Ранняя или отсроченная реваскуляризация при периферической артериальной болезни: как сделать правильный выбор?

Автор: Арутюнян С.О., Жданович К.В., Пуздряк П.Д., Гусинский А.В., Шломин В.В., Кучеренко В.С., Фионик О.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

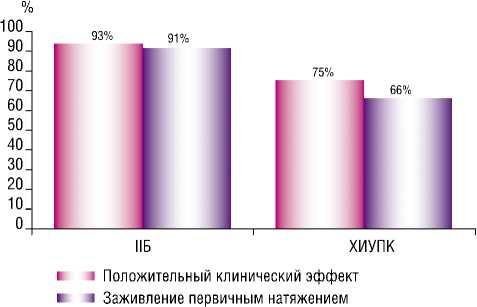

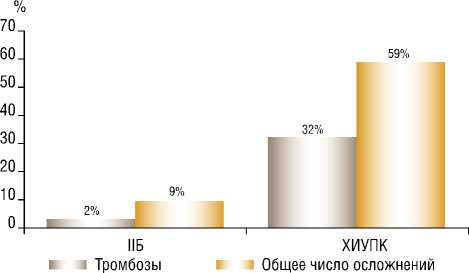

Реконструктивные вмешательства на периферических артериях нижних конечностей могут выполняться как на стадии клаудикации, так и при хронической ишемии, угрожающей потерей конечности (ХИУПК). Пациенты с ХИУПК имеют более позднюю стадию атеросклероза и страдают тяжелыми сопутствующими заболеваниями, по сравнению с пациентами на стадии клаудикации, и подвергаются повышенному риску ампутации и летальному исходу после реваскуляризации ишемизированной нижней конечности. Сравнение частоты выполнения первичных вмешательств и их результатов на стадиях клаудикации и ХИУПК недостаточно полно отражено в литературных источниках. Различные суждения о временном подходе к выполнению реконструктивной операции и выборе той или иной техники хирургического лечения периферической артериальной болезни стали основанием для выполнения настоящего исследования, цель которого изучение результатов реваскуляризации на разных стадиях хронической ишемии нижней конечности.Материалы и методы: в исследование включено 88 пациентов, перенесших артериальные реконструкции. Из них 44 оперированы на стадии ХИУПК и 44 на стадии клаудикации. В группах выполнялись однотипные реваскуляризирующие процедуры как в конвенциальном варианте (шунтирование, эндартерэктомия), так и в виде эндоваскулярных воздействий (ангиопластика, стентирование). Изучены результаты реваскуляризации в первые 30 суток после операции.Результаты: положительный клинический эффект после вмешательства регистрировался чаще в группе клаудикации 93% и 75% - на стадии ХИУПК. Общее количество осложнений в группе ХИУПК регистрировалось в 5 раз чаще (59%), чем у лиц с перемежающейся хромотой (9%).Выводы: своевременно выполненная реваскуляризация ишемизированной конечности у лиц с быстро прогрессирующим течением периферического атеросклероза позволяет значительно снизить число негативных осложнений и ампутаций и достичь максимального положительного клинического эффекта

Периферический атеросклероз, реваскуляризация, клаудикация, хроническая ишемия, угрожающая потери конечности, трофические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/140307435

IDR: 140307435 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_3_54

Текст научной статьи Ранняя или отсроченная реваскуляризация при периферической артериальной болезни: как сделать правильный выбор?

Существуют разные точки зрения в отношении оптимального времени выполнения, выбора показаний и способа хирургического лечения периферического атеросклероза, начиная с II Б стадии хронической ишемии по классификации A.B. Покровского. Сторонники поздних операций считает, что клаудикация не всегда прогрессирует ускоренными темпами [1]. В то же время ряд специалистов считают, что операции на стадии перемежающейся хромоты позволяют избегать значительного числа осложнений, в том числе инфекционных, ассоциированных с хронической ишемией угрожающей потерей конечности (ХИУПК) [2]. При ХИУПК с тро- фическими изменениями боль в покое обычно связана с многоуровневым поражением, включая как приток (подвздошные, общие бедренные или поверхностные бедренные артерии), так и отток (подколенная и берцовые артерии). Однако ишемическая боль потенциально уходит после реваскуляризации притока. Пациенты с трофическими изменениями и гангреной нуждаются в более полной реваскуляризации путем восстановления прямого артериального русла к ране, что снижает сроки реабилитации, риск инфицирования послеоперационных ран, риск развития инфаркта миокарда на фоне выраженного болевого синдрома. При выполнении артериальных реконструкций на стадии дисбазии реже

диагностируются тяжелые многоуровневые поражения с одномоментным генерализованным атеросклерозом, поражающим коронарное русло и каротидный бассейн, что снижает риск осложнений от вмешательства на данной стадии заболевания [3].

Материалы и методы

В исследование включено 88 пациентов: 44 с II Б стадией ишемии по классификации A.B. Покровского и 44 – с ХИУПК. Всем больным выполнялись первичные реконструктивные вмешательства на артериях подвздошно-бедренного и бедренно-подколенного сегментов, что явилось критерием включения в исследование. Критерии исключения – отказ от участия или диагностированный неопластический процесс.

Перед оперативным лечением осуществлялась оценка почечной функции по креатинину крови, степень выраженности метаболических нарушений (липидный спектр и уровень глюкозы крови). Диагноз сахарного диабета (СД) устанавливали согласно критериям ВОЗ, гипертонической болезни (ГБ) по клиническим рекомендациям «Артериальная гипертензия у взрослых» (Scardio, 2020). Диагноз хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) устанавливался по классификации GOLD (2021). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) диагностировалась по критериям NУНА, стенокардия классифицировалась по функциональным классам согласно рекомендациям Канадского кардиологического общества. Изучали наличие перенесенного инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

По классификации рисков, угрожающих потерей конечности: стратификация риска в основе раны, ишемии, инфекции стопы – WIfI (Wound, Ischemia and foot Infection) оценивалась тяжесть поражения кожи и подлежащих тканей нижних конечностей на стадии ХИУПК, для обеспечения более значимого анализа исходов у пациентов с высоким риском потери конечности с трофическими изменениями (Рис. 1).

С помощью КТ-ангиографии и дуплексного ангиосканирования определяли локализацию, протяженность и тип атеросклеротического поражения периферических артерий согласно международной классификации ТАSС II.

Для оценки результатов выполненных реконструкций изучали продолжительность вмешательства, величину кровопотери, лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), продолжительность пребывания в стационаре и отделении реанимации (ОРИТ). Анализировали признаки гемодинамической нестабильности, частоту сохранения конечности, клинического успеха, первичную проходимость оперированного сегмента и осложнения. Характеристика клинических групп представлена в таблице 1.

В обеих группах выполнялись однотипные реваскуляризирующие процедуры как в конвенциальном

Рис. 1. Трофические нарушения кожного покрова стопы – сухой некроз кожи и сухая гангрена 1 пальца (фотографии из личного архива автора).

Табл. 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование

|

Анализируемый признак |

Группа №1 Дисбазия n = 44 |

Группа №2 ХИУПК n = 4 4 |

Р |

|

Мужской пол, n (%) |

33 (74,7 %) |

34 (77,0 %) |

н. д. |

|

возраст старше 60 лет, n (%) |

29 (65,9 %) |

32 (72,7 %) |

н. д. |

|

курение, n (%) |

39 (88,6 %) |

41 (93,1%) |

н. д. |

|

ГБ II–III, n (%) |

36 (81,8 %) |

32 (72,2 %) |

н. д. |

|

стенокардия, n (%) |

6 (13,6 %) |

10 (22,7 %) |

<0,05 |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

12 (27,2 %) |

11 (25,0 %) |

н. д. |

|

СД II типа, n (%) |

13 (29,5 %) |

12 (27,2 %) |

н. д. |

|

ХОБЛ, n (%) |

27 (61,3 %) |

28 (63,6 %) |

н. д. |

|

ХБП, n (%) |

– |

1 (2,3 %) |

н. д. |

Примечание : н. д. – нет достоверных различий, ГБ – гипертоническая болезнь, СД – сахарный диабет, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ХБП – хроническая болезнь почек, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Табл. 2. Выполненные реконструктивные вмешательства

|

Вариант реконструкции |

Групп №1 Дисбазия |

Группа №2 ХИУПК |

P |

|

Петлевая эндартерэктомия из ПБА |

12 (27,3 %) |

21 (47,7 %) |

<0,05 |

|

Бедренно-подколенное (тибиальное) шунтирование |

16 (36,4 %) |

10 (22,7 %) |

н. д. |

|

ФПП |

2 (4,5 %) |

– |

н. д. |

|

Эндартерэктомия из НПА |

7 (15,9 %) |

4 (9,1 %) |

н. д. |

|

Стентирование ПА |

1 (2,3 %) |

3 (6,8 %) |

н. д. |

|

Ангиопластика и стентирование ПБА |

6 (13,6 %) |

6 (13,7 %) |

н. д. |

Примечание : ПБА – поверхностная бедренная артерия, ФПП – феморо-профундопластика, НПА – наружная подвздошная артерия, ПА – подвздошная артерия, н. д. – нет достоверных различий.

варианте (шунтирование, эндартерэктомия), так и в виде эндоваскулярных воздействий (ангиопластика, стентирование – таблица 2).

В связи с преобладанием многоуровневого варианта артериосклеротического поражения группе ХИУПК несколько чаще использовались дистальные шунтирующие воздействия.

Статистическая обработка

Результаты выполненного исследования были разнесены по шкале среднеарифметических воздействий (mean) ± стандартные отклонения (SD).

Для изучения нормальности распределения количественных данных использовали критерий Колмогорова-Смирнова. Сопоставление групп средних арифметических воздействий было выполнено при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни. Различие в категориальных переменных было проанализировано посредством x2 Пирсона и критерия Фишера. Различия считались статистически значимыми при P<0,05. Математическая обработка проводилась с использованием пакета программы «Statistica 10».

Результаты

Среди пациентов, оперированных на стадии дисба-зии, удалось добиться увеличения безболевой и максимальной дистанции ходьбы в 93% случаев. В то же время у пациентов с ХИУПК в ряде случаев не регистрировался положительный клинический эффект от реконструкции и, более того, в 13,6% наблюдений пришлось выполнить ампутации.

Одной из причин калечащих вмешательств в группе ХИУПК явилось отсутствие заживления послеоперационных ран и трофических изменений на фоне сохраняющейся ишемии (Рис. 2).

Среди причины ампутации следует назвать и перевязку сосуда на протяжении в случае арозивных кровотечений у больных с инфекций области оперативного вмешательства (ИОХВ), что встречалось с большей частотой в группе критической ишемии (Рис. 3).

Еще одной из основных причин ампутации после попытки реваскуляризации является тромбоз оперированного сегмента. Подобные осложнения почти не встречались в группе клаудикации, что нельзя сказать про пациентов с хронической ишемией угрожающей потери конечности (Рис. 4).

Общее количество осложнений среди пациентов с ХИУПК остается очень значительным. В результате тех или иных причин в данной группе выполнено шесть калечащих операций в первые 30 суток после реконструкции, тогда как среди пациентов с клаудикацией, ампутаций в раннем послеоперационном периоде не было.

Обсуждение

Решение вопроса о сроках операции реконструктивного свойства наталкивается на возможное принятие решения об оптимальной консервативной терапии, которая может быть эффективной у определенной части пациентов [1].

Рис. 2. Эффект и частота заживленных ран первичным натяжением (в процентах по оси ординат).

%

18-|

ХИУПК

HOXB I и Кровотечение

Рис. 3. Кровотечение и ИОХВ (в процентах по шкале ординат) в послеопе- рационном периоде.

Рис. 4. Встречаемость тромбозов оперированного сегмента и общего числа осложнений (в процессах по оси ординат).

Отсрочка с реваскуляризацией при быстро прогрессирующем варианте окклюзионно-стенотического поражения с высокой угрозой острого нарушения кровообращения может оказаться опасной, в т.ч. по причине развития трофических нарушений и значительной вероятностью ИОХВ [2].

В настоящее время осуществляются многочисленные попытки прогнозирования разновидности течения периферического атеросклероза (агрессивное, быстро

прогрессирующее или субклиническое), однако реально существующие возможности для надежного прогноза в руках клиницистов отсутствуют [3].

Следует отметить, что у пациентов с проявлением ХИУПК чаше встречается многоуровневая периферическая артериальная болезнь с выраженными изменениями дистального сосудистого русла, а также поражением других сосудистых бассейнов (коронарного, каротидного), что в значительной степени повышает риск сосудистых реконструкций и сказывается на частоте послеоперационных осложнений [4].

В выполненном исследовании показано, что на высоте ХИУПК общее количество осложнений достигает 48%, что вряд ли можно назвать удовлетворительным результатом [5; 7].

Отсутствие возможности во всех случаях ХИУПК восстановить адекватный приток и отток приводит к тому, что у каждого десятого больного из группы ХИУПК наблюдается тромбоз оперированного сегмента со значительной вероятностью потери конечности в раннем послеоперационном периоде, что может играть ключевую роль в отношении качества жизни оперированных лиц [6].

Осуществленные исследования показали, что в группе дисбазии реконструктивные воздействия позволили избегать калечащих процедур, тогда как на фоне ХИУПК ампутация выполнена у каждого седьмого пациента.

Отдельного внимания заслуживает обсуждение инфекционных осложнений, поскольку именно в случае развития трофических W2 I3 Fi2 (WIFI) изменений у больных ХИУПК резко возрастает риск ИОХВ с учетом транслокации или резистентной флоры на уровне послеоперационной раны [1; 7; 8].

В выполненном исследовании у больных из группы ХИУПК развитие ИОХВ наблюдалось в восемь раз чаще, чем на фоне дисбазии. Ограничением настоящего исследования следует считать неполное совпадение в анализируемых группах числа тех или иных оперативных воздействий, что связано с тенденцией к дистальному варианту поражения в группе ХИУПК [9; 10].

Выводы

Безуспешное осуществление оптимальной консервативной терапии с проявлением прогрессирования ишемии конечности должно приводить к выполнению реконструктивных вмешательств уже на стадии клау-дикации.

Список литературы Ранняя или отсроченная реваскуляризация при периферической артериальной болезни: как сделать правильный выбор?

- Rates of Intervention for Claudication versus Chronic Limb-Threatening Ischemia in Canada and United States.Li B, Rizkallah P, Eisenberg N, Forbes TL, Roche-Nagle G.Ann Vasc Surg. 2022; 82: 131-143. DOI: 10.1016/j.avsg.2021.10.068 EDN: QOHLQS

- Mohamedali A, Kiwan G, Kim T, Zhang Y, Zhuo H, Tonnessen B, Dardik A, Chaar CIO. Reinterventions in Patients with Claudication and Chronic Limb Threatening Ischemia. Ann Vasc Surg. 2022; 79: 56-64. DOI: 10.1016/j.avsg.2021.07.050 EDN: UGTBOD

- Mehdi HS, Christopher JW, Bruce HG, et al. Critical Limb Ischemia: An Expert Statement, Journal of the American College of Cardiology. 2016; 68(18): 2002-2015.

- Santema TB, Stoekenbroek RM, van Loon J, Koelemay MJ, Ubbink DT. Not All Patients with Critical Limb Ischaemia. Require Revascularisation. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017; 53(3): 371-379.

- Глушков Н.И., Иванов М.А., Артемова А.С. и др. Инфекция в сосудистой хирургии и метаболический синдром: совпадение или взаимосвязь? // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. - 2017. - Т.10. - №1. - С.56-61. EDN: YFSWXH

- Пуздряк П.Д., Шломин В.В., Шлойдо Е.А., Иванов М.А. и др. Гибридное хирургическое лечение многоуровневого поражения артерий нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2018. - №24. - С.80-88. EDN: YSIVBC

- Глушков Н.И. Итоги различных методов реваскуляризации у пациентов с критической ишемией нижних конечностей на фоне периферического атеросклероза // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. - 2017. - №3. - С.50-56. EDN: YZBSNN

- Казаков Ю.И., Лукин И.Б., Соколова Н.Ю., Страхов М.А. Оценка хирургического риска у больных с хронической критической ишемией нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2016. - №22. - С.139-144. EDN: WFVYUR

- Steunenberg SL, de Vries J, Raats JW, Thijsse WJ, et al. Quality of life and mortality after endovascular, surgical or conservative treatment of elderly patients suffering from critical limb ischemia. Annals of Vascular Surgery. 2018; 51: 95-105. EDN: YHLNOX

- Быков А.В., Кореневский Н.А., Родионова С.Н., Цымбал Е.В. Метод и нечеткая модель оценки динамики развития критической ишемии нижних конечностей // Вестник новых медицинских технологий. - 2018. - T.25. - №4. - С.251-257. EDN: YRWKWL