RAPD-анализ коллекционных образцов дикой и культурной свеклы ( Beta L.)

Автор: Чесноков Ю.В., Буренин В.И., Иванов А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Молекулярное маркирование

Статья в выпуске: 3 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Примитивные (переходные) формы и дикие виды свеклы близки к возделываемой культурной свекле (сахарная, столовая, кормовая и листовая), содержат полезные признаки, скрещиваются с культивируемой свеклой и могут непосредственно использоваться в селекционных программах. Трудности при определении статуса образцов и порядка их хранения в генном банке касаются прежде всего их таксономии и систематики, например правильности дискриминации В eta maritima vs В. vulgaris, а также установления отличий В. maritim а от В. adanensis или В. macrocarpa. В настоящей работе с использованием классического морфобиологического анализа и молекулярных RAPD-маркеров впервые уточнены филогенетические взаимоотношения внутри и между образцами дикой, примитивной и культурной свеклы Beta L. из мировой коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР). На основе полученных электрофоретических профилей с помощью метода невзвешенного парно-группового кластерного анализа с арифметическим усреднением (UPGMA) построены филогенетические древа. Полученное нами подтверждение предложенного в 1983 году филогенетического деления видов рода Beta L. еще раз указывает на правильность этой классификации.

Виды рода beta l, rapd-анализ, филогенетические взаимоотношения

Короткий адрес: https://sciup.org/142133408

IDR: 142133408 | УДК: 635.11:575.2:577.29:57.088.1

Текст научной статьи RAPD-анализ коллекционных образцов дикой и культурной свеклы ( Beta L.)

Проанализировав разнообразный сортимент свеклосеющих стран и существовавшую в то время мировую литературу, Н.И. Вавилов (1) выделил два генетических центра происхождения культурной свеклы и ее дикорастущих сородичей — среднеазиатский и переднеазиатский. В них, по разным источникам, сосредоточено от 13 до 15 дикорастущих видов и от 23 до 25 примитивных (переходных к культурным) форм (2, 3).

Как известно, примитивные (переходные) формы и дикие виды свеклы близки к возделываемой культурной свекле (сахарная, столовая, кормовая и листовая) и поэтому представляют собой важный источник зародышевой плазмы указанного рода. Поскольку такие виды содержат полезные признаки и скрещиваются с культивируемой свеклой, они могут непосредственно использоваться в селекционных программах (2, 4). Их полезные признаки включают раздельноплодность, цитоплазматическую мужскую стерильность (ЦМС), холодо- и солеустойчивость, а также устойчивость к заболеваниям и пестицидам.

Из 15 видов рода Beta L. пять дикорастущих ( B . pattelaris , B . pro-cumbens , B . webbiana , B . lomatogona , B . nana ) — раздельноплодные (односемянные), остальные виды, включая культурную свеклу, — многосе-мянные. Согласно закону гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (5), предполагалось наличие раздельноплодных форм и среди возделываемых сортов свеклы, что было затем подтверждено отечественными и американскими исследователями. В настоящее время раздельноплодные сорта сахарной свеклы преобладают в посевах основных свеклосеющих стран Европы и Америки. Позднее раздельноплодные формы были также найдены среди сортов столовой и кормовой свеклы (2, 3).

Некоторые признаки, например устойчивость к вирусам и ризома-нии (6), анатомическое строение корнеплода (7), устойчивость к нематоде (8), были перенесены в сахарную свеклу методами традиционной селек- ции. Новые источники ЦМС от дикой свеклы использовались для расширения изменчивости с целью уменьшения чувствительности к заболеваниям, возникающим из-за высокой степени цитоплазматической однородности (9). Кроме того, виды дикой свеклы представляют экспериментальный интерес, поскольку некоторые из них имеют очень короткий жизненный цикл, продуцируют цветки и семена в течение 10-15 нед (в отличие от двулетней культурной свеклы) и, следовательно, за очень короткий период времени генетическому, молекулярно-биологическому или селекционному изучению может быть подвергнуто много поколений.

В связи с высоким значением (как экономическим, так и научным) этой зародышевой плазмы создаются коллекции образцов рода Beta , которые сохраняются в различных генных банках семян. Однако исследования кураторов коллекций показывают, что при определении статуса образцов и особенно порядка их хранения и воспроизводства существуют трудности (3, 10). Прежде всего это касается таксономии и систематики, например правильности дискриминации вида В . maritima vs В . vulgaris , а также установление отличий В . maritima от В . adanensis или В . macrocarpa . Прояснение этих вопросов особенно важно в связи с характеристикой и сохранением собранных образцов в генном банке.

С развитием RAPD-анализа (random amplified polymorphic DNA) (11) многие виды растений были изучены с его помощью (12). Этот метод использовался не только для исследования генетического разнообразия внутри видов растений и разработки молекулярных маркеров для селекции (13), но и для построения генетических карт (14), в том числе у свеклы (15, 16).

Для установления генетических взаимоотношений как среди диких сородичей свеклы, так и у возделываемых сортов применялись разные молекулярные маркеры. Они использовались для генетического картирования и в селекционных работах или при установлении сомаклональной изменчивости, возникающей в культуре клеток и тканей in vitro. Эти подходы включали оценку по изоферментам (17-19), RFLP- (19-23), SSR- (24), RAPD-анализ (15, 25) и выполнение некоторых разновидностей специфичных проб (26). Так, M. Lorenz с соавт. (25) проводили RAPD-анализ тотальной, ядерной, митохондриальной и хлоропластной ДНК у двух практически изогенных линий цитопламатически стерильной и фертильной сахарной свеклы. При этом различия в RAPD-спектре хлоропластной или митохондриальной ДНК наблюдались между цитоплазматически стерильными и фертильными линиями. Тем самым было показано, что методология RAPD может быть использована для выявления различных типов цитоплазмы. В другой работе (15) RAPD-маркеры применили для получения молекулярно-генетической карты сахарной свеклы (разновидность altissima Doell.). Всего при создании карты учитывали 50 RAPD-маркеров, 248 RFLP-маркеров и три классических маркерных локуса ( Rr1 , R и M). Полученные результаты свидетельствовали, что RAPD-фрагменты способны служить хорошими и полноценными маркерами геномных районов, содержащих повторяющиеся последовательности ДНК.

В настоящей работе RAPD-маркеры были использованы для выявления связей между видами и внутри видов у рода Beta L. с целью установления филогенетических взаимоотношений у образцов дикой и культурной свеклы, сохраняемых в мировой коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР).

Методика . Материал для исследований включал образцы дикой свеклы — B . perennis (по каталогу ВИР к-2045, Азербайджан), B . maritima

(к-1368, Англия), B . macrocarpa (к-1788, Канарские острова), B . spontaneus (к-1365, Италия), B . orientalis (к-644, Индия), B . cicla (к-45, Германия), а также образцы культурной и примитивной свеклы вида B . vulgaris — Бордо 237 (к-201, РФ), Рамонская односемянная 47 (к-2953, РФ), Эккен-дорфская желтая (к-2028, РФ), Китайская белая (к-610, Кипр), Абхазская зеленолистая (к-947, Грузия), Аданская желтая (к-123, Турция), Афьон-карахиссарская (к-117, Иран), Чарджуйская (к-1419, Узбекистан), Зимняя овальная (к-1296, РФ), Полудлинная красная (к-970, РФ), Длинночерешковая белая (к-159, Армения), Туркестанская зеленолистая (к-648, Грузия), Полосаточерешковая (к-169, Кипр), сохраняемые в мировой коллекции ВИР.

ДНК выделяли по стандартным методикам, описанным ранее (27). Чистоту и концентрацию полученной ДНК оценивали с помощью спектрофотометрии. ДНК считалась чистой, если соотношение показаний экстинкций OD260/230 и OD260/280 находилось в пределах 1,8-2,0. Дополнительно концентрацию ДНК определяли при электрофоретическом анализе в 1,5 % агарозном геле в TBE-буфере, сравнивая с маркерными стандартами 1kb DNA Ladder GeneRuler («Fermentas», Литва).

ПЦР-амплификацию и последующий электрофоретический анализ проводили в соответствии с методом, предложенным ранее (28). Для RAPD-анализа ДНК исследуемых образцов использовали десятимерные олигонуклеотидные праймеры из наборов А (ОРА 1-ОРА 20) и С (ОРС 1-ОРС 20) производства компании «Operon Technologies» (Калифорния, США). ПЦР-амплификацию осуществляли в реакционной смеси (объем — 12,5 мкл), включавшей однократный инкубационный буфер, MgCl2 (1,5 мМ), dNTP (для каждого — 100 мкМ), 0,25 ед. Taq ДНК-полимеразы («Qbio-gene», Германия) и 20 нг геномной ДНК. Термоциклер («Bio Rad», США) программировали на исходную денатурацию при 94 ° С в течение 3 мин с последующим проведением 45 циклов: отжиг — 36 ° С 1 мин, расширение — 72 ° С 2 мин, денатурация — 94 ° С 0,3 мин. Затем следовало конечное расширение при 72 ° С в течение 10 мин.

Продукты амплификации анализировали в 1,5-2,0 % агарозном геле в TBE-буфере. Гели прокрашивали бромистым этидием и фотографировали в УФ-свете с помощью гель-документационной системы фирмы «Bio Rad» (США). Электрофоретические профили анализировали визуально, определяя число полос для каждого образца. Присутствие или отсутствие маркерной полосы для каждой электрофоретической дорожки обозначалось соответственно как 1 или 0. Учитывали только четко выраженные полосы, сомнительные считали отсутствовавшими.

Генетические дистанции устанавливали при попарном сравнении образцов в соответствии с методом, описанным М. Nei и W.H. Li (29), по формуле: GS = 2 n xy/( n x + n y), где GS — генетическая симилярность; n x и n y — число электрофоретических полос в образцах x и y, n xy — число полос, общих для обоих сравниваемых образцов. Полиморфизм для каждого образца или внутри идентифицируемых групп оценивали по частоте полиморфных полос по отношению к общему числу отмечаемых полос или с помощью индекса Shannon-Weaver (30). Величину х 2 находили на основании подсчета числа полиморфных и гомологичных полос. Для построения филогенетический деревьев использовали метод невзвешенного парно-группового кластерного анализа с арифметическим усреднением — UPGMA (31) и программу NTSYS-pc (32).

Результаты. При установлении филогенетических отношений ме- жду исследуемыми представителями видов рода Beta L. RAPD-анализ каждого образца повторяли дважды. Поскольку между результатами при повторениях наблюдались небольшие колебания, вызванные статистической экспериментальной погрешностью, то в последующие расчеты принимали только ампликоны, не варьировавшие между повторностями. Во избежание ошибки, обусловленной гетерогенностью того или иного образца, тотальную ДНК выделяли из каждого растения отдельно (всего по каждому образцу отбирали 12 растений). ДНК, предназначенную для анализа, смешивали в равных пропорциях.

В предварительных экспериментах для каждого изучаемого образца случайным образом отобрали по несколько растений и индивидуально исследовали их ДНК с помощью RAPD-анализа. По результатам из 40 праймеров отобрали 19 полиморфных, которые позволяли выявлять полиморфизм внутри образца или между изучаемыми образцами.

А

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

।_______________________________________________________________।______________________________________________________________________।______________________________________________________________________।_______________________________________________________________।

--------------------------------------- B . macrocarpa ____________________________________I B . spontaneus | B . orientalis

B . cicla

--- -------------------- B . vulgaris (сорт Бордо 237) -------------------------------------- B . maritima B . perennis

Б

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

I_____________________i______________________i____________________i_____________________1

Бордо 237 '— Эккендорфская желтая ---- Рамонская односемянная 47 ----- Китайская белая ------ ----------- Абхазская зеленолистая ---------- Афьонкарахиссарская ---------- Аданская желтая --------------------- Чарджуйская -------- --------------------- Зимняя овальная ----------------------------- Длинночерешковая белая ---------------------------- Туркестанская зеленолистая -------------------------- Полудлинная красная ------------------------------------------ Полосаточерешковая

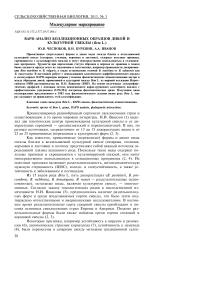

Дендрограммы филогенетических отношений между образцами диких (А) и культурного (Б) видов свеклы Beta L., построенные с применением метода невзвешенного парно-группового кластерного анализа с арифметическим усреднением (UPGMA).

Последующий RAPD-анализ проводили, используя совокупную (bulk) ДНК каждого образца и отобранные 19 праймеров. Полученные электрофоретические RAPD-профили выявили полиморфизм между ис- следуемыми образцами. Всего обнаружили 63 полиморфных маркера, каждый из которых был проанализирован с построением дендрограмм методом UPGMA для установления филогенетических взаимоотношений между изучаемыми образцами.

Так, между формами дикого типа (рис., А) прослеживалась кластеризация, позволяющая предположить, что вид B . perennis — наиболее древний из изученных. От него берут начало B . macrocarpa и B . maritima , причем, по всей видимости, B . maritima — предок B . spontaneus и B . orientalis . Судя по дендрограмме, формы B . spontaneus и B . orientalis , скорее всего, следует отнести если не к одному и тому же образцу, то к одному виду, а не к разным таксономическим единицам. Два других вида — B . cicla и B . vulgaris (сорт Бордо 237) образовывали вполне самостоятельный кластер, который, как и кластер spontaneus/orientalis , имеет общие корни с B . maritima .

Степень полиморфизма среди семи изученных образцов дикого типа иллюстрируют данные, представленные в таблице 1.

1. Результаты сравнительного анализа RAPD полиморфизма, выявленного среди семи образцов различных видов рода Beta L. из коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР)

|

Образец Образец |

B. perennis |

B. maritima |

B. macrocarpa |

B. spontaneus |

B. orientalis |

B. cicla |

B. vulgaris (сорт Бордо 237) |

|

0,141 |

Частота 0,537 |

полиморфных поло 0,543 0,500 |

с 0,500 |

0,187 |

0,193 |

||

|

0,14 |

Shannon-Weave 0,41 0,41 |

r Index 0,40 |

0,39 |

0,16 |

0,17 |

||

|

B . perennis |

< 0,001 |

X 2 < 0,01 |

нд |

нд |

< 0,05 |

< 0,05 |

|

|

B . maritima B . macrocarpa B . spontaneus B . orientalis B . cicla B . vulgaris (сорт Бордо 237) Примечание. |

нд — не достоверно. |

нд |

< 0,001 < 0,05 |

< 0,05 нд < 0,001 |

< 0,01 < 0,05 < 0,05 нд |

< 0,001 нд нд < 0,05 < 0,001 |

|

Аналогично были проанализированы 13 образцов культурного вида свеклы B. vulgaris . В этом случае самым древним генотипом оказался образец сортотипа Полосаточерешковая. На полученной дендрограмме (см. рис., Б) отчетливо выделялись четыре кластера. В первый объединялись сортотипы Длинночерешковая белая, Туркестанская зеленолистая и Полудлин-ная красная. Этот кластер наиболее древний и непосредственно примыкает к внешней группе (outgroup), образованной сортотипом Полосаточерешковая. Остальные три кластера вполне самостоятельно формировали группу образцов, по своему происхождению менее древних, чем входящие в предыдущий кластер. В частности, сортотипы Зимняя овальная и Чард-жуйская составляли кластер, который древнее кластера, образованного сор-тотипами Афьонкарахиссарская и Аданская желтая. Однако последние оказались все же эволюционно более молодыми по сравнению с сортотипом Абхазская зеленолистая из последнего, четвертого кластера. В четвертый кластер также вошли сортотипы Китайская белая, Рамонская односемянная 47, Эккендорфская желтая и Бордо 237. Все они, судя по дендрограмме, наименее древние среди изученных образцов культурной свеклы.

Данные о степени полиморфизма, выявленной у этих форм свеклы с помощью RAPD-анализа, представлены в таблице 2.

Таким образом, проведенный нами RAPD-анализ позволил установить молекулярно-генетические и таксономические взаимоотношения ме-32

2. Результаты сравнительного анализа RAPD-полиморфизма, выявленного среди 13 образцов вида Beta vulgaris из коллекции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР)

|

Образен |

|||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

|

Образецх, |

|||||||||||||

|

Частота полиморфных полос |

|||||||||||||

|

0,235 |

0,317 |

0,642 |

0,321 |

0,507 |

0,512 |

0,623 |

0,511 |

0,125 |

0,187 |

0,547 |

0,336 |

0,193 |

|

|

S h a n n o |

n-Weaver |

Index |

|||||||||||

|

0,19 |

0,22 |

0,51 |

0,23 |

0,40 |

0,40 |

0,50 |

0,40 |

0,13 |

0,16 |

0,42 |

0,24 |

0,17 |

|

|

X 2 |

|||||||||||||

|

1 |

< 0,05 |

< 0,001 |

нд |

< 0,01 |

нд |

< 0,01 |

< 0,001 < 0,01 |

< 0,05 |

< 0,01 |

< 0,05 |

< 0,01 |

||

|

2 |

< 0,01 |

< 0,05 |

< 0,001 < 0,001 < 0,05 |

нд |

< 0,05 |

< 0,01 |

нд |

< 0,05 |

< 0,05 |

||||

|

3 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

нд |

< 0,01 |

< 0,05 |

нд |

|||

|

4 |

< 0,01 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

< 0,001 < 0,01 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

|||||

|

5 |

< 0,001 < 0,01 |

< 0,01 |

< 0,05 |

нд |

< 0,001 |

нд |

< 0,001 |

||||||

|

6 |

< 0,01 |

< 0,001 < 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

< 0,05 |

< 0,01 |

|||||||

|

7 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,01 |

< 0,001 < 0,01 |

< 0,05 |

||||||||

|

8 |

< 0,01 |

< 0,05 |

нд |

< 0,001 |

< 0,05 |

||||||||

|

9 |

< 0,01 |

< 0,01 |

< 0,05 |

нд |

|||||||||

|

10 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,001 |

||||||||||

|

11 |

нд |

< 0,01 |

|||||||||||

|

12 |

< 0,05 |

||||||||||||

|

13 |

|||||||||||||

Примечание. Сортотипы: 1 — Полосаточерешковая, 2 — Полудлинная красная, 3 — Туркестанская зеленолистая, 4 — Длинночерешковая белая, 5 — Зимняя овальная, 6 — Чарджуйская, 7 — Аданская желтая, 8 — Афьонкарахиссарская, 9 — Абхазская зеленолистая, 10 — Китайская белая, 11 — Рамонская односемянная 47, 12 — Эккендорфская желтая, 13 — Бордо 237; нд — не достоверно.

жду изучаемыми образцами дикой и культурной свеклы из мировой коллекции ВИР. Ранее другие исследователи использовали RAPD-анализ для выявления генетических взаимоотношений внутри рода Beta L. (33), построения и насыщения молекулярными маркерами генетических карт свеклы (16), картирования QTL, определяющих устойчивость к вирусу желтой некротической реакции жилок листа свеклы (34, 35), а также идентификации и маркирования генов цитоплазматической мужской стерильности (36). Для определения генетических взаимодействий у свеклы применяли и другие молекулярные маркеры, например последовательности интронов хлоропластов (37), ДНК ядерных рибосомальных единиц (38), RFLP-маркеры (39), а также повторяющиеся сателлитные (40) и митохондриальные последовательности (41). Все это свидетельствует о довольно широком спектре молекулярно-генетических инструментов и подходов при решении стоящих перед исследователями задач, прежде всего филогенетических и таксономических, и важности проблемы.

Полученные нами результаты хорошо согласуются с предложенной ранее классификацией диких видов свеклы (10). Так, на основе морфобиологических характеристик постулировано, что B. perennis, B. macrocarpa, B. maritima и B. cicla — самостоятельные виды, из них наиболее древние B. perennis и B. macrocarpa. В то же время B. orientalis и B. spontaneus близки между собой и с B. maritima и могут, скорее всего, рассматриваться как подвиды последнего. Кроме того, было установлено (10), что сорта Длинночерешковая, Полосаточерешковая, Туркестанская и Полудлинная — примитивные формы, наиболее удаленные от современных сортотипов Бордо 237, Эккендорфская желтая и Рамонская односемянная 47. Близкими к современным формам культурной свеклы были сортотипы Абхазская, Зимняя овальная, а также Аданская желтая. Промежуточное положение, согласно приведенным данным (10), занимали сортотипы Чарджуйская и Афьонкарахисарская, что также согласуется с результатами проведенного нами RAPD-анализа. Выполненный молекулярно-генетический анализ подтвердил филогенетическое деление видов рода Beta L., предложенное в 1983 году В.И. Бурениным (42), которое отличалось от классификаций, раз- работанных ранее другими исследователями (10).

Итак, впервые с использованием классического морфобиологического и молекулярно-генетического анализов были уточнены филогенетические взаимоотношения внутри и между образцами дикой, примитивной и культурной свеклы. Полученное нами подтверждение предложенного в 1983 году филогенетического деления видов рода Beta L. еще раз указывает на правильность этой классификации. Результаты RAPD-маркирования позволяют целенаправленно характеризовать образцы коллекции Всероссийского НИИ растениеводства (ВИР) и использовать их в селекционно-генетических исследованиях и программах.