Расчет аварийного разлива судового топлива на Ямальском побережье Карского моря

Автор: Трубкин Иван Петрович, Немировская Инна Абрамовна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

По результатам математического моделирования дана оценка аварийного выброса (100 и 200 т судового топлива) в Карском море, в районе п-ова Ямал. Установлено, что толщина пленки с увеличением объема выброса возрастает всего на 5-7% и зависит от преобладающего направления ветра и рельефа дна. Различия в оценках площади пленки для разной величины выброса топлива достигает 35%, а оценки количества выносимой на берег нефти - 80%.

Математическое моделирование, разлив, судовое топливо, п-ов ямал, толщина пленки, площадь разлива, выброс на берег

Короткий адрес: https://sciup.org/147230008

IDR: 147230008 | УДК: 504.054

Текст научной статьи Расчет аварийного разлива судового топлива на Ямальском побережье Карского моря

Исследования в Арктике становятся особенно актуальными, так как континентальный шельф России обладает ресурсами, превышающими 100 млрд. т нефтяного эквивалента (н.э.). Углеводородные запасы распределены по площади шельфа весьма неравномерно. Доминирующая часть извлекаемых ресурсов углеводородов приурочена к недрам арктических морей (87%). преимущественно Карского и Баренцева с Печорским [4]. В Печерском море уже пять лет успешно добывается нефть на месторождении «Приразломное». Наш собственный и мировой опыт показывает, что такого рода деятельность допустима лишь при условии надежного обеспечения экологической безопасности всех проектов, связанных с вторжением человека в морскую шельфовую зону. Круг возникающих при этом проблем чрезвычайно широк, а их решения могут быть найдены, прежде всего, в русле

экологической науки [14]. Низкие арктические температуры кардинально меняют поведение нефти на морской поверхности. Изучение последствий нефтяных разливов в Арктике показало, что для таких ситуаций характерно: замедление скорости испарения легких фракций; повышение плотности сырой нефти, снижение ее текучести [21. 23, 25]

В настоящее время прямое поступление сырой нефти в морскую среду, в пресноводные водоемы и в прибрежные пространства в Арктической зоне Российской Федерации имеет ограниченный характер и не рассматривается как фактор, существенно осложняющий экологическую обстановку [2, 10, 11].

Расчет толщины и площади пленки на поверхности воды, количества вынесенной на берег нефти - важный элемент оценки экологической ситуации при аварийных разливах нефти. Результаты такого расчета необходимы для оценки экологического ущерба морской среды от аварийных разливов на шельфе. Южная часть Карского моря, прилегающая к западному' побережью полуострова Ямал, становится сырьевой базой углеводородов XXI века, обладает перспективными ресурсами величиной 56 трлн м3 условного топлива [6, 15]. Здесь происходит создание уникального морского центра добычи углеводородного топлива.

Выбросы нефти, поступающие в море вследствие аварий судового оборудования, носят, как правило, локальный характер и составляют некоторую относительно малую часть общего объема морских загрязнений [13]. Аварии такого типа являются, однако, наиболее опасными и могут приводить к нарушению экологического равновесия.

В отличие от разливов в районах с умеренным климатом, естественная очистка после выбросов нефти в Арктике может длиться не годы, а десятилетия [21. 25].

Методы исследования

Взаимодействие с окружающей средой, трансформация и перенос нефти в море при разливах представляют собой многофакторный, сложный процесс. Существующие физико-математические модели различной сложности не всегда могут дать полную картину поведения нс(|)ти во времени после её разлива для различных условий среды. Кроме того, подобные модели, как правило, ориентированы на один водный объект, а не универсальны для всех. Наличие льда еще более усложняет процесс моделирования поведения не(]гги при разливах. Однако при всем разнообразии сценариев развития событий, основными являются два: нс(])тяное пятно будет находиться в отдалении от берега или под воздействием ветра разлитая нефть оказывается в прибрежных водах и на берегу [13]. В первом случае под влиянием ветра, течений, турбулентного перемешивания и других гидродинамических процессов будет происходить перенос нефтяного пятна, и биологические эффекты сведутся к локальным, быстро восстанавливаемым нарушениям на поверхности моря. Во втором случае последствия для берега и биологических ресурсов района могут быть весьма существенными.

При попадании нефти на побережье основные процессы аккумуляции, перемещения и трансформации нефти будут развиваться в литоральной и сублиторальной области, подверженной воздействию ветровых волн, штормов, приливов и отливов. Поэтому основное загрязнение природной среды будет возникать до максимальной границы заплеска береговой полосы волнами прибоя. Однако именно в этой зоне происходит контакта трех

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 17-05-00356) и госзадания А‘®0149-2019-0007 «Современные и древние донные осадки и взвесь Мирового океана - геологическая летопись изменений среды и климата: рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов - литологические, геохимические и микропалеонтологические исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах рек»

сред (атмосферы, воды и донных отложений) и сосредоточение жизни в её разнообразных проявлениях [14]. Воздействию разлитой нефти здесь могут подвергаться практически все основные компоненты морских и прибрежных экосистем. Последствия аварии будут зависеть от степени загрязнения нефтью и от продолжительности воздействия. Способность к самоочищению береговой линии будет определяться в первую очередь геоморфологией (изрезанности) берегов, их геологической структуры и литологических характеристик береговых отложений (состав, дисперсность), а также от энергии волновых и приливных процессов. При переходе от открытых каменистых берегов к песчано-гравийным пляжам и закрытым бухтам устойчивость нефти и. следовательно, её вредное воздействие должно резко возрастать [241 .

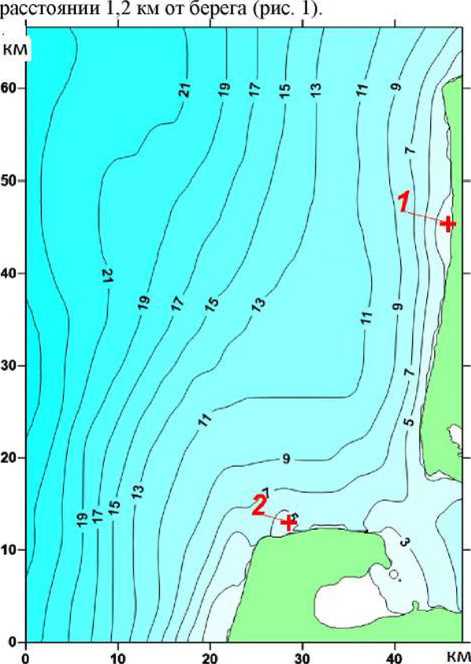

При моделировании в районе Карского моря у западного побережья полуострова Ямал, было задано гипотетическое условие аварийного выброса дизельного судового топлива с плотностью 0.86 т/м3 при продолжительности 1 час: 100 т в точке 1. на расстоянии 0.56 км от берега и 200 т в точке 2. на

Рис. 1. Мест оположение условного аварийного разлива судового дизельного топлива в точках 1 и

2 с глубинами в южной части Карского моря, в районе, прилегающего к западному побережью полуострова Ямал

Для отслеживания дрейфа пятна нефти использован имитационный метод блуждающих частиц-маркеров | I2J. который уже применяли при расчетах переноса различных нефтепродуктов в работах [5. 7. 18. 19].

Модель переноса загрязнения (примеси) основана на системе дифференциальных уравнений Навье— Стокса для вязкой несжимаемой жидкости с учетом условия сохранения массы и количества движения в рассматриваемой области морской акватории. В имитационном методе блуждающих частиц-маркеров поле примеси (пятно нефти) задается совокупностью большого числа отдельных частиц, в каждой из которых содержится по одной условной единице примеси [18]. Их количество в единичном квадрате моря определяет концентрацию примеси в данном районе. Частицы участвуют в двух типах движений: переносятся существующими морскими течениями и совершают флуктуации из-за турбулентных «добавок» к полю этих течений и волнения.

Вес вещества, выбрасываемого в море, единовременно или распределенное во времени с

определяется данными пульсаций скоростей течений, измеренных в рассматриваемом районе.

Несмотря на то. что используемый имитационный метод блуждающих частиц-маркеров весьма прост в

понимании приводит

выполняемых процедур, однако

большим затратам

вычислениях. Поэтому этот

времени метод

он при был

модифицирован с учетом ранее известного приема расчета, как лагранжево-эйлеров подход Харлоу [22] Суть этого подхода заключается в том, что источник

взвеси задается перемещающихся эйлеровой расчетной квадратные ячейки, представляют собой

набором частиц-маркеров, относительно неподвижной сетки, которая разбивается на Элементы взвеси в ячейке набор частиц, которые могут

известной количеству

интенсивностью, пропорционален испускаемых частиц-маркеров.

Координаты маркеров описываются уравнениями:

свободно перемещаться через сетку, но не через твердую границу. На первом этапе расчета определяется поле скоростей дрейфа в эйлеровой системе координат [18]. Значения вектора скорости дрейфа отсчитываются от центра ячеек. На втором этапе ведется расчет перемещения частиц, положение

которых

внутри

ячейки

определено

gx соответствующими координатами Лагранжа.

— = uw (х, _у, Z) + и р (х, у, /) + и рг (х, у, t) + и' (х, y,t )Скорость каждой частицы находится путем линейной интерполяции между' центрами соседних ячеек. Частицы, вышедшие из области через «жидкую» ’’ границу, из расчета исключаются. На твердых границах используется условие полного отражения. Подход, предложенный в свое время Харлоу [22] для решения задач гидродинамики в данном случае позволил существенно ускорить вычисления.

dt

St

где . компоненты

^р ^pr КУрУрг

, F у 1 - горизонтальные скорости среднего переноса примеси,

При

расчетах

были

использованы

метеорологические данные для этого района [16, 17]

включающие ветровые, постоянные и приливные течения, полученные по измерениям или расчетам;

возможных различной направлений величинам

скоростей и направлении ветра с

обеспеченностью ветра (табл. 1).

для

8 румбов

По выбранным

скоростей, направлении

ветра, и

' х z z ’ - соответствующие пульсационные "добавки" к средним скоростям, обуславливающие турбулентное рассеяние, w -скорость опускания компонентов примеси под действием силы тяжести

Рассеяние частиц под действием пульсационных скоростей при их расчетах задается случайным вектором д', г', компоненты которого описываются амплитудами вектора орбитальных скоростей ветрового волнения [22] и амплитудой турбулентного (диффузионного) рассеяние частиц, компоненты которого описываются нормальным законом [5]. Практически, в последнем случае такое задание осуществляется численно датчиком случайных чисел с заданной дисперсией. Значение дисперсии

батиметрическим данным были рассчитаны поля течений, ветровых и инфрагравигационных волн [18], а затем поля аварийного разлива и его некоторые параметры: максимальное значение толщины пленки нефти на поверхности воды; площади пленки; количество вынесенной на берег нефти.

По результатам расчетов были определены

пространственно-временные

характеристики

аварийного разлива дизельного топлива в прибрежной зоне Карского моря, прилегающей к западному побережью полуострова Ямал, в наиболее вероятных штормовых условиях.

Результаты и обсуждение

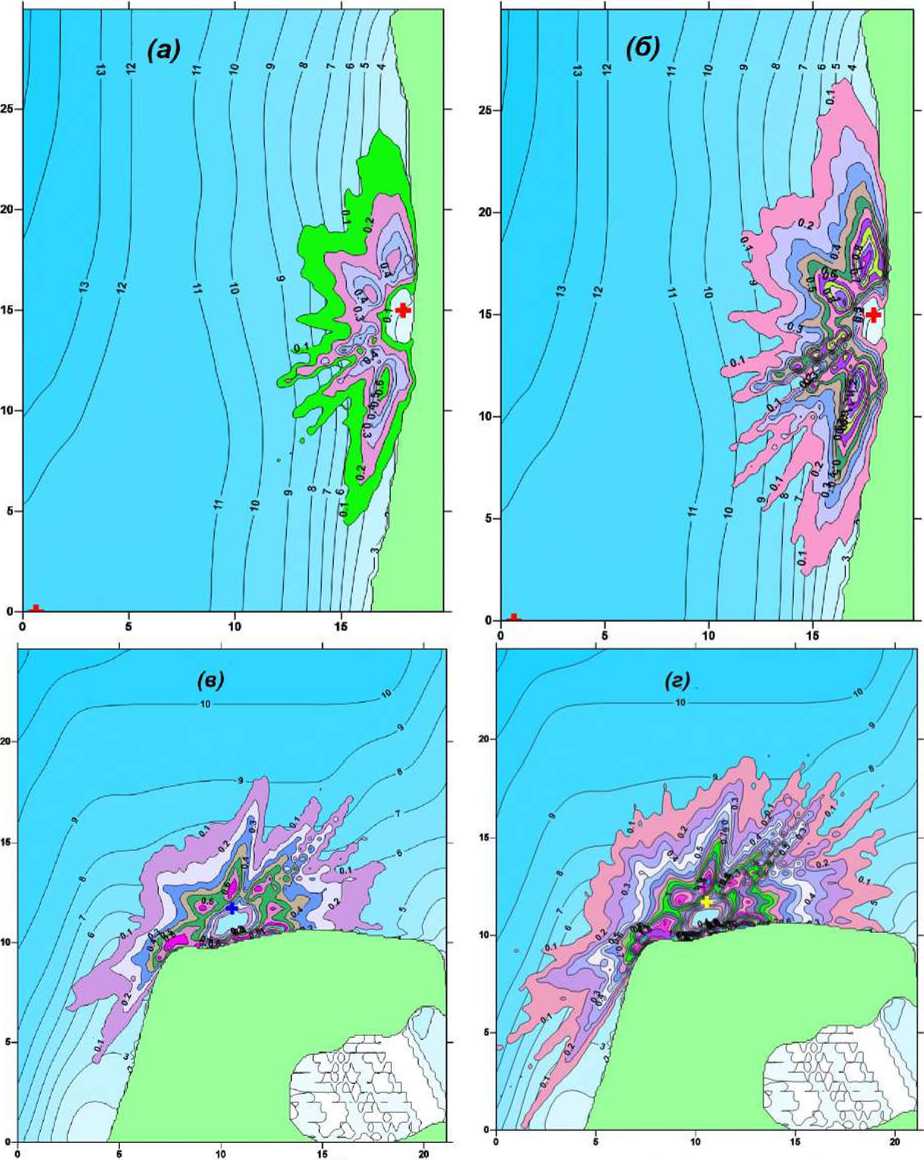

Проведенные расчеты показали (рис. 2). что увеличение объема выброса привело к росту' площади загрязненной поверхности.

Таблица 1.

Скорости ветра обеспеченности 1 раз в год и его повторяемость при различных направлениях в северной _______________________ части Ямальского побережья Карского моря _____________________

|

Направления ветра |

С |

СВ |

В |

юв |

Ю |

ЮЗ |

3 |

сз |

|

Скорость в 1 год, м/с |

20,5 |

20,5 |

19,5 |

20,0 |

19,9 |

21,7 |

21,1 |

21,0 |

|

Повторяемость, % |

12,1 |

17.4 |

15,0 |

12,8 |

12.0 |

11.3 |

9.9 |

9.4 |

Рис. 2. Толщина пленки нефз и (м6) на поверхности волы в точке 1 (а, б) и в точке 2 (в, г) участ ков

Карского моря, при аварийном выбросе 100 тонн - (а, в) и 200 тонн (б, г) дизельного топлива в условиях штормового ветра через 5 часов после аварии (местоположение точек приведено на рис. 1).

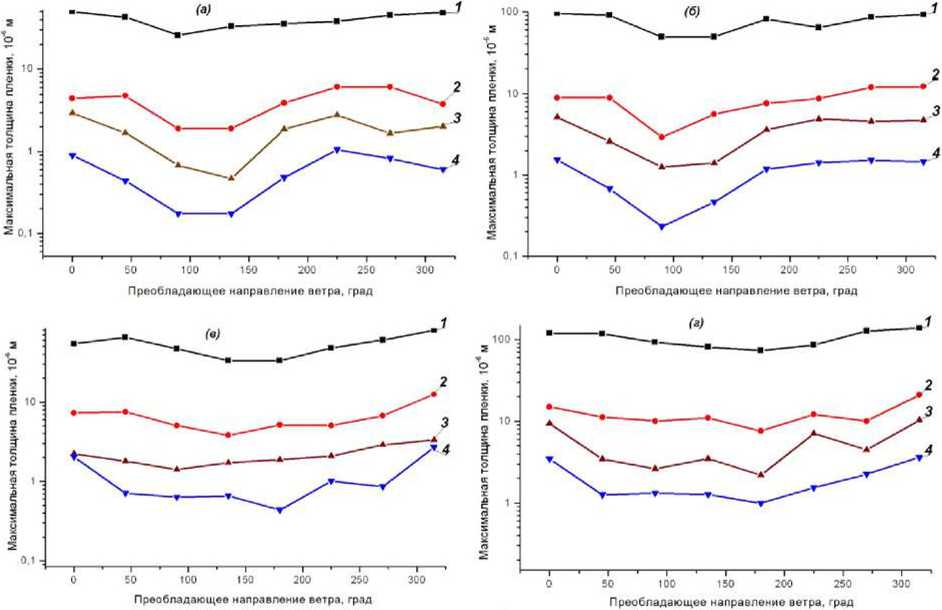

Оценка максимальной толщины пленки нефти, разлитой на поверхности воды, при различном преобладающем направлении ветра после аварийного выброса представлена на рис. 3.

Увеличение площади нефтяного слика не всегда влечет за собой пропорциональное изменение толщины пленки дизельного топлива на поверхности воды, так как с увеличением объема выброса в два раза толщина пленки возрастает, всего на 5-7%.

Кроме того. толщина пленки зависит от преобладающего направления ветра на поверхности воды и рельефа дна. В результате изолинии толщины пленки дизельного топлива в большей степени ориентированы вдоль береговой линии (рис. 2).

Пространственно-временные характеристики зоны •загрязнения могут изменяться в ситуациях, когда в результате действия ветра и течений при продолжительном аварийном выбросе нефтяная пленка попадает на берег или другую контактную границу.

Установлено. что максимальные значения толщины пленки нефти зависят от скорости ветра и интервала времени после аварийного выброса (рис. 3). С возрастанием этих параметров толщина пленки уменьшалась за первый час после аварийного выброса при штормовом ветре примерно в 10 раз.

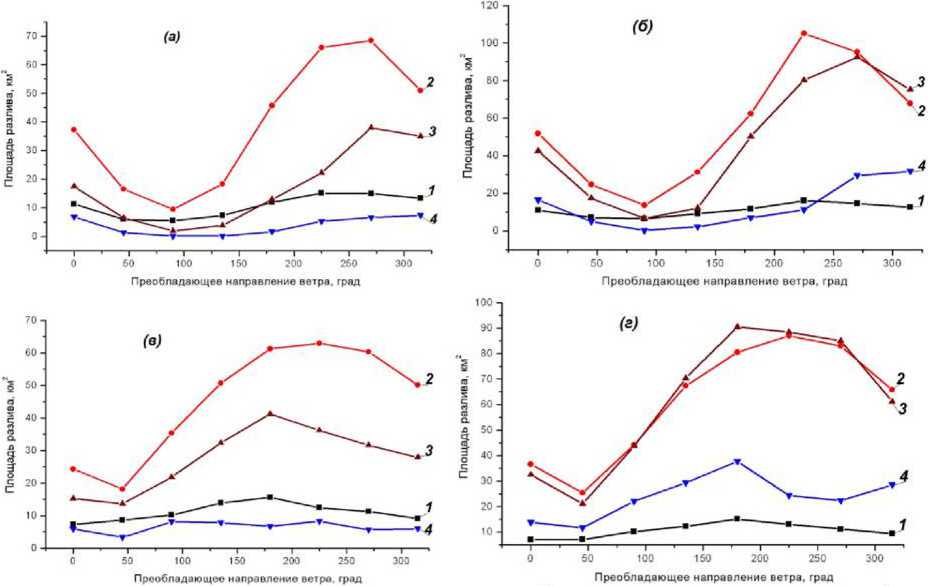

По результатам расчетов были определена также площадь разлива, превышающая по толщине пленки нефти на поверхности более 0.1 *10 б м (рис. 4).

Согласно полученным данным в условиях штормового ветра обеспеченности 1 раз в год. выброса с 1 часовой продолжительностью 100 тонн и 200 т дизельного топлива площадь пятна нефти возрастает примерно первые 3 часа от начала выброса, а затем уменьшается (рис. 4). Масштаб воздействия разлива на водную среду в первую очередь зависит от интенсивности процессов выветривания летучих фракций нефти. Известные модельные оценки показывают, что процессы выветривания являются наиболее значимыми над всей арктической территорией [1. 3]. Различие в оценках площади пленки разлива 100 тонн и 200 тонн топлива достигает 35%.

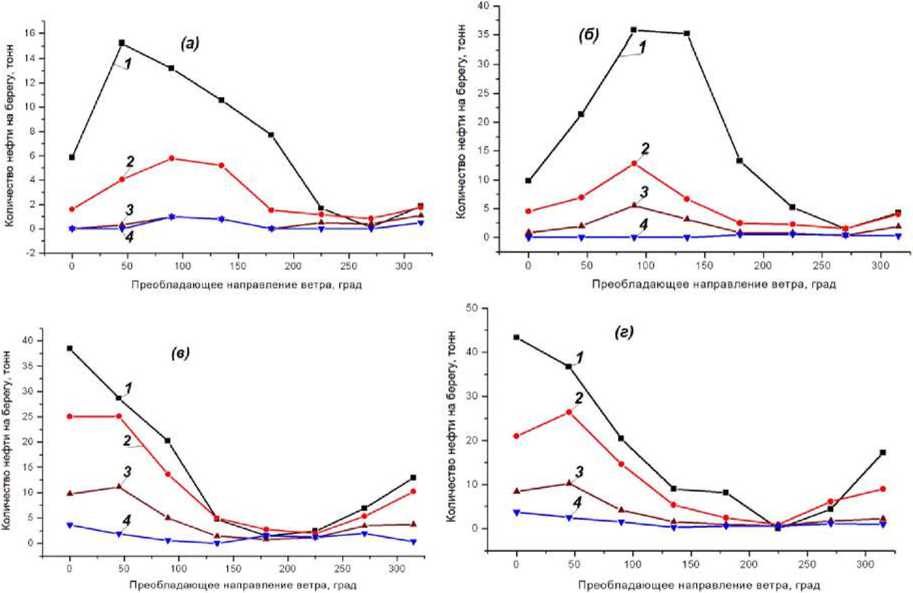

Полученные оценки растекания пятен нефти на поверхности воды рассматриваемых участков в южной части Карского моря, позволили определить также количество выносимой на берег нефти (рис. 5). Испарение и дисперсия приводят к устранению нефти с морской поверхности, а эмульгирование делает её более стойкой к деградации и увеличивает объем загрязнения. На дно нефть может опуститься только при смешивании с более плотными взвесями [8. 14].

Результаты расчетов (рис. 3-5) подтверждают зависимость поведения разлитой нефти в морской среде от таких факторов, как объем разлива, начальные физические и химические характеристики нефти, преобладающие климатические и морские условия, и возможность выноса нефти на берег. Скорость растекания нефти зависит от погодных условий и таких характеристик как плотность, лету честь, вязкость и температура застывания.

Оценка поступления нефти на берег имеет принципиальное значение, так как здесь тяжесть последствий нефтяных разливов значительно увеличивается [2, 9. 13]. В береговой зоне расположена кормовая база и места размножения большинства промысловых видов морских организмов. Нахождения нефти в береговой зоне делает невозможным также нормальное функционирование прибрежных рекреационных зон.

Рис. 3. Максимальная толщина пленки нефти (м 6) на поверхности воды в точке 1 (а, б) и в точке 2 (в, г), при аварийном выбросе 100 г (а, в) и 200 г (б, г) дизельного топлива в условиях штормового ветра через: 1 -1; 2 - 3; 3 - 5; 4 - 7 часов посте начала аварийного выброса.

Рис. 4. Площадь разлива дизельного топлива (км2, при толщине пленки более 0,2*10"6 м) на поверхности воды в точке 1 (а, б) и в точке 2 (в, г) в условиях штормового ветра через: 1 -1; 2 - 3; 3 - 5; 4 - 1 часов после начала аварийного выброса.

Рис. 5. Количество (тонн) выносимой на берег дизельного топлива при аварийном выбросе в точке 1 (а, б) и в точке 2 (в, г) 100 тонн - (а, в) и 200 тонн (б, г) в условиях штормового ветра через: 1 -1; 2 - 3; 3 - 5; 4- 7 часов после начала аварийного выброса.

Выброс нефти на берег может приводить к образованию глинисто-нефтяных смоляных комков, особенно при смешивании с песком и галькой. При поступлении нефти в закрытые от солнца и воды зоны на протяжении длительного времени их состава остается постоянным [9, 24]. В Арктике даже через 8 лет после аварии танкера “Exxon Valdes” в донных осадках наименее выветренной оказалась асфальтеновая фракция битумоидов [25].

Важно подчеркнуть при этом, что благодаря положительной плавучести нефти (плотность ниже единицы) и низкой растворимости в воде (менее 1% от общего объема) разлитая нефть локализуется на поверхности моря и берегов. В результате такого неоднородного распределения вредное биологическое действие нефти при разливах должно проявляться в основном не в водной толще, а на поверхности моря, в литорали и на берегу за счет прямого физического контакта нефти с организмами (птицы, млекопитающие, прикрепленные и малоподвижные виды бентоса) и их биотопами (местообитаниями) [14].

Кроме того, если при борьбе с нефтяными разливами в море применяют различные физико-химические и механические средства (например, диспергаторы, скриммеры и т.д ), то при попадании нефти на берег таких средств не существует, и при борьбе с загрязнением либо вывозят с пляжей песчано-мазутную смесь, либо брандспойтами промывают пляжи В результате загрязнение снова оказывается в море [6]. Проведенные расчеты позволяют выбрать обоснованную стратегию борьбы с разливом нефти.

В заключение следует отметить, что результаты исследований поведения нефти в морской среде являются той научной базой, которая лежит в основе как методологии оценок последствий нефтяных разливов, так и стратегии борьбы с ними

Работа выполнена в рамках госзадания № 0149-2019-0007 и при финансовой поддержке РФФИ (проекты 17-05-00356)

Список литературы Расчет аварийного разлива судового топлива на Ямальском побережье Карского моря

- Альхименко А.И. Аварийные разливы нефти в море и борьба с ними. СПб: ОМ-Пресс, 2004 – 213 с.

- Диагностический анализ состояния окружающей среды арктической зоны Российской Федерации (расширенное резюме) М.: Научн. мир, 2011– 124 с.

- Измайлов В.В. Перенос и трансформация нефтяного загрязнения Северного Ледовитого океана/ С-Петербург: Гидрометеоиздат, 1999 – 140 с.

- Каминский В.Д., Супруненко О.И., Смирнов А.Н., Медведева Т.Ю., Черных А.А., Александрова А.Г. Современное ресурсное состояние и перспективы освоения минерально-сырьевой базы шельфовой области российской Арктики//Разведка и охрана недр. 2016 – № 9 – С.136–142

- Коротенко К.А., Боуман М.Д., Дитрих Д.Е. Моделирование циркуляции и переноса нефтяных пятен в Черном море // Океанология. – 2003.– Т. 43.– №3.–, С. 367–378.

- Маценко С.В., Волков Г.Г., Волкова Т.А. Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. Расчёт достаточности сил и средств. Методические рекомендации. Новороссийск, 2009. –92 с

- Мишуков В.Ф., Калинчук В.В., Мишукова Г.И. Модель расчета переноса и трансформации нефтяного загрязнения в Дальневосточных морях (на примере залива Петра Великого Японского моря). Дальневосточные моря России. Исследование морских экосистем и биоресурсов. М.: Наука, 2007.– 699 с.

- Немировская И.А. Углеводороды в океане (снег-лед-вода-взвесь-донные осадки) М. Научный мир, 2004. – 328 с.

- Немировская И.А. .Нефть в океане (загрязнение и природные потоки). М.: Науч. Мир, 2013. – 432 с.

- Немировская И.А. Содержание и состав углеводородов в воде, взвеси и донных осадках Карского моря // Океанология. 2010. – Т. 50.– № 5. С.717-729.

- Немировская И.А., Реджепова З.Ю. Поведение углеводородов в устьевых зонах арктических рек. Геохимия. 2018.– №8. С.791–804.

- Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1986.– 278 с.

- Патин С.А. Нефтяные разливы и их воздействие на морскую среду и биоресурсы. М.: ВНИРО, 2008. 507 с.

- Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа. Ч. 2. М.: ВНИРО, 2017. 285 с.

- Сидняев Н.И. Оценка сценариев разлива нефти в шельфовой зоне арктических морей с использованием моделей геоинформационной обработки. Инженерные изыскания, 2014– №4– С. 68-80.

- Справочник по климату СССР. Л., Гидрометеоиздат, Вып. 13, части II-IV–1966 – 1968.

- Справочные данные по режиму ветра и волнения Японского и Карского морей. Российский морской регистр судоходства, Санкт-Петербург, 2009 – 356 с.

- Трубкин И.П. Ветровое волнение (взаимосвязи и расчет вероятностных характеристик) М.: Научный мир, 2007.– 264 с.

- Трубкин И.П., Немировская И.А. Расчет пространственно-временных характеристик аварийного разлива судового топлива в прибрежной зоне Карского моря. Океанологические исследования. 2017.– № 45. –С. 98 –107.

- AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme). Chapter 4. Sources, Inputs and Concentrations of Petroleum Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, and other Contaminants Related to Oil and Gas Activities in the Arctic. Oslo: AMAP, –2007.– 87 p

- Brandvik, P.J., I. Singsaas J., Daling P.S. Oil spill R&D in Norwegian Arctic waters with special focus on large-scale oil weathering experiments //Proc. Inter Spill Conference, Trondheim –2004. –18 p.

- Harlow F.H. Numerical calculation of time-dependent viscous incompressible flow / F.H. Harlow, J.E.Welch // Phys. Fluids. 1965.– V. 8. –P. 2182–2189.

- Michel J., Hayes M.O. Weathering Patterns of oil Residues Eight Years after the Exxon Valdes Oil Spill // Mar. Poll. Bull. 1999. V.38. №10. P.855-863.

- Owens E.D, Mayseth N, Martin C.A., Lamarchr A., Brown J. Tar ball frequency data and analytical results from a long-term beach monitoring program // Mar. Pol. Bul. 2002. –V. 44.– №. 8. P. –770─780.

- Prince R.C., Bragg M. Shoreline bioremediation following the Exxon Valdes oil spill in Alaska // Bioremediation Journal. 1997. V.1. P.97-104.

- Rowland A.P. et al. / Environmental Pollution 109 (2000) 109–118