Расчет фрактальной размерности скаттерограмм коротких записей r-r интервалов у пациентов с ишемической болезнью сердца

Автор: Антипов О.И., Кисляев А.С.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 15 т.4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Расчет поклеточной фрактальной размерности скаттерограмм, построенных на основе пульсограмм, позволяет уйти из временной области анализа и пренебречь неэвидестантностью. В работе рассмотрено применение данной методики на примере анализа двух групп больных с ишемической болезнью сердца и показаны статистические различия в результатах нелинейного математического анализа данных пациентов.

Вариабельность сердечного ритма, временной ряд, искусственные нейронные сети, ишемическая болезнь сердца, скаттерограмма, фрактальная размерность, фрактальный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147249147

IDR: 147249147 | УДК: 51-76:612.37:616.127-005.8

Текст научной статьи Расчет фрактальной размерности скаттерограмм коротких записей r-r интервалов у пациентов с ишемической болезнью сердца

Ритмограмма – это числовая последовательность промежутков времени между двумя соседними сокращениям. На ритмограмме каждая вертикальная линия показывает продолжительность соответствующего кардиоинтервала, которая от цикла к циклу изменяется. Колебания ритмограммы отражают изменения сердечного ритма, происходящие под воздействием регуляторных систем организма [2]. Существующие противоречия в интерпретации ритмограмм ВСР приводят к поискам альтернативных методов анализа вариантов ее записей, как коротких (до 5 мин.), так и длинных (24 часа). При вариационной пульсометрии (П) учитывается до 100-1200 кардиоциклов ЭКГ записей R-R интервалов во II стандартном отведении. По ритмограмме строится скаттерограмма.

Скаттерограмма (СКТГ) – это график, на котором каждая точка соответствует одному R-R интервалу. При этом по оси абсцисс откладывается длительность текущего интервала , а по оси ординат – длительность предыдущего. График и область точек, полученных таким образом, называются корреляционной ритмограммой, или СКТГ и, по своей сути, топографически эквивалентны пятнам Пуанкаре или Лоренца.

Задачи исследования: 1) построить скаттерограммы пациентов по пятиминутной записи представленной ЭКГ; 2) применить предложенный метод расчета поклеточной фрактальной размерности построенных скаттерограмм; 3) провести оценку диагностической значимости метода расчета поклеточной фрактальной размерности с помощью комплекса методов математической статистики и нейросетевого анализа.

Материалы и методы. Все пациенты с ИБС были добровольцами. Исследования проводились в строгом соответствии с Международными требованиями, Законодательством РФ и Российскими этическими принципами и нормами. Первая группа включала 46 человек в возрасте от 26 до 60 лет с ИБС без повторного инфаркта миокарда (ПИМ). Вторая группа – 20 пациентов в возрасте от 53 до 67 лет с ПИМ.

Для оценки клинического состояния больных врачом в стационаре ОКБ тщательно анализировались жалобы, анамнез, исследование пульса и артериального давления. Инструментальные методы включали ЭКГ с выборочным суточным мониторированием. Суточное мониторирование ЭКГ проводилось в условиях естественного двигательного режима с помощью комплекса оборудования фирмы «SCHILLER». Регистрация ЭКГ проводилась после 5-ти дневной адаптации пациентов в стационаре, через 2-3 дня после отмены пролонгированных антиангиальных препаратов. Проводился анализ 5-минутных записей R-R интервалов во II стандартном отведении ЭКГ двух групп пациентов. Диагностическую значимость расчета фрактальной размерности скаттерограмм между двумя группами пациентов оценивали с помощью нейросетевого анализа [5; 6], включавшего входные переменные: значения показателей LF, HF, LF/HF, фрактальная размерность скаттерограммы больного. В качестве выходной переменной использовался диагноз пациента. Конструировались MLP-сети, обучение проводили методом обратного распространения ошибки.

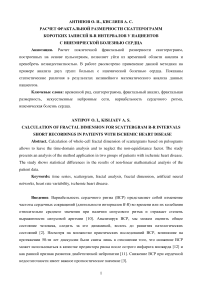

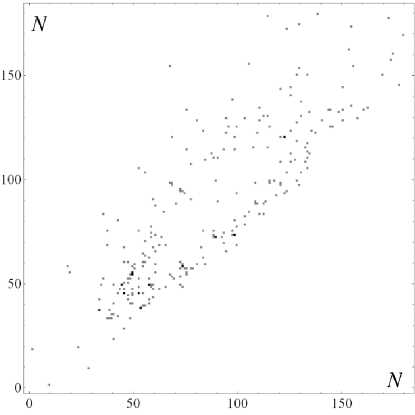

Результаты. По полученным данным пациентов построили скаттерограммы. На рисунке 1 а представлена скаттерограмма пятиминутной записи пациента без ПИМ. По осям отложены длительности между ударами сердца ( R-R- интервалов) в секундах. На рисунке 1 б представлена СКТГ, нормированная таким образом, чтобы она вписалась в единичный квадрат.

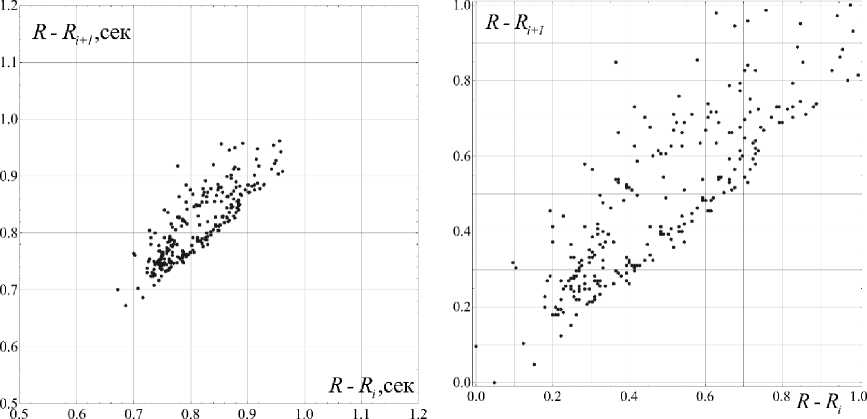

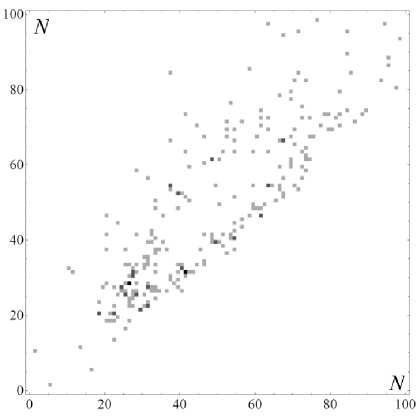

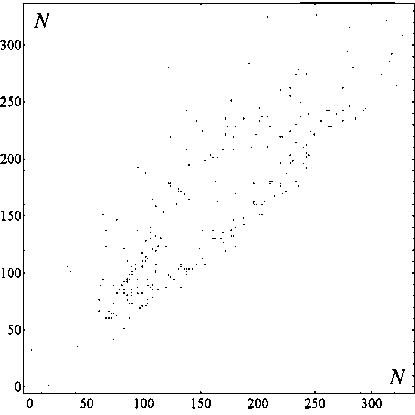

На рисунке 2 представлены клетки покрытия СКТГ, в которое попали точки СКТГ: чем темнее клетка, тем больше внутри нее попаданий точек скаттерограммы. На разных временных масштабах строилась зависимость количества клеток, содержащих точки СКТГ, от количества клеток по каждой из осей в двойном логарифмическом масштабе.

а ) б )

Рис. 1. Скаттерограмма пятиминутной записи пациента без ПИМ, восстановленная по пятиминутной пульсограмме (а) и ее вид после нормировки (б).

а )

б )

в )

Рис. 2. Изображения клеточных покрытий скаттерограммы из рис. 1 б

г )

для следующих значений N : а ) 44, б ) 99, в ) 181, г ) 330.

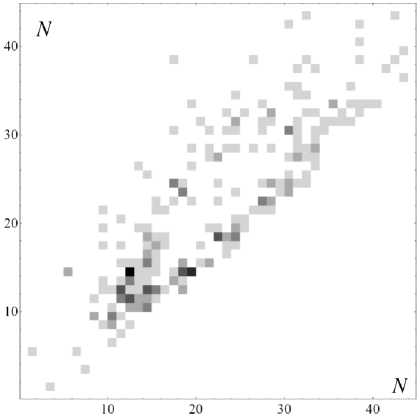

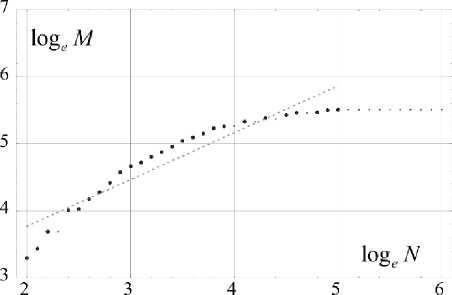

После анализа всех скаттерограмм стало понятно, что с увеличением числа клеток по осям имеется насыщение величины количества клеток покрытия. Поэтому точки после насыщения далее в расчетах не участвовали. Появление насыщения объясняется наличием разрешения клеточного покрытия, при котором в каждый квадрат покрытия попадает только одна точка СКТГ. По оставшимся точкам строится аппроксимирующая прямая по методу метода наименьших квадратов. Наклон этой кривой соответствует фрактальной поклеточной размерности. На рисунке 3 представлен результат, где имеется зависимость в двойном логарифмическом масштабе относительно основания е , малыми точками отмечены зависимости, которые отличаются от предыдущих значений менее, чем на 0,01%. По основным значениям, отмеченным крупными точками, построена прямая аппроксимацией методом наименьших квадратов. Коэффициент наклона этой прямой – значение искомой поклеточной размерности.

Рис. 3. Зависимость M от N в двойном логарифмическом по основанию е .

Применение метода расчета поклеточной фрактальной размерности показало, что имеются различия в скаттерограммах, позволяющие дифференцировать обследуемые группы пациентов с вероятностью 65%.

Обученная MLP-сеть включала 3 скрытых нейрона, ошибка обучения – 0,26. Точность предсказания диагноза группы у больного с ПИМ – 78%. Оценка чувствительности и специфичности работы MLP-сети нами не проводилась в связи с малым количеством пациентов в тестируемой выборке пациентов.

Заключение. В результате работы предложен алгоритм применения метода расчета размерности Минковского применительно к скаттерограммам. В результате экспериментальной проверки было установлено, что с помощью предлагаемого алгоритма можно с вероятностью 65% предположить риск возникновения ПИМ у больных с ИБС путем анализа пятиминутного участка ритмограммы сердечной деятельности. При этом производится построение скаттерограммы с ее последующей нормировкой. Сами ритмограммы могут быть получены путем обработки как ЭКГ, так и пульсограмм.

Предложенная методика предлагается к использованию в функциональной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение количества данных как холтеровского мониторирования у пациентов, так и локальных участков ЭКГ (интервалов R-R ), расчет значения фрактальной размерности, в том числе и скаттерограммы, позволит увеличить обучающие, контрольные и тестовые выборки для искусственных нейронных сетей с целью повышения качества прогноза возникновения повторного инфаркта миокарда у больных с ишемической болезнью сердца.