Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса в геоинформационной системе западных сомонов Сэлэнгийского аймака Монголии

Автор: Баярмаа В.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Монголия

Статья в выпуске: 2 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексной оценки эколого-хозяйственного баланса исследуемого района по соотношению основных категорий землепользования, характеризующихся различной степенью антропогенной нагрузки. Определен коэффициент естественной защищенности территории и осуществлена оценка степени напряженности эколого-хозяйственного состояния территории. Показаны результаты исследования западных сомонов Сэлэнгийского аймака: Баруунбурэн, Зуунбурэн, Орхон, Орхонтуул, Сант, Сайхан, Тушиг, Хушаат, Цагааннуур с вычислением коэффициентов абсолютной экологической (Ка) и относительной экологической напряженности (Ко), коэффициента естественной защищенности территории (Кез). Анализируется наблюдаемая в 2013 г. структура земельного фонда.

Эколого-хозяйственный баланс, антропогенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/148317111

IDR: 148317111 | УДК: 912.43+631.1.016 | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-2-62-68

Текст научной статьи Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса в геоинформационной системе западных сомонов Сэлэнгийского аймака Монголии

Антропогенная нагрузка (АН) на ландшафт оценивается по видам использования земель и характеру заселения территорий (плотность сельского и городского населения). Экологическая оценка включает определение различных видов антропогенных (технических) воздействий на ландшафты, в т. ч. в зонах влияния (за пределами ареала непосредственного воздействия). Для оценки экологохозяйственного баланса (ЭХБ) территории используются следующие показатели: распределение земель по их видам и категориям, площадь природоохранных территорий, площадь территорий по видам и степени антропогенной нагрузки, напряженность эколого-хозяйственного состояния территории, интенсивность интегральной антропогенной нагрузки, состояние естественной защищенности территории, состояние экологического фонда территории. При этом анализ структуры землепользования осуществляется на основе классификационных единиц земельного кадастра с учетом экспертных балльных оценок отдельных видов земель (таблица 1) [Минников, 2013].

Район исследования

Западные сомоны Сэлэнгийского аймака находятся в северной части Монголии и граничат с аймаками Булган, Орхон-Уул, Дархан-Уул, Төв и Россией. Территория западных сомонов занимает площадь 19,9 тыс. км2. Это 44,8% всего Сэлэнгийского аймака. Из всей площади исследуемого района 71,33% принадлежат землям сельскохозяйственного назначения, 0,75% занимают земли населенных пунктов, 0,54% — земли промышленности, транспорта, 21,93% — земли лесного фонда, 0,46% являются землями водного фонда и 5,0% занимают особо охраняемые природные территории. Из сельскохозяйственных земель 79,40% занимают пастбища, 4,87% — сенокосные угодья, 15,47% — пахотные земли, 0,12% — залежные земли, 0,13% — другие площади [Отчет…, 2013].

Таблица 1

Предлагаемая оценка степени антропогенной нагрузки по категориям земель в баллах на основе классификационных единиц земельного кадастра исследуемого района

|

Степень АН |

Балл |

Виды и категории земель |

|

Высшая |

6 |

Земли промышленности, транспорта, городов, поселков, инфраструктуры, нарушенные земли |

|

Очень высокая |

5 |

Посевные площади: зерновые культуры, картофель, овощи, фруктовые сады |

|

Высокая |

4 |

Кормовые угодья, пастбища, залежи и др. |

|

Средняя |

3 |

Сенокосы |

|

Низкая |

2 |

Леса и заболоченные земли, водоемы |

|

Очень низкая |

1 |

Земли особо охраняемых природных территорий |

Методы исследования и исходные материалы

Дальнейшая оценка предполагает расчет напряженности экологохозяйственного состояния территории в виде коэффициента абсолютной экологической напряженности Ка , определяемого отношением площади земель с высокой АН к площади земель с более низкой АН [Кочуров, 2003].

Значения коэффициента (Ка) позволяют объективно оценить степень соответствия интенсивности антропогенных воздействий восстановительному потенциалу природных ландшафтов и обосновать необходимость создания в регионе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с требуемой величиной их площади [Бодрова, 2013]. Чем ниже значение коэффициента, тем более благоприятно складывается геоэкологическая ситуация в исследуемом районе.

В ходе расчета коэффициента относительной экологической напряженности (Ко) учитываются все типы использования земель на рассматриваемой территория и оценивается общая экологическая напряженность в районе. Если значение коэффициента Ко приближается к 1, то наблюдается сбалансированность на территории по степени АН [Кочуров, 2003].

Разнообразие природного или природно-антропогенного ландшафта, как правило, характеризует его устойчивость к антропогенным воздействиям. Предел такого рода устойчивости определяется наличием достаточных площадей естественных биогеоценозов, природоохранных зон и особо охраняемых природных территорий, составляющих экологический фонд (Рэф) территории. Чем больше его величина, тем выше уровень естественной защищенности (ЕЗ) территории и, соответственно, устойчивости ландшафта. Естественная защищенность территории также зависит от распределения земель по степени антропогенной нагрузки. Территории, характеризуемые высокой степенью антропогенной нагрузки, как прави- ло, имеют низкую естественную защищенность. Если принять земли, входящие в экологический фонд с минимальной АН, за Р1, то площади земель с условной оценкой степени АН в 2, 3, 4 балла будут составлять 0,8Р2, 0,6Р3, 0,4Р4 (земли с самым высоким баллом АН в расчет не принимаются). Таким образом, появляется возможность получить суммарную площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями (Рэф). Если соотнести площадь земель Рэф с общей площадью исследуемой территории (Ро), то получим коэффициент естественной защищенности территории (Кез) [Там же]. Общую оценку эколого-хозяйственного баланса можно провести, используя предложенные коэффициенты (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты оценки эколого-хозяйственного баланса территории (по Б. И. Кочурову)

|

Наименование коэффициента |

Формула |

Используемые данные |

Характеристика изменения значений |

|

Коэффициент абсолютной экологической напряженности |

АН6 ^а АН |

Площади территорий с высокой антропогенной нагрузкой — АН6. Площади территорий с минимальной антропогенной нагрузкой (как правило, ООПТ) — АН1 |

Ка ↑ — рост напряженности |

|

Коэффициент относительной экологической напряженности |

_ ан4 + ан5 + ан6 к° - АНХ +ДН2 + АН3 |

Площади территорий различных видов пользования земель, характерных для процессов преобразования в данном регионе |

Ко→1 — напряженность ЭХС территории сбалансирована; Ко ↑ — рост напряженности |

|

Коэффициент естественной защищенности территории |

К - Рэ* |

Площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями (Рэф)= Р1 + 0,8 Р 2 + 0,6 Р 3 + 0,4 Р 4; Ро — площадь исследуемой территории |

Кез ↑ — рост естественной за щищенности территории; Кез < 0,5 — критический уровень защищенности террито рии |

Результаты исследования

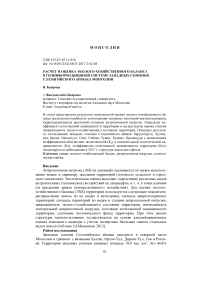

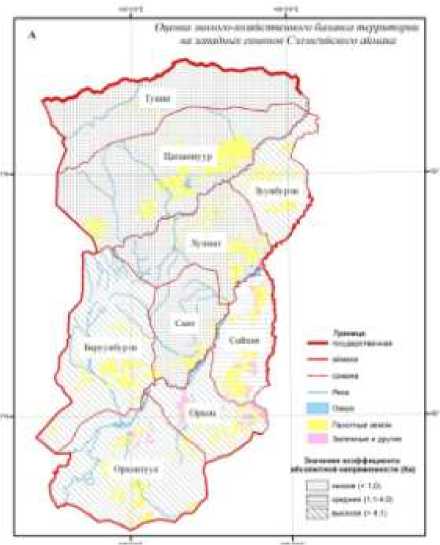

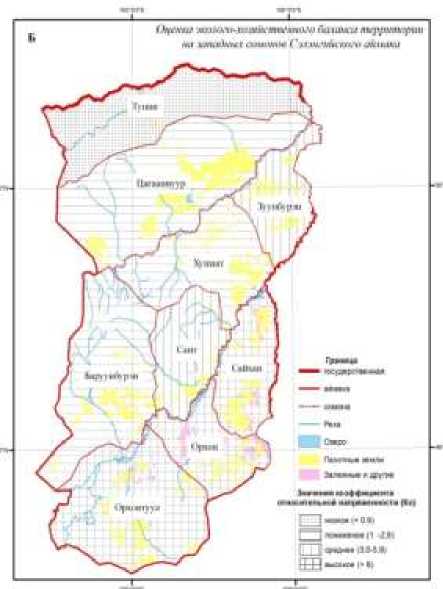

На основе карт в масштабе 1:1 250 000 ключевых показателей коэффициента: карты коэффициента абсолютной экологической напряженности (Ка), карты коэффициента относительной экологической напряженности (Ко), карты комплексной оценки уровня естественной защищенности территории западных со-монов Сэлэнгийского аймака по коэффициенту Кез был проведен расчет оценки эколого-хозяйственного баланса с целью оценки естественной защищенности (рис. 1 А, Б; 2).

Рис. 1А. Напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории западных сомонов Сэлэнгий-ского аймака по коэффициенту абсолютной напряженности Ка

Рис. 1Б. Напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории западных сомонов Сэлэн-гийского аймака по коэффициенту Ко

Рис. 2. Комплексная оценка уровня естественной защищенности территории западных сомонов Сэлэн-гийского аймака по коэффициенту Кез

С целью определения возможностей использования территории исследования для комплексной оценки естественной защищенности принято значение коэффициента естественной защищенности: 1 — низкая; 2 — пониженная; 3 — средняя; 4 — повышенная (рис. 2). Уровень естественной защищенности территории также зависит от распределения земель по степени антропогенной нагрузки (АН). Для исследуемого района значение коэффициента Кез изменяется от 0,37 до 0,66. Величина коэффициента ниже 0,37 свидетельствует о низкой (критической) защищенности территории, а более 0,66 — о высоком природноэкологическом потенциале и существенной устойчивости к антропогенным воздействиям. Вследствие региональных различий в сочетаниях анализируемых показателей, четкого пространственного соответствия между тремя коэффициентами не наблюдается, хотя общая закономерность очевидна: с повышением абсолютной, а особенно относительной напряженности ЭХС территории ее естественная защищенность снижается (достоверная линейная корреляция Ко и Кез достигает средней силы: r = – 0,72). Анализ картографических материалов показывает, что различия ЭХБ носят в определенной мере зональный характер, обусловленный ландшафтной структурой, уровнем социального развития и отраслевой специализацией хозяйства.

Сомон Тушиг имеет самую низкую степень коэффициента естественной защищенности — <0,40. Сомон относительно богат земельными ресурсами, особенно лесными и водными. С другой стороны, сельскохозяйственные земли занимают небольшую часть, поэтому коэффициент естественной защищенности небольшой. Из общей площади сомона Тушиг 25,76% занимают земли особо охраняемых природных территорий, а 45,79% — это земли, находящиеся под во- дой, и леса. Сомон Тушиг, по сравнению с другими сомонами, по количеству населения (1 968 чел.) и поголовья скота (31 791 гол.) небольшой.

Сомоны Зуунбурэн и Сант имеют коэффициент естественной защищенности 0,41–0,45. Кормовые угодья, пастбища, залежи занимают 73,45% в Зуунбурэ-не и 72,29% в Санте от общей площади. Земельные и водные ресурсы составляют от общей площади 14,17% в Зуунбурэне и 22,22% в Санте.

Сомоны Баруунбурэн, Хушаат и Цагааннуур имеют коэффициент естественной защищенности 0,46–0,50. Кормовые угодья, пастбища и залежи от общей площади занимают 55,95% в Баруунбурэне, 68,82% в Хушаате и 56,23% в Цага-аннууре. Лесные и водные угодья от общей площади составляют 37,11% в Бару-унбурэне, 17,05% в Хушаате, 29,58% в Цагааннууре.

Коэффициент естественной защищенности в сомонах Орхон, Орхонтуул и Сайхан больше 0,51. Кормовые угодья, пастбища и залежи занимают 78,23% площади в Орхоне, 85,19% в Орхонтууле, 78,30% в Сайхане. Земельные и водные ресурсы очень малы, по сравнению с другими сомонами: 2,45% от общей площади в Орхоне, 2,92% в Орхонтууле, 4,89% в Сайхане. Отличием последних перечисленных сомонов от других является относительно большая сенокосная площадь: 7,18% в Орхоне, 5,76% в Орхонтууле, 2,70% в Сайхане.

Выводы

Одним из главных инструментов уменьшения антропогенной нагрузки на природную среду является рациональное землепользование и природообустрой-ство с регулированием площадей, отводимых под пашню, сенокосы и пастбищные угодья для выпаса скота в районах, где в последнее время все большее развитие получает животноводство. Для предотвращения неблагоприятных последствий напряженного ЭХС территории следует усилить государственный и муниципальный контроль за состоянием и динамикой землепользования.

Список литературы Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса в геоинформационной системе западных сомонов Сэлэнгийского аймака Монголии

- Бодрова В.Н. Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса Волгоградской области в геоинформационной системе // Проблемы региональной экологии. № 2 (март-апрель). 2013. С. 43-50. URL: http://docplayer.ru/27473588-Raschet-i-ocenka-ekologo-hozyaystvennogo-balansa-volgogradskoy-oblasti-v-geoinformacionnoy-sisteme.html

- Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие: учеб. пос. Москва; Смоленск: Маджента, 2003. 384 с. URL: http://ksu.edu.kz/files/TB/book/abf/geoec_kochurov.pdf

- Минников И.В., Куролап С.А. Оценка эколого-хозяйственного баланса территории Воронежской области // Вестник ВГУ. Сер. География, геоэкология. № 1. 2013. С. 129-136

- Отчет земельного фонда Сэлэнгийского аймака. Сухэ-Батор, 2013

- Статистический справочник Сэлэнгийского аймака, 2013 г. Улаанбаатар, 2014. 172 с