Расчет монолитных перекрытий с применением профилированных настилов по методу сосредоточенных деформаций

Автор: Абдуллаев У.Д., Зулпуев А.М., Иранова Н.А., Турсунов И.Р.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Одним из перспективных направлений в реконструкции гражданских зданий и действующих предприятий является применение стального профилированного настила в качестве опалубки — арматуры монолитных железобетонных перекрытий, т.е. несъемной опалубки и одновременно рабочей арматуры. Использование стального профилированного листа в перекрытиях зданий обеспечивает ряд преимуществ. Применение сборно-монолитного перекрытия предлагаемой конструкции вместо традиционного с применением стальных балок обеспечивает снижение расхода металла на 22,88%, общей трудоемкости на 16,83%, трудоемкости на строительной площадке на 22,25%.

Расчетная модель, стальной профилированный настил, деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/14132795

IDR: 14132795 | УДК: 624.012.35-624.012.45 | DOI: 10.33619/2414-2948/115/21

Текст научной статьи Расчет монолитных перекрытий с применением профилированных настилов по методу сосредоточенных деформаций

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 624.012.35-624.012.45

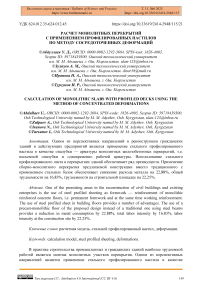

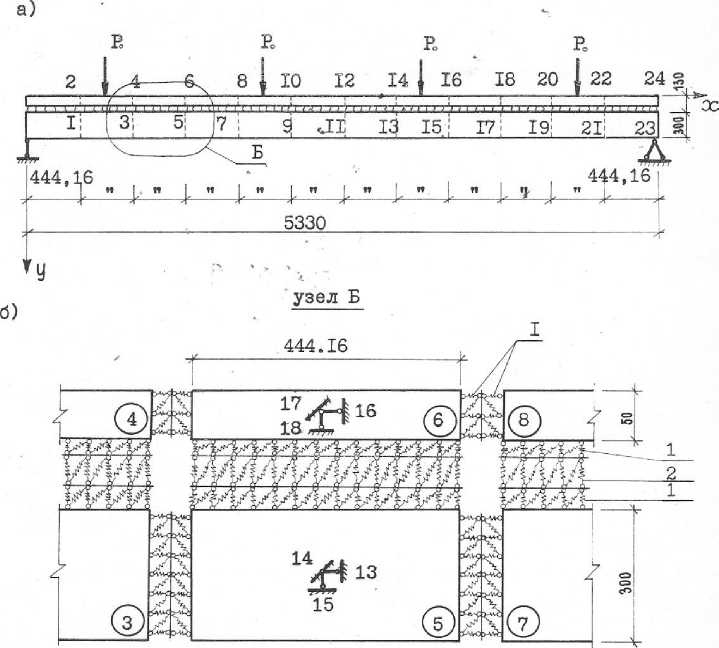

В практике строительства промышленных и гражданских зданий наиболее трудоемкой работой является монтаж монолитных участков перекрытия. Одним из перспективных направлений является применение стального профилированного настила в качестве опалубки — арматуры монолитных железобетонных перекрытий, т.е. несъемной опалубки и одновременно рабочей арматуры. Важным направлением является совершенствование методов расчета строительных конструкций, основанных на использовании реальных диаграмм работы соединений и материалов. Использование стального профилированного листа в перекрытиях зданий обеспечивает ряд преимуществ: снижение собственного веса несущих элементов, удобство размещения электропроводки, достаточная огнестойкость, звукоизоляция и коррозионная стойкость. В 1970-х годах метод упругих деформаций, был разработан, а затем под названием метод сосредоточенных деформаций он был применен к железобетонным конструкциям. В 1990-х годах А.М. Зулпуев продолжил и развил эту теорию с учетом реальных диаграмм деформирования бетона и арматуры при различных длительностях нагружения, а также в условиях стесненного опирания, т.е. (эффект распора) и появления физической и геометрической нелинейности. К концу 60-х годов уже применялись комбинированные конструкции, обеспечивающие совместную работу монолитных плит с внешним армированием со стальными или железобетонными балками. Для этой цели применялись различные анкерные устройства. Исходя из поставленных задач эксперимента, а также конструктивных особенностей исследуемых систем и условий проведения лабораторных испытаний, проектирование и изготовление опытных образцов основывались на следующих принципах: опытные образцы должны по возможности максимально точно имитировать натурные конструкции с армированием профилированным листом; последовательность и технология изготовления экспериментальных образцов и натурных конструкций должны максимально соответствовать друг другу; размеры образцов должны быть приближены к размерам реальных конструкций, чтобы минимизировать влияние масштабного фактора. Экспериментальные образцы комбинированных балок состояли из сборного железобетонного прогона предлагаемой конструкции, совмещенного с монолитной бетонной плитой с внешним армированием из профилированного стального листа посредством гибкого стержневого анкера (Рисунок 1).

■335'

Рисунок 1. Опытныe образцы: 1 — стальной профилированный лист; 2 — монтажная арматура; 3 — стержневой анкер; 4 — рабочая арматура

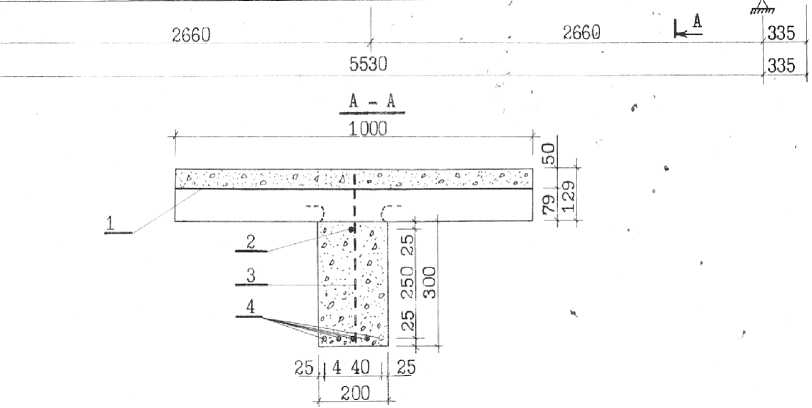

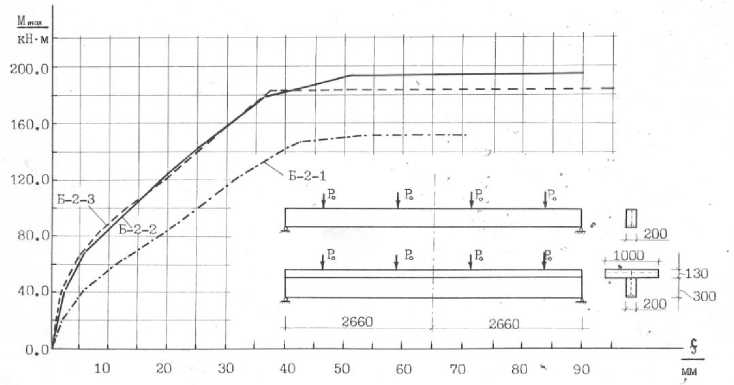

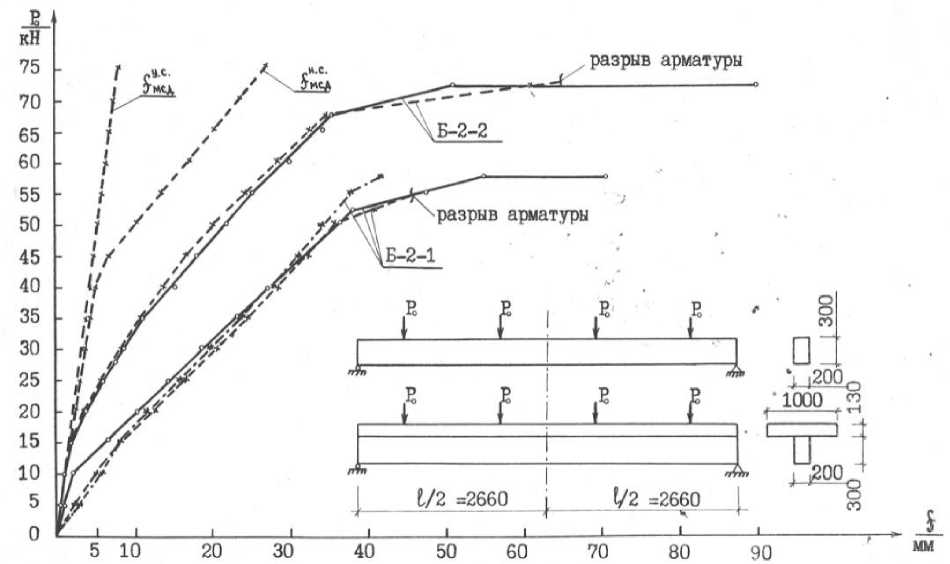

Основными результатами экспериментальных исследований являются полученные количественные характеристики несущей способности, трещиностойкости комбинированных балок в целом и соединения прогона с плитой, деформативности образцов до и после появления трещин, представленные в виде зависимостей «нагрузка-деформация» и криволинейных осей опытных элементов. Для образцов, испытанных на действие горизонтальной сдвигающей нагрузки, на ступенях нагружения, соответствуюших (0,38‒0,42) разрушающей нагрузки, характерна упругая работа связей. Сдвиговая деформации ребер ( Δ ) увеличивается прямо пропорционально приложенной нагрузке (S). Дальнейшее увеличение нагрузки вызывает локальную просадку бетона под анкерами и линейная зависимость нарушается (Рисунок 2).

Рисунок 2. Смещения плит относительно балок

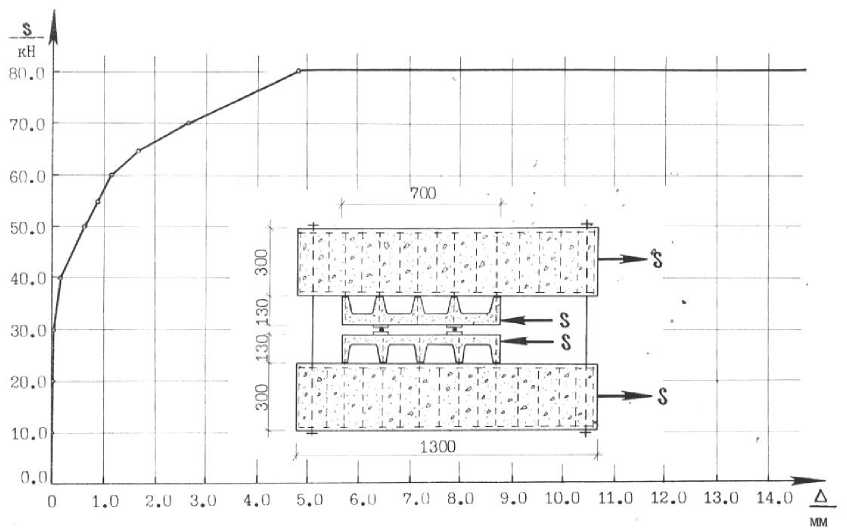

Кроме того, удаленные от торца нагружения гофры оказываются полностью сжатыми с ростом нагрузки. Образец испытывался по общей методике, описанной выше, с его разрушением. При изгибающем моменте М = 26,75 кН∙м в середине пролета появились нормальные к продольной оси трещины шириной 0,025‒0,05 мм. При нагрузке, соответствующей 0,35‒0,45 разрушающей, ширина раскрытия этих трещин достигала 0,075‒0,1 мм. На этом же этапе нагружения от опор к месту приложения опорных нагрузок развивались наклонные трещины. При этом смещение прогона в середине пролета составило 16,8 мм. Разрушение образца произошло в середине пролета между нагрузками с раздавливанием бетона сжатой зоны. Перед разрушением (М = 147,0 кН∙м) ширина раскрытия нормальных трещин под нагрузкой (справа от ожидаемой) достигала 0,7‒1,2 мм, что свидетельствует о возникновении ярко выраженных пластических деформаций в растянутой арматуре. Максимальный прогиб балки составил 71,4 мм, т.е. 1/75 пролета. Эпюра криволинейной оси и график прогиба показаны на Рисунке 3.

Рисунок 3. Эпюра искривленной оси экспериментального образца.

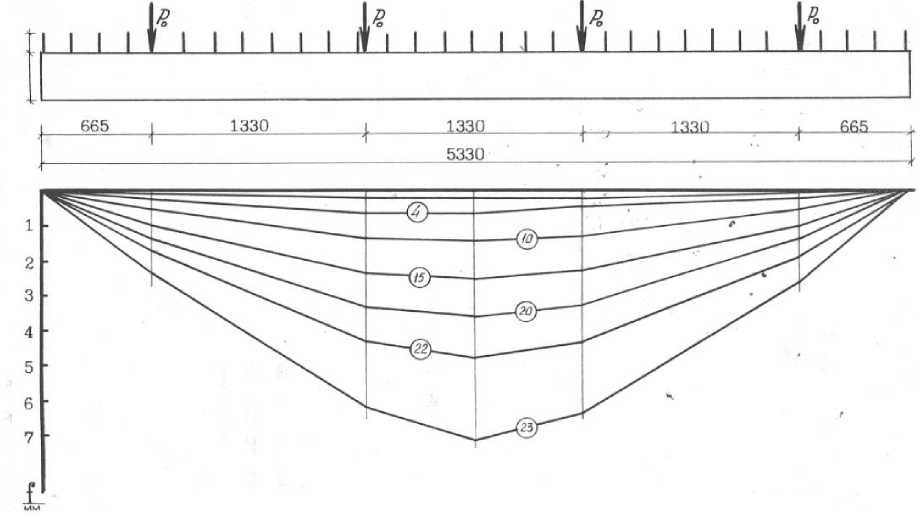

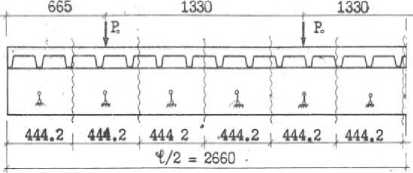

Комбинированные балки с плитой испытывались по той же схеме, что и отдельный прогон. При изгибающем моменте в середине пролета, равном М = 53,5 кН∙м образовались первые трещины. График прогибов и эпюра кривых осей испытуемых образцов показаны на

Рисунке 4.

Рисунок 4. Прогибы балки в середине пролета

Линии зависимости «f-M» имеют характерные изломы, соответствующие на образованию трещин, нормальных к продольной оси, на начальном этапе нагружения и перед разрушением: для раздельного прогона — начало разрушения бетона в сжатой зоне; а для комбинированных балок — исчерпание сопротивления сдвигу ребер. Как видно из графика на Рисунке 4, момент трещинообразования комбинированных балок в 2 раза больше, чем у образца прогона без плиты. Прогиб отдельного прогона в середине пролета перед разрушением (М = 140 кН∙м) в 1,66 раза больше прогиба комбинированных балок.

Комбинированную балку перекрытия (Рисунок 5), состоящую из обычного сборного железобетонного прогона и полки — монолитной плиты по стальному профилированному настилу, можно рассматривать как двумерную плоскую задачу железобетона. Данная расчетная модель предполагает, применительно к Т-образному сечению балки свесы не будут прогибаться в поперечном направлении, а вся полка на всю ширину включается в работу в продольном направлении. Конечно, расчетная модель для комбинированной балки такой конструкции может быть более сложной, трехмерной, предполагающей изгиб полки в поперечном направлении и неравномерную ее работу по ширине. Такая расчетная модель потребует объединения плоской задачи (для ребра-прогона) и задачи изгиба (для плиты).

Рисунок 5. Расчетная модель комбинированной балки. а) — схема разбивки конструкции; б) — элементы и связи метода сосредоточенных деформаций: 1 — фиктивные швы; 2 — реальные швы

Среди различных методов расчета плосконапряженных железобетонных конструкций наибольшей универсальностью и полнотой обладает метод конечных элементов (МКЭ) [1]. Однако метод сосредоточенных деформаций (МСД) имеет перед ним некоторые преимущества [2‒10]: во-первых, размеры элементов МСД можно принять существенно большими, чем в МКЭ, при обеспечении той же точности расчета. Это объясняется тем, что в МСД в отличие от МКЭ, допускается переменное поле перемещений, деформаций, напряжений и модулей деформации; во-вторых, при одинаковой степени дискретизации число неизвестных в МСД заметно меньше, чем в МКЭ (для узлов с тремя степенями свободы). Теоретическое исследование комбинированных балок основано на МСД, разработанной в [9].

Расчетная модель комбинированной балки представлена на Рисунке 5.

Результаты и обсуждения

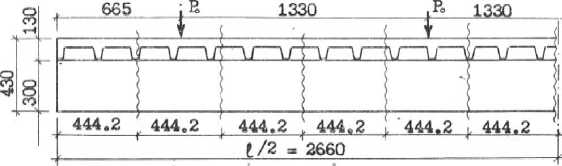

Деформативность контакта «плита - прогон» через вертикальные ребра плиты и гибкие стержневые анкеры будет определяющей в направлении сдвига между плитой и прогоном; в то же время жесткость такого соединения в направлении от плиты к прогону очень велика. В принятой расчетной схеме внутренние усилия между прогоном и плитой отнесены только к одной плоскости сосредоточенных деформаций — к верхнему краю прогона (Рисунок 6).

Рисунок 6. Расчетная схема комбинированной балки: а) — схема разбивки; б) — схема внутренних усилий

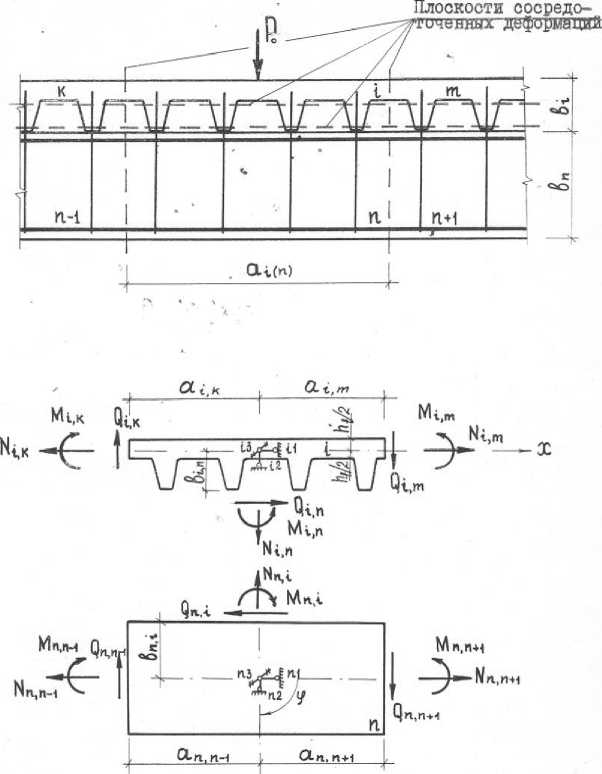

Каждый жесткий i-й элемент МСД имеет треи степени свободы — он может перемещаться поступательно на величину U i и V i в направлении осей X и У и поворачиваться на угол φ i в плоскости составной балки . Расчет по МСД ориентирован первую очередь на использование вычислительной техники. В расчет включены полные диаграммы «σ-ɛ» для бетона и арматуры, полученные в условиях одноосного сжатия и растяжения эталонных образцов, а также диаграммы деформирования реальных связей при сдвиге «S-∆». Условия равновесия системы выражается матричным уравнением вида:

[R]∙{ω} = {Р}

где: R — матрица внешней жесткости системы; ω — вектор перемещений; Р — вектор внешних сил.

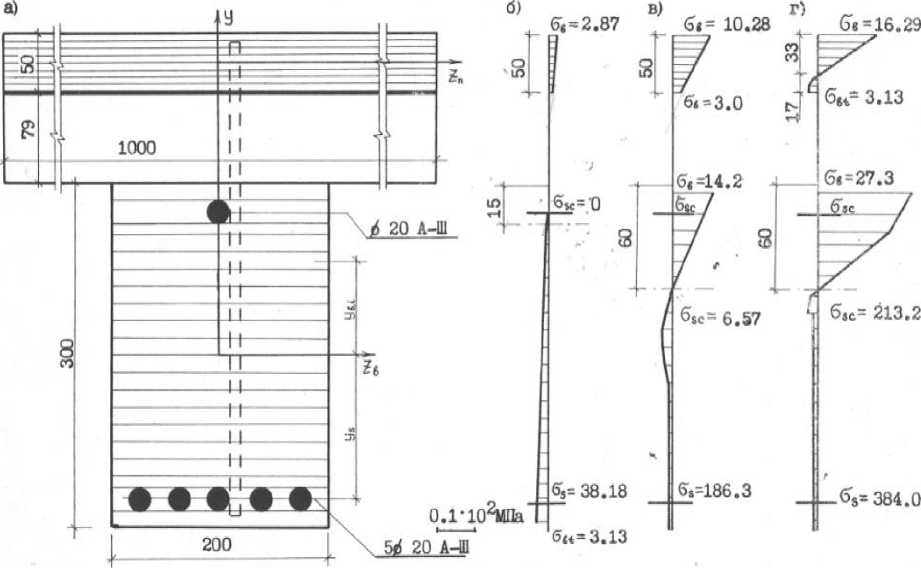

Глобальную нумерацию элементов МСД и связей метода перемещений целесообразно проводить для всей системы в коротком направлении (в данном случае сверху–вниз-направо), при этом ширина ленты матрицы внешней жесткости [R] будет сравнительно узкой. Как показано на Рисунке 5, при такой нумерации число элементов расчетной конструкции в коротком направлении составит m = 2, а ширина ленты составит L=3×2+2=8. Зависимость между внутренними усилиями по плоскостям сосредоточенных деформаций и соответствующими деформациями выражается как

{F} = [C]∙{λ}

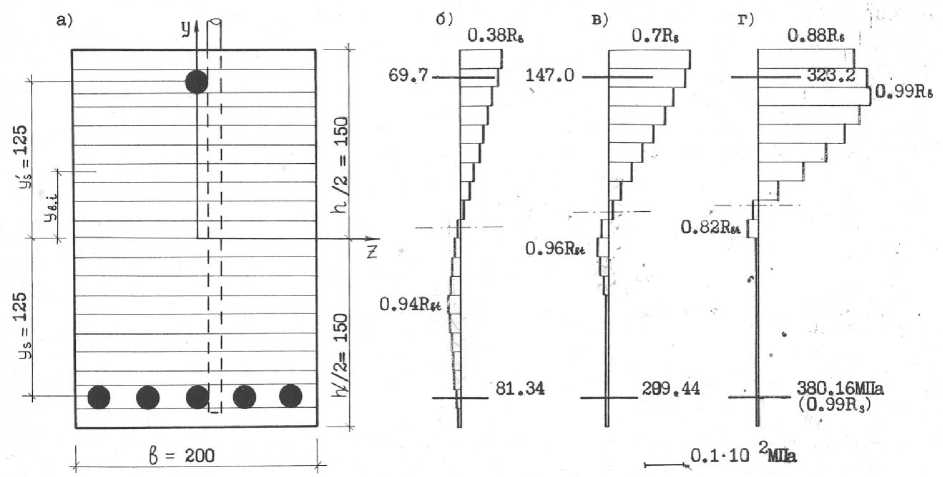

где: F — вектор внутренних усилий; С — матрица внутренней жесткости сечений; λ — вектор сосредоточенных деформаций (взаимных перемещений и поворотов элементов МСД). Для всех сечений элементов МСД по плоскостям сосредоточенных деформаций принимается гипотеза плоских сечений. В качестве результатов счета находятся перемещения, взаимные смещения и внутренние усилий элементов несущей системы при обеспечении прочности по нормальным сечениям, при необходимости в расчете могут быть заложены условия прочности то наклонным сечениям. Расчет проверяет несущую способность принятых сечений при заданных внешних силах или находит значения последних, при которых произойдет разрушение конструкции. На основе предложенной методики и алгоритмов получены расчета экспериментальных конструкций с использованием разработанных программ. Расчет прогона проводился раздельно использованием программы «Железобетонный стержень» [9], а комбинированных балок — с использованием разработанных программ «СВЯЗЬ». Заданное приращение внешних нагрузок соответствовало ступеням нагружения опытных образцов. В результате расчета железобетонного прогона (без плиты) получены перемещения (ui, υi и φi), внутренние усилия (Ni, Qi и Mi) для каждого элемента МСД и деформации элементарных полос, на которые разбито сечение по высоте. Как показал расчет, при заданной точности β = 0,001 процесс сходится за 20‒30 итераций. На Рисунке 7 показано напряженно-деформированное состояние вертикального сечения в зоне действия максимального изгибающего момента при нагрузках 0,3∙Рр; 0,6∙Рр и 0,99∙Рр.

Рисунок 7. Напряженно-деформированное состояние прогона. а) дискретное изображение поперечного сечения; б), в), г) изменение напряжений в бетоне и арматуре по высоте сечения при нагрузках 0,3·Рр; 0,6·Рр и 0,99·Рр

Критерием остановки расчета по предельному состоянию конструкции являлась предельная деформация растянутой арматуры. На следующем этапе нагружения, если расчетная деформация растяжения ɛs превысит свое экспериментальное значение ɛsu, определенное при испытании контрольных образцов, то вычислительная техника останавливает расчет и выдает сообщение о разрыве арматуры (Рисунок 8).

Рисунок 8. Прогибы опытных образцов. —о— - опытные данные; —×—×— - расчетные данные по МСД; -·-×-·- - расчетные данные по СНиП [16]; ƒу.смсд – прогибы, при упругой работе элементов и связей между ними; ƒн.смсд– то же, с учетом неупругой работы связей

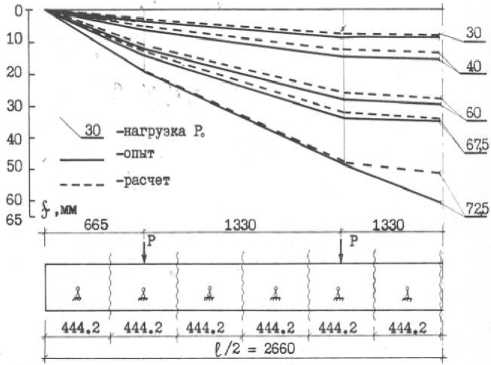

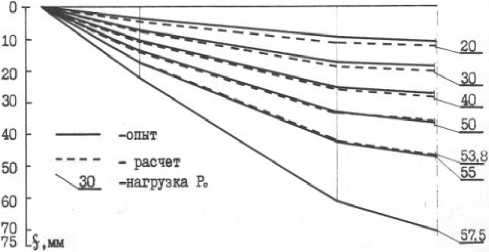

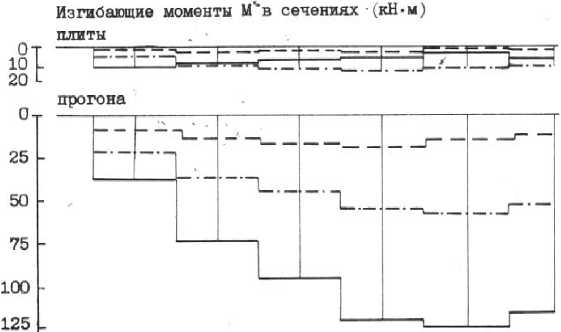

Как видно из графика, данные опыта и расчета хорошо согласуются между собой, их расхождения составляют 1,0%‒16,0%. Эпюры прогибов отдельного прогона и комбинированной балки показаны на Рисунке 9.

Согласно принятой дискретизации сечения, для каждой элементарной бетонной полосы и арматурных стержней запечатлены относительные деформации ɛs (ɛb) и нормальные напряжения σs (σb) для всех уровней нагружения. На Рисунке 10 показаны эпюры напряжений для нагрузок, соответствующих 0,3; 0,6 и 0,99 разрушающей нагрузки. Как видно из Рисунка, при нагрузке 0,3∙Рр практически все сечение прогона работает на растяжение, а вся полка сжата, что характерно для сталежелезобетонных конструкций. При этом напряжения в растянутом бетоне достигают предельных значений. На этой стадии нагружения обеспечивается совместность верхнего и нижнего поясов по всему пролету конструкции.

После исчерпания несущей способности сдвиговых связей полка и прогон начинают работать независимо друг от друга. На этом этапе всю нагрузку воспринимает прогон. При нагрузке, близкой к разрушающей (0,99∙Рр), напряжение в растянутой арматуре достигло 384,0 МПа (0,99∙Rs), в сжатой арматуре — σst = 213,2 МПа (0,55∙Rs), а в бетоне сжатой зоны — σb = 27,3 МПа, что составляет 83,0 % от сопротивления бетона сжатию (Рисунок 9).

Рисунок 9. Эпюра прогибов

Рисунок 10. Напряженно-деформированное состояние комбинированной балки: а) — дискретное изображение поперечного сечения; б), в), г) — изменение напряжений в бетоне и арматуре по высоте сечения при нагрузках 0,3·Рр; 0,6·Рр и 0,99·Рр

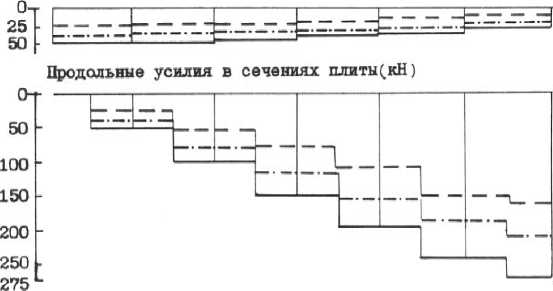

На Рисунке 11 показаны изгибающие моменты М (кН∙м), поперечные силы Q (кН) в реальном шве (ребрах) и продольные силы N (кН) в вертикальных сечениях плиты для трех уровней загружения: 0,3∙Р р ; 0,6∙Р р и 0,99∙Р р .

Усилия сдвига в реальном шве (ребрах) (кН)

Рисунок 11. Усилия в сечениях балки под нагрузками

0,3·Рр; -.-.-.- 0,6·Рр и

0,99·Рр

Выводы

-

1. Использование экспериментальных диаграмм деформирования материалов и податливых соединений при расчетах комбинированных балок позволяет наиболее точно описать реальную работу таких конструкций.

-

2. Расчет комбинированных балок сборно-монолитных железобетонных перекрытий с использованием стального профилированного листа на стадии нелинейной работы материалов составляющих элементов и связей между ними может быть выполнен по разработанной программе. Результаты расчетных и экспериментальных исследований хорошо согласуются между собой.

-

3. Применение сборно-монолитного перекрытия предлагаемой конструкции вместо традиционного с применением стальных балок обеспечивает снижение расхода металла на 22,88%, общей трудоемкости на 16,83%, трудоемкости на строительной площадке на 22,25%. Экономический эффект на 1 м2 площади перекрытия составляет 1,58 руб., что выражается в снижении себестоимости зданий на 11,09%.