Расчет различных показателей состояния бассейна малой реки (на примере реки Степной Зай)

Автор: Минуллина А.А., Мустакимова И.В., Мавляутдинова Г.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье описан методический подход к оценке состояния бассейна малой реки. Предложен алгоритм расчета интегральных показателей, характеризующих состояние водосбора.

Бассейн малой реки, устойчивость системы, оценка гидроэкологического состояния, антропогенное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148199118

IDR: 148199118 | УДК: 504.06.

Текст научной статьи Расчет различных показателей состояния бассейна малой реки (на примере реки Степной Зай)

Материалы и методы исследования. Перед нами стояла задача не просто определить антропогенное влияние на водосбор той или иной реки. Экологическая ситуация в целом – понятие более широкое, включающее характеристику множества биотических и абиотических компонентов в их целостном, системном представлении. Антропогенное воздействие в этом контексте – лишь часть факторов, отражающих динамику этой системы. Само определение термина «воздействие» предполагает наличие определенного противодействия, отражающего стремление системы вернуться в исходное состояние, характеризующего устойчивость этой системы. В первом приближении именно это динамичное равновесие между «воздействием» и «устойчивостью» определяет функционирование и развитие всей системы. Соответственно реальное состояние системы можно оценить только с учетом характеристики обоих факторов: интенсивности воздействия и потенциала устойчивости.

Предлагаемый нами подход напоминает эхолокацию. В нашем случае состояние социально-экономических показателей, характеристику эколого-экономической инфраструктуры конкретной территории можно рассматривать как «отклик», отражение динамичного равновесия между воздействием на систему и её устойчивостью. Образно говоря, лучом локатора в данном случае выступает интенсивность антропогенного воздействия (объемы вносимых удобрений, химикатов, и т.д.), а его отражением являются показатели социально-экономического развития, формирующие временной «отклик», степень развитости эколого-экономической инфраструктуры.

Принято считать, что некогда условно обозначенные на территории границы административных районов не отражают географическую и биогеохимическую неоднородность территории. Экологические процессы и явления распространяются в пространстве независимо от положения этих границ. На первый взгляд такое мнение трудно оспорить. Однако, если учитывать тот факт, что часто именно административным фактором определяется уровень социальноэкономического развития района, а неравномерности этих уровней могут сохраняться в течении многих лет, усиливаясь по мере увеличения разницы в интенсивности развития районов, то это неизбежно перераспределяет потоки вещества и энергии в системе, что находит отражение и в экологической ситуации бассейна в пределах разных районов. Безусловно, что четких линейных границ в различии экологической ситуации между районами не существует, но если рассмотреть ситуацию в масштабе региона, то неоднородности, привязанные к его отдельным участкам вполне различимы и закономерны. Именно эти неоднородности и выявляет предлагаемый нами метод эколого-экономической локации. Его объектом является интегральная оценка эколого-экономической инфраструктуры, представленная в виде коэффициента устойчивости, а инструментом («лучом») – определенный (пороговый) уровень воздействия, приложенный к конкретной устойчивости территории различных бассейнов.

Информация для проведения исследования может быть получена из следующих источников: отчетность организаций, входящих в систему государственного мониторинга; статистические отчеты надзорных органов и предприятий; данные лабораторных исследований, проводимых специализированными организациями ведомств различной подчиненности. Изначально показатели разных форм статистической отчетности системы государственного мониторинга подбирались таким образом, чтобы отражать этот временной отклик хозяйственных систем, однако со временем трансформировались таким образом, что потеряли связь с «лучом», их инициирующим, сохранив только один, экономический механизм локации — финансовый в виде размеров капитальных вложений. Практически все виды хозяйственной деятельности на территории водосбора находят отражение в государственной статистической отчетности, которая собирается в разрезе административных районов на протяжении длительного периода. Более того, источников информации, аналогичных данным государственного мониторинга по социальным и экономическим отраслям, в настоящее время нет, не предвидится их появление и в обозримом будущем.

В процессе исследования были собраны данные за период 2003-2008 гг. В качестве про- граммных средств для статистического анализа использовался пакет STATISTICA 6.0. Для построения карт использовалась ГИС MapInfo Professional 9.0.

В качестве модельного объекта была выбрана река Степной Зай. Река Степной Зай – 16 левый приток р. Кама, одна из наиболее полноводных малых рек на территории Республики Татарстан (РТ), расположена в Восточном Зака-мье, юго-западной части республики. Длина реки 211,3 км. Площадь водосбора в устье 5020 км2 (7,4% территории республики). Речная сеть представлена 68 притоками первого порядка общей протяженностью 2109 км [1]. Бассейн реки расположен в промышленно развитых районах РТ: Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском, Альметьевском, Тукаевском, Заин-ском, Нижнекамском, Сармановском.

Для целей исследования в бассейне реки были выделены водосборы притоков первого порядка. Для характеристики каждого бассейна были отобраны ведущие переменные, обладающие наибольшей информативностью и характеризующие экологические, хозяйственные, природные и социальные аспекты. В систему оценки вошло более 80 показателей, отражающих состояние водных ресурсов, флоры и фауны, эрозия земель, распаханность, лесистость бассейна, количество образующихся отходов, внесение удобрений и пестицидов, и т.д. На основе проведенного факторного анализа с применением метода главных компонент все показатели были распределены на 4 фактора [2]. В каждый фактор вошли переменные, показавшие тесную взаимосвязь между собой. Для бассейна реки на основе выделенных факторов было рассчитано 4 индекса. Для характеристики устойчивости системы рассчитан индекс устойчивости (IU). Для оценки воздействия на водосборный бассейн – индекс воздействия (I v ). Кроме того, индекс оценки интенсивности водопотребления (I VOD ) и индекс продуктивности системы (I P ).

Показатели в каждом блоке были приведены к их максимальному значению, т.е. выражены в долях единицы, затем эти приведенные показатели суммировались по каждому району и их сумма снова приводилась к единице по максимальному значению. Целью подобных преобразований является масштабирование разноразмерных данных в единую шкалу, что позволяет в дальнейшем не только сравнивать показатели друг с другом, но и рассчитать их удельный (ранжированный) вес по различным районам исследования. Для удобства полученные характеристики были переведены в единый масштаб с помощью формулы:

I =

I факт

I min

I max

I min

;

где Iфакт, Imax, Imin – фактические, максимальные и минимальные значения полученных индексов.

Когда все индексы представлены в единой размерности, можно рассчитать потенциал. Так как относительные индексы устойчивости и воздействия приведены к 1, то отражением нашего условного «локатора» будут значения их разницы. При этом воздействие может полностью поглощаться устойчивостью системы – это положительный, стремящийся к 1 и нулевой результат, либо отражаться, «высвечивая» проблемный участок – отрицательный результат:

Pt = Iu - Iv;

где P t – потенциал системы, I u – масштабированный индекс устойчивости, I v – масштабированный индекс воздействия. Это обобщенная характеристика резерва гидроэкологической системы, выраженная в долях единицы («преэффект»). Эффективность системы:

E = Pt+Ip;

где E – суммарная эффективность системы, P t – потенциал системы, I p – масштабированный индекс продуктивности.

В итоге рассчитывается индекс состояния, являющийся разницей между индексами эффективности и интенсивности водопотребления, отражающий текущее состояние системы, с забора и сброса вод в бассейне и выраженный в долях единицы («пост-эффект»):

5 = E

^^^^™

I vod ;

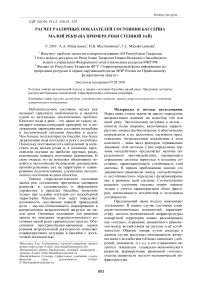

Рис. 1. Устойчивость системы

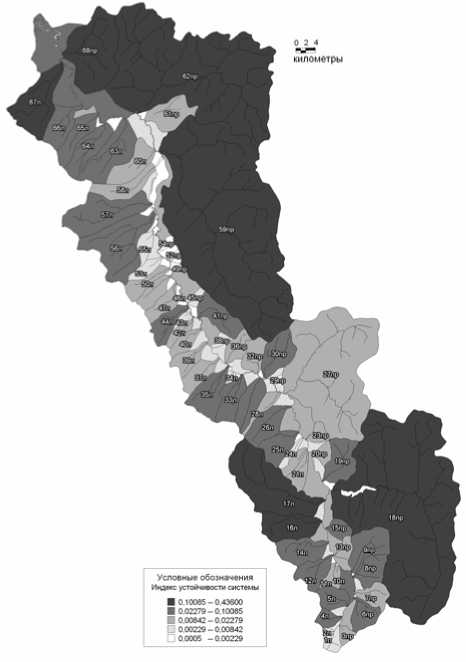

Рис. 2. Уровень воздействия

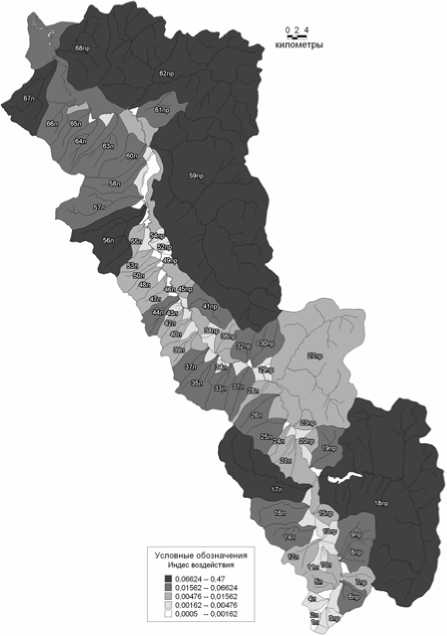

Индекс водопотребления выведен здесь в качестве самостоятельного фактора не случайно. Он является основным оценочным критерием, «взвешивающим» систему, на предмет оценки нагрузки на водосборный бассейн. Интегральные индексы, рассчитанные для бассейнов притоков первого порядка р.Степной Зай, представлены в виде карт. Неотъемлемой частью процесса создания картографических изображений является разработка и построение шкал [3]. Интервалы, характеризующие диапазоны изменчивости индексов были рассчитаны методом квартилей. Устойчивость системы бассейна отображена на рис. 1. Распределение воздействия в бассейне реки показано на рис. 2. Интегральное состояние бассейна р.Степной Зай представлено на рис. 3.

Наиболее крупными притоки первого порядка р.Степной Зай являются 59 пр.пр.р.Лесной Зай (60,8 км) и 62 пр.пр.р.Зыча (40,2 км) [4]. Согласно приведенным картам следует, что бассейн 62 пр.пр.р.Степной Зай наиболее устойчив. Современный уровень воздействия позволяет системе находиться в динамическом равновесии. Показатели продуктивности системы, суммарной эффективности и итоговый индекс состояния системы так же позволяют считать систему данного бассейна стабильной. В бассейне 59 пр.пр.р.Степной Зай уровень воздействия достиг порогового значения, бассейн является одним из критических по интенсивности водо-потребления. Резерв системы исчерпан. Распределение воздействия в бассейне достаточно высоки, однако общее состояние системы крайне напряженное.

Рис. 3. Карта интегрального состояния бассейна реки Степной Зай

Выводы: сделан предварительный анализ гидроэкологической оценки состояния бассейна малой реки с привлечением максимального количества данных, собираемых организациями в системе государственного мониторинга. При кажущейся простоте подхода возникает немало преград: это разнородность информации, ее приуроченность к различным административным уровням и применение для целей разного рода. Все вышеперечисленное отражает сложность организации и проведения системного анализа.

Список литературы Расчет различных показателей состояния бассейна малой реки (на примере реки Степной Зай)

- Четанова, Н.А. Длины малых рек Республики Татарстан: Справочник. -Казань: ЗАО «Новое Знание», 2003. -320 с.

- Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. Дж.-О. Ким и др.; [под ред. И.С. Енюкова]. -М.: Финансы и статистика, 1989. -215 с.

- Проектирование систем знаков тематических карт/А.А. Лютый [и др.]. -М.: ИГ АН СССР, 1987. -239 с.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстан за 2008 год. Издание официальное. -Казань: Типография ООО «Глаголь», 2009. -150 с.