Расчет температурно-силовых характеристик в зоне абразивной обработки резиновых покрытий

Автор: Сиротенко Л.Д., Ханов А.М., Трофимов Е.О., Шингель Л.П.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Современные технологии в промышленности, строительстве и на транспорте

Статья в выпуске: 4-4 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Предложенный метод расчета позволяет определить температуру в зоне абразивной обработки резинового теплозащитного покрытия и может использоваться для разработки практических рекомендаций по оптимизации технологических параметров.

Абразивная обработка, температура, теплопроводность, зона контакта, теплообмен

Короткий адрес: https://sciup.org/148200244

IDR: 148200244 | УДК: 621.454.3:628

Текст научной статьи Расчет температурно-силовых характеристик в зоне абразивной обработки резиновых покрытий

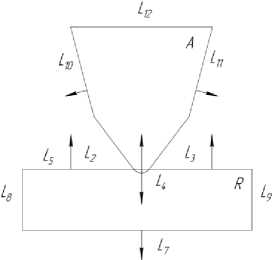

этом линии L 2 и L 3 соединены частью окружности L 4 с радиусом, равным радиусу скругления режущей кромки на абразивном зерне. Область R представляет собой фрагмент резинового покрытия, находящийся в области контакта с абразивным зерном.

Рис. 1. Расчетная схема для определения распределения температуры в зоне абразивной обработки

Предполагается, что в процессе вращательного движения абразивного круга при механической обработке покрытия в зоне контакта происходит циклическое возникновение теплового потока, продолжительность действия которого определяется временем контакта зерна с резиновым покрытием t r , после чего зерно выходит из зоны контакта и находится вне зоны воздействия теплового потока до момента окончания i -го цикла t ц i перед очередным контактом зерна и покрытия. Уравнение нестационарной теплопроводности для абразивного зерна и резинового покрытия имеют вид:

5 2 T ( x , у , t ) 5 2 T ( x , у , t ) _ 5 T ( x , у , t )

5x2 бу2 'Р' 5 t t > 0; (x, у )е A;

5 2 T 2 ( x , у , t ) 5 2 T 2 ( x , у , t ) 5 T 2 ( x , у , t )

5 x 2 5 у 2 2 Р 2 5 1 ’

t > 0; (x, y )g R, где T1, Т2 – температура (здесь и далее индекс «1» означает принадлежность к абразивному зерну, индекс «2» к резиновому покрытию), с1, с2 – теплоемкость, с1=930 Дж/(кг·К), с2=1900 Дж/(кг·К); ρ1, ρ2 – плотность, ρ1=3,9·103 кг/м3, ρ2=1,2·103 кг/м3.

Задача определения температурного поля в зоне контакта при абразивной обработке решалась в двумерной постановке, при этом было принято, что размеры областей A, R в направлении z равны единице. Граничные условия, отражающие выделение теплового потока q на линии контакта абразивного зерна с покрытием вследствие трения, имеют вид:

K 1

д T 1 ( x , y , t )

-------l

a T 1 ( x , y , t ) a ,; l’j

+ h 1 [ T 1 ( x , y , t ) - T c ] = 0;

t > 0; ( x , y ) g L 2 , L 3 , L 0 ,L n, L 12 ;

Гд T ( x , y , t ) , d T ( x , y , t ) , 1 , г / \ i

K 2 d x I xLj + I , lyLj + h 2 [ T 2 ( x , y , t ) - Tc ] = 0;

t > 0; ( x , y ) g L 5, L 6;

Гд T(x , y , t) д T(x , y , t) 1

K 2 [ 2 ( Эх ) • l xL 7 + 2 ( dy ) • l ,L 7 J + h 3 [ T 2 ( x ’ У ’ t ) - T c 1 = 0 ;

t > 0; ( x , y ) g L 7;

K 1

K 2

K 1

K 2

d T ( x , y , t )

дx д T2 ( x, у , t ) дx

" lx 1 +

• l x 2 +

a T ( x , y , t )

л • l y 1

дy a T2 (x, y, t)

д • ly 1

a y

+ q = 0;

+ q = 0;

t щ < t < t ц + t r ( 1 < i < N ) ;

( x , y ) g L4;

д T 1 ( x , y , t ) a T 1 ( x , y , t )

^ x 1^

дxд д T2 (x, y, t) д T2 (x, y, t)

•+ x 2 дx

y 1

' y 2

= 0;

= 0;

t щ + t r < t < t цу + 1 ) ;

( x , y ) g L 4,

где l x 1 , l y 1 – направляющие косинусы нормалей к линии L 4 , направленные внутрь области А ; l x 2 , l y 2 – направляющие косинусы нормалей к линии L 4 , направленных внутрь области R ; t ц i – время начала i -го цикла контакта абразива с резиновым покрытием, t r – время контакта в каждом цикле ( t r = const).

Тепловой поток q , выделенный в результате трения зерна и покрытия на площадке единичной ширины, след которой представлен линией L 4 , характеризуется следующим выражением:

q = τ v (7)

где τ – максимальное значение контактных напряжений от сил трения на линии L 4 , определяемое из соответствующей контактной задачи теории упругости при заданном усилии прижатия абразивного круга, τ=1,77 МПа; v – окружная скорость абразивного круга, v =4,52 м/с. Время взаимодействия зерна с покрытием составляет t r =0,0083 сек; время одного оборота абразивного круга t ц = t ц i +1 – t ц i (1≤ i ≤ N )=0,125 сек. Условия теплообмена с окружающей средой на границе областей A и R :

где l xLj , l yLj – направляющие косинусы внешней нормали к линии L j , h 1 , h 2 , h 3 – коэффициенты теплоотдачи, h 1 = h 2 =130 Вт/(м∙К), h 3 =30 Вт/(м∙К).

При решении задачи принимается, что теплообмен на линиях L 8 , L 9 отсутствует.

д T2 (x, y, z) д T2 (x, y, z) _ дx xLj^ ду yLj;

t > 0; ( x , y ) g L , L

Начальная температура рассматриваемых областей составляет T 0 =200С:

Т 1 ( x , У ,0 ) = T 0 ( x , У )g a (12)

T 2 ( x , y ,0 ) = To ( x , y ) g R

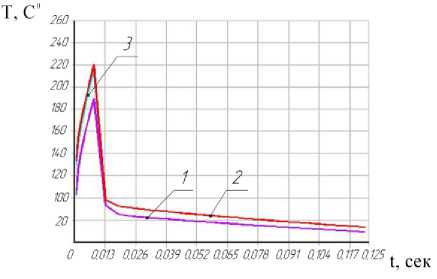

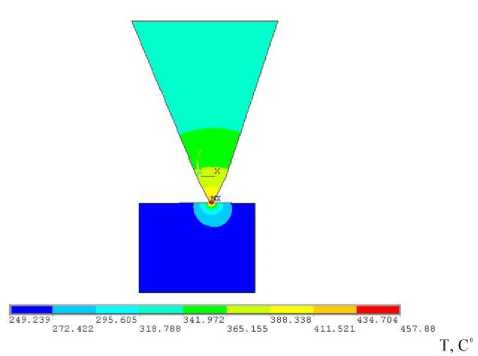

Задача, описываемая выражениями (1)(12), решалась методом конечных элементов с использованием программно-вычислительного комплекса ANSYS. Результатом вычислений является определение контактных напряжений τ от сил трения при взаимодействии абразивного зерна с покрытием при условии, что рабочая температура абразивного зерна не должна превышать 100-1200С. Результаты расчета температуры на границе зерна и покрытия при найденном значении τ в процессе абразивной обработки приведены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Зависимость температуры на границе зерна и покрытия от времени при абразивной обработке покрытия:

1 – график температуры зерна вблизи границы зерна и резины, 2 – график температуры на границе зерна и резины, 3 – график температуры резины вблизи границы зерна и резины

Рис. 3. Распределение температуры в зерне и поверхностном слое покрытия при t=5,47 сек

Вывод: полученные результаты позволяют оптимизировать режимы обработки при заданной скорости вращения абразивного круга посредством изменения усилия его прижатия к обрабатываемому покрытию.

Список литературы Расчет температурно-силовых характеристик в зоне абразивной обработки резиновых покрытий

- Резников, А.Н. Тепловые процессы в технологических системах. -М.: Машиностроение, 1990. 381 с.

- Трофимов, Е.О. Оценка тепловых процессов при абразивной обработке резин/Е.О. Трофимов, Л.П. Шингель//Вестник ПГТУ. Машиностроение, материаловедение. -Пермь, 2011. Т.13, № 1. С. 15-19.