Расчет тонких спектральных ДОЭ

Автор: Каганов Б.Л., Хонина С.Н.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 27, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14058648

IDR: 14058648

Текст статьи Расчет тонких спектральных ДОЭ

В данной работе рассматриваются фазовые дифракционные оптические элементы (ДОЭ), функционирующие при различных длинах волн освещающего пучка. Обычно ДОЭ изготавливаются для излучения определенной длины волны (высота микрорельефа строго связана с длиной волны излучения). Свет других длин волн, пройдя через ДОЭ, будет формировать искаженную картину. Необходимость использования монохроматического света ограничивает применение ДОЭ.

ДОЭ, функционирующие при различных длинах волн освещающего пучка, могли бы быть полезными во многих областях. Первоначально ДОЭ, рассчитанные на несколько длин волн, применялись для разделения цветов. Хорошо известный фильтр для разделения цветов впервые был предложен в [1]. Этот ДОЭ обладает глубиной рельефа много большей, чем 2π, и успешно разделяет различные цвета в дальней зоне дифракции по дифракционным порядкам –1, 0, 1. Также спектральные ДОЭ используются для распознавания закодированных по цветам изображений [2,3]. Таким образом, используя многоволновые ДОЭ, можно передавать больше информации или увеличить функциональную нагрузку в системах, где они используются.

В статье рассмотрен метод случайного поиска в применении к задаче расчета ДОЭ для формирования различных распределений интенсивности в дальней зоне.

Типы спектральных ДОЭ и методы их расчета

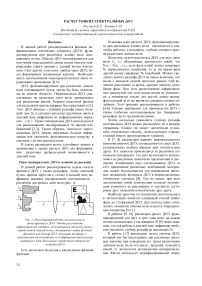

В данной работе рассматривается задача синтеза фазового ДОЭ с таким рельефом, чтобы световой пучок, пройдя через него, создал в дальней зоне дифракции заданное распределение интенсивности – различное для разных длин волн (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация работы многоволнового фокусирующего ДОЭ. Чтобы рассчитать дифракционную картину, получающуюся от пучка света с определенной длиной волны, достаточно знать фазовую функцию или рельеф ДОЭ - функцию толщины в зависимости от координат, и коэффициент преломления материала. Они однозначно определяют оптические свойства ДОЭ

Есть несколько подходов к нахождению фазовой функции.

Основная идея расчета ДОЭ, функционирующего при различных длинах волн, заключается в том, чтобы работать с рельефом, глубина которого кратна различным длинам волн.

Допустим, нужно рассчитать ДОЭ для двух длин волн λ 1 , λ 2 , обладающих кратностью такой, что N 1 λ 1 = N 2 λ 2 , т.е., если фаза одной волны совершает N 1 периодических колебаний, то за это время фаза другой волны совершает N2 колебаний. Можно увеличить высоту рельефа ДОЭ на такую величину, что волна с меньшей длиной проходит равное этой величине расстояние за время, кратное периоду колебания фазы. При этом расположение дифракционных масимумов для этой длины волны не изменяется, а изменяется только для другой длины волны, фаза которой за то же время не совершит полное колебание. Этот принцип рассматривается в работах [4-6]. Однако требования для производства ДОЭ с таким глубоким многоуровневым (не бинарным) рельефом часто трудновыполнимы.

Чтобы несколько уменьшить глубину рельефа спектральных ДОЭ можно рассмотреть их в режиме отражения. Однако это может значительно усложнить оптическую систему, использующую отражательный вместо пропускающего элемента.

В [7, 8] рассмотрен вариант широкополосного (многоволнового) ДОЭ, cоставленного из двух ДОЭ, установленных особым образом друг относительно друга. Эти элементы производятся из различных оптических материалов, что дает возможность использовать их различные показатели преломления и дисперсии. Комбинация двух состыкованных ДОЭ, за счет применения различных комбинаций материалов, может использоваться для исправления цветовых искажений, вносимых ДОЭ в широкополосных оптических системах [8]. Тем не менее, при всех достоинствах такой конструкции остается техническая сложность ее реализации, в частности, юстировка двух элементов относительно друг друга.

Наиболее простым по технологии изготовления и в эксплуатации является одинарный тонкий (набег фазы до 2 π ) фазовый ДОЭ. Для синтеза таких оптических элементов обычно используются итерационные алгоритмы [9-13].

В работах [9, 10] рассмотрен расчет ДОЭ, функционирующий для двух и трех длин волн, на основе метода оптимального угла поворота. В [9] также показано, что для работы в дальней зоне дифракции требуется увеличить глубину рельефа до нескольких 2π.

В работе [12] рассмотрен метод синтеза ДОЭ, который мог бы воссоздавать три различные световые картины при освещении его тремя различными длинами волн. Если эти цвета - красный, зеленый и синий, то достигается полноцветное воспроизведение. Метод использует модифицированный итера- ционный алгоритм пинг-понга и метод оптимального угла поворота. Различные световые картины для каждого из трех цветов формируются в зоне дифракции Френеля.

Как правило, известные методы расчета спектральных ДОЭ требуют вычисления интегралов Кирхгофа (Френеля или Фурье) на каждой итерации. В то время, как для метода случайного поиска, использованного далее в статье, оценка критерия состоит в простом пересчете нескольких слагаемых. Данный факт, а также возможность рассчитывать «тонкие» многоволновые ДОЭ является обоснованием выбора метода.

Алгоритм прямого перебора

В данном алгоритме решается прямая задача дифракции. Для заданного рельефа рассчитывается световая картина, затем она оценивается по определенным критериям, и, в зависимости от близости получившейся картины к желаемой, изменяется рельеф ДОЭ. Алгоритм является итеративным, т.к. для достижения необходимой точности, как правило, нужно выполнить корректировку рельефа много раз.

Так как предполагается, что рассчитанный ДОЭ будет использоваться в дополнение к сферической линзе, то в алгоритме используется преобразовании Фурье. В [13] был рассмотрен одномерный алгоритм для реализации этого метода.

Пусть на ДОЭ падает плоская световая волна с единичной амплитудой.

Интенсивности световых пятен на экране можно получить с помощью преобразования Фурье:

1Λ cm =Λ0∫exp[iΦ(x')]exp(-i2πmx'/Λ)dx', (1)

где Ф – фазовая функция, Λ – апертура, т.е. длина ДОЭ, c m – комплексная амплитуда m -го максимума на экране, интенсивность которого I m =|c m |2.

Введем функцию gm(xk,xk-1)=exp(-iπm(xk+xk-1))×

( xk - xk - 1)sinc( m ( xk - xk - 1))

На первой итерации рельеф ДОЭ выбирается случайным образом. Затем он постепенно меняется, участок за участком. Каждое изменение оценивается с той точки зрения, приблизило ли оно получаемую картину к требуемой, и если нет, то отменяется. Оценка качества рельефа производится по критериям, которые описываются ниже.

Описанный алгоритм хорош тем, что не надо при каждом изменении рельефа ДОЭ полностью пересчитывать интенсивности максимумов дифракционной картины с m '. Они могут быть найдены из имеющихся значений интенсивностей по формуле, полученной из (1). Это позволяет избежать вычислительных затрат.

При изменении задержки фазы на q-м пикселе c φq на φq' новое значение интенсивности можно вычислить по формуле:

cm ' = cm + [exp( i φq') - exp( i φq)] g ( xq , xq - 1) . (3)

Новое значение фазы выбирается случайным образом из дискретного множества возможных значений.

При изменении правой границы q-го пикселя c хq на xq' новое значение интенсивности можно вычислить по формуле:

cm ' = cm + [ gm ( x q', x q-1) -

- gm ( x q, x q-1)]exp( i φq) + ] + (4)

+ [ gm ( x q + 1, x q') - gm ( x q + 1, x q)] exp( i φq + 1).

Новое значение положения границы выбирается случайным образом из интервала (0;1), так, чтобы расстояние между границами не превысило заданной величины ∆xmin. В том случае, если выбранное число из интервала ближе к одной из границ, чем ∆x min , т.е. ширина данного пикселя меньше ∆x min , то его правая граница сдвигается так, что ширина пикселя становится нулевой, т.е фактически этот пиксель не рассматривается при расчете ДОЭ. Таким образом, можно менять не только границы пикселей, но и их количество в рельефе. Чтобы его увеличить, выбирается один из пикселей с нулевой шириной, и его ширина увеличивается.

Чтобы решить задачу нахождения рельефа ДОЭ для светового пучка с несколькими длинами волн, применяется следующий метод. Выбирается длина волны расчета λ D –длина волны, относительно которой рассчитывается рельеф ДОЭ ФD. Фазовую функцию ДОЭ для длин волн λ в освещающем пучке в зависимости от длины волны расчета и коэффициента преломления, можно найти по формуле:

Φ (λ) =

λ D n (λ) - 1

Φ

λ n (λ D ) - 1 D

Затем Ф(λ) подставляется в преобразование Фурье, а найденные интенсивности используются для оценки рельефа с помощью меры. В работе использовалась мера следующего вида:

L µ = ∑ wp p = 1

∑ ( I mp - I mp 0 ) 2 m ∈ Mp

p

∑ m

m ∈ Mp

Здесь I m p - отсчеты, составляющие текущую p 0

картину, а I m p – требуемую для р -й длины волны, w p - вес (важность) различных длин волн в картине.

Степень пригодности текущего решения оценивается по двум критериям - эффективности η и среднеквадратичному отклонению σ:

η p = ∑ Im , (7)

m ∈ Mp

σ p = ∑ ( Im p - Im p 0)2. (8)

m ∈ Mp

Итерационный процесс продолжается, пока значение меры не достигнет достаточно малого, заранее принятого значения. Однако нельзя предсказать, будет ли алгоритм для конкретной задачи сходиться к приемлемому решению (удовлетворяющему заданным требованиям по эффективности и отклонению). Таким образом для алгоритма существует проблема сходимости.

3. Алгоритм расчета двумерного ДОЭ.

В данном разделе рассмотрено двумерное обобщение описанного выше алгоритма. В данном случае этап изменения размеров пиксела случайным образом более сложен. Он включает случайный выбор набора изменяемых координат из трех возможных: только первая координата, только вторая или обе. Затем координатам из набора присваиваются новые случайные значения, и интенсивность пересчитывается по приведенным ниже формулам.

Комплексная амплитуда максимума ( m, n ) определяется по формуле:

1 Λ 2 Λ 1

cmn = exp( i φ ( x , y ))

mn Λ 1 Λ 200

× exp( - 2 π imx / Λ 1) exp( - 2 π iny / Λ 2) dxdy .

Далее приведены выражения, используемые при изменении фазового рельефа. При изменении задержки фазы на q-м пикселе c φq,p на φq,p' новое значение интенсивности опреляется следующим образом:

'

cmn = cmn - exp( i φ q , p ) gm ( xq , xq - 1) gn ( yp , yp - 1)

+ exp( i φ q ' , p ) gm ( xq , xq - 1) gn ( yp , yp - 1) = = c mn + g m ( x q , x q - 1 ) g n ( y p , y p - 1 ) × × (exp( i φ q ' , p ) - exp( i φ q , p ))

При изменении правой границы q-го пикселя по 1-й координате c хq на xq' новое значение интенсивности вычисляются по формуле:

'M cmn =cmn -∑ exp(iφq,l )gm (xq , xq-1) × l=1

× gn ( yl , yl - 1) -

M

- ∑ exp( i φ q + 1, l ) gm ( xq + 1, xq ) gn ( yl , yl - 1) + l = 1

M

∑exp(iφq,l)gm(xq' ,xq-1)gn(yl,yl-1)+ l=1 (11)

M '

+∑exp(iφq+1,l)gm(xq+1, xq' )gn(yl,yl-1)= l=1

M '

∑ gn(yl, yl-1)(exp(iφq,l)(gm(xq' ,xq-1)- l=1

gm ( xq , xq - 1)) + exp( i φ q + 1, l )( gm ( xq + 1, xq ' )

- gm ( xq + 1, xq )))

Аналогичная формула применяется при изменении правой границы какого-либо пикселя по второй координате.

Описанный алгоритм был программно реализован и протестирован на различных примерах, которые приведены в следующем разделе.

Результаты расчета многоволновых тонких ДОЭ.

Были проведены расчеты одномерных и двумерных двух- и трех-волновых ДОЭ. Результаты расчетов и моделирования можно видеть на приведнных рисунках, где показан вид фазы, заданные и полученные картины дифракции для соответсвующих длин волн лазерного излучения. Также приведены оценки качества рассчитанных ДОЭ - эффективность и среднеквадратичное отклонение.

На рис. 2 приведены результаты расчета для одномерного двух-волнового ДОЭ с задействованными порядками дифракции с - 7 по 7. Для наглядности заданные и полученные картины дифракции приведены в виде полутоновых картин и в виде диаграммы. На рис. 3 - 6 приведены примеры расчета двумерных ДОЭ.

Как видно из приведенных результатов требуется провести довольно большое количество итераций (от нескольких до десятков тысяч), чтобы получить приемлемые (<10%) значения среднеквадратичного отклонения получаемых картин дифракции от заданных. Хотя для более сложных случаев (трехволновой ДОЭ) ошибка для одной из длин волн может быть слишком большой, и картина становится «не узнаваемой». Значения эффективности также зависят от сложности ДОЭ.

Заключение.

Достоинством рассмотренного алгоритма является возможность расчета многоволнового ДОЭ для произвольного набора длин волн и произвольной дифракционной картины, без таких ограничений, как кратность используемых длин волн, поэтому для достижения цели необязательно создавать глубокий рельеф ДОЭ.

Однако проблема сходимости для данного алгоритма не решена, и в зависимости от сложности поставленной задачи поиск приемлемого решения может потребовать существенных временных затрат.

Работа выполнена при финансовой поддержке российско-американской программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (грант CRDF REC-SA-014-02), гранта Президента РФ НШ-1007.2003.01, гранта РФФИ 05-01-96505.