Расчетные напряжения по глубине лессовых оснований гидротехнических сооружений

Автор: Хужакулов Рустам, Набиев Элр Сафарович

Журнал: Life Sciences and Agriculture.

Статья в выпуске: 3-2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований по определению напряжений по глубине лессовых оснований гидросооружений в Каршинской степи. Установлено, что коэффициент бокового давления достигает своего максимума в период наиболее интенсивного проявления проса док в рассматриваемом слое.

Просадочность, лессовое грунтовое основание, гидротехническое сооружение, коэффициент бокового давления, модуль деформации грунта, анизотропия

Короткий адрес: https://sciup.org/14125766

IDR: 14125766 | УДК: 626.823.631.634:631.431 | DOI: 10.24411/2181-0761/2020-10129

Текст научной статьи Расчетные напряжения по глубине лессовых оснований гидротехнических сооружений

Введение. Процессы деформации и увлажнения просадочных грунтов тесно связаны друг с другом. С одной стороны, деформации просадочного грунта зависят от степени его влажности, а с другой - они серьезно влияют на закономерности процесса увлажнения массива. В связи с этим совершен- ствование методов расчета деформаций лессовых оснований ГТС требует тщательного изучения процесса увлажнения массива и влияния на этот процесс специфики воздействия и ирригационных сооружений на грунт.

Характер увлажнения лессовых оснований ГТС зависит как от грунтовых условий площадки, так и от типа сооружения, его размеров в плане, давления, передаваемого сооружением на грунт, ширины зеркала воды и ее напора и т.п. Можно выделить два типа сооружений по характеру увлажнения их оснований:

I тип - сооружения, в период работы которых их основания увлажняются постоянно или в течение длительного периода. К таким сооружениям следует отнести перепады, быстротоки и другие сооружения на каналах, а также сами каналы. В процессе экоплуатации таких сооружений в их основания поступает значительное количество влаги;

II тип - сооружения, из которых вода в грунт попадает только случайно,на краткое время в результате повреждения их конструкций. Это - трубы, лотки, каналы в противофильтрационных одеждах и т.п., а также другие водоисточники, имеющие весьма малую площадь зеркала воды и работающие периодически.

В основаниях сооружений I типа просадочная толца промачивается интенсивно и, как провило, полностью. При авариях сооружений II типа массив грунта увлажняется не до полного водонасыщения и обычно образуется ли1ь подвешенный контур увлажнения.

В пределах контура увлажнения влежность грунта изменяется от природной (на границе увлажненной зоны) до близкой к полному водонасыцению в непосредственной близости к водоисточнику.

Процесс фильтрационного увлажнения грунтов, в том числе просадочных, изучался многими авторами [1-10]. В частности, отмечается что для источников увлажнения любой формы в плане, имеющих примерно равную глубину наполнения, скорость промачивания грунта пропорциональна их поперечным размерам. Вместе с тем, при замачивании грунта из источников увлажнения, имеющих примерно одинаковую ширину и глубину наполнения, но разную форму в плане (в одном случае компактную, имитирующую строительные котлованы, а в другом вытянутую, представляющую собой отрезки каналов), интенсивность увлажнения грунта различная. Во втором случае она несколько выше.

Как показано ранее, при анализе работ ряда ученых [11-18;23-27], неучет анизотропии свойств увлажняемых просадочных грунтов, а также образования в них двух слоев с различными физико -механическими свойствами приводит к несоответствию расчетных и фактических значений величин просадки лессового грунта[19-22].

Значения вертикальных напряжений по глубине оснований под центрами штампов в процессе увлажнения претерпевают значительные изменения. Если их величины, замеренные при природной влажности грунта ш = (8-10)%, гораздо меньше рассчитанных в соответствии с указаниями КМК 2.02.02-98, то после увлажнения основании при ш = (25-30) %, превосходят расчетные. Это не может не сказаться на точности расчетов величин осадки и просадки, а также прочности и устойчивости оснований.Исходя из этого авторами были проведены исследования на массивах «Самарканд», «Туркменистан» и «Сурхан» Каршинской степи [19-22;26]

-

2 .Meтоды. В ходе замачивания лессовых оснований штампов, исследовался процесс трансформации бокового давления

-

3 . Результаты и обсуждения. Коэффициент бокового давления полученный по экспериментальным данным имеет большее значение под краями штампа, чем под центральной его частью, что соответствует теоретическим предпосылкам.

в массиве грунта. При этом было установлено, что величина а бокового давления в просадочных грунтах достигает наибольшего значения в тот момент, когда на исследуемом горизонте грунт увлажняется и имеет место разрушение связей между его частицами.

В момент деформации грунта в нем нарушаются многие жесткие связи и до образования новых грунтовые частицы обладают повышенной способностью и движению, что несколько приближает его свойства к свойствам жидкости. Кроме того, объем пор грунта в процессе деформации быстро уменьшается, при практически постоянной весовой влажности, что на некоторый орок может привести и увеличению степени влажности и к повышению порового давления.

После затухания процесса деформации и исследуемом слое грунта значение а бокового давления уменьшается. Уменьшение ζ совпадает по времени с падением как вертикальной, так и горизонтальной составляющих тензора напряжений. После cтабилизации напряжений в массиве грунта, ζ в основаниях штампов оставался практически постоянным при неизменной влажности.

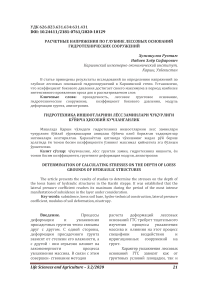

На рис.1 даны изобары коэффициента бокового давления ζ в основании круглого штампа плошадью 1м², передающего на грунт давление 0,1 МПа, после стабилизации деформаций в массиве грунта.

Как видно из рисунка, ζ имеет наибольшее значение в верхнем слое грунта под штампом. С глубиной величина коэффициента ζ бокового давления падает.

Максимальное значение коэффициента ζ лишь штампа несколько превосходит величину 0,5.

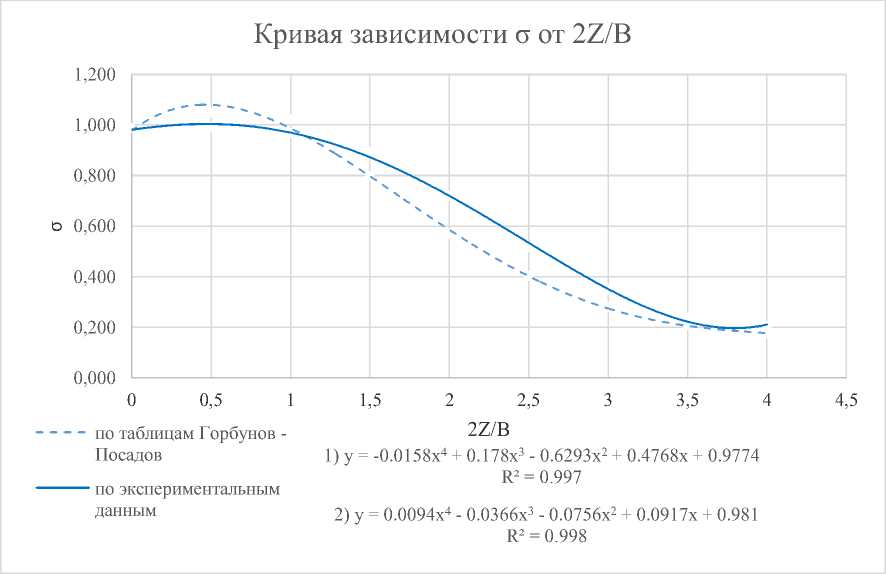

На рис.2 показаны кривые, характеризующие напряжения в массиве грунта основания круглого штампа плошадью 1 м², передающего на грунт давления 0,1 МПа. Кривая 1 получена путем расчета в соответствии с указаниями КМК 2.02.02 - 98 .

Кривая 2 построена с учетом концентрации напряжений вследствие анизотропии лессового грунта, имеющего влажность ω = (26-29) %. Для построения кривой 2 напряжения подсчитывались по формуле:

σ′ z = σ z

К к (1)

Где σ z - напряжения определенные по КМК 2.02.02 – 98 К к - коэффициент концентрации подсчитанный по формуле рекомендуемой Цытовичем Н.А. [13].

К

к

Здесь ЕУ и Еz - модули деформации грунта при приложении нагрузки соответственно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Они определялись по результатам компрессионных испытаний образцов, отобранных с исследуемых горизонтов грунта из оснований штампов.

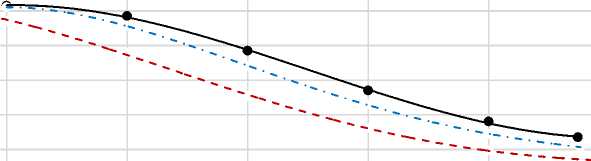

При определении коэффициента концентрации напряжений по результатам компрессионных испытаний лессовых просадочных грунтов юговосточной части Каршинской степи, при нагрузке до 0.2 МПа нами получены средние значения К к = 1.10-1.66 ( в зависимости от нагрузки и деформируемости грунта).

Значения К к в зависимости от глубины рассматриваемого горизонта грунта по данным

Кривая 3 (рис.3) построена нами по экспериментальным данным для случая стабилизации напряжений в массиве грунта после его увлажнения. Для того, чтобы исключить влияние на величину σ z неравномерности передачи штампов давления на грунт, здесь приводятся осредненные значения вертикальных напряжений на рассматриваемых горизонтах в несущем столбе грунта.

Как видно из рисунка, кривые 2 и 3 имеют весьма близкие проведенных нами экспериментов очертания.

приводятся на рис.3.

Рис.1. Изобары бокового давления в просадочном основании круглого штампа, передающего на грунт давление 0.1 МПа, после стабилизации деформаций. Диаметр штампа 1.12 м.

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0 0,5

1 1,5 2 2,5 3

H/R

y = 0,0102x3 - 0,0542x2 + 0,0496x + 0,0907

по экспериментальным данным после стабилизации напряжения в соответствии со СНиП , с учетом коэффициента концентрации

Рис. 2. Напряжения в массиве грунта (кривая зависимости σ от H/R) под круглым штампом площадью 1м2 передающим на грунт нагрузку 0.1 МПа

Расчет и измерение напряжений в слое грунта Н < 0,5 Р представляет собой словную задачу. Это объясняется неравномерностью фактического распределения давления по контакту штампа и основания. Кроме того, в процессе увлажнения основания штампа характер взаимодействия между штампом и грунтом постоянно изменяется.

На рис.4 даны эпюры максимальных значений вертикальных напряжений, возникающих в массиве грунта. Концентрация напряжений имеет место в каждом отдельно взятом горизонте грунта в момент прохождения через него увлажнения (на контакте с жестким подстилающим неувлажненным слоем).

Кривая 2 рис.4 характеризует максимальные напряжен σ′′ z на горизонтах регистрировавшиеся приборами. Значения σ′′ z могут быть также выражены формулой:

Кривая изменения коэффициента концентрации

N

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000

1433x4 -0,9585x3 + 2,00,54x2 - 1,2484x 1 1,2903 1,5

R² = 0,9984 H/R

2,5

Рис. 3. Изменение коэффициента концентрации напряжений, обусловленного анизотропией исследуемого грунта по глубине массива

Рис.4. Вертикальные напряжения в просадочных основаниях

квадратных штампов в долях от средного давления в контакте штампа с грунтом

σ ′′ z = σ′ z К′ к = σ z К к К′ к

Где К′ к – коэффициенте концентрации напряжений на границе увлажненной зоны.

Наиболее просто и удобно удобно σ” можно определить по формуле

σ′′ z = α Р

В рассматриваемой таблице приведены опытные значения коэффи- циента α для маловлажного лессового основания; для замоченного грунта по окончании процесса стабилизация напряжений; в процессе инфильтрации воды в грунт на границе увлажненной зоны, где возникают максимальные напряжения.

Как показали опыты разница в величинах α в принятом диапазоне нагрузок и при определенной конфигурации штампа незначительна. Их табличные значения определялись как среднеарифметические от значений, полученных при экспериментах с различной нагрузкой на штамп, но при его постоянной форме.

В случаях для Н > 3,5 R ( H > 1.75 B) величина напряжения в грунте от действия дополнительной нагрузки становится достаточно малой. Это позволяет с достаточной для практических целей степенью точности при расчете деформаций грунта принять

σ′′ z = σ′ z = σ z (5)

-

4 . Заключение . Исхода из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы :

-

- глубина активной зоны в основаниях сооружений

возводимых на лессовых грунтах природной влажности значительно меньше, чем рассчитанная в соответствии с КМК 2.02.02 – 98;

-

- напряжения на контакте

модели флютбета с просадочным основанием имеют зоны концентрации, где их значения существенно превышают среднее давление штампа на грунт;

-

- напряженное состояние массива грунта основания модели сооружения трансформируется в процессе продвижения фронта увлажнения в глубину массива. При этом имеет место концентрация напряжений в слое грунта на границе увлажненной в неувлажненной зон, влажность которого соответствует начальной просадочной;

-

- после стабилизация напряжений в основании сооружения значения коэффициента бокового давления ζ даже при условии высокой степени влажности грунта значительно меньше единицы;

-

- коэффициент бокового давления достигает своего максимума в период наиболее интенсивного проявления просадок в рассматриваемом слое.

-

- напряженное состояние лессовых оснований гидросооружений зависит от ряда факторов и которым следует отнести характер увлажнения массива, анизотропию, а также другие физико-механические свойства и особенности лессовых грунтов.

-

- для определения напряжений в основаниях сооружений может быть использована специальная таблица, учитывающая перечисленные выше факторы и составленная на основе экспериментальных данных.

Список литературы Расчетные напряжения по глубине лессовых оснований гидротехнических сооружений

- Бакиев М.Р.Анализ проблем надежной и безопасной эксплуатации грунтовых плотин водохранилищных гидроузлов. В сб.ст. международной научно-практической конференции "Повышение эффективности, надежнос-ти и безопасности гидротехнических сооружений". Т.1,Ташкент, 2018, с. 16-22.

- 2.Бакиев М.Р.Критерии надежности Угамской ирригационной системы.В сб.ст. международной научно-практической конференции " Повышение эффективности, надежности и безопасности гидротехнических сооружений". Т.1, Ташкент,2018,с.23- 28.

- 3.Бандурин М.А.Диагностика технического состояния и оценка остаточного ресурса работоспособности водопроводящих сооружений оросительных систем.Дисс.на соиск.уч.степ.докт.техн.наук.М.,МГУП-2017.- 285 с.

- 4.Будикова А.М.,ФроловН.Н.,Черных О.Н.К вопросу о надежности оснований мелиоративных сооружений на просадочных грунтах. Сб. материалов Всероссийской научно-технической конф.(22-24 апреля 2003г.)МГУП, Москва,2003.- С.147-148.

- 5.Белякова С.Н.Обоснование технических решений по обеспечению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений Санкт- Петербурга.Автореф.на соис.уч.степ.канд.техн.наук.СПб,2007.-16 с.