Расчёт компактной оптики для формирования заданных распределений освещённости

Автор: Асланов Эмиль, Досколович Леонид Леонидович, Моисеев Михаил Александрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена компактная оптическая система, состоящая из тонкого коллиматора и микролинзового массива, для равномерного освещения областей различной формы. Представлены аналитические формулы для расчёта микролинз массива. Результаты моделирования рассчитанных оптических элементов в пакете прикладных программ Zemax показывают высокую равномерность освещения областей квадратной, прямоугольной и линейной форм.

Свободная поверхность, коллиматор, геометрическая оптика, светодиод, трассировка лучей

Короткий адрес: https://sciup.org/14059080

IDR: 14059080 | УДК: 535

Текст научной статьи Расчёт компактной оптики для формирования заданных распределений освещённости

Задача расчёта преломляющего (отражающего) оптического элемента для формирования заданного распределения освещённости является актуальной при проектировании систем освещения различного назначения. С математической точки зрения данная задача является обратной задачей и состоит в расчёте формы поверхности (или поверхностей) оптического элемента из условия формирования заданного распределения освещённости в некоторой плоскости. Решение данной задачи (в случае одной поверхности) сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения в частных производных типа уравнения Монже–Ампера [1, 2]. Аналитическое решение данного уравнения возможно только для тривиальных задач с цилиндрической или радиальной симметрией. В работах [3 – 13] рассмотрены различные численные и итерационные методы расчёта отражающих и преломляющих поверхностей свободной формы (free-form) для формирования заданных распределений освещённости.

При создании светодиодных устройств прожекторного типа требуется формирование заданного распределения освещённости в областях со сравнительно небольшим угловым размером (70°–80° и меньше). Использование преломляющих оптических элементов, имеющих одну рабочую поверхность, не позволяет достигнуть высокой световой эффективности при освещении областей с таким угловым размером. Это связано с ограниченными возможностями рефракционной поверхности при повороте лучей на большие углы. Например, при показателе преломления материала элемента 1,5 максимальный угол поворота луча при преломлении на границе ма-териал-воздух составляет около 49°. Светодиод излучает в телесный угол, соответствующий полусфере. Соответственно, использование оптического элемента с одной рабочей преломляющей поверхностью не позволит собрать излучаемый светодиодом световой поток в области с угловым размером менее 80°. Поэтому в светодиодных системах прожектор- ного типа необходимо использовать оптические элементы с несколькими рабочими поверхностями.

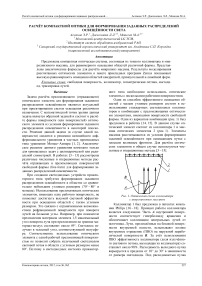

Одни из способов эффективного освещения областей с малым угловым размером состоит в использовании стандартных светодиодных коллиматоров в комбинации с преломляющими оптическими элементами, имеющими поверхности свободной формы. Один из вариантов комбинации (рис. 1) был предложен в работах [14, 15]. В данном случае оптический элемент состоит из коллиматора 1 и массива оптических элементов 2 (рис. 1). Элементы массива рассчитываются из условия формирования заданной освещённости при освещающем пучке с плоским волновым фронтом. Для расчёта оптических элементов в общем случае используются численные и итерационные методы [3 – 15].

Рис. 1. Оптическая схема коллиматора с микролинзовым массивом

Коллиматор 1 был предложен в патентах компании Philips [16– 18]. Принцип работы коллиматора является следующим. Часть А внутренней поверхности соответствует гиперболоиду вращения и обеспечивает коллимацию центральных лучей от источника. Лучи, преломлённые на боковой поверхности внутренней полости, испытывают полное внутреннее отражение (ПВО) на наружной параболической поверхности B. За счёт использования ПВО эффективность коллиматора (доля излучённого светового потока, выходящая из коллиматора) составляет около 90%. Расходимость выходного пучка варьируется в пределах от 10° до 30° в зависимости от размера светодиода. Под расходимостью пучка понимается полный угол, соответствующий уровню 0,5 спада интенсивности. Толщина такого коллиматора составляет около 20 мм при диаметре 30–40 мм.

Точность формирования заданного распределения освещённости с помощью комбинированного элемента (рис. 1) существенно зависит от расходимости пучка, формируемого коллиматором.

В работах [19, 20] авторами предложен компактный коллиматор, формирующий пучок со значительно меньшей расходимостью. В данной работе рассматриваются оптические элементы, соответствующие комбинации предложенного коллиматора и массива оптических элементов. В отличие от [14, 15] в работе предложен аналитический метод расчёта оптических элементов массива для различных форм освещаемых областей.

1. Конструкция коллиматора

Рис. 2. Оптическая схема коллиматора

Для удобства читателя в данном пункте приведено краткое описание коллиматора, предложенного в [19, 20]. Схема коллиматора приведена на рис. 2. Коллиматор является телом вращения с осью Oz , соответственно на рис. 2 показано сечение коллиматора при x > 0. Коллиматор состоит из рефлектора и преломляющего оптического элемента (пластины). На внутренней поверхности пластины выполнен рельеф, соответствующий набору призм. Принцип работы коллиматора состоит в следующем. Лучи от источника отражаются от зеркала и затем испытывают ПВО на гранях призм. Ломаная линия OAB на рис. 2 показывает ход одного из лучей. Луч, вышедший из источника под углом о , отражается от рефлектора в точке А под углом в 0 и падает на одну из призм (первая грань призмы перпендикулярна падающему лучу). Далее луч испытывает ПВО в точке B на второй грани призмы и выходит из коллиматора параллельно оптической оси.

Профиль рефлектора соответствует повёрнутой на угол Р 0 параболе:

r ( о ) = r cos2 — / cos2 0—— . (1) 02 2

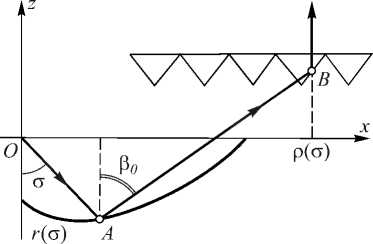

На рис. 3 приведён профиль коллиматора, рассчитанного при р0 = 60°. В этом случае профили призм соответствуют равнобедренным треугольникам с углом при вершине 60° [20]. Толщина колли- матора на рис. 3 составляет менее 5 мм при диаметре 30 мм. Отметим, что боковая стенка коллиматора на рис. 4 предполагается зеркальной. В этом случае отражённый от боковой стенки пучок обрабатывает призмами пластины так же, как прямой пучок, отражённый от рефлектора. Отметим также, что поскольку рефлектор на рис. 4 соответствует параболе, повёрнутой на угол р = 60°, то центральная часть коллиматора с радиусом R = 3,5 мм будет неосвещённой. Это позволяет разместить в центральной части коллиматора чип светодиода с радиатором.

0 2 4 б 8 10 12 14 16

Рис. 3. Профиль рефлектора и пластины с призмами

Угол, град

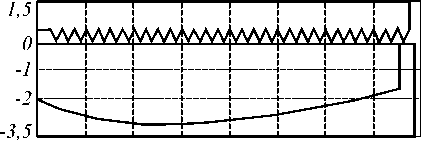

Рис. 4. Зависимость нормированной интенсивности света выходного пучка коллиматора от угла (Zemax)

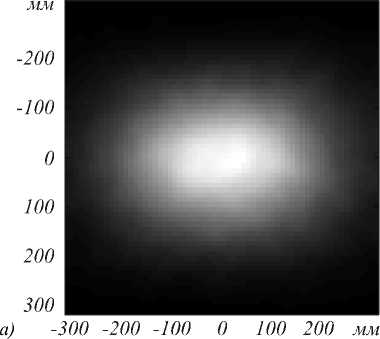

Рабочие характеристики коллиматора на рис. 4 с зеркальной боковой стенкой были исследованы в пакете прикладных программ Zemax [21]. Данная программа предназначена для моделирования работы светотехнических систем с использованием метода трассировки лучей. В качестве источника излучения использовалась площадка размерами 1×1 мм2, излучающая по закону Ламберта. В качестве материалов рефлектора и преломляющей пластины использовались алюминий и полиметилметакрилат (показатель преломления n = 1,49), соответственно. Результаты моделирования распределения интенсивности, формируемого коллиматором, представлены на рис. 4. Эффективность коллиматора составила 84% при полном угле расходимости менее 4°.

-

2. Расчёт микролинзового массива для формирования заданного распределения освещённости

На нижней поверхности пластины коллиматора (рис. 3) нанесена структура из призм, обеспечивающая коллимацию лучей (рис. 2, 3). Для освещения областей заданной формы на верхней поверхности пластины предлагается использовать микролинзо-вый массив.

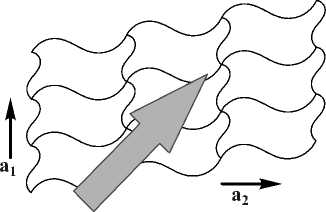

Будем считать, что освещаемая область G’ имеет такую форму, что с помощью операций параллельного переноса этой области вдоль некоторых векто- ров a1, a2 можно покрыть всю плоскость. В математике такая операция называется замощением плоскости [22-24]. Условию замощения удовлетворяет широкий круг областей, включающий квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, правильный шестиугольник. Данному условию также удовлетворяют области, имеющие криволинейные «параллельные» границы, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Замощение плоскости областью G ’ с криволинейными границами

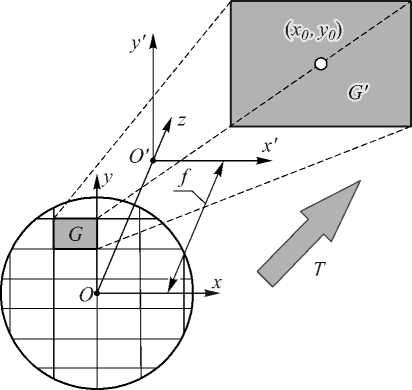

Для формирования постоянной освещённости в области указанной формы предлагается представить выходную апертуру коллиматора в виде объединения областей (ячеек) такой же формы. Размер ячейки будем считать достаточно малым, чтобы распределение освещённости в пределах каждой ячейки можно было бы считать постоянным, а погрешностью аппроксимации границы апертуры можно было пренебречь. Будем также предполагать, что расстояние f до плоскости, в которой требуется сформировать постоянное распределение освещённости значительно больше размеров ячейки. При указанных условиях решение задачи формирования равномерного распределения освещённости может быть получено с использованием массива (растра) одинаковых оптических элементов, каждый из которых формирует заданную область G’ . В качестве примера на рис. 6. представлена геометрия задачи расчёта оптического элемента в случае квадратной области.

Расчёт оптического элемента сводится к расчёту преломляющей поверхности в области G ячейки, осуществляющей операцию масштабирования и сдвига. Без ограничения общности будем считать, что выходная плоскость коллиматора совпадает с плоскостью z = 0. В этом случае преобразование масштабирования имеет вид:

T ( x , у ,0) = ( x о + ax , у о + ay , f ), (2) где T - оператор сдвига и масштабирования, ( x , у, 0 ) -декартовы координаты точки в выходной плоскости коллиматора, a - коэффициент масштаба, равный отношению размеров освещаемой области и ячейки.

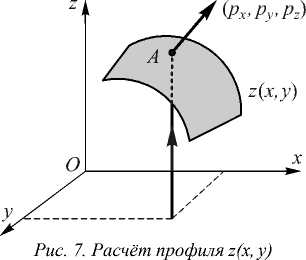

Рассмотрим расчёт преломляющей поверхности z = S (x, у), (x, у) e G для выполнения операции сдвига и масштабирования. Поскольку на поверхность z = S(x, у) падает пучок с плоским волновым фронтом, то эйконал на поверхности будет Т(x, у) = nS(x, у), где n - показатель преломления материала элемента. В этом случае уравнения наклонов [25] имеют вид:

д S (x, у) дz (x, у) , . dz (x, у). .

= n = Рх (x, у ) + Pz (x, у ), дx д xdx д S (x, у) дz (x, у) , . dz (x, у), .

= n = Py (x, у) + Pz (x, у), ду дуd или дz (x, у) = Px(x, у)

дx n - Pz(x, у)’(3)

д z ( x , у ) = Р у ( x , у )

ду n - Pz(x, у)’ где p(x, у) = (Px (x, у), Ру (x, у), Pz (x, у)) - единичный вектор преломлённого луча (рис. 7).

Рис. 6. Схема работы микролинзового массива

Для операции масштабирования и сдвига вектор p ( x , у ) должен иметь вид:

Р ( x , у ) =

( gx + x о , ду + у о , f )

V ( gx + x о ) 2 + ( ду + у о ) 2 + f2

где д = a . Уравнение (4) записано в предположении малости размера ячейки G относительно расстояния f до освещаемой области и её размеров. Подставляя (4) в уравнения наклонов (3), получим следующие уравнения:

d (x, y) _gx + x о dx n(gx + xо) 2 + (gy + У о )2 + f2 - f

d( x, y ) ____________У ( a - 1) + У о___________ dy nJ ( gx + xо )2 + ( gy + У о )2 + f2 - f

Из (5) несложно получить уравнение преломляющей поверхности в виде:

_ ( x , У ) _ — J ( gx + x о ) 2 + ( gy + У о ) 2 + f 2 + ng

+fin ng

n V ( gx + x о ) 2 + ( gy + У о ) 2 + f 2 - f ) + C ,

где C – константа.

Рассмотрим общий случай операции масштабирования-сдвига с двумя коэффициентами:

T ( x , y , о) _ ( x о + ax , y 0 + by , f ). (7)

В этом случае вектор преломлённого луча в (3) должен иметь вид

( gx + x о , qy + У о , f )

P ( x , У ) _ , 2 2 = , (8)

V ( gx + x о ) + ( qy + у о ) + f2

где q = b . Подставляя (8) в (3), получим для расчёта поверхности следующие уравнения:

d (x, y) ______________gx + x о______________ dx n V (gx+x )2 +(qy+у о)2 + f2 - f d (x, y) _ qy + y о dy n ( gx+x0 )2 +( qy+У о )2+f2 - f

При произвольных g ^ о, q ^ о в (9) смешанные d_ ( x, y) d_ ( x, y)

частные производные , не совпада- dx dy dy dx ют. Вследствие этого общее преобразование масштабирования (7) не может быть реализовано одной преломляющей поверхностью. В важном частном случае операции масштабирования только по оси Ox (q = 0, b = 1) уравнение преломляющей поверхности несложно получить из (9) в виде:

_ ( x , y ) _ z ( x ) _ — J( gx + x о ) 2 + f 2 + ng

+ f in ( n J ( gx + x о ) 2 + f 2 - f ) + C .

В параксиальном приближении (при f2 ^ (gx)2 +(qy)2) уравнения (9) примут вид:

d (x, y) _ gx + xо d (x, y) _ qy + y о dx f (n -1), dy f(n - 1).

Согласно (11) в параксиальном приближении операция общего масштабирования (7) может быть реализована с помощью поверхности

z ( x , y ) _ 2 f ( П - 1 ) ( gx 2 + 2 x о x + qy 2 + 2 у о y ) + C .(12)

-

3. Результаты расчёта

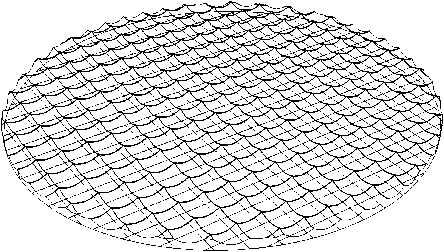

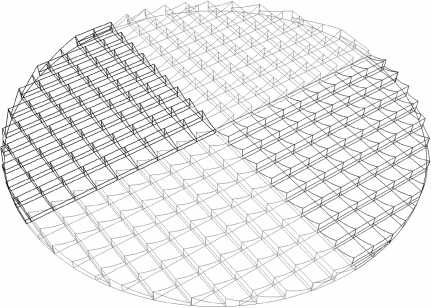

Для формирования требуемого распределения освещённости использовалась оптическая система, состоящая из коллиматора (рис. 3) и пластины с массивом линз свободной формы. Пример пластины для случая равномерного освещения квадрата привёден на рис. 8.

Рис. 8. Пластина с массивом линз свободной формы для получения квадратной равномерно засвеченной области

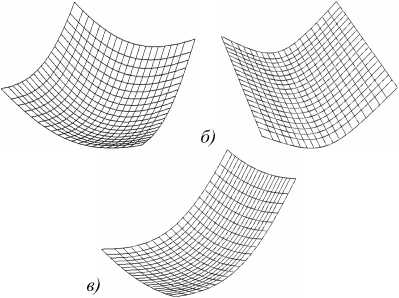

Формы рассчитанных поверхностей оптических элементов (элементов массива микролинз), формирующие равномерное освещение области в виде квадрата, линии и прямоугольника, представлены на рис. 9а – в). При этом коэффициент подобия а равен 250, а размер одной ячейки для случаев рис. 9а и 9б составляет 2×2 мм2, а для случая рис. 9в – 1×2 мм2.

а)

Рис. 9. Поверхности линз, формирующие ДН в виде квадрата (а), линии (б), прямоугольника (в), удалённых на расстояние 500 мм от источника

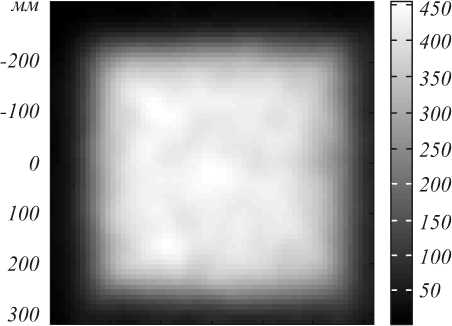

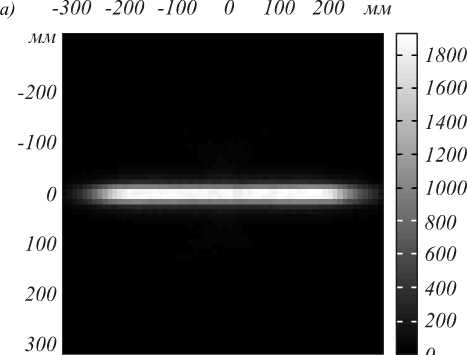

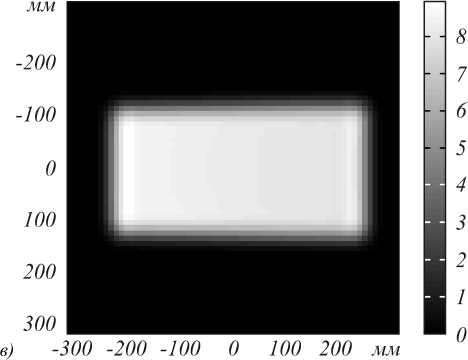

Результаты численного моделирования комбинированного оптического элемента, состоящего из коллиматора (рис. 3) и растра линз, в пакете прикладных программ Zemax приведены на рис. 10 а – в и показывают, что рассчитанные элементы растра (рис. 9) обеспечивают высокую равномерность освещения заданных областей (квадрат, линия и прямоугольник). При этом в качестве источника излучения в коллиматоре использовалась площадка 1×1 мм2, излучающая по закону Ламберта.

В пункте 2 было отмечено, что освещаемая область G’ и области ячейки массива микролинз G должны быть подобны с коэффициентом подобия a . В общем случае освещаемая область может быть представлена в виде набора элементарных фигур, каждая из которых создаётся частью микролинз массива.

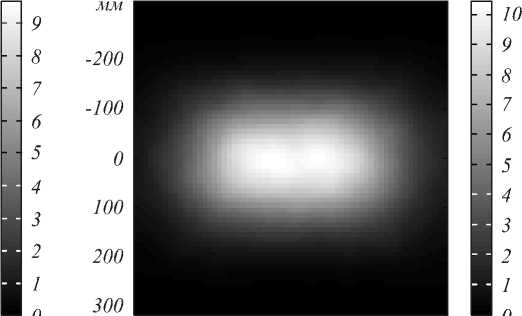

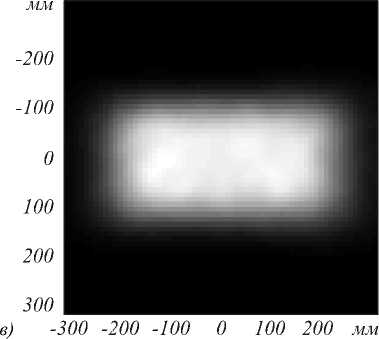

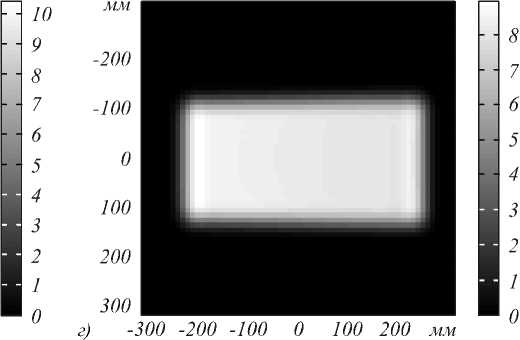

б) -300 -200 -100 0 100 200 мм

Рис. 10. Распределения освещённости (Лк) для квадратной (а), линейной (б) и прямоугольной (в) областей, удалённых на расстояние 500 мм от источника

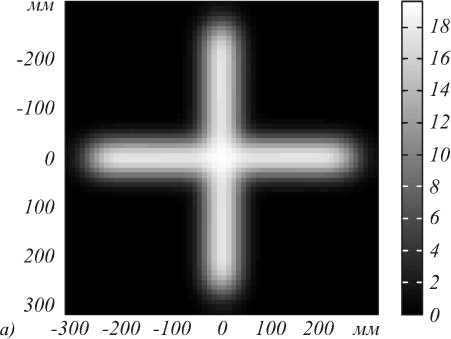

Это позволяет значительно расширить круг формируемых областей. В качестве примера на рис. 11 а приведено расчётное распределение освещённости в виде креста, которое формируется с использованием набора микролинз различных типов (рис. 11 б ). Массив микролинз на рис. 11 б содержит микролинзы четырёх типов, формирующих четыре различных отрезка, составляющие крест.

Рис. 11. Распределение освещённости (Лк) в виде креста (а), пластина с микролинзовым массивом, формирующая ДН в виде креста на расстоянии 100 мм от детектора (б)

Представляет интерес исследование работы массива микролинз в зависимости от угла расходимости падающего пучка. На рис. 12 а - г представлены расчётные распределения освещённости в виде прямоугольника, формируемые массивом микролинз (вид линзы приведён на рис. 9 в при различной расходимости освещающего пучка. Для рис. 12 а - г расходимости освещающего пучка по уровню интенсивности 0,5 составляют 20°, 14°, 7° и 4°, соответственно. Для моделирования пучка с заданной расходимостью использовалась излучающая площадка, размер и форма которой соответствовали размеру и форме массива микролинз. При этом каждая точка площадки излучала в пределах заданного угла расходимости.

Рис. 12 показывает улучшение точности формируемого прямоугольного распределения при уменьшении угла расходимости падающего пучка. Таким образом, для точного формирования заданной области расходимость пучка, формируемого коллиматором, имеет большое значение.

Заключение

В работе получены формулы для поверхности оптических элементов, которые обеспечивают формирование постоянного распределения освещённости в области квадрата, прямоугольника, линии для освещающего пучка с плоским волновым фронтом. Результаты моделирования оптических элементов, состоящих из коллиматора и массива оптических элементов, показывают высокую равномерность освещения заданных областей (квадрат, линия и пря- моугольник). Предложен метод освещения сложных областей (таких как крест), которые можно разбить на элементарные составляющие, что позволяет значительно упростить расчёт и форму поверхности линз (рис. 11).

б) -300 -200 -100 0 100 200 мм

Рис. 12. Распределение освещённости (Лк) в виде прямоугольника для случаев, когда расходимость после коллиматора пучка по уровню энергии 0,5, соответственно, равна 20° (а), 17° (б), 7° (в) и 4° (г)

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Государственный контракт № 07.514.11.4060).