Расчёт оптического элемента для формирования осесимметричного распределения освещённости на поверхности вращения

Автор: Досколович Леонид Леонидович, Асланов Эмиль

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 1 т.37, 2013 года.

Бесплатный доступ

Разработан метод расчёта осесимметричного оптического элемента для получения заданного распределения освещённости на поверхности вращения. Расчёт поверхностей оптического элемента сведён к интегрированию системы трёх дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых относительно производной. В качестве примеров рассчитаны оптические элементы для формирования равномерного распределения освещённости на сферической поверхности и вдоль отрезка оптической оси.

Геометрическая оптика, оптический элемент, распределение освещённости, светодиод, светотехника

Короткий адрес: https://sciup.org/14059139

IDR: 14059139 | УДК: 535

Текст научной статьи Расчёт оптического элемента для формирования осесимметричного распределения освещённости на поверхности вращения

Светотехнические устройства являются важным элементом большого числа технических систем, включающих дорожное, жилое, промышленное освещение, светотехнические системы транспортных средств и т.д. До недавнего времени основными используемыми источниками света являлись лампы накаливания. В настоящее время эволюция светотехнических устройств направлена на переход от ламп к светодиодам. Использование светодиодов в системах освещения требует применения вторичной оптики, направляющей излучённый светодиодом световой поток в заданную область пространства и обеспечивающей формирование в этой области требуемого распределения освещённости. Расчёт вторичной оптики является сложной задачей и даже в случае точечного источника требует решения нелинейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка [1].

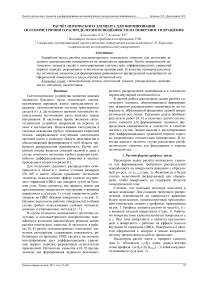

Для получения заданного распределения освещённости в области с малым угловым размером (50–60º и менее) обычно применяют оптические элементы, использующие эффект полного внутреннего отражения (ПВО) для поворота лучей на большие углы. Такие элементы, как правило, имеют две преломляющие поверхности (внутренняя и внешняя поверхности a , d на рис. 1) и одну поверхность, работающую на ПВО (боковая поверхность c на рис. 1). Наличие нескольких рабочих поверхностей в общем случае требует использования сложных оптимизационных и итерационных методов [2–7].

В случае точечного (компактного) источника излучения и осесимметричного распределения освещённости возможно аналитическое решение задачи расчёта оптического элемента. В частности, в работах [8, 9] расчёт осесимметричных оптических элементов светодиодов, содержащих поверхность, работающую по принципу ПВО, сведён к численному интегрированию двух дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых относительно производной. Оптические элементы в [8, 9] предназначены для формирования заданного осесиммет- ричного распределения освещённости в плоскости, перпендикулярной оптической оси.

В данной работе рассмотрена задача расчёта оптического элемента, обеспечивающего формирование заданного распределения освещённости на поверхности, образованной вращением кривой вокруг оптической оси линзы. Указанная задача обобщает результаты работ [8, 9] и включает расчёт оптического элемента для формирования заданного распределения освещённости в плоскости в качестве частного случая. Задача сведена к интегрированию трёх дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых относительно производных. В качестве важного частного случая рассмотрен расчёт оптического элемента для фокусировки в отрезок оптической оси.

-

1. Расчёт формы профиля линзы

Рассмотрим задачу расчёта оптического элемента для формирования требуемого распределения освещённости на поверхности вращения с образующей ρ = ρ ( z ), z ∈ [ z 1, z 2] (рис. 1). Функцию ρ ( z ) будем считать монотонной (возрастающей или убывающей), чтобы поверхность не содержала областей геометрической тени.

Считаем, что точечный источник находится в начале координат. Для создания требуемого распределения освещённости на поверхности вращения будем использовать осесимметричный преломляющий оптический элемент с профилем, приведённым на рис. 1. Профиль элемента состоит из частей а , b , с и внешней плоской поверхности d (рис. 1). Рабочими поверхностями элемента являются поверхности a и с . При этом поверхность a является преломляющей, а поверхность с работает на эффекте полного внутреннего отражения (ПВО). Поверхность b является сферической с центром в начале координат, поэтому преломления на ней не происходит.

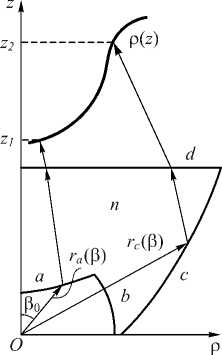

Рассмотрим расчёт части a профиля элемента (рис. 1). Обозначим r a ( β 0) длину радиус-вектора точки профиля, где β 0 ∈ [0, β 0 max] – угловая координата падающего луча (рис. 2).

Рис. 1. Профиль ПВО оптики с верхней плоской поверхностью

В работе [8] для га ( 3 0) получено следующее дифференциальное уравнение:

d r а ( в о ) .) sin ( в о +в а ( в о ) )

d e „ = a ( в " ' 1/ n - cos ( в о +в а ( в о ) ) '

где функция в a ( в о) задаёт направление преломлённого луча (рис. 2), n – показатель преломления материала элемента.

Рис. 2. Преломление луча на поверхности а и на внешней плоской поверхности d

Для расчёта функции в a ( в о) в (1) используем закон сохранения светового потока. Световой поток, падающий на элемент d S поверхности вращения с образующей p ( z ), должен быть равен соответствующему световому потоку от источника, излучённому в элемент телесного угла d Q 0 = 2 п sin в о d в 0. Таким образом, можно записать следующее равенство:

Отметим, что корректное задание освещённости E ( z ) требует выполнения закона сохранения светового потока:

J I о ( в о ) Sin Р od Р o = 0

z 2

J E ( z ) p( z )

z 1

Запишем уравнение выходящего из оптического элемента луча в следующем параметрическом виде:

= р ( в о ) =p h №) - t sin в а №) , (5)

_ z № )=h+t cosв а №), где ph (во) - координата точки пересечения луча, преломлённого на части a профиля, с выходной плоскостью z = h, в а (во) — угловая координата луча после преломления на выходной плоскости. Согласно закону Снеллиуса, sin ва (во ) = n • sin ва (во ) .

Из геометрии задачи (рис. 2) несложно получить p h ( в о) в (5) в виде:

p h ( в о ) = p а ( в о ) - ( h - Z a ( в о ) ) tg в а ( в о ) , (6)

где p а ( в о) = Г а ( в о) sin в о, Z a ( в о) = Г а ( в о) COS в о — координаты пересечения падающего луча c профилем a . Будем считать, что p ( в о) в правой части первого уравнения в (5) соответствует радиальной координате образующей поверхности вращения p = p ( z ) при z = z ( в о) , где функция z ( в о) является решением уравнения (3). Тогда, исключая из первого уравнения в (5) переменную t и подставляя полученное выражение во второе уравнение, получим:

z ( в о ) = h + [ r h ( в о ) - p ( в о ) ] х

-

V1 - ( n sin в а ( в о ) ) 2 (7)

Х"--- -о/оч --.

n sin в а ( в о )

Продифференцируем уравнение (7) по переменной в о и получим следующее уравнение:

d в а ( во ) /■ /О 4 f 2 ( во )

d в = f ( во ) } 3( в ;)cos в а ^) • (8)

I о ( Р о ) d Q о = 2 n I о ( Р о ) sin 1Ш =

где

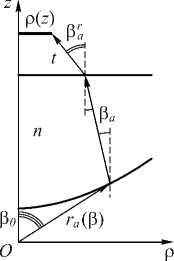

= E ( z ) d S = 2 n E ( z ) p ( z )J1 + ( d p ( z ) /d z ) d z ,

f 1 ( в о ) = 1 - [ n sin в а ] 2 ,

где I о ( в о) — интенсивность источника излучения, E ( z ), z е [ z i, z 2] - заданная освещённость на поверхности вращения. Представим уравнение (2) в следующем виде:

f 2 (во ) = Т/ЦвТ)

d r

- sin ( в а +в о ) + d в 0

dz ( Р о ) = I о ( Р о ) sin в о

dРо E (z ) p ( z) 1 + ( dp( z) / dz)

+ Га cos ( в а +в о ) - -d ^ cos в а d в 0

f 3 ( в о ) = ( z ( в о ) - h ) n cos3 в а + + ( h - Га cos в а ) ( f 1 ( в о ) ) 3/2 .

n d z

- Sin2ва , (9)

2 d в о

Производные a , z в (9) определены в d р о d р о

dp dp dz уравнениях (1), (3), а = . После выполне-

Фо dz d р о

ния указанных подстановок правая часть уравнения (9) будет зависеть только от переменной р о и функций r a ( Р о), z ( Р о). Таким образом, расчёт части a профиля оптического элемента сводится к интегрированию системы трёх дифференциальных уравнений (1), (3), (8), разрешённых относительно производных. При этом уравнение (3) является независимым от уравнений (1), (8) и может быть решено отдельно. Указанная система может быть проинтегри-

рована с использованием стандартных численных методов (например, метода Рунге–Кутты).

Рассмотрим расчёт части с оптического элемента (рис. 1), работающей на ПВО. Обозначим r c ( р о), Р 0 е [ Р о max, п /2] длину радиус-вектора точки профиля c . В [8, 9] для r c ( Р 0) получено следующее диффе-

ренциальное уравнение:

d r c ( Р о ) d Р о

- r c

( Р о ) ctg

во + рc (во )

где функция Р c ( Р о) задаёт направления луча после ПВО (рис. 1). Для расчёта части с профиля оптического элемента могут быть также записаны дифференциальные уравнения, которые полностью аналогичны уравнениям (3), (8).

Важным частным случаем рассмотренной задачи является расчёт оптического элемента для фокусировки в отрезок оптической оси. В этом случае закон сохранения светового потока (2) принимает вид:

2 п / о ( р о ) sin p о d p о = E ( z ) d z ,

d z ( р о ) 2 п

= ^T^ I о ( р о ) sin р о , d р о E ( z )

где E ( z ) – заданная освещённость на отрезке [ z 1, z 2] оптической оси. При этом функция p ( р о) = о в уравнениях (7) – (9).

2. Результаты численного моделирования

Разработанный метод расчёта оптических элементов был реализован в среде программирования Matlab [10].

Были рассчитаны оптические элементы для равномерного освещения полусферы и отрезка [ z 1, z 2] на оптической оси. Уравнение образующей полусферы имеет вид:

p ( z ) = V R ^- ( z" z о)? , z е [ z о , z о + R ] , (12)

где R – радиус полусферы, z 0 – координата центра сферы на оптической оси. Расчёт оптического элемента для освещения полусферы производился при параметрах: R =50 мм, z 0=215 мм. Расчёт оптического элемента для равномерного освещения отрезка оптической оси производился при z 1 =40 мм, z 2 =90 мм.

б)

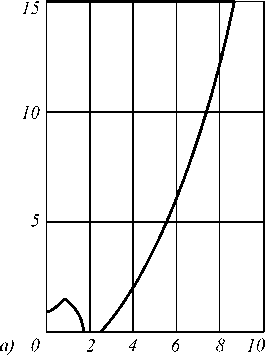

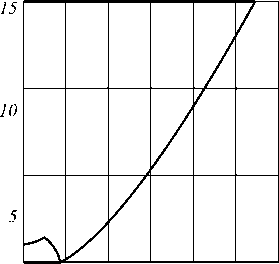

Рис. 3. Профиль линзы, обеспечивающей равномерное освещение полусферы (а); отрезка оптической оси (б)

При расчёте обоих элементов были использованы следующие параметры: толщина элемента h = 15 мм, показатель преломления материала элемента n = 1,41 (соответствует силикону), угловой размер части а профиля а р отах=3о°. Источник излучения считался ламбертовским, при этом 1 0( Р о) = cos р о в (3). Рассчитанные профили элементов приведены на рис. 3. Для проверки правильности расчётов было проведено моделирование работы рассчитанных оптических элементов в программе для светотехнических расчётов Zemax с использованием метода трассировки лучей [11]. Распределения освещённости, рассчитанные для 1000000 лучей, приведены на рис. 4, 5. При этом выбор лучей осуществлялся по методу Соболя [12], который позволяет достичь большей точности расчёта.

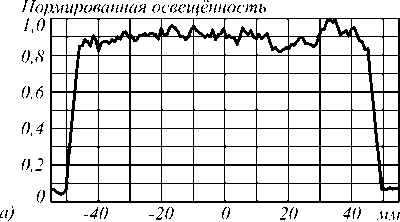

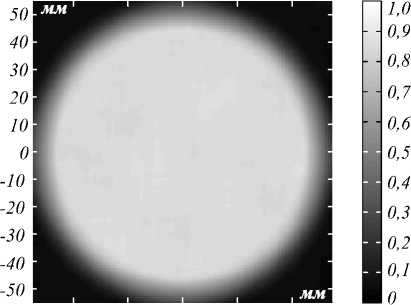

Расчётные распределения освещённости на рис. 4 показывают высокую равномерность распределения освещённости на полусфере. Некоторые осцилляции освещённости вдоль образующей полусферы на рис. 4 а объясняются погрешностью метода трассировки лучей. Среднеквадратичное отклонение освещённости от среднего значения на поверхности полусферы составляет 6,5%. При этом энергетическая эффективность элемента (доля излучённого светового потока, попавшая на поверхность полусферы) превышает 89%.

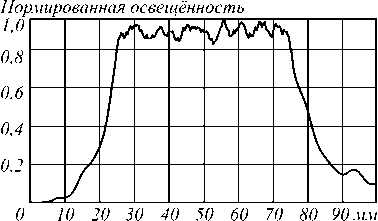

Расчётные распределения освещённости на рис. 5 показывают формирование области равномерной освещённости вдоль отрезка оптической оси.

б) -55 -40 -20 0 20 40 55

Рис. 4. Нормированные распределения освещённости, полученные при моделировании в программе Zemax оптического элемента на рис. 3а для равномерного освещения полусферы: освещённость вдоль образующей полусферы (а), полутоновое распределение освещённости на полусфере (б)

О 10

100 б)

-10 0 10

1,0 0,9 0,8 0,7

0,6 0,5

0.4

0,3

0,2 0,1 О

Рис. 5. Нормированные распределения освещённости, полученные при моделировании в программе Zemax оптического элемента на рис. 3б для равномерного освещения отрезка оптической оси: освещённость вдоль оптической оси (а), полутоновое распределение освещённости в плоскости, содержащей оптическую ось (б)

Отметим, что координата z на рис. 5 отсчитывается от выходной плоскости оптического элемента, поэтому отрезок располагается при z ∈ [25, 75] мм. Среднеквадратичное отклонение освещённости от среднего значения в области отрезка составляет 8,3%. Световая эффективность оптического элемента (доля излучённого светового потока, попавшая на плоскость регистрации на рис. 5 б ) также превышает 89%.

При расчётах мы предполагали, что источник является точечным, но в реальных условиях размеры излучающей области светодиодов начинаются от десятых долей миллиметра. Отметим, что предлагаемые в статье элементы чувствительны к размеру источника, особенно это касается линз, которые формируют равномерное освещение отрезка. Так, при использовании источника с прямоугольной областью излучения размерами 0,1 мм ×0,1 мм среднеквадратическое отклонение возрастало с 8,3% до 15%.

Заключение

Задача расчёта преломляющего оптического элемента, предназначенного для формирования заданного осесимметричного распределения освещённости на поверхности вращения, сведена к численному интегрированию трёх дифференциальных уравнений первого порядка, разрешённых относительно производных. Рассчитаны оптические элементы для формирования равномерного распределения освещённости на сферической поверхности и вдоль отрезка оптической оси. Результаты моделирования в программе для светотехнических расчётов Zemax показывают высокую равномерность формируемых распределений освещённости и подтверждают правильность предложенного метода расчёта.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 13-07-97001, 12-07-13113 и ФЦП «Кадры» (соглашение 8027).