Расчёт потоков солнечного терагерцевого излучения, регистрируемого приёмниками научной аппаратуры на борту международной космической станции

Автор: Филиппов М.В., Логачв В.И., Махмутов В.С., Разумейко М.В., Гайфутдинова А.Г., Криволапова О.Ю.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов

Статья в выпуске: 2 (45), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе кратко описаны цели и задачи планируемого космического эксперимента «Солнце-Терагерц» на борту Российского сегмента Международной космической станции. Эксперимент направлен на изучение излучения Солнца в неисследованном терагерцевом диапазоне на частотах 1012...1013 Гц, получение новых данных о терагерцевом излучении Солнца, солнечных активных областей и солнечных вспышек. Разрабатываемая научная аппаратура представляет собой совокупность восьми детекторов, чувствительных к излучению различной частоты: 0,4; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 и 12,0 ТГц. Рассмотрены основные компоненты детекторов: телескоп, система фильтров, оптический прерыватель и приёмник. Приведён расчёт спектральной прозрачности для систем фильтров для каждого канала и их полоса пропускания. С помощью имитатора чёрного тела проверена оценка чувствительности восьми детекторов научной аппаратуры.

Солнце, солнечные вспышки, терагерцевое излучение, оптическая система

Короткий адрес: https://sciup.org/143183280

IDR: 143183280 | УДК: 523.985.3:520.86

Текст научной статьи Расчёт потоков солнечного терагерцевого излучения, регистрируемого приёмниками научной аппаратуры на борту международной космической станции

Солнце является источником электромагнитного излучения в широком диапазоне частот и энергий. В настоящее время проводятся наземные и внеатмосферные наблюдения излучения практически по всему солнечному спектру [1–4] за исключением излучения терагерце-вого диапазона, которое почти полностью поглощается земной атмосферой. Космический эксперимент «Солнце– Терагерц» на борту Российского сегмента Международной космической станции (МКС) направлен на изучение излучения Солнца в терагерцевом диапазоне на частотах 1012…1013 Гц [5]. Главная цель эксперимента — получение новых данных о терагерцевом излучении Солнца, солнечных активных областей и солнечных вспышек [6–14] одновременно на восьми частотах в диапазоне 0,4…12,0 ТГц. Эти данные необходимы для выяснения природы солнечной активности, определения физического механизма ускорения заряженных частиц на Солнце и других астрофизических объектах.

Научная аппаратура (НА) «Солнце– Терагерц» условно разделяется на блок детекторов, блок электроники (БЭ) и автоматическую систему обеспечения теплового режима (АСОТР).

Блок детекторов предназначается для фокусировки, фильтрации и преобразования входящего излучения в электрический сигнал.

Блок электроники предназначается для приёма сигналов, их первичной обработки, хранения и передачи на борт МКС по интерфейсам RS-422 (основному и резервному).

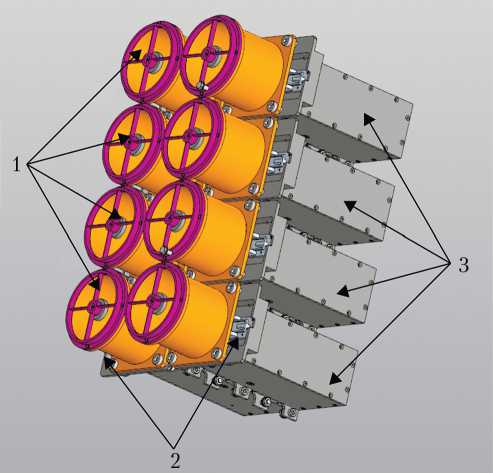

Блок детекторов (рис. 1) представляет собой совокупность восьми детекторов, чувствительных к излучению различной частоты: 0,4; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 и 12,0 ТГц.

Рис. 1. Трёхмерная модель блока детекторов научной аппаратуры «Солнце–Терагерц»: 1 — телескопы; 2 — оптические прерыватели; 3 — приёмники излучения (рисунок создан авторами)

В состав каждого детектора входят:

-

• оптический телескоп [15], концентрирующий излучение на оптоакустическом приёмнике излучения через систему фильтров и оптический прерыватель;

-

• система фильтров , пропускающая излучение в заданном частотном диапазоне для каждого детектирующего

модуля, обеспечивающая таким образом селективность приёмников;

-

• оптический прерыватель , модулирующий излучение на входном окне приёмника [16];

-

• приёмник излучения , в состав которого входят оптоакустический преобразователь (ОАП) «Ячейка Голея», усилитель, датчик температуры, который устанавливается непосредственно на корпус ОАП и служит для контроля

колебательного процесса в оптических прерывателях.

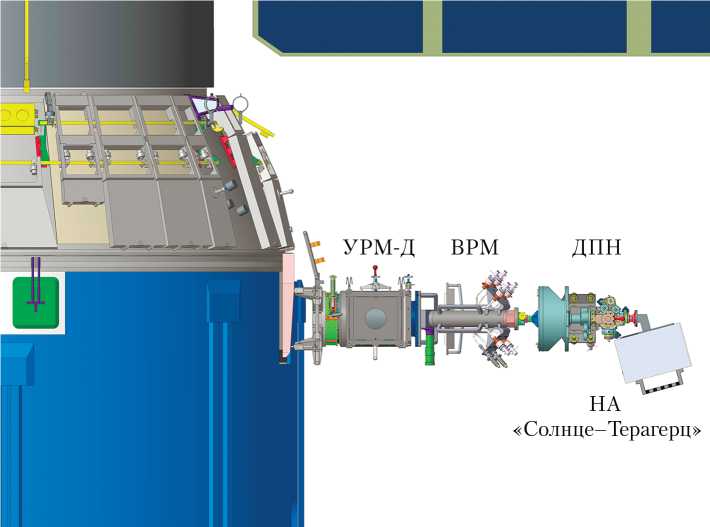

Старт космического эксперимента «Солнце–Терагерц» запланирован на 2024–2025 гг. Научная аппаратура будет смонтирована на двухосной платформе наведения, установленной на универсальном рабочем месте по IV плоскости служебного модуля (рис. 3). Точность ориентации прибора на Солнце — до 12 угловых минут.

его температуры.

На рис. 2 приведена упрощённая структурная блок-схема соединений НА. Красным цветом показаны основные элементы, входящие в состав БЭ. Зелёным цветом показаны основные элементы БД. Синим цветом выделен АСОТР.

Блок электроники представляет собой совокупность электронных плат, применяемых в НА «Солнце–Терагерц». В состав БЭ входят:

-

• платы усилителей , которые устанавливаются в приёмники и предназначаются для усиления и фильтрации сигналов ОАП;

-

• драйверы оптических прерывателей, предназначенные для возбуждения и поддержания колебательного процесса в оптических прерывателях;

-

• плата электроники , предназначенная для измерения (преобразования в цифровой вид) сигналов приёмников, их предварительной обработки, хранения и передачи на борт МКС;

-

• плата питания , вырабатывающая вторичные напряжения для питания электронных схем НА;

-

• драйверы оптических прерывателей , предназначенные для возбуждения и поддержания

Блок детекторов

Детектор Детектор Детектор Детектор Детектор Детектор Детектор Детектор

Резервный

Рис. 2. Упрощённая структурная блок-схема научной аппаратуры «Солнце– Терагерц»: АЦП — аналогово-цифровой преобразователь; АСОТР — автоматическая система обеспечения теплового режима (рисунок создан авторами)

Основной

Рис. 3. Размещение на двухосной платформе наведения (ДПН) научной аппаратуры (НА) «Солнце–Терагерц»: УРМ-Д — универсальное рабочее место; ВРМ — выносное рабочее место (рисунок создан авторами)

Приёмники излучения

В работе были рассмотрены основные компоненты детекторов НА. Приведён расчёт спектральной прозрачности системы фильтров для каждого канала и их полоса пропускания. С помощью имитатора чёрного тела рассчитана чувствительность детекторов.

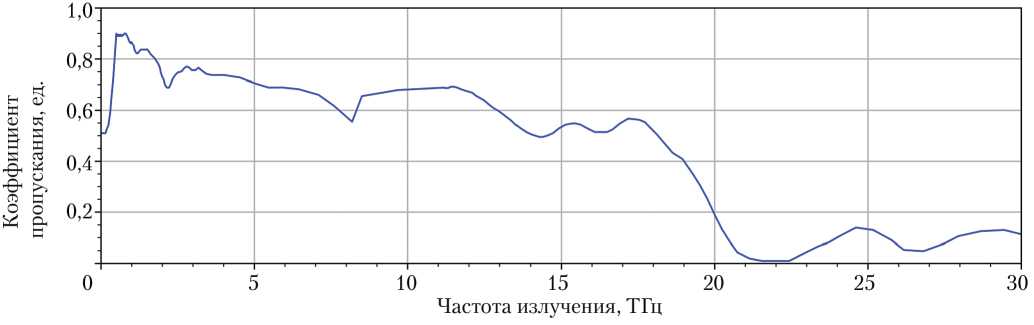

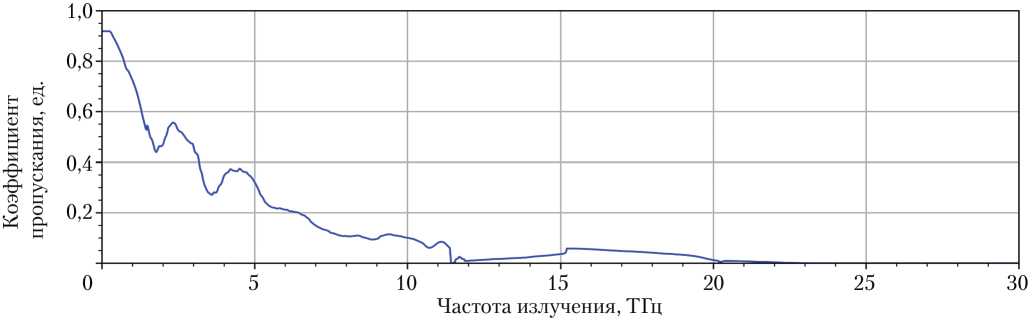

Использованные в приёмниках излучения ОАП GC-1P [17] относятся к классу неселективных неохлаждаемых детекторов. Спектральная чувствительность ОАП зависит от характеристик входного окна. Входное окно ОАП GC-1P изготавливается из полиэтилена высокой плотности ( HDPE ), спектр пропускания которого приведён на рис. 4.

Система фильтров

В состав оптического тракта детектора входит система фильтров, которая состоит из следующих компонентов:

-

• отрезающий фильтр, предназначенный для пропускания терагерцевого излучения и блокирования коротких волн;

-

• полосовой фильтр, формирующий требуемую полосу пропускания детектора в терагерцевом диапазоне.

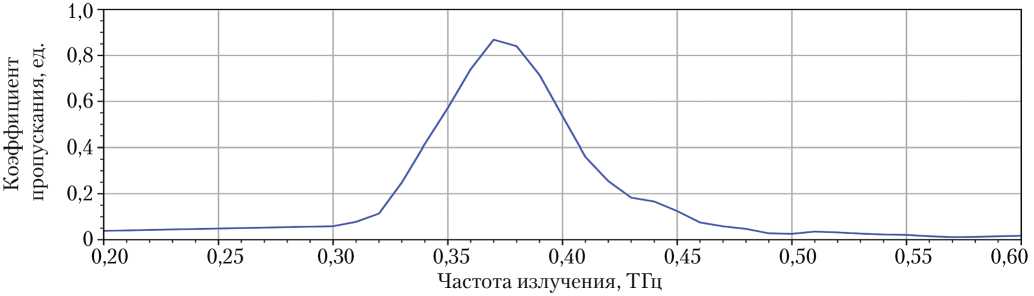

В качестве отрезающих используются фильтры LPF 23.1 [18]. По одному отрезающему фильтру на каждый детектор. Отрезающие фильтры устанавливаются непосредственно на корпус телескопа, перед оптическим прерывателем.

Спектр пропускания отрезающего фильтра приведён на рис. 5.

Для выделения необходимой полосы пропускания используются полосовые резонансные фильтры BPF [19], которые устанавливаются непосредственно на корпус приёмников (перед входным окном ОАП).

Таким образом, сформированы восемь детекторов, максимум спектральной чувствительности которых приходится на следующие частоты: 0,4; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 и 12,0 ТГц.

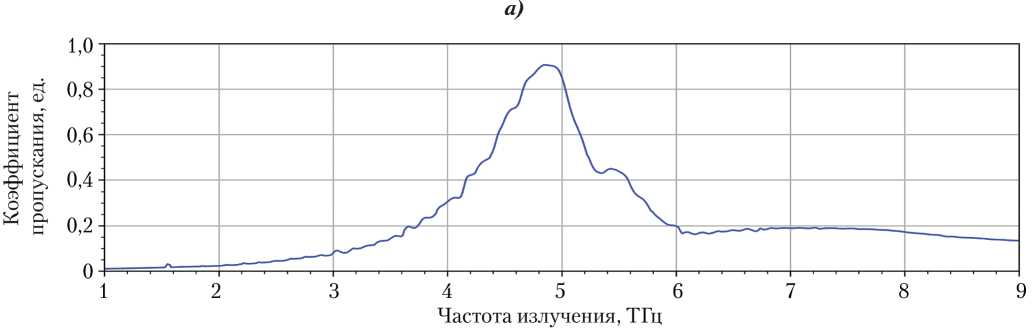

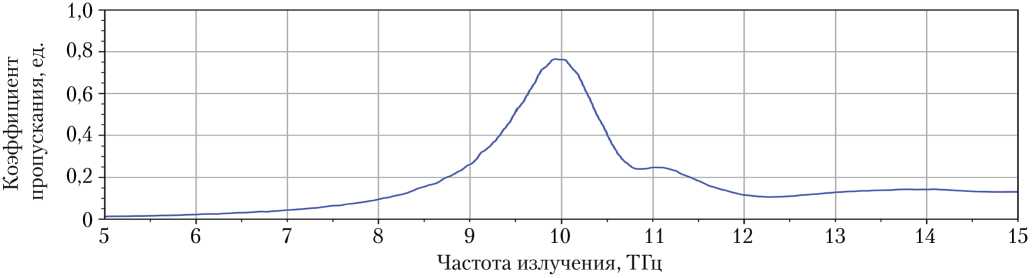

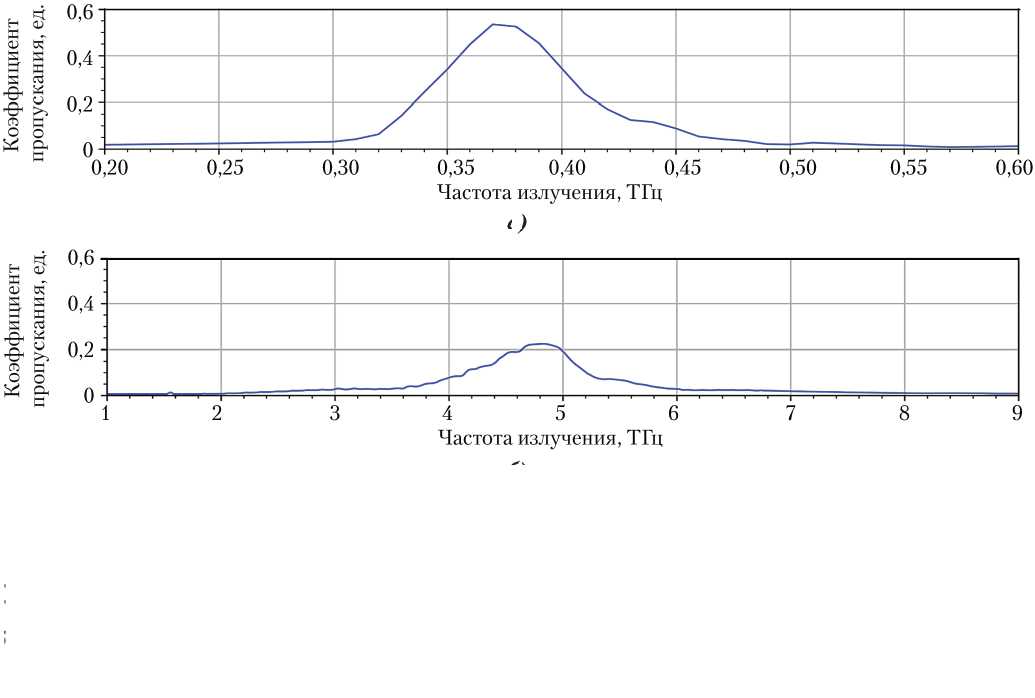

На рис. 6 приведены спектры пропускания исследуемых полосовых фильтров BPF с центральной частотой пропускания 0,4; 5,0 и 10,0 ТГц соответственно. В табл. 1 приведены измеренные характеристики полосовых фильтров.

Рис. 4. Спектр пропускания входного окна оптоакустического преобразователя в диапазоне частоты излучения

0,01…30 ТГц (рисунок создан авторами)

Рис. 5. Спектр пропускания отрезающего фильтра LPF 23.1 в диапазоне частоты излучения 0,01…30 ТГц (рисунок создан авторами)

Таблица 1

Характеристики полосовых фильтров BPF

|

Фильтр |

ν max , ТГц |

t 0,7, ед. |

Δν 0,7, ТГц |

|

BPF 0.4 |

0,37 |

0,61 |

0,03 |

|

BPF 0.8 |

0,79 |

0,63 |

0,07 |

|

BPF 1.0 |

1,00 |

0,61 |

0,10 |

|

BPF 3.0 |

2,98 |

0,62 |

0,41 |

|

BPF 5.0 |

4,85 |

0,64 |

0,64 |

|

BPF 7.0 |

7,27 |

0,65 |

0,96 |

|

BPF 10.0 |

9,93 |

0,54 |

0,79 |

|

BPF 12.0 |

11,61 |

0,60 |

1,62 |

б)

в)

Рис. 6. Спектры пропускания полосовых фильтров: а — BPF 0.4; б — BPF 5.0; в — BPF 10.0 (рисунки созданы авторами)

Примечание . νmax — измеренная частота максимума пропускания (центральная частота); t 0,7 — коэффициент пропускания на уровне 0,7 от максимума; Δν0,7 — полоса пропускания фильтра.

Результирующий коэффициент пропускания системы фильтров и входного окна ОАП вычисляется по следующей формуле:

t рез( ν ) = tHDPE ( ν ) ∙ t LPF ( ν ) ∙ tBPF ( ν ), (1)

где tHDPE ( ν ) — коэффициент пропускания входного окна HDPE ; tLPF ( ν ) — коэффициент пропускания отрезающего фильтра LPF ; tBPF ( ν ) — коэффициент пропускания полосового фильтра BPF .

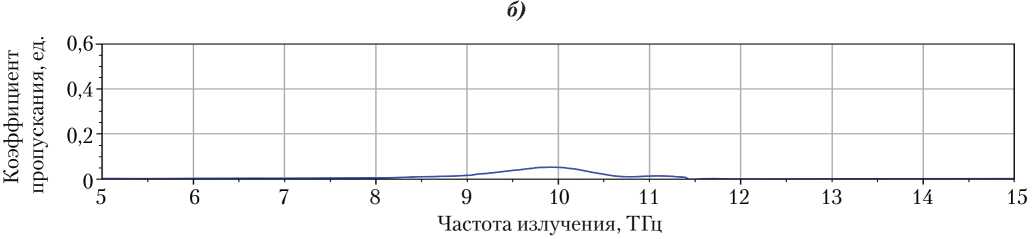

На рис. 7 приведены результирующие спектры пропускания для детекторов на 0,4; 5,0 и 10,0 ТГц соответственно. Характеристики испытанных систем фильтров приведены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики испытанных систем фильтров

|

Система фильтров |

ν max , ТГц |

t 0,7, ед. |

Δν 0,7, ТГц |

|

HDPE+LPF+BPF 0.4 |

0,37 |

0,38 |

0,03 |

|

HDPE+LPF+BPF 0.8 |

0,79 |

0,44 |

0,07 |

|

HDPE+LPF+BPF 1.0 |

1,00 |

0,38 |

0,10 |

|

HDPE+LPF+BPF 3.0 |

2,97 |

0,22 |

0,40 |

|

HDPE+LPF+BPF 5.0 |

4,82 |

0,16 |

0,62 |

|

HDPE+LPF+BPF 7.0 |

6,78 |

0,06 |

1,26 |

|

HDPE+LPF+BPF 10.0 |

9,93 |

0,05 |

0,81 |

|

HDPE+LPF+BPF 12.0 |

11,17 |

0,03 |

0,52 |

Примечание . См. примечание к табл. 1.

а)

в)

Рис. 7. Типовые результирующие спектры пропускания совокупности системы фильтров и входного окна HDPE для детекторов с центральной частотой: а – 0,4 ТГц; б – 5,0 ТГц; в – 10,0 ТГц (рисунки созданы авторами)

Коэффициенты передачи системы фильтров значительно ниже, чем коэффициенты передачи исходных полосовых фильтров BPF . При этом чувствительность детекторов на 7,0; 10,0 и 12,0 ТГц в 5–10 раз ниже, чем у детекторов на 0,4–5,0 ТГц, что объясняется характеристикой отрезающего фильтра LPF .

Также следует отметить, что чем уже полоса пропускания Δν 0,7 исходного полосового фильтра BPF , тем точнее сохраняется значение максимума коэффициента передачи ν max для системы фильтров.

Детектор на 12,0 ТГц демонстрирует наибольшее отклонение максимума коэффициента передачи в сторону снижения частоты и, одновременно с этим, сужение полосы пропускания, что связано с сильной неоднородностью прозрачности отрезающего фильтра LPF в окрестности 12 ТГц.

Далее коэффициенты t рез( ν ) будут использоваться для расчёта потоков излучения, проходящих через входное окно приёмника.

Имитатор чёрного тела

Имитатор чёрного тела (ИЧТ) предназначен для проверки работоспособности НА «Солнце–Терагерц» при наземной экспериментальной отработке [16], а именно: для проведения проверок, юстировок и калибровок детектирующих модулей. Имитатор чёрного тела состоит из двух блоков: излучателя ИЧТ и блока управления и питания.

ИЧТ обеспечивает решение следующих задач научного эксперимента:

-

• формирование потока излучения в терагерцевом диапазоне волн, подобного излучению абсолютно чёрного тела в широком диапазоне радиояркостных температур;

-

• проверку работоспособности НА в широком диапазоне температур излучателя ИЧТ;

-

• оценку чувствительности оптических трактов НА.

Принцип действия ИЧТ заключается в формировании потока энергии в терагерцевом диапазоне волн с помощью нагреваемого керамического излучателя и внеосевого параболического зеркала.

Основные характеристики ИЧТ: диапазон воспроизводимой температуры 100^700 ° C;

дискретность цифровой индикации температуры 1,0 ° C;

нестабильность поддержания температуры излучателя ±0,2 ° C.

Излучающим элементом служит шайба, изготовленная из алюмони-тридной керамики AlN-230 с теплопроводностью 230 Вт/(м∙К) и степенью черноты в терагерцевом диапазоне волн не менее 0,88.

Температура излучающего элемента регулируется с помощью патронного нагревателя ТЭНПВ-6,2-35-60-100- L 300 в пределах от комнатной до 1 000 К.

Теплоизоляция нагревателя двойная, обеспечивается изолирующей керамикой ТЗМК и отражающим экраном из нержавеющей стали.

Измерение температуры излучающего элемента осуществляется с помощью термопары хромель–алюмель.

Направленный поток энергии тера-герцевого диапазона волн формируется внеосевым параболическим зеркалом с фокусным расстоянием 100 мм, в фокусе которого помещён излучающий элемент. Зеркало изготовлено из алюминиевого сплава с полировкой поверхности.

Задание и поддержание температуры нагревателя tbb излучающего элемента осуществляется путём пропорционально-интегрально-дифференциального регулирования напряжения, подаваемого на нагреватель. Контроль температуры нагревателя осуществляется с помощью термопары хромель–алюмель [16].

В качестве дополнительного средства измерения температуры излучающего элемента в комплект ИЧТ входит инфракрасный пирометр Кельвин–Компакт Д, с помощью которого проведено сравнение температуры излучателя ИЧТ по данным регулятора и температуры, измеренной пирометром с поверхности ИЧТ.

Излучатель ИЧТ и пирометр были установлены на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии ~300 мм друг от друга. На данном расстоянии поле зрения пирометра составляет 40 мм. Таким образом, измеряется усреднённая температура tp с большей части поверхности зеркала. Оптические оси были совмещены с помощью лазерного указателя пирометра. В табл. 3 приведены результаты измерений. Разница между заданными и измеренными значениями температуры излучателя ИЧТ на отрезке 373…873 K не превышает 8% и, вероятно, обусловлена наличием температурного градиента между термопарой и излучающим элементом ИЧТ, характеристиками излучающего элемента (степенью черноты), что, в свою очередь, влияет на корректность измерения температуры пирометром.

Таблица 3

Сравнение заданных и измеряемых температур излучателя ИЧТ

|

Температура излучателя ИЧТ по данным измерителя-регулятора t bb , K |

Температура излучателя ИЧТ по данным инфракрасного пирометра tp , K |

tbb – tp . 100% tbb |

|

373 |

363 |

2,68 |

|

473 |

455 |

3,80 |

|

573 |

546 |

4,71 |

|

673 |

636 |

5,49 |

|

773 |

721 |

6,72 |

|

873 |

805 |

7,79 |

В результате, имеется неопределённость температуры ИЧТ, в связи с чем принято решение измерять температуру излучателя ИЧТ по данным измерителя-регулятора tbb , а её абсолютную погрешность определять как | tbb – tp |.

Согласно формуле Планка [20] для спектральной плотности излучения чёрного тела, тл = 2п Н V3 1

(V, C2 Еv/(kT) - 1 , где r(ν, T) — спектральная плотность излучения на единицу площади в интервале частот (ν, dν), Вт/(м2∙ Гц); ν — частота излучения, Гц; T — температура абсолютно чёрного тела, К; h — постоянная Планка, h = 6,62∙ 10–34 Дж/Гц; k — постоянная Больцмана, k = 1,38∙10–23 Дж/К; c — скорость света в вакууме, c = 2,99∙108 м/с.

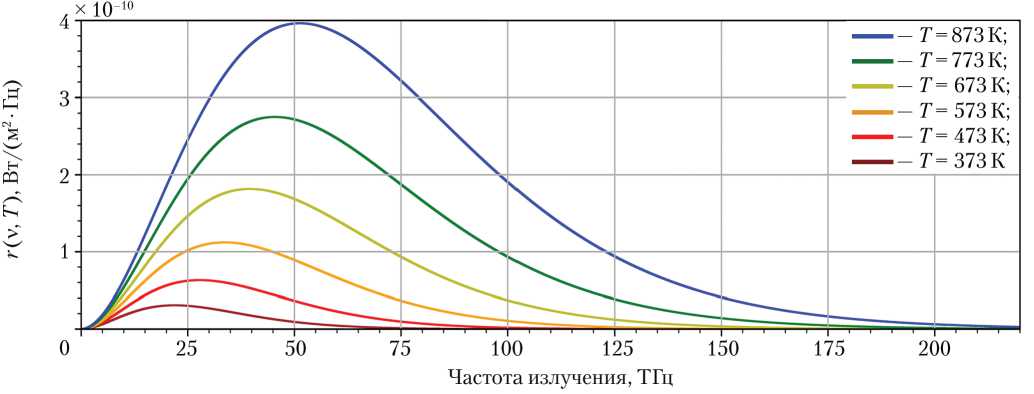

На рис. 8 приведены графики спектральной плотности излучения абсолютно чёрного тела при температурах 373…873 K в диапазоне частот 0,1…220 ТГц (рис. 8, а ) и в диапазоне частот 0,1…12 ТГц (рис. 8, б ).

Расчёт потоков излучения, регистрируемых приёмниками

В приближении, что ИЧТ является абсолютно чёрным телом, энергетическая светимость ИЧТ R ( Т ) (Вт/м2) в диапазоне частот от ν 1 до ν 2 вычисляется из следующего соотношения:

v 2

R ( T ) = J r ( v , T ) d v . (3)

Поток излучения (Фд(Т), Дж), падающий на входное окно телескопа (детектора), равен v2

Ф д ( Т ) = S тел J r ( v , T ) d v , (4)

где S тел — площадь входного окна телескопа (рассчитана как разность площади большого зеркала с площадью малого зеркала и крестовины [15]), м2; S тел = 3,84 ∙10–3 м2.

а)

б)

Рис. 8. Спектральная плотность излучения чёрного тела: а — в диапазоне частот 0,1…220 ТГц; б — в диапазоне частот 0,1…12 ТГц (рисунки созданы авторами)

Поток излучения от ИЧТ, проходящий через входное окно приёмника (Фп( Т ), Дж), равен:

v 2

Ф . ( Т ) = S тел j p ( V ) r ( v , T ) t ^v) d v , (5) V 1

где p ( ν ) — соотношение потока излучения, падающего на входное окно приёмника, и потока излучения, падающего на входное окно телескопа на частоте ν , являющееся следствием дифракционных потерь на зеркалах [15].

Для расчёта потоков излучения, регистрируемых приёмниками от Солнца, определим энергетическую светимость абсолютно чёрного тела R ЧТ при температуре на поверхности Солнца T сол = 5 778 К. Используя закон Стефана – Больцмана [20]

R ЧТ( Т ) = σ Т 4, (6) где σ — постоянная Стефана – Больцмана, σ = 5,67∙ 10–8 Вт/(м2∙К4), получим R ЧТ( T сол) = 6,32∙107 Вт/м2.

Солнечная постоянная — мощность солнечного излучения, проходящего через единицу площади, ориентированной перпендикулярно потоку солнечных лучей, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца (на границе атмосферы Земли): G сол = 1 360 Вт/м2.

Введём нормировочный коэффициент K = G сол / R ЧТ ; K = 2,15∙10–5.

Тогда спектральная энергетическая светимость Солнца rсол(ν) на границе атмосферы равна rсол(ν) = Kr(ν, Tсол). (7)

Приёмник (в совокупности с оптическим прерывателем) является источником переменного квазисинусоидального двуполярного сигнала, точкам экстремумов которого соответствуют факты закрытия/открытия лопаток оптического прерывателя. Если поток излучения, поступающий на приёмник, превышает поток собственного излучения приёмника, то при открытых лопатках оптического прерывателя происходит нагрев приёмника, и достигается локальный максимум сигнала, а при закрытых лопатках — локальный минимум. Если поток собственного излучения приёмника превышает поток входящего излучения, то, наоборот, приёмник охлаждается при открытых лопатках, достигается локальный минимум сигнала, а при закрытых — локальный максимум.

В дальнейшем анализе удобно использовать размах сигнала, т. е. разницу между двумя близлежащими экстремумами:

U i = V 2 i –1 – V 2 i , (8)

где Ui — размах сигнала, мВ; V 2 i –1 — локальный экстремум 2 i –1, мВ; V 2 i — локальный экстремум 2 i , мВ; i — номер измерения.

Для определённости, точка V 2 i –1 будет соответствовать открытым лопаткам оптического прерывателя, а точка V 2 i — закрытым лопаткам.

Калибровка детекторовс помощью имитатора чёрного тела

Рассмотрим зависимость выходного сигнала приёмника от температуры излучателя ИЧТ с помощью стенда, внутри которого были установлены приёмник; оптический прерыватель на 10 Гц; телескоп; набор фильтров (отрезающий фильтр LPF 23.1 и один полосовой фильтр BPF : 0,4; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 или 12,0 ТГц). Сигнал приёмника поступает на вход USB -осциллографа АКИП-72204А.

Средние значения размаха сигнала приёмника далее используются для расчёта корреляционной зависимости размаха сигнала от температуры излучателя ИЧТ по методу наименьших квадратов (МНК).

Таким образом, зависимость размаха сигнала приёмника от температуры излучателя ИЧТ может быть представлена в следующем виде:

U ( T ) = aT + b , (9) где a — угловой коэффициент аппроксимирующей прямой, мВ/K; b — свободный член аппроксимирующей прямой, мВ.

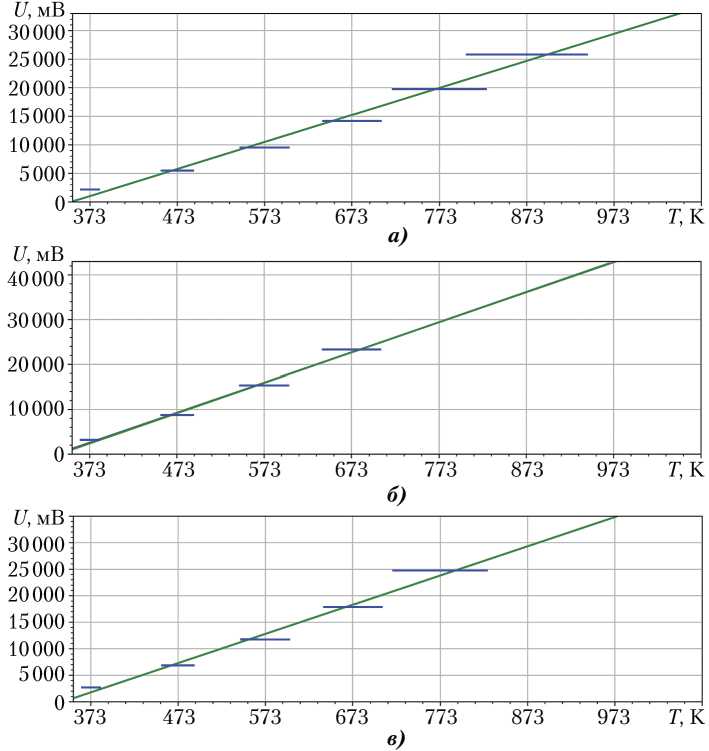

На рис. 9 приведена зависимость размаха сигнала ( U , мВ) приёмника от температуры излучателя ИЧТ ( T , K). На рис. 9, а приведён график размаха сигнала при установленном полосовом фильтре BPF 0.4 (канал № 1). Синие горизонтальные отрезки — величина погрешности заданного значения температуры поверхности излучателя ИЧТ (см. табл. 3). Среднеквадратичное отклонение размаха сигнала не превышает толщины горизонтальных линий. Зелёная прямая линия — аппроксимация данных по МНК. На рис. 9, б , в приведены графики при установленных полосовых фильтрах BPF 5.0 и BPF 10.0 (канал № 5 и канал № 7) соответственно.

В табл. 4 приведены зависимости размаха сигнала относительно температуры излучателя ИЧТ ( T , K) по каждому каналу при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и комплекта гладких зеркал в телескопе.

Рис. 9. Зависимость размаха сигнала (U, мВ) приёмников от температуры излучателя ИЧТ (T, K) для каналов № 1 (а), 5 (б) и 7 (в) при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и гладких зеркал (рисунки созданы авторами)

Таблица 4

Параметры аппроксимирующих прямых U ( T ) для каждого детектора при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и гладких зеркал в телескопе

|

Канал |

ν max , ТГц |

a 0( ν ), мВ/K |

b 0( ν ), мВ |

R 2 |

|

1 |

0,37 |

47,38 ± 2,59 |

–16 699,84 ± 1 670,60 |

0,99 |

|

2 |

0,79 |

36,84 ± 2,55 |

–13 358,79 ± 1 644,88 |

0,98 |

|

3 |

1,00 |

36,11 ± 2,14 |

–12 837,91 ± 1 381,49 |

0,99 |

|

4 |

2,97 |

50,32 ± 3,34 |

–18 005,24 ± 1 970,95 |

0,98 |

|

5 |

4,82 |

66,95 ± 2,68 |

–22 362,20 ± 1 435,64 |

0,99 |

|

6 |

6,78 |

68,92 ± 2,02 |

–22 450,43 ± 1 078,98 |

0,99 |

|

7 |

9,93 |

55,06 ± 2,78 |

–18 746,44 ± 1 638,66 |

0,99 |

|

8 |

11,17 |

65,49 ± 1,98 |

–21 187,03 ± 1 061,53 |

0,99 |

Примечание . νmax — центральная частота пропускания системы фильтров в данном канале; a 0(ν) — угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых линий; b 0(ν) — свободные члены; R 2 — коэффициенты детерминации.

Оценка влияния качества оптической поверхности зеркал

Ранее все расчёты были проведены с тем приближением, что все зеркала обладают нулевой шероховатостью, а измерения проводились на гладких зеркалах. Однако, с целью обеспечения дополнительного рассеяния излучения в видимом диапазоне спектра, зеркала проходят специальную обработку поверхности:

-

1) притирка на шаблонах с водой и порошком Al2O3 с зернистостью от 600 до 1 200 единиц;

-

2) обезжиривание;

-

3) промывка в деионизованной воде (длительная с ультразвуком);

-

4) травление в растворе NaOH;

-

5) промывка в деионизованной воде;

-

6) осветление в растворе HNO3;

-

7) промывка в проточной воде;

-

8) промывка в деионизованной воде;

-

9) сушка.

Итоговое качество оптической поверхности регулируется длительностью процесса травления в растворе NaOH. Для определения оптимального времени травления было изготовлено пять плоских образцов зеркал, обработанных по вышеуказанному алгоритму. Время нахождения образцов в растворе NaOH: №1 – 15 с, №2 – 10 с, №3 – 5 с, №4 – 3 с, №5 – 5 с. Снижение коэффициента отражения для всех образцов происходит примерно от 20 мкм (примерно 15 ТГц) и далее к более коротким длинам волн. Для обработки зеркал телескопа был выбран образец №4, так как он обладает достаточно высоким и стабильным коэффициентом отражения для длин волн более 20 мкм и большим наклоном спектральной кривой на срезе.

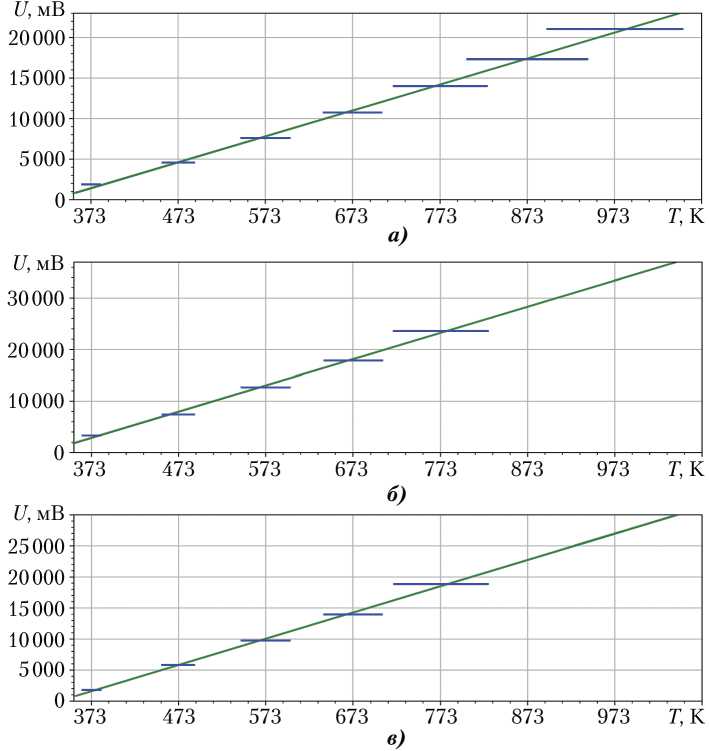

На рис. 10 приведена зависимость размаха сигнала (U, мВ) приёмника от температуры излучателя ИЧТ (T, K) при установленных шероховатых зеркалах. На рис. 10, а приведён график размаха сигнала при установленном полосовом фильтре BPF 0.4 (канал № 1). Синие горизонтальные отрезки — величина погрешности заданного значения температуры поверхности излучателя ИЧТ. Среднеквадратичное отклонение размаха сигнала не превышает толщины горизонтальных линий. Зелёная прямая линия — аппроксимация данных по МНК. На рис. 10, б, в приведены графики при установленных полосовых фильтрах BPF 5.0 и BPF 10.0 (каналы № 5 и 7) соответственно.

В табл. 5 приведены зависимости размаха сигнала относительно температуры излучателя ИЧТ ( T , K) по каждому каналу при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и комплекта шероховатых зеркал в телескопе.

Оценим спектральный коэффициент отражения шероховатых зеркал в телескопе. В приближении, что коэффициент отражения для необработанного (гладкого) зеркала ρ = 1, можно записать:

« 1 ( v )

Pt ( v ) ~— , (10) T a o ( v )

где ρ t ( ν ) — спектральный коэффициент отражения системы зеркал в телескопе, ед.

Так как в состав телескопа входят два зеркала, то спектральный коэффициент отражения одного зеркала:

P m ( V ) = VP ^ ( V ) • (11)

Рис. 10. Зависимость размаха сигнала (U, мВ) приёмников от температуры излучателя ИЧТ (T, K) для каналов № 1 (а), 5 (б) и 7 (в) при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и шероховатых зеркал (рисунки созданы авторами)

Таблица 5

Параметры аппроксимирующих прямых U ( T ) для каждого детектора при использовании оптического прерывателя на 10 Гц и шероховатых зеркал в телескопе

|

Канал |

ν max , ТГц |

a 1( ν ), мВ/K |

b 1( ν ), мВ |

R 2 |

|

1 |

0,37 |

32,63 ± 0,80 |

–10 857,21 ± 601,80 |

0,99 |

|

2 |

0,79 |

23,75 ± 0,55 |

–7 895,38 ± 384,16 |

0,99 |

|

3 |

1,00 |

24,36 ± 0,53 |

–8 084,39 ± 370,53 |

0,99 |

|

4 |

2,97 |

32,97 ± 0,94 |

–11 344,77 ± 658,93 |

0,99 |

|

5 |

4,82 |

51,03 ± 1,42 |

–16 259,24 ± 840,44 |

0,99 |

|

6 |

6,78 |

53,21 ± 0,90 |

–16 716,96 ± 530,41 |

0,99 |

|

7 |

9,93 |

43,26 ± 0,94 |

–14 675,97 ± 604,65 |

0,99 |

|

8 |

11,17 |

47,23 ± 1,50 |

–15 905,62 ± 887,44 |

0,99 |

Примечание . νmax — центральная частота пропускания системы фильтров в данном канале; a 1(ν) — угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых линий; b 1(ν) — свободные члены; R 2 — коэффициенты детерминации.

В табл. 6 приведены спектральные коэффициенты отражения для каждого канала.

Таблица 6

Расчётные спектральные коэффициенты отражения системы зеркал и отдельного зеркала телескопа

Расчёт чувствительности детекторов

Эффективность оптического тракта детектора (телескоп, система фильтров, входное окно приёмника) можно оце-

нить как отношение потока излучения на приёмнике к потоку излучения на

|

Канал |

ν max , ТГц |

ρ t ( ν ), ед. |

ρ m ( ν ), ед. |

|

1 |

0,37 |

0,68 ± 0,05 |

0,83 ± 0,02 |

|

2 |

0,79 |

0,64 ± 0,06 |

0,80 ±0,02 |

|

3 |

1,00 |

0,67 ± 0,05 |

0,82 ± 0,02 |

|

4 |

2,97 |

0,66 ± 0,06 |

0,81 ± 0,03 |

|

5 |

4,82 |

0,76 ± 0,05 |

0,87 ± 0,02 |

|

6 |

6,78 |

0,77 ± 0,04 |

0,88 ± 0,02 |

|

7 |

9,93 |

0,79 ± 0,06 |

0,74 ± 0,03 |

|

8 |

11,17 |

0,72 ± 0,04 |

0,85 ± 0,02 |

телескопе в полосе пропускания системы фильтров детектора: Фп/Фд (ед.).

Для этого выражения (4) и (12) необходимо интегрировать на частотах,

находящихся в системы фильтров (см. табл. 2):

полосе пропускания для каждого детектора

ν 1 = ν max

ν 2 = ν max +

Δ ν 0,7/2;

Δ ν 0,7 /2.

Примечание . νmax — центральная частота пропускания системы фильтров в данном канале; ρ t (ν) — спектральные коэффициенты отражения совокупности системы зеркал телескопа; ρ m (ν) — спектральные коэффициенты отражения отдельных зеркал.

С учётом влияния качества оптической поверхности зеркал телескопа, поток излучения, проходящий через входное окно приёмника Фп(Вт), равен

Ф п ( Т = S тел J р t ( V ) p ( V ) r ( V , T ) t pe3 ( v ) d V . (12) V 1

Выразив T из соотношения (9) и подставив его в формулу Планка (2), получим

2 n h v 3 1

r ( V , U = — ^Ah^-1^! • (13)

Возьмём максимальный размах выходного сигнала приёмника, который определяется усилителем и составляет примерно Δ U = 27 В. Подставляя значения U 0 = 0 В и U 1 = 27 В в выражения (4), (12) и (13) при условии (14), получим значения потоков излучения на приёмнике Фп( U 0) и Фп( U 1) и значения потоков излучения на входном окне телескопа детектора Фд( U 0) и Фд( U 1).

Чувствительность детекторов можно оценить как отношение Δ U / Δ Ф (В/Вт), где Δ U = U 1 – U 0, В; Δ Фд = Фд( U 1) – Фд(д U 0), Вт.

В табл. 7 приведены результаты расчёта чувствительности детекторов.

При размахе сигнала 27 В входящие потоки на детекторе и на приёмнике снизились, что является следствием увеличения чувствительности и, одновременно с этим, снижения динамического диапазона.

Таблица 7

Результаты расчёта чувствительности детекторов при частоте оптического прерывателя 10 Гц

|

Канал |

ν max , ТГц |

Фп(0 В), Вт |

Фп(27 В), Вт |

Фд(0 В), Вт |

Фд(27 В), Вт |

Фп/Фд, ед. |

Δ U / Δ Фд, В/Вт |

|

1 |

0,37 |

(2,56 ± 0,27)∙10–6 |

(4,92 ± 0,66)∙10–6 |

(9,39 ±0,99)∙10–6 |

(1,81 ± 0,24)∙10–5 |

(2,72 ± 0,57)∙10–1 |

(3,11 ± 2,43)∙106 |

|

2 |

0,79 |

(3,17 ± 0,41)∙10–5 |

(6,93 ± 0,13)∙10–4 |

(9,99 ± 1,07)∙10–5 |

(2,19 ± 0,34)∙10–4 |

(3,17 ± 0,83)∙10–1 |

(2,27 ± 1,78)∙105 |

|

3 |

1,00 |

(6,04 ± 0,70)∙10–5 |

(1,35 ± 0,19)∙10–4 |

(2,22 ± 0,26)∙10–4 |

(4,97 ± 0,71)∙10–4 |

(2,72 ± 0,63)∙10–1 |

(9,83 ± 6,87)∙104 |

|

4 |

2,97 |

(1,16 ± 0,15)∙10–3 |

(2,27 ± 0,35)∙10–3 |

(7,38 ± 0,96)∙10–3 |

(1,44 ± 0,22)∙10–2 |

(1,57 ± 0,41)∙10–1 |

(3,84 ± 3,49)∙103 |

|

5 |

4,82 |

(2,87 ± 0,25)∙10–3 |

(5,18 ± 0,60)∙10–3 |

(2,67 ± 0,23)∙10–2 |

(4,81 ± 0,55)∙10–2 |

(1,08 ± 0,19)∙10–1 |

(1,26 ± 0,92)∙103 |

|

6 |

6,78 |

(3,88 ± 0,27)∙10–3 |

(7,19 ± 0,73)∙10–3 |

(9,60 ± 0,68)∙10–2 |

(1,78 ± 0,18)∙10–1 |

(4,04 ± 0,57)∙10–2 |

(3,29 ± 2,02)∙102 |

|

7 |

9,93 |

(3,06 ± 0,37)∙10–3 |

(6,65 ± 1,01)∙10–3 |

(1,20 ± 0,14)∙10–1 |

(2,61 ± 0,40)∙10–1 |

(2,54 ± 0,61)∙10–2 |

(1,91 ± 1,50)∙102 |

|

8 |

11,17 |

(1,82 ± 0,14)∙10–3 |

(3,79 ± 0,37)∙10–3 |

(8,86 ± 0,69)∙10–2 |

(1,84 ± 0,21)∙10–1 |

(2,06 ± 0,32)∙10–2 |

(2,83 ± 1,68)∙102 |

Примечание . νmax — центральная частота пропускания системы фильтров в данном канале; Фп(0 В) и Фп(27 В) — потоки излучения на приёмнике при выходных размахах сигнала приёмника U 0 = 0 В и U 1 = 27 В соответственно; Фд(0 В) и Фд(27 В) — потоки излучения на входном окне телескопа при выходных размахах сигнала приёмника U 0 = 0 В и U 1 = 27 В соответственно; Фп /Фд — эффективность оптического тракта детектора; Δ U /ΔФд — чувствительность детекторов.

Также следует отметить, что для увеличения точности калибровки, т. е. для уточнения зависимости U ( T ), в дальнейшем необходимо провести калибровки приёмников как при различных температурах ИЧТ, так и при вариации собственной температуры приёмников, чтобы определить температурную зависимость ОАП «Ячейка Голея».

Оценка потоков солнечного терагерцевого излучения, поступающего на детекторы

Мерой измерения потоков солнечного излучения является стандартная единица спектральной плотности потока солнечного электромагнитного излучения Solar Flux Unit ( SFU ), равная 10–22 Вт/(м2∙Гц) [11].

Излучение, измеряемое приёмником детектора, можно представить как сумму собственного излучения от НА и МКС и непосредственно измеряемого излучения Солнца.

В табл. 8 приведены результаты расчёта потоков солнечного электромагнитного излучения для каждого детектора. Данные приведены для случаев использования оптических прерывателей на 10 Гц.

Таблица 8

Результаты расчёта потоков солнечного электромагнитного излучения для каждого детектора

|

Канал |

ν max , ТГц |

SFU , Вт / (м2 ∙ Гц) |

SFU , max Вт / (м2 ∙ Гц) |

SFU max/ 212, Вт / (м2∙ Гц) |

|

1 |

0,37 |

4,92∙105 |

3,00∙109 |

7,31∙105 |

|

2 |

0,79 |

5,22∙106 |

3,26∙1010 |

7,97∙106 |

|

3 |

1,00 |

1,18∙107 |

6,95∙1010 |

1,70∙107 |

|

4 |

2,97 |

4,20∙108 |

1,96∙1012 |

4,78∙108 |

|

5 |

4,82 |

1,70∙109 |

6,18∙1012 |

1,51∙109 |

|

6 |

6,78 |

6,78∙109 |

2,10∙1013 |

5,12∙109 |

|

7 |

9,93 |

9,19∙109 |

3,14∙1013 |

7,67∙109 |

|

8 |

11,17 |

7,43∙109 |

2,22∙1013 |

5,43∙109 |

Примечание . νmax — центральная частота пропускания системы фильтров в данном канале; SFU — спектральные плотности потоков солнечного электромагнитного излучения в полосе пропускания систем фильтров для каждого канала (см. табл. 2), что является расчётным значением фонового излучения спокойного Солнца; SFU max — расчётные значения максимальных (при размахе сигналов приёмника, равных ~9,8 В, что соответствует уровню насыщения АЦП блока электроники) спектральных плотностей потоков солнечного электромагнитного излучения в полосе пропускания систем фильтров для каждого канала; SFU max/212 — отношение расчётных значений максимальных спектральных плотностей потоков солнечного электромагнитного излучения в полосе пропускания систем фильтров для каждого канала к числу уровней квантования АЦП.

Как видно из табл. 8, отношения расчётных значений максимальных спектральных плотностей потоков солнечного электромагнитного излучения в полосе пропускания систем фильтров для каждого канала к числу уровней квантования аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), т. е. минимальный значимый разряд в единицах SFU , примерно соответствует величине SFU от спокойного Солнца (фон).

С учётом ранее полученных на Солнечном субмиллиметровом телескопе ( SST ) данных [6] и результатов баллонного эксперимента Solar-T [21], во время вспышечной активности ожидаемые величины потоков излучения в терагерцевой области спектра будут превосходить сигналы при спокойном Солнце (фоновом солнечном излучении) в 50–100 раз и более.

Заключение

В данной работе приведено краткое описание НА для эксперимента «Солнце–Терагерц», запланированного на борту Российского сегмента МКС. Основной задачей эксперимента является исследование Солнца в терагерцевом диапазоне излучения.

Приведён расчёт спектральной прозрачности системы фильтров для каждого канала. Предварительно можно сделать вывод, что многократное снижение чувствительности с увеличением центральной частоты (вследствие снижения эффективности системы фильтров) не приведёт к значительному снижению уровня сигналов детекторов вследствие расширения полосы пропускания и, таким образом, к увеличению интегральных потоков излучения. Также с увеличением частоты растёт спектральная плотность излучения чёрного тела (рис. 6), что, в свою очередь, также компенсирует снижение чувствительности.

Определён нормировочный коэффициент K , устанавливающий взаимосвязь (7) между потоками излучения от ИЧТ и Солнца, рассмотренных как абсолютно чёрные тела. Данный подход позволил сравнить величину потоков излучения ИЧТ при различных температурах с излучением спокойного Солнца (см. табл. 3).

Определены калибровочные кривые U ( T ) детекторов, где T — температура ИЧТ (К), а U — выходной сигнал приёмника (мВ). Таким образом, проведена оценка чувствительности детекторов как соотношение Δ U / Δ Фд(В/Вт), а также зависимость величины выходных сигналов от потоков излучения, падающих на детектор.

Список литературы Расчёт потоков солнечного терагерцевого излучения, регистрируемого приёмниками научной аппаратуры на борту международной космической станции

- Kinnison J., Vaughan R., Hill P., Raouafi N., Guo Y., Pinkine N. Parker solar probe: a mission to touch the Sun. IEEE Aerospace Conference 2020. P. 1–14. DOI: 10.1109/AERO47225.2020.9172703

- Howard R.A., Vourlidas A., Korendyke C.M., Plunkett S.P., Carter M.T., Wang D., Rich N., McMullin D.R., Lynch S., Thurn A., Clifford G., Socker D.G., Thernisien A.F., Chua D., Linton M.G., Keller D., Janesick J.R., Tower J., Grygon M., Hagood R., Bast W., Liewer P.C., DeJong E.M., Velli M.M.C., Mikic Z., Bothmer V., Rochus P., Halain J.-P., Lamy P.L. The solar and heliospheric imager (SoloHI) instrument for the solar orbiter mission // Proc. SPIE 8862, Solar Physics and Space Weather Instrumentation V, 88620H (26 September 2013). DOI: 10.1117/12.2027657

- Domingo V., Fleck B., Poland A.I. SOHO: The Solar and Heliospheric Observatory // Space Science Reviews. 1995. V. 72. P. 81–84. DOI: 10.1007/BF00768758

- Davila J.M., Rust D.M., Pizzo V.J., Liewer P.C. Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) // Proc. SPIE 2804, Missions to the Sun, 25 November 1996. DOI:10.1117/12.259724

- Kalinin EV, Philippov MV, Makhmutov VS, Maksumov S, Stozhkov YuI, Kvashnin AA, Izmailov GN, Ozolin VV. A study of the characteristic of a terahertz radiation detector for the Solntse–Terahertz scientific apparatus. Cosmic Research. 2021; 59(1): 3–8 (in Russian).

- Kaufmann P., Raullin J.-P., de Castro C.G.G., Levato H., Gary D.E., Costa J.E.R., Marun A., Pereyra P., Silva A.V.R., Correia E. A new solar burst spectral component emitting only in the terahertz range // Astrophysical Journal. 2004. Vol. 603(2). P. L121–L124. DOI:10.1086/383186

- Kaufmann P., Correia E., Costa J.E.R., Zodi Vaz A.M., Dennis B.R. Solar burst with millimeter-wave emission at high frequency only // Nature. 1985. Vol. 313. P. 380–382.

- Kaufmann P. Submillimeter/IR solar bursts from high energy electrons // High energy solar physics. AIP Conference Proceedings, New York. 1996. Vol. 374. P. 379–392. DOI: 10.1063/1.50945

- Kaufmann P., Costa J.E.R., Castro C.G.G., Hadano Y.R., Kingsley J.S., Kingsley R.K., Levato H., Marun A., Raulin J.P., Rovira M., Correia E., Silva A.V.R. The new submillimeter-wave solar telescope // Proceedings of the 2001 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference. IEEE. 2001. P. 439–442.

- Kaufmann P., Castro C.G.G., Makhmutov V.S., Raulin J.P., Schwenn R., Levato H., Rovira M. Launch of solar coronal mass ejections and submillimeter pulse bursts // Journal of Geophysical Research. 2003. Vol. 108(A7). 1280 p.

- Krucker S., Castro C.G.G., Hudson H.S., Trottet G., Bastian T., Hales A., Sparova J.K., Klein K.-L., Kretzschmar M., Luthi T., Mackinnon A.L. Pohjolainen S., White S.M. Solar flares at submillimeter wavelengths // The Astronomy and Astrophysics Review. 2013. Vol. 21. P. 58.

- Luthi T., Magun A., Miller M. First observation of a solar X-class flare in the submillimeter range with KOSMA // Astronomy and Astrophysics. 2004. Vol. 415. P. 1123–1132.

- Makhmutov V.S., Raulin J.P., Castro C.G.G., Kaufmann P., Correia E. Wavelet decomposition of submillimeter solar radio bursts // Solar Physics. 2003. Vol. 218. P. 211–220.

- Makhmutov V.S., Kurt V., Yushkov B.Yu., Grechnev V.V., Kaufmann P., Raulin J.-P., Bazilevskaya G., Stozhkov Y.I. Spectral peculiarities of high energy X-ray radiation, gamma radiation, and submillimeter radio emission in the impulsive phase of a solar flare // Bulletin of the Russian Academy of Science: Physics. 2011. Vol. 75. P. 747–750.

- 15.Kvashnin AA, Logachev VI, Philippov MV, Makhmutov VS, Maksumov OS, Stozhkov YuI, Kalinin EV, Orlov AA, Ozolin VV, Izmaylov GN, Krivolapova OYu, Gayfutdinova AG. Opticheskaya Sistema pribora dlya izmereniya solnechnogo teragertsovogo izlucheniya [Optical system design of the detector for solar terahertz emission measurements]. Space Engineering and Technology. 2021; 4(35): 22–30. Available from: https://www.elibrary.ru/hgxxgn (accessed 07.08.2023) (in Russian).

- Philippov MV, Makhmutov VS, Maksumov OS, Kvashnin AA, Kalinin EV, Logachev VI, Gayfutdinova AG, Krivolapova OYu, Sokov SV, Mizin SV. A study of thermal effect of resonant optical shutters in space scientific equipment. Space Engineering and Technology. 2023; 1(40): 8–18. Available from: https://www.elibrary.ru/wzamjn (accessed 07.08.2023) (in Russian).

- 17.Golay detectors. In: TYDEX: web site. Available from: http://www.tydexoptics.com/ru/products/thz_devices/golay_cell/ (accessed 07.08.23) (in Russian).

- Kharakteristiki otrezayushchikh fil’trov LPF23.1 [Characteristics of cut-off filters LPF23.1]. At: TYDEX: web site. Available from: http://www.tydexoptics.com/pdf/ru/THz_Low_Pass_Filter.pdf (accessed 07.08.23) (in Russian).

- 19.Kharakteristiki otrezayushchikh fil’trov BPF [Characteristics of cut-off filters BPF]. At: TYDEX: web site. Available from: http://www.tydexoptics.com/ru/products/tgc-ustrojstva/thz_band_pass_filter/ (accessed 07.08.23) (in Russian).

- Sivukhin DV. Obshchii kurs fiziki [General physics course]. Vol.3. Optika [Optics] Moscow: Fizmatlit MIPT; 2002 (in Russian).

- Kaufmann P., Abrantes A., Bortolucci E.C., Caspi A., Fernandes L.O.T., Kropotov G., Kudaka A.S., Laurent G., Machado N., Marcon R., Marun A., Nicolaev V., Hidalgo Ramirez R.F., Raulin J.-P., Saint-Hilaire P., Shih A., Silva C.M., Timofeevsky A. THz solar observations on board of a Trans-Antarctic stratospheric balloon flight // Proceedings of the 41st International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz waves (IRMMW-THz). Copenhagen, Denmark, September 2016, 16502841. DOI: 10.1109/IRMMW-THz.2016.7758395