Раскопки курганов раннесарматского времени у д. Прохоровка (предварительное сообщение)

Автор: Яблонский Л.Т., Мещеряков Д.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327953

IDR: 14327953

Текст статьи Раскопки курганов раннесарматского времени у д. Прохоровка (предварительное сообщение)

Судя по отчету С.И. Руденко, могильник состоял из двух курганных групп, расположенных примерно в 800 м друг от друга и вытянутых в меридиональном направлении. Каждая из этих групп, которые можно условно назвать северной и южной, состояла из четырех насыпей. Кроме того, в составе северной группы Руденко описал подпрямоугольное в плане сооружение (обваловку), которое он назвал “городищем”, не рассматривая это сооружение как погребальное.

Прохоровские курганы с момента их открытия, во многом благодаря эпо-нимному характеру памятника, всегда привлекали к себе внимание исследователей. В современной науке хронологическая атрибуция памятника и отдельных составляющих его курганов и погребений стала объектом острой дискуссии. Напомним, что М.И. Ростовцев был склонен датировать прохоровские курганы в пределах Ш-П вв. до н.э. (Ростовцев, 1918. С. 79). Такой датировке не противоречил, как будто, и анализ текста на серебряной чаше из Прохоровки, выполненный П.К. Коковцевым (Ростовцев, 1918. С. 83).

Трудности работы с материалом были вызваны тем, что основу коллекции составляли вещи, полученные вне строго зафиксированного археологического контекста.

Именно это обстоятельство, очевидно, привело к попыткам решительной ревизии хронологической принадлежности отдельных курганов могильника. Особенно ярко эта тенденция проявилась в целом ряде работ В.Ю. Зуева, который распространил свои выводы не только на собственно прохо-ровские курганы, но и на всю хронологическую колонку памятников раннесарматской культуры Волго-Уральского региона. Так, в одной из недавно изданных работ он уже в первых строках пишет о том, что “курганы этого (Прохоровского. - Л.Я.) могильника разделились на две хронологические группы - северную, рубежа V-IV вв. до н.э., и южную - рубежа II—I вв.” Эта идея во многом определила гипотезу автора об отсутствии памятников сарматской культуры III в. до н.э. в Волго-Уральском регионе вообще и о развитии здесь собственно сарматской культуры со времени не ранее II в. до н.э. (Зуев, 2002. С. 85). Совершенно очевидно, что в данном случае речь шла не только о ревизии датировок памятника, предложенных М.И. Ростовцевым, но и о пересмотре глобальной хронологии и периодизации развития сарматской культуры, разработанной Б.Н. Граковым и К.Ф. Смирновым (Зуев, 2002. С. 91, сл.).

Таким образом, к началу XXI в. вдруг оказалось, что научная ценность курганного могильника у д. Прохоровка вовсе не исчерпывается только его историографической значимостью. Не случайно поэтому, что после почти столетнего перерыва интерес к нему обострился. Это обстоятельство нашло отражение в инспекционных поездках на него оренбургских археологов (в частности, одного из авторов этой статьи, Д.В. Мещерякова) и в разведочных работах, проведенных в окрестностях Прохоровки в 2001 г. группой археологов, возглавленной В.Ю. Зуевым. Нужно отметить, что материалы работ 2001 г. были тщательно опубликованы вместе с архивными материалами, имеющими отношение к истории изучения памятника в дореволюционный период (Зуев, 2003). Группа В.Ю. Зуева выполнила новый топографический план могильника, на котором появились два новых кургана, которые отсутствовали на плане С.И. Руденко, - 5 и б (Зуев, 2003. С. 48. Рис. 3). К сожалению, раскопки Прохоровской экспедиции этого не подтвердили - в одном случае “курган” оказался естественным языком, образованным промоинами на склоне сырта (“курган 5” в публикации В.Ю. Зуева), а в другом - выходом материкового известняка, перекрытым гумусным слоем (“курган б”).

В 2003 г. при поддержке РГНФ (проект 03-01-18024е) была организована Прохоровская археологическая экспедиция Института археологии РАН (начальник - зав. отделом скифо-сарматской археологии ИА РАН, д.и.н. Л.Т. Яблонский), которая на основе договоров о сотрудничестве ИА РАН с Оренбургским государственным педагогическим университетом (проректор по научной работе А.Г. Иванова; Д.В. Мещеряков - зам. начальника экспедиции), Комитетом по культуре и искусству при Администрации Оренбургской обл. (председатель комитета - В.В. Ренев) и Оренбургским областным краеведческим музеем (директор - Н.А. Еремина) приступила к археологическому исследованию памятника. Помимо Д.В. Мещерякова в полевых работах экспедиции приняли участие научные сотрудники отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН С.Б. Вальчак и И.В. Тришина, студенты

Оренбургского государственного педагогического университета, а также добровольцы из Москвы и Оренбурга.

В ходе работ экспедиции раскопкам были подвергнуты все объекты, обозначенные на планах С.И. Руденко и В.Ю. Зуева (могильник Прохоровка 1, по отчету В.Ю. Зуева), за исключением кургана 3, обнаружить который под посевами пшеницы было невозможно, и кургана “А”, занятого современным кладбищем. Судя по отчету С.И. Руденко, в 1916 г. высота насыпей курганов, несмотря на постоянную их распашку, достигала 1,5 м. Однако к настоящему времени - после распашек, раскопок почти на снос в начале XX в. и новых постоянных распашек - высота наиболее крупных из них не превышала 30 см (исключение составляет курган “А”, наибольшая высота насыпи которого достигает 3,5 м).

В советские времена на поверхности сооружения “Б” был установлен триангуляционный пункт и деревянная, на бетонных столбах, вышка. При строительстве вышки поверхность сооружения была вновь перепланирована, и к моменту современной фиксации прямоугольные очертания сооружения уже не различались, а верхняя часть всхолмления, оставшегося на месте “городища” под тригопунктом, в плане была овальной. На опубликованном плане В.Ю. Зуева (2003. С. 50) можно видеть овальную в плане насыпь размерами 26,5 х 9,5 м, длинной осью вытянутую строго в широтном направлении. Высота насыпи, по данным В.Ю. Зуева, не превышала 85 см, а строго в ее центре располагался триангуляционный знак, обозначенный полуразрушенной вышкой. На самом деле к моменту начала раскопок насыпь сооружения “Б” имела размеры 47 х 39 м и высоту до 92 см от уровня дневной поверхности, а остатки вышки тригопункта располагались в ее западной половине, занимая, однако, наивысшую площадку в пределах насыпи.

Насыпь была раскопана на снос, с захватом площади околокурганного пространства. В толще ее были расчищены два конских черепа (вместе с нижними челюстями), которые лежали рядом, затылочными частями на юг. По-видимому, захоронение конских голов имеет отношение к раннесарматскому погребальному ритуалу (поминально-жертвенные действия). При раскопках насыпи в районе тригопункта были найдены звено железных двучастных удил с надетым на них крестовидным псалием и железный стержневидный двудырчатый псалий с лопастевидными окончаниями, которые находились в переотложенном состоянии. Под насыпью были обнаружены следы поздних перекопов в виде ям и прямоугольной в плане траншеи, дно которой лишь местами заглублялось в толщу материка. Именно эта траншея, очевидно, и придала насыпи подпрямоугольную форму, отмеченную С.И. Руденко.

Под насыпью были обнаружены три захоронения, которые датируются раннесарматским временем.

В подбойном погребении 1 был захоронен ребенок, который умер в возрасте около 1 года. Его сопровождали два сосуда (лепной местного производства и круговой импортный), разнотипные бусы - гагатовые (в том числе рубленые) и янтарные, раковина каури, золотые полусферические бляш- ки и стилизованная профильная фигурка птички, вырезанная из кусочка белого известняка (рис. V).

Кости пожилой женщины (погребение 2) были найдены в переотложенном состоянии на дне мелкой ямы, расположенной поблизости от входной ямы погребения 3, а также на дне поздней прямоугольной траншеи, которая пересекала заполнение входной ямы погребения 3, но заглублялась в него всего на несколько сантиметров. Под северной полой кургана была найдена серебряная монета достоинством 5 копеек, чеканенная в 1891 г. Не исключено, что она была утеряна во время работ по перепланировке сооружения, которые сопровождались разрушением погребения 2.

Погребение 3 располагалось в подбойной нише, сделанной в западном борту глубокой входной ямы. Дно ниши находилось на глубине около 280 см от уровня поверхности погребенной почвы. Здесь был расчищен скелет, принадлежавший молодой женщине, которая лежала в “атакующей позе”, головой на ЮЮЗ. При погребенной был обнаружен разнообразный и богатый сопровождающий инвентарь (рис. VI). В головах находились остатки деревянной чаши, венчик которой был украшен четырьмя большими золотыми накладками и несколькими миниатюрными (рис. VI, 4у Внутрь чаши были насыпаны более 500 золотых сфер и полусфер диаметром от б до 8 мм (рис. VI, 3). У черепа располагались массивная золотая серьга или подвеска (рис. VI, 7) и подвеска в виде большого шлифованного мохового агата, оправленного золотой фольгой (рис. VI, 2). У правого плеча лежало большое бронзовое дисковидное зеркало с длинной штыревидной ручкой (рис. VI, 13\ Под край зеркала, обращенный к входу в подбойную нишу, были подложены обломки мергеля для придания наклонного положения плоскости диска. Ручка-штырь была вставлена в деревянную палку. Зеркало было обернуто в холщовую ткань тонкого плетения и находилось в футляре, сделанном из меха и покрытом тонким слоем коры. Вокруг запястий обнаружены многочисленные бусы, которыми были обшиты края рукавов платья или рубахи. Среди них - янтарные, сердоликовые, гагатовые, стеклянные, пастовые, фаянсовые, известняковые (рис. VI, 14\ У бедра располагался колчан, в котором находилось не менее ПО железных трехлопастных наконечников стрел и один бронзовый втульчатый (рис. VI, 77). Здесь же лежал железный крюк, обтянутый золотой фольгой, оформленный в виде зооморфной композиции (рис. VI, 8). У ног погребенной стояли два сосуда - серебряная орнаментированная чаша с плакировкой золотом (рис. VI, 7) и туалетный сосуд, выполненный из мраморного оникса (рис. VI, 6). Между голенями погребенной был найден фрагмент резного костяного предмета, вероятно, от рукояти плети (рис. VI, 70). В ногах погребенной был установлен большой круговой сероглиняный кувшин (рис. VI, 5). На поверхности северной ступеньки подбойной ниши располагалось блюдо, выточенное из рога лося (рис. VI, 72). В площади блюда лежала тазовая кость барана в сочленении с костями задней ноги и ребра барана в анатомическом порядке. Здесь же лежали две половины нижней челюсти барана. В восточной части ступеньки был расчищен череп барана (без нижней челюсти) и кости передней ноги барана в сочленении с ребрами. Среди костей барана был найден железный нож. Под кос- тями скелета, на каменистом дне подбойной ниши, фиксировался тонкий слой коры, под которым удалось зафиксировать следы деревянных носилок, сделанных из жердей. По конструкции носилки напоминают лестницу длиной около 195 см и шириной 70 см. Поперечные плашки располагались параллельно друг другу, приблизительно через 20 см. В южной части входной ямы, у входа в подбойную нишу, in situ лежали два обломка железного наконечника копья - втулка и перо (рис. VI, 9). Судя по расстоянию между ними (20 см), копье было преднамеренно сломано в ходе погребального обряда и брошено в предвходовой части подбоя.

Золотыми сферами и полусферами это погребение синхронизируется с погребением 1 и предварительно может быть датировано второй половиной IV - началом III в. до н.э.

Курган 4 располагался в 224 м к северу от сооружения “Б”. В ходе раскопок 1916 г. здесь была доследована (после ограбления 1911 г.) широкопрямоугольная яма, содержавшая коллективное захоронение, сопровождавшееся несколькими сосудами. Фрагмент венчика одного из них был найден нами вблизи борта этой ямы. Кроме того, по данным В.Ю. Зуева (2002), в кургане были обнаружены обломок каменного орнаментированного блюда, несколько бусин, две золотые серьги, две золотые подвески, бронзовое зеркало, обломки гривны и обломок двудырчатого железного псалия. Заметим, что этот псалий абсолютно аналогичен тому, что был найден нами в насыпи сооружения “Б”. Это дает основания синхронизировать время возведения обеих насыпей.

При раскопках 2003 г. в кургане 4 были обнаружены еще два впускных погребения, не найденные С.И. Руденко.

Захоронение в погребении 2 было совершено в глубокой подбойной нише. Погребенный, молодой мужчина, лежал в вытянутом положении головой на ЮЗ. Его сопровождали два лепных сосуда, в одном из которых находились так называемые “молоточковидные” камушки, хорошо известные по раннесарматским комплексам III—II вв. до н.э. Под левой тазовой костью был найден каменный оселок, сделанный из алевролита. Между правой голенью и стенкой подбойной ниши лежали наконечники стрел - пять железных трехлопастных с длинными черешками и бронзовый трехлопастный втульчатый. Между стопами погребенного и стенкой подбойной ниши были расчищены кости задних ног, а также часть позвоночника барана в сочленении с ребрами.

В подбойной нише могильной ямы погребения 3 был захоронен ребенок, который умер в возрасте до года. На поверхности ступеньки подбоя стояла красноглиняная круговая хумча хорезмийского производства. По форме она датируется IV—II вв. до н.э. В толще заполнения подбойной ниш и были расчищены кости птицы и кости передних ног барана, лежавшие в правильном сочленении.

Набором наконечников стрел и хумчой впускные захоронения кургана 4 могут быть предварительно датированы в пределах Ш-П вв. до н.э.

Курган, обозначенный С.И. Руденко литерой “в”, располагался в 50 м к северо-востоку от кургана 4. Экспедицией 1916 г. курган не исследовался.

В ходе наших раскопок под насыпью были обнаружены три могильные ямы.

Центральное погребение (2), совершенное в подбойной нише, было полностью разграблено и не содержало никаких следов захоронения. Судя по характеру заполнения, могильная яма была ограблена сравнительно недавно, возможно после завершения раскопок С.И. Руденко, и после ограбления сразу была засыпана.

Погребение 1 (впускное) было совершено в подбойной нише, где был головой на ЮЗ захоронен пожилой мужчина. Его сопровождал железный нож.

Для погребения 3 (впускного) также была устроена подбойная ниша. В толще заполнения входной ямы были обнаружены плотные скопления костей животных и человека, которые залегали в три яруса. Отдельные кости скелета 1 находились в анатомически правильных сочленениях: так, бедренная кость лежала в сочленении с большой берцовой, плечевая - в сочленении с локтевой и лучевой, часть грудной клетки - с анатомически правильным взаиморасположением ребер. Еще ниже, на дне входной ямы, был найден череп в сочленении с нижней челюстью, принадлежавший этому же скелету. Череп был обращен основанием вверх. Скелет принадлежал юноше. Под южной стенкой входной ямы было расчищено плотное скопление костей барана, некоторые из них находились в анатомически правильных сочленениях. На дне подбоя был обнаружен скелет подростка, вероятно девушки (скелет 2). Череп погребенной, в сочленении с шейными позвонками, но без нижней челюсти, лежал в южной части подбоя. Севернее (отдельно от черепа) располагался полный скелет с некоторым нарушением анатомического порядка костей (искривление позвоночного столба, смещение ребер и т.п.). Правая плечевая кость в сочленении с костями предплечья была неестественно вывернута. Левая стопа отделена и в анатомическом порядке положена вдоль берцовых костей. Нижняя челюсть была обнаружена у правой части грудной клетки, под костями правой руки. Погребенную сопровождали железный нож, железная пряжка (кольцевидная с подвижным язычком), алевролитовый оселок с отверстием для подвешивания, лепной горшковидный сосуд с усеченно-шаровидным туловом, прямой шейкой, отогнутым венчиком и плоским дном, прямоугольный необработанный камень (оселок или ударник кресала), цилиндрическое каменное пряслице, сделанное из аркозового песчаника. У северной стенки подбоя, за черепом погребенного, лежали кости барана в сочленении. Набор инвентаря и особенности сосуда не противоречат датировке в пределах Ш-П вв. до н.э.

В южной части группы, судя по отчету С.И. Руденко, находились четыре кургана, в двух из которых (1 и 2) он повторно (после ограбления крестьянами) исследовал центральные захоронения.

Курган 1, по данным Руденко, содержал катакомбу. Наши раскопки показали, что на самом деле это было захоронение подбойного типа: вдоль восточного борта ямы проходила ступенька шириной 80 см, а свод подбойной ниши был прорублен при ограблении 1911 г. В южном борту подбоя действительно располагалась ниша с аркообразным сводом глубиной 15 см от плоскости южного борта подбоя. Ширина ниши по линии стенки подбоя со- ставляла 50 см. Дно этой ниши находилось на высоте 28 см от дна подбоя. Именно в ней, по словам крестьян, была установлена “железная кираса”. Кроме того, грабители нашли в могиле золотую гривну, длинный железный меч и железные наконечники стрел, пару серебряных фаларов, сделанных из фиал, и рукоять кинжала. Небольшой фрагмент панциря и кончик железного меча были найдены нами в заполнении ямы, что делает описание достоверным.

После снятия насыпи кургана и части околокурганного пространства нам удалось обнаружить еще 8 захоронений, не найденных ни грабителями, ни С.И. Руденко. Они окружали центральное захоронение 1 - в соответствии с традицией, характерной для раннесарматской эпохи. Из общей системы впускных захоронений выпадали две могильные ямы, расположенные к югу от основной могилы и, в отличие от остальных, ориентированные строго меридионально, как и центральная. Необычными были и сами захоронения. В одном случае (погребение 26, сделанное в подбое) скелет женщины старческого возраста находился частично в площади подбойной ниши, частично за ее пределами, в полной анатомической сохранности. Погребенная лежала на животе в неестественной позе. Голова располагалась на дне подбоя, в центральной его части, на правой щеке, лицом к стенке, а кости стоп находились выше поверхности ступеньки подбоя. Тело, таким образом, занимало положение, поперечное длинной оси подбойной ниши. Левая рука была вытянута и слегка отставлена в сторону. Правая рука согнута в локте под прямым углом так, что плечевая кость занимала положение, параллельное оси скелета и лежала на задних поверхностях ребер, а кости предплечья находились в положении, поперечном оси скелета так, что кисть этой руки была отставлена далеко в сторону и залегала на уровне, превышающем уровень ступеньки подбоя. Ноги были вытянуты, но скрещены в области голеностопных суставов (связаны?), которые также находились выше уровня поверхности ступеньки.

Погребение 7 - тоже подбойное. В древности, уже после того, как входная яма была засыпана, в заполнение ее была врезана еще одна, меньшая по габаритам яма, имевшая прямоугольные в плане очертания. В толще заполнения врезанной ямы были найдены четыре конских черепа без нижних челюстей и крупная синяя шаровидная глазчатая бусина из стеклянной пасты. На дне подбоя был расчищен скелет, принадлежавший молодой женщине. Погребенная лежала ничком, лицом вниз, головой строго на юг. Правая нога выпрямлена, левая согнута в колене под тупым углом так, что голени пересекались. Правая рука лежала на дне подбоя и была согнута в локте под прямым углом так, что ее кисть была отставлена далеко вперед от тела. Левая рука была слегка согнута в локте, который находился в приподнятом состоянии так, что тыльная сторона кисти упиралась в дно подбоя, а верхний эпифиз плеча был приподнят над головой так, будто бы женщина пыталась прикрыть голову рукой, согнутой в локте. Захоронение безынвентарное.

Яма 2а, прорезавшая могильную яму погребения 26, не содержала человеческих останков, но на дне ее были расчищены череп барана, две лопатки

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 219. 2005 г. барана с ребрами, лопатка и ребра лошади, кости четырех ног барана (две передние и две задние) в сочленении.

Погребение 3 содержало безынвентарное захоронение в подбое ребенка, умершего в возрасте до года. Небольшая по размерам (детская) могильная яма погребения 5 также не содержала культурных остатков. Погребение 6 также представлено подбойным захоронением ребенка, который умер в возрасте до полугода. Его сопровождал лепной сосуд горшковидной формы.

Особое значение для датировки впускных захоронений кургана 1 имеет погребение 4. Здесь на полу подбойной ниши был расчищен скелет молодого мужчины. В изголовье лежали кости ноги барана в сочленении и ребра лошади. Здесь же стояла круговая красноглиняная светлоангобированная хумча хорезмийского производства (рис. VII, 3), типологически синхронная той, что была найдена в детском захоронении 3 кургана 4 северной группы. Вдоль правой ноги погребенного лежал длинный железный меч с прямым, овальным в продольном сечении, перекрестьем и серповидным навершием. У правой ноги, непосредственно под клинком меча, располагался короткий железный кинжал с прямым перекрестьем и серповидным (?) навершием, с треугольным, сужающимся к острию клинком с двумя долами вдоль центрального ребра жесткости. В правую кисть погребенного была вложена рукоять еще одного железного кинжала, который располагался вдоль его левого бедра. Кинжал с прямым перекрестьем и плохо сохранившимся серповидным (?) навершием, с треугольным, сужающимся к острию клинком с центральным ребром жесткости (рис. VII, 2). Ниже острия кинжала в три слоя лежали бронзовые наконечники стрел двух типов (рис. VII, /) - бронзовые трехлопастные с треугольной головкой, со скрытой втулкой и опущенными ниже втулки жальцами лопастей (46 экз.), и бронзовые же трехлопастные с треугольной головкой, с короткой выступающей втулкой и опущенными ниже втулки жальцами лопастей (14 экз.). Эти наконечники (в отсутствие железных) вкупе с особенностями наверший и перекрестий меча и кинжалов позволяют предварительно датировать данное захоронение (а вместе с ним и все впускные захоронения кургана 1) временем не позже Ш в. до н.э.

Соответственно, центральное захоронение кургана, с фаларами, может датироваться более ранним временем.

Курган 2 расположен в 80 м к северу от кургана 1. С.И. Руденко, который провел повторное исследование центрального погребения этого кургана после его ограбления крестьянами, описывал его как катакомбное. Наши раскопки показали, что в южном борту входной ямы действительно располагалась катакомба. Вдоль северного борта проходили две ступеньки. Ниша катакомбы сохранилась на глубину 100 см. Она имела подтреугольную в плане форму и изначальную глубину около 200-220 см. Высота свода ниши - 115 см от дна. Никаких находок в яме не было. По данным Руденко, инвентарь женского погребения (1) состоял из туши обезглавленной овцы, железного кинжала, железного наконечника копья, железных черешковых наконечников стрел, крупной глазчатой бусины, бронзовой гривны, обтянутой золотой фольгой, золотого перстня, бронзового зеркала и бронзовой пронизи с четырьмя выступами.

В ходе раскопок 2003 г. нами была выявлена кольцевая планировка впускных погребений и обнаружено еще 5 неизвестных доселе погребений.

Погребение 2 представлено подбойным захоронением мужчины зрелого возраста, которого сопровождал, в частности, длинный железный меч с прямым перекрестьем, двутавровой рукоятью, серповидным навершием и подтреугольным, расширяющимся в центральной части и сужающимся к острию, клинком (рис. VIII, 2). Под острием клинка лежали в три-четыре слоя бронзовые наконечники стрел (40 экз.) и один железный (рис. VIII, 7). Бронзовые наконечники стрел - трехлопастные, с короткой выступающей втулкой и опущенными жальцами лопастей. Еще один аналогичный наконечник находился у срединной части клинка. Железный наконечник - плохой сохранности, трехлопастный, черешковый. Набор инвентаря позволяет датировать захоронение в пределах конца IV—III в. до н.э. При этом надо полагать, что центральное захоронение кургана может быть датировано относительно более ранним временем.

Подбойное погребение 3 принадлежало ребенку, умершему в возрасте около полугода. Его сопровождал лепной сосуд, горловина которого была перекрыта костями барана. Под черепом были найдены два предмета в виде пилок с отверстиями для подвешивания и половина нижней челюсти собаки или лисы без следов обработки. Между правой ключицей и нижней челюстью находилась бусина. Она агатовая светло-красного оттенка, овальной формы с обрубленными концами.

В подбойном погребении 4 был расчищен скелет полугодовалого ребенка в сопровождении лепного сосуда.

В погребении 5 были расчищены два скелета. В ступеньке, противоположной входу в подбойную нишу, в неглубокой ямке был обнаружен скелет полугодовалого ребенка без сопровождающего инвентаря. В самой подбойной нише находился скелет молодой женщины. В головах погребенной стояла пара лепных сосудов. Рядом с одним из них в придонную часть заполнения ниши был воткнут железный нож. В районе шейных позвонков было расчищено ожерелье, состоявшее из 37 стеклянных и одной пастовой бус. У черепа располагались две спиралевидные в полтора оборота бронзовые серьги, обтянутые золотой фольгой. Между берцовыми костями найдено глиняное усеченно-биконическое пряслице.

Яма погребения 6 имела два заплечика вдоль длинных бортов. На поверхности одного из них были расчищены кости лошади и барана в анатомическом сочленении. Среди них находился железный нож. Скелет принадлежал пожилой женщине. В ногах погребенной были расчищены бедренные кости крупной птицы (21 шт.), не имеющие следов обработки, и среди них — тщательно обработанная костяная трубочка, сделанная из такой же кости. Здесь же лежал фрагмент бронзового зеркала с низким бортиком по краю.

Курган а , судя по отчету С.И. Руденко, раскопками не подтвердился. Небольшое всхолмление, принятое им за насыпь кургана, возникло в результате деятельности колонии грызунов.

Зато небольшой по размерам курган “б” дал целую серию захоронений раннесарматского времени. В отчете С.И. Руденко об этом кургане говорится очень невнятно. Исследователь упоминает о том, что в 1911 г. этот курган также стал объектом грабителей. Они раскопали в нем безынвентарное погребение и бросили раскопки. С.И. Руденко раскопал поблизости еще один небольшой курган и тоже обнаружил в нем безынвентарное захоронение. Он посчитал курганы на южном мысу возвышенности не относящимися к сарматской культуре и не стал доследовать курган “б”.

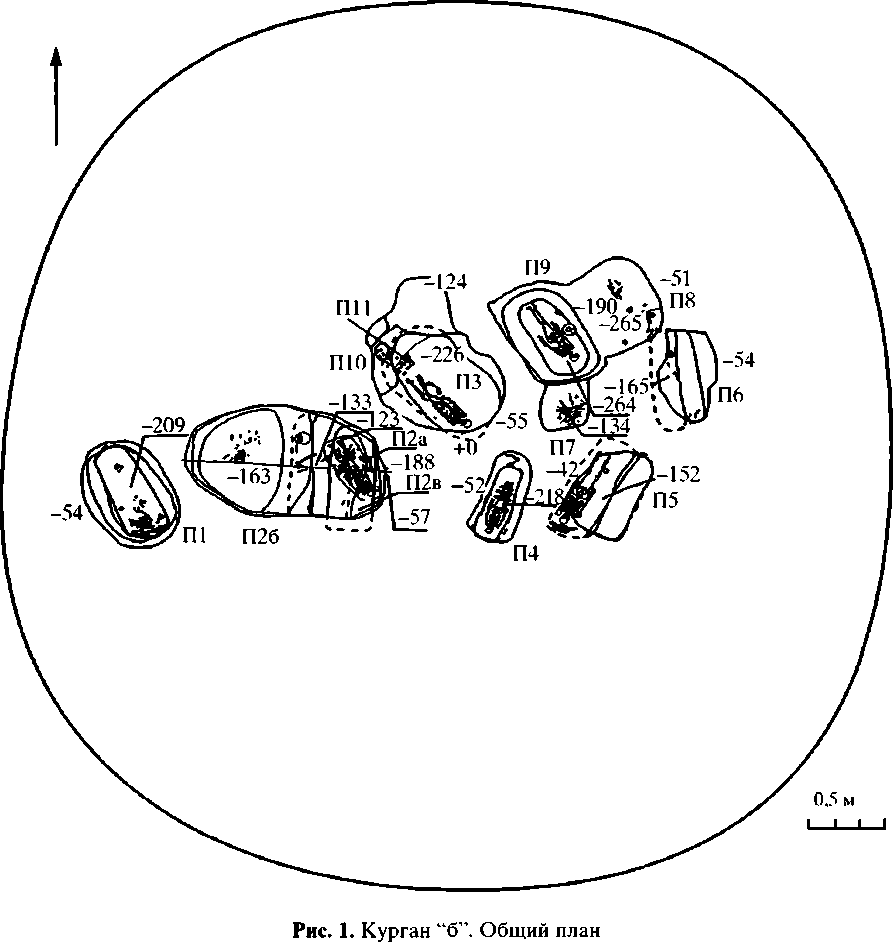

В ходе раскопок 2003 г. оказалось, что одиннадцать могильных ям расположены плотными скоплениями в два ряда, иногда прорезая друг друга (рис. 1).

Погребение 1 было устроено в яме с продольными заплечиками. Оно было ограблено в древности, и кости погребенного мужчины зрелого воз- раста были сдвинуты под южный борт погребальной камеры. В заполнении ямы встречались кости лошади и барана. Других находок в могиле не обнаружено.

В контуре могильной ямы погребения 2 было расчищено три относительно разновременных захоронения раннесарматского времени. Наиболее позднее (погребение 2а), принадлежавшее молодой женщине, располагалось непосредственно над погребением 2в, не затрагивая его. Вместе с женщиной был захоронен ребенок, который умер в возрасте до полугода. Рядом с черепом женщины был найден фрагмент бронзового зеркала с валиком по краю. В районе шейных позвонков и нижней челюсти россыпью лежали остатки ожерелья, состоявшего из гагатовых, пастовых, коралловых и стеклянных бусин с внутренней позолотой. Слева под нижней челюстью и справа под первым шейным позвонком располагались бронзовые проволочные серьги в виде спирали в полтора оборота. У правой бедренной кости было расчищено скопление костей барана и среди них - одна дисковидная стеклянная бусина с внутренней позолотой. Еще одна аналогичная бусина лежала между коленными суставами погребенной.

Погребение 26 располагалось в западной половине контура могильной ямы погребения 2. Оно было ограблено в древности, но часть сопровождающего инвентаря сохранилась in situ, в том числе кольцевидная железная пряжка, фрагмент железного ножа, круглодонный богато орнаментированный лепной сосуд горшковидной формы, железные стержневидные предметы (2 экз.) из прямоугольного в сечении прута, глиняное пряслице, сделанное из фрагмента стенки кругового красноглиняного сосуда среднеазиатского производства, алевролитовая галька.

Погребение 2в располагалось в восточной части общего контура могильной ямы погребения 2, непосредственно под скелетом из погребения 2а. На дне могилы был расчищен скелет, принадлежавший мужчине, который умер в возрасте около 40 лет. В одном из позвонков грудного отдела торчал сильно окисленный бронзовый втульчатый базисный трехлопастный наконечник стрелы. Судя по облитерированным краям раневого отверстия, это повреждение было получено задолго до смерти данного субъекта. Под правой бедренной костью лежал железный кинжал, рукоять которого была обмотана тканью тонкого плетения. Кинжал с треугольным клинком, прямым коротким перекрестьем, серповидным навершием и подромбической в сечении рукоятью. У южного борта ямы были расчищены кости передних ног барана в сочленении с лопатками.

Внутри общего контура были выявлены остатки захоронений 3, 10 и 11.

Погребение 3 — наиболее позднее в данной группе захоронений. На дне могилы был расчищен скелет, принадлежавший мужчине, который умер в старческом возрасте. В головах погребенного было вертикально установлено (рукояткой вверх) бронзовое зеркало, на поверхности которого сохранились остатки кожи. Зеркало дисковидное, с валиком по краю одной из сторон и боковой уплощенной ручкой (рис. IX, 7). Рядом с зеркалом лежала кварцевая галька - лощило (рис. IX, 2). Между черепом и левой ключицей лежал бронзовый наконечник стрелы (рис. IX, 3) — трехлопастный с внут- ренней втулкой и опущенными концами лопастей. Между левым локтем и стенкой подбоя находилось глиняное пряслице усеченно-биконической формы (рис. IX, 4). В области обоих запястий (у левого 15, у правого 25 экз.) и таза (22 экз.) фиксировались связки бус, сделанных из рубленого гентиря (рис. IX, 5). У правой бедренной кости погребенного в анатомическом порядке лежало несколько ребер лошади. В ногах был расчищен полный скелет барана.

Погребение 10 было прорезано могильной ямой погребения 3. Оно представлено лежащими in situ бедренными костями ребенка, который умер в возрасте 6-8 лет. Среди костей ребенка найдены бисер и две бусины, сделанные из стеклянной пасты желтоватого и голубого оттенков (не менее 30 экз.). Здесь же - дисковидные стеклянные бусины с внутренней позолотой (3 экз.) и железное кольцо (пряжка?), сделанное из железного прута. Бусами данное захоронение синхронизируется с погребением 2а.

Погребение 11 представлено разрозненными костями полугодовалого ребенка, которые найдены на разных уровнях в заполнении могильной ямы погребения 3. По-видимому, погребение 11 было полностью разрушено при сооружении погребения 3.

Погребение 4 было устроено в яме с продольными заплечиками и деревянным перекрытием, от которого сохранились отдельные доски. В заполнении ямы расчищены кости лошади, лежавшие в анатомическом порядке, -кости передней ноги с лопаткой и обломки нескольких ребер. Лошадиная нога была установлена в могилу почти в вертикальном положении так, что перепад высот между точками расположения эпифизов плечевой кости составил 47 см. По-видимому, лошадиная нога была впущена под северный борт могильной ямы позже времени захоронения человека. Погребенный, 20-летний мужчина, лежал на спине, в вытянутом положении, со сведенными коленями, головой строго на юг. Вдоль его правого бедра лежал железный кинжал с треугольным клинком, прямым коротким перекрестьем с дуговидной верхней гранью, серповидным навершием и округлой (?) в сечении рукоятью. Концы навершия петлевидно изогнуты и образуют волюты. Вдоль левого бедра помещался колчан со стрелами, представленными наконечниками двух групп - железными и бронзовыми. Железные наконечники — трехлопастные черешковые (не менее 12 экз.). Бронзовые наконечники - трехлопастные, с внутренней втулкой и опущенными концами лопастей (4 экз.). Рядом с колчаном лежал железный нож. На фалангах левой кисти располагалась железная пряжка овальной (?) формы, сделанная из подпрямоугольного в сечении прута. На поверхности западного заплечика и под ним, в заполнении ямы, были расчищены два скопления костей барана: на заплечике — кости передней ноги с реберной частью в сочленении, в заполнении - кости реберной части в правильном анатомическом порядке.

Погребение 5 было совершено в подбое. На дне его был расчищен скелет женщины 35—40 лет. Погребенная лежала на спине, в вытянутом положении, головой на юг с небольшим отклонением. В головах погребенной было расчищено скопление костей барана - от двух передних ног с лопатками и реберными частями. Кости лежали в правильном анатомическом по- рядке. У правого плечевого сустава помещалась лепная чашка усеченно-бич конической формы, со слегка выделенным плоским дном. В правую кисть погребенной был вложен железный нож. У правой берцовой кости распола-i гался сосуд с усеченно-шаровидным туловом, округлым дном и слегка ото-: гнутым венчиком.

Погребение 6 - подбойное. У южного борта могильной ямы лежали раз-: розненные кости ног барана. Здесь же находилось каменное пряслице^ цилиндрической формы. В площади подбойной ниши, на дне ее, были най-' дены фрагменты лепного сосуда, разбросанные по всей поверхности камеры, но наиболее плотное их скопление находилось в северной части подбоя.: Сосуд лепной глиняный с округлым туловом, S-образным горлом, сильно: отогнутым венчиком и плоским дном. Человеческие кости в площади подбоя не обнаружены. Не исключено, что погребение является кенотафом.

Могильная яма погребения 7 была прорезана могильной ямой погребения 9. На дне ее были расчищены кости скелета молодого мужчины, которые лежали в виде плотного скопления. Можно предполагать, что они были специально собраны и уложены. В данном случае речь может идти о перезахоронении скелета из прорезанного погребения. Среди костей был найден фрагмент железного черешкового однолезвийного ножа с прямой спинкой.

Погребение 8 было разрушено в древности, вскоре после его совершения. В заполнении могильной ямы и на дне ее были найдены кости барана в правильном анатомическом сочленении.

Погребение 9 было устроено в простой грунтовой яме. На дне ее был расчищен скелет, который принадлежал мужчине 40-50 лет. Погребенный лежал на спине, головой на юг, лицом в полуразворот к востоку, в вытянутом положении, со сведенными коленями. У правого предплечья стоял лепной сосуд с богато орнаментированным округлым туловом. Под правым предплечьем и кистью лежал железный кинжал с треугольным клинком, прямым коротким перекрестьем с дуговидной верхней гранью, кольцевым навершием и подпрямоугольно-ромбовидной в сечении рукоятью со спиральной обмоткой из ткани. По центру клинка ромбовидного сечения имеется (на каждой из сторон) углубленный канал-дол, доходящий до нижней трети клинка. Под левой кистью находились железные наконечники стрел (не менее 10) - все трехлопастные черешковые (отмечены длинные черешки). У восточного борта ямы, ближе к северной ее стенке, лежали кости домашнего животного.

Время сооружения кургана в пределах III — начала II в. до н.э. представляется более чем вероятным.

В результате работы Прохоровской экспедиции помимо яркой археологической коллекции были собраны материалы палеоантропологического и палеозоологического характера, которые после соответствующей их обработки предоставят независимую от собственно археологического источника информацию для исторической реконструкции популяции, оставившей могильник.

Подводя краткие итоги предпринятой в 2003 г. экспедиции, надо сказать, что были получены следующие основные результаты: в плане историогра-

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 219. 2005 г. фическом самым существенным образом уточнены данные о курганах могильника, собранные С.И. Руденко и опубликованные М.И. Ростовцевым; в плане хронологическом будут уточнены позиции каждого кургана, но уже теперь принадлежность всех захоронений могильника к единой ступени развития раннесарматской культуры (IV - начало II в. до н. э.) больше не должна вызывать сомнений у специалистов; также не вызывает сомнений отсутствие хронологической лакуны между материалами из Прохоровского могильника и приуральскими степными комплексами предшествующего периода, включая филипповский; была получена коллекция археологических находок, которая может украсить экспозицию музея любого уровня, собраны представительные коллекции палеоантропологического и палеозоологического материала.

Более определенные выводы, касающиеся могильника Прохоровка I и людей, оставивших в нем захоронения, можно будет сделать в ходе дальнейшего анализа всех полученных в ходе работ экспедиции материалов.

Список литературы Раскопки курганов раннесарматского времени у д. Прохоровка (предварительное сообщение)

- Зуев В.Ю., 2000. Проблемы хронологии прохоровской культуры и курганы у деревни Прохоровка. СПб.

- Зуев В.Ю., 2002. Основные проблемы хронологии «раннесарматской культуры»//Раннесарматская культура: Формирование развитие, хронология. Самара. Вып. 1.

- Зуев В.Ю., 2003. Материалы к истории изучения прохоровских курганов в Оренбуржье. СПб.

- Ростовцев М.И., 1918. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма//МАР. Пг. Вып. 34.