Располагаемая солнечная энергия и рельеф Земли

Автор: Гордеев Александр Сергеевич, Придорогин Михаил Викторович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 3 (39), 2017 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследований является связь энергии солнечного излучения с пространственными формами рельефа, обращёнными к разным сторонам света и горизонта. В зависимости от количества солнечной энергии, падающей на земную поверхность с неоднородным рельефом, изменяются физические свойства почв, накопление тепла, воздуха и запасов воды. Цель работы - совершенствование методики оценки энергии солнечного излучения, поступающей на земельную поверхность территорий и распределяющихся на ней в зависимости от строения рельефа. При исследовании применен метод теоретического анализа известных методик расчета и измерения солнечного излучения на поверхности земли с использованием геоинформационных технологий как источника информации. Полученная информация адаптирована для расчетов величины солнечной энергии на поверхности земли с изменяющимся рельефом. Результатом работы является усовершенствованная методика оценки энергии солнечного излучения, поступающей на земельную поверхность территорий и распределяющейся на ней в зависимости от строения рельефа. Областью применения результатов данной работы может быть проектирование технологий в сельском хозяйстве при выборе участков для насаждений. В выводах указано на путь прикладного применения данной работы при проектировании агроландшафтов. Применение ГИС-технологий для определения пространственного и временного распределения солнечной энергии на конкретном участке земли с различным рельефом составляет практическую основу для оптимального размещения сельскохозяйственных культур в зависимости от получаемой ими энергии солнца. Данный подход необходим при проектировании технологий производства продукции сельского хозяйства - для определения однородных участков, адаптированных к их рельефу по критерию величины солнечной энергии на их пригодность для возделывания насаждений.

Солнце, излучение, энергия, земля, рельеф, земельные участки, среда, геоинформацонные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/140223622

IDR: 140223622

Текст научной статьи Располагаемая солнечная энергия и рельеф Земли

Введение. Производство сельскохозяйственной продукции всегда основано на агротехнологии, включающей ряд операций и процессов, в результате которых из материалов (семян, саженцев, кормов и т.п.) путем использования природных (почвенное плодородие, солнечная энергия, водные осадки), антропогенных и техногенных ресурсов получается конечный продукт [1].

Среда обитания жизнедеятельности растений и других представителей биоты характеризуется комплексом воздействующих на них внешних факторов. Среди главных факторов среды можно выделить [1, 4]:

-

- абиотические (физико-химические): климатические, топографические, почвенногрунтовые, гидрологические, физические, химические;

-

- биотические: фитогенные, зоогенные, микробогенные, микогенные;

-

- антропогенные: плановые, случайные.

Важнейшим фактором жизни является солнечное излучение. Оно определяет биологофизиологические механизмы транспирации, фотосинтетического (фотосинтез) и ассимиляционного процессов у особей растений и их сообществ [5]. В зависимости от количества солнечной энергии, падающей на земную поверхность с неоднородным рельефом, изменяются физические свойства почв, накопление тепла, воздуха, запасов воды и химических питательных веществ. Кроме этого имеет значение влияние солнечного излучения на испаряющий фон территорий с растительным покровом, а также проявление почвенно-климатических особенностей местностей. Поэтому оценка величины солнечной энергии, поступающей на земельную поверхность с неоднородным рельефом, является важной задачей при проектировании севооборотов, садов, ягодников и других агроландшафтов.

Цель нашей работы заключается в совершенствовании методики оценки энергии солнечного излучения, поступающего на земельную поверхность территорий в зависимости от изменяющегося рельефа.

Предметом исследований рассматривалась связь энергии солнечного излучения с пространственными формами рельефа, обращёнными к разным сторонам света и горизонта.

Методика исследования. При исследовании применен метод теоретического анализа известных методик расчета и измерения солнечного излучения на поверхности земли с использованием геоинформационных технологий как источника информации. Полученная информация адаптирована для расчетов величины солнечной энергии на поверхности земли с изменяющимся рельефом.

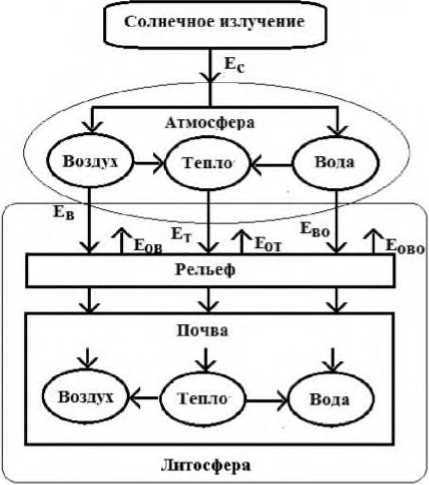

На рисунке 1 приведена схема воздействия солнечного излучения на почву. Солнечное излучение (Ес), проникая сквозь атмосферу Земли, воздействуя на воздух (Еа) и водяные пары (Ево), производит их нагрев. Далее оно и тепло, достигая поверхности Земли (литосферы), распределяется на ней неодинаково вследствие выраженности рельефа. Частично они поглощаются пористыми субстратами почв и аккумулируются в ней, производя нагревание воздуха и воды, находящихся в порах и капиллярах. Другая часть, отражаясь от поверхности, идет на испарение влаги и возвращается снова в атмосферу, вовлекаясь в глобальный круговорот вещества и энергии [3].

Рисунок 1 - Схема воздействия солнечного излучения на почву

Над почвой формируется наземновоздушная среда жизни для высших растений (продуцентов) и других организмов наземной биоты экосистемы. Это среда состоит из главных факторов: солнечного света, воздуха, воды и тепла атмосферы.

Почвенно-грунтовая среда жизни создает условия функционирования корней высших растений и представителей почвенной биоты. Среди главных факторов различаются почвенный субстрат, воздух, вода и тепло, содержащиеся в почве и периодически (под влиянием градиентов давления атмосферы, иссушения Солнцем и испаряющим фоном территорий) обменивающиеся с воздухом, водой и теплом атмосферы.

Важной характеристикой климата являются условия погоды, под которыми подразумевается многолетний режим климатических условий. Факторами климата являются солнечное излучение, вода, воздух и тепло, а погоды -температура, влажность, атмосферное давление. Понятие о климате тесно связано с сезонностью погоды, расположением Земли относительно Солнца, т.е. с наклоном солнечных лучей к её поверхности [4. 5].

Солнечное излучение, являясь основным источником энергии для всех процессов на Земле, распространяется по всем направлениям в виде электромагнитных волн. Общий поток солнечной энергии вне атмосферы при среднем расстоянии между Землей и Солнцем (149,6-10е км) считают постоянной величиной. Солнечная энергия Ес на конкретном поле используется в процессе фотосинтеза на создание биологической массы растений - преобразуется в энергию химических связей и запасается в ней [9].

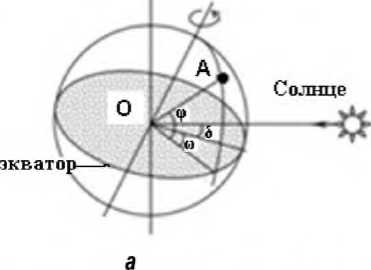

Количество солнечной энергии, поступающей на землю и располагаемой для использования в процессах фотосинтеза, сильно зависит от широты местности и углов падения на нее солнечных лучей. Для выяснения этих зависимостей определим на поверхности земли некоторую точку А (рисунок 2). Ее положение относительно солнечных лучей в данный момент времени определяется тремя основными углами - широтой местоположения точки ср, часовым углом ш и склонением Солнца 5 [6-9].

Широта ф - это угол между линией, соединяющей точку А с центром Земли О, и ее проекцией на плоскость экватора. Широта показывает, насколько точка А находится севернее или южнее от экватора. Угол ф изменяется в пределах от 0° до 90° и отсчитывается от плоскости экватора до одного из полюсов - северного или южного. В северном полушарии он положителен. в южном - отрицателен.

Часовой угол ш - это угол, измеренный в экваториальной плоскости между проекцией линии ОА и проекцией линии, соединяющей центры Земли и Солнца. В солнечный полдень угол ш = 0, а каждый один час времени движения Солнца соответствует 15°. Утром угол солнца отрицательный, вечером - положительный.

а - схема движения солнца по небосводу; б - положение точки А на земной поверхности относительного солнечного луча: ф - широта; и - часовой угол; б - угол склонения Солнца; Oz - зенитный угол; а - угол высоты Солнца; а - азимут Солнца Рисунок 2 - Основные и дополнительные углы движения Солнца

Угол склонения Солнца б - это угол между линией, соединяющей центры Земли и Солнца, и её проекцией на плоскость экватора.

Он зависит от вращения Земли вокруг Солнца, т.к. орбита ее вращения имеет эллиптическую форму, а сама ось вращения тоже наклонена. Угол б меняется в течение года от значения 23.45° до -23.45°, становясь равным нулю два раза в год - в дни весеннего и осеннего равноденствия. Склонение Солнца в данный день определяется по формуле

5 = 23,45-sin

284+ D^

360---

365 J где D- порядковый номер дня в году, отсчитанный от 1-го января.

Наряду с тремя основными углами (р, ш и б в расчетах солнечной радиации используют также дополнительные: зенитный угол z, угол высоты о и азимут Солнца а (рисунок 2).

Зенитный угол Солнца 9Z- это угол между солнечным лучом и нормалью к горизонтальной плоскости в точке А.

Угол высоты Солнца a - это угол в вертикальной плоскости между солнечным лучом и его проекцией на горизонтальную плоскость. Сумма a + z равна 90°.

Азимут Солнца а - это угол в горизонтальной плоскости между проекцией солнечного луча и направлением на юг.

В действительности земная поверхность не представляет собой идеально ровную горизонтальную площадку. Характеристикой земной поверхности (топографии) является ее рельеф.

Рельеф - совокупность неровностей твёрдой земной поверхности, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных и отрицательных форм, основными из которых являются гора, котловина, хребет, лощина. седловина [3].

Вершина горы, дно котловины, точка седловины, - все они являются характерными точками рельефа. Линия водораздела хребта, линия водослива лощины (тальвег), линия подошвы горы, хребта, возвышенности, линия бровки, отделяющая их от склонов, являются характерными линиями рельефа.

Элементы рельефа - это простейшие составляющие рельефа: точки, линии и поверхности. Поверхности, или грани, относят к элементам рельефа первого рода, а точки и линии к элементам второго рода. Элементы рельефа второго рода образуются при пересечении двух (линий) или более (точки) элементов первого рода.

По форме элементы первого рода рельефа представляются образами профилей склонов. Они могут различаться с разными формами поверхности: плоской, выпуклой, вогнутой и комбинированной (выпукло-вогнутой, вогнутовыпуклой, волнистой, ступенчатой и др.). По крутизне (наклону) среди элементов первого рода выделяют горизонтальные (0°, 5% суши Земли), субгоризонтальные элементы (более 0° до 2°, 15% суши Земли) и склоны (более 2°, 80% суши Земли).

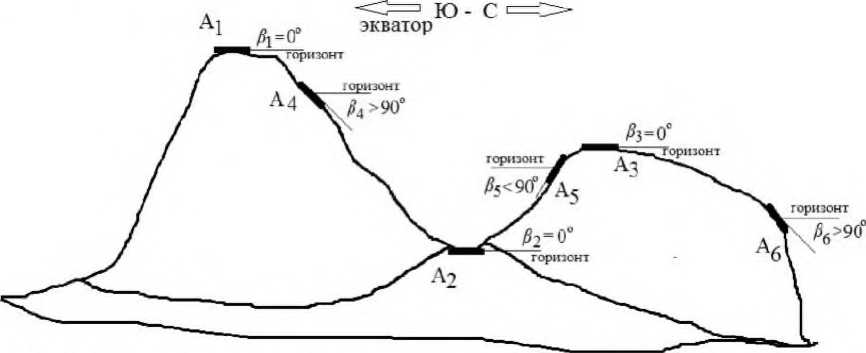

Обозначим на поверхности земли элементарную площадку Р, как элемент рельефа (рисунок 3) [6, 10]. Она определяется углами /J-наклона к горизонтальной плоскости и у-азимутом относительно направления «Юг».

9? - зенитный угол; Ө- угол падения солнечного луча на элементарную площадку; 0- угол наклона элементарной площадки к горизонтальной плоскости; у-азимут элементарной площадки;

1 - нормаль к горизонтальной плоскости; 2 - нормаль к элементарной площадке; S - направление «Юг»; N - направление «Север»; И/- направление «Запад»; Е - направление «Восток» Рисунок 3 - Расположение элементарной площадки на поверхности земли относительно Солнца

Наклон к горизонту (3 образуется между рассматриваемой плоскостью и горизонтальной поверхностью земли (0 <р<90° - для поверхностей, обращённых к экватору; 900<р<1800 - для поверхностей, повёрнутых от экватора).

Азимут у принимающей поверхности измеряется как угол между нормалью к поверхности и направлением на юг. Для принимающей поверхности, ориентированной на юг у = 0°, восток ү = -90°, запад у = 90°, север у = ±180°. Для горизонтальной плоскости у = 0).

cos# = sin 5* sin <р* cos^ —sin J* cos ср* sin ^*cos/ +

+cos*cos^*cos^*cosft?++cos*sin^*sin^*costv+ +cos<5*sin /?*sin/*sinta.

Солнечную энергию, наряду с другими климатическими параметрами Земли, измеряют на метеостанциях по всему миру, получаемые ими данные публикуют в соответствующих справочниках, а также в доступных электронных базах данных [2, 10, 11]. Например, программа RetScreen, использующая базу данных Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) [10]. Подобные базы создаются на основе гео-информационных систем (ГИС) путем многолетних спутниковых измерений климата и современных моделей распространения излучения в атмосфере. Эти данные позволяют с достаточно невысокой погрешностью определять средние потоки солнечного излучения для

Угол 9 падения солнечного луча на элементарную площадку - угол между направлением потока излучения и нормалью к ней. Максимальное количество энергии падает при 9 = 0.

Количество солнечного излучения, полученного поверхностью земли, зависит, в глобальном масштабе от геометрии Земли, атмосферной проницаемостью и относительным размещением Солнца.

Между указанными на рисунках 2 и 3 углами существует взаимосвязь, определяемая формулой [6, 7,12]:

(2) участков земной поверхности с географическим разрешением 1° х 1°. Появление ГИС-техно-логий позволяет использовать текущие значения солнечной энергии для конкретной местности, сезона и времени суток.

Полученные таким образом данные относятся к горизонтальным поверхностям и требуют математической доработки, чтобы их можно было использовать для наклонных поверхностей и для компьютерного анализа.

Результаты исследований. В фотосинтезе участвует суммарное излучение - совокупность прямого и рассеянного солнечного излучения, поступающего в естественных условиях на земную поверхность без отраженной составляющей. Прямая составляющая солнечного излучения в любой момент времени на дневной стороне Земли зависит от его угла падения Ө и рассчитывается по формуле [6]:

Е = —у cos (У), Дж/с-лг, (3) " сГ где Gs =1367 Дж/см2 - солнечная постоянная, энергетическая облученность, создаваемая солнечным излучением, падающим на площадку единичной площади, перпендикулярную солнечным лучам, в единицу времени на верхней границе атмосферы при среднем расстоянии от Земли до Солнца; d - относительное расстояние от Земли до Солнца в астрономических единицах; cos(6) - косинус угла падения солнечного излучения относительно нормали к поверхности земли, рассчитываемый по формуле (1).

Для конкретного участка земли (поля) излучение Солнца изменяется в отношении наклона поверхности (к нему или от него), перспективы и возвышения. При расчете энергии, приходящейся на конкретную поверхность, используют метеорологические данные по солнечному излучению Еи.

Если солнце прикрыто облаками или скрыто за горизонтом, поток прямой радиации так же, как и инсоляция, равны нулю. Для различных районов в течение дня в зависимости от места, времени суток и погоды, потоки солнеч ной энергии, достигающие Земли, меняются от 3 до 30 МДж/м2 в день. В результате расчеты по формуле (4) могут иметь достаточно большую погрешность.

При оценке солнечной энергии Еи для определенной местности с заданным рельефом (j8 - угол наклона элементарной площадки к горизонтальной плоскости и у-азимут элементарной площадки) первый сомножитель формулы (4) заменяется реальным значением прямой составляющей среднесуточной энергии Е^, полученной с геоинформационной системы для данной местности и дня [11]:

£; = Egis ■ cos(6), Дж / с ■ л/2. (4)

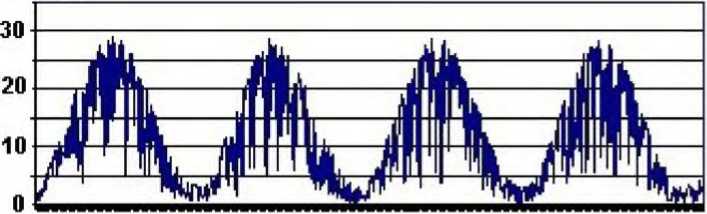

В результате получим значение средней энергии за день для участка местности с углом наклона у. Для подтверждения вышеприведенной модели количественной оценки солнечной энергии на рисунке 4 приведен среднесуточный график прихода солнечной энергии на горизонтальную поверхность для окрестностей г. Липецка за 2012-2016 гг., где видны ее сезонные колебания в соответствии с (4).

Этот график имеет значение только для определенной местности (окрестности г. Липецка). В зависимости от широты местности величина солнечной энергии изменяется.

Солнечная энергия, МДжЬі2

1 181 361 541 721 901 1081 1261 1441Дни, 2012...2016 п.

Рисунок 4 - Среднесуточный приход солнечной радиации Ей на горизонтальную поверхность для окрестностей г. Липецка за 2012-2016 гг., МДж/м2

На рисунке 5 приведены величины солнечной энергии для пяти местностей, расположенных на разных широтах: г. Бобров, ф = 48°; г. Калач, ф = 50,4°; г. Липецк ф = 52,6°; г. Ново московск, (р-54,10; г. Елатьма, ^ = 55° северной широты. По мере продвижения местности на север (увеличение широты р) солнечная энергия падает с 22,5 МДях/м2 до 19 МДж/м2.

Солнечная энергия,

МДж/м2

|

23 |

|

|

19 |

|

|

17 |

42,00 50.40 52,60 54,10 55.00

Широта, град.

Рисунок 5 - Среднесуточный приход солнечной радиации Ей на горизонтальную поверхность в июне 2015 г. для различных широт, МДж/м5

Рассмотрим некоторый рельеф с разными элементами - вершины гор и дно котловины, приведенный на рисунке 6. На этом рисунке азимут элементарной площадки А у = 0°, т.е. она ориентирована строго на юг. Поверхность поля состоит из последовательности элемен тарных площадок Д. При этом углы наклона Д этих площадок изменяются в пределах -90°.. +90°, двигаясь с юга на север, принимая случайным образом, в зависимости от рельефа, положительные или отрицательные значения.

Ю - С - направления на юг и север; Ai - элемент рельефа, элементарная площадка Рисунок 6 - Элементы рельефа с различными углами наклона ₽

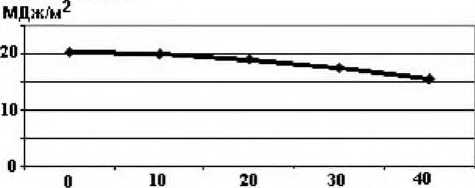

Среднесуточный приход солнечной энергии в июне 2015 г. в окрестностях г. Липецка в зависимости от наклона поверхности почвы к горизонту приведен на рисунке 7. В зависимости от угла наклона рельефа падающая энергия снижается с 20,5 МДж/м2 до 15 МДж/м2.

Таким образом, располагаемая на поверхности земли солнечная энергия может быть оценена по приведенной методике с использованием данных баз ГИС. При этом следует иметь в виду, что они могут содержать и расчетные данные. Порядок расчета энергии может быть следующий.

-

1. На ГИС-карте находят координаты необходимого участка поля - широту и долготу.

-

2. Для заданного дня по формуле (1) находят угол склонения Солнца б.

-

3. Для этого участка поля находят /І - угол наклона элементарной площадки к горизонтальной плоскости и у - азимут элементарной площадки.

-

4. В ГИС-базе данных по найденным координатам и заданному дню находят среднесуточную энергию Egis.

-

5. По формулам (2) и (4) дается оценка солнечной энергии за день для выбранного участка поля Еи.

-

6. Величину Еи можно найти для других участков и дней года.

Существует также возможность непосредственного измерения солнечной энергии в нужной точке поверхности земли. Однако этот способ трудоемок и может использоваться только в отдельных случаях.

Солнечная энергия.

Угол наклона к горизонт;', град

Рисунок 7 - Среднесуточный приход солнечной радиации в июне 2015 г. в окрестностях г. Липецка в зависимости от наклона поверхности почвы к горизонту р, МДж/м2

Выводы. Предложено при проектировании агроландшафтов в известной методике определения интенсивности солнечного излучения для наклонной принимающей поверхности учитывать рельеф земельных участков: углы наклона его элементарной площадки к горизонтальной плоскости и азимут. Применение ГИС- технологий для определения пространственного и временного распределения солнечной энергии на конкретном участке земли с различным рельефом составляет практическую основу оптимального размещения сельскохозяйственных культур в зависимости от получаемой энергии солнца.

Данный подход необходим при проектировании технологий производства продукции сельского хозяйства - определение однородных участков, адаптированных к их рельефу по критерию величины солнечной энергии на их пригодность для возделывания насаждений.

Список литературы Располагаемая солнечная энергия и рельеф Земли

- Системный биоэнергетический анализ процессов производства продуктов земледелия: методические рекомендации/РАСХН. Сиб. отд-ние; разраб. П.П. Милаев. -Новосибирск, 2005. -80 с.

- Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива (показатели по территориям)/Рос. инженер. акад., Рос. союз науч. и инженер. обществ. орг., Ин-т энерг. стратегии; ред. П.П. Безруких; сост.: В.В. Дегтярев и др. -Москва, 2007. -270 с.

- Придорогин, М.В. Пародоксальный рельеф/М.В. Придорогин, В.К. Придорогин, Вл.К. Придорогин. -Мичуринск-Наукоград: Изд-во МичГАУ, 2014. -495 с.

- Карманов, И.И. Методика почвенно-агроклиматической оценки пахотных земель для кадастра/И.И. Карманов, Д.С. Булгаков. -Москва: Почв.ин-т им. В.В. Докучаева. АПР, 2012. -122 с.

- Овсяников, А.С. Оценка фотосинтетической деятельности плодовых, ягодных и нетрадиционных культур в связи с формированием урожая/А.С. Овсяников, Т.В. Жидёхина, М.К. Скрипникова. -Мичуринск -Воронеж: Кварта, 2010. -52 с.

- Определение интенсивности солнечного излучения для наклонной принимающей поверхности/А.В. Борцов, Е.И. Потовская//Вiсник НТУ ХПI. Серiя: Енергетика: надiйнiсть та енергоефективнiсть. -Харькiв: НТУ ХПI, 2013. -№ 59 (1032). -С. 34-39.

- Daus, Y.V. Evaluation of solar radiation intensity for the territory of the Southern Federal District of Russia when designing microgrids based on renewable energy sources/Y.V. Daus, I.V. Yudaev, V.V. Kharchenko//Applied Solar Energy. -2016. -Т. 52. -№ 2. -С. 151-156.

- Tian Y.Q., Davies-Colley R.J., Gong P., Thorrold B.W. Estimating solar radiation on slopes of arbitratry aspect. Short communication//Agric. Forest Meteorol. -2001. -No. 109-r. -Р. 67-74.

- Даус, Ю.В. Оценка данных из различных источников актинометрической информации об интенсивности суммарного солнечного излучения/Ю.В. Даус, В.В. Харченко, И.И. Свентицкий//Вестник ВИЭСХ. -2017. -№ 1 (26). -С. 98-103.

- The NASA Surface Meteorology and Solar Data Set//2009. http://eosweb.lars.nasa.gov/sse/.

- RETScreen International. Renewable energy decision support center//2009. http:www.retscreen.net.

- Duffie John A. (Deceased), Beckman William A. Solar Engineering of Thermal Processes. -Fourth Edition. -Solar Energy Laboratory University of Wisconsin-Madison, Wiley, 1974.