Расположение поселений татар на Иртышском правобережье (по картографическим материалам XVIII века)

Автор: Тихомиров К. Н., Тихомирова М. Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Вводятся в научный оборот данные о местонахождении поселений татар тарской группы в Тарском Прииртышье в конце XVIII в. на правобережье Иртыша. Они содержатся на неиспользованных ранее картах этого времени. Для корректирования полученных предположений привлекаются дополнительные источники этого периода и результаты экспедиционных работ авторов. Целью статьи является выяснение расположения поселений татар в указанном регионе при помощи обозначенных карт, с корректировкой их информации другими данными для последующего использования их при поиске и исследовании археологическими методами. В результате проведенного анализа выяснено, что упомянутые карты точно указывают расположение поселений, которые были сконцентрированы в приустьевых участках рек Уй и Тара, у устьев правобережных притоков на бровках террас или на небольших останцах в пойме. Часть из них имели летние сезонные населенные пункты. Авторы приходят к выводу о том, что отмеченные на картах местоположения могут быть использованы при их поиске для археологических работ.

Западная сибирь, омская область, правобережье тарского прииртышья, южнотаежная зона, карты последней четверти xviii в, расположение поселений, археология, история татар

Короткий адрес: https://sciup.org/147236290

IDR: 147236290 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-3-98-109

Текст научной статьи Расположение поселений татар на Иртышском правобережье (по картографическим материалам XVIII века)

В настоящее время на правобережье Иртыша в окрестностях г. Тара и на берегах р. Тара локализуется одна из групп западносибирских татар, называемая в научной литературе тарской [Корусенко, 2014, c. 76]. Она неплохо исследована в этнографическом плане, однако ее археологическое изучение отстает. Это притом, что данный район является одним из центров ее формирования.

В XVIII в. на этой территории проживало местное тюркоязычное население. В это время сюда начали селиться выходцы из Средней Азии, которых в Сибири стали называть «бухарцами». Было здесь и небольшое количество тюрко- и монголоязычных переселенцев [Там же, с. 91–94].

Судя по письменным источникам, в это время здесь было сосредоточено большинство населенных пунктов татар тарской группы, история которых остается малоизученной. Археологические исследования культуры населения прибрежных южнотаежных районов правобережья Иртыша проводились в основном по материалам раскопок на могильниках (Сеи-тово IV и Усть-Тара LXX) [Тихомиров, 2019]. Во многом это вызвано труднодоступностью карт и неточностью письменных источников этого времени. Поэтому важнейшей задачей для изучения истории Тарского Прииртышья является введение в научный оборот ранее не используемых картографических материалов, которые могут способствовать выявлению остатков поселенческих комплексов. Это сделает возможным их исследование археологическими методами, а результаты их изучения будут способствовать решению многих вопросов истории татар тарской группы в эпоху позднего Средневековья – Нового времени.

Целью этой работы является введение в научный оборот ранее не используемых картографических данных, их анализ для локализации поселений тюркоязычного населения, расположенных на правом берегу Иртыша в последней четверти XVIII в. для последующего поиска и исследования археологическими методами.

Базой для нашего исследования стали материалы карт последней четверти XVIII в.: «Карта Тарского уезда …» 1784 г. (далее – Карта, 1784), «Карта Тарского уезда ...» 1798 г. (далее – Карта, 1798) и «Tabula Exhibens Cursum…» 1780 г. (далее – Карта, 1780) 1, наиболее точно показывающих расположение существовавших здесь населенных пунктов.

Также использовались «Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским С. У. Ремезовым» (далее – Чертежная книга, 1701), «Хорографическая чертежная книга Сибири» (далее – Хорографическая книга, 2011), «Дозорная книга Тарского уезда» 1701 г. (далее – ДК) [Корусенко, 2006] и сведения Г. Ф. Миллера (Сибирь XVIII века, 1996). Кроме того, были проанализированы научные статьи о местоположении населенных пунктов тарских татар.

Важным подспорьем в исследовании стали Атлас Омской области в масштабе 1 : 100000 (Омская область, 2010) и космоснимки, размещенные в открытом интернет-ресурсе Yandex.Карты.

Полученные сведения корректировались полевыми экспедиционными работами, в ходе которых были осмотрены места заброшенных и действующих поселений и кладбищ тарских татар, на их большей части была проведена фотофиксация, составлены планы, сделана шур-фовка культурного слоя и проведен сбор подъемного материала.

На картах XVIII в. указана разнообразная информация: названия рек и озер, месторасположения русских и татарских поселений, поля, мельницы и др., но в нашей статье мы анализируем лишь расположение татарских населенных пунктов на правобережье Иртыша на участке от устья р. Уй до устья р. Сеткуловка. Так как наименования одних и тех же поселений в разных источниках не совпадают, но могут быть интересны для дальнейших исследований, были приведены все варианты названий в соответствии с их написанием в источниках.

Впервые указанный регион был представлен в произведениях С. У. Ремезова (Хорографическая книга, 2011; Чертежная книга, 1701), созданных в 1697–1711 гг. Несмотря на их ценность, они полны неточностей. Их можно признать лишь приблизительными схемами, составленными на основании рассказов «сведущих людей» и более ранних картографических данных.

Важным источником для исследования этой территории в первой половине XVIII в. являются путевые заметки Г. Ф. Миллера, в которых он указал точное расположение рек, озер и населенных пунктов, встреченных им на берегах Иртыша (Сибирь XVIII века, 1996). Проведенные менее чем через четверть века после окончания работ над Хорографической чертежной книгой Сибири С. У. Ремезова, они значительно уточняют и дополняют ее сведения.

В 1780 г. И. И. Исленьев составил карты р. Иртыш, проводя астрономические наблюдения по заданию Академии наук [Гнучева, 1946, с. 469]. Одну из них (участок от Омской крепости до г. Тобольск) мы использовали в нашей работе.

В 1782 г. Сибирская губерния преобразуется в Тобольское наместничество с Тобольской и Томской областями. В 1784 г. создается «Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из XVI уездов». В 1796 г. образуется Тобольская губерния, что потребовало новых картографических работ. Результатом этого стало создание в 1798 г. «Атласа (топографического) Тобольской губернии» [Коновалова, Попов, 2010, c. 126], ставшее значимым событием в истории Западной Сибири. Именно карты из перечисленных атласов и используются в качестве основного источника в нашей работе.

Целенаправленного изучения расположения поселений татар в Среднем Прииртышье до последней трети XX в. не проводилось. В это время Н. А. Томилов на основе архивных и других данных начал исследовать эту тему, создав основу для всех дальнейших работ в этом направлении [Томилов, 1981; 1996; 2011]. Этой же теме посвятила ряд работ С. Н. Корусенко [Корусенко М. А., Корусенко С. Н., 2019; Корусенко, 2020], в том числе издав часть «Дозорной книги Тарского уезда» 1701 г., в которой содержатся сведения о деревнях тарских татар [Корусенко, 2006]. Е. В. Титов исследовал татарские деревни и жилища конца XIX – XX в. на основе этнографических данных [Титов, 2007; 2015]. Попытки установить расположение поселений татар в Среднем Прииртышье археологическими методами предпринимал С. С. Тихонов [2004; 2009]. Однако эти работы не касались установления конкретных мест расположения этих населенных пунктов или остались безрезультатными. Лишь в последнее время начали появляться работы, где на основе анализа источников XVIII в. проведено исследование локализации населенных пунктов татар этого времени на р. Тара [Тихомиров, Тихомирова, 2021].

Таким образом, несмотря на определенную изученность этого вопроса, назрела острая необходимость введения в научный оборот не использованных ранее картографических данных и их анализа. Это позволило бы лучше представить расположение татарских поселений в конце XVIII в. в прибрежных районах правобережья Иртыша, скорректировать результаты проведенных ранее работ и способствовало бы их обнаружению и археологическому исследованию.

Локализация поселений татар на правобережье Иртыша от устья р. Уй до р. Сеткуловка в последней четверти XVIII в.

В ДК д. Красноярская была указана первой среди поселений татар, расположенных в северной части Аялынской волости [Корусенко, 2006, с. 140]. Местоположение ее (памятник Малая Кова V) и кладбища (памятник Малая Кова VII) на берегу Иртыша на границе Знаменского и Тарского районов Омской области было обследовано в 2009 г. одним из авторов. Кроме того, в ДК в устье р. Уй описывается д. Утамацких юрт [Там же] (в настоящее время она слилась с с. Пологрудово), которая также была обследована К. Н. Тихомировым. В других источниках XVIII в. обе они не упоминаются.

Выше устья р. Уй в правобережье Иртыша на л. 6 Чертежной книги напротив устья р. Чекруша обозначены татарские поселения, подписанные «волость Ялынская» 2 (Чертежная книга, 1701, л. 6). В этом месте, вероятно, сейчас располагаются деревни Сеитово и Себеля-ково. В Хорографической книге (2011, л. 92) выше устья р. Уй отмечены Алметевы (см. рисунок, 1а ). Далее здесь указаны: городок Аялы, Буяк, Туролинцы (примерно в этом месте сейчас располагается д. Себеляково. – авт .), поселения Туралы и Тешеляковы. Г. Ф. Миллер здесь отмечал Sibeljak-aul (Сибирь XVIII века, 1996, с. 90). На Карте 1784 г. здесь показана Подгородна (волость. – авт. ) и Тебеляковы (Себеляково) примерно на современном месте (см. рисунок, 2 ). На Карте 1798 г. здесь обозначена Бухарска (волость) и Себеляковы (на современном месте) (см. рисунок, 3 ).

В нижнем течении р. Уй в районе современной д. Крапивка в Чертежной книге обозначены поселения татар, подписанные «деревни волости Ялынской». В ДК в этом районе упоминается д. Байтуганова (на берегу Иртыша) [Корусенко, 2006, с. 136]. На Карте 1784 г. показано поселение с таким же названием в вершине иртышского меандра (см. рисунок, 2 ). На Карте 1798 г. у старицы (в обоих случаях это современное оз. Сеитовское. – авт. ), ближе к р. Уй, указаны Баитугановы (см. рисунок, 3 ). Их расположение в настоящее время неизвестно.

Туралы

Тебеляковы

Теишеняковы

J <1АРА.

-Речаповы

Верх. Аялы;

Инчински*

Кызылчакрвы

Булунбаев

Танатовские

;Таискаиские

24 км

БУХАРСКА ?^-

Себеляковы

24 км

Алта новы

Sibjeljekowa емшевяковы

^UMPH^RW

Атпишевы^-

ПОДГОРОДНАЯ gTickulowa

1icyiNM««

Iаксайекие

Сеитовы^

Аптишевы

Усеиновы Чалбарсвы

/. Кл^

Буя новь? L Аялы

Г '- — г '^Ж -м^’-Ш-^ 'гуц.г"^аг*гамг, цЧипляровски \lJt^.*^^nrW^-

Туролинцы.^-^,

^^иишеееы

^внт«г«уЛ -"1С / Ьаи । у! ан»вы5

у^ Ата цкие

?kfig№“4?v /

Д*ЯЙТТ?вГЛСйЛ .

^Кулрутские У ./№^№7^

^^Изюцкие1^^^ ■

"Г" / Т^*ГГГ.1-^в1ГИ

Чипляровы-^ ^ ?

^Инцыски

\ ий^Ь^м/У

Берга макские^Лм

*Obtala£v^ff?*L . /

Зв ^Т^ tj v^^t^^ ^^Emszenikowskaja

/ -Ж^^г, ( .

Сх^тп^е»^ IX |

Ostrawnaja

^^чмчмудв

^Zer^tTtfAfltwevW о у (.fi^Av/V/MTtijl

Литку л овы Иж 1 Ж; КолбОВЫ'Ч

Берногуловы * !|Др ^5*« Каи гача ко вы

S5^^^ К u rga ps kaj а ^

Beczapowafl

< 1 Ata

[ГОРОДКА

^^ Б а и ту га н ова-

:Аптишевь 3‘Ай^уловФ^АЕЛЪ1НСКА .

Тарские \ .

ТАРА J^/Z^// ^ /г- ^Л^ Речи новы

.№^ял^1 TARAI Таха WJV?*ti*

т^^Й^ж?;

Т-Л&^^т»^^ йГ^^

------гД^ГХ^А^ЛрЬЯ^^*^

15 км ^Та^^кУ-§

^Иткуловы^ ^Кыргалские^11'" №^Ш-™ ^АЯЛЫНСКАЯ

U \..... " -^^-Л*™ ,

Сл ^itHif6'c№

|Вер. Аялы

15 км

*- kLjSir*! *14- -

; ДАЯЛЫвЯ^

Тешеляков^Г Мал. ' = " 1

■ ■ яАялынски^ Бол. Аялы * 1 1

|i- L.--^ Mf**?•*'

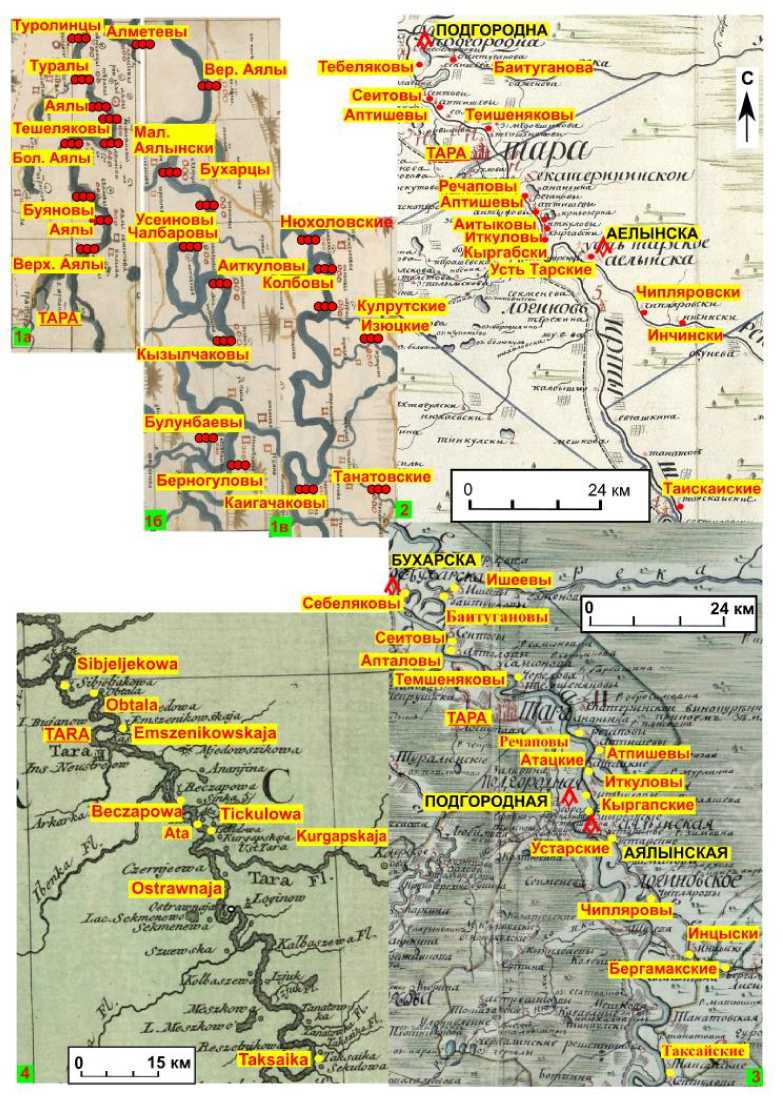

Расположение поселений татар тарской группы на правобережье Иртыша на картах XVIII в.:

1а – участок л. 93 Хорографической книги (без масштаба); 1б – участок л. 94 Хорографической книги (без масштаба); 1в – участок л. 95 Хорографической книги (без масштаба); 2 – участок Карты 1784 г.; 3 – участок Карты 1798 г.; 4 – участок Карты 1780 г.

The location of the settlements of the Tatars of the Tara group on the right bank of the river Irtysh on maps of the 18th century:

1a – section of atlas sheet 93 of the Chorographic book (without scale); 1b – section of atlas sheet 94 of the Chorographic book (without scale); 1c – section of atlas sheet 95 of the Chorographic book (without scale); 2 – a section of atlas sheet of the map of 1784; 3 – a section of atlas sheet of the map of 1798; 4 – section of atlas sheet of the map of 1780

На Карте 1798 г. на левом берегу р. Уй указаны Ишеевы примерно в современном месте, однако информаторы сообщили, что ее старое место было в пойме выше по течению р. Уй на оз. Куль. Ее месторасположение исследовалось авторами.

Выше по течению Иртыша, в вершине верхнего крыла меандра, в Хорографической книге (2011, л. 92) отмечены Мал(ые) Аялински, далее в основании меандра – Бол(ьшие) Аялы рядом с месторасположением д. Сеитово (см. рисунок, 1а ). На Карте 1780 г. здесь указана Sibjeljakowa (см. рисунок, 4 ). В ДК есть упоминание д. «Сеитова (она же Булунбаева Аптало-ва)» на берегу Иртыша [Корусенко, 2006, с. 134]. Г. Ф. Миллер сообщает о наличии «Godsch-aul, по-русски Саидовы юрты» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 90). На картах 1784 и 1798 гг. здесь указаны Сеитовы (см. рисунок, 2 , 3 ).

Выше по течению реки Г. Ф. Миллер описывает Isinbai-aul (Сибирь XVIII века, 1996, с. 90). В ДК есть упоминание об Изенбаевых юртах [Корусенко, 2006, с. 136]. Место ее неизвестно, вероятно, оно в районе расположения грунтового могильника XVI–XVIII вв. Сеито-во IV, исследованного в течение ряда лет [Тихомиров, 2019]. Следует отметить, что некоторые жители д. Сеитово рассказывали о проживании здесь их предков.

В ДК упомянуты деревни Большая, Верхняя и Бабина [Корусенко, 2006, с. 131, 132].

На Карте 1780 г. выше по течению от предыдущей деревни указана Obtala (бывшая д. Ап-талово. – авт. ) (см. рисунок, 4 ). На карте 1784 г. здесь отмечены Аптишевы (см. рисунок, 2 ). Карта 1798 г. в этом же месте показывает Апталовы (см. рисунок, 3 ). Г. Ф. Миллер писал про Abdal-aul (Сибирь XVIII века, 1996, с. 91). Еще в начале XX в. здесь была д. Апталова.

Выше по течению в Хорографической книге (2011, л. 92) указаны Буяновы (см. рисунок, 1а ). В ДК упомянута д. Буянова [Корусенко, 2006, с. 130]. Г. Ф. Миллер в этом районе отмечал «Ischlirim-aul, по-русски Буяновы юрты» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 91). В этом районе в устье р. Тозелка один из авторов обнаружил поселение эпохи позднего Средневековья – Нового времени Сеитово V. Вероятно, это остатки этих юрт, существовавших еще в середине XIX в.

Выше, в вершине меандра, в Хорографической книге (2011, л. 92) указан населенный пункт, подписанный как Аялы (см. рисунок, 1а ).

Чертежная книга показывает поселения татар, подписанные: «д.в. Ялымской» напротив устья р. Аркарка на правом берегу Иртыша. В Хорографической книге (2011, л. 92) здесь отмечены Верх(ние) Аялы (см. рисунок, 1a ). В настоящее время примерно в этом месте расположена д. Тимшиняково (жители часто называют ее «Буксун». – авт. ). В ДК упоминается д. Темшенякова [Корусенко, 2006, с. 129]. По данным Г. Ф. Миллера, здесь располагался Timschenek-aul у р. Timschenek (Сибирь XVIII века, 1996, с. 91). Карта 1780 г. фиксирует Emszenikowskaja на правой стороне устья р. Kasztatzkaja (на современных картах р. Каштанка. – авт. ) (см. рисунок, 4 ). На Карте 1784 г. здесь обозначен населенный пункт Теишеняко-вы (см. рисунок, 2 ). Карта 1798 г. указывает здесь населенный пункт с названием Темшеня-ковы (см. рисунок, 3 ).

На правом берегу Иртыша в районе современного с. Екатерининское в Чертежной книге отмечены татарские поселения с подписью «д.в. Ялымской». В Хорографической книге (2011, л. 93) на этом месте указаны Верх. Аялы (см. рисунок, 1б ). Г. Ф. Миллер в этом районе описывает «Uruklar- или Ruklar-aul, по-русски Верхние юрты» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 91). В ДК упомянута д. Рухляева [Корусенко, 2006, с. 124].

Напротив устья р. Ивенка (современное название Ибейка) на правом берегу Иртыша в Чертежной книге отмечены поселения, подписанные «Ïюртовских бухарцев» (1701, л. 6). В Хорографической книге (2011, л. 93) здесь показан населенный пункт, подписанный как «бухарцы» (см. рисунок, 1б ). У Г. Ф. Миллера есть упоминание о «Retschap- или Bachmurat-aul» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 92). На Карте 1780 г. здесь отмечена Beczapowa (см. рисунок, 4 ). Карты 1784 и 1798 гг. показывают здесь Речаповы (см. рисунок, 2 , 3 ). С 1983 г. она вошла в с. Междуречье.

Выше нее в Чертежной книге (1701, л. 6) указаны поселения захребетных и в Киртапской луке (вероятно, Киргапской. – авт. ) служилых татар. В Хорографической книге (2011, л. 93) в этом районе обозначены Усеиновы, Чалбаровы, Аиткуловы, Кызылчаковы (см. рисунок, 1б ). Г. Ф. Миллер в этом районе упоминал Aptisch-aul, Atak-aul (вероятно, современная д. Атак. – авт. ), «Itkul- или Kisilkasch-aul, по-русски Иткулевые или Красноярские юрты» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 92). В ДК здесь есть деревни Кыргапских, Аиткуловых, Атац-ких, Иткучукова (она же Атацкая Усеинова), Шиховых юрт на Красном яру [Корусенко, 2006, с. 98, 103, 107, 110, 114]. Г. Ф. Миллер описывает две деревни «нижняя для зимних жилищ, а верхняя для летних» выше речки Murli (современная р. Мурлы) «с общим названием Kirgap-aul» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 92). Карта 1780 г. отмечает населенные пункты Ata, Tiсkulowa, Kurgapskaja (см. рисунок, 4 ). На Карте 1784 г. указаны Аптишевы, Аитыковы, Ит-куловы, Кыргабски (см. рисунок, 2 ), а на Карте 1798 г. – Аптишевы, Атацкие, Иткуловы, Кыргапскiе (см. рисунок, 3 ). В настоящее время здесь сохранились деревни Атак, Атачка, Киргап, и до недавнего времени существовала д. Айткулова. Расположение других не ясно.

В Чертежной и Хорографической книгах, на Карте 1780 г. в устье р. Тара татарских населенных пунктов не отмечено, но есть русская д. Усть-Тарска (Хорографическая книга, 2011, л. 93) / Усттарская (Хорографическая книга, 2011, вкл. на л. 93) (см. рисунок, 1б ). В ДК здесь указана д. Усть-Тарская (она же Тартамак), в которой жили татары [Корусенко, 2006, с. 114]. Г. Ф. Миллер пишет, что «Tar-tamak-aul или дер. Усть-Тарская […]. Заселена частично русскими, частично ясачными татарами» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 92). На Карте 1784 г. показано с. Усть-Тарское (русское) и рядом с ним (чуть выше по Таре, на ее правом берегу) татарские Усть-Тарские. Здесь нанесен знак, «Аелынска» (волость) (см. рисунок, 2 ). На Карте 1798 г. показаны поселения Устьтарское (русское) и Устьтарские (татарское) в этих же местах. Здесь также поставлен знак, подписанный «Аялынская» (волость) (см. рисунок, 3 ). Татары из д. Усть-Тара рассказывали авторам, что когда-то их поселение находилось в 2 км ниже по течению, у устья Тары, в урочище «Камышкина Грива», которое в половодье становится островом, где жители деревни находили старые монеты и «черепки». Эту легенду также приводит Н. А. Томилов [1996, с. 190], сообщая, что туда переселились жители указанной деревни, которую называли Бернагуль. В Хорографической книге (2011, л. 93) присутствуют Бер-ногуловы (см. рисунок, 1б ). При этом у нее стоят знаки как русского, так и татарского населенного пункта.

Г. Ф. Миллер выше устья р. Тара указывал Ulukitschju-aul и Bulunbai или Otrau-aul (Островная). По мнению ученого, она названа так, потому что при разливе образуется остров, на котором стоит деревня (Сибирь XVIII века, 1996, с. 92). В Хорографической книге (2011, л. 93) Булунбаевы также отмечены на острове, выше Берногуловых (см. рисунок, 1б ). На Карте 1780 г. здесь немного ниже с. Логиново указана д. Ostrawnaja (Островная) (см. рисунок, 4 ).

Выше по течению Г. Ф. Миллер упоминает Tschupljar-aul – бывшую летнюю деревню татар, зимняя находилась на р. Тара (Сибирь XVIII века, 1996, с. 93).

В Хорографической книге (2011, л. 94) выше правобережного притока р. Нюхоловка отмечены Нюхоловские (см. рисунок, 1в ). Г. Ф. Миллер в этом районе отмечает Baruet-aul, указывая на то, что здесь живут только летом, а зимой – в Tschupljar-aul на р. Тара (Сибирь XVIII века, 1996, с. 93).

Выше Нюхоловских в Хорографической книге (2011, л. 94) на правом берегу Иртыша показаны Колбовы.

В Хорографической книге (2011, л. 94) выше предыдущего поселения на иртышском правобережье указаны Кулрутские (см. рисунок, 1в ). Г. Ф. Миллер в этом районе указывал Kulluk-aul (Сибирь XVIII века, 1996, с. 93).

На оз. Изюк у начала его нижнего стока в р. Иртыш в Хорографической книге (2011, л. 94) отмечены Изюцские (см. рисунок, 1в ). Здесь же, но ближе к устью, Г. Ф. Миллер упоминает Isuk-aul, при этом он сообщает, что заселены «они лишь летом, а зимой живут в ауле Inzis

(вероятно, д. Инцисс Муромцевского района. – авт. ) на реке Тара» (Сибирь XVIII века, 1996, с. 93).

На р. Танатовка у подножия иртышской правобережной террасы Хорографическая книга показывает Танатовские (2011, л. 94) (см. рисунок, 1в ).

У устья указанной реки на берегу Иртыша этот же источник показывает Каигачаковы (см. рисунок, 1в ).

Г. Ф. Миллер на правом берегу Иртыша ниже д. Сеткуловка указывает Taxai-aul (Сибирь XVIII века, 1996, с. 94). Карта 1780 г. показывает здесь Taksaika (см. рисунок, 4 ). На Карте 1798 г. отмечены Таксайские (см. рисунок, 3 ). Это самый южный правобережный пункт, населенный татарами, указанный в известных источниках XVIII в.

Результаты исследования и обсуждение

Полученные нами данные, основанные на анализе карт последней четверти XVIII в., позволяют высказать некоторые предположения. Данные, содержащиеся на них, довольно точно показывают расположение поселений татар. Источники свидетельствуют, что большинство из них в указанное время сосредотачивались на правобережье Иртыша, значительно превышая число поселений, расположенных на берегах Тары. Они были наиболее плотно сконцентрированы в двух районах: 1) от устья р. Уй до устья р. Бушкала; 2) в приустьевом участке выше и ниже устья Тары. Это может свидетельствовать о том, что указанные районы были наиболее освоены в это время.

В результате анализа их расположения на местности выяснено, что чаще всего поселения находились на краю иртышской террасы, в пойме, на участках сильно сглаженных террас и на небольших останцах, у устьев его правых притоков. Часть поселений имела сезонный характер. Их наличие у татар этой группы предполагал Н. А. Томилов [1996, с. 190]. Из упомянутых в источниках зимние поселения находились на правобережной террасе Иртыша (Kirgap-aul) и Тары (Чеплярово, Инцис), летние жилища – в долине Иртыша (Tschupljar-aul, Isuk-aul, Baruet-aul).

Замечено, что в настоящее время число татарских поселений значительно сократилось (в том числе за счет исчезновения сезонных поселений), но оставшаяся часть до сих пор расположена на правом берегу в указанных на картах местах.

Заключение

Система расселения татар в XVIII в., судя по имеющимся источникам, уже начала формироваться, а населенные пункты, отмеченные на указанных картах, располагались на этом же месте в более позднее время. Следовательно, полученные материалы могут быть основанием для восстановления системы расселения татар в XVIII в. и служить ориентиром для археологических исследований поселенческих комплексов указанного населения. Выявление на местности и археологическое изучение их остатков может предоставить новые объективные материалы для понимания этнокультурной истории тюркоязычного населения этого времени.

Список литературы Расположение поселений татар на Иртышском правобережье (по картографическим материалам XVIII века)

- Гнучева В. Ф. Географический департамент академии наук XVIII века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 446 c. (Тр. Архива АН СССР; вып. 6)

- Коновалова Е. Н., Попов В. А. Атласы Тобольской губернии во второй половине XVIII – XIX в. // Гео-Сибирь. 2010. Т. 6. С. 125–130.

- Корусенко С. Н. Этносоциальная история и межэтнические связи тюркского населения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках. Омск: Наука, 2006. 218 с.

- Корусенко С. Н. Тюркские группы // Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники. Омск: Наука, 2014. С. 76–101. (Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума; Т. 13)

- Корусенко С. Н. Сибирские татары Князевы: историко-генеалогический очерк // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2020. № 2 (49). С. 149–158.

- Корусенко М. А., Корусенко С. Н. Аялы или Бараба: история поселения на границе групп // Вестник Ом. гос. ун-та. Серия «Исторические науки». 2019. № 2 (22). С. 214–221.

- Титов Е. В. Жилища татар Тарского Прииртышья в конце XIX – XX в. // Омский научный вестник. 2007. № 4 (58). С. 22–25.

- Титов Е. В. Культура домостроительства татар Тарского Прииртышья в конце XIX – XX веке // Вестник КемГУКИ. 2015. № 32. С. 34–44.

- Тихомиров К. Н. Сеитово IV – новый могильник предков тарских татар XVII–XVIII вв. в Среднем Прииртышье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 2 (45). C. 59–68.

- Тихомиров К. Н., Тихомирова М. Н. Расположение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье по картографическим материалам XVIII века // Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. № 3 (49). С. 93–100.

- Тихонов С. С. Расселение сибирских татар и русских в Среднем Прииртышье в первой трети XVIII в. (по материалам Г. Ф. Миллера) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. 2004. Т. 8. С. 200–233.

- Тихонов С. С. Юго-восточная окраина Сибирского ханства Кучума (интерпретация источников по экономике и социальному развитию тарских татар) // Средневековые тюрко-татарские государства. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 162–171.

- Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. 276 с.

- Томилов Н. А. Поселения тарских татар бассейна Тары // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 1996. Т. 1: Культура тарских татар. С. 188–197.

- Томилов Н. А. Этнокультурные процессы у татар Западной Сибири в XVIII–XIX веках. Омск: Наука, 2011. 224 с.

- «Карта Тарского уезда с положением мест с округой и с объяснением всех селений больших и малых деревень и живых урочищ с разделением волостей по новому образу порядка установленных на показании оброчных статей и других казенных имуществ», сочиненная по описанию 1784 г. уездным землемером подпоручиком Каммером // Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из XVI уездов [Атлас]: сочинен по описанию уездных землемеров. Тобольск: Тобольская чертежня, 1784. 16 с.

- «Карта Тарского уезда, означающая местное положение всей округи всех селений больших и малых и живых урочищ, которые разделены на волости с показанием окрестности, каковую каждая волость с подсудным ея ведомством занимает», составленная уездным землемером Василием Филимоновым (1798 г.) // Атлас. Тобольская губерния. 1798. Ч. 1 // РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 43. Л. 49.

- Омская область [Атлас]. Омск: Омская картографическая фабрика, 2010. 329 с.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 310 с. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 6)

- Хорографическая чертежная книга Сибири С. У. Ремезова. Тобольск, Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2011. 341 с.

- Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. URL: https://archive.org/details/RemezovCHertezhnayaKnigaSibiri (дата обращения 23.03.2021).

- Tabula Exhibens Cursum Fluvii Irtish ad Omskaja Krepost usque ad Tobolsk. Composita a Iohann Islenieff, anno 1780. URL: https://uralica.kansalliskirjasto.fi/Record/fuhub-GOT-PPN352799242 (дата обращения 05.03.2020).