Распределение доходов в России: проблемы неравенства, бедности и богатства

Автор: Милованов Е.И., Филиппова И.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6-1 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме распределения доходов в России. В статье рассматриваются причины неравенства, бедности и богатства различных слоёв населения в России.

Рыночная экономика, товарооборот, мониторинг, спад, доходы, бедность

Короткий адрес: https://sciup.org/140124139

IDR: 140124139

Текст научной статьи Распределение доходов в России: проблемы неравенства, бедности и богатства

При переходе от административно-командной системы к рыночной экономике можно наблюдать существенный рост неравенства доходов. Причины этого состоят в том, что часть населения продолжает жить в условиях прежней системы, которая должна распасться и распадается, но уже в это время возникает общественный слой, который уже действует в условиях рыночной экономики. Когда в условия, по которым действует рыночная экономика, вовлекается всё большее число людей, то со временем размеры неравенства постепенно сокращаются.

В том случае, когда неравенство богатства и доходов достигает огромных масштабов, то складывающаяся ситуация может влиять на экономическую и политическую ситуацию в стране. Поэтому одной из задач, которая стоит практически перед всеми странами мира является постепенное осуществление мер по сокращению имеющегося неравенства. Разработка же таких мер возможна лишь при умении точно измерять степень дифференциации богатства и доходов. Важная роль в этом отношении принадлежит и проводимой государственной политике.

В нашей стране нарастание неравенства было обусловлено расширением массовой бедности, а также другими экономическими и социальными проблемами. В последние годы в экономическом развитии страны наметились позитивные сдвиги, а в социальной сфере наметились положительные изменения. Однако, процесс, связанный со стратификацией, с социальноэкономической точки зрения современного общества в России проходит и сейчас.

Правительство Российской Федерации и научно-исследовательские организации постоянно изучают вопросы, связанные с показателями доходов и расходов населения России и делают по этим вопросам соответствующие обобщения в разных видах, например, докладов или выпусков мониторингов.

К докладам можно отнести материалы Института управления социальными процессами и его работы1.

Под материалами, носящими характер мониторинга, относятся работы НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие»2.

Основное отличие докладов от мониторинга состоит в основном в том, что материалы мониторинга носят более актуальный характер, поскольку охватывают самые последние периоды. С другой стороны в докладах содержатся материалы за больший промежуток времени.

Так, в рассматриваемом выпуске было констатировано, что октябрь 2016 года стал двадцать четвертым месяцем подряд, когда реальные доходы населения сократились. В октябре 2016 года средняя сумма полученных доходов населения составила 30942 рубля, что в реальном исчислении составило 94,1% от уровня доходов октября 2015 года. Общее падение доходов населения с октября 2014 года – последнего месяца, когда реальные доходы населения увеличивались – составило 13,2%

Рассматривая вопрос получаемых населением доходов дальше, следует отметить, что средняя заработная плата населения в октябре 2016 года составила 36200 рублей. От уровня октября 2015 года это значение составило 102,0%, но за весь анализируемый период (с октября 2014 года) реальная заработная плата населения сократилась на 7,5%.

При рассмотрении инфляционных процессов следует обратить внимание, что в октябре 2016 года прирост потребительских цен в октябре 2016 года составил 0,4% к предыдущему месяцу, по итогам же десяти месяцев данный показатель составил 4,5%. Аналогичный показатель прошлого года был равен 11,2%..

Важнейшим следствием спада реальных доходов населения, прежде всего, оказывается влияние на его потребительскую активность, что отражается в сокращении розничного товарооборота и оказании услуг. Так за два года этот показатель составил 14,9%, при этом в сегменте розничного товарооборота продовольственными товарами этот показатель составил 14,9%, а непродовольственными товарами - 15,3%.

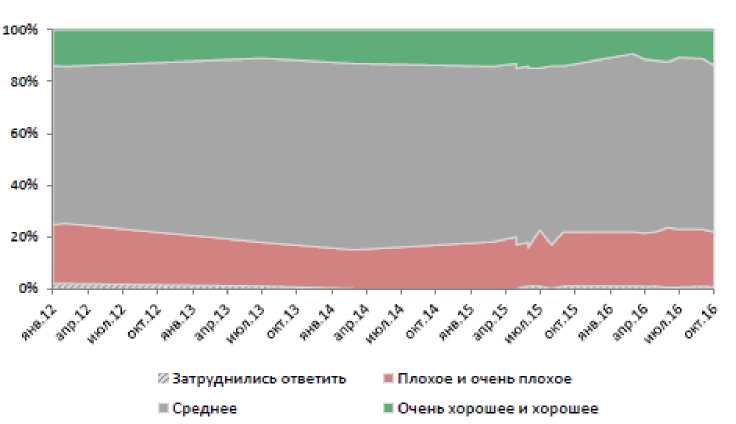

Вторым немаловажным показателем является бедность населения. Данный показатель определяется Росстатом по субъективной оценке опрашиваемых групп населения. Так, доля респондентов, которые охарактеризовали своё положение, как плохое или очень плохое в октябре 2016 года составил 21%. Доля населения, которое испытывает затруднения с приобретением продуктов питания или одежды в октябре 2016 года составило 38%.

Ухудшилось положение в рассматриваемый период и на рынке труда, где в октябре 2016 года столкнулось с проблемами в сфере занятости 43%, что на 3% больше, чем за октябрь текущего года. При этом 23% населения сообщило о задержках заработной платы.

В результате в октябре 2016 года доля граждан, которая отмечала ухудшение своего материального положения за последние 12 месяцев, составила 44%, но по сравнению с сентябрём 2016 года доля таких граждан незначительно сократилась, при этом такую оценку давали наименее обеспеченные слои населения.

По результатам октябрьского опроса 42% из тех, кто отметил, что материальное положение семьи ухудшилось, полагает, что без помощи государства они не справятся с текущими трудностями.

В рассматриваемый период 39% экономили на приобретении лекарств и получении платных медицинских услуг и до 60% населения экономили в это же время на приобретении продуктов питания.

С начала экономических реформ, которые проводились Правительством Президента Ельцина с начала 1990-х годов, уровень потребления населения значительно упал, но в 2000-е годы экономическое падение, в том числе и доходов, было прекращено, и наблюдался достаточно быстрый прирост доходов, что вызвало увеличение потребление товаров. Если сравнить 2007 год с 1999 г, то в сопоставимых ценах розничный товарооборот увеличился и составил 244%. Объем платных услуг за этот же период изменился на 157%.

Росстат отмечал наиболее быстрый рост розничного товарооборота в период с 2004 по 2007 годы. В 2007 году физический объём составил 169% к уровню 2003 года3.

За рассматриваемый период опережающими темпами увеличивалось потребление непродовольственных товаров. Так, за этот период времени в сопоставимых ценах составил 84%, а продовольственных товаров только 54%. В результате в России широко распространилось мнение о том, что в государстве происходит потребительский бум.

В этой связи следует отметить, что существует мнение ученых-экономистов, что данные за 1991 год в оценках Росстата завышены примерно на 50%4. Причиной этого является некорректность официальных показателей товарооборота за 1992 год: эти показатели позднее несколько раз пере-сматривались5.

По официальным данным объем розничного товарооборота достиг уровня 1991 года на рубеже 2000-2001 годов. Однако, по данным, приведенным в цитируемой выше литературе, физический объём розничного товарооборота, который сократился за период 1991-1999 годы в 1,64 раза, был восстановлен только в 2004 году, но такие данные не ставят под сомнение ускоренный рост товарооборота в 2000-х годах.

Начиная с 2008 года, а особенно в период после 2009 года структура доходов населения России и динамика его потребление получили достаточно серьёзные изменения.

Уже по итогам 2008 года реальные доходы, которыми могло располагать население, повысились только на 2,7%. За предыдущие семь лет, то есть, начиная с 2000 года, данная величина изменялась на уровне 10-12% в год. Это объясняется тем, что реальные доходы населения в ноябре-декабре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года были снижены. Однако, даже в этот период времени, согласно данным баланса денежных доходов и расходов населения, был отмечен значительный прирост накоплений населения. Среди показателей, которые были увеличены в этот период, следует назвать рублёвые вклады населения, вложения в ценные бумаги, приобреталась недвижимость и иностранная валюта, увеличивались средства на счетах у индивидуальных предпринимателей и рублевая наличность, имеющаяся на руках у населения. Сравнивая динамику прироста доходной части, имеющейся у населения, за два года - 2007 и 2008 - можно отметить определённое уменьшение роста, но положительное сальдо все же имело место, что можно отметить в соответствии с таблицей 3.

В этот период, вследствие ухудшения экономической обстановки, происходила значительная «конверсия» наличных денежных средств и вкладов в рублях Российской Федерации в денежные средства в иностранной валюте.

Однако, с 2014 года, в связи с падением цен на нефть, начался второй этап кризиса. Этот этап, как уже было сказано, постоянно мониторит Высшая школа экономики, которая помимо динамики доходов населения рассматривает и вопросы, связанные с потребительской инфляцией, которые имеют прямое отношение к покупательной способности населения.

Рассматривая названные вопросы, следует обратить внимание на субъективную оценку населением своего социально-экономического положения и бедности. Оценки, которое дает население своему положению, вызваны тремя причинами:

-

• устойчивое снижение доходов населения;

-

• сокращение социальных расходов;

-

• негативные тенденции на рынке труда.

Перечисленные причины оказывают негативное влияние на социальное самочувствие населения, и вызывает рост социальной напряженности.

В результате в ходе мониторинга население России было распределено в соответствии с рисунком 1. В октябре 2016 года доля населения, которое оценивает своё положение как очень плохое или плохое составило 21%. Из этого числа очень плохим назвали своё материальное положение 2% респондентов. По этому опросу о своем хорошем или очень хорошем материальном положении заявило только 14% респондентов. Это на 3 процентных пункта выше уровня сентября 2016 года.

Рис.1 Динамика показателей субъективного положения семей

Как было отмечено и ранее, к группам повышенного риска относятся респонденты, которые проживают в сельской местности, не имеют высшего образования и пенсионеры. Так, в октябре 2016 года, свое материальное положение назвали очень плохим или плохим 31% пенсионеров.

Для тех респондентов, которые проживают в сельской местности, в октябре 2016 года достиг максимального значения за весь период обследования и достиг значения 22%.

Рассматриваются одновременно и профили бедности. К таким семьям следует относить семьи, которым:

-

• не хватает денег на еду – первый вариант ответа – крайне бед

ные;

-

• могут приобретать еду, но испытывают затруднения с приоб

ретением одежды – второй вариант ответа – бедные семьи;

-

• не испытывают трудности с приобретением еды и одежды, но

испытывают трудности с покупкой бытовой техники и мебели – протобедные семьи.

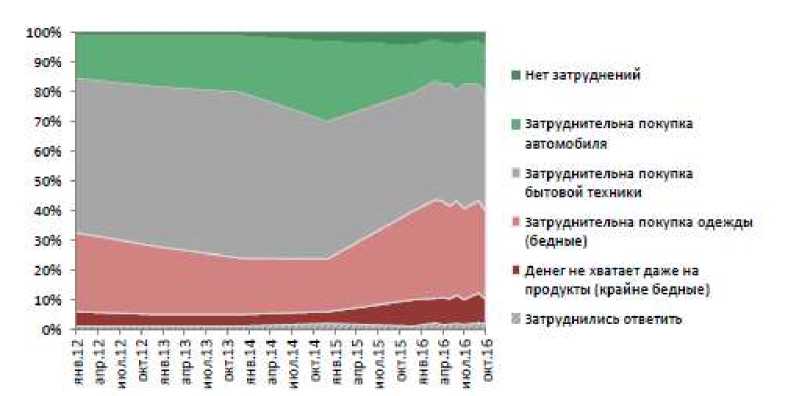

Динамика данного показателя представлена на рисунке 2.

Рис.2 Динамика показателя, оценивающего степень финансовых затруднений семьи при покупке товаров и услуг (субъективная оценка бедности)

Рассматривая приведенный рисунок и изучая данные мониторинга, следует отметить, что в октябре 2016 года наблюдалось увеличение уровня крайней бедности среди пенсионеров. В октябре 2016 года этот показатель достиг максимального значения за весь период наблюдения – 16%, притом, что в сентябре 2016 года значение этого показателя было равно 13%.

На уровне домохозяйств бедность продолжает оставаться весьма высокой среди одиноких граждан. В октябре 2016 года 56% от общего числа испытывало затруднения с поку4пкой продуктов или одежды, но это на 4 процентных пункта ниже, чем в сентябре 2016 года.

Следует отметить, что при анализе октября 2016 года по сравнению с сентябрем 2016 года снизилась бедность в семьях, состоящих из 3 человек. Так в сентябре 2016 года значение этого показателя равнялось 40%, но в октябре это значение упало до 31%.

Произошла динамика по изменению уровня бедности и в семьях, состоящих из пяти и более человек. В сентябре 2016 года этот показатель равнялся 32%, а в октябре он увеличился до 39%.

Список литературы Распределение доходов в России: проблемы неравенства, бедности и богатства

- Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я., Политика доходов и заработной платы. Учебное пособие. -М., 2017 -224 с.

- Бобков В. Социальная дифференциация -новый ракурс//Человек и труд. -2016. -№ 6

- Гусев А. Имущественная дифференциация населения: методы оценки//Проблема теории и практики управления. -2016. -№ 4

- Иванов В.Н. Неравенство и бедность населения: решения проблемы в России и за рубежом.//Проблемы прогнозирования. -2016. -№ 3

- Иванов В.Н., Суворов А.В. Доходы и потребление российского населения в условиях кризиса и альтернативы государственной политики в этой сфере «Экономическая политика», Научные статьи, 2016 №3

- Иванов В.Н., Суворов А.В., Сухорукова Г.М., Болдов В.Н. Сдвиги в объеме и структуре потребительских расходов населения России в 1990-х-2000-х годах//Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2008.

- Российский статистический ежегодник, 2016: стат. сб./Федер. Служба гос. статистики. -М.,2016.

- Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» URL https://isp.hse.ru/monitoring (Дата доступа 28.12.2016)

- Пикетти Т. «Капитал в XXI веке» URL http://readli.net/kapital-v-xxi-veke/(дата доступа 26.12.2016)

- Самый высокий уровень неравенства -в России. URL http://www.vestifinance.ru/articles/50499 (Дата доступа 10.01.2017).