Распределение инвазионных видов в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища: анализ многолетних исследований

Автор: Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Загорская Е.П., Антонов П.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

На основании результатов собственных исследований, литературных данных и архивных материалов ИЭВБ РАН (1958-2005 гг.) дается анализ состава, распределения инвазионных видов, их количественная оценка в сообществах макрозообентоса и нектобентоса Куйбышевского водохранилища. Приводится список чужеродных видов и их количественные показатели на фоне общих многолетних изменений состояния макрозообентоса водохранилища.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198123

IDR: 148198123 | УДК: 581.522.4:574.587:594.:595.2:470.44/.47

Текст научной статьи Распределение инвазионных видов в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища: анализ многолетних исследований

«История заселения Волжского каскада водохранилищ демонстрирует модель современного ценогенеза, который разворачивается по сценарию эпохи плейстоцена, но с фантастической скоростью» [50. с. 254]. В современных условиях обострение проблемы биологических инвазий в водоемах связывают не столько с изменением направленности деятельности человека в сторону её интенсификации, сколько с глобальными климатическими изменениями. Регистрируется интенсивное проникновение чужеродных видов в неосвоенные ими ранее водоемы. Инвазионные виды или вселенцы существенно преобразуют природные экосистемы и особенно заметно их воздействия проявляются на водные системы со второй половине 20 века, то есть тогда, когда фактор антропогенного воздействия стал очевидным.

Одним из транзитных путей и полигоном инвазионного процесса в России является р. Волга и водоемы ее бассейна. Вселение чужеродных объектов в водоемы Волжского бассейна проходит как естественным путем, связанным с созданием водохранилищ, так и в результате акклиматизации и продолжается уже несколько десятков лет. Это приводит к существенным изменениям в видовой и трофической структуре животного населения. В настоящее время известны ряд примеров расширения ареала и увеличения численности гидробионтов, обусловившие существен- ные экологические последствия водных экосистем [46].

С целью оценки современного экологического состояния водоемов бассейна Волги в связи с проникновением чужеродных видов проведены многолетние исследования сообществ макрозообентоса с акцентом на анализ инвазионных видов и их распределения в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища и его притоков, а также водотоков бассейна Нижней Волги.

Материал и методы

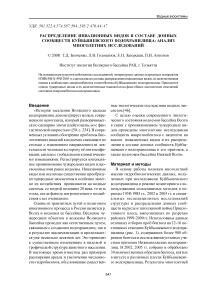

В основу работы положен многолетний массив гидробиологических данных, полученных при исследовании Куйбышевского водохранилища в режиме мониторинга с использованием сопоставимых методик в периоды 1958-1985 гг., 2002 и 2005 гг. и специальных экспедиционных исследований структуры и распределения донных сообществ на русле и затопленной пойме Припло-тинного плеса, выполненных по разрезам района в 1999-2000 гг. Использованы данные сезонных отборов проб бентоса на 12-16 постоянных станциях Куйбышевского водохранилища (рис. 1), содержащих более 900 образцов бентоса и исследования устьевых участков притоков Нижневолжских водохранилищ. В 2002, 2005 гг. собрано и обработано 30 количественных образцов бентоса, взятых в августе в различных плесах Куйбышевского водохранилища. Результаты многолетней динамики бентоса и отдельных ценозов в составе донных сообществ опубликованы нами ранее [22, 26, 52]. При сборе и обработке материала использованы общепринятые методы гидробиологических исследований [39, 40].

Результаты и обсуждение

Анализ состава и количественного развития отдельных водных организмов-вселенцев и их распределение в Куйбышевском водохранилище показаны на фоне общих изменений состояния бентоса. Результаты гидрохимических исследований Куйбышевского водохранилища свидетельствуют о том, что по величине биогенной нагрузки на водоем [16] - Робщ (7 г.м-2.год-1) и Nобщ. (61 г.м-2.год-1) водохранилище занимает ведущее место в каскаде волжских водохранилищ, что обусловлено усилением антропогенной нагрузки [17]. Ранее было установлено [16], что автохтонный материал играет определяющую роль в изменении трофического статуса водохранилища. При увеличении концентрации общего фосфора и возрастании бактериальной продукции отмечалось интенсивное продуцирование органического вещества на первичных звеньях трофической сети при увеличении биомассы и численности мелкоклеточных таксонов в составе диатомового фитопланктона. В настоящее время различные участки водохранилища относятся к категории мезо-эвтрофных – эвтрофных [41,47].

Начиная с 1975 гг. биомасса сообществ макрозообентоса увеличилась в 4.8 раза по сравнению с предшествующим периодом и составила (исключая крупные моллюски) 27,24±1,15 г.м-2 (n-799), сохраняя тенденцию на увеличение как на русле, так и на пойме с той или иной степенью интенсивности во всех плесах водохранилища [22, 52]. В период 1999-2003 гг. в Куйбышевском водохрани-лише сохраняется достаточно высокая биомасса «мягкого бентоса» которая в среднем для водоема составляет 27,3 г.м-2 [49]. Возрастание общей биомассы бентоса происходило в основном за счет олигохет, преимущественно Tubificidae. Именно в период 70-80-х годов регистрируется увеличение проникнове- ния чужеродных видов в Куйбышевское водохранилище [5, 6, 8, 10, 42, 43]. За весь период исследования соотношение биомассы основных донных организмов в бентосе водохранилища оставалось на уровне 54,4% олигохет, 25,6% личинок хирономид, 14% моллюсков и 3,2% ракообразных. В последние годы по данным за июль 2002, 2005 гг. увеличилась доля инвазионных полихет практически во всех плесах водохранилища, достигая, например, 50,4% от общей биомассы бентоса на бывшем русле Новодевиченс-кого плеса и 40,6% - в Волжском плесе.

Число вселенцев в водоемы Волжского бассейна увеличивается как в результате естественного процесса, так и в результате антропогенных преобразований. В составе донных сообществ макрозообентоса (с учетом организмов нектобентоса) доля инвазионных видов в глубоководных участках и на мелководье составляет примерно до 69,1 % от общей численности и до 64,4 % от общей биомассы бентоса в различных районах водохранилища [53].

Число видов-вселенцев, зарегистрированных нами в Куйбышевском водохранилище (с учетом архивных материалов, собственных данных и литературных сведений) составляет 37 видов и представлено, в основном, комплексом Понто-Каспийской фауны (табл. 1).

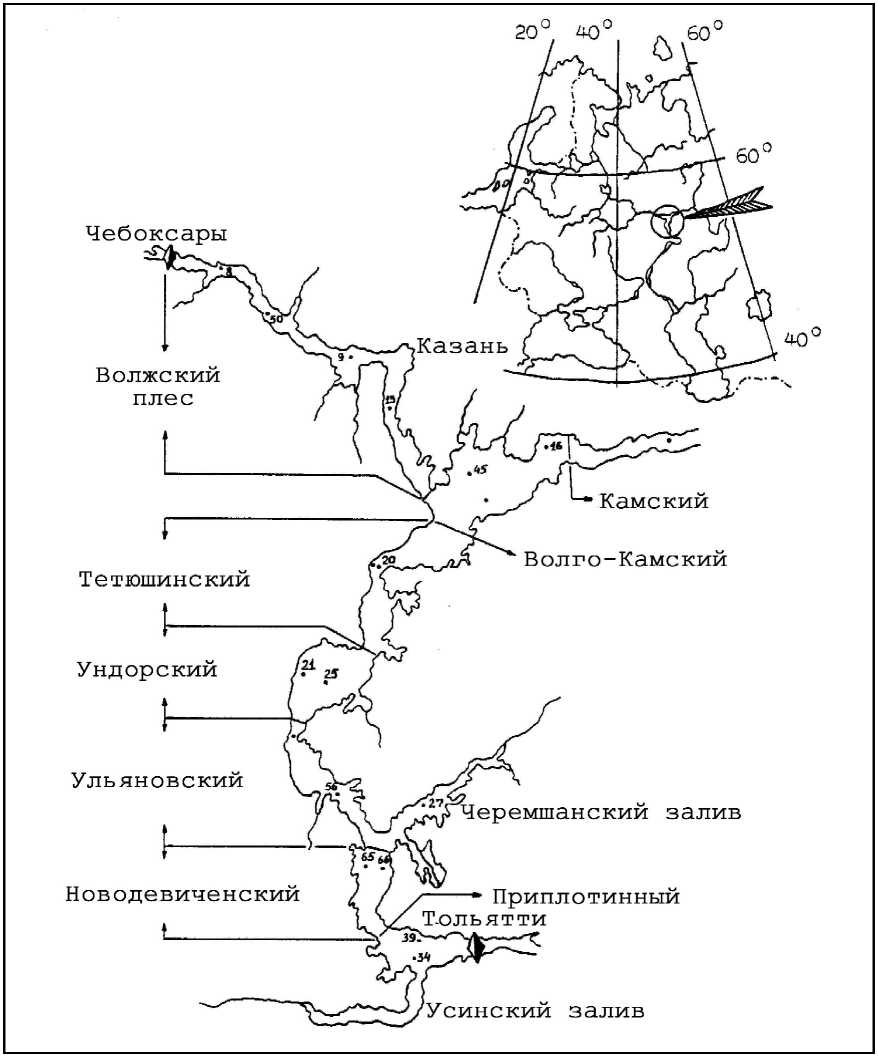

Продолжается расселение полихет понто-каспийского комплекса Hypania invalida. Они, наряду с олигохетами и личинками хироно-мид, являются главными компонентами донных сообществ водохранилища. Интродуцированная в южные водохранилища Волжского каскада в 1970 гг. полихета Hypania invalida продолжает расселение, достигая высокой популяционной численности во всех плесах. В устье р. Цивиль (Волжский плес) в августе 2002 г. ее численность составила 5800 экз..м-2. В отдельных плесах Куйбышевского водохранилища регистрируется увеличение биомассы полихеты Hypania invalida до 12 г.м-2 [23]. В Приплотинном плесе начиная с 1985 г. роль олигохет снизилась, а биомасса полихет возросла и составила в июле 2005 г. 37,7% от общей биомассы бентоса. Hypania invalida расселилась по всему Приплотинно- му плесу как на бывшем русле, так и на затопленной пойме (рис. 2). Однако ее биомасса здесь в последние годы (2002, 2005 гг.), снизилась, не превышает 5 г.м-2 на фоне снижения общей биомассы бентоса Куйбышевского водохранилища. Продолжается расселение полихеты в реки, притоки Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, где она найдена на серых илах в устьевых участках малых и средних равнинных рр. Тайдаков, Чапаевка, Самара, Сок.

В последнее десятилетие, на примере рас- пределения бентоса в Приплотинном плесе, можно констатировать расселение полихеты Hypania invalida повсеместно в тех же районах, что и личинок одного трофического уровня хирономид Chironomus gr. рlumosus и олигохет [52], что в многолетнем ряду наблюдений свидетельствует об изменении трофического статуса водохранилища в сторону увеличения его автохтонной составляющей. В качестве подтверждения вышесказанному можно привести пример регистрации нами в 1991 г. Понто-Каспийской солоноватовод-

Рис. 1. Куйбышевское водохранилище с указанием станций отбора проб

Рис. 2. Распределение биомассы полихеты Hypania ilnvalida в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища (1990-2000 гг.)

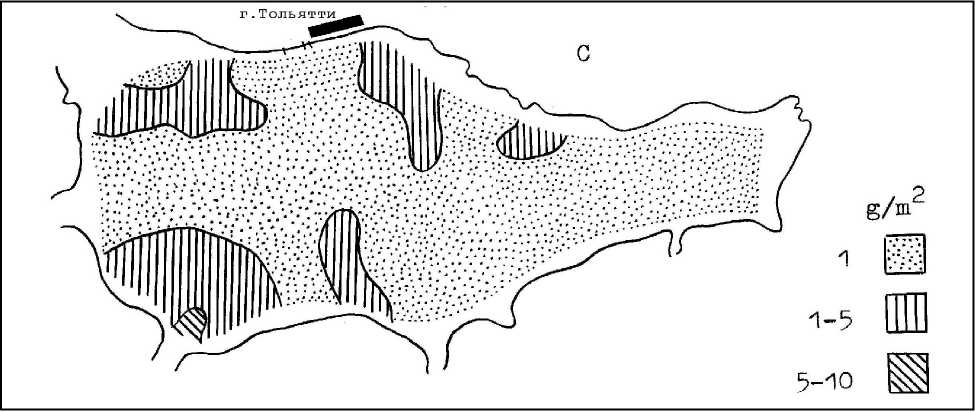

ной полихеты Manayunkia caspica на песчаных мелководьях Приплотинного плеса. Следует отметить, что в последний период стабилизации уровня Каспийского моря и рас-преснения Северного Каспия местом концентрации полихеты Manayunkia caspica является его Восточный район, для которого характерны процессы эвтрофирования [38]. По способу питания полихета является «тонким» детритофагом. Ранее, из литературные данных известно о находках полихеты в бассейне Днестра, реке Турунчук [1], что подтверждает возможность ее расселения в реках. Нахождение полихеты в последующие годы (август 2005 г.) на заиленных песках на глубинах 5 и 30 м в Приплотинном Плесе Куйбышевского водохранилища численностью 363 экз..г.м-2при биомассе 0.05 г.м-2 свидетельствует о натурализации Manayunkia caspica Annenk в Волжских водохранилищах. В других районах Куйбышевского водохранилища Manayunkia пока не обнаружена. На рис 3. показан участок водохранилища с указанием места обнаружения и концентрации полихеты Manayunkia caspica на фоне распределения численности и биомассы общего бентоса в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища.

Регистрация понто-каспийской полихеты Hypaniola kowalewskyi (Grimm) в верховьях Куйбышевского водохранилища несомненно обусловлена особенностями гидрологического режима волжских водохранилищ, склады- вающегося в последние годы [53]. В 2003 г. была обнаружена Hypaniola kowalewskyi в низовьях Волги в районе Волго-Ахтубинской поймы численностью 220 экз. .м-2, с биомассой 0,88 г.м-2 [19].

Олигохеты Potamothrix vejdovskyi с частотой встречаемости 60% распространились по всему водохранилищу; в августе 2005 г. их численность в среднем по водоему составила 135 экз. .м-2(макс. - 700 экз../м-2), биомасса -0,5 г.м-2. В устье р. Цивиль (Волжский плес) и на русле Ульяновского плеса летом в 2002 и 2005 гг. на глубинах 3,5 и 18 м отмечены немногочисленные пиявки Archaeobdella esmonti , представители автохтонной фауны Каспийского моря, относящиеся к солоноватоводному комплексу. В устье р. Сок (приток Саратовского водохранилища) в 1999 г. на заиленных грунтах отмечена единичная находка пиявки Caspiobdella fadejewi (20 экз. .м2).

В таблице 1 приведены многолетние данные состава инвазионных видов в Куйбышевском водохранилише и его притоках и их количественные показатели.

В составе макрозообентоса водохранилищ наиболее часто из моллюсков встречаются Dreissena bugensis Andr. (= Dreissena rostriformis bugensis Andr.), D. polymorpha (Pallas), реже – Monodacna colorata (Eichw.), численность которой в Волжском плесе (залив р. Ахтуши) Куйбышевского водохранилища в 2005 г. не превышала 50 экз.∙м-2. Регистрируется низкая

Рис. 3. Распределение численности (I) и биомассы (II) бентоса в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища. Стрелками указаны точечный источник загрязнения и станции нахождения полихеты Manayunkia sp. в литоральной зоне (1991 г.)

частота встречаемости моллюсков Lithogliphus naticoides C. Pfeiffer и Teodoxus pallasi Lind. (=T. astrachanica sp.n.). Интенсивное развитие Dreissena bugensis регистрируется во всех плесах водохранилища на глубинах до 9 м. Ее численность в устье р. Свияга (Волжский плес) в августе 2002 г. (глубина 5 м) составила 9225 экз.∙м-2 при биомассе 13,9 кг∙м-2, тогда как максимальная численность моллюска Dreissena polymorpha на русле водохранилища в районе Красновидово была 350 экз.∙м-2. Помимо Куйбышевского водохранилища моллюски D. polymorpha зарегистри- рованы в его притоке, устьевой части малой реки Маза. Dreissena bugensis наряду с D. polymorpha являются постоянными обитателями притоков Саратовского водохранилища, найдены в верхнем и среднем течении равнинной р. Чапаевка (10 тыс. экз.∙м-2, 4,1 г∙м-2) и в устье р. Б. Кинель, где численность моллюсков D. polymorpha может достигать 57 510 экз.∙м-2, а биомасса – 2 714,74 г∙м-2, тогда как находки бугской дрейссены единичны [25, 31]. Ранее было установлено, что доминирование D. bugensis в совместных обрастаниях с D. polymorpha уменьшается на биотопах, расположенных по градиенту от мест с повышенным водообменном к застойным участкам [31].

В составе биоценозов дрейссены начиная с 90-х годов в значительно меньших количествах встречался ранее сопутствующий обрастаниям дрейссены в водохранилище Corophium curvispinum (G.O. Sars). В отдельные годы было отмечено его отсутствие [2]. Однако в последние годы (2001-2002 гг.) ко-рофииды Corophium curvispinum зарегистрированы нами в составе биоценоза Dreissena bugensis в устье р. Свияга численностью 13 325 экз.∙м-2при биомассе 4 г∙м-2 (глубина 5 м) и в р. Самара на расстоянии 20-22 км от впадения в нее р. Б. Кинель (1200 эк.∙м-2; 0,23 г∙м-2) [31]. Из других корофиид Corophium maeoticum Sov. помимо водохранилища были зарегистрированы в 1980 г. в р. Б. Иргиз в составе корофиидно-дрейссенового биоценоза (численность достигала 27 180 экз.м-2, биомасса 12,50 г.м-2). Там же были отмечены бокоплавы Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald) и Iphigenella shablensis (Car.) в составе прибрежного ценоза понто-каспийских ракообразных [13].

Продолжается расселение в верхние плесы водохранилища кумовых раков Pterocuma sowinskyi (G.O. Sars), P. pectinata (Sowinsky). Так, рачки P. sowinskyi летом 2002 г. были зарегистрированы в районе правобережной затопленной поймы у с. Тетюши при максимальной численности 280 экз.∙м-2 с биомассой 0,18 г∙м-2. В среднем по водохранилищу численность кумовых ракообразных (по данным за август 2002 и 2005 гг.) не превысила 6 экз.∙м-2 на бывшем русле и 15 экз.∙м-2 на затопленной пойме.

Таблица. Состав, численность и биомасса инвазионных видов в сообществах макрозообентоса Куйбышевского водохранилищае и его притоках (1958-2005 гг.)

|

Таксоны |

Автор |

Год обнаружения |

N (экз./м2) (min-max) |

B (г/м2) (min-max) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Mollusca |

||||

|

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) |

[37, 27, 28] |

1959-1962, 1989, 2002, 2005 |

40-10246 |

0,16-6820 |

|

Dreissena bugensis (Andrussov, 1847 ) |

[22, 27, 28] |

1993,1995, 1996, 2001-2002, 2005 |

321-9225 |

28,0-13997,5 |

|

Monodacna (Hypanis) colorata (Eichwald, 1829) |

[13, 27, 29, 43, 48,50] |

1975-1991, 2005 |

16-240 |

0,06-4,84 |

|

Theodoxus pallasi Lindholm,1924 |

[27, 30] |

1958, 1990-2003 |

36-240 |

0,3-9,52 |

|

Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) |

[27, 48, 53] |

1985 2000-2006 |

- |

- |

|

Oligochaeta |

||||

|

Potamothrix vejdovskyi (Hrabé 1941) |

[36], наши данные |

1967-1975 2002, 2005 |

610-3300 |

0,3-1,4 |

|

Potamothrix heusheri (Bretscger, 1990) |

[53] |

2000-2006 |

- |

- |

|

Polychaeta |

||||

|

Hypania invalida (Grube, 1860) |

[20, 29, 48] |

1977-2002 2005 |

40-7920 |

0,06-9,03 |

|

Hypaniola kowalewskii (Grimm,1877) |

[53], наши данные |

2000-2006 |

220 |

0,88 |

|

Manayunkia caspica Annenkova,1929 |

[26, 27] |

1991, 2005 |

363-8800 |

0,05-0,61 |

|

Hirudinea |

||||

|

Archaeobdella esmonti Grimm, 1876 |

[28] |

1990, 2002, 2005 |

40-260 |

0,01-0,42 |

|

Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961) |

[35, 53] |

1987, 2000-2006 |

единично |

- |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Crustacea |

||||

|

Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) |

[14, 29], наши данные |

1963,1970,1990 2002, 2005 |

5-3320 |

0,01-24,5 |

|

Dikerogammarus caspius (Pallas, 1771) |

[53], наши данные |

1976-1999 2000-2006 |

100 |

1,78 |

|

Dikerogammarus fluviatilis (Martynov, 1919) |

[53] |

2000-2006 |

- |

- |

|

Dikerogammarus villosus (Sowinskyi, 1894) |

[53], наши данные |

1976 2000-2006 |

170 |

0,25 |

|

Stenogammarus dzjuban (Mordukhai - Boltovskoi et Ljakhov, 1972) |

[42], наши данные |

1971,1989,1991 |

100-530 |

0,05-3,0 |

|

Gmelinoides fasciatus* (Stebbing, 1899) |

[6, 28] |

1977, 1990, 2002 |

40-100 |

0,01-0,30 |

|

Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1896) |

[14, 29], наши данные |

1963-1991, 2000-2006 |

25-3050 |

0,01-20,0 |

|

Pontogammarus sarsi (Sowinskyi,1898) |

[5, 29, 51,53] |

1971-1973, 2000-2006 |

340 |

1,1 |

|

Stenogammarus similis (G.O. Sars, 1894) |

Наши данные |

2005 |

50 |

0,1 |

|

Pontogammarus abbreviatus (G.O. Sars, 1894) |

[51, 53] |

2000-2006 |

- |

- |

|

Pontogammarus crassus (G.O. Sars, 1894) |

[51, 53] |

2000-2006 |

- |

- |

|

Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894) |

[51, 53] |

1994, 2000-2006 |

690 |

14,20 |

|

Stenogammarus macrurus (G.O. Sars, 1894) |

[28] |

2002 |

75-360 |

0,01-0,25 |

|

Amathillina cristata (Grimm , 1894 |

Наши данные |

2005 |

38 |

0,06 |

|

Iphigenella acanthopoda G.O. Sars, 1896 |

Наши данные |

2002 |

25 |

0,1 |

|

Corophium curvispinum G.O. Sars, 1895 |

[28, 29] |

1968, 1984, 1991 2002 |

110-1650 10325 |

0,29-1,9 4,2 |

|

Corophium maeoticum (Sowinskyi, 1898) |

[51, 53] |

2000-2006 |

- |

- |

|

Corophium sowinskyi (Martynov, 1924) |

[45] |

1967-1991 |

20-5180 |

0,07-3,32 |

|

Pterocuma sowinskyi (G.O. Sars,1894) |

[27, 29] |

1977, 1997, 2002, 2005 |

40-1200 |

0,02-1,44 |

|

Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893) |

[25, 51, 53] |

1993-1997, 2000-2006 |

40 |

0,01 |

|

Caspiocuma campylaspoides (G.O. Sars, 1897) |

[8, 14] |

1976-1978, 1991 |

20-100 |

0,01-0,03 |

|

Paramysis ( Metamysis ) ullskyi (Czerniavsky, 1882) |

[28, 29] |

1960-1980, 1990 |

1600 |

0,24 |

|

Paramysis ( Mesomysis ) intermedia (Czerniavsky, 1882) |

[9, 28] |

1965,1970,1976 |

5-25 |

0,008-0,13 |

|

Paramysis ( Mesomysis ) lacustris (Czerniavsky, 1882) |

[12, 15] |

1965 |

20 |

0,1 |

|

Macrobranchium sp. |

[48] |

1986 |

80 |

0,1 |

Примечание :* представитель Байкальской фауны

В настоящее время в Куйбышевском водохранилище встречаются 16 видов гаммарид, которых можно отнести к солоноватоводному комплексу. Из них обращает на себя внимание проникновение в последние годы гам- марид, ранее не зарегистрированных в водохранилище: Dikerogammarus caspius (Pallas). Dikerogammarus fluviatilis (Martynov), Dikerogammarus villosus (Sowinskyi), Pontogammarus robustoides (G.O. Sars,), P.

abbreviatus (G.O. Sars), P crassus (G.O. Sars,), P. sarsi (Sowinskyi), Stenogammarus macrurus (G.O. Sars) Amathillina cristata Grimm, Iphigenella shablensis (Car.) Iphigenella acanthopoda G.O. Sars, Stenogammarus similes (G.O. Sars) (таблица). Следует отметить единичную находку Iphigenella acanthopoda летом 2002 г. на русле (глубина 29 м) в Новоде-виченском плесе и бокоплава Amathillina cristata численностью 38 экз.∙м-2 в русловой части Ульяновского плеса на глубине 24 м (август 2005 г.).

Среди мизид, питающихся в основном детритом поверхностного слоя грунта [21], наиболее распространенными являются Paramysis ( Metamysis ) ullskyi . Популяция этого вида в волжских водохранилищах представлена не акклиматизированными здесь особями, а в основном «местной формой», которая в условиях водохранилищ успешно развивается в отличие от достаточно малочисленных Paramysis ( Mesomysis ) intermedia и P. ( Mesomysis ) lacustris [9-11]. Ранее обнаруженная нами (1986 г.) молодь креветки Macrobranchium sp. в Камском отроге Куйбышевского водохранилища, по-видимому, как результат попытки ее акклиматизации при выращивании на рыбоводных заводах в дальнейшем не была зарегистрирована.

Безусловно, что нектобентические ракообразные нуждаются в тщательном учете их пробоотборниками с целью уточнения их обилия, в связи с недоучетом количественных показателей при дночерпательном отборе проб.

В последние годы в Куйбышевском водохранилище регистрируется общее снижение биомассы макрозообентоса. Так, в 2005 г. биомасса донных сообществ в среднем по водохранилищу за летний период (без учета крупных моллюсков) составила всего 2,6 г∙м-2, имея тенденцию к резкому снижению количественных показателей бентонтов как на бывшем русле, так и на затопленной пойме, в сравнении с 2002 г., когда летняя биомасса макрозообентоса была 21,0 г∙м-2. Выявленный тренд снижения обилия бентонтов отмечен для олигохет, хирономид и моллюсков. В отдельных участках водохранилища произош- ло перераспределение в соотношении основных групп бентоса. В Тетюшинском плесе на затопленной пойме возросла доля ракообразных до 92% от общей биомассы бентоса, тогда как в Ундорском плесе доля полихет и хи-рономид стала достигать 20% и 70% соответственно, увеличив относительные показатели на порядок, при общем снижении бентоса в водохранилище. На примере Ундорского плеса регистрируется отсутствие моллюсков пизидиид, по сравнению с прошлыми годами и непосредственно с 2002 г., когда их доля на затопленной пойме составляла 27% от всей биомассы бентоса. Для русловых участков характерно увеличение относительных количественных показателей полихет. Их доля в последние годы составляет 30% от всей биомассы бентоса в Волжском плесе, 7,5% – в Ундорском, 39,6% – в Ульяновском, 50,4% – в Новодевиченском и 37,7% – в Припло-тинном плесе. На русловых участках уменьшение доли олигохет, хирономид и моллюсков в общей биомассе бентоса в летний период 2005 г. характерно только для Новоде-виченского плеса.

Возможным объяснением происходящего снижения количественных показателей донных сообществ макрозообентоса является «дестабилизация» экосистемы Куйбышевского водохранилища, отмечаемая, начиная уже с 80-х годов прошлого века, в связи с проникновением чужеродных видов [34]. Адекватным объяснением сложившейся ситуации снижения обилия донных сообществ практически во всех плесах водохранилища при продолжающемся состоянии эвтрофирования водоема могут стать результаты мониторинговых комплексных исследований. Можно предполагать воздействие как биотической компоненты (выедание бентосоядными рыбами, конкуренция с аборигенной фауной вселившихся инвазионных видов), так и усиление антропогенной составляющей в экосистеме водохранилища, что требует, однако, достаточно убедительных аргументированных данных.

Можно согласиться с мнением В.Н. Яковлева [51], что несмотря на отличия, связанные с географическим положением и зональ- ными особенностями водохранилищ, развития их экосистем происходит по типу эстуарных экосистем больших рек южного склона Восточной Европы. Населяющие водохранилища сообщества представлены солоноватоводными и пресноводными видами, адаптированными к постоянным изменениям уровня, проточности, гидрохимического и газового режима и перераспределению грунтов. Для донных сообществ характерны мощные поля моллюсков-фильтраторов (биоценозы дрей-ссены и ассоциированные с ней олигохеты, полихеты, бокоплавы, хирономиды и др.). По характеру питания из отмеченных инвазионных видов «мягкого бентоса» и нектобентоса преобладают детритофаги и всеядные беспозвоночные.

Действительно, образование водохранилищ с замедленным водным стоком создало благоприятные предпосылки для продвижения элементов чужеродной фауны по речным системам вплоть до верховий, при наличии каскада волжских водохранилищ [33]. Следует констатировать, что доминирующие виды устьевых сообществ Волги осваивают волжские водохранилища, причем их удельная плотность зачастую превышает величины в исходных ареалах [51]. Можно предположить, что в последние годы «всплеск» саморассе-ления каспийской «южной» фауны в волжс- кие водохранилища, наряду с воздействием судовых перевозок, связан с периодом стабилизации уровня Каспийского моря и распрес-нением Северного Каспия, когда в маловодные годы слабосолоноватые воды Северного Каспия находятся как бы подпором более соленых вод Среднего Каспия, что вызывает «выдавливание» солоноватоводных видов в глубь устьевой экосистемы и располагающихся выше пресноводных участков, способствуя их саморасселению в волжские воды. Подтверждением этому может служить увеличение регистрации в последние годы солоноватоводных бентонтов. Среди саморасселив-шихся гидробионтов в Куйбышевское водохранилище преобладающими являются эвригалинные формы, относящиеся к комплексу солоноватоводных, в условиях водохранилищ избегающие речного режима (виды-все-ленцы отмечены в основном в устьевых участках рек).

Список литературы Распределение инвазионных видов в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища: анализ многолетних исследований

- Анненкова Н.П. Определители организмов пресных вод СССР. Пресноводная фауна. Пресноводные и солоноватоводные Polychaeta CCCР/Под ред. А.Л. Бенинга. Вып. 2. Л., 1930.

- Антонов П.И., Козловский С.В. О самопроизвольном расширении ареалов некоторых Понто-Каспийских видов по каскадам водохранилищ//Амер.-рос. симп. по инвазионным видам: Тез. докл. Ярославль, 2001.

- Атлас беспозвоночных Каспийского моря/Ред. Я.А. Бирштейн и др. М.: Пищевая пром-сть, 1968.

- Баканов А.И. О появлении пиявки Archaeobdella esmonti (Arhynchobdellea, Herpobdellidae) в волжских водохранилищах//Зоол. журн. 1993. Т. 72, вып. 6.

- Бородич Н.Д. Представители понтокаспийской фауны в водохранилищах Средней и Нижней Волги в 1971-1974 гг.//Биол. внутр. Вод: Информ. бюл. 1976. № 29.

- Бородич Н.Д. Байкальский бокоплав Gmelinoides fasciatus (Steb.) (Amphipoda, Gammaridae) в Куйбышевском водохранилище//Зоол. журн. 1979. Т. 58, № 6.

- Бородич Н.Д. Распространение и некоторые черты биологии мизид в водохранилищах Средней и Нижней Волги//Биол. внутр. Вод: Информ. бюл. 1979. № 44.

- Бородич Н.Д. О нахождении Caspiocuma campylaspoides G.O. Sars (Crustacea, Cumacea) в Куйбышевском водохранилище//Биол. внутр. вод. Информ. бюл. 1979. № 43.

- Бородич Н.Д., Гавлена Ф.К. Paramysis (Mesomysis) intermedia (Gz) в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища//Гидробиол. журн. 1967. Т. 4, № 4.

- Бородич Н.Д., Гавлена Ф.К. Мизиды (Mysidacea, Crustacea) в нижнем бьефе Волжской ГЭС им В.И. Ленина и Саратовском водохранилище//Зоол. журн. 1971. Т. 50, №7.

- Бородич Н.Д., Гавлена Ф.К. Распространение Paramisis intermedia Czerh в Куйбышевском водохранилище и некоторые стороны ее биологии//Волга-1. Куйбышев, 1971.

- Бородич Н.Д., Гавлена Ф.К. О мизидах Волгоградского водохранилища//Тр. Сарат. отд. ГосНИОРХ. 1976. Т. 14.

- Бородич Н.Д., Лавров В.Л. О донной фауне р. Большой Иргиз//Биол. внутр. вод: Информ. бюл. 1983. № 59.

- Бородич Н.Д., Ляхов С.М. Зообентос//Куйбышевское водохранилище. Л.: Наука, 1983.

- Бородич Н.Д., Бондаренко Л.Ф. Видовой состав и распределение понто-каспийских ракообразных в прибрежной зоне Волгоградского водохранилища//Экологические исследования в Среднем Поволжье. Межвуз. сб. Куйбышев. гос. ун-та. Куйбышев, 1986.

- Выхристюк Л.А. Биогенный уровень и гидрохимическое состояние//Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Л.: Наука, 1989.

- Даирова Д.С. Современное состояние макрозообентоса в мониторинге водотоков дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Тольятти, 2004.

- Головатюк Л.В. Макрозообентос р. Сок: Состав, распределение, структурные показатели//Изв. Самар. НЦ РАН. 2003. Вып. 1.

- Даирова Д.С. Современное состояние макрозообентоса в мониторинге водотоков дельты р. Волги и Волго-Ахтубинской поймы: Дис. … канд. биол. наук. Тольятти, 2004.

- Дзюбан Н.А., Слободчиков Н.Б. Hypania invalida (Grube, 1860) в волжских водохранилищах и гидробиологический мониторинг//Гидробиол. журн. 1980. Т. 16, № 5.

- Журавель П.А. Некоторые данные о биологии и экологии мизид, вселенных в опытном порядке в водохранилища и другие водоемы Украины для обогащения кормовой базы рыб//Зоол. журн. 1959. Т. 38, № 7.

- Зинченко Т.Д. Многолетнее формирование зообентоса Куйбышевского водохранилища: динамика хирономид (Diptera: Chironomidae) в связи с процессами эвтрофирования//Изв. Самар. НЦ РАН. 2003. Спец. вып. «Актуальные проблемы экологии». Вып. 2.

- Зинченко Т.Д. Многолетнее формирование зообентоса Куйбышевского водохранилища: динамика хирономид (Diptera: Chironomidae) в связи с процессами эвтрофирования//Изв. Самар. НЦ РАН. 2003. Спец. вып. «Актуальные проблемы экологии». Вып. 2.

- Зинченко Т.Д. Биоиндикация природных и техногенных гидросистем Волжского бассейна на примере хирономид (Diptera: Chironomidae): Автореф. дис.... д-ра биол. наук. Тольятти, 2004.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Марченко Н.А. Состав и распределение макрозообентоса//Экологическое состояние бассейна р. Чапаевка в условиях антропогенного воздействия (Биологическая индикация). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1997.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Многолетнее формирование зообентоса Куйбышевского водохранилища и современные тенденции преобразования фаунистических комплексов//Тез. докл. VIII съезда ГБО РАН. Т. 1. Калининград, 2001.

- Зинченко Т.Д., Антонов П.И. Биоинвазивные виды макрозообентоса в поверхностных водах бассейна Средней и Нижней Волги и возможные пути их проникновения//Тез. докл. Второго междунар. симпоз. по изучению инвазийных видов «Чужеродные виды в Голарктике» (Борок-2). Рыбинск, 2005.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Загорская Е.П. Оценка распределения инвазийных видов в составе бентоса водоемов бассейна Средней и Нижней Волги (1980-2005 гг.)//Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем: Тез докл. Междунар. науч. конф. Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН, 2007.

- Калайда М.М., Яковлев В.А. Виды-вселенцы Понто-Каспийского комплекса в Куйбышевском водохранилище (река Волга)//Амер.-рос. симп. по инвазионным видам: Тез. докл. Ярославль, 2001.

- Кирпиченко М.Я., Ляхов С.М. О проникновении Theodoxus pallasi: Zindh (Mollusca, Gastropoda) в Нижнюю Волгу//Материалы по биологии и гидрологии волжских водохранилищ. М.; Л. 1963.

- Козловский С.В., Антонов П.И., Буркова Т.Н. и др. Экологическая оценка современного состояния рыбохозяйственных водоемов Кинельского района Самарской области//Вестн. ВУиТ. Серия «Экология». Вып. 3. Тольятти: ВУиТ, 2003.

- Куйбышевское водохранилище. Л.: Наука, 1983.

- Кудерский Л.А. Изменение рыбного населения водоемов европейской части России в XX столетии//Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2): Тез. докл. 2-го междунар. симпоз. по изучению инвазийных видов. Борок, 2005.

- Кузнецов В.А. Изменение в рыбном сообществе Куйбышевского водохранилища, связанное с переходом его экосистемы в фазу дестабилизации//Тез. докл. VIII съезда ГБО РАН. Т. 1. Калининград, 2001.

- Лапкина Л.Н., Свирский А.М., Жарикова Т.И. Пиявки Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961) и Acipenserobdella volgensis (Zykoff, 1903) -вселенцы в водохранилища Верхней и Средней Волги//Амер.-рос. симп. по инвазионным видам: Тез. докл. Ярославль, 2001.

- Любин В.А. О нахождении Euilyodrilus vejdovskyi (Oligochaeta, Tubificidae) в волжских водохранилищах//Зоол. журн. 1971. Т. 50, № 10.

- Ляхов С.М., Михеев В.П. Опыт количественного учета фауны обрастаний в волжских водохранилищах с помощью водолазной техники//Биологические аспекты изучения водохранилищ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.

- Малиновская Л.В., Кочнева Л.А. Состояние донной фауны Каспийского моря в 2004 г.//Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2004 г. Астрахань, 2005.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975.

- Методология оценки состояния экосистем. Учебное пособие/Отв. ред. О.М. Кожова, В.В. Воробьев. Ростов н/Д.: Изд-во ООО «ЦВВР», 2000.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д., Ляхов С.М. Новый вид амфипод рода Stenogammarus (Gammaridae) в бассейне Волги//Зоол. журн. 1972. Т. 51, № I.

- Миловидов В.П. Результаты акклиматизации монодакны в Куйбышевском водохранилище//Рыб. хоз-во. 1980. № 6.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д. Особенности программы и методики биогеоценотических исследований внутренних водоемов//Программа и методика биогеоценотических исследований. М.: Наука, 1974.

- Мордухай-Болтовской Ф.Д., Грезе И.И., Васильченко С.В. Отряд амфиподы и разноногие -Amphipoda//Определитель фауны Черного и Азовского морей. Киев: Наук. думка, 1969.

- Панин Г.Н., Мамедов Р.М., Митрофанов И.В. Современное состояние Каспийского моря/Отв. ред. М.Г. Хубларян. М.: Наука, 2005.

- Паутова В.Н., Номоконова В.И. Продуктивность фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994.

- Пирогов В.В., Фильчаков В.А., Зинченко Т.Д., Карпюк М.И., Едский Л.Б. Новые элементы в составе бентофауны Волго-Камского каскада водохранилищ//Зоол. журн. 1990. Т. 69, № 9.

- Степанова Н.Ю., Латыпова В.З., Яковлев В.А. Экология Куйбышевского водохранилища: донные отложения, бентос и бентосоядныфе рыбы. Казань: Изд-во АН РТ, 2004.

- Яковлев В.Н. Биологические инвазии в континантальных водоемах как результат глобальных климатический трансформаций. Пресноводных экосистем//Амер.-рос. симп. по инвазионным видам: Тез. докл. Ярославль, 2001.

- Яковлев В.Н. Экспансия видов-вселенцев и эволюция экосистем крупных водохранилищ//Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2): Тез докл. Второго междунар. симпоз. по изучению инвазийных видов. Ярославль, 2005.

- Zinchenko T.D. Long-term (30 years) dynamics of Chironomidae (Diptera) fauna in the Kuibyshev water reservoir associated with eutrophication processes//Neth. J. 1992. V. 26, № 2-4.

- Yakovlev V.A., Yakovleva A.V. Benthic invaders and their role in communities of the Kuybyshev and Nijnekamsk reservoirs//Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2): Тез докл. Второго междунар. симпоз. по изучению инвазийных видов. Ярославль, 2005.