Распределение элементов платиновой группы в мезоархейских коматиит-базальтовых ассоциациях Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (Центральная Карелия)

Автор: Рыбникова Зоя Павловна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты прецизионного изучения распределения элементов платиновой группы (ЭПГ) и золота в мезоархейских коматиит-базальтовых комплексах Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса. Определены вариации содержания ЭПГ в основных геохимических и литофациальных разновидностях пород коматиитовой серии.

Коматииты, коматиитовые базальты, элементы платиновой группы, золото, ведлозерско-сегозерский зеленокаменный пояс, центральная карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14294699

IDR: 14294699

Текст научной статьи Распределение элементов платиновой группы в мезоархейских коматиит-базальтовых ассоциациях Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (Центральная Карелия)

Распределение элементов платиновой группы (ЭПГ) является дополнительной составляющей общей геохимической характеристики пород, а также инструментом реконструкции петрогенезиса магматических расплавов, и прежде всего ультраосновных-основных пород ( Puchtel, Humayun , 2000; Fiorentini et al. , 2011).

Процесс изучения связи распределения элементов платиновой группы с условиями образования вулканитов коматиитового ряда в комплексах Фенноскандинавского щита включал несколько этапов. Прецизионное исследование поведения элементов платиновой группы сначала было выполнено для мезоархейских коматиитов Костомукшской структуры ( Puchtel, Humayun , 2000), затем для зеленокаменных поясов Восточной Карелии (Волоцкая толща, Ветреный пояс), Восточной Финляндии (Кухмо), Норвегии (Карасийок) ( Fiorentini et al. , 2011).

В данном исследовании акцент делался на анализе распределения ЭПГ в высокомагнезиальных мезоархейских породах (3,0-2,9 млрд лет), принадлежащих к коматиит-базальтовым ассоциациям Центральной Карелии, в частности наиболее изученным разрезам Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса (ВСЗП).

Основными задачами исследования являлись: 1) прецизионное геохимическое определение концентраций ЭПГ в архейских высокомагнезиальных вулканитах коматиитового ряда; 2) установление корреляции концентрации ЭПГ с выделяемыми породными литотипами; 3) изучение закономерностей распределения ЭПГ в породах; 4) сопоставление геохимии изучаемых вулканитов с выделяемыми мировыми петрологическими типами коматиитов из районов Барбертон и Мунро ( Arndt et al. , 2008); 5) реконструкция условий магмообразования высокомагнезиальных расплавов.

Коматиит-базальтовая ассоциация (коматиит-базальтовая серия) включает пространственно сосуществующие и генетически родственные породы: коматииты (различной магнезиальности), коматиитовые базальты, базальты.

2. Характеристика объекта исследования

Данное исследование проводились в пределах Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса, расположенного на западном обрамлении палеоархейского Водлозерского блока в центральной части Карельской провинции Фенноскандинавского щита.

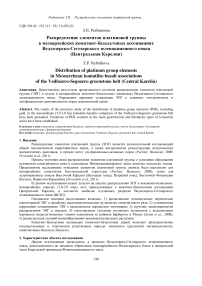

Зеленокаменный пояс протягивается в субмеридиональном направлении от оз. Ведлозеро до оз. Сегозеро более чем на 300 км; его ширина составляет 50-60 км (рис. 1, а ). Пояс сформирован вулканогенно-осадочными комплексами мезо- и неоархейского возраста, в наибольшей степени сохраненными в Хаутаваарской, Койкарской, Паласельгинской, Семченской, Совдозерской и других структурах, разделенных полями гранитогнейсов различного состава и возраста ( Коматииты… , 1988; Светова , 1988; Стратиграфия докембрия Карелии... , 1992; Svetov et al. , 2001; Светов , 2005; 2009).

В пределах зеленокаменного пояса породы коматиит-базальтовой ассоциации расположены на компактных площадях. Они формируют разрезы реконструированной мощностью от 800 м до 2000 м, которые представлены чередованием лавовых потоков с многочисленными прослоями туфового и вулканогенно-терригенного материала. Пирокластические фации не превышают 3-5 % от общего объема изучаемых пород ( Светова , 1988). В разрезах ассоциаций выделяются коматиитовые и базальтовые пачки, при этом отмечается доминирующее развитие вулканитов базальтового состава. В Койкарской структуре базальты (принадлежащие к коматиитовой серии) залегают на коматиитах, а в Паласельгинской и Совдозерской структурах чередуются с ними в разрезе (рис. 1, б ).

Рис. 1. Упрощенная схема геологического строения Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса и положения изучаемых зеленокаменных структур. Фрагмент а . Геологическое строение: черный цвет – мезоархейские зеленокаменные структуры; темно-серый цвет – архейские комплексы Водлозерского блока; светло-серый цвет – перекрывающие палеопротерозойские породные ассоциации; районы работ:

1 – Паласельгинская структура; 2 – Хаутаваарская структура; 3 – Совдозерская структура;

4 – Койкарская структура. Фрагмент б . Стратиграфические колонки реконструированных разрезов мезоархейских коматиит-базальтовых ассоциаций Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса, построенные на основе результатов исследования ( Светов , 2005)

В литофациальном плане ассоциация сформирована лавовыми толщами, представленными массивными, подушечными, вариолитовыми, дифференцированными потоками мощностью 1-30 м.

Комагматичные интрузивные комплексы изучаемых структур представлены телами высокомагнезиального габбро (близкого по составу коматиитовым базальтам) и ультрамафитами (серпентинитами) ( Светов , 2005).

Время формирования коматиит-базальтовых ассоциаций ВСЗП установлено на основе датирования секущих дайковых систем андезидацитового состава. В Койкарской структуре определен возраст субвулканических дацитов, равный 2 935 ± 15 млн лет ( Бибикова, Крылов , 1983); в Семченской структуре (западный фланг Койкарской структуры) коматиит-базальтовую ассоциацию секут габбро-диориты в возрасте 2 890 ± 40 млн лет ( Сергеев и др. , 1983). Sm-Nd-эрохронный возраст коматиит-базальтовых ассоциаций ВСЗП составляет 2 921 ± 55 млн лет ( Svetov et al. , 2001). При изучении коматиитового разреза Хаутаваарской структуры был определен возраст терригенных цирконов из осадочных прослоев (мафитовых граувакк), равный 2 917,2 ± 8,7 млн лет ( Светов и др. , 2010), который может являться древним ограничением времени формирования высокомагнезиальных комплексов.

Таким образом, на основании вышеприведенных геохронологических данных можно предположить, что коматиит-базальтовые ассоциации Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса формировались асинхронно во временном интервале от 3,0 до 2,9 млрд лет.

Породы коматиит-базальтовых ассоциаций ВСЗП претерпели регионально-метаморфические преобразования от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой фации андалузит-силлиманитового типа ( Стратиграфия докембрия Карелии… , 1992). В результате метаморфизма первично-магматические минеральные парагенезы были полностью замещены вторичными, сформированными актинолитовой роговой обманкой, антофиллитом, тремолитом, серпентином, хлоритом, тальком, карбонатом, эпидотом, магнетитом, плагиоклазом. Однако это не повлияло на сохранность первичных магматических структур (гипокристаллической; офитовой; кумулятивной; спинифекс-структуры, представленной реликтами) и текстурных признаков, что позволяет уверенно проводить диагностику фациальных разновидностей вулканических пород.

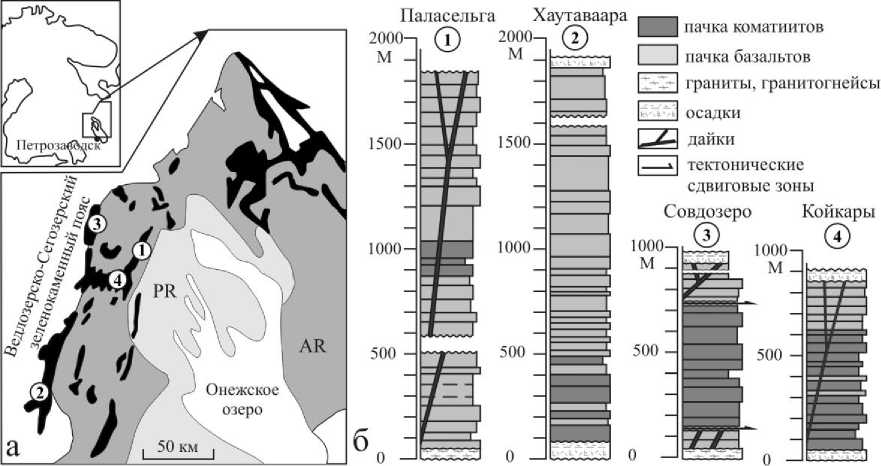

Высокомагнезиальные вулканиты Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса в соответствии с петрохимическими классификационными требованиями ( Jensen , 1976; Le Bas , 2000; Arndt et al. , 2008; Куликов и др. , 2012) могут быть отнесены к коматиит-базальтовой серии (рис. 2, а ).

Основными характеристиками высокомагнезиальных вулканитов ВСЗП являются повышенное содержание MgO (в коматиитах варьирует от 18 до 37 вес.%) и пониженное – TiO 2 (0,2-0,7 вес.%) (рис. 2, б ), что подтверждает их принадлежность к коматиитовой серии.

Рис. 2. Геохимическая классификация коматиит-базальтовых ассоциаций Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса. Фрагмент а . Диаграмма Л. Йенсена ( Jensen , 1976), в катионных процентах, для коматиитов и базальтов различных структур ( Jochum et al. , 1991). Фрагмент б. Диаграмма MgO – TiO 2 ( Коматииты… , 1988) для коматиит-базальтовой ассоциации изучаемых структур Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса. Поля коматиитов типов Мунро и Барбертон приведены по данным работы ( Arndt et al. , 2008)

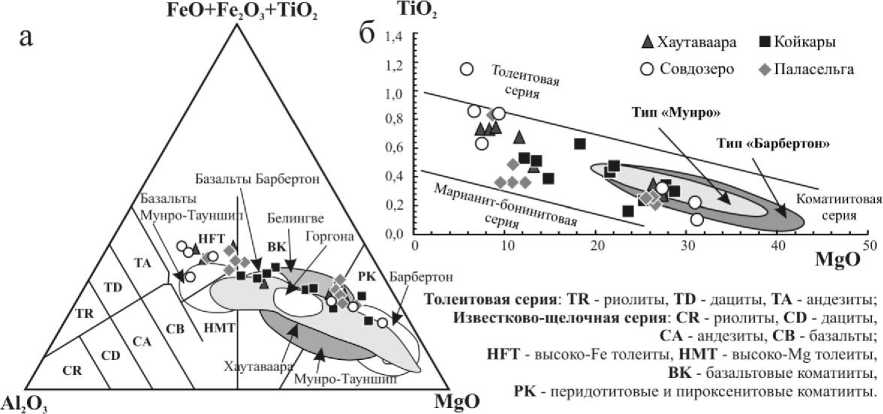

Для высокомагнезиальных вулканитов коматиитовой серии важными петрогенетическими параметрами являются отношения CaO/Al 2 O 3 (среднее значение равно 0,81) и Al 2 O 3 / TiO 2 (среднее значение равно 21,25) (рис. 3, а и б ). На основании данных параметров коматиит-базальтовые ассоциации ВСЗП могут быть отнесены к Al-недеплетированному типу Мунро, что свидетельствует о малоглубинных условиях формирования расплавов в плюмовых обстановках ( Arndt et al. , 2008).

Для коматиитов характерны нефракционированное распределение тяжелых редкоземельных элементов (РЗЭ) (уровень близкий к примитивной мантии (ПМ)) и слабо проявленное обеднение легких РЗЭ (подобно N-MORB-спектрам). Коматиитовые базальты и базальты отличаются повышенным уровнем содержания РЗЭ (в 2-3 раза превышающим ПМ) и слабым обогащением легких РЗЭ ( Светов , 2005).

Вышеприведенная геохимическая характеристика пород коматиит-базальтовой серии составлена с учетом результатов более 300 химических анализов пород Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса, представленных в работе ( Светов , 2005).

Рис. 3. Диаграммы Al 2 O 3 – CaO ( а ) и MgO – Al 2 O 3 / TiO 2 ( б ) для коматиит-базальтовых ассоциаций Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса. Поля коматиитов типов Мунро и Барбертон приведены по данным работы ( Arndt et al. , 2008)

3. Методы исследования

В процессе определения концентрации рассеянных элементов платиновой группы в мезоархейских вулканитах коматиит-базальтовой серии Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса было проведено дополнительное опробование разрезов Койкарской, Паласельгинской, Совдозерской и Хаутаваарской структур, в результате которого отобрано 40 проб, включающих основные литофациальные разновидности вулканитов для каждой структуры. Проанализированы все разновидности пород коматиит-базальтовой серии, при этом в породах отсутствовала рудная сульфидная минерализация и наблюдалось низкое содержание S (< 0,20 вес.%), что подтверждено в ходе петрографического изучения образцов.

Геохимический анализ проб (определение петрогенных, рассеянных элементов) проводился в лаборатории Геологической службы Финляндии (г. Эспоо) с помощью рентген-флюоресцентного метода (sequential x-ray spectrometre system Philips PW1480). Погрешность составляет менее 2 % для элементов с концентрациями выше 0,5 мас.%; 5 % – при концентрациях ниже 30 ppm; 3 % – при концентрациях выше 30 ppm. Элементы платиновой группы (включая Au) определялись пробирным методом с ICP-MS-окончанием в аналитической лаборатории Университета Квебека в Читотими (Laboratoire d'Analyses Géochimiques de l'UQAC) по методике, представленной в работе ( Majer et al. , 2003). Вес анализируемых проб варьировал от 3 до 6 г.

4. Обсуждение результатов

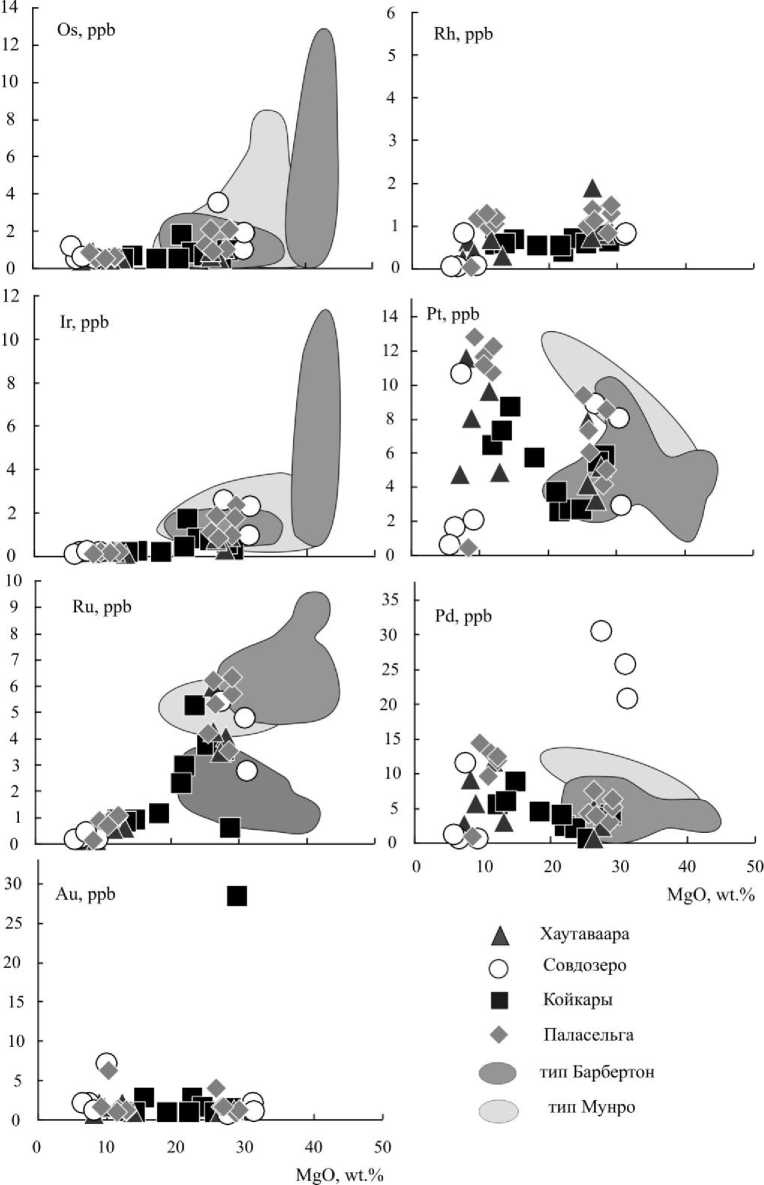

Проведенные исследования (на основе представительной выборки из 40 проб, объективно отражающей геохимическое и литофациальное разнообразие пород в структурах) показывают, что концентрация элементов платиновой группы, включающей элементы палладиевой подгруппы (ЭППГ) Pt, Pd, Rh и элементы иридиевой подгруппы Os, Ir, Ru (ЭИПГ), в коматиит-базальтовой ассоциации Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса варьирует в значительных интервалах (это относится как коматиитам, так и к коматиитовым базальтам и базальтам) (рис. 4). Для некоторых элементов (Os, Pd, Au) в коматиитах и для большинства элементов в коматиитовых базальтах и базальтах концентрации находятся на пределе чувствительности аналитического метода. Установлены следующие интервалы содержаний: Os < 0,54-3,56 ppb; Ir – 0,14-2,56 ppb; Ru – 0,58-6,31 ppb; Rh – 0,43-1,92 ppb; Pt – 2,74-9,35 ppb; Pd < 0,51-30,69 ppb; Au < 0,73-27,73 ppb. Данные содержания несколько ниже концентраций ЭПГ, характерных для Al-недеплетированных коматиитов типа Мунро ( Arndt et al. , 2008; Fiorentini et al. , 2011).

Породы с содержанием MgO < 18 % (коматиитовые базальты, базальты) по концентрации ЭПГ и Au существенно отличаются от коматиитов (рис. 4). Для них характерны следующие интервалы содержаний ЭПГ: Os < 0,43-1,22 ppb; Ir < 0,03-0,20 ppb; Ru < 0,09-1,15 ppb; Rh < 0,05-1,23 ppb; Pt < 0,5112,18 ppb; Pd < 0,52-13,20 ppb; Au < 0,77-7,00 ppb. Следует отметить, что концентрации Os, Ir, Ru, Rh в коматиитовых базальтах ниже наблюдаемых концентраций ЭПГ в коматиитах, а содержания Pt, Pd и Au сопоставимы с ними.

Рис. 4. Диаграммы MgO – Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd и Au для пород коматиит-базальтовых ассоциаций Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса. Данные по составу пород зеленокаменного пояса Абитиби взяты из статьи (Puchtel et al., 2004), зеленокаменного пояса Барбертон – из работ (Maier et al., 2003; Connolly et al., 2011)

Анализ распределения ЭППГ и ЭИПГ в коматиит-базальтовых ассоциациях Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса в сопоставлении с MgO, вес.%, (рис. 4) показывает отсутствие линейной корреляции с характерными для коматиитовых вулканитов трендами "оливинового контроля"

( Arndt et al. , 2008), описывающими эволюцию высокомагнезиального расплава при фракционной кристаллизации единственной минеральной фазы – оливина – в широком интервале температур. На диаграммах ЭПГ – MgO подобные тренды отсутствуют. Фигуративные точки формируют две независимые области концентраций: с более высокими содержаниями ЭИПГ – в коматиитах; низкими – в коматиитовых базальтах и базальтах. При сопоставлении литофациальной характеристики коматиит-базальтовых ассоциаций ВСЗП с полученными данными по концентрациям ЭПГ установлен процесс аккумуляции элементов иридиевой подгруппы (Ru, Ir и в меньшей степени Os) в кумулятивных зонах мощных лавовых потоков. Распределение золота в коматиит-базальтовых ассоциациях ВСЗП равномерно низкое; средние содержания (< 3 ppb) не зависят от литофациальной характеристики и магнезиальности вулканитов; единственная проба (массивные коматииты Койкарской структуры) из выборки имеет аномальное содержание – 27 ppb.

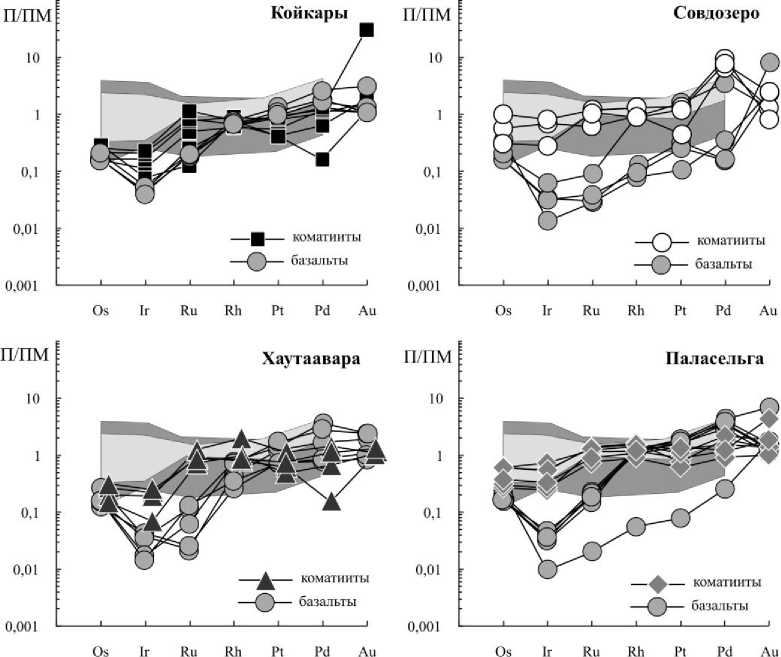

Сопоставление нормированных к составу примитивной мантии концентраций ЭПГ и Au в коматиит-базальтовой ассоциации (рис. 5) позволяет выявить следующую закономерность: базальты и коматиитовые базальты (в отличие от коматиитов) имеют характерный деплетированный спектр ЭПГ в области ЭИПГ и обогащенный – в ЭППГ (для всех коматиитовых базальтов Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса).

Рис. 5. Распределение элементов платиновой группы, нормированных к составу примитивной мантии (Palme, O’Neill, 2004), в коматиит-базальтовых ассоциациях Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса: светло-серая область – тренд коматиитов зеленокаменного пояса Абитиби, Канада (Puchtel et al., 2004); темно-серая область – тренд коматиитов зеленокаменного пояса Барбертон, ЮАР (Maier et al., 2003; Connolly et al., 2011)

Спектр распределения ЭПГ в коматиитах менее фракционированный и отличается более высокими содержаниями ЭИПГ по сравнению с коматиитовыми базальтами.

В целом для мезоархейских коматиит-базальтовых ассоциаций Центральной Карелии установлены не только низкие концентрации платиноидов и золота в вулканитах различной фациальной разновидности (в сопоставлении с классическими мировыми коматиитовыми сериями Al-недеплетированного и Al-деплетированного типов), но и отсутствие значимой аккумуляции ЭПГ в кумулятивных частях лавовых потоков (так, максимальная разница концентраций ЭПГ между кумулятивной зоной и зонами спинифекс и кровельных брекчий не превышает 2-3 ppb), что свидетельствует о кристаллизации S-недосыщенных первичных коматиитовых расплавов.

Изучение геохимической характеристики коматиит-базальтовых ассоциаций Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса и их внутриформационных осадочных парагенезов (имеющих глубоководную природу) (Светов, 2005) показало, что вулканиты, вероятно, формировались в протоокеаническом (возможно, задуговом) бассейне и не испытывали влияния значимых контаминационных процессов, следствием чего является формирование обедненных серой первичных высокомагнезиальных расплавов и отсутствие сульфидных фаз при кристаллизации вулканитов.

Минералами-концентраторами ЭПГ в коматиитах и их мантийных источниках, предположительно, служат сульфидные и благородно-метальные самородные фазы ( Burton et al. , 1999); роль силикатных минералов (оливина), как показало исследование мезоархейских коматиитов Центральной Карелии, минимальна.

5. Заключение

Проанализировав результаты первого этапа изучения распределения платиноидов и золота в высокомагнезиальных вулканитах Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса, можно сделать следующие выводы:

-

– Al-недеплетированные коматииты и коматиитовые базальты Ведлозерско-Сегозерского зеленокаменного пояса характеризуются в среднем более низкими (нетипичными для данного петрологического типа коматиитов) концентрациями ЭПГ;

-

– результаты анализа распределения элементов ЭИПГ и ЭППГ в породах коматиит-базальтовой серии свидетельствуют о том, что метаморфические изменения вулканитов (зеленосланцевая эпидот-амфиболитовая фация метаморфизма) не оказали существенного влияния на перераспределение ЭПГ;

-

– коматиитовые базальты и базальты, в отличие от коматиитов, имеют характерный деплетированный спектр распределения платиноидов в области ЭИПГ и при этом существенно обогащены ЭППГ;

-

– низкие концентрации платиноидов в мезоархейских коматиитовых расплавах Центральной Карелии, а также отсутствие сульфидных фаз в вулканитах являются индикаторами их первичной "S-недосыщенной" природы;

-

– распределение ЭПГ в коматиит-базальтовой ассоциации Совдозерской структуры существенно отличается от остальных изучаемых структур по характеру распределения ЭППГ в базальтовых разностях, что, возможно, обусловлено отличительными особенностями условий магмогенеза данного комплекса (данная проблема требует дальнейшего анализа).