Распределение коллембол (Collembola) в градиенте влажности среднетаежных сосновых лесов (на примере заказника «Белый»)

Автор: Таскаева А.А., Дгтева С.В., Лаптева Е.М., Лапшина Е.Н., Конакова Т.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследованы состав, структура и численность ногохвосток органогенных го- ризонтов альфегумусовых почв, формирующихся в градиенте влажности среднетаежных сосновых лесов. Показана связь видового разнообразия и численности сообщества коллембол с характером почвенно-растительного по- крова и погодными условиями года (температура воздуха, сумма осадков). Выявлены изменения численности доминирующих видов, соотношения раз- личных групп гигропреферендума и жизненных форм ногохвосток в градиен- те влажности сосновых лесов.

Коллемболы, сосновые леса, подзолы, градиент влажности, особо охраняемые природные территории

Короткий адрес: https://sciup.org/14992602

IDR: 14992602 | УДК: 595.713:630*187:582.475:502.4(470.13)

Текст научной статьи Распределение коллембол (Collembola) в градиенте влажности среднетаежных сосновых лесов (на примере заказника «Белый»)

В таежных экосистемах ведущую роль в разложении растительного опада и формировании органогенных горизонтов таежных почв играют такие представители группы микроартропод, как ногохвостки и панцирные клещи [1]. Они не только участвуют в измельчении и минерализации растительных остатков, но и регулируют состав и сукцессии микроорганизмов, скорость круговорота зольных элементов, могут служить индикаторами процессов почвообразования и антропогенного воздействия на природные экосистемы.

В настоящее время детально изучено население почвообитающих коллембол еловых лесов [2,3,7,8]. Сосновые леса, особенно среднетаежные, в этом плане исследованы в существенно меньшей мере. Основной массив данных о структуре и составе сообществ коллембол получен на примере как естественных, так и антропогенно нарушенных сосновых лесов южной тайги [4,5]. Имеются работы, характеризующие комплексы ногохвосток северотаежных сосняков Кольского полуострова, Архангельской обл. и сосновых лесов Печоро-Илычского заповедника, расположенных в подзоне средней тайги [2]. Кроме того, частично исследовано насе- ление почвообитающих коллембол в сосновых лесах, находящихся в зоне влияния Сыктывкарского лесопромышленного комплекса [6]. В данных работах, направленных на выявление закономерностей формирования фауны и населения коллембол в лесных почвах, рассматривались тенденции изменения сообществ ногохвосток в биотопах, образующих ординационный ряд либо по увеличению влажности и заболоченности [4,5,7], либо по уровню почвенного плодородия [8]. В результате проведенных исследований показано, что основными факторами, определяющими структуру и динамику комплексов ногохвосток, являются влажность и трофность почвы [2]. При этом влажность биотопа для коллембол в целом более значима, чем троф-ность почв [8].

В Республике Коми сосновые леса из сосны обыкновенной – Pinus sylvestris – составляют около 16.8% территории. Сообщества данной лесной формации занимают второе место в структуре лесопокрытой площади после ельников. При этом они распространены неравномерно. Основные массивы сосняков приурочены к подзоне средней тайги. В подзонах крайнесеверной и северной тайги, а также в Приуралье и на Урале сосна обыкновенная встречается редко [9]. С учетом изложенного выявление закономерностей формирования комплекса ногохвосток в светлохвойных лесах республики представляет несомненный интерес. При изучении пространственно-временного распределения и естественных сукцессий почвенной биоты наиболее удобны экосистемы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где антропогеннное воздействие либо отсутствует, либо минимально. Нами была поставлена цель – выявить закономерности изменения фауны и населения коллембол сосновых лесов в градиенте влажности на территории ландшафтного заказника «Белый». Данный резерват расположен в подзоне средней тайги Республики Коми на территории МО МР «Усть-Вымский» и создан в 1989 г. для регулирования антропогенных нагрузок в сосновых лесах, традиционно используемых местным населением для рекреации [9].

Материал и методы

Исследования проведены в 2007–2010 гг. В качестве ключевых участков на территории заказника «Белый» были выбраны сообщества трех ассоциаций: сосняк вересково-лишайниковый (С1), сосняк бруснично-лишайниково-зеленомошный (С2) и сосняк пушицево-багульниково-сфагновый (С3). Они расположены на боровой террасе р. Вычегда и образуют естественный ряд по степени нарастания увлажнения почв. Участки С1 и С2 приурочены к хорошо дренированным плоским элементам рельефа. Участок С3 расположен в заболоченном понижении и граничит с облесённым пушицевосфагновым болотом. В пределах каждого участка изучены состав и структура фитоценозов, исследованы специфика морфологического строения и физико-химических свойств соответствующих им почв, состав и численность сообществ почвообитающих ногохвосток. Исследования проводили с применением стандартных методов геоботаники и фитоценологии [10–12], почвоведения [13,14] и почвенной зоологии [15].

Отбор проб почв для изучения населения коллембол осуществляли по методу, предложенному Н.М. Черновой [15]. Пробы площадью 25 см2 каждая отбирали в 10-кратной повторности с учетом мощности органогенного горизонта (от 1–2 см в сосняке вересково-лишайниковом до 15 см – в сосняке багульниково-сфагновом) в 2007 г. (август), 2008 г. (август) и 2010 г. (июнь, август, сентябрь). Всего за весь период было отобрано 170 почвенных образцов, определено около 7 тыс. экземпляров коллембол. Для более полного выявления таксономического разнообразия ногохвосток в период с 26 мая по 30 июня 2010 г. на каждом участке были установлены ловушки Барбера, с помощью которых учтено более 3.5 тыс. экземпляров ногохвосток. За основу выделения классов доминирования принята шкала Энгельмана [2]. Группы гигропреферендумов определены согласно данным Н.А. Кузнецовой [16].

Краткая характеристика погодных условий по годам наблюдений представлена в табл. 1. Как видно из приведенных данных, вторая половина летне-

Таблица 1

Средние показатели температуры воздуха и осадков по годам наблюдений (по данным метеостанции «Усть-Вымь»)

|

Год наблюдения |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

2007 |

11.2 |

49 |

18.9 |

63 |

16.0 |

93 |

8.8 |

39 |

|

2008 |

14.3 |

48 |

18.6 |

42 |

13.3 |

144 |

6.5 |

72 |

|

2010 |

13.2 |

111 |

19.8 |

12 |

15.1 |

42 |

7.7 |

39 |

Примечание. I – среднемесячная температура, °С; II – сумма осадков за месяц, мм.

го периода 2008 г. отличалась избыточной влажностью и недостатком тепла, а 2010 г. – недостатком влаги при более теплом и избыточно влажном начале лета (июнь) по сравнению с двумя остальными годами наблюдений.

Результаты исследований

Как показали проведенные исследования, наиболее сухое местообитание в рассмотренном ряду биотопов занимает сосняк вересково-лишайниковый (ключевой участок С1) . Древостой из сосны обыкновенной данного насаждения чисто сосновый. Он состоит из двух пологов. Общая сомкнутость крон – от 0.3 до 0.7 м, максимальная высота древесного яруса – 14–18 м. В подросте зарегистрированы три вида: сосна обыкновенная – Pinus sylvestris , осина – Populus tremula , ель сибирская – Picea obovata . Наиболее активно возобновляется сосна. Подлеска нет. Сомкнутость травяно-кустарничкового яруса невелика. Значение показателя общего проективного покрытия (ОПП) не превышает 25%, растения располагаются небольшими группами. Их разнообразие невелико, всего в составе яруса отмечено 15 видов сосудистых растений. Более 80 % от общего проективного покрытия приходится на вереск обыкновенный ( Calluna vulgaris ), до 5–10% занимают брусника ( Vaccinium vitis-idaea ), осока верещатниковая ( Carex ericetorum ) и толокнянка обыкновенная ( Arctostaphylos uva-ursi ). Единично встречаются ястребинка волосистая ( Hiera-cium pilosella ), черника ( Vaccinium myrtillus ) и водяника гермафродитная ( Empetrum hermaphroditum ). Напочвенный покров сплошной (ОПП 90–98 %), мозаичного сложения. Преобладают кустистые лишайники: кладония лесная ( Cladonia arbuscula ) , к. оленья ( C. rangiferina ) , к. звездчатая ( C. stellaris ), по ковру которых разбросаны пятна зеленых мхов, образованные плеурозием Шребера ( Pleurozium schreberi ), дикраном многоножковым ( Dicranum polysetum ). Состав и структура нижних ярусов фитоценоза отражают особенности экотопа, характеризующегося наиболее сухими и бедными почвами. Их облик определяют лишайники, отличающиеся высокой толерантностью по отношению к дефициту влаги и элементов минерального питания, и ксеро-мезофитные сосудистые растения.

Ключевой участок С2, где представлен фитоценоз ассоциации сосняк бруснично-лишайниковозеленомошный, занимает более влажное место- обитание. Состав и структура древостоя такие же, как и на ключевом участке С1. Травяно-кустарничковый покров бедный по видовому составу, разреженный (ОПП до 10 %). Его облик определяет уже не вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), а брусника (Vaccinium vitis-idaea). Среди константных малообильных видов следует упомянуть вейник наземный (Calamagrostis epigeios), иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea). Напочвенный покров сплошной (ОПП 90-98 %). В нем более значимую ценотическую роль играют не кустистые лишайники, а мохообразные, из которых обилен плеурозий Шребера (Pleurozium schreberi).

Завершает рассматриваемый ряд местообитаний на градиенте влажности ключевой участок С3, где сформировался сосняк пушицево-багульниково-сфагновый. Древостой более сложный по составу и структуре. Он образован сосной обыкновенной с редкой примесью берёзы пушистой, состоит из трёх пологов, сомкнутость которых составляет от 0.2 до 0.4. В подлеске обычна берёза карликовая. Средняя видовая насыщенность травянокустарничкового яруса, как и в сообществах сосняков других типов, невелика – 10-11 таксонов, но значения общего проективного покрытия растений значительно выше – 40-70 %. Наиболее постоянные и обильные виды – пушица влагалищная ( Eryophorum vaginatum ) и багульник болотный ( Ledum palustre ) . Заметно участие морошки ( Rubus chamaemorus ), менее обильны при высокой константности кассандра ( Chamaedaphne calyculata ), голубика ( Vaccinium uliginosum ). В сплошном напочвенном покрове ключевые позиции занимают влаголюбивые сфагнум узколистный ( Sphagnum angustifolium ), с. береговой ( S. riparium ), в отдельных случаях до 33 % составляет удельное обилие с. центрального ( S. centrale ). Роль зеленых мхов снижена, они встречаются в основном на кочках. Наиболее обычны плеурозий Шребера ( Pleurozium schreberi ), кукушкин лен обыкновенный ( Polytrichum commune ).

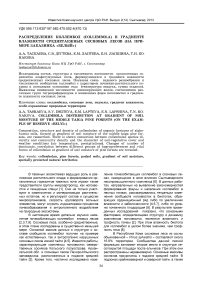

По мере нарастания влажности в рассмотренном ряду биотопов происходит закономерное изменение морфологического строения почв, формирующихся под пологом сосновых лесов. Почвенный покров участков С1 и С2 представлен подзолами иллювиально-железистыми1, участка С3 – торфяно-подзолами глеевыми. Для первых строение профиля может быть выражено формулой О-Е-BF-C, для вторых – Т-Eg-BFHg-BG-CG (рис.1).

Почвы ключевых участков С1 и С2 имеют типичное для подзолов иллювиально-железистых строение. Их профиль характеризуется сочетанием слабооторфованного рыхлого подстилочноторфяного (О), белесого подзолистого (Е) и альфе-гумусового (BF) горизонтов, постепенно переходящих в материнскую породу (С). Подстилочно-торф-яный горизонт, как правило, дифференцирован на

Рис.1. Схема морфологического строения профиля почв на ключевых участках сосняка вересковолишайникового (С1), бруснично-лишайниково-зеленомошного (С2), пушицево-багульниково-сфагнового (С3).

две части – слаборазложенную (верхнюю) и более хорошо разложенную (нижнюю). Присутствие на границе с подзолистым горизонтом углистых частиц свидетельствует о послепожарном происхождении современного растительного покрова заказника «Белый». На участке С1 мощность подстилочноторфяного горизонта составляет 1–2 см, подзолистого – не превышает 10 см, что позволяет отнести почву данного участка к иллювиально-железистым поверхностно-осветленным подзолам. На участке С2, где напочвенный покров представлен преимущественно зелеными мхами, на поверхности почвы накапливается органический материал в виде более мощного (3–5 см) оторфованного органогенного горизонта О. В зависимости от мощности подзолистого горизонта здесь представлены три вида подзолов иллювиально-железистых: поверхностно-осветленные (мощность горизонта Е < 10 см), мелко-осветленные (10–20 см) и неглубоко-осветленные (20–30 см). Мощность подзолистого горизонта возрастает в направлении от межкроновых пространств к прикомлевым участкам. В рассмотренных профилях отсутствуют морфохроматические признаки оглеения, однако наличие в минеральной толще мелких Fe-Mn-конкреций и примазок свидетельствует о возможном временном переувлажнении почв участка С2. Специфической особенностью морфологического строения торфяно-подзолов глеевых, развитых под пологом сосняков сфагновых (участок С3), является формирование мощного (от 10 до 40 см) торфяного горизонта. Под ним залегает оглеенный подзолистый горизонт Eg, последовательно переходящий в темноокрашенный иллювиально-гумусово-железистый BHFg горизонт с признаками оглеения, оглеенный горизонт BG и почвообразующую породу CG.

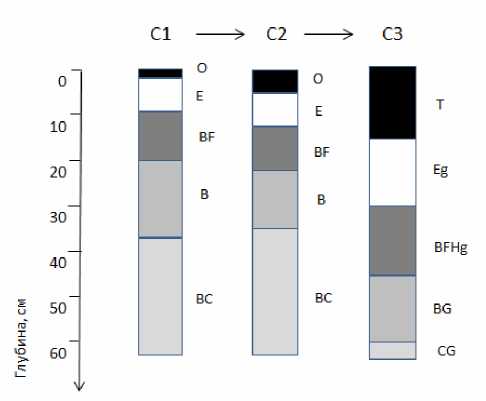

Подзолы иллювиально-железистые кислые, ненасыщены основаниями, малогумусны, бедны элементами питания [17]. Песчаный состав почво- образующих пород и глубокое залегание почвенногрунтовых вод обусловливают хорошую прогреваемость верхних горизонтов в летние месяцы (рис.2), дефицит влаги в период вегетации растений (табл.2), и, соответственно, невысокую биологическую продуктивность растительного покрова, приуроченного к данному типу почв. По уровню кислотности и ненасыщенности основаниями торфяно-подзолы глеевые близки к подзолам иллювиальножелезистым. При этом они характеризуются повышенной влажностью даже в наиболее «сухие» по гидрологическому режиму годы (табл.2) и благодаря застою влаги на 2-4° холоднее подзолов, что наиболее ярко прослеживается в летний период (рис.2).

Рис. 2. Показатели температуры (по данным 2010 г.) органогенных горизонтов почв, формирующихся на ключевых участках соснового леса. Условные обозначения те же, что на рис.1.

Таблица 2

Показатели влажности (% массы почвы) органогенных горизонтов почв ключевых участков по годам наблюдений и датам отбора проб

|

Ключевой участок |

2008 г. |

2010 г. |

||

|

VIII |

VI |

VIII |

IX |

|

|

С1 |

71,9±19,9 |

59,2±27,4 |

1,6±0,6 |

99,4±16,9 |

|

49,0-104,1 |

35,5-89,2 |

0,9-2,2 |

81,4-114,9 |

|

|

С2 |

168,1±62,1 |

111,2±69,8 |

2,4±2,6 |

243,9±165, 1 |

|

48,3-326,1 |

138,1-224,7 |

1,2-7,6 |

311,2-436,5 |

|

|

С3 |

800,2±143,6 |

770,9±205,4 |

171,1±142,3 |

556,4±3,5 |

|

685,9-1040,3 |

597,3-997,7 |

10,2-280,2 |

552,4-559,2 |

|

Примечание. В числителе х ± s , где Х - среднее арифметическое, S – стандартное отклонение среднего арифметического; в знаменателе – минимум-максимум.

температуры и влажности соответствует подзолам сосняка вересково-лишайникового, под зеленомошными – занимает промежуточное положение между почвами сосняка вересково-лишайникового и сосняка пушицево-багульниково-сфагнового.

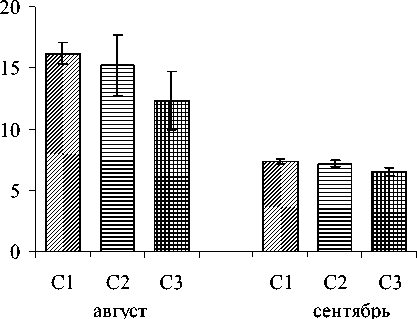

На территории заказника «Белый» в совокупности зарегистрировано 49 видов коллембол, заселяющих органогенные горизонты подзолов иллювиально-железистых и торфяно-подзола глеевого. Впервые для Республики Коми здесь выделены такие виды, как Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871) , Entomobrya superba (Reuter, 1876) , Sminthu-rus viridis (Linnaeus, 1758) . Наибольшим таксономическим разнообразием отличались ключевые участки С1 и С3 (рис.3). Полученные нами данные свидетельствуют о существенно меньшем видовом разнообразии населения коллембол в почвах среднетаежных сосновых лесов по сравнению с еловыми, где выявлено 59 видов [3]. При этом уровень таксономического разнообразия близок к величине показателя (46 видов), отмеченной для сосновых лесов подзоны южной тайги [2]. В исследованных нами фитоценозах южнотаежных сосновых лесов как и в ельниках средней тайги, наиболее богаты в видовом отношении семейства Isotomidae (12 видов), Neanuridae (8), Onychiuridae (6) и Hypogastru-ridae (5).

Число видов, учтенных при помощи ловушек Барбера, варьирует от 8 (сосняк бруснично-лишайниково-зеленомошный) до 13 (сосняк пушицево-багульниково-сфагновый). Наибольшая уловистость ногохвосток отмечена в сосняке лишайниковозеленомошном (68 экз./10 лов.-сут). Во всех сосняках основу населения коллембол, собранных при помощи ловушек, составляют два вида: Orchesella cincta (Linnaeus, 1758) и Orchesella flavescens (Bour-let, 1839). На их долю в разных сообществах приходится от 71 до 98 %. Если уловистость последнего вида в конце мая варьирует от 8 до 30 экз./10 лов.-сут, то в конце июня она значительно ниже – 1–7 экз./10 лов.-сут.

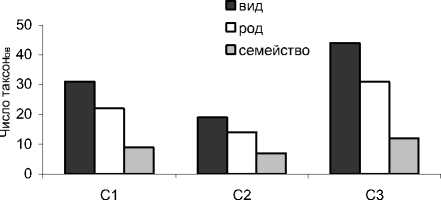

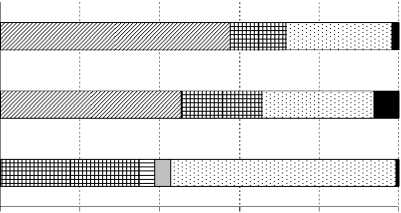

В сосняке вересково-лишайниковом как наиболее сухом биотопе в совокупности выявлен 31 вид коллембол (рис.3). Их общая численность здесь варьировала в зависимости от срока наблюдения от 0.4 до 82 тыс. экз./м2 (табл. 3), а улови-стость составила 37-44.7 экз./10 лов.-сут. По численности преобладали ксерорезистентные виды – 57.7%, в то время как доли мезофильных форм и видов без четкого гигропреферендума составляли 14.1 и 26.5% соответственно (рис. 4). В подстилочно-торфяном горизонте почвы данного биотопа отмечено четыре потенциальных доминанта, т.е. вида, превышающего порог доминирования хотя бы в один год исследования. Постоянным эудоминантом выступал кортицикольный вид Anurophorus palae-arcticus , доля которого во все сроки наблюдений была стабильно выше 40%. В зависимости от погодных условий временное преимущество получали разные виды. Например, почвенные виды Protapho-rura boedvarssoni и Isotomiella minor достигали высокого уровня обилия в 2007 и 2008 гг. соответственно. В 2010 г., характеризующемся минимумом

Рис.3. Таксономическое разнообразие коллембол в разных типах сосняков. Условные обозначения те же, что на рис.1.

С1

С2

С3

0% 20% 40% 60% 80% 100% и Ксерорезистентные ш Мезофильные

□ Гигрофильные

□ Ксеро-мезофильные в Мезо-гигрофильные

□ Без четкого гигропреферендума

Таблица 3

Характеристика сообществ коллембол в различных биотопах заказника «Белый» по годам наблюдений

|

Показатель |

2007 г. |

2008 г. |

2010 г. |

|

август |

август |

июнь август сентябрь |

Сосняк вересково-лишайниковый (участок С1)

Количество видов

|

в серии |

12 |

15 |

11 |

1 |

10 |

|

Среднее |

|||||

|

число видов |

|||||

|

в пробе |

6.2 |

13.0 |

4.7 |

0.7 |

3.7 |

|

Общая численность |

63.5± |

82.1± |

10.2± |

0.4± |

12.8± |

|

(тыс. экз./м2) ± m |

18.6 |

23.4 |

1.9 |

0.1 |

2.0 |

|

Агрегированность* |

10.9 |

9.1 |

3.0 |

0.6 |

2.8 |

Сосняк бруснично-лишайниково-зеленомошный

|

(участок С2) |

|||||

|

Количество видов в серии |

- |

11 |

8 |

2 |

4 |

|

Среднее число видов в пробе |

- |

6.5 |

4.0 |

0.4 |

1.4 |

|

Общая численность |

47.6± |

9.4± |

1.8± |

3.8± |

|

|

(тыс. экз./м2) ± SD |

- |

10.6 |

1.7 |

1.0 |

1.4 |

|

Агрегированность* |

- |

5.4 |

2.8 |

2.3 |

3.6 |

|

Сосняк пушицево-багульниково-сфагновый |

|||||

|

(участок С3) |

|||||

|

Количество видов в серии |

20 |

9 |

14 |

6 |

13 |

|

Среднее число видов в пробе |

8.5 |

7.2 |

3.7 |

1.2 |

3.4 |

|

Общая численность |

61.3± |

6.6± |

6.7± |

2.6± |

9.2± |

|

(тыс. экз./м2) ± SD |

12.6 |

3.1 |

2.5 |

1.0 |

2.0 |

|

Агрегированность * |

7.6 |

1.5 |

4.7 |

2.9 |

3.3 |

Примечание. * – индекс Лексиса; знак « - » означает, что пробы не отбирали в данный срок наблюдения; m – ошибка средней.

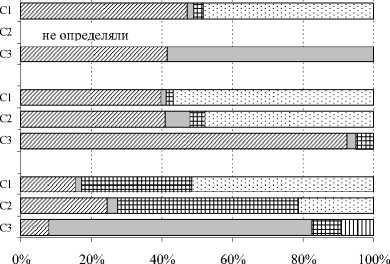

осадков, наиболее многочисленным был Desoria tolya . Соотношение численности указанных видов оказалось весьма неустойчивым: некоторые из них в отдельные годы исследований не были обнаружены (табл. 4). Перестройки набора доминантов сопровождались изменениями в спектре жизненных форм. Так, в 2007 и 2008 гг. в населении ногохвосток преобладали представители кортицикольной и почвенной групп, в 2010 г. – кортицикольные и верхнеподстилочные формы (рис. 5). Пространственное распределение коллембол во влажные годы (2007–2008 гг.) было более агрегированным (значения индекса Лексиса 9.0-10.9) по сравнению с сухим 2010 г. (0.6–3.0).

■ Не определен

Рис. 4. Соотношение групп гигропреферендумов кол-лембол по численности в разных типах сосняков. Условные обозначения те же, что на рис. 1.

2007 г.

2008 г.

2010 г.

и Почвенная

□ Кортицикольная

□ Гемиэдафическая я Верхнеподстилочная

□ Нейстонная

Рис. 5. Изменение спектров жизненных форм кол-лембол в разных типах сосняков по годам наблюдений. Условные обозначения те же, что на рис. 1.

В сосняке бруснично-лишайниково-зеленомошном (С2) зарегистрировано наименьшее число видов ногохвосток – 19 (рис.3). Общая численность коллембол невысока, по срокам наблюдения варьировала от 1.8 до 47.6 тыс. экз./м2 (табл.3), что в целом соответствует данным литературы. В среднетаёжных сосняках лишайниково-зеленомошных Средней Сибири отмечено около 1.4 тыс. экз./м2 [18], Московской обл. – 14–35 тыс. экз./м2 [4]. На участке С2, как и на участке С1, ведущие позиции по численности занимали ксерорезистентные виды – 45.5%, мезофилы – 20.1 и виды без четкого гигро-преферендума – 28.1% (рис. 4). Среди доминантов в целом преобладали ксерорезистентные виды, но иногда возрастала роль типичных мезофилов – Mi-craphorura absoloni, Willemia anophthalma, Isoto-miella minor. Кроме того, в некоторые сроки отбора в число доминантов входили Anurophorus palaearc-ticus , Desoria tolya, Orchesella flavescens , Xenylla mucronata (табл.4). Постоянным субдоминантом был Protaphorura boedvarssoni . Среди жизненных форм также, как и в сосняке вересково-лишайниковом, преобладали две группы: почвенная и корти-цикольная, однако в 2010 г. отмечено возрастание роли верхнеподстилочных обитателей (рис. 5).

Таблица 4

Численность (тыс. экз./м2) доминирующих видов коллембол в сосняках заказника «Белый» по годам наблюдений (I – 2007 г.; II – 2008 г.; III – 2010 г.)

|

Вид |

С1 |

С2 |

С3 |

||||||

|

I |

1 II |

III |

I |

II 1 |

III |

I |

II |

III |

|

|

Protaphorura boedvarssoni |

27.4 |

2.2 |

0.4 |

н/о |

2.2 |

0.4 |

3.4 |

4.6 |

0.3 |

|

Anurophorus palaearcticus |

30.6 |

46.1 |

3.8 |

-- |

12.0 |

– |

– |

– |

< 0.1 |

|

Desoria tolya |

– |

1.1 |

1.2 |

-- |

1.0 |

1.6 |

– |

< 0.1 |

< 0.1 |

|

Isotomiella minor |

1.2 |

19.3 |

0.6 |

-- |

1.1 |

– |

15.9 |

0.8 |

< 0.1 |

|

Micraphorura absoloni |

– |

1.7 |

– |

-- |

3.8 |

– |

– |

– |

< 0.1 |

|

Xenylla mucronata |

– |

– |

0.1 |

-- |

0.6 |

1.0 |

– |

– |

– |

|

Mesaphorura italica |

– |

– |

0.2 |

-- |

– |

0.8 |

– |

– |

< 0.1 |

|

Orchesella flavescens |

0.6 |

– |

< 0.1 |

-- |

– |

0.6 |

– |

– |

< 0.1 |

|

Folsomia quadrioculata |

0.5 |

– |

< 0.1 |

-- |

– |

– |

29.5 |

– |

1.4 |

|

Parisotoma notabilis |

– |

– |

– |

-- |

– |

– |

– |

– |

1.8 |

|

остальные виды |

4.4 |

14.2 |

1.8 |

-- |

6.7 |

0.4 |

12.5 |

1.1 |

2.5 |

Примечание. «–» – вид не обнаружен; н/о – пробы не отбирали.

Пространственное распределение ногохвосток в почве данного биотопа по годам наблюдений оказалось более стабильным (значения индекса Лек-сиса 2.3-5.4) по сравнению с другими исследованными биотопами, для которых величины этого показателя варьируют в широких пределах (для С1 разброс значений составил 0.6–10.9, для С3 – 1.5– 7.6) (табл. 3).

В заболоченном сосняке (С3) отмечено самое высокое разнообразие коллембол – 44 вида. Возможно, это обусловлено переходным положением данного участка на градиенте от автоморфных (сосняки лишайниковые и зеленомошные) к гидроморфным (верховое болото) позициям. В связи с этим в зависимости от погодных условий года здесь можно наблюдать совмещение (или смену) экологических условий, характерных как для лесных, так и болотных местообитаний. Общая численность коллембол в данном биотопе варьировала от 2.6 до 61.3 тыс. экз./м2 (табл.3), а уловистость составила 30–35 экз./10 лов.-сут. В сообществе ногохвосток были зарегистрированы представители практически всех типов гигропреферендума – от ксерорези-стентного до гигрофильного, однако ведущие позиции занимали в основном мезофильные таксоны (34.8%) и виды без четкого гигропреферендума (56.5%). Среди доминантов следует отметить такие виды, как Fol-somia quadrioculata , Isotomiella minor , Protaphorura boedvarssoni . Их вклад в таксоцен различался в зависимости от года наблюдений (табл. 4). Спектр жизненных форм также существенно варьировал по годам (рис. 5). В прохладные, избыточно влажные годы (2008 г.) на первое место выходили представители почвенной жизненной формы, в сухие, жаркие – геми-эдафические виды. Пространственное распределение ногохвосток было наиболее агрегировано во влажный 2007 г. (значение индекса Лексиса 7.6). В остальные годы агрегированность была либо ниже, чем на участках С1 и С2 (2008 г.), либо примерно на таком же уровне (2010 г.) (табл. 3).

Обсуждение результатов

Согласно данным литературы [4,5,7,19], на градиенте влажности почвы от экотопов с максимальными значениями экологического фактора (сосняки сфагновые) в направлении к местообитаниям со средними величинами параметра (сосняки зеленомошные), как правило, возрастают общее обилие коллембол и численность большинства видов, увеличивается доля представителей почвенной жизненной формы. Доля видов поверхностно-обитаю-щей группы увеличивается от центральной части градиента к его концам: в направлении к сухим биотопам – в основном кортицикольной, к сырым – нейстонной и верхнеподстилочной жизненных форм [2]. Результаты, полученные нами для сосновых лесов подзоны средней тайги, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, отражают иную закономерность. Разнообразие и численность коллембол, населяющих органогенные горизонты почв, снижаются от экотопов, занимающих крайние позиции на градиенте влажности (участки С1, С3) к сосняку бруснично-лишайниковозеленомошному, местообитание которого (участок С2) располагается ближе к его центру. Высокое обилие кортицикольных и верхнеподстилочных обитателей, отмеченное на участке С2, сближает население коллембол сосняков бруснично-лишайниково-зеленомошного и вересково-лишайникового. Это вполне закономерно, поскольку под пологом сосновых лесов данных ассоциаций формируются однотипные почвы – подзолы иллювиально-железистые, характеризующиеся маломощным (от 1–2 до 3–5 см) подстилочно-торфяным горизонтом. Следует отметить, что для почвенной мезофауны была выявлена обратная картина [20]. В сосняке лишайниково-зеленомошном по сравнению с двумя другими биотопами, отмечено самое разнообразное и отличающееся высокой численностью сообщество мезофауны.

Анализ населения ногохвосток в разные по погодным условиям годы позволяет заключить, что наиболее четко связь численности и разнообразия сообществ коллембол с условиями гидротермического режима почв прослеживается в прохладные, избыточно влажные годы (как, например, в 2008 г.). Как видно из табл. 3, в 2008 г. в рассмотренном ряду сосняков C1→C2→C3 по мере нарастания влажности почв наблюдается последовательное снижение всех показателей, характеризующих сообщества коллембол (численность, видовое разнообразие, агрегированность). Избыточная влажность почвы сосняка пушицево-багульниково-сфагнового, гидрологический режим которого определяется близостью верхового болота (уровень его почвенно-грунтовых вод напрямую связан с количеством поступающих в летний период осадков и испаряемостью с поверхности почвы), способствует созданию для функционирования комплекса ногохвосток неблагоприятных условий. В аномально теплые годы с недостаточным количеством осадков (2010 г.) экологические условия под пологом сосновых лесов средний тайги, относящихся к различным ассоциациям, выравниваются, и все биотопы характеризуются относительно близкими показателями численности и видового разнообразия коллембол (табл.3). Однако в периоды максимального дефицита влаги (август 2010 г.) наиболее увлажненные почвы сосняка пушицево-багульниково-сфагнового (табл.2), обеспечивают самые благоприятные условия для функционирования сообщества коллембол. В этом биотопе показатели видового разнообразия, численности и агрегированности по сравнению с участками С1 и С2 были несколько выше (табл.3).

Заключение

Проведение комплексных исследований на территории заказника «Белый» показало, что в подзоне средней тайги таксономическое разнообразие коллембол, составляющих население микроартро-под органогенных горизонтов почв сосновых лесов, ниже, чем в ельниках (49 и 59 видов соответственно). На численность коллембол в большей мере оказывают влияние погодные условия вегетационного периода (количество осадков, температура воздуха в летний период), определяющие макро- и микроклиматические условия (влажность и температура почв) конкретных биотопов. В прохладные с большим количеством осадков годы наиболее оптимальные условия для функционирования комплекса ногохвосток складываются под пологом сосняков вересково-лишайниковых. Напротив, в аномально жаркие с минимумом осадков периоды преимущество получают биотопы заболоченных местообитаний, где развиты сосняки пушицево-багульниково-сфагновые. Различия типов почв, формирующихся под сосновыми лесами в подзоне средней тайги, и специфика их гидрологического режима (степень гидроморфизма) находят свое отражение, в первую очередь, в структуре доминирования коллембол и соотношении видов, принадлежащих к различным группам гигропреферендума. На градиенте, отражающем увеличение влажности почв сосновых лесов, наблюдается закономерное уменьшение доли ксерорезистентных ногохвосток и возрастание мезофильных таксонов и видов, не имеющих четко выраженного гигропреферендума. Сообщества заболоченных сосняков включают представителей практически всех групп ногохвосток, в составе которого по численности преобладают мезофилы и виды без четкого гигропрефе-рендума. Это отражает их положение в полосе экотона между лесными и болотными сообществами.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОБН РАН, проект 12-Т-4-1001 «Структурная организация сообществ почвенных беспозвоночных в лесах таежной зоны Республики Коми».

Список литературы Распределение коллембол (Collembola) в градиенте влажности среднетаежных сосновых лесов (на примере заказника «Белый»)

- Структурно-функциональная роль почв и почвенной биоты в биосфере/Г.В. Добровольский, И.П. Бабьева, Л.Г. Богатырев и др./Отв. ред. Г.В. Добровольский. М.: Наука, 2003. 364 с.

- Кузнецова Н.А. Организация сообществ почвообитающих коллембол. М.: ГНО «Прометей» МПГУ, 2005. 244 с.

- Таскаева А.А., Долгин М.М. Микростациальное распределение коллембол в еловых лесах//Бюлл. МОИП. Отд. биол., 2008. Т.113. Вып. 5. С. 16-22.

- Кузнецова Н.А. Распределение коллембол в сосняках с разным режимом увлажнения в Дарвинском государственном заповеднике//Фауна и экология беспозвоночных животных. М.: Наука, 1984. С. 19-28.

- Кузнецова H.А., Кpестьянинова А.И. Динамика сообществ ногохвосток (Collembola) в гидpологическом pяду южно-таежных сосняков//Зоол. жуpн., 1998. Т. 77. № 9. С.1009-1020.

- Таскаева А.А. Коллемболы сосновых лесов в градиенте загрязнения выбросами лесопромышленного комплекса//Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 25. С. 449-457.

- Kaszmarek M. An analysis of Collembola communities in different pine forest environments//Ecol. Pol., 1975. Vol. 23. № 2. Р. 265-293.

- Hägvar S. Collembola in Norwegian coniferous forest soils. 1. Relations to plant communities and soil fertility//Pedobiologia. 1982. Bd. 24 (5-6). P. 255-296.

- Леса Республики Коми/Под ред. Г.М. Козубова и А.И. Таскаева. М., 1999. С. 134-139.

- Сукачев В.Н., Зонн С.В., Мотовилов Г.П. Методические указания к изучению типов леса. М., 1957. 115 с.

- Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов. Л., 1987. 192 с.

- Ипатов В.С. Описание фитоценоза. Методические рекомендации. СПб., 1998. 93 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Теория и практика химического анализа почв/Под ред. Л.А. Воробьевой. М.:ГЕОС, 2006. 400 с.

- Чернова Н.М. Распределение панцирных клещей в лесной подстилке//Материалы II акарологического совещания. Киев: Наукова думка, 1970. Ч. 2. С. 203-204.

- Кузнецова Н.А. Влажность и распределение коллембол//Зоол. журн., 2003. Т. 82. № 2. С. 239-247.

- Путеводитель научной почвенной экскурсии. Лесная зона (сезонно-промерзающие почвы). Сыктывкар, 2002. 100 с.

- Краснощекова Е.Н. Комплексы почвенных беспозвоночных среднетаежных сосняков лишайниково-зеленомошных//Ботанические исследования в Сибири. Красноярск, 2005. Вып. 13. С. 101-105.

- Juceviča E., Melecis V. Long-term dynamics of Collembola in a pine forest ecosystem//Pedobiologia, 2002. Bd 46. P. 365-372.

- Конакова Т.Н., Колесникова А.А. Формирование и распределение почвенной мезофауны по градиенту влажности в сосновых лесах Республики Коми//Известия Самарского НЦ РАН. 2011. Т. 13. № 1 (4). С. 1001-1004.