Распределение лапчаток (Potentilla L ., Rosaceae ) по бассейновым районам Приамурья и Приморья: статистический анализ данных

Автор: Моторыкина Т.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрено распределение лапчаток по выделенным бассейновым районам Приамурья и Приморья с использованием статистического анализа. Иерархическое упорядочение бассейновых районов представлено на дендрограмме, построенной на основе матрицы мер сходства по методу «полной связи», в которой выделяются два основных кластера. Первый кластер объединяет бассейновые районы в основном с низкими числовыми показателями видового разнообразия лапчаток, что объясняется слабой обследованностью этих территорий, а также расположением некоторых территорий в более северных, холодных районах. Второй кластер объединяет бассейновые районы в основном с высокими числовыми показателями видового состава лапчаток, что объясняется лучшей изученностью флоры, разнообразием флористических комплексов и большим количеством синантропных видов. На дендрограмме оба кластера объединяются в единый кластер. Это объединение показывает, что в большинстве случаев один и тот же вид лапчаток отмечается в бассейновых районах как Приамурья, так и Приморья.

Бассейновые районы, статистическая обработка, кластерный анализ, матрица мер сходства, дендрограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/143169079

IDR: 143169079 | УДК: 581.9(571.61/64) | DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-4-30-36

Текст научной статьи Распределение лапчаток (Potentilla L ., Rosaceae ) по бассейновым районам Приамурья и Приморья: статистический анализ данных

Характер географического распространения таксона любого ранга и в особенности вида – один из важнейших ботанико-географических параметров, дающих ключ к пониманию его формирования и развития. Общие очертания ареала вида и положение границ его на отдельных участках ареала, особенности распределения вида на занимаемой территории находятся в определенной и сложной зависимости от геоисторических и физико-географических условий его развития, имеющих, наряду с общими, и определенные региональные закономерности [2].

Выявление особенностей географического распространения видов лапчатки на территории Приамурья и Приморья, уровня их разнообразия в отдельных районах позволяет определить региональные закономерности их произрастания.

Целью работы является изучение распределения лапчаток по бассейновым районам территории Приамурья и Приморья с использованием статистического анализа.

Вопросы районирования Дальнего Востока были рассмотрены А.Ф. Будищевым [1], В.Л. Комаровым [5, 6]. Наиболее полно районирование Дальнего Востока произвел Б.П. Колесников [3, 4]. По Б.П. Колесникову [4], территории Приамурья и Приморья находятся в пределах трех геоботанических областей: частично – в Евразиатской 30

хвойнолесной (таежной) области, в Восточноазиатской хвойно-широколиственной области и в Даурско-Маньчжурской лесостепной области. Геоботанические области и подобласти он разделил на геоботанические округа. Таким образом, изучаемая территория, по Б.П. Колесникову [4], находится в ряде следующих округов:

-

I. Евразиатская хвойнолесная (таежная) область. Восточноcибирская таежная подобласть светлохвойных лесов, округа: 1. Верхне-Зейский; 2. Селемджинско-Буреинский. II. Восточноaзи-атская хвойно-широколиственная область, округа: 1. Мало-Хинганский; 2. Уссурийско-Амурский; 3. Тернейский; 4. Ольгинско-Тетюхинский; 5. Верхне-Уссурийский; 6. Пограничный; 7. Су-чанско-Владивостокский; 8. Хасанский; 9. Амурско-Зейский. III. Даурско-Маньчжурская лесостепная область, округа: 1. Зейско-Буреинский; 2. Приханкайский.

-

2. Джигитовка – Максимовка; 3. Аввакумовка – Рудная; 4. Реки залива Америка; 5. Реки залива Петра Великого; 6. Хасанский. Автор указывает, что бассейновое районирование вычленяет географические районы с «единством макросистемы родственных сообществ и убежищ биоразнообразия» [11, с. 23]. Убежища биоразнообразия сосредоточены вдоль побережья моря на участках, куда внедрились виды из затопленных на территории современного шельфа и материкового склона древних ландшафтных зон и на путях древних контактов соседних флор, а именно – вдоль таких рек, как р. Раздольная [11].

В настоящее время проблемами районирования территории Дальнего Востока занимается ряд исследователей. Так, В.М. Урусов [11], рассматривая вопросы биологического разнообразия на уровне провинций, бассейнов рек и урочищ, предложил выделять группы бассейнов Приморского края по особенностям локальных флор. В изучаемом субрегионе им были выделены следующие речные бассейны: 1. Светлая – Самарга;

С.А. Шаталова [12], анализируя водно-прибрежную флору Япономорского бассейна, с учетом работ по районированию Б.П. Колесникова [4] и В.М. Урусова [11], предложила свой вариант бассейнового районирования субрегиона, выделив семь бассейновых районов с севера на юг: Самар-гинский, Рудненский, Ольгинский, Сучанский, Владивостокский, Суйфунский и Хасанский.

Для территории Приамурья и Приморья с учетом работ по районированию Б.П. Колесникова [4], В.М. Урусова [11], С.А. Шаталовой [12] мы предлагаем свой вариант бассейнового районирования этих субрегионов и выделяем 25 бассейновых районов для характеристики распределения видов лапчатки ( Potentilla ): 1 – Нюкжинский; 2 – Даурский; 3 – Верхне-Зейский; 4 – Зейский подрайон Нижне-Зейского района; 5 – Благовещенский подрайон Нижне-Зейского района; 6 – Буреинский, 7 – Биджанский; 8 – Урмийский; 9 – Удский; 10 – Амгуньский; 11 – Анюйский; 12 – Тумнинский; 13 – Хорский; 14 – Бикинский; 15 – Самаргинский; 16 – Малиновский; 17 – Руд-ненский; 18 – Комиссаровский; 19 – Спасский; 20 – Суйфунский; 21 – Матвеевский; 22 – Владивостокский; 23 – Партизанский; 24 – Ольгинский; 25 – Хасанский; 26 – острова залива Петра Великого. Нижне-Зейский район нами рассматривался как район, состоящий из двух подрайонов – Зейского и Благовещенского. В основу бассейнового (речного) районирования положены территориально-географический и классификационно-типологический подходы, объединяющие флору по богатству их систематической структуры, сложности состава, по связи флор с определенными экологическими условиями, типами растительности и по территориальной целостности. Выделенные районы бассейнового районирования Приамурья и Приморья, а также их расшифровка представлены в работе Т.Н. Моторыкиной [8].

Род Лапчатка ( Potentilla L.) – один из крупнейших родов семейства розовых (Rosaceae Juss.):

в нем насчитывается около 500 видов, распространенных преимущественно в умеренных, арктических и альпийских областях северного полушария [14]. Во флоре российского Дальнего Востока (РДВ), по В.В. Якубову [13], представлены 66 видов (часть их – с подвидами) и 14 гибридов лапчатки. Для территории Приамурья и Приморья нами приводятся 47 видов лапчатки, которые имеют широкий эколого-ценотический диапазон. При этом около половины видов относятся к территориям открытых пространств: луговому (12 видов), скальному (8 видов) и степному (2 вида) комплексам; 15 видов – к синантропному комплексу, которые встречаются в местах постоянного или временного проживания населения, причем виды этого комплекса частью являются аборигенными (апофиты) [7].

Основой для статистической обработки данных о распределении видов лапчатки в Приамурья и Приморье послужили сведения подсчета общего количества представителей рода Potentilla в каждом выделенном бассейновом районе этих субрегионов. Затем было подсчитано общее количество видов лапчатки в каждом бассейновом районе: Нюкжинский – 5; Даурский – 16; Верхне-Зейский – 16; Нижне-Зейский: Зейский подрайон – 17; Благовещенский подрайон – 19; Буреинский – 13; Биджанский – 18; Урмийский – 7; Удский – 7; Амгуньский – 20; Анюйский – 17; Тумнинский – 8; Хорский – 22; Бикинский – 11; Самаргинский – 9; Малиновский – 6; Рудненский – 15; Комисса-ровский – 15; Спасский – 15; Суйфунский – 20; Матвеевский – 7; Владивостокский – 28; Партизанский – 17; Ольгинский – 6; Хасанский – 17; Острова залива Петра Великого – 14. В целом данные по видовому разнообразию лапчаток флоры Приамурья и Приморья отражают общую тенденцию уменьшения видового богатства с юга на север.

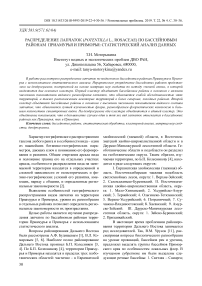

Для обработки данных распределения видов лапчатки по бассейновым районам использовались работы Б.И. Сëмкина [9, 10] и кластерный анализ пакета программ «STATISTICA». Для построения матрицы мер сходства, где мерой сходства пары бассейновых районов выступало количество общих для районов видов лапчатки, послужила матрица исходных данных – число видов лапчатки в бассейновых районах, выполненная в программе Microsoft Office Excel 2007. В матрице сходства переменными являются столбцы исходной матрицы, а мерой близости бассейновых районов служит расстояние объединения или Евклидово расстояние (табл.). В табл. цифрами 1–26 обозначены бассейновые районы.

Таблица

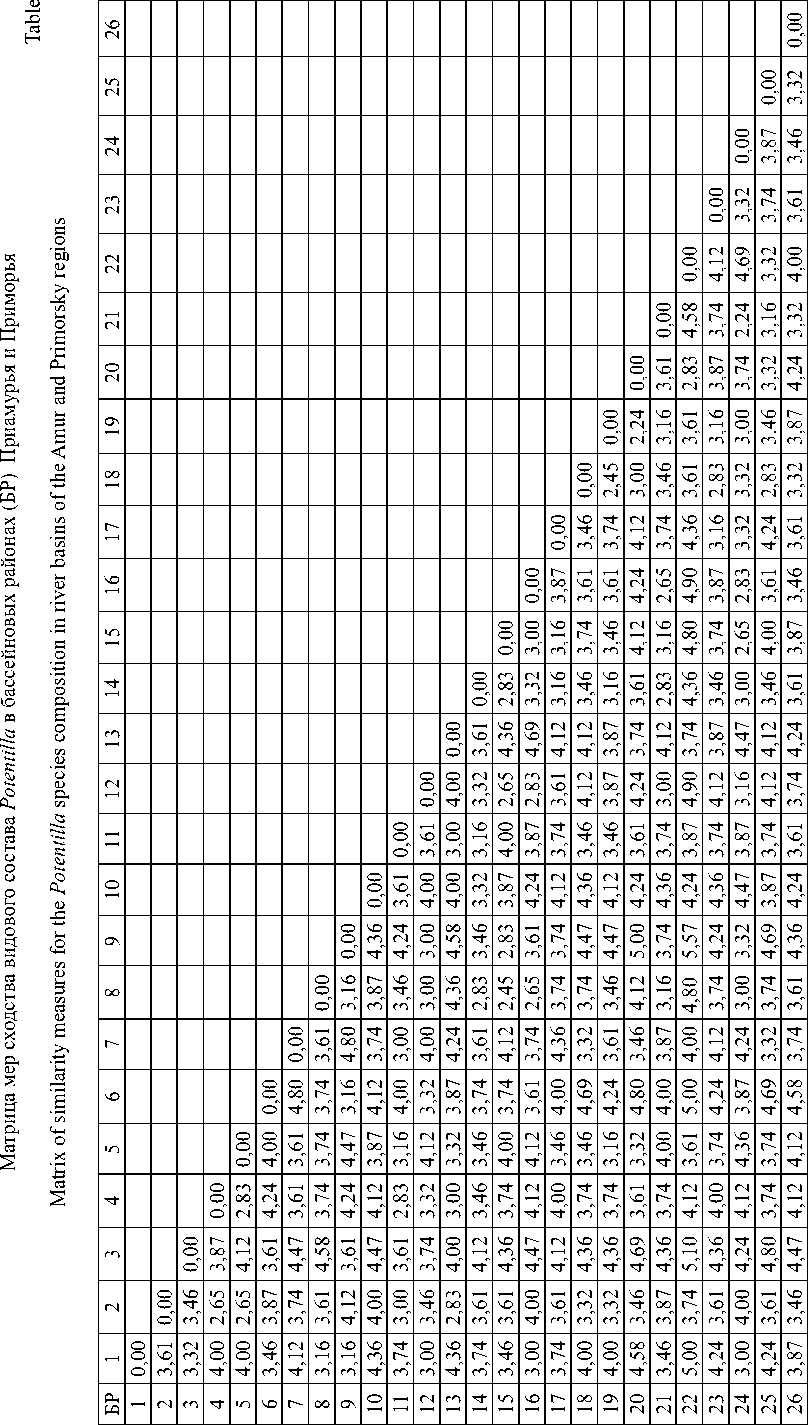

Иерархическое упорядочение бассейновых районов приведено на дендрограмме (рис.), которая строилась на основе матрицы мер сходства по методу «полной связи».

Результаты статистического анализа сходства видового состава лапчаток бассейновых районов Приамурья и Приморья выражаются в том, что выделенные два основных кластера дают наглядную картину. На дендрограмме сходства видового состава лапчаток бассейновых районов Приамурья и Приморья выделяется два основных кластера, которые разделены на ряд подкластеров, состоящих из кластероидов (Нюк-ж-Тум-Мал-Урм-Сам-Бик-Матв-Ольг-Руд-Комис-Парт-ОЗПВ-Верхне-З-Бур-Удск-Даур-Зейск-Благ-Хор-Амг-Бид-Ан-Спас-Суйф-Влад-Хас).

Первый кластер (I) объединяет три подкластера: (Нюкж-Ольг), (Руд-ОЗПВ), (Верхне-Удск). Первый подкластер Нюкж-Ольг на расстоянии объединения 3,75 распадается на две части. Первая часть объединяет Тумнинский и Малиновский районы, которые схожи по бедности видового состава лапчаток (8 и 6 видов). Бедность видового состава лапчаток в этих районах, вероятно, объясняется и малообследовательностью этих территорий. Низкое видовое разнообразие лапчаток Тумнинского района, видимо, связано с влиянием холодного течения в северной части Татарского пролива. На расстоянии объединения 3,0 к ним присоединяется кластероид Нюкжинского района (Нюкж), в котором видовое разнообразие лапчаток, как и в предыдущих районах, отличается бедностью (5 видов). Вторая часть объединяет следующие бассейновые районы: Урмийский, Самаргин-ский, Бикинский, Матвеевский и Ольгинский. Урмийский и Самаргинский бассейновые районы на расстоянии 2,5 объединяются в один подкластер (Урм-Сам), они связаны со среднегорными районами Урмийского района (Куканский хребет) и Южного Сихотэ-Алиня. На расстоянии 2,8 этот подкластер объединяется с Бикинским бассейновым районом, на который оказывают влияние среднегорные районы системы Сихотэ-Алиня. Ольгинский и Матвеевский районы на расстоянии 2,25 связаны между собой бедностью видового состава лапчаток, соответственно 6 и 7 видов, что, вероятно, объясняется слабой обследованностью этих территорий. Второй подкластер (Руд-ОЗПВ) объединяет Рудненский, Комиссаровский, Партизанский и острова залива Петра Великого районы, среди которых в единый подкластер (Комис-Парт) выделяются Комиссаровский и Партизанский бассейновые районы. Их объединение основано на количественных данных видового состава лапчаток, соответственно 15 и 17 видов, а также связано с наличием здесь открытых пространств, где преимущественно обитают лапчатки. На расстоянии 3,4 к подкластеру (Комис-Парт) присоединяется Рудненский район (Руд), для которого указывается нами 15 видов лапчатки, а на расстоянии 3,6 подкластеры (Руд Комис-Парт) связываются с районом острова залива Петра Великого. Это объединение Руд-Комис-Парт-ОЗПВ связано с наличием на этих территориях открытых пространств, а также большей представленностью видов лапчаток, соответственно 15, 15, 17 и 14 – за счет видов синантропного комплекса. В третьем подкластере (Верхне-З-Бур-Удск) в отдельный подкластер (Бур-Удск) выделяются Буреинский и Удский бассейновые районы, которые связаны со среднегорными районами Буреинского нагорья и влиянием отрогов Джугджурского и Майского хребтов. На расстоянии 3,6 подкластер (Бур-Удск) объединяется с Верхне-Зейским бассейновым районом, который связан с отрогами Станового хребта. На расстоянии 4,7 все три перечисленных выше подкластера объединяются в единый первый кластер.

Второй кластер (II) на расстоянии 4,25 распадается на две части. Первая часть включает подкластер (Даур-Амг), а вторая (Бид-Хас). В первой части подкластера (Даур-Амг) второй кластер выделяется в отдельный подкластер (Даур-Зейск) – Даурский и Зейский бассейновые районы. На расстоянии 2,85 они объединяются с Благовещенским бассейновым районом. Общими для них являются наличие на этих территориях открытых пространств Амурско-Зейской равнины, а также большая доля видов синантропного комплекса (по 6 видов для каждого района). На расстоянии 3,3 подкластер (Даур-Благ) объединяется с Хорским бассейновым районом, а на расстоянии 4,1 подкластер (Даур-Хор) связывается с Амгуньским районом. Для Хорского и Амгуньского бассейновых районов сходным является высокое разнообразие лапчаток, соответственно 22 и 20 видов, что можно объяснить разнообразием представленных здесь флористических комплексов: лугово-степного, скального, лесного (особенно неморально-лесной группы) и лугового, а также повышенным количеством представителей синантропного комплекса. Особенностью второй части (Бид-Хас) второго кластера является выделение в отдельные подкластеры бассейновых районов: первый подкластер (Бид-Ан) представлен Биджанским и Анюйским районами, которые связаны со среднегорными отрогами хребтов Малого Хингана, Помпеевского,

Рис. Дендрограмма сходства видового состава лапчатки в бассейновых районах Приамурья и Приморья

Обозначение бассейновых районов: Нюкж – Нюкжинский; Тум – Тумнинский; Мал – Малиновский; Урм – Урмийский; Сам – Самаргинский; Бик – Бикинский; Матв – Матвеевский; Ольг – Ольгинский; Руд – Рудненский; Комис – Комиссаровский; Парт – Партизанский; ОЗПВ – острова залива Петра Великого; Верхне-З – Верхне-Зейский; Бур – Буреинский; Удск – Удский; Даур – Даурский; Зейск – Зейский подрайон Нижне-Зейского района; Благ – Благовещенский подрайон Нижне-Зейского района; Хор – Хорский; Амг – Амгуньский; Бид – Биджанский; Ан – Анюйский; Спас – Спасский; Суйф – Суйфунский; Влад – Владивостокский; Хас – Хасанский

Fig. Dendrogram of the Potentilla species composition similarity in river basins of the Amur and Primorsky regions

Designation of basin areas: Нюкж (Nyukzh) – Nyukzhinsky; Тум (Tum) – Tumninsky; Mal – Malinovsky; Урм (Urm) – Urmiisky; Сам (Sam) – Samarginsky; Бик (Bik) – Bikinsky; Матв (Matv) – Matveyevsky; Ольг (Olg) – Olginsky; Руд (Ru) – Rudnensky; Комис (Komis) – Komissarovsky; Парт (Part) – Partizansky; ОЗПВ (IPGB) – islands of Peter the Great Bay; Верхне-З (Verhne-Z) – Verhne-Zeisky; Бур (Bur) – Bureinsky; Удск (Udsk) – Udsky; Даур (Daur) – Daursky; Зейск (Zeisk) – Zeisky subdistrict of Nizhne-Zeisky district; Благ (Blag) – Blagoveshchensky subdistrict of Nizhne-Zeisky district; Хор (Khor) – Khorsky; Амг (Amg) – Amgunsky; Бид (Bid) – Bidzhansky; Ан (An) – Anyuisky; Спас (Spas) – Spassky; Суйф (Suif) – Suifunsky; Влад (Vlad) – Vladivostoksky; Хас (Khas) – Khasansky

Щуки-Поктой, с южными отрогами Буреинского хребта, а также с горными территориями Анюй-ского бассейнового района; второй подкластер (Спас-Суйф) – Спасский и Суйфунский районы, которые связаны с равнинными территориями Приханковья, и третий подкластер (Влад-Хас) –

Владивостокский и Хасанский районы, схожесть которых определяется наличием только в этих районах Potentilla reptans – редкого адвентивного вида. Все три отдельных подкластера второй части второго кластера на расстоянии 4,0 объединяются в единый подкластер, а на расстоянии 4,25

происходит объединение первой и второй частей второго кластера.

Таким образом, выделенные два основных кластера видового разнообразия лапчаток в бассейновых районах Приамурья и Приморья дают наглядную картину. Первый кластер (Нюкж-Удск) на расстоянии 4,7 объединяет бассейновые районы в основном с низкими (10 из 15 бассейновых районов этого кластера) числовыми показателями видового разнообразия лапчаток в этих районах, что объясняется слабой обследованностью этих территорий, а также расположением некоторых территорий в более северных, холодных районах. Второй кластер (Даур-Хас) на расстоянии 4,25 объединяет бассейновые районы в основном с высокими числовыми показателями видового состава лапчаток в этих районах, что объясняется лучшей изученностью флоры в этих районах, разнообразием представленности здесь флористических комплексов: лугового, скального и лесного (особенно неморально-лесной группы), а также повышенным количеством видов лапчатки синантропного комплекса. На расстоянии 5,55 первый и второй кластеры связываются в единый кластер. Это объединение показывает, что в большинстве случаев один и тот же вид лапчаток отмечается в бассейновых районах как Приамурья, так и Приморья.

Список литературы Распределение лапчаток (Potentilla L ., Rosaceae ) по бассейновым районам Приамурья и Приморья: статистический анализ данных

- Будищев А.Ф. Общий взгляд на главнейшие местные условия Приморского края как в отношении лесов, так и поселений русских // Сборник главнейших официальных документов по управлению Восточной Сибирью. Хабаровск, 1898. Т. 5, вып. 1. С. 3-49

- Кожевников А.Е. Сытевые (семейство Cyperaceae Juss.) Дальнего Востока России (современный таксономический состав и основные закономерности его формирования). Владивосток: Дальнаука, 2001. 275 с

- Колесников Б.П. Очерк растительности Дальнего Востока. Хабаровск: Кн. изд-во, 1955. 104 с

- Колесников Б.П. Геоботаническое районирование Дальнего Востока // Дальний Восток. Физико-географическая характеристика. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 234-245

- Комаров В.Л. Маньчжурская экспедиция 1896 г. // Известия Российского географического общества. 1898. Вып. 34. С. 117-184

- Комаров В.Л. Типы растительности Южно-Уссурийского края // Труды почвенно-геоботанической экспедиции по исследованию колонизационных районов Азиатской России. СПб., 1917. 296 с

- Моторыкина Т.Н. Лапчатки (род Potentilla L., Rosaceae) флоры Приамурья и Приморья // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 1. С. 11-18

- Моторыкина Т.Н. Синантропный комплекс видов лапчатки Приамурья и Приморья. Х-2018-21-4-18-27 // Региональные проблемы. 2018. Т. 21, № 4. С. 18-27

- DOI: 10.31433/1605-220

- Сëмкин Б.И. Теоретико-графовые методы в сравнительной флористике // Теоретические и методологические проблемы сравнительной флористике. Л.: Наука, 1987. С. 149-162

- Сëмкин Б.И. О связи между средними значениями двух мер включения и мерами сходства // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2009. Вып. 3. С. 91-101

- Урусов В.М. География биологического разнообразия Дальнего Востока (сосудистые растения). Владивосток: Дальнаука, 1996. 245 с

- Шаталова С.А. Сосудистые растения водных и прибрежных местообитаний в бассейне Японского моря (Приморский край): таксономический состав, числа хромосом, распространение и охрана: автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток, 2001. 24 с

- Якубов В.В. Род Лапчатка - Potentilla L. // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1996. С. 168-206

- Li C., Ikeda H., Ohba H. 2003. Potentilla Linnaeus. In: Flora of China. Vol. 9. Science Press, Beijing and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, USA. P. 248-285