Распределение органического углерода в породах Куонамского комплекса (кембрий Сибирской платформы)

Автор: Ярославцева Е.С., Парфенова Т.М., Конторович А.Э., Бурштейн Л.М.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Характеристики нефтегазопроизводящих толщ, в первую очередь исходное содержание и распределение в них органического углерода, играют ключевую роль при прогнозе перспектив нефтегазоносности и реконструкции истории формирования скоплений углеводородов. Одной из основных нефтегазопроизводящих толщ Сибирской платформы является куонамская свита нижнего, среднего кембрия и ее возрастные и фациальные аналоги. В статье приведен обзор изученности куонамского комплекса, в том числе с точки зрения содержания и распределения органического углерода в породах этого комплекса. Традиционно данные параметры представляются в виде карт содержаний органического углерода, усредненных по разрезу нефтегазопроизводящей толщи. В случае недостаточного числа прямых замеров современных содержаний органического углерода или высокой степени термической преобразованности отложений возможной альтернативой служит построение набора карт толщин нефтегазопроизводящих толщ с фиксированными диапазонами изменения содержаний органического углерода. В статье описано построение схем толщин обогащенных органическим углеродом пород куонамского комплекса на основе современных палеогеографических реконструкций и теоретических моделей накопления органического углерода в осадках с учетом всей доступной геолого-геофизической информации. Реконструкция содержаний органического углерода в куонамских отложениях выполнена на основе анализа данных прямых замеров (22 разреза обнажений и 11 скважин) и результатов интерпретации радиоактивного каротажа (13 скважин). Построенные схемы толщин куонамского комплекса с содержанием органического углерода более 5 и 10 % на породу и соответствующие им численные сеточные модели могут послужить основой для решения задач реконструкции масштабов и динамики процессов нафтидогенеза, формирования залежей и оценки ресурсов углеводородов в нефтегазовых системах Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций

Органический углерод, куонамский комплекс, кембрий, сибирская платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/14134044

IDR: 14134044 | УДК: 552.578.2.061.32 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-69-78

Текст научной статьи Распределение органического углерода в породах Куонамского комплекса (кембрий Сибирской платформы)

При прогнозе перспектив нефтегазоносности и реконструкции истории формирования скоплений УВ существенную роль играет оценка характеристик нефтегазопроизводящих толщ (НГПТ), в том числе содержания и распределения органического углерода в них. Традиционно эти параметры представляются в виде карт распределения по площади усредненного содержания органического углерода (Сорг) по разрезу НГПТ. Альтернативой служит построение набора карт толщин НГПТ с фиксированными диапазонами Сорг. Такой подход предпочтителен при отсутствии прямых замеров Сорг, когда значение этого параметра восстанавливается, в том числе по зависимостям керн–ГИС.

Одной из основных НГПТ Сибирской платформы является куонамская свита нижнего, среднего кембрия и ее возрастные и фациальные аналоги: иниканская, синская, шумнинская и другие свиты, объединенные в куонамский комплекс [1–3]. Систематические геолого-геохимические исследования куонамского комплекса проводятся со второй половины ХХ в. К настоящему времени накоплен обширный фактический материал по литологии, геохимии, минеральному составу и ОВ пород, предложены и существенно уточнены модели формирования куонамского комплекса ([4–12] и др.).

Первые схемы распределения содержания органического углерода в породах кембрия Сибирской платформы были опубликованы в работах [1, 5]. В них для изученных аналитическими методами разрезов кембрийских отложений приведены средние содержания Сорг по выделенным литологическим типам пород и средневзвешенные современные значения Сорг на весь разрез куо-намской свиты или ее аналогов. По мере уточнения геолого-геофизических и геохимических данных, информации о распространении, строении, особенностях состава и физических свойствах пород куонамского комплекса с учетом палеогеографических построений, исследования закономерностей распределения Сорг в куонамских отложениях детализировались и дополнялись [4, 6, 11–16]. В настоящей статье приведены результаты продолжающегося изучения распределения ОВ в кембрийских отложениях.

Построение схемы распределения содержаний органического углерода в породах куонамского комплекса сопряжено с рядом проблем.

Во-первых, куонамская свита и ее аналоги, распространенные на обширной территории запада, севера, востока и юго-востока Сибирской платформы, изучены крайне неравномерно, что существенно затрудняет использование стандартных методов численного картопостроения.

Во-вторых, лабораторные определения Сорг отражают современное содержание ОВ в породе, в то время как для реконструкции эволюции НГПТ в ходе развития осадочно-породного бассейна требу- ются сведения о значениях данного параметра на момент начала катагенеза ОВ [1].

В-третьих, лабораторные определения Сорг отражают его содержание лишь в отобранных образцах породы, в то время как для корректного подсчета масштабов генерации УВ необходимо охарактеризовать весь объем обогащенных ОВ пород. С этой точки зрения наиболее адекватной характеристикой НГПТ могут быть схемы распределения толщин пород, в разной степени обогащенных ОВ.

С учетом сказанного выше, целью настоящей статьи было описание построения схем толщин пород куонамского комплекса, обогащенных органическим углеродом, на основе современных палеогеографических реконструкций и теоретических моделей накопления ОВ в осадках и с учетом всей доступной геолого-геофизической информации.

Методический подход и теоретические основы построений

Реконструкция содержаний органического углерода в куонамском комплексе выполнялась на основе анализа данных прямых замеров и результатов интерпретации радиоактивного каротажа.

Для многих обогащенных углеродом формаций, например, для баженовской свиты Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, доманиковой толщи Волго-Уральского и Тимано-Печорского бассейнов установлены связи между содержанием органического углерода, урана и радиоактивностью по гамма-каротажу ([17–20] и др.). Эти работы доказывают существование устойчивой связи между значениями Сорг и геофизическими параметрами, отражающими содержание урана. Тем не менее, прямое использование зависимостей, полученных на основе данных по другим высокоуглеродистым формациям, вряд ли обоснованно для оценки содержаний Сорг в куонамской формации.

В последние годы в ИНГГ СО РАН выполнен анализ новых данных (коллекции из естественных выходов пород на р. Молодо, керна скважин Ск-10/ VI, Ск-5/VII, Ск-10/VII) и обобщение ранее опубликованных материалов (Ф.Г. Гурари и др. [21] — образцы из бассейнов рек Белая, Керби, Синяя, Юдо-ма, Оленек, Кюленке; П.Н. Соболев и др. [22] — керн скв. Усть-Майская-366) по изучению содержания урана в породах куонамского комплекса, вскрытых скважинами и отобранных из разрезов береговых обнажений. Показано, что высокоуглеродистые и углеродистые породы (преимущественно аргиллиты и породы смешанного карбонатно-глинисто-кремнистого состава) обогащены ураном до 0,012–0,014 % [23]. Установлено, что значимые корреляционные связи U и Сорг наблюдаются не только в породах из коллекций р. Юдома (коэффициент корреляции R = 0,83), рек Оленек и Арга-Сала ( R = 0,58), что отмечено ранее Ф.Г. Гурари с коллегами, но и для куонамских отложений р. Молодо ( R = 0,74) и скважин, пробуренных в бассейне р. Кюленке ( R = 0,8) [21, 23]. Выявлены линейные за-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ висимости радиоактивности (γ по гамма-каротажу) от содержания урана (R = 0,81) и Сорг (типа γ = а ∙ Сорг + b, R = 0,87) в породах куонамской свиты по материалам скв. Ск-10/VI [23].

На основе приведенных выше данных и зависимостей радиоактивности по гамма-каротажу от содержания Сорг в породах куонамского комплекса было принято, что интенсивность излучения от 15 мкР/ч соответствует содержанию Сорг более 5 %, 20 мкР/ч — более 10 %.

Во всех доступных обнажениях и разрезах скважин, вскрывших куонамский комплекс, были выделены слои с фиксированным диапазоном содержаний Сорг (> 5, > 10 % на породу) и оценены их толщины.

В большинстве изученных авторами статьи разрезов невысокий уровень катагенетической преобразованности ОВ позволяет принимать современное значение Сорг равным таковому на начало мезокатагенеза. Для высокопреобразованных толщ западной (Тунгусская синеклиза) и восточной (Лено-Вилюйская гемисинеклиза) частей Сибирской платформы значения Сорг восстанавливались с учетом коэффициентов трансформации керогена (Ktr) [13, 14]. В зонах с полным отсутствием фактического материала содержания Сорг и толщины были получены путем интерполяции.

При построении сеточных моделей толщин пород куонамской свиты и ее аналогов, в разной степени обогащенных Сорг, учитывались известные закономерности накопления ОВ в осадках [24, 25], в том числе зависимости скорости накопления ОВ от скорости седиментации [1].

Принимая во внимание представленные выше допущения и условность расчетных определений, при построении схем толщин пород куонамского комплекса с разным содержанием Сорг, экспертные оценки значений Сорг учитывались с меньшими весами, чем полученные прямыми геохимическими методами.

В основу представленного в статье построения положены палеогеографические реконструкции СНИИГГиМС и ИНГГ СО РАН на ботомско-амгин-ский век [10, 26]. В ботомско-амгинское время в северной части Сибирской платформы существовал открытый морской бассейн (Юдомо-Оленекский фациальный регион), с юга отгороженный от солеродной лагуны (Турухано-Иркутско-Олекминский регион) полосой рифоподобных образований (Ана-баро-Синский регион) [26–30]. На основании установленного фациального перехода депрессионного комплекса к бессолевым карбонатным отложениям выделены обширные карбонатные платформы, обрамленные рифовыми постройками: Иркутско-Олекминская, Туруханская, Котуй-Анабарская, Ана-баро-Ленская. Выделены синхронные с куонамской свитой одиночные карбонатные тела (Далды-но-Мархинская банка, Мойероканское карбонатное тело) ([30] и др.).

Границы выполненного авторами статьи построения определены границами распространения морского бассейна. Принято, что в направлении одновозрастных с куонамской свитой рифогенных тел и карбонатных платформ толщины обогащенных ОВ пород стремятся к нулю.

Фактический материал

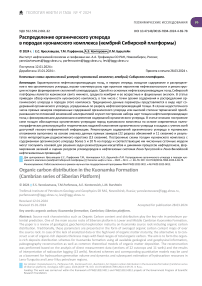

Основой для представленных в статье построений послужили все доступные авторам статьи данные количественных и качественных определений Сорг (литературные данные и материалы ИНГГ СО РАН), а также результаты интерпретации гамма-каротажа (ГК). Схема учтенного фактического материала представлена на рис. 1.

В полевых и лабораторных условиях авторы статьи формировали коллекции образцов куо-намского комплекса из обнажений в бассейнах рек Кюленке, Молодо, Оленек, Некекит, Лена, Юдома, Сухариха и керна скважин (5, Серкинский участок, профиль VII; 10, Серкинский участок, профиль VII; 10, Серкинский участок, профиль VI; Хоточу-7; Тит-Эбя-6; Красный ручей-5; Усть-Майская-366), проводили литологические и геохимические исследования. Для других разрезов выполнен анализ опубликованных и фондовых литолого-геохимических материалов и ГИС.

Содержание ОВ в куонамской НГПТ неравномерно как по площади распространения отложений, так и по разрезу. По площади распространения куонамского комплекса наивысшие концентрации характерны для разрезов северо-востока и востока Сибирской платформы. Отмечается наращивание толщин рассматриваемых пород в северо-западном и юго-восточном направлениях при снижении содержания Сорг ([2, 10] и др.). По разрезу свиты наблюдается переслаивание углеродистых и высокоуглеродистых пород. К первым относятся известняки и черные кремни, в которых Сорг составляет менее 5 %, а ко вторым – горючие сланцы, аргиллиты, глинисто-карбонатно-кремнистые породы, в которых содержится более 10 % Сорг. В наиболее обогащенных прослоях содержание Сорг может достигать 30–35 %. Отмечается рост содержания Сорг с ростом глинистости [1, 4, 7].

Литология пород и геохимия ОВ куонамской свиты и ее аналогов наиболее детально изучены по материалам из обнажений восточной и северо-восточной частей Сибирской платформы (реки Муна, Кюленке, Молодо, Оленек, Некекит, Чермор-доах, Бороулах, Торкукуй, Керсюке, Лена, Малая и Большая Куонамка, Арга-Сала) (см. рис. 1). На этой территории куонамский комплекс вскрыт скважинами: Сохсолохская-706 (интервал 2023–2247, с интрузией мощностью около 100 м), Айхальская-703 (интервал 1610–1691 м), Удачнинская-2531 (интервал 1547–1600 м), Быстыхская-1991 (интервал 1174– 1298 м), Эйкская-3430, Мархинско-Андойская-3231, 203, 204, Серкинского участка [9]. В юго-восточной части Сибирской платформы куонамский комплекс

GEOCHEMICAL SURVEYS

Рис. 1. Карта фактического материала

Fig. 1. Base map

-

1 — обнажения с определениями Сорг по аналитическим данным; скважины с определениями Сорг ( 2 – 4 ): 2 — по аналитическим данным, 3 — по ГК, 4 — по ГК и аналитическим данным ; 5 — границы Сибирской платформы; элементы сейсмофациального районирования (по Сухову С.С. и др., 2016; Моисееву С.А. и др., 2021) ( 6 – 9 ): 6 — нижне-среднекембрийский рифогенный пояс, 7 — солеродный бассейн, 8 — карбонатные платформы, 9 — область развития куонамского комплекса.

Скважины : 1 — Нижнеимбакская-219, 2 — Моктаконская-4, 3 — Чириндинская-271, 4 — Сохсолохская-706, 5 — Айхаль-ская-703, 6 — Удачнинская-2531, 7 — Быстыхская-1991, 8 — Эйкская-3430, 9 — Мархинско-Андойская-3231, 10 — 204, 11 — 203, 12 — 5, Серкинский участок, профиль VII, 13 — 10, Серкинский участок, профиль VII, 14 — 10, Серкинский участок, профиль VI, 15 — Кумахская-481, 16 — Северо-Синская-2160, 17 — Баппагайская-1, 18 — Уордахская-1, 19 — Хоточу-7, 20 — Тит-Эбя-6, 21 — Красный ручей-5, 22 — Усть-Майская-366.

Обнажения : 1 — р. Муна, 2 — р. Кюленке, 3 — р. Молодо, 4 — р. Оленек, напротив устья р. Амыдай, 5 — р. Некекит, 6 — р. Чемордоах, 7 — р. Бороулах, 8 — р. Торкукуй, 9 — р. Керсюке, 10 — р. Лена, левый берег, вблизи руч. Бискээбит, 11 — реки Мал. Куонамка, Ухумун, 12 — Малая Куонамка, близ пос. Жидинда, 13 — р. Малая Куонамка, руч. Юлегирь-Юрях, 14 — р. Большая Куонамка, 15 — р. Оленек, 18 км ниже пос. Оленек, 16 — р. Оленек, 5 км выше р. Арга-Сала, 17 — р. Арга-Са-ла, 18 — руч. Сикит, 19 — р. Юдома, 20 — р. Ханда, 21 — р. Сухариха, 22 — р. Брус, 23 — р. Лена, выше правого притока руч. Махан-Алдьярхай, 24 — р. Синяя, 25 — р. Лена, правый берег, 1,5 км по течению от устья руч. Улахан-Туордах, 26 — р. Лена, левый берег, 1,5 км вниз от пос. Тит-Ары

-

1 — outcrops with TOC determination from analytical data; wells with TOC determination ( 2 – 4 ): 2 — from analytical data, 3 — using GR logs, 4 — using GR logs and analytical data; 5 — boundaries of Siberian Platform; elements of seismic facies zoning (according to Sukhov S.S. et al., 2016; Moiseev S.A. et al., 2021) ( 6 – 9 ): 6 — Lower-Middle Cambrian reef belt, 7 — salt basin, 8 — carbonate platforms, 9 — area of Kuonamka sequence occurrence.

Outcrops: 1 — Muna River, 2 — Kyulenke River, 3 — Molodo River, 4 — Olenyok River, opposite Amydai River mouth, 5 — Nekekit River, 6 — Chemordoakh River, 7 — Boroulakh River, 8 — Torkukui River, 9 — Kersyuke River, 10 — Lena River, left bench, near Bieseebit Spring, 11 — Mal. Kuonamka, Ukhumun rivers, 12 — Malaya Kuonamka, near Zhidinda village, 13 — Malaya Kuonamka River, Yulegir’-Yuryakh Spring, 14 — Bolshaya Kuonamka River, 15 — Olenek River, 18 km downstream from Olenek village, 16 — Olenek River, 5 km upstream from Arga-Sala River, 17 — Arga-Sala River, 18 — Sikit Stream, 19 — Yudoma River, 20 — Khanda River, 21 — Sukharikha River, 22 — Brus River, 23 — Lena River, upstream from right-bank tributary Makhan-Ald’yarkhai Spring, 24 — Sinyaya River, 25 — Lena River, right bench, 1.5 km downstream from Ulakhan-Tuordakh Spring mouth, 26 — Lena River, left bench, 1.5 km downstream from Tit-Ary village представлен в обнажениях по рекам Юдома, Ханда и вскрыт скважинами Уордахская-1, Баппагайская-1, Северо-Синская-2160, Кумахская-481, Усть-Май-ская-366, Хоточу-7, Тит-Эбя-6, Красный ручей-5.

В северо-западной части Сибирской платформы куонамский комплекс, представленный шум-нинской свитой, вскрыт скважинами Гремякин-ская-13, Южно-Пясинская-3, а также установлен в обнажениях по рекам Сухариха и Брус. Южнее, в Бахтинском районе, в разрезе скв. Нижнеимбак-ская-219 (интервал 2250–2360 м) отмечены глинистые известняки ранне-среднекембрийского возраста, обогащенные ОВ [15, 28].

К юго-западу, за пределами Сибирской платформы, в Предъенисейском бассейне известна пайдугинская свита кембрия, обогащенная ОВ, ко-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

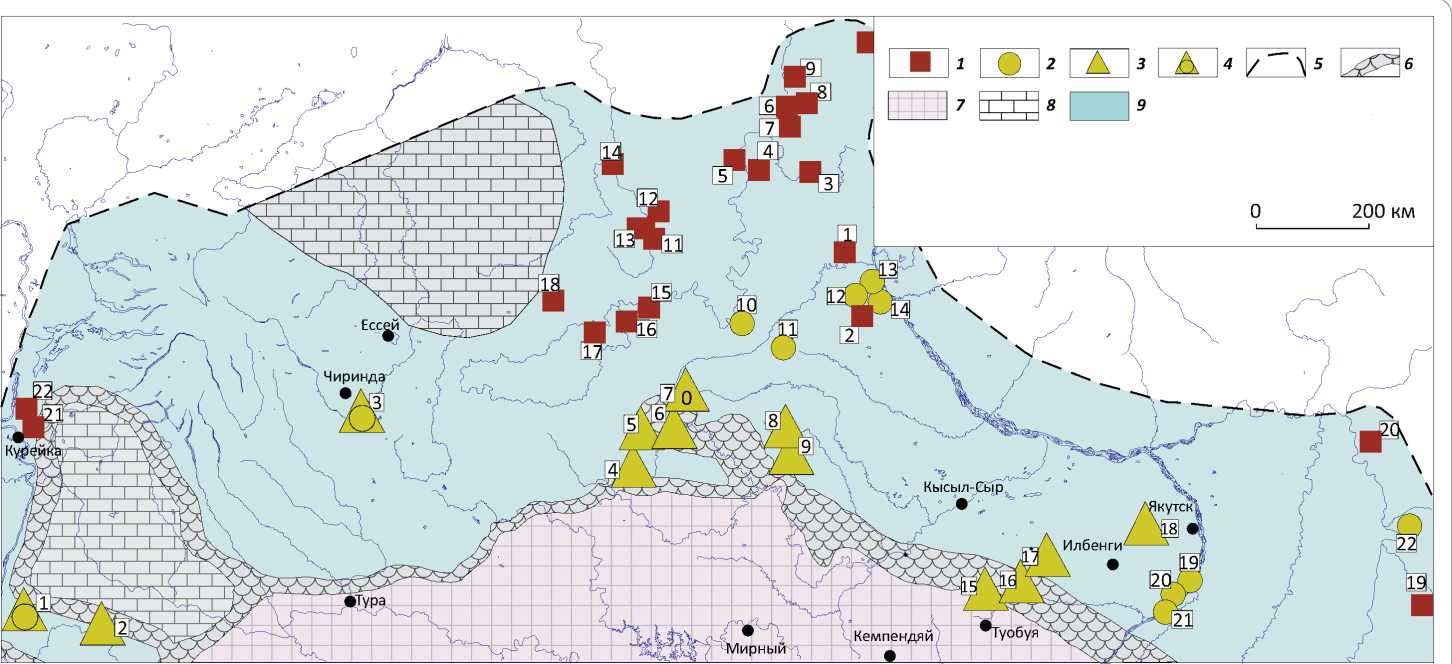

Рис. 2. Схематическая карта толщин пород куонамского горизонта с содер ем ол% на начало мезокатагенеза Fig. 2. Schematic thickness map of Kuonamka Horizon with ТОС content exceeding 5% at mesocatagenesis beginning

-

1 — обнажения куонамской свиты и ее аналогов, толщины пород с Соргболее 5 %; скважины с определениями Сорг и толщинами пород ( 2 – 4 ): 2 — по аналитическим данным, 3 — по ГК, 4 — по ГК и аналитическим данным; 5 — изопахиты; 6 — условная граница построения; 7 — область построений с использованием данных ГИС и интерполяции.

Обнажения : 1 — р. Муна, 2 — р. Кюленке, 3 — р. Молодо, 4 — р. Оленек, напротив устья р. Амыдай, 5 — р. Некекит, 6 — р. Чемордоах, 7 — р. Бороулах, 8 — р. Торкукуй, 9 — р. Керсюке, 10 — р. Лена, левый берег, вблизи руч. Бискээбит, 11 — р. Малая Куонамка, р. Ухумун, 12 — Малая Куонамка, близ пос. Жидинда, 13 — р. Малая Куонамка, руч. Юлегирь-Юрях, 14 — р. Большая Куонамка, 15 — р. Оленек, 18 км ниже пос. Оленек, 16 — р. Оленек, 5 км выше р. Арга-Сала, 17 — р. Арга-Сала, 18 — руч. Сикит, 19 — р. Юдома, 20 — р. Ханда, 21 — р. Сухариха, 22 — р. Брус, 23 — р. Лена, выше правого притока руч. Махан-Алдьярхай, 24 — р. Синяя, 25 — р. Лена, правый берег, 1,5 км по течению от устья руч. Улахан-Туордах, 26 — р. Лена, левый берег, 1,5 км вниз от п. Тит-Ары.

Остальные усл. обозначения и названия скважин см. на рис. 1

-

1 — outcrops of Kuonamka Fm and its analogues, thickness of rocks with ТОС content exceeding 5%; wells with TOC content and rock thickness ( 2 – 4 ): 2 — according to analytical data, 3 — according to GR logs, 4 — according to GR logs and analytical data; 5 — isopach; 6 — conditional boundary of mapping; 7 — area of mapping using well logging data and interpolation.

Outcrops : 1 — Muna River, 2 — Kyulenke River, 3 — Molodo River, 4 — Olenyok River, opposite Amydai River mouth, 5 — Nekekit River, 6 — Chemordoakh River, 7 — Boroulakh River, 8 — Torkukui River, 9 — Kersyuke River, 10 — Lena River, left bench, near Bieseebit Spring, 11 — Mal. Kuonamka, Ukhumun rivers, 12 — Malaya Kuonamka, near Zhidinda village, 13 — Malaya Kuonamka River, Yulegir’-Yuryakh Spring, 14 — Bolshaya Kuonamka River, 15 — Olenek River, 18 km downstream from Olenek village, 16 — Olenek River, 5 km upstream from Arga-Sala River, 17 — Arga-Sala River, 18 — Sikit Stream, 19 — Yudoma River, 20 — Khanda River, 21 — Sukharikha River, 22 — Brus River, 23 — Lena River, upstream from right-bank tributary Makhan-Ald’yarkhai Spring, 24 — Sinyaya River, 25 — Lena River, right bench, 1.5 km downstream from Ulakhan-Tuordakh Spring mouth, 26 — Lena River, left bench, 1.5 km downstream from Tit-Ary village.

See also legend and names of tectonic regions in Fig. 1

торая генетически связана с условиями открытого шельфа и также рассматривается как аналог куо-намской НГПТ [31]. В центральной части Тунгусской синеклизы куонамский комплекс погружен на значительные глубины. На этой территории в интервале 4364–4466 м куонамский комплекс вскрыт скв. Чириндинская-271 (с интрузией в теле куонамской свиты) [32]. Кроме того, в пределах Тунгусской синеклизы границы куонамского комплекса являются реперными сейсмическими горизонтами [29, 30].

По степени катагенетической преобразованности большинство изученных разрезов северо-востока и востока исследуемой территории находится на стадии мезокатагенеза. Глубокопогруженные отложения куонамского комплекса в пределах Тунгус- ской синеклизы и смежных территорий преобразованы до стадии АК.

Данные гамма-каротажа были изучены по скважинам, вскрывающим куонамскую свиту (Чи-риндинская-271, Нижнеимбакская-219, Сохсолох-ская-706), а также по скважинам, расположенным на нижне-среднекембрийском уровне в зоне перехода между депрессионным комплексом и солевым разрезом (Айхальская-703, Удачнинская-2531, Быстыхская-1991, Эйкская-3430, Мархинско-Андо-йская-3231, Кумахская-481, Северо-Синская-2160, Баппагайская-1, Уордахская-1).

В разрезе скв. Чириндинская-271 в пределах глубин 4364–4366 м интенсивность излучения пре-

GEOCHEMICAL SURVEYS

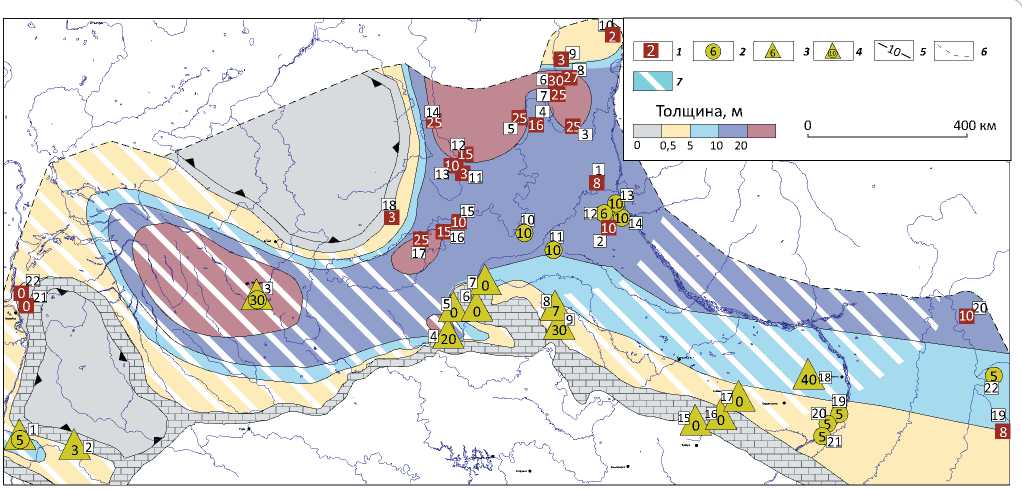

Рис. 3. Схематическая карта толщин пород куонамского горизонта с содержанием Сорг более 10 % на начало мезокатагенеза Fig. 3. Schematic thickness map of Kuonamka Horizon with ТОС content exceeding 10 % at mesocatagenesis beginning

Толщина, м

0,5

400 км

Ессей

Г — I

И*»»

Ьим*

хи;

X-**

ш>яи *

■ч»<

Усл. обозначения см. на рис. 1, 2

See Legend in Fig. 1, 2

вышает 20 мкР/ч в интервалах суммарной мощностью 25 м, в разрезе скв. Сохсолохская-706 в интервале 2023–2247 м — 7 м. Интенсивность излучения более 15 мкР/ч в соответствующей части разреза в скв. Чириндинская-271 характерна для пород суммарной мощностью до 30 м, в разрезе скв. Со-хсолохская-706 — до 20 м, в разрезе скв. Нижнеим-бакская-219 в составе глинисто-известняковой толщи — 5 м (интервал 2250–2360 м [15]).

Результаты

На основе фактического материала и методических подходов, представленных выше, были построены схемы толщин куонамского комплекса с различным содержанием Сорг.

На схеме распределения толщин пород куо-намского комплекса с содержанием Сорг более 5 % (рис. 2) отмечается обширное поле с толщинами обогащенных ОВ пород более 20 м в северо-восточной части Сибирской платформы — в междуречье Большой Куонамки и Молодо. По р. Оленек, в районе р. Арга-Сала, также распространены породы куонамской свиты с толщинами углеродистых пород до 25 м (см. рис. 1). По результатам анализа гамма-каротажа по скважинам Чириндиская-271 и Сохсолохская-706 мощности пород куонамской свиты с содержанием Сорг более 5 % предположительно достигают 30 и 20 м соответственно.

Область распространения обогащенных пород мощностью более 10 м протягивается от центральной части Тунгусской синеклизы на восток и включает в себя восточную часть Сибирской платформы. В северо-восточном и юго-восточном на- правлениях происходит сокращение толщин пород, обогащенных ОВ. По результатам анализа данных гамма-каротажа по скв. Нижнеимбакская-219, поле распространения толщин пород куонамского горизонта с содержанием Сорг более 5 %, превышающих 5 м, включает и часть Бахтинского района. В направлении рифового барьера и карбонатных платформ мощности углеродистых пород сокращаются.

На схеме распределения толщин пород куо-намского горизонта с содержанием Сорг более 10 % (рис. 3) характер распределения толщин имеет очевидные сходства с предыдущей схемой, но при некотором сокращении площади распространения высокоуглеродистых пород. Наибольшие значения характерны для районов рек Малая и Большая Куо-намка, Молодо, а также центральной части Тунгусской синеклизы. По результатам анализа гамма-каротажа в районе скв. Чириндинская-271 мощности обогащенных пород куонамского горизонта предполагаются до 25 м.

Заключение

Построенные схемы толщин куонамского комплекса с различным содержанием Сорг и соответствующие им сеточные модели, несомненно, будут уточнятся по мере накопления нового фактического материала. Но и в существующем виде они могут послужить основой для решения задач реконструкции масштабов динамики процессов нафтидогенеза, формирования залежей и оценки ресурсов УВ в нефтегазовых системах Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ