Распределение, питание и рост искусственно выращенной молоди семги (Salmosalar L.) после выпуска на участки рек с разными абиотическими условиями

Автор: Николаев Артем Моисеевич, Алексеев Максим Юрьевич, Самохвалов Игорь Валерьевич, Легун Анна Григорьевна, Ильмаст Николай Викторович, Распутина Елена Николаевна, Шустов Юрий Александрович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Ихтиология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований процесса искусственного воспроизводства атлантического лосося (семги) изучались интенсивность питания, распределение и рост выращенных годовиков семги, выпущенных в реки Мурманской области (Кола, Умба, Средняя и Акким) на выростные участки (ВУ) с различными гидрологическими характеристиками; наблюдение осуществлялось в течение 1-5 месяцев с момента выпуска. В естественной среде молодь в течение короткого времени распространялась вниз и вверх по течению независимо от температуры воды, глубины и скорости течения. На всех обследованных участках адаптируемые годовики предпочитали держаться на слабом течении около берега, укрываясь в камнях. Интенсивность их питания была высокой, но качественный состав пищи значительно отличался от питания дикой молоди. Выявленные особенности распределения и качественного состава питания у адаптируемых пестряток свидетельствуют о закреплении у них специфического поведения, выработанного в процессе длительного содержания в условиях рыбоводного завода. Темп роста годовиков линейно связан с фракционным составом грунта и степенью обрастания дна водной растительностью: рост тем интенсивней, чем крупнее выстилающие дно камни и больше обрастаний; установленные связи выражены уравнениями линейных регрессий. Зависимости интенсивности роста молоди от температуры среды, скорости течения и глубины участка обнаружены не были. Результаты исследований могут служить основой объективных научных рекомендаций в части планирования мест и объемов выпуска в реки годовиков атлантического лосося рыбоводными заводами Мурманской области.

Адаптация, атлантический лосось, искусственное воспроизводство, питание, распределение, рост

Короткий адрес: https://sciup.org/14295007

IDR: 14295007 | УДК: 597.553.2-153(470.21) | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-2-434-444

Текст научной статьи Распределение, питание и рост искусственно выращенной молоди семги (Salmosalar L.) после выпуска на участки рек с разными абиотическими условиями

Как показали результаты многолетних наблюдений, низкая выживаемость молоди семги, выращенной в условиях рыбоводных предприятий Мурманской области, после выпуска ее в естественные условия зависит от ряда причин: существенные физиологические отклонения, связанные с неудовлетворительными условиями содержания [1; 2 и др.]; патологии преимущественно алиментарного характера, приобретенные в процессе выращивания [3]; выработанное в условиях завода неадекватное речным условиям поведение [4; 5]; воздействие хищников; неправильный выбор мест и сроков выпуска [6; 7 и др.].

В настоящее время благодаря выпуску молоди в раннем возрасте (годовики вместо трехлеток) и переходу на качественные корма удалось добиться значительного улучшения физиологического состояния молоди [5]. Выпуск весной под лед существенно уменьшает массовую гибель молоди от хищников, неактивных в данное время. Низкий уровень воды до весеннего паводка дает молоди возможность закрепиться на индивидуальных участках.

Проблема этим не исчерпывается, и для понимания причин повышенной смертности заводской молоди после ее выпуска большое значение имеет исследование существенных факторов среды, с воздействием которых сталкивается привыкшая к заводским условиям содержания молодь лосося.

При выборе выростных участков для расселения рыбоводной продукции учитывается состояние естественного воспроизводства. К зарыблению рекомендуются те участки, на которых в результате маршрутной съемки в летний сезон обнаружены низкие или нулевые плотности расселения молоди семги естественного происхождения. С учетом недостаточно развитой инфраструктуры на практике выбор мест и объемов выпуска заводских годовиков семги зачастую диктуется наличием подъездных путей к этим участкам, необходимых для автотранспорта или снегоходов.

Для формирования объективных научных критериев, предъявляемых к местам выпуска молоди атлантического лосося, были осуществлены исследования с целью изучения воздействия абиотических факторов на адаптируемых годовиков. К этим факторам относится совокупность гидрологических характеристик выростных участков.

В процессе анализа успешности адаптации молоди к жизни на участках рек с разнообразными характеристиками были использованы показатели питания (количественные и качественные), темпов роста и распределения на выростных участках.

Материалы и методы

Материалом для работы служила молодь атлантического лосося (семги), выращенная в условиях рыбоводных заводов до возраста годовика (1.) и выпущенная в реку Умба бассейна Белого моря и реки Кола, Средняя и Акким (приток реки Тулома) бассейна Баренцева моря на нерестово-выростные участки

(НВУ) в середине апреля – начале июня в 2013–2015 гг. В реках Кола и Умба существуют естественные популяции атлантического лосося, состояние воспроизводства которых оценивается как напряженное; в этой связи осуществляются ежегодные выпуски заводской молоди. В реках Средняя и Акким зарыбляемые НВУ недоступны для естественных популяций семги по разным причинам. Выпуск искусственно выращенных годовиков на эти участки производится в рамках компенсационных мероприятий.

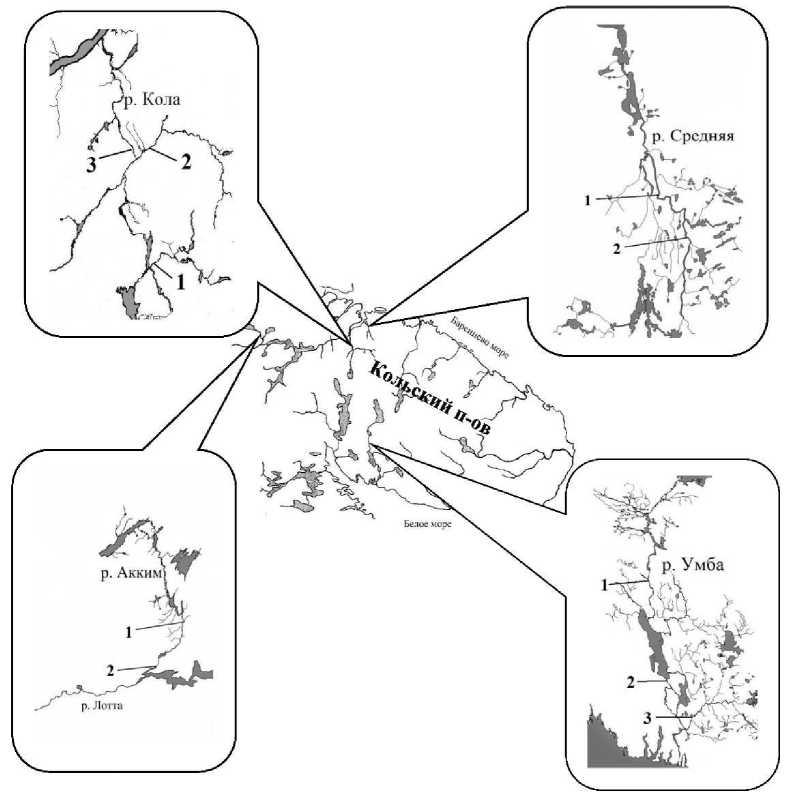

Контрольный облов рыб и сбор материала выполнялся через 1–5 месяцев в августе – сентябре в ходе маршрутной съемки с помощью специализированного электроловильного аппарата в разных биотопах в основном течении рек и в притоках (рис. 1). Молодь заводского происхождения идентифицировалась по отсутствию жирового плавника, ампутация которого является способом мечения молоди и осуществляется на всех рыбоводных предприятиях Мурманской области за 4–5 месяцев до ее выпуска. Оценивалось качество НВУ, различающихся по своим гидрологическим характеристикам (скорости течения, глубине, фракционному составу грунта), с помощью шкалы, предложенной для оценки грунта на НВУ [8]: П – песок (до 2,5 мм); ГМ – галька мелкая (2,5–5,0 мм); ГС – галька средняя (5–10 мм); ГК – галька крупная (10–25 мм); ВМ, ВС, ВК – валун мелкий (25–50 мм), средний (50–100 мм) и крупный (10–50 см); Г – глыбы. Грунт различных фракций группировался с присвоением баллов [9]. Наличие и степень обрастаний оценивали визуально и выражали в баллах: 0 – отсутствие обрастаний; 1 – единичные обрастания; 2 и 3 – слабая и средняя степень; 4 и 5 – сильное и сплошное обрастание, покрывающее 100 % дна. Использовались усредненные месячные данные по температурам воды в реках за период между выпуском молоди и временем ее поимки.

Рис. 1. Схема расположения станций сбора материала на реках Умба, Кола, Средняя, Акким (с обозначением их номеров) Fig. 1. The location map of sampling stations in the Rivers Umba, Kola, Srednyaya and Akkim (with the indicated numbers)

Расчет плотности расселения молоди осуществляли методом удаления [10]; пойманную рыбу немедленно фиксировали 70%-м этанолом.

Обработку ихтиологических материалов проводили по стандартной методике [14].

Удельную скорость роста С вычисляли по формуле

Г _ ln - l0 l, av где ln – размер рыбы в конечный момент времени; l0 – размер рыбы в начальный момент времени; lav – средняя длина рыб за рассматриваемый промежуток времени [15]. В качестве временного интервала принимался 1 месяц.

Результаты и обсуждение

Описание выростных участков. Выбор ВУ для исследования был продиктован существенными различиями их гидрологических характеристик (табл. 1).

Таблица 1. Гидрологические показатели обследованных выростных участков

Table 1. The hydrological characteristics of the examined nursery areas

|

Участок |

Средняя глубина, м |

Преобладающая скорость течения, м/с |

Среднемесячная температура Т, °С |

Преобладающая фракция грунта |

Размер грунта, балл |

Степень обрастания, балл |

|

Река Кола |

||||||

|

1. Приток Орловка |

0,5 |

0,7 |

11,6 |

ВК |

4 |

0 |

|

2. Приток Кица |

1,0 |

0,5 |

11,6 |

ВС |

3 |

0 |

|

3. Станция Лопарская |

1,5 |

0,4 |

11,6 |

ВС |

3 |

0 |

|

Река Умба |

||||||

|

1. Семиверстный порог |

0,7 |

0,6 |

11,7 |

ВК |

4 |

3 |

|

2. Протока Родвиньга |

2,0 |

0,6 |

11,7 |

ГЛ |

5 |

2 |

|

3. Приток Вяла |

0,4 |

0,5 |

11,7 |

ВК |

4 |

3 |

|

Река Средняя |

||||||

|

1. 21-й км |

1,2 |

0,7 |

13,5 |

ВК |

4 |

5 |

|

2. Мост |

1,0 |

0,3 |

13,5 |

ВМ |

2 |

1 |

|

Река Акким |

||||||

|

1. Мост |

1,5 |

0,5 |

12,1 |

ВС |

3 |

3 |

|

2. Устье |

0,6 |

0,2 |

12,1 |

ВК |

4 |

5 |

В районе р. Кола исследовались участки, расположенные в притоках Орловка, Кица и в основном русле реки (станция Лопарская). Данные ВУ имеют различные глубины и скорости течения, но также и сходную черту – здесь практически отсутствует водная растительность. ВУ на р. Орловка имеет глубину 0,2–0,7 м и каменистое дно, загроможденное крупными валунами в несколько слоев; скорость течения в межень до 0,8 м/с, в паводок несколько выше. Дно р. Кица преимущественно гравийно-галечниковое с отдельными крупными валунами, в летнюю межень значительно выступающими из воды; скорость течения на стрежневых участках достигает 1,0 м/с, а в прибрежной зоне не превышает 0,4 м/с. Выростной участок в основном русле р. Кола близ станции Лопарская является наиболее широким и протяженным; в период летней межени на значительной прибрежной акватории отмечаются глубина 0,3–0,4 м и скорость течения 0,3–0,5 м/с. Это создает оптимальные условия для распределения молоди лосося.

Самый протяженный участок выпуска в р. Умба расположен в среднем течении реки в Семиверстном пороге, где средняя скорость течения около 0,6 м/с и глубина 0,3–1,5 м. Грунты представлены крупным и средним валуном с примесью гальки; обрастания на стрежне отсутствуют, в прибрежной зоне они довольно развиты и представлены зелеными и диатомовыми водорослями. В протоке Родвиньга участки для выпуска заводской молоди расположены в 500 м ниже истока этой реки из Канозера. Максимальная скорость течения здесь составляет не более 1,0 м/с, а глубина – до 3 м. Грунт состоит преимущественно из крупной гальки, мелкого и среднего валуна. Обрастания слабые на стрежневой части, но развиты в прибрежной мелководной зоне. В притоке Вяла рыбу выпускают в протяженные порожистые участки, расположенные в нижней трети реки. Дно состоит из мелкого и среднего валуна с примесью гальки; средняя глубина 0,4 м; скорость течения до 1,0 м/с. Обрастания из мха рода Fontinalis покрывают до 70 % поверхности дна.

В р. Средняя первый ВУ расположен на 21 км от устья в верхней части порога. Субстрат здесь представлен валунно-галечными фракциями с преобладанием мелкого валуна. Обрастания из фонтиналиса покрывают практически 100 % поверхности дна. Скорость течения значительно варьирует (от 0,3 м/с в прибрежной части до 1,1 м/с на стрежне). Выростной участок, находящийся у моста пересекающей реку автодороги, представляет собой короткий перекат длиной около 100 м. Субстрат состоит преимущественно из песка и мелкого галечника. Обрастания в виде нитчатых водорослей покрывают около 10 % площади дна. Скорость течения варьирует от 0,1 м/с в прибрежной части до 0,5 м/с на стрежне.

В р. Акким молодь выпускали в порожистый участок в районе автодорожного моста. Этот участок характеризовался большой глубиной (до 2,5 м), умеренным течением и высокой степенью обрастания грунта, состоящего из мелкого и среднего валуна. Молодь распространилась на 5 км вниз по течению вплоть до устья реки, где преобладают небольшие глубины и скорость течения, грунт состоит из крупных фракций, а различные обрастания покрывают 100 % дна.

Среднемесячная температура воды в реках составляла от 11,6 °С в р. Кола и ее притоках до 13,5 °С в р. Средняя, что укладывается в рамки обычного для изучаемых рек диапазона значений.

Гидрологические условия во многом определяют видовой состав населяющей тот или иной водоток фауны беспозвоночных – основу питания молоди семги. Согласно классификации литофильных сообществ макробентоса, предложенной М. В. Чертопрудом [16], биоценоз исследованных рек можно отнести к классам 3 и 4. Для таких водотоков характерны олигосапробные условия, слабое заиление дна, развитые обрастания из видов рода Fontinalis на камнях в сочетании с крупными размерами самих камней. В сообществе беспозвоночных преобладают фильтрующие ручейники и поденки, хирономид мало.

Распространение молоди по участку. Как правило, годовики семги выпускаются в мелководные полыньи у берега. Мальки сразу опускались на дно, распределялись в пространстве между крупными валунами в несколько слоев и ориентировались в разных направлениях. Спустя несколько минут часть рыб начинала проявлять активность, постепенно перемещаясь по направлению к стрежню. Спустя 10–15 минут после выпуска основная часть рыб отплывала от берега, ориентировалась против течения и начинала перемещаться вниз по реке, используя энергию потока. Через 20–25 минут вся молодь рассредоточивалась настолько, что ее нельзя было увидеть.

При выпуске в промоины на быстром течении пестрятки сразу подхватывались мощным потоком. Первые несколько секунд они были полностью дезориентированы, но очень скоро проявляли реореакцию, разворачиваясь головой против течения, и, активизируя локомоторную функцию, устремлялись ко дну, где пытались укрыться в пространствах между камнями. Примерно половина пестряток уходила в стороны от открытого участка под лед, в тень.

Уже через месяц при облове ряда участков рек Кола и Умба попадания молоди регистрировали в основном ниже по течению на всем протяжении ВУ, в том числе на противоположной от места выпуска стороне рек. Молодь распространялась и вверх по течению, но в меньшей степени. Плотность ее расселения была самой высокой непосредственно в месте выпуска (от 35 экз./100 м 2 в Орловке и Кице до 60 экз./100 м 2 в Вяле) и заметно снижалась по мере удаления от него. Бóльшая часть пестряток была сосредоточена у берега, в местах с умеренным течением (0,15–0,3 м/с), укрываясь среди выступающих из воды прибрежных камней. В это время годовики распределялись мозаично, образуя группы из нескольких особей, что свидетельствует об отсутствии у них территориального поведения, характерного для дикой молоди семги [17].

Осенью, спустя 3–5 месяцев после выпуска, в исследуемых реках пестрятки были расселены агрегированно на всех обследованных ВУ, образуя плотность от 10 до 30 экз./100 м 2 . Они по-прежнему занимали в основном прибрежную акваторию с невысокой скоростью течения и малыми глубинами, но встречались и на быстром течении ближе к стрежню (в относительно небольшом количестве). Речная молодь лосося, напротив, чаще присутствовала на быстром течении, и единично – у берега.

Динамика расселения молоди была одинаковой для всех без исключения наблюдаемых нами выпусков. Этот процесс в общих чертах представляет собой скорее не пассивный дрейф, а планомерное перемещение с использованием энергии потока и короткими остановками для поиска укрытия в грунте. Гидрологические характеристики выбираемых пестрятками участков соответствуют тем условиям, к которым молодь привыкла на рыбоводном заводе: небольшая глубина и относительно низкая скорость течения.

Питание молоди. Качественный состав питания заводских и речных пестряток на всех ВУ в р. Кола имеет существенные различия, но и та и другая молодь предпочитает личинок веснянок, поденок и ручейников (табл. 2). Несмотря на большую долю хирономид в дрифте, в питании пестряток эти организмы отсутствовали. Сходство питания естественной и заводской молоди более или менее выражено только на ВУ в районе станции Лопарская (СП-коэффициент равен 59 %).

Таблица 2. Показатели питания заводских и диких двухлеток семги и дрифта в р. Кола, % Table 2. The feeding characteristics of farmed and wild two-years-old Atlantic salmon and drift in the River Kola, %

|

Группа организмов |

Участок выпуска |

||||||||

|

Орловка |

Кица |

Лопарская |

|||||||

|

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

|

|

Хирономиды |

– |

– |

47 |

– |

– |

22 |

– |

– |

62 |

|

Веснянки |

93 |

25 |

1 |

3 |

90 |

9 |

2 |

26 |

17 |

|

Поденки |

5 |

16 |

16 |

96 |

4 |

65 |

– |

47 |

14 |

|

Ручейники |

– |

59 |

1 |

– |

5 |

– |

95 |

27 |

3 |

|

Олигохеты |

– |

– |

35 |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

|

Моллюски |

2 |

– |

– |

– |

– |

13 |

3 |

2 |

|

|

Прочие |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Среднее значение ИНЖ, о / ооо, min – max |

27 (4–41) |

29 (12–59) |

– |

100 (37–176) |

150 (60–238) |

– |

76 (33–138) |

122 (14–207) |

– |

|

СП-коэффициент, % |

33 |

– |

31 |

– |

59 |

– |

|||

В р. Умба спектры питания заводской и речной молоди сильно различались на разных ВУ. Если в питании дикой молоди присутствовали 4–5 таксонов беспозвоночных, то пестрятки заводского происхождения употребляли в пищу представителей 5–9 таксономических групп. В основном пестрятки естественного происхождения отдают предпочтение личинкам ручейников и поденок, реже – личинкам симулиид. Определенной избирательности в кормлении у адаптируемых пестряток выявлено не было. Так, основу пищевого комка у заводских рыб на Семиверстном пороге составили моллюски, в протоке Родвинга – личинки ручейников, в Вяле – личинки веснянок, поденок и хирономид (табл. 3). СП-коэффициенты, оцениваемые на уровне отряда, во всех случаях оказались меньше 50 %.

Таблица 3. Показатели питания заводских и диких двухлеток семги и дрифта в р. Умба, % Table 3. The feeding characteristics of farmed and wild two-years-old Atlantic salmon and drift in the River Umba, %

|

Группа организмов |

Участок выпуска |

||||||||

|

Семиве |

рстный порог |

Протока Родвеньга |

Приток Вяла |

||||||

|

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

Заводские |

Дикие |

Дрифт |

|

|

Хирономиды |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

17 |

– |

37 |

|

Симулииды |

– |

76 |

34 |

8 |

– |

15 |

7 |

– |

10 |

|

Воздушная фракция |

– |

– |

23 |

16 |

– |

50 |

6 |

5 |

2 |

|

Веснянки |

– |

– |

3 |

– |

– |

14 |

25 |

5 |

5 |

|

Поденки |

2 |

7 |

18 |

3 |

15 |

9 |

27 |

23 |

21 |

|

Ручейники |

26 |

17 |

18 |

56 |

69 |

9 |

8 |

67 |

14 |

|

Жуки |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

|

Моллюски |

68 |

3 |

17 |

8 |

3 |

5 |

– |

11 |

|

|

Прочие |

4 |

– |

– |

– |

8 |

– |

2 |

– |

– |

|

Среднее значение ИНЖ, о / ооо, min – max |

47 (20–93) |

127 (22–173) |

– |

64 (0–159) |

29 (0–163) |

– |

121 (37–157) |

103 (22–193) |

– |

|

СП-коэффициент, % |

37 |

– |

44 |

– |

35 |

– |

|||

Наиболее разнообразный спектр питания наблюдался у молоди в реках Средняя и Акким (табл. 4). Например, в р. Акким в районе устья в пищевых комках молоди были обнаружены представители девяти таксономических групп беспозвоночных, а на участке около моста – восьми групп. СП-коэффициент был самым высоким – 75 %.

Таблица 4. Показатели питания заводских двухлеток семги и дрифта в реках Средняя и Акким, % Table 4. The feeding characteristics of farmed two-years-old Atlantic salmon and drift in the Rivers Srednyaya and Akkim, %

|

Группа организмов |

Река Средняя |

Река Акким |

||||

|

Участок |

Дрифт (у моста) |

Участок |

Дрифт (у моста) |

|||

|

21-й км |

Мост |

Мост |

Устье |

|||

|

Хирономиды |

4 |

52 |

58 |

35 |

4 |

64 |

|

Симулииды |

– |

– |

2 |

1 |

4 |

5 |

|

Воздушная фракция |

– |

16 |

8 |

9 |

1 |

– |

|

Веснянки |

11 |

10 |

2 |

5 |

2 |

– |

|

Поденки |

3 |

21 |

32 |

11 |

6 |

|

|

Ручейники |

83 |

13 |

9 |

14 |

67 |

8 |

|

Жуки |

– |

6 |

– |

2 |

3 |

4 |

|

Моллюски |

– |

– |

– |

– |

4 |

4 |

|

Олигохеты |

– |

– |

– |

2 |

4 |

8 |

|

Прочие |

2 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Среднее значение ИНЖ, о / ооо , min – max |

131 (24–252) |

54 (0–185) |

– |

87 (17–169) |

78 (0–204) |

– |

|

СП-коэффициент, % |

26 |

– |

75 |

– |

||

Рост молоди. Коэффициент удельной скорости роста заводской молоди продемонстрировал значительную вариабельность. Если в р. Умба он был относительно стабилен, то в остальных реках темп роста пестряток на разных ВУ отличался в разы (табл. 5). Это наводит на мысль о наличии неких факторов, способных существенно модифицировать темп развития пестряток.

Таблица 5. Линейная удельная скорость роста С м молоди семги Table 5. The linear specific growth rate С м of Atlantic salmon juveniles

|

Участок |

Длина АС при выпуске, см |

Длина АС при поимке, см |

Период роста, мес. |

Удельная скорость роста С м |

|

Река Кола |

||||

|

1. Приток Орловка |

7,9 |

10,4 |

5 |

5,5 |

|

2. Приток Кица |

7,9 |

8,8 |

5 |

2,2 |

|

3. Станция Лопарская |

7,9 |

8,5 |

5 |

1,5 |

|

Река Умба |

||||

|

1. Семиверстный порог |

7,4 |

9,7 |

4 |

6,5 |

|

2. Протока Родвиньга |

7,4 |

9,7 |

4 |

6,7 |

|

3. Приток Вяла |

7,4 |

9,6 |

4 |

6,7 |

|

Река С |

редняя |

|||

|

1. 21-й км |

7,8 |

11,9 |

4 |

12,3 |

|

2. Мост |

7,8 |

8,0 |

4 |

2,6 |

|

Река Акким |

||||

|

1. Мост |

6,3 |

7,7 |

3 |

7,2 |

|

2. Устье |

6,3 |

8,6 |

3 |

10,8 |

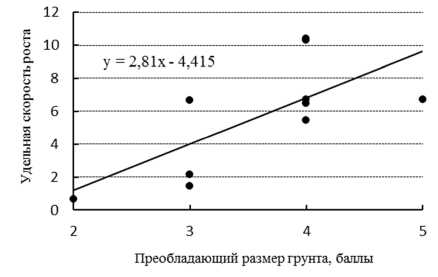

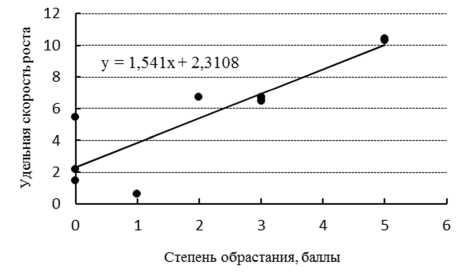

Для выявления абиотических факторов, способствующих развитию молоди, было проведено простое попарное сопоставление удельной скорости роста с показателями скорости течения, глубины, температуры, типом грунта и степенью донных обрастаний. Последние два показателя выражены в баллах (табл. 1, 5). Количество сопоставляемых пар значений – 10. Скорость роста адаптируемых пестряток статистически не зависит от скорости течения (R = 0,16), глубины (R = –0,01) и температуры (R = 0,10), которые в исследуемых случаях укладывались в диапазон "норма" и не оказывали выраженного влияния. Обнаружены тесные положительные связи скорости роста с преобладающим размером грунта (R = 0,70) и степенью донных обрастаний (R = 0,88). Найденные связи выражены графически линейными регрессиями (рис. 2).

а

Рис. 2. Линейная аппроксимация связи удельной скорости роста адаптируемой молоди семги с размером грунта (а) и степенью донных обрастаний (б)

Fig. 2. The arcwise approximation of correlation between the specific growth rate of adapting Atlantic salmon juveniles and the fraction of gravel (a) and the level of bottom fouling (б)

Полученный результат, на наш взгляд, следует рассматривать как отражение приспособительной реакции заводских пестряток к незнакомым условиям среды обитания. Начиная с момента выпуска пестрятки пытаются найти привычную для себя гидрологическую нишу, что приводит к их расселению в прибрежной зоне участка рек со слабым течением. Одновременно, следуя инстинкту, молодь занимает индивидуальные участки, о чем свидетельствуют переход от стайного к агрегированному характеру распределения и расселение по всей протяженности ВУ. Отсутствие у заводской молоди навыка добывать пищу из потока приводит к существенному отличию от речных сверстников в качественном составе питания. Следовательно, наилучшее сочетание факторов обитания для адаптируемой молоди, обеспечивающее быстрое накопление вещества и энергии, – малая скорость течения, наличие укрытий и достаточное количество легкодоступного корма. Лучше всего этим требованиям соответствуют прибрежные участки порогов со слабым течением и валунным грунтом, покрытым мхом, который служит как дополнительным укрытием, так и благоприятным субстратом для беспозвоночных. Одно из функциональных свойств грунта – формирование условий распределения рыб посредством образования топогидравлических ниш, размер и число которых зависят от сочетания различных фракций [8]. Кроме того, каменистое дно является субстратом для литореофильных биоценозов, включающих амфибиотические организмы – излюбленный корм молоди лосося.

Неприспособленность к жизни в естественной среде является результатом морфологических, физиологических, экологических и поведенческих изменений, произошедших в период жизни в условиях рыбоводного завода [1; 23]. Проблема адаптации заводской молоди к речным условиям изучается давно. В частности, доказано, что содержание рыбы в информационно обогащенной среде и применение живого корма перед выпуском может значительно улучшить показатели выживаемости после выпуска выращенных рыб [4; 24 и др.]. К сожалению, успешные результаты лабораторных экспериментов очень сложно внедрить в биотехнику выращивания. Корректируя условия выпуска посадочного материала, в том числе выбирая более подходящие участки для адаптации молоди, можно добиться увеличения выживаемости адаптируемой молоди и промыслового возврата при искусственном воспроизводстве.

Заключение

Исследование воздействия абиотических факторов на распределение, питание и рост в реках годовиков атлантического лосося, выращенных в условиях рыбоводных предприятий Мурманской области, проведено нами впервые. Начиная с 2006 г. рыбоводные заводы Мурманской области перешли на выпуск молоди в возрасте годовика, пытаясь минимизировать заметные недостатки развития, наблюдаемые при выращивании молоди до трехлетнего возраста.

Установлено, что расселение заводской молоди по всему протяжению выростных участков завершается к окончанию вегетационного сезона. Пестрятки рассредоточиваются в основном в местах со слабым течением у берега, занимая индивидуальные участки. Качественный состав их питания значительно отличается от рациона дикой молоди; он неодинаков у пестряток, обитающих на разных участках. Количественный состав питания адаптируемой молоди не зависит от глубины, скорости течения и других абиотических факторов.

Темп линейного роста положительно связан с размером фракций грунта дна реки и степенью развития водных обрастаний: наивысший темп линейного роста молоди отмечен на участках, где имеются камни крупных размеров в сочетании с сильной степенью обрастания дна макрофитами.

В качестве практической рекомендации представляется возможным предложить оптимизировать процесс выпуска, подбирая участки для расселения рыбоводной продукции не только исходя из оценок плотности речной молоди, но также учитывая структуру дна.

Список литературы Распределение, питание и рост искусственно выращенной молоди семги (Salmosalar L.) после выпуска на участки рек с разными абиотическими условиями

- Алексеев М. Ю., Донецков В. В., Зубченко А. В. Сравнительная характеристика физиологического состояния молоди семги (Salmo salar L.) естественного и искусственного происхождения в р. Умба//Вопросы ихтиологии. 2007. Т. 47, № 3. С. 399-405.

- Алексеев М. Ю., Николаев А. М. Динамика физиологических показателей, поведение и питание молоди семги (Salmo salar Linnaeus, 1758) в процессе адаптации к естественным условиям//Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и прикладные исследования: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию ГосНИОРХ, СПб., 6-10 окт. 2014 г. СПб., 2014. С. 1160-1168.

- Карасева Т. А. Проблемы здоровья рыб в аквакультуре Севера России (на примере Кольского полуострова): автореф. дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 2003. 22 с.

- Orlov A. V., Gerasimov Yu. V., Lapshinc O. M. The feeding behaviour of cultured and wild Atlantic salmon, Salmo salar L., in the River Louvenga, Kola Peninsula, Russia//ICES Journal of Marine Science. 2006. V. 63, N 7. P. 1297-1303.

- Николаев А. М., Алексеев М. Ю. Проблемы адаптации искусственно выращенной молоди семги к речным условиям при раннем выпуске//Современное состояние биоресурсов внутренних водоемов и пути их рационального использования: материалы докладов Всероссийской конф. с междунар. участием, посвящ. 85-летию Татарского отделения ГосНИОРХ, Казань, 24-29 окт. 2016 г. Казань, 2016. С. 774-780.

- Шустов Ю. А. Экология молоди атлантического лосося. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1983. 124 с.

- Черницкий А. Г., Лоенко А. А. Биология заводской молоди семги после выпуска в реку. Апатиты: КНЦ АН СССР, 1990. 120 с.

- Веселов А. Е., Калюжин С. М. Экология, распределение и поведение атлантического лосося. Петрозаводск: Карелия, 2001. 160 с.

- Обзор методов оценки продукции лососевых рек/под ред. И. И. Студенова. Архангельск: ИЦ АГМА, 2000. 47 с.

- Zippin C. The removal method of population estimation//Journal of Wildlife Management. 1958. V. 22, N 1. P. 82-90.

- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. М.: Наука, 1974. 254 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР/под ред. Л. А. Кутиковой, Я. И. Старобогатова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.

- Шорыгин А. А. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Каспийского моря. М.: Пищепромиздат, 1952. 267 с.

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). М.: Пищевая промышленность, 1966. 376 с.

- Дгебуадзе Ю. Ю. Экологические закономерности изменчивости роста рыб. М.: Наука, 2001. 276 с.

- Чертопруд М. В. Структурная изменчивость литореофильных сообществ макробентоса//Журнал общей биологии. 2007. Т. 68, № 6. С. 424-434.

- Николаев А. М., Алексеев М. Ю. Динамика питания годовиков семги (Salmo salar L.), выращенных в искусственных условиях, после выпуска в приток реки Кола//Вестник МГТУ. 2016. Т. 19, № 1/2. С. 312-317.

- Sosiak A. J., Randall R. G., McKenzie J. A. Feeding by hatchery-reared and wild Atlantic salmon (Salmo salar) parr in streams//Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1979. V. 36, N 11. P. 1408-1412.

- Erkinaro J., Niemelä Е. Growth differences between the Atlantic salmon parr, Salmo salar, of nursery brooks and natal rivers in the River Teno watercourse in northern Finland//Environmental Biology of Fishes. 1995. V. 42, N 3. Р. 277-287.

- Johansen M., Erkinaro J., Amundsen P. A. The When, What and Where of freshwater feeding//Atlantic Salmon Ecology. 2011. N 4. P. 67-87.

- Шустов Ю. А., Белякова Е. А. Питание молоди лососевых рыб в осенний период//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2012. № 2. С. 7-10.

- Erkinaro H., Erkinaro J. Feeding of Atlantic salmon, Salmo salar L., parr in the subarctic River Teno and three tributaries in northernmost Finland//Ecology of Freshwater Fish. 1998. V. 7, N 1. Р. 13-24.

- Jonsson B., Jonsson N. Cultured Atlantic salmon in nature: a review of their ecology and interaction with wild fish//ICES Journal of Marine Science. 2006. V. 63. Р. 1162-1181.

- Brown С., Davidson T., Laland K. Environmental enrichment and prior experience of live prey improve foraging behaviour in hatchery-reared Atlantic salmon//Journal of Fish Biology. 2003. V. 63, N 1. P. 187-196.