Распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере

Автор: Кузьменко В.С., Янчуковский В.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

К настоящему времени построено несколько десятков новых мюонных детекторов. При исследовании вариаций интенсивности космических лучей с помощью этих детекторов, расположенных в глубине атмосферы, необходимо, с учетом их конкретной геометрии, провести расчеты всех характеристик, в том числе распределения плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере. С этой целью выполнены расчеты плотности температурных коэффициентов интенсивности мюонов в атмосфере при различных зенитных углах регистрации на уровне моря и на различных глубинах под землей для разных значений пробегов поглощения первичных протонов и пионов в атмосфере.

Космические лучи, мюоны, температура, атмосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/142216917

IDR: 142216917 | УДК: 524.1 | DOI: 10.12737/szf-34201710

Текст научной статьи Распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере

При использовании данных мюонных телескопов в анализе вариаций космических лучей следует учитывать вклад атмосферных эффектов, в основном барометрического и температурного. Если барометрический эффект интенсивности мюонов оценивается достаточно просто, поскольку определяется одним параметром — давлением на уровне наблюдения, то с температурным эффектом все не так однозначно. Температурный эффект мюонов определяется несколькими параметрами, характеризующими состояние атмосферы от слоя генерации до уровня регистрации мюонов. Эмпирический метод определения температурного эффекта [Duperier, 1949] предполагает обычно использование двух параметров (например, высоты и температуры слоя генерации мюонов), которые находятся из корреляции с наблюдаемой интенсивностью. Данный метод отличается простотой и свободен от возможных ошибок теоретических расчетов коэффициентов. Однако эмпирический метод не учитывает распределение масс, полностью и однозначно контролируемое температурным разрезом от уровня наблюдения до границы атмосферы. Интегральный метод учета температурного эффекта [Дорман, 1957] предусматри- вает использование полного температурного разреза атмосферы и свободен от указанных недостатков. Для реализации интегрального метода необходимы регулярные данные аэрологического зондирования и распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере. Цель данной работы — найти функцию распределения плотности температурных коэффициентов W(h) для мюонного телескопа станции космических лучей «Новосибирск» и подземного комплекса мюонных детекторов в Якутске, расположенных на глубине 0, 7, 20 и 40 м водного эквивалента (в. э.).

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ДЛЯ МЮОНОВ В АТМОСФЕРЕ

Функция W(h), имеющая значение плотности температурного коэффициента (ПТК), впервые была введена в 1956 г. [Дорман, Фейнберг, 1956]. Теоретические расчеты функции W(h) выполнялись для различных условий регистрации мюонов [Дорман, 1957; Кузьмин, 1964; Дорман, Янке, 1971; Дмитриева и др., 2009; Berkova et al., 2008; Волкова, 2013]. Методы расчета W(h) в этих работах различаются незначительно и в основе их лежат представления работы [Дорман, 1957]. Однако результаты этих работ не имеют полного согласия, поскольку расчеты проводились при различных значениях исходных параметров. На основании результатов работ [Дорман, 1957; Дорман, Янке, 1971] направленную интенсивность мюонов представим выражением

Nи (As, ho,9) = h 0 h2 » V (1)

= J dh 2 J dh i J d ^ J d sn F ( ^,^, h i , h 2 , h o ,9 ) ,

0 0 SMUH s n +

h 0 h 2 » sn -

- J dh 2 J dh i J d ^ J d Е я F (sn,sn , h i , h 2 , h о,9) x

0 0 sмнн sn +

x — b n— J dh 5 T ( h ) - ε cosθ h

h 0 h 2 да s n -

- J dh 2 J dh i J d ^ J d^F (sn,sn , h i , h 2 , h о,9) Ь ^ x (3)

0 0 = мнн sn +

h 0

x J

δ T ( h ) dh h [s g cos9 - а и ( h - h 2 )],

где

F ( sn,sn , h 0 , h i , h 2,9 ) =

m n c f - ( Sn , h i , 9 ) x

τ ε cosθ ππ

x

( ’

- Sn + ) P ( h 2 )

h 2 - h 1

l π cosθ

x exp

I

m n c h 2 dh

Tnsn cos 9 J P ( h )?

m cR mμcR где Ьп =-----, Ь =-----. Исходя из (3), относи-

τπg μ τμg тельное изменение интенсивности мюонов, обусловленное температурным эффектом, можно записать в следующем виде:

5 N ( A s i h o19 ) = Г w ( A s, h , 9)5 т ( h ) dh . (4)

N ( A s, h 0 ,9) J Tl 0’

Функция плотности температурного коэффициента

WT ( A s, h , h 0 ,9) = W T ( A s, h , h 0 ,9) + W T ( A s, h , h 0 ,9) (5)

m и c J___________ dh___________

\ I P ( h Ж cos 9 - аи ( h - h 2 ) ],

включает температурный эффект мюонов

W T ( A s, h , h 0 ,9) =

Здесь s + » su, π μ

sn aи (hо - h2)+ As s = —. s = —----------- , мин

π α 2 αcosθ

^^^^^^B

i h0 h2 CO dh dh dε

N μ 00ε мин

μ

; и x

минимальная энергия пионов, мюоны от которых могут регистрироваться данным детектором, As — минимальная энергия мюонов, регистрируемых данным детектором, s^ — полная энергия мюона, h — глубина атмосферы, h 0 — уровень наблюдения, h 1 — уровень генерации пионов, h 2 — уровень генерации мюонов, 9 — зенитный угол прихода частиц, m п и m и — массы покоя пиона и мюона, т п и т и — времена жизни пиона и мюона в покое соответственно, р ( h )= gh / RT ( h ) — удельный вес воздуха на высоте с давлением h , g — ускорение силы тяжести, R — удельная газовая постоянная, T ( h ) — температура воздуха в кельвинах на высоте с давлением h , c — скорость света, а= m и / m п , а и — потеря энергии частицы на ионизацию, l п — пробег пионов до ядер-

A f h )

ного захвата, f,(Sn,hi,9) = — expl - r 1 л I — sn ^ L cos 9 J дифференциальный спектр пионов, A — постоянная, L — средний пробег поглощения для нуклонной компоненты, у — показатель дифференциального спектра пионов. Изменения интенсивности мюонов при вариации распределения температуры (температурный эффект) находятся в результате варьирования выражения (1) по соответствующей независимой переменной:

sn - x J dsn sn +

b μ F (ε π ,ε μ , h 1 , h 2 , h 0 ,θ)

h [s и cos 9 - а и ( h - h 2 )] ’

обусловленный распадом и ионизационными потерями мюонов в атмосфере (мюонный эффект), и температурный эффект пионов

WT (As, h, h0,9) = h o sn-

= — J dh i J d S и J ds n F (S п ,S и , h i ,h 2 , h о ,9) - (7)

N и 0 s-1H s n + T ( h )

1 h h 2 CO sn -

- —J dh 2 J dh i J d ^ J d S n

N и 0 0 s,„ s n +

b π F (ε π ,ε μ , h 1 , h , h 0 ,θ)

h ε cosθ

,

обусловленный распадом и захватом пионов (пион-ный эффект).

5 N /As, h о ,9) =

= J dh 2 J dh i J d s g J d s n F (s^, h i ,h 2 , h о ,9) -

0 0 sмнн sn +

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

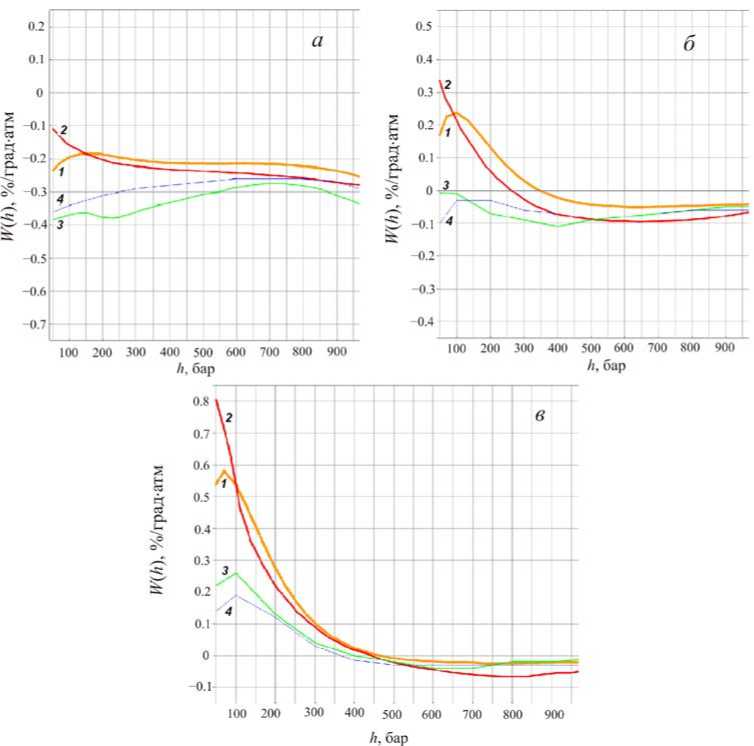

Расчет W ( h ) выполнен для направления прихода частиц с зенитного угла 9=0° и для значения у =2.5 (рис. 1). На рис. 1 приведены для сопоставления результаты, полученные ранее другими авторами (также для 9=0° и у =2.5-2.8), а ниже, в табл. i, — значения исходных параметров, использованные в расчетах.

С целью сопоставления результатов расчетов данной работы с результатами [Дорман, Янке, 1971] нами были выбраны близкие значения исходных параметров (см. табл. 1). Несмотря на это, небольшие расхождения (рис. 1) имеют место. Они возникают по следующим причинам. В [Дорман, Янке, 1971] используется ряд приближений при интегрировании по h 1 и s мин , а именно: применяется теорема

Рис. 1. Распределения плотности температурных коэффициентов интенсивности мюонов в атмосфере, полученные разными авторами (1 — данная работа, 2 — [Дорман, Янке, 1971] , 3 — [Кузьмин, 1964] , 4 — [Дмитриева и др., 2009] ) при различных значениях минимальной энергии регистрируемых мюонов As : а — As =0.24-0.5 ГэВ; б — As =2.2-6.4 ГэВ; в — ∆ε =10.0–16.2 ГэВ

Таблица 1

Значения исходных параметров, используемые в расчетах

ЗАВИСИМОСТЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ W ( h )

ОТ ПРОБЕГОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ

В АТМОСФЕРЕ

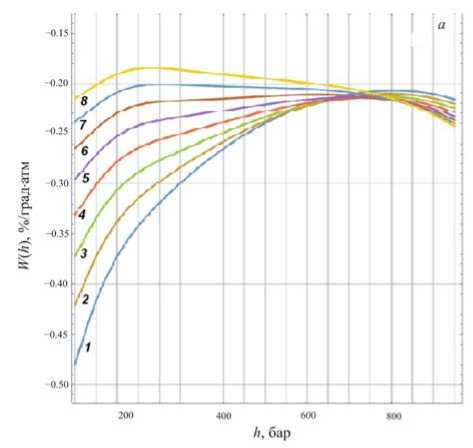

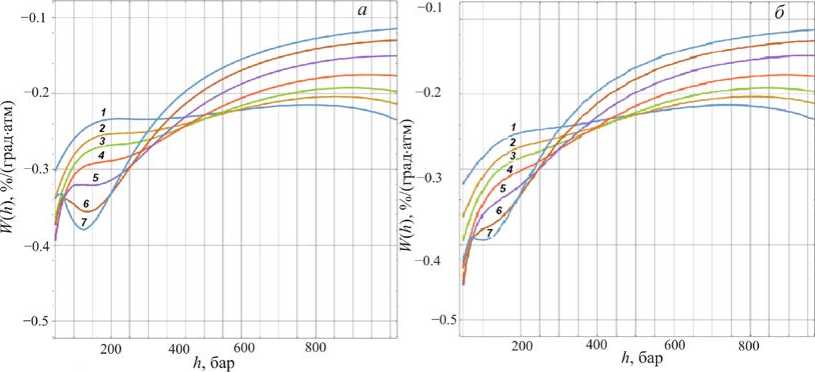

Рассмотренные выше результаты получены при пробегах поглощения протонов от 75 г/см2 [Кузьмин, 1964] до 120 г/см2 [Дорман, Янке, 1971] и пробегах поглощения пионов от 60 г/см2 [Дорман, Янке, 1971] до 120 г/см2 [Дмитриева и др., 2009]. При этом показатель спектра γ принимался у разных авторов равным 2.5; 2.7; 2.8. В дальнейшем при расчетах, учитывая последние данные [Мурзин, 2007; Карелин и др., 2011], γ примем равным 2.75 [Карелин и др., 2011]. Расчет W(h) для различных значений пробегов поглощения протонов и пионов выполнен для вертикальной интенсивности мюонов на уровне моря (θ=0) при ∆ε=0.6 ГэВ. Полученные таким образом результаты расчетов представлены на рис. 2.

Наблюдается (см. рис. 2) заметная зависимость распределения W ( h ) от величины пробегов поглощения, особенно от пробега поглощения первичных протонов в атмосфере (рис. 2, а ).

Рис. 2. Распределения W ( h ) при постоянных значениях пробега поглощения пионов l =110 г/см2 ( а ) при значениях пробегов поглощения протонов L от 80 до 150 г/см2 (кривые 1–8 соответственно); а также пробега поглощения протонов L =110 г/см2 ( б ) при значениях пробегов поглощения пионов l от 80 до 150 г/см2 (кривые 1–8 соответственно)

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ W ( h ) ДЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ МЮОНОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ

ПОД РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ К ЗЕНИТУ

Расчет проводился для различных значений зенитных углов θ телескопа, каждому из которых соответствует эффективный порог ∆ε регистрации мюонов (табл. 2).

Таблица 2

Параметры мюонного телескопа в Новосибирске

|

θ, ° |

0 |

30 |

40 |

50 |

60 |

67 |

71 |

|

∆ε , ГэВ |

0.6 |

0.69 |

0.78 |

0.93 |

1.2 |

1.5 |

1.8 |

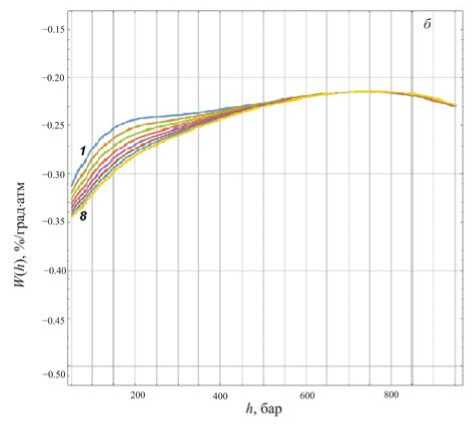

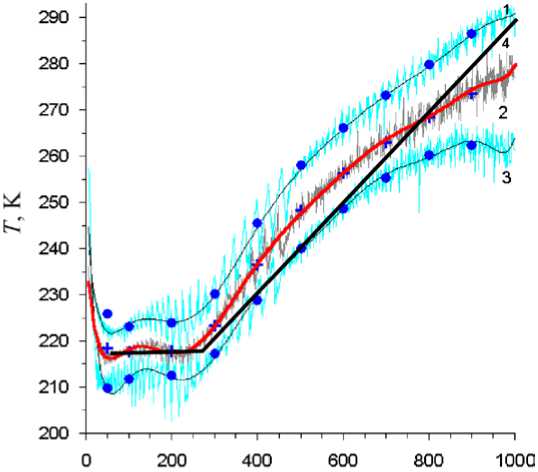

Во всех расчетах принимается стандартная атмосфера, распределение температуры Т ( h ) для которой представлено на рис. 3.

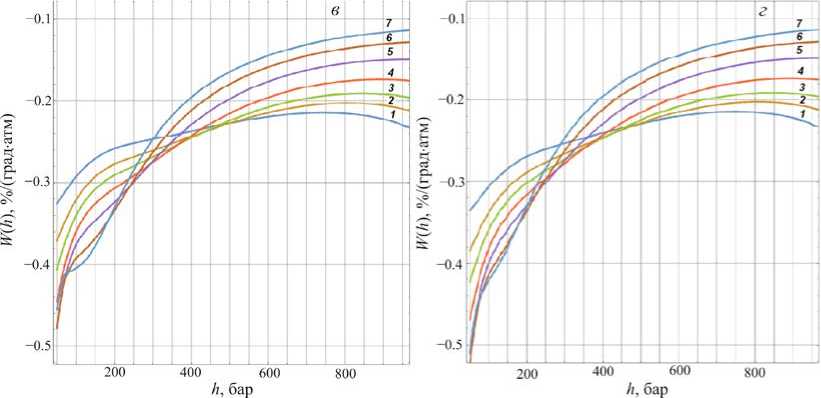

Пробег поглощения протонов в области энергий 5–200 ГэВ, согласно [Мурзин, Сарычева, 1968; Хаякава, 1973; Мурзин, 2007; Сарычева, 2007] , примем равным 110 г/см2. Расчет выполнен для различных значений пробегов поглощения пионов l от 70 до 110 г/см2. Результаты расчета представлены на рис. 4 для различных зенитных углов регистрации мюонов.

Более значительные изменения в распределении W ( h ) в зависимости от l наблюдаются с ростом зенитного угла θ регистрации мюонов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ W ( h )

ДЛЯ МЮОНОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ

ПОД ЗЕМЛЕЙ

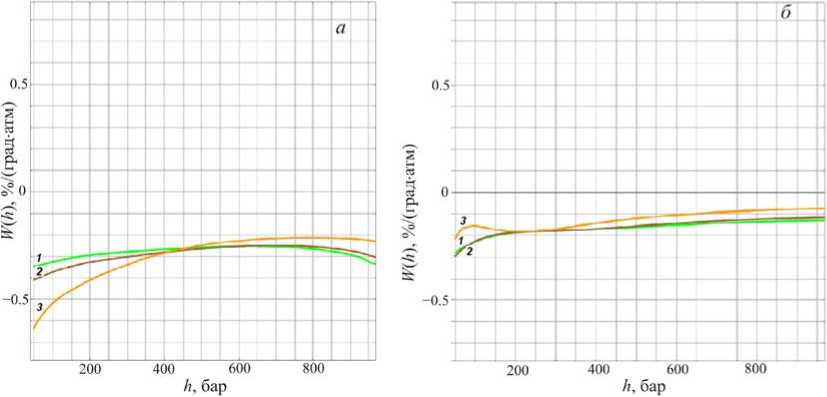

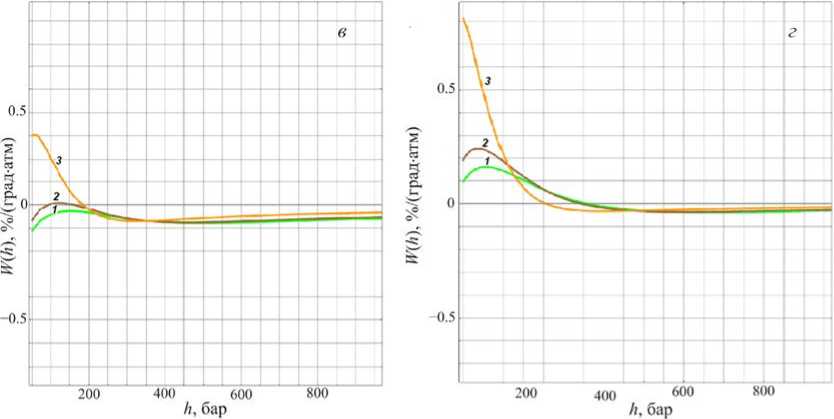

Расчет выполнен для зенитных углов регистрации мюонов 0, 30 и 60° на глубине 0, 7, 20 и 40 м в.э. Использовались следующие значения исходных параметров: γ =2.75; L =110 г/см2; l =120 г/см2. При этом ∆ε принимает следующие значения: 0.24 ГэВ (уровень моря); 1.6, 1.85, 3.2 ГэВ (7 м в. э.); 4.5, 5.2, 9.0 ГэВ (20 м в.э); 9.5, 10.97, 19.0 ГэВ (40 м в.э.). Результаты представлены на рис. 5.

Результаты расчета плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере, регистрируемых установками в Новосибирске и Якутске, в цифровом виде представлены в табл. 3–8 (см. приложение).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Путем расчетов найдены распределения плотности температурных коэффициентов интенсивности мюонов в атмосфере W ( h ) для различных зенитных углов регистрации на уровне моря и на различных глубинах под землей. Следует отметить наблюдаемую зависимость функции W ( h ) от пробегов поглощения протонов и пионов в атмосфере, особенно от их соотношения ( L ≤ l или L ≥ l ). И если пробег поглощения протонов в верхних слоях атмосферы известен, то о пробеге поглощения пионов этого, к сожалению, сказать нельзя.

А, мбар

Рис. 3. Высотный ход температуры атмосферы над Новосибирском: 1 — лето, 2 — весна и осень, 3 — зима, 4 — кусочно-линейная функция аппроксимации

Рис. 4. Распределения W ( h ) для зенитных углов регистрации мюонов от 0 до 71° (кривые 1-7 соответственно) при значениях пробега поглощения пионов 70 ( а ), 90 ( б ), 100 ( в ), 110 г/см2 ( г )

Рис. 5. Распределения W ( h ) для мюонов, регистрируемых на уровне моря ( а ) и под землей на глубине 7 ( б ), 20 ( в ) и 40 м в.э. ( г ) под зенитными углами 0, 30 и 60° (кривые 1–3 соответственно)

Сравнение показывает, что распределения W ( h ), полученные в разных работах, трудно сопоставимы (за исключением результатов данной работы и работы [Дорман, Янке, 1971] ). Расхождение результатов в первую очередь объясняется ощутимыми различиями значений исходных параметров, используемых авторами в расчетах.

Список литературы Распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере

- Волкова Л.В. Температурный эффект интегрального потока мюонов космических лучей при высоких энергиях//Известия РАН. Серия физическая. 2013. Т. 77, № 11. С. 1584-1586.

- Дмитриева А.Н., Кокоулин Р.П., Петрухин А.А., Тимашов Д.А. Температурные коэффициенты для мюонов под различными зенитными углами//Известия РАН. Серия физическая. 2009. Т. 73, № 3. С. 371-374.

- Дорман Л.И. Вариации космических лучей. М.: Гостехиздат, 1957. 285 с.

- Дорман Л.И., Фейнберг Е.Л. Вариации космических лучей//УФН. 1956. Вып. 59. С. 189-228.

- Дорман Л.И., Янке В.Г. К теории метеорологических эффектов космических лучей//Известия АН СССР. Серия физическая. 1971. Т. 35, № 12. С. 2556-2570.

- Карелин А.В., Адриани О., Барьарино Дж., Базилевская Г.А. и др. Измерения потоков протонов и ядер гелия высоких энергий//Известия РАН. Серия физическая. 2011. Т. 75, № 3. С. 356-359.

- Кочанов А.А. Спектры и зенитно-угловые распределения мюонов высоких энергий как решение задачи о прохождении космических лучей через атмосферу Земли: дис.. канд. физ.-мат. наук. Иркутск: ИГУ, 2008. 99 с.

- Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий. М.: Наука, 1964. 125 с.

- Мурзин В.С. Астрофизика космических лучей. М.: Университетская книга; Логос, 2007. 486 с.

- Мурзин В.С., Сарычева Л.И. Космические лучи и их взаимодействие. М.: Атомиздат, 1968. 391 с.

- Сарычева Л.И. Физика высоких энергий и элементарные частицы: спецкурс. М.: МГУ, 2007а. 121 с.

- Сарычева Л.И. Физика фундаментальных взаимодействий: спецкурс. М.: МГУ, 2007б. 158 с.

- Хаякава С. Физика космических лучей. Ч. 1: Ядерно-физический аспект. М.: Мир, 1973. 701 с.

- Berkova M., Belov A., Eroshenko E., Yanke V. Temperature effect of the muon component оf cosmic ray and practical possibilities its accounting//Proc. of the 21st ECRC. 2008. Р. 123-126.

- Duperier A. The meson intensity at the surface of the Earth and the temperature at the production level//Proc. Phys. Soc. 1949. Vol. 62A, N 11. P. 684.