Распределение солнечных вспышек малой мощности по времени подъема яркости к максимуму

Автор: Боровик А.В., Жданов А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

По сообщениям международного вспышечного патруля за 1972-2010 гг. сформирована электронная база данных, включающая параметры более 123 тысяч солнечных вспышек в линии Нα. Для классов площади и баллов вспышек определены средние продолжительности флэш-фаз. Показано, что с ростом класса площади время подъема яркости вспышек к максимуму увеличивается. Для классов яркости эта тенденция проявляется в более слабой форме. Самые короткие флэш-фазы имеют вспышки взрывного типа и вспышки с единственным центром повышенной яркости внутри вспышечной области, самые продолжительные - двухленточные вспышки и вспышки, демонстрирующие несколько максимумов интенсивности. Выделено 572 случая со временами подъема более 60 мин. Большинство (80 %) таких сверхпродолжительных вспышек имеют более короткую главную фазу. Установлено, что вспышки малой мощности с точки зрения особенностей развития не отличаются от крупных. Они так же, как и мощные вспышки, сопровождаются активизацией и исчезновением волокон, могут иметь взрывную фазу и многократные всплески интенсивности. Среди малых встречаются такие, которые покрывают тени солнечных пятен, а также двухленточные и белые вспышки.

Солнечная активность, солнечные вспышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142220297

IDR: 142220297 | УДК: 523.98 | DOI: 10.12737/szf-43201801

Текст научной статьи Распределение солнечных вспышек малой мощности по времени подъема яркости к максимуму

Временные параметры солнечных вспышек в линии Hα были подробно изучены в годы становления международного вспышечного патруля в период комплексного исследования глобальных геофизических процессов в рамках международных программ Международного геофизического года (МГГ). Результаты показали, что вспышки, как правило, проходят две стадии развития: начальную (флэш-фазу) и главную (основную) фазу. Во время флэш-фазы яркость вспышки в течение нескольких десятков секунд или десятков минут (в отдельных случаях в течение одного часа) достигает максимума. Во второй (основной) фазе она медленно уменьшается и примерно за час снижается до уровня яркости флоккулов (в отдельных случаях это может продолжаться в течение суток). Подробный анализ временных параметров вспышек можно найти в работах [Смит, Смит, 1966; Švestka, 1976; Алтынцев и др., 1982].

Флэш-фаза представляет собой наиболее важный период первичного энерговыделения солнечных вспышек. Она сопровождается жестким рентгеновским и гамма-излучением, микроволновыми радиовсплесками, излучением в хромосферных линиях, континууме, ультрафиолете и крайнем ультрафиолете [Fletcher et al., 2011]. Наиболее разработанная на сегодняшний день модель солнечных вспышек (CSHKP), объединяющая разные наблюдательные и теоретические схемы [Sturrock, 1966; Hirayama, 1974; Kopp, Pneuman, 1976], предполагает, что начало вспышки и быстрое высвобождение запасенной в магнитном поле энергии происходит в короне в результате магнитного пересоединения. Из коронального источника энергия передается вдоль магнитных трубок в хромосферу, где проявляется в виде вспышечных лент и оснований магнитных петель в жестком рентгеновском излучении (footpoints).

Работа посвящена исследованию продолжительности флэш-фаз солнечных вспышек в линии Нα. Особое внимание уделяется вспышкам малой мощности с площадью менее 2 кв. град, составляющих большинство (более 90 %) всех происходящих на Солнце вспышек [Боровик, Жданов, 2017] . За последние два десятилетия отдельные исследования в этой области представлены в работах [Temmer et al., 2001; Giersch, 2013; Potzi et al., 2014] . Результаты более ранних работ получены по относительно небольшим выборкам данных в основном по первой международной классификации солнечных вспышек 1956 г. и поэтому нуждаются в уточнении.

БАЗА ДАННЫХ И ЕЕ АНАЛИЗ

Наблюдения в оптическом диапазоне длин волн благодаря своему исключительно важному значению для диагностики и прогноза нестационарных процессов на Солнце ведутся обсерваториями мира на протяжении многих лет. Согласно современной международной классификации, Нα-вспышки делятся по площади на пять классов: S, 1, 2, 3 и 4. Каждый класс площади, в свою очередь, подразделяется на три класса яркости: F (слабые вспышки), N (нормальные) и B (яркие). Оптический балл присваивается вспышке с учетом этих двух параметров. На сегодняшний день наиболее полными базами данных солнечных вспышек в линии Нα (6563 Å) являются каталоги Solar Geophysical Data (SGD) и квартального бюллетеня солнечной активности (Quarterly Bulletin on Solar Activity). В соответствии с современной международной классификацией SGD предоставляет данные с 1975 по 2010 г., квартальный бюллетень — с 1972 по 1989 г. Чтобы использовать для статистического анализа максимально возможное количество данных, каталоги SGD были дополнены вспышками из квартального бюллетеня за 1972–1975 гг. Программными методами в них были исправлены ошибки, опечатки, неточности. Исключено дублирование одних и тех же событий. Учтены случаи, когда станции не сообщали класс яркости, класс площади, время начала, максимума, окончания вспышки и др. В результате была сформирована электронная база данных за 1972–2010 гг., включающая параметры 123 801 солнечной вспышки. Из них 110 778 составляли вспышки малой мощности, 11 280 относились к классу площади 1 и 1743 вспышки имели класс 2 и выше.

Как отмечали многие авторы [Абраменко и др., 1960; Warwick, 1965; Смит, Смит, 1966; Копецкая, Копецкий, 1971; Ward et al., 1973; Россада, 1977; Боровик, Жданов, 2017], данные международного вспышечного патруля страдают определенной неоднородностью. В частности, времена начала, максимума и окончания вспышки по сообщениям разных станций могут не совпадать. Связано это с тем, что начало вспышки обычно устанавливается довольно уверенно. Время, когда вспышка достигла максимума или полностью закончилась, определить довольно сложно: одни участки затухают быстро, другие продолжают «гореть» еще долгое время. Для оценки дисперсии времени подъема нами были определены среднеквадратичные отклонения σ в групповых сообщениях станций:

n

σ= 1 ∑ n ( x i - x )2.

n - 1 i = 1

Предварительно из групп были исключены обобщенные данные, данные, полученные визуально и при плохих условиях наблюдения, а также сообщения, отмеченные классификаторами неопределенности установленных моментов начала и максимума вспышек (D, E, U и *). Полученные значения σ затем были усреднены по баллам и классам площади вспышек. Усредненные величины σ приведены в табл. 1 ( N gr — число проанализированных групп).

Таблица 1

Изменение σ в зависимости от балла и класса площади вспышек

|

N gr |

σ |

|

|

SF |

8433 |

2.2 |

|

SN |

2991 |

2.4 |

|

SB |

699 |

2.5 |

|

1F |

161 |

2.9 |

|

1N |

469 |

3.6 |

|

1B |

395 |

3.4 |

|

(2–4)F |

13 |

4.3 |

|

(2–4)N |

65 |

3.5 |

|

(2–4)B |

161 |

4.9 |

|

S |

16 352 |

2.5 |

|

1 |

1697 |

3.7 |

|

2–4 |

359 |

4.5 |

Из полученных результатов следует, что с увеличением класса площади и балла вспышек σ постепенно возрастает от 2.2 до 4.9 мин. Чтобы снизить дисперсию, как правило, привлекают большие выборки данных или используют наблюдения отдельно взятой станции. В работе были реализованы оба подхода.

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ЯРКОСТИ ВСПЫШЕК К МАКСИМУМУ ПО ДАННЫМ ВСЕХ СТАНЦИЙ

Для статистического анализа, как и при оценке дисперсии, из базы данных были исключены вспышки, параметры которых оценивались визуально, имели плохие условия наблюдения, а также были отмечены классификаторами неопределенности. Из-за возможных ошибок при оценке балла вспышек вблизи края солнечного диска не рассматривались вспышки классов площади S и 1, произошедшие дальше 65° от центрального меридиана. Для крупных вспышек (2–4) такое ограничение не вводилось. Надо полагать, что определение класса площади для таких вспышек не должно вызывать трудностей.

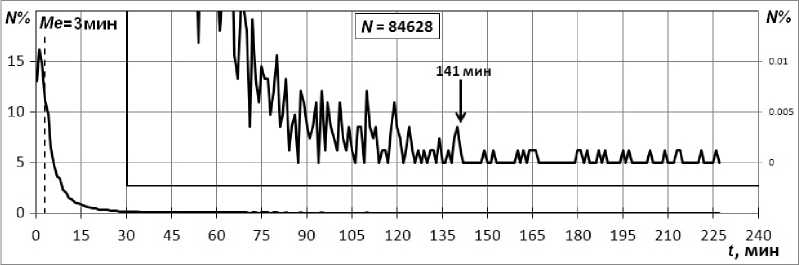

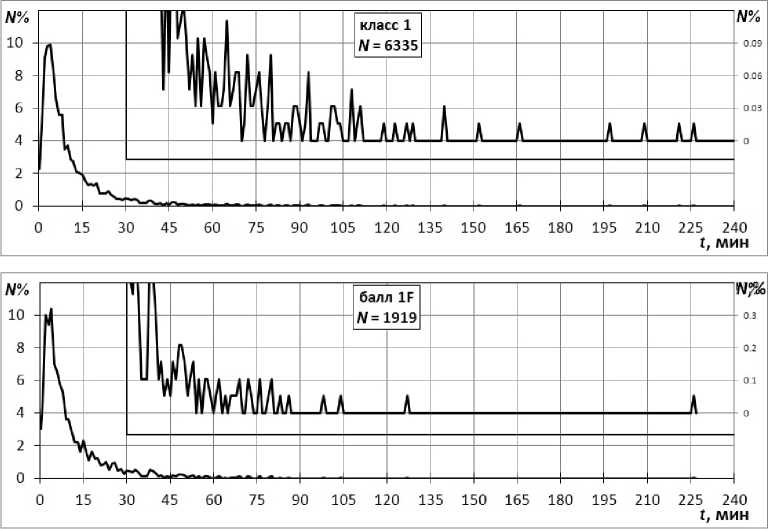

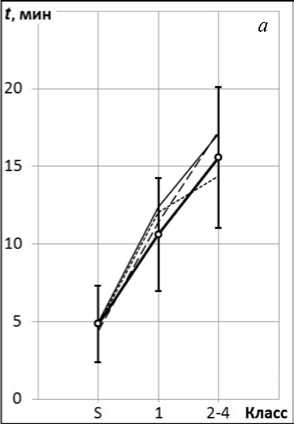

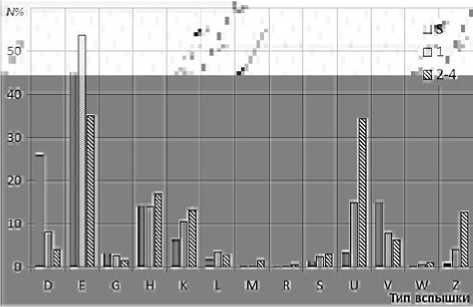

Рис. 1 . Распределение солнечных вспышек по времени подъема яркости к максимуму

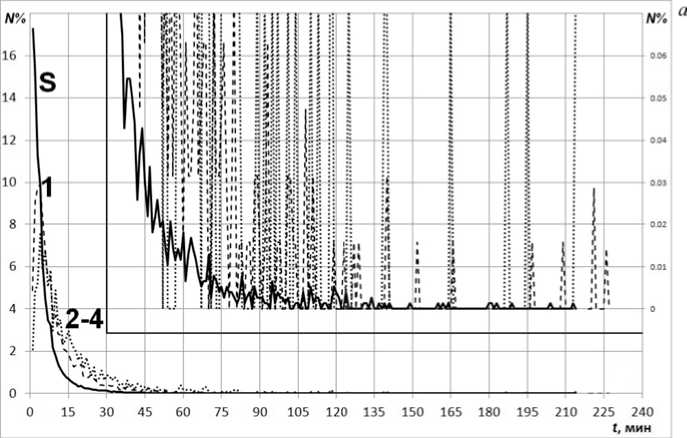

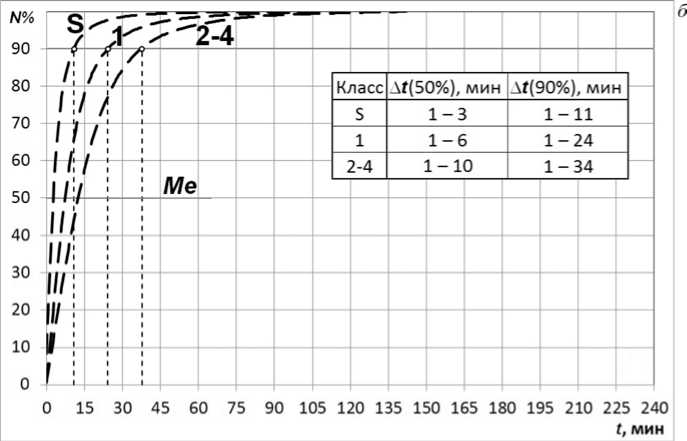

В групповых сообщениях мы отказались от обобщенных данных. После применения всех критериев отбора приоритет был отдан той станции, которая в базе данных имела больше всего сообщений. В результате проведенной селекции общее число вспышек сократилось до 84 628. Для них распределение по времени подъема яркости к максимуму (в процентах от общего числа вспышек с шагом 1 мин) приведено на рис. 1. Вертикальной штриховой линией отмечено положение медианы. В увеличенном масштабе показан хвост распределения (ось справа).

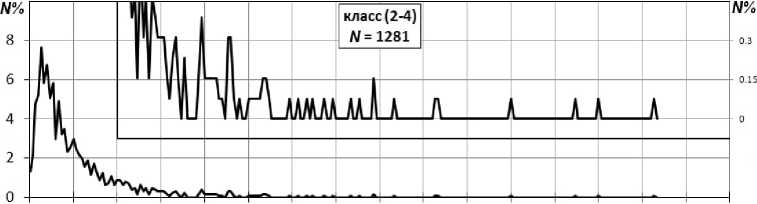

Распределение довольно асимметричное с протяженным хвостом. Время подъема у некоторых вспышек превышало 240 мин (на рисунке не показано). Для того чтобы более точно оценить основные статистические параметры распределения, его размах был ограничен 141 мин — временем, когда непрерывность распределения нарушалась. Неучтенные вспышки (27) составили 0.03 %. В дальнейшем все расчеты статистических параметров проводились в границах только этого временного интервала. Чтобы придать крупным вспышкам более значимый статистический вес, вспышки классов площади 2, 3 и 4 были объединены в группу (2–4).

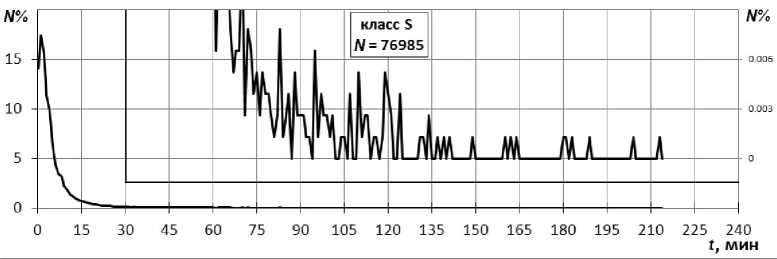

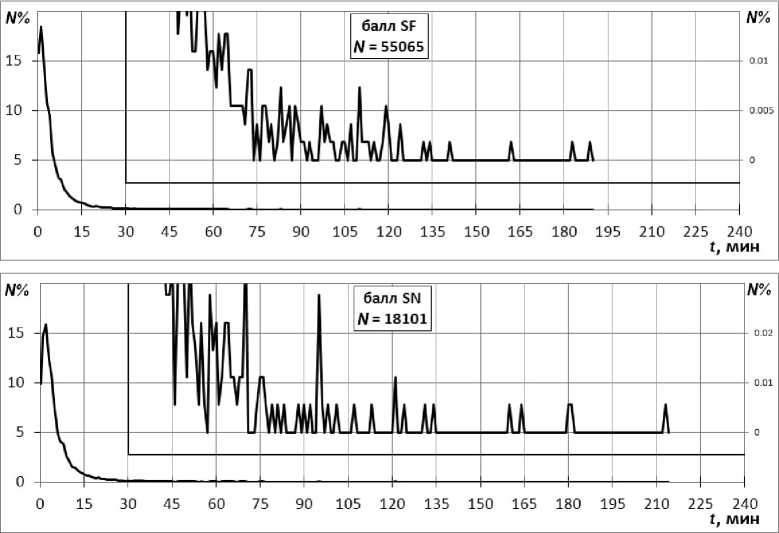

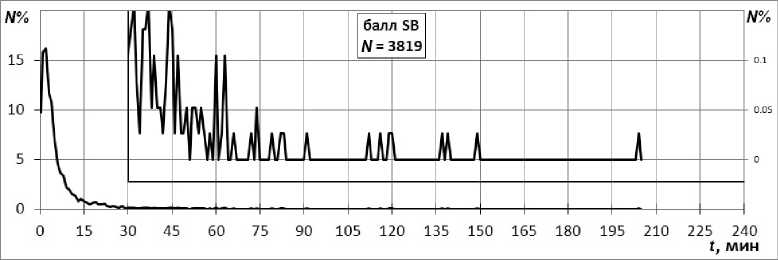

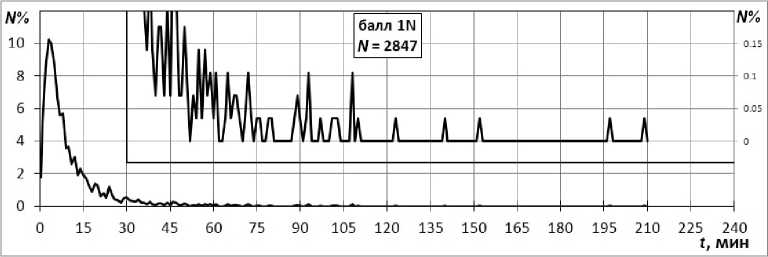

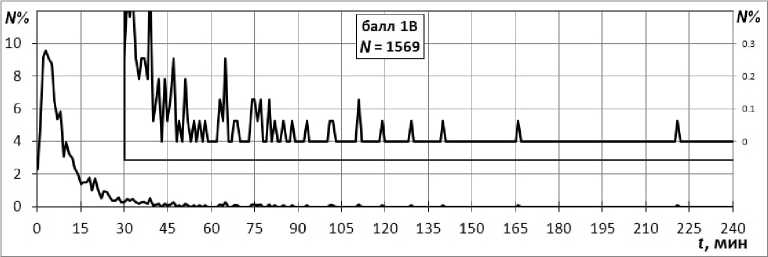

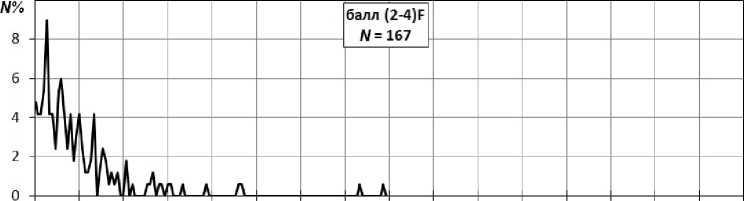

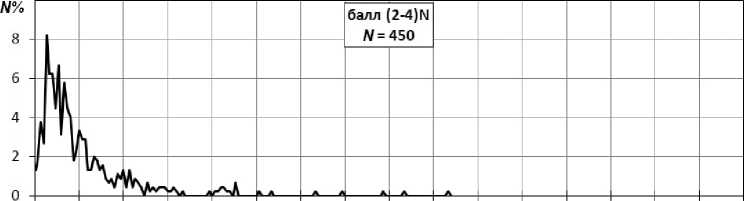

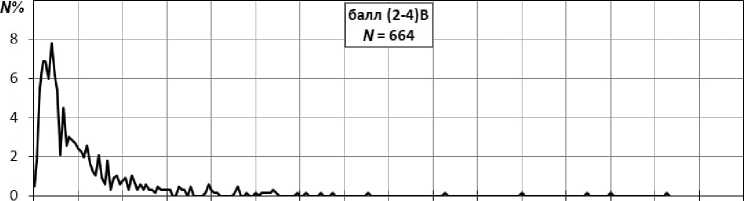

На рис. 2–4 приведены распределения времени подъема яркости к максимуму для отдельных баллов и классов площади вспышек.

Все распределения показывают ярко выраженную положительную асимметрию — один ярко выраженный максимум, за которым следует протяженный спад. Дополнительные пики, встречающиеся у вспышек высоких баллов (рис. 4), обусловлены, вероятнее всего, слабой обеспеченностью данными. В табл. 2 приведены статистические параметры распределений: количество вспышек N каждого балла и класса площади, среднее время подъема t с доверительным интервалом α, модальные и медианные параметры распределений ( Мо , Ме ), временные интервалы Δ t для 90 % вспышек. Все временные параметры даны в минутах.

t-Ω(P,n-1) σ≤α≤t+Ω(P,n-1) σ, nn где t — среднее время подъема, Ω — коэффициент Стьюдента (1.96), Р — доверительная вероятность (95 %), n — количество данных.

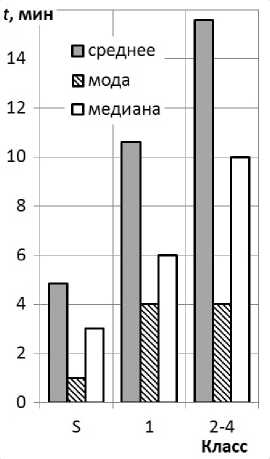

Изменение статистических параметров вспышек в зависимости от класса площади показано на рис. 5.

Таблица 2

Статистические параметры солнечных вспышек в зависимости от балла и класса площади

|

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

|

|

SF |

55 065 |

4.6±0.1 |

1 |

3 |

1–10 |

|

SN |

18 101 |

5.4±0.1 |

2 |

3 |

1–12 |

|

SB |

3819 |

5.9±0.3 |

2 |

3 |

1–13 |

|

1F |

1919 |

10.5±0.6 |

4 |

6 |

1–25 |

|

1N |

2847 |

10.6±0.5 |

3 |

6 |

1–24 |

|

1B |

1569 |

10.8±0.7 |

3 |

6 |

1–23 |

|

(2–4)F |

167 |

14.5±2.6 |

4 |

10 |

1–31 |

|

(2–4)N |

450 |

16.0±1.6 |

4 |

10 |

1–34 |

|

(2–4)B |

664 |

15.5±1.3 |

6 |

10 |

1–34 |

|

S |

76 985 |

4.9±0.1 |

1 |

3 |

1–11 |

|

1 |

1281 |

10.6±0.3 |

4 |

6 |

1–24 |

|

2–4 |

1303 |

15.6±0.9 |

4 |

10 |

1–34 |

|

∑ |

84 601 |

5.5±0.1 |

1 |

3 |

1–12 |

Таблица 3

Статистические параметры солнечных вспышек в зависимости от класса яркости

|

Яркость |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

|

F |

69 306 |

4.8±0.1 |

1 |

3 |

1–11 |

|

N |

25 907 |

6.3±0.1 |

2 |

4 |

1–14 |

|

B |

7098 |

8.0±0.3 |

2 |

4 |

1–19 |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением балла и класса площади происходит рост статистических параметров вспышек. Средняя продолжительность времени подъема возрастает от 4.6 до 16 мин, модальные времена смещаются от 1 до 6 мин, медианные — от 3 до 10 мин. Увеличиваются также временные интервалы для 90 % вспышек. Аналогичная тенденция прослеживается для яркостных характеристик вспышек (табл. 2, 3), хотя она не так четко выражена. Находит также свое подтверждение вывод работы [Боровик, Жданов, 2017] : с ростом класса площади наблюдается перераспределение числа вспышек в сторону увеличения класса яркости (см. табл. 2).

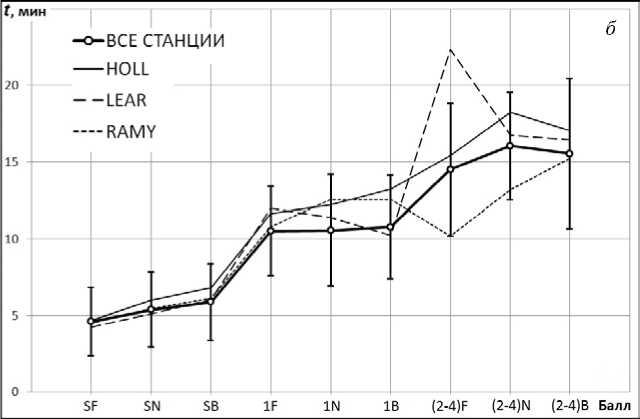

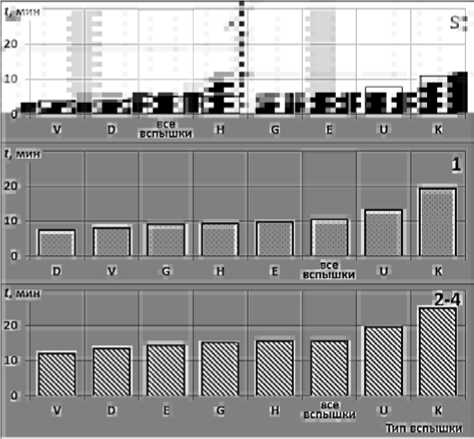

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА ЯРКОСТИ ВСПЫШЕК К МАКСИМУМУ ПО ДАННЫМ ОБСЕРВАТОРИЙ HOLL, LEAR, RAMY

Для подтверждения полученных результатов был выполнен аналогичный анализ по данным обсер-варий HOLL (Holloman Solar Observatory, база ВВС,

Рис. 2 . Распределение времени подъема яркости к максимуму для вспышек класса площади S

Нью-Мексико, США), LEAR (Learmonth Solar Observatory, Австралия) и RAMY (Ramey Solar Observatory, Пуэрто-Рико). Количество вспышек приведено в табл. 4.

По данным трех обсерваторий времена подъема для вспышек малой мощности отличаются незначительно. Для более высоких классов площади они расходятся в пределах интервала, меньшего σ (рис. 6, а ).

Для вспышечных баллов (рис. 6, б ) из-за недостаточно высокого статистического веса данных (особенно для крупных вспышек) отличия более значительные. Тем не менее рост времени подъема с увеличением балла и класса площади вспышек достаточно хорошо выражен.

Суммируя изложенные выше результаты, можно сделать следующие выводы:

-

• на большом статистическом материале подтверждена тенденция роста времени подъема яркости вспышек к максимуму с увеличением балла и класса площади вспышек;

-

• получены достоверные значения средней продолжительности времени подъема для различных баллов и классов площади солнечных вспышек (табл. 2 и 5, колонка III).

Заметим, что меньшее, чем у [Temmer et al., 2001] , число данных, используемых нами для статистического анализа, обусловлено более жестким подходом к отбору солнечных вспышек.

Рис. 3. Распределение времени подъема яркости к максимуму для вспышек класса площади 1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ ПОДЪЕМА ЯРКОСТИ К МАКСИМУМУ

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ВСПЫШЕК

Несмотря на то что тенденция роста времени подъема с увеличением класса площади вспышек достаточно хорошо выражена, прямая функциональная связь с площадью вспышек фактически отсутствует. Коэффициент корреляции не превышает 0.2. Особенно значительное рассеяние данных показывают вспышки малой мощности. Рисунок 7, а наглядно показывает довольно сильное взаимное перекрытие распределений, в результате которого во временной интервал для 90 % мощных вспышек (Δt=1–34 мин) попадает до 99 % вспышек малой мощности и 95 % вспышек класса площади 1 (рис. 7, б).

Чтобы выяснить, чем может быть обусловлена тенденция роста t , был проведен статистический анализ времени подъема яркости для вспышек отдельных типов. О некоторых особенностях вспышек станции сообщают в виде ремарок (remarks). Система ремарок, введенная международной службой Солнца, в общих чертах характеризует тип вспышки, сопутствующие и сопровождающие ее события, область возникновения, размер активной области и другие (всего их 26). Наиболее важные из них приводятся ниже.

О 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

t, МИН

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

t, МИН

О 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

t, МИН

О 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

I, МИН

Рис. 4. Распределение времени подъема яркости к максимуму для вспышек классов площади 2–4

-

• D — вспышка с одним центром повышенной яркости;

-

• E — два или более ярких центра;

-

• G — отсутствие поблизости видимых пятен (внепятенные вспышки);

-

• H — вспышка сопровождаемая высокоскоростным темным волокном;

-

• K — несколько максимумов интенсивности;

-

• L — внезапная активизация волокон;

-

• M — вспышка в белом свете;

-

• R — асимметрия в Нα предполагает высокоскоростной выброс массы;

-

• S — вспышка возникла на месте исчезновения волокна;

-

• U — две ярких ленты, параллельные или сходящихся (двухленточные вспышки);

-

• V — значительный рост площади в течение 1 мин, часто сопровождаемый большим увеличением интенсивности;

-

• W — значительное увеличение площади после достижения максимума яркости;

-

• Z — бóльшая часть тени пятна покрыта вспышкой.

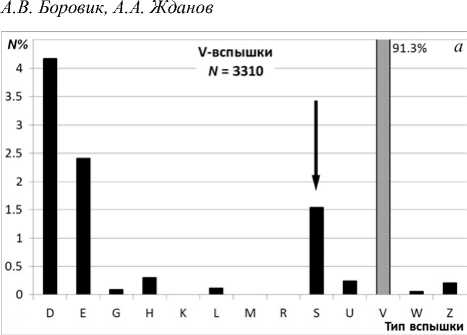

Обычно станции сообщают об одной-двух особенностях и очень редко — о трех-пяти. Частота их встречаемости среди вспышек разных классов площади приведена на рис. 8. Для анализа частотных характеристик применялось только ограничение по долготе и исключались данные, полученные визуально.

Как показывает гистограмма, обозначенные выше особенности встречаются практически у всех вспышек, независимо от их класса площади. Это свиде-

Рис. 5. Изменение статистических параметров солнечных вспышек с ростом класса площади

Таблица 4

Количество вспышек разных баллов и классов площади по данным обсерваторий HOLL, LEAR, RAMY

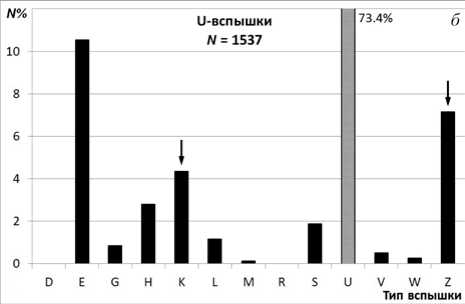

К сожалению, из-за того что станции часто не сообщают особенности развития вспышек, удалось проанализировать только те типы вспышек, статистический вес которых был достаточно высоким. К ним относились вспышки типов V, K, U, G, H, D, E.

Полученные для этих вспышек статистические параметры приведены в табл. 6. Как и для всех вспышек, не рассматривались данные, полученные

Distribution of low-power solar flares… визуально и при плохих условиях наблюдения, а также вспышки класса площади S и 1 с гелиодолготами более 65° E и 65° W.

Данные табл. 6 и рис. 9 показывают, что самые короткие времена подъема имеют вспышки взрывного типа (V) и вспышки с одним центром повышенной яркости внутри вспышечной области (D). Самые продолжительные — двухленточные вспышки и K-вспышки, демонстрирующие несколько максимумов интенсивности.

Пространственно-временные особенности частотных характеристик вспышек свидетельствуют, что вспышки взрывного типа (V) часто возникают в местах исчезновения волокон (S). В большом числе случаев внутри вспышечной области наблюдается один центр повышенной яркости (D). В отличие от V-вспышек, K-вспышки, световые кривые которых показывают несколько максимумов интенсивности, обладают более широким спектром особенностей. Среди них выше процент двухленточных вспышек (U), вспышек с несколькими центрами повышенной яркости внутри вспышечной области (Е), вспышек, покрывающих тени больших пятен (Z). Эти свойства в какой-то мере могут объяснить тот факт, что средняя продолжительность времени подъема V-вспышек в 2.8–2.1 раза короче по сравнению с K. Также у V-вспышек в 2.0–2.4 раза меньше медианы распределений и в 3.3–1.7 раза короче временные интервалы для 90 % вспышек.

Существует, по-видимому, связь времени подъема с количеством центров повышенной яркости внутри вспышечной области (D, E). Средние времена подъема у D-вспышек с одним центром меньше, чем у вспышек с двумя и более центрами (Е). Отличительной особенностью D-вспышек является то, что они чаще, чем Е-вспышки, проявляют взрывной характер (V). Среди них реже наблюдаются вспышки с несколькими максимумами интенсивности (K) и двухленточные вспышки (U).

Значительно большими среднестатистических для всех вспышек являются времена подъема двухленточных вспышек (U). Чаще всего они возникают в активных областях, но встречаются и вне пятен (G), сопровождаются активизацией волокон (L) и высокоскоростными темными волокнами (H). Высокий процент двухленточных вспышек составляют вспышки, покрывающие тени пятен (Z). U-вспышки могут показывать несколько максимумов интенсивности (K) и, как правило, имеют внутри вспышечной области несколько центров повышенной яркости. Как было установлено еще в работе [Švestka et al., 1982] , с самыми яркими участками лент вспышек связаны основания рентгеновских петель.

Среди вспышек рассмотренных типов параметры Н-вспышек, сопровождающихся высокоскоростным темным волокном, занимают среднее положение, но ближе к параметрам всех вспышек. Их спектр особенностей довольно широк. Такие вспышки встречаются как в активных областях с пятнами, так и вне пятен (G) и наблюдаются среди как D-, так и E-вспышек. Среди них встречаются двухленточные вспышки (U), вспышки, сопровождающиеся активизацией волокон

Рис. 6. Изменение среднего времени подъема яркости вспышек к максимуму с ростом класса площади ( а ) и балла вспышек ( б ) по данным обсерваторий HOLL, LEAR, RAMY. Вертикальными линиями показаны интервалы рассеяния σ

Рис. 7. Распределение ( а ) вспышек классов площади S, 1 и 2–4 по времени подъема яркости к максимуму (сплошная линия — вспышки класса площади S, штриховая — вспышки класса 1, пунктирная линия — вспышки класса 2–4); в увеличенном масштабе показаны хвосты распределения (ось справа); б — кривые накопленных частот вспышек классов площади S, 1 и 2–4 (в таблице указаны временные интервалы для 50 и 90 % вспышек)

Таблица 5

Статистические параметры солнечных вспышек в зависимости от класса площади

|

Количество |

Среднее |

Мода |

Медиана |

|||||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

S |

2660 |

85 649 |

76 985 |

5.7 |

– |

4.9 |

<2 |

– |

1 |

– |

3 |

3 |

|

1 |

211 |

9176 |

6335 |

10.1 |

– |

10.6 |

5 |

– |

4 |

– |

5 |

6 |

|

2 |

88 |

1014 |

1156 |

15.5 |

– |

15.1 |

4 |

– |

4 |

– |

– |

10 |

|

3 |

– |

101 |

115 |

– |

– |

21.2 |

– |

– |

6 |

– |

– |

17 |

|

2–4 |

– |

1120 |

1281 |

– |

– |

15.6 |

– |

– |

4 |

– |

8 |

10 |

|

∑ |

2959 |

95 945 |

84 601 |

– |

5.1 |

5.5 |

– |

1 |

1 |

– |

3 |

3 |

Примечание: В колонке I приведены результаты [Смит, Смит, 1966] , в колонке II — [Temmer et al., 2001] , в колонке III — результаты настоящей работы.

Таблица 6

Статистические параметры различных типов солнечных вспышек в зависимости от класса площади

|

класс S |

класс 1 |

классы 2–4 |

|||||||||||||

|

тип |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

N |

t ±α |

Mo |

Me |

Δ t |

|

V |

2761 |

3.9±0.2 |

2 |

3 |

1–8 |

270 |

8.0±1.2 |

3 |

5 |

1–18 |

50 |

12.0±3.1 |

4 |

8 |

1–31 |

|

D |

3290 |

4.0±0.2 |

2 |

3 |

1–8 |

218 |

7.5±1.3 |

2 |

4 |

1–19 |

31 |

13.6±6.1 |

3 |

7 |

1–28 |

|

H |

2355 |

5.1±0.3 |

1 |

3 |

1–11 |

434 |

9.4±1.1 |

3 |

6 |

1–20 |

128 |

15.6±3.4 |

4 |

8 |

1–38 |

|

G |

484 |

5.8±0.5 |

3 |

4 |

1–12 |

68 |

9.2±2.2 |

4 |

5 |

1–22 |

6 |

15.3±5.8 |

7 |

12 |

1–23 |

|

E |

6858 |

6.0±0.2 |

2 |

4 |

1–12 |

1501 |

9.7±0.6 |

2 |

6 |

1–21 |

233 |

14.4±2.0 |

4 |

10 |

1–31 |

|

U |

570 |

7.6±0.8 |

2 |

4 |

1–17 |

429 |

13.2±1.5 |

2 |

8 |

1–28 |

229 |

19.7±2.5 |

5 |

15 |

1–40 |

|

K |

1027 |

10.9±0.8 |

2 |

6 |

1–26 |

309 |

19.5±2.5 |

3 |

11 |

1–46 |

97 |

25.0±4.7 |

6 |

19 |

1–51 |

|

76985 |

4.9±0.1 |

1 |

3 |

1–11 |

6335 |

10.6±0.3 |

4 |

6 |

1–24 |

1281 |

15.6±0.9 |

4 |

10 |

1–34 |

|

Примечание: В последней строке таблицы даны статистические параметры для всех вспышек.

Рис. 8. Частота встречаемости различных типов вспышек среди классов S, 1 и 2–4. Количество вспышек равно 20 025, 3701 и 902 соответственно

(L) и вспышки, имеющие несколько максимумов интенсивности (K).

Внепятенные вспышки (G) относятся к довольно редким событиям на Солнце. Их доля от общего числа вспышек по разным источникам составляет от 2 до 7 % [Dodson, Hedeman, 1970; Чистяков, 1988; Barlas, Altas, 1992; Altas, 1994; Yatini, 2001; Luo, 1985] . Подробные исследования таких вспышек были выполнены в работах [Borovik, Myachin, 2002, 2010; Боровик и др., 2014, 2016] . Средняя продолжительность флэш-фазы внепятенных вспышек относительно невысока. Основную часть составляют вспышки малой мощности. Внепятенные вспышки, как и вспышки в активных областях, могут сопровождаться активизацией волокон (L), высокоскоростными темными волокнами (H). Среди них встречаются двухленточные вспышки.

Как можно заметить, одни и те же особенности встречаются у вспышек разных типов, но обнаруживаются и довольно характерные свойства. Так, напри-

Рис. 9. Распределение среднего времени подъема по классам площади для отдельных типов вспышек. Гистограммы построены в порядке возрастания t мер, во вспышках взрывного типа в большом числе случаев присутствует только один центр повышенной яркости. Чаще всего они появляются в местах исчезновения волокон (рис. 10, а). На рисунке столбец V указывает процент вспышек, для которых дополнительных особенностей не сообщается, аналогично — столбец U на рис. 10, б.

В отличие от V-вспышек, двухленточные вспышки, как правило, содержат два и более центра повышенной яркости. В своем развитии они часто показывают несколько всплесков интенсивности. Это дает основания полагать, что физическая природа V-вспышек отличается от природы двухленточных вспышек, механизм возникновения которых описы-

Рис. 10. Особенности развития вспышек взрывного типа ( а ) и двухленточных вспышек ( б )

вается моделью CSHKP. Вероятнее всего, они могут иметь отношение к так называемым вспышкам Хайдера, которые, согласно гравитационной модели Хайдера, могут возникать в результате падения (возвращения) вещества эруптивного протуберанца из короны в хромосферу [Hyder, 1967] .

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

-

• среднестатистическое время подъема яркости солнечных вспышек к максимуму складывается из времен флэш-фаз вспышек разного типа, времена подъема яркости которых существенно различаются между собой;

-

• можно предположить, что, поскольку процентное соотношение вспышек разных типов и классов меняется с фазой цикла, будут изменяться и среднестатистические суммарные времена подъема яркости солнечных вспышек: уменьшаться к минимуму и возрастать к максимуму солнечной активности.

СВЕРХПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ФЛЭШ-ФАЗЫ

СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК

Из разных источников следует, что флэш-фаза солнечных вспышек обычно продолжается не более одного часа. Однако встречаются случаи, когда она длится значительно дольше (более 60 мин). За рассматриваемый период таких вспышек было зарегистрировано 572 (табл. 7).

Из полученных данных следует, что сверхпродолжительные флэш-фазы встречаются практически у вспышек всех классов. Большая их часть — это вспышки малой мощности. Среднее время подъема яркости для каждого класса площади примерно одинаково и составляет 90 мин. Для 90 % вспышек оно находится в пределах от 60 до 140 мин. Максимальное значение времени подъема яркости (размах распределения L) для вспышек класса площади S составляет 346 мин, для класса 1–349 мин, для крупных вспышек — 214 мин. Порядка 80 % сверхпродолжительных вспышек отличаются более короткой главной фазой. Средняя относительная продолжительность составляет 0.67. Тенденция роста времени подъема с увеличением класса площади для таких вспышек фактически отсутствует.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного статистического анализа можно сделать следующие выводы:

-

1. Подтверждена тенденция роста времени подъема яркости вспышек к максимуму с увеличением класса площади [Смит, Смит, 1966; Temmer et al., 2001] . Впервые на большом статистическом материале получены наиболее полные и достоверные значения средней продолжительности времени подъема для солнечных вспышек различных баллов и классов площади. Показано, что при хорошо выраженной тенденции прямая функциональная зависимость между временем подъема и площадью вспышек отсутствует.

-

2. Установлено, что время подъема зависит от типа вспышек и особенностей их развития. Впервые получены значения средней продолжительности флэш-фаз для вспышек семи типов. Самые короткие времена подъема имеют вспышки взрывного типа и вспышки с одним центром повышенной яркости внутри вспышечной области. Самые продолжительные — двухленточные вспышки и вспышки, демонстрирующие несколько максимумов интенсивности. Вспышкам рассмотренных типов, так же как и всем вспышкам, присуща тенденция роста времени подъема с увеличением класса площади.

-

3. Обнаружено, что в структуре практически всех двухленточных вспышек присутствует несколько центров повышенной яркости. Значительная часть двухленточных вспышек средней и высокой мощности показывает несколько максимумов интенсивности; часто вспышка покрывает тень пятен. Среди вспышек взрывного типа высок процент случаев их появления в местах распада волокон. Чаще всего это вспышки с одним центром повышенной яркости внутри вспышечной области. Это может свидетельствовать о разной физической природе этих вспышек.

-

4. Выделено 572 случая, когда продолжительность флэш-фаз вспышек составляет более 60 мин. Около 80 % таких вспышек отличаются более короткой главной фазой развития. Средняя относительная продолжительность подъема составляет 0.67. Тенденция роста времени подъема с увеличением класса площади отсутствует.

-

5. Установлено, что вспышки малой мощности, составляющие большинство происходящих на Солнце вспышек (более 90 %), с точки зрения особенностей развития не отличаются от мощных солнечных вспы-

- Таблица 7

-

6. Опираясь на полученные факты, можно предположить, что среднестатистические времена подъема яркости солнечных вспышек, складывающиеся из флэш-фаз вспышек отдельных типов, изменяются с фазой солнечного цикла: уменьшаются к минимуму и увеличиваются к максимуму солнечной активности.

Статистические параметры сверхпродолжительных солнечных вспышек в зависимости от класса площади

Работа выполнена в рамках государственного задания на 2018 г. по Программе фундаментальных исследований СО РАН II.16 № 1.6.

Список литературы Распределение солнечных вспышек малой мощности по времени подъема яркости к максимуму

- Абраменко С.И., Дубов Э.Е., Огирь М.Б. и др. Фотометрия солнечных вспышек//Изв. КрАО. 1960. Т. 23. С. 341-361.

- Алтынцев А.Т., Банин В.Г., Куклин Г.В., Томозов В.М. Солнечные вспышки. М.: Наука, 1982. 246 с.

- Боровик А.В., Жданов А.А. Статистические исследования солнечных вспышек малой мощности. Распределения вспышек по площади, яркости и баллам // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 1. С. 34-45 DOI: 10.12737/22486

- Боровик А. В., Мячин Д.Ю., Томозов В.М. Наблюдение внепятенных солнечных вспышек в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и их интерпретация//Изв. ИГУ. Сер. Науки о Земле. 2014. Т. 7, № 1. С. 23-45.

- Боровик А.В., Мячин Д.Ю., Уралов А.М. Модель внепятенной вспышки//Изв. КрАО. 2016. Т. 112, № 1. С. 38-46.

- Копецкая Ф., Копецкий М. Характеристики больших хромосферных вспышек каталога Фритцевой, Копецкого, Швестки//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1971. Вып. 2. С. 117-130.

- Россада В.М. Статистический анализ 6600 вспышек за 1965-1966 гг. // Вестник Киевского государственного университета. Астрономия. 1977. № 19. С. 49-55.

- Смит Г., Смит Э. Солнечные вспышки. М.: Мир,1966. 426 с.

- Чистяков В.Ф. Вспышки вне солнечных пятен//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1988. Вып. 79. С. 70-75.

- Altas L. Spotless flare activity//Solar Phys. 1994. V. 151, N 1. Р. 169-176.

- Barlas O., Altas L. The duration of spotless flares//Astrophys. Space Sci. 1992. V. 197, N 2. Р. 337-341. 10.1007/BF00645745

- DOI: :10.1007/BF00645745

- Borovik A.V., Myachin. D.Yu. The spotless flare of March 16, 1981. I. Pre-flare activations of the chromospheric fine structure // Solar Phys. 2002. V. 205, N 1. P. 105-116.

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. Structure and development of the spotless flare on March 16, 1981//Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 8. P. 937-949. 10.1134/S00 16793210080037

- DOI: :10.1134/S0016793210080037

- Dodson H.W., Hedeman E.R. Major Hα flares in centers of activity with very small or no spots//Solar Phys. 1970. V. 13, N 2. P. 401-419.

- Fletcher L., Dennis B.R., Hudson H.S., et al. An observational overview of solar flares//Space Sci. Rev. 2011. V. 159. P. 19-106

- DOI: 10.1007/s11214-010-9701-8

- Giersch O. GONG Inter-site Hα Flare Comparison//J. of Phys.: Conf. Ser. 2013. V. 440, iss. 1, article id. 012006

- DOI: 10.1088/1742-6596/440/1/012006

- Hirayama T. Theoretical model of flares and prominences. I: evaporating flare model // Solar Phys. 1974. V. 34, N 2. P. 323-338.

- Hyder C.L. A phenomenological model for disparitions brusques followed by flarelike chromospheric brightenings//Solar Phys. 1967. V. 2, N 3. P. 267-284.

- Kopp R.A., Pneuman, G.W. Magnetic reconnection in the corona and the loop prominence phenomenan//Solar Phys. 1976. V. 50. P. 85-98.

- Luo B. The flares of spotless regions//Proc. the Kunming Workshop "Solar Physics and Interplanetary Travelling Phenomena", November 21-25, 1983, Kunming, China/Eds. de Jager C., Biao Chen. Beijing: Science Press, 1985. V. 1. P. 718.

- Potzi W., Veronig A., Riegler G., et al. Real-time flare detection in ground-based Hα imaging at Kanzelhöhe Observatory//Solar Phys. 2014. V. 290, N 3. P. 951-977.

- Sturrock P.A. Model of the high-energy phase of solar flares//Nature, 1966. V. 211. P. 695-697.

- Švestka Z. Solar Flares. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1976. 415 p.

- Švestka Z., Dodson-Prince H.W., Martin S.F., et al. Study of the post-flare loops on 29 July 1973//Solar Phys. 1982. V. 78, N 2. P. 271-285

- DOI: 10.1007/BF00151609

- Temmer M., Veronig A., Hanslmeier A., et al. Statistical analysis of solar Hα flares//Astron. Astrophys. 2001. V. 375. P. 1049-1061.

- Warwick C.S. Solar flare frequency and observing-time patterns//Astrophys. J. 1965. V. 142, N 2. P. 767-771.

- Ward F., Cornevall R.F., Hendle R. Solar flare observations from a pair of matched instruments//Solar Phys. 1973. V. 31, N 1. P. 131-141.

- Yatini C.Y. Characteristics of Hα flare in the solar spotless area//National Institute of Aeronautics and Space of Indonesia Majalah LAPAN, 2001. V. 3. P. 53.