Распределение сывороточных и эритроцитарныхгенетических маркёров у больных с вибрационной патологией

Автор: Гафаров Николай Исмаилович, Захаренков Василий Васильевич, Ядыкина Татьяна Константиновна, Казицкая Анастасия Сергеевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Вопросы общей биологии

Статья в выпуске: 5-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено распределение сывороточных и эритроцитарных генетических маркёров у шахтёров, страдающих вибрационной болезнью. Были выявлены типы белков и ферментов, которые достоверно чаще встречались у больных лиц по сравнению со здоровыми. Изучены концентрации НР и Hb у лиц разного возраста и с разными генотипами. Полученные данные обсуждаются.

Генетические маркёры, генотип, генетическая предрасположенность, резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/148201464

IDR: 148201464 | УДК: 575:

Текст научной статьи Распределение сывороточных и эритроцитарныхгенетических маркёров у больных с вибрационной патологией

К узбасс – это регион с развитой добывающей и металлургической промышленностью. Это в значительной мере обуславливает и профессиональный состав населения, где его значительную часть составляют шахтёры и металлурги. Как следствие, в структуре заболеваемости большая доля приходится на профессиональные болезни. Наиболее распространены они у шахтёров, например, болезни опорно-двигательного аппарата, нейросенсорная тугоухость, болезни органов дыхания. Развитию этих заболеваний способствуют неблагоприятные факторы при добыче полезных ископаемых. К таким факторам относятся воздействие вибрации, шума, пыли с содержанием различных химических элементов, а также физическое перенапряжение и статические нагрузки в условиях охлаждающего микроклимата. Эти факторы в комплексе после 1015 лет стажа работы у шахтёров приводят к развитию у них нейроортопедической патологии и болезней органов дыхания [1, 5].

Хотя профессиональные заболевания у шахтёров развиваются не изолированно, а в разных сочетаниях, вибрационная болезнь (ВБ) встречается в этих сочетаниях чаще всего. Это касается в первую очередь работников, занимающихся добычей угля и других ископаемых не только в шахтах, но и разрезах.

В основе формирования ВБ лежит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных нарушений, приводящих к появлению очагов застойного возбуждения в различных отделах центральной нервной системы и симпатических ганглиях, изменениям периферического кровообращения и иннервации, развитию гипоксии и дистрофических поражений внутренних органов [1, 5]. ВБ характеризуется полиморфностью клинической симптоматики и своеобразием течения.

Больные в основном жалуются на боли в руках ноющего характера, чувство онемения, «ползанья

мурашек». Снижается вибрационная чувствительность, кожная температура кистей (ниже 25 ° С), часто развивается цианоз, а также дистрофические нарушения в мышцах и астено-невротические реакции в виде головной боли, общей слабости, повышенной утомляемости, раздражительности. При этом клиника и характер течения ВБ определяются основными физическими параметрами вибрации, суммарным временем её воздействия, местом и площадью соприкосновения с вибрирующим источником, положением тела, а также сопутствующими гигиеническими факторами – шумом, физическим напряжением, микроклиматом и др.

Однако известно, что у лиц, работающих на одном и том же предприятии в однотипных условиях труда, ВБ может существенно различаться по срокам развития, степени тяжести и характеру своего течения [5]. Вероятно, это зависит от биологических особенностей организма, определяющих неодинаковую чувствительность людей к действию производственной вибрации. Такое предположение подкрепляется известным фактом, что различия в течении ВБ могут быть обусловлены особенностями анатомической конституции человека. В связи с этим исследование индивидуальных генетических систем у больных ВБ является актуальным. Целью данной работы было изучение особенностей генетического статуса лиц, страдающих вибрационной болезнью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основную группу составили шахтёры, работающие в контакте с вибрацией, у которых была диагностирована ВБ той или иной степени выраженности. Контрольную группу составили работники шахт, не страдающие ВБ. Возраст обследованных – от 30 до 60 лет, наиболее представлен возраст 40-50 лет, пол мужской. Материалом для исследования служили образцы венозной крови. Белки и изоферменты разделяли методом электрофореза в полиакриламидном и крахмальном геле [6]. Ингибитор протеаз a-I-антитрипсин разделялся методом изоэлектрофокусирования в полиакриламидном геле [8]. По этой системе регистрировали 6 генотипов ММ, а также редкие генотипы MS и MZ, которые объединялись в один класс MR. Разделение изоферментов кислой фосфатазы АсР эритроцитов проводилось в крахмальном геле, в трис-цитратной системе, рН – 6,8 [7]. Статистическая обработка материала проводилась по стандартным алгоритмам биометрии. Достоверность различий в распределении полиморфных вариантов между больных лицами и контролем оценивали по критерию χ2 с поправкой Йетса [3]. Об ассоциации разных генотипов с заболеванием судили по величине OR [8] при уровне значимости р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

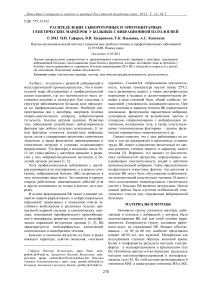

В таблице 1 представлены данные по распределению частот генотипов HP, GC, EsD, AcP, PI в выборке здоровых и больных лиц. В группе шахтеров, больных ВБ, и в группе здоровых лиц по большинству изученных маркеров (НР, GC, EsD) наблюдаемое распределение генотипов соответствовало ожидаемому исходя из равновесия Харди-Вайнберга, за исключением локусов АСР и PI, по которым показано статистически значимое отклонение от равновесия Харди-Вайнберга в обеих изученных группах (табл. 1). В то же время по всем изученным маркерам в обследованных выборках частоты аллелей и генотипов находились в границах значений, показанных для европеоидного русского населения РФ и Сибири [2, 4, 6].

Таблица 1. Частоты генотипов и аллелей биохимических маркеров генов в группе больных вибрационной болезнью (ВБ) и в контроле

|

Локус |

Генотип |

Сравниваемые группы |

OR |

p |

|

|

Больные ВБ |

Контроль |

||||

|

HP |

1-1 |

0,1297 |

0,0704 |

1,97 |

0,02 |

|

1-2 |

0,4616 |

0,4648 |

0,99 |

0,99 |

|

|

2-2 |

0,4087 |

0,4648 |

0,80 |

0,17 |

|

|

N |

663 |

213 |

|||

|

Частота аллеля Hp2 |

0,6395 |

0,6972 |

|||

|

χ 2 |

0 |

2,16 |

|||

|

GC |

1-1 |

0,4838 |

0,4714 |

0,95 |

0,80 |

|

1-2 |

0,4336 |

0,4449 |

1,05 |

0,82 |

|

|

2-2 |

0,0826 |

0,0837 |

1,01 |

0,93 |

|

|

N |

678 |

227 |

|||

|

Частота аллеля Gc2 |

0,7001 |

0,6938 |

|||

|

χ 2 |

0,76 |

0,51 |

|||

|

EsD |

1-1 |

68,99 |

81,78 |

0,50 |

0 |

|

1-2 |

24,39 |

16,71 |

1,61 |

0,005 |

|

|

2-2 |

6,62 |

1,51 |

4,63 |

0 |

|

|

N |

287 |

862 |

|||

|

Частота аллеля EsD1 |

0,8118 |

0,9014 |

|||

|

χ 2 |

11,67 |

3,13 |

|||

|

AcP |

AA |

4,19 |

9,57 |

0,41 |

0,005 |

|

AB |

27,97 |

35,25 |

0,71 |

0,02 |

|

|

BB |

51,06 |

39,08 |

1,63 |

0,0003 |

|

|

AC |

0,69 |

5,31 |

0,13 |

0,001 |

|

|

BC |

12,94 |

9,57 |

1,40 |

0,12 |

|

|

CC |

3,15 |

1,21 |

2,63 |

0,03 |

|

|

N |

286 |

11,49 |

|||

|

Частота аллеля a |

0,1853 |

0,2985 |

|||

|

Частота аллеля b |

0,7150 |

0,6149 |

|||

|

χ 2 |

21,36 |

6,38 |

|||

|

PI |

M1M1 |

48,98 |

58,98 |

0,67 |

0,001 |

|

M1M2 |

30,41 |

22,17 |

1,53 |

0,002 |

|

|

M2M2 |

4,39 |

4,17 |

1,06 |

0,98 |

|

|

M1M3 |

8,11 |

7,47 |

1,09 |

0,79 |

|

|

M2M3 |

1,01 |

2,79 |

0,36 |

0,11 |

|

|

M3M3 |

1,69 |

1,98 |

0,85 |

0,91 |

|

|

MR (M1S, M2S) |

5,41 |

2,44 |

2,28 |

0,007 |

|

|

N |

296 |

1967 |

|||

|

Частота аллеля M1 |

0,6824 |

0,7379 |

|||

|

Частота аллеля M2 |

0,201 |

0,1665 |

|||

|

Частота аллеля M3 |

0,0625 |

0,0712 |

|||

|

Частота аллелей R |

0,0541 |

0,0244 |

|||

|

χ 2 |

30,56 |

138,4 |

|||

Примечания: N – объём выборки; χ2 – тест для оценки соответствия наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому исходя из равновесия Харди-Вайнберга; OR – отношение шансов; р–уровень значимости значения χ2 при сравнении различий в распределении генотипов между больными и контролем

Таблица 2. Распределение генотипов гаптоглобина НР и его концентрация в мг% у здоровых и больных лиц

|

Контингент |

Генотипы |

Количество лиц |

||

|

НР 1-1 |

НР 1-2 |

НР 2-2 |

||

|

Здоровые лица |

6,94% |

45,83% |

45,83% |

213 |

|

Больные |

10,89 % |

47,21% |

41,90% |

358 |

|

Концентрация НР у больных ВБ |

183,19± 5,49 |

184,97± 3,03 |

161,11± 3,72 |

|

Таблица 3. Концентрация белка гаптоглобина НР и гемоглобина Hb у больных ВБ разного возраста

|

Возраст |

Концентрация НР, мг% |

Концентрация Hb, мг% |

|

До 40 лет |

171,04±6,38 |

155,61±2,15 |

|

41-50 лет |

178,48±2,96 |

150,41±1,07 |

|

Больше 50 лет |

186,72±3,59 |

147,65±1,28 |

|

Количество больных |

384 |

384 |

К генотипам риска относится НР 1-1. С возрастом (от 40 лет до 60 лет и старше) частота этого генотипа снижается с 17,6% до 11,1%. С увеличением возраста и стажа работы частота развития ВБ возрастает [5]. Таким образом, в данной ситуации наблюдается сопряжённый процесс. С одной стороны, с возрастом возрастает число больных ВБ, и при этом наиболее подвержены ВБ обладатели генотипов НР 1-1. С другой стороны, по мере увеличения возраста (и, соответственно, стажа работы) убывает число обладателей таких генотипов именно в силу их большей подверженности ВБ и более быстрому выбыванию с производства.

Концентрация белка гаптоглобина НР в выборке обследованных лиц колебалась от 90 до 360 мг%, но в основном её значения составляли 150-200 мг%, т.е. в пределах нормы. Соотношение концентраций гаптоглобина по генотипам НР1-1 / НР1-2 / НР 2-2 в изученной нами выборке (табл. 2) составляет 183:185:161 мг%. В таблице 3 представлены данные по концентрации НР и Hb в 3-х возрастных группах больных лиц.

По мере уменьшения количества гемоглобина в крови возрастает количество НР, который связывает свободный гемоглобин, таким образом, частично компенсирует потерю организмом железа. Это тем более важно, так как с возрастом интенсивность гемопоэза снижается, уменьшается количество как связанного, так и свободного гемоглобина. Такой компенсаторный механизм может играть определённую роль при ВБ, когда нарушается микроциркуляция и ухудшается трофика и газообмен в тканях конечностей и соединительной ткани. Это не единственное объяснение этого феномена. Нельзя исключать возрастание концентрации НР как белка «острой фазы» при воспалительных процессах, которые, как правило, сопровождают ВБ. Наконец, это может быть и чисто возрастным процессом, не связанным с ВБ. Для выяснения этого необходимы исследования на больших выборках здоровых людей.

По системе GC не обнаружено каких-либо значимых различий по частотам отдельных генотипов между здоровыми и больными лицами ни по отдельным выборкам, ни суммарно (табл. 1). В целом распределение генотипов характерно для русского и европеоидного населения. В дальнейшем анализе в качестве контроля использовались данные, полученные для практически здорового взрослого населения г. Новокузнецка.

Среди генотипов флуоресцентной эстеразы (табл. 1) самым распространённым оказался EsD 11, который достоверно чаще (р<0,001) встречается в выборке населения города по сравнению с больными ВБ. Показана положительная ассоциативная связь EsD 1-2 с ВБ. Третий полиморфный вариант этой системы (EsD 2-2) достоверно чаще встречается и у больных лиц и может рассматриваться как генотип риска.

По системе ингибитора протеаз (табл. 1) к генотипам риска относятся редкие варианты, главным образом M1S и M2S, связанные с пониженной ингибиторной емкостью крови. К генотипам резистентности можно отнести наиболее распространённый вариант М1М1. Генотип М1М2 показывает положительную ассоциативную связь с ВБ.

По системе АсР были обнаружены все возможные полиморфные варианты (табл. 1). Генотипами риска оказались гомозиготные варианты АсР bb и AcP cc, генотипами резистентности – AcP aa, AcP ab, AcP ac. По распределению генотипов население Новокузнецка в основном сходно с населением других регионов Сибири и России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведённое исследование выявило статистическую сопряжённость некоторых маркёров, или генотипов, с вибрационной болезнью. К ним относятся НР 1-1, EsD 2-2, АсР bb и AcP cc, MS и MZ ингибитора протеаз PI. Выявлены генотипы, которые, наоборот, реже встречаются у больных лиц, чем у здоровых. Это EsD 1-1, М1М1 ингибитора протеаз PI, изоферменты кислой фос- фатазы AcP aa, AcP ab, AcP ac. Полученные результаты можно использовать для своевременной профилактики развития этой профессиональной патологии у работников угольной промышленности.

Список литературы Распределение сывороточных и эритроцитарныхгенетических маркёров у больных с вибрационной патологией

- Артамонова В.Г.,Шаталова В.Н. Профессиональные болезни -М.: -Медицина, -1996. -431 С.

- Балановская Е.В. Генофонд и геногеография населения СССР//Генетика. 1992. Т. 28. № 1. С. 52-75.

- Вейр Б. Анализ генетических данных. М.: Мир, 1995. 400 с.

- Генофонд и геногеография народонаселения. Т.1. Генофонд населения России и сопредельных стран//Под ред. Ю.Г.Рычкова.-СПб.: Наука, 2000. -611 с.

- Дранник Г.Н., Дизик Г.М. Генетические системы крови человека и болезни. Киев.: Здоровья. 1990. С. 6-97.

- Измеров Н.Ф., Каспаров А.А. Медицина труда. Введение в специальность. М.: Медицина. 2002. 392 с.

- Спицын В.А. Биохимический полиморфизм человека (антропологические аспекты). -М: МГУ, 1985. -216 с.

- Троицкий Г.В., Ажицкий Г.В. Изоэлектрофокусирование белков в самоорганизующихся и искусственных рНградиентах. Киев.: Наукова Думка. 1984. 220 с.

- Pearce N. What does the odds ratio estimate in a casecontrol study?//Int. J. Epidemiol. 1993. Vol. 26, № 6. P. 189-1192.