Распространение Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing в притоках Ладожского озера

Автор: Трифонова Ирина Сергеевна, Афанасьева Анна Леонидовна, Павлова Оксана Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 5-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

По данным многолетних исследований проанализировано распространение рафидофитовой водоросли Gonyostomum semen в притоках Ладожского озера. Впервые отмеченный в некоторых реках с середины 90-х гг. прошлого столетия в настоящее время, этот вид найден почти во всех реках бассейна. Наибольшие величины численности Gonyostomum за период с 2000 по 2005 гг. были в летне-осеннем планктоне Тулоксы, Морье, Иийоки и Мийнолы. Все эти реки характеризуются низкой минералиацией, повышенной цветностью и рН

Рафидофитовые водоросли, экспансия, притоки ладоги, эвтрофирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148204020

IDR: 148204020 | УДК: 574.586

Текст научной статьи Распространение Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing в притоках Ладожского озера

Рафидофитовые водоросли достаточно широко распространены в водоемах умеренной зоны, но, как правило, встречаются в незначительных количествах в небольших стоячих водоемах с ацидной гуминовой водой, прудах, лесных озерах, старицах рек и особенно в сфагновых болотах [1, 2]. Массовое развитие представителя этой группы Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing с конца 60-х гг. прошлого столетия отмечается в южных районах Швеции, преимущественно в озерах с рН воды от 5,5 до 6,8 [3]. В некоторых из них развитие вида столь обильно, что создает помехи для рекреации, вызывая аллергические реакции у купающихся. С конца 70-х гг. массовое развитие Gonyostomum наблюдается уже и в озерах Финляндии [4, 5]. Считается, что причиной экспансии вида является аци-дификация водоемов Фенноскандии в результате выпадения кислых дождей [3]. Существует также мнение, что массовое развитие Gonyostomum обусловлено обогащением ацидных водоемов биогенными веществами в результате эвтрофирования [6, 7]. Из-за массового развития Gonyos tomum снижается биоразнообразие водных экосистем. В результате биологического загрязнения изменяется структура биоценозов и качество вод, снижается рекреационная ценность водоемов.

До конца прошлого столетия рафидофито-вые водоросли были редкими в водоемах Северо-Запада России. Однако с середины 90-х гг. прошлого столетия Gonyostomum semen отмечается в

Gonyostomum, экспансия, притоки Ладоги, значительных количествах в некоторых водоемах южной Карелии [8, 9], кислых озерах Вологодской области [10] и даже в озерах и малых реках Нижегородской области [11]. В реках бассейна Ладожского озера Gonyostomum встречается с середины 90-х гг. прошлого столетия [12-14]. Большинство притоков Ладоги испытывают интенсивное антропогенное воздействие, что ведет к изменению их гидрохимии и ухудшению качества воды. Трансформируются и биоценозы, населяющие притоки, поступающие с их водами в озеро и оказывающие влияние на его экологическое состояние. Все это вызывает необходимость мониторинга и комплексной оценки состояния рек бассейна Ладоги и происходящих в них процессов эвтрофирования и загрязнения, в том числе биологического за счет экспансии инвазийных видов.

Материал и методы. Гидрохимические наблюдения на притоках Ладожского озера проводятся Институтом озероведения РАН с 60-х гг. прошлого столетия [15]. Исследования фитопланктона рек бассейна Ладожского озера были начаты нами в 1995 г. В 1995-1998 гг. они проводились преимущественно летом. С 2000 г. в программу исследований были включены малые реки, пробы отбирались 2-4 раза в год. В данной статье гидрохимическая характеристика и оценка состояния фитопланктона 21 притока Ладожского озера приводится преимущественно по результатам исследований 2000-2005 гг., кроме того приведены данные наблюдений 2011-2014 гг. Количественные пробы фитопланктона отбирали с поверхности, фиксировали раствором Люголя, концентрировали отстойным способом и просчитывали в камере Нажотта [15].

Результаты и обсуждение. Главные притоки Ладожского озера – Волхов, Свирь и Вуокса (Бурная и старое русло) обеспечивают 80% суммарного притока воды в озеро. Реки собственного водосбора озера, на долю которых приходится 14% стока, можно разделить на четыре группы: реки северного побережья (Хиитолан, Иийоки, Мийнола, Тохма, Янис, Уксун), реки северовосточного побережья (Тулема, Видлица, Тулокса, Олонка), реки юго-восточного побережья (Паша, Оять, Сясь) и малые реки южного и юго-западного побережья (Назия, Лава, Морье, Авлога) (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема притоков Ладожского озера

Общими чертами химического состава воды рек бассейна Ладожского озера, обусловленными природными факторами, являются низкая минерализация воды (Е и ), гидрокарбонатно-кальцие-вый состав, превышение сульфатных ионов над хлоридными [15]. Минимальной Е и характеризуются реки северного и северо-восточного побережья, водосборы которых сложены кристаллическими породами (табл. 1). Средняя Е и в большинстве рек ниже 50 мг/л. Повышенная Е и свойственна воде юго-восточных и южных рек, водосборы которых сложены осадочными породами. Наиболее высокой Е и выделяются реки Сясь и Назия, где средняя Е и около 100 мг/л, а максимальная - 200-300 мг/л.

Для большинства рек северного и северовосточного побережья в половодье и дождевые паводки характерна слабокислая реакция среды, в межень - близкая к нейтральной. рН воды юговосточных и южных рек в межень достигает 8-8,5 [15]. Цветность воды рек изменяется от 25-45° в межень и до 350-360° во время дождевых паводков. Наименьший диапазон цветности отмечен для северных рек. Содержание органического углерода в притоках северного и северо-восточного побережья составляет 7-13 мг С/л, в остальных - 10-45 мг С/л.

Природные особенности ладожского водосбора обуславливают низкую естественную концентрацию соединений фосфора в воде большинства рек. В то же время хозяйственное освоение территорий привело к росту содержания фосфора в реках, водосборы которых испытывают интенсивное антропогенное воздействие. При концентрации общего фосфора (Р общ. ) в воде северных рек 8-60 мкг/л и минерального (Р мин. ) 1-40 мкг/л в сильно загрязненной р. Иийоки концентрация достигает 350 и 300 мкг/л соответственно [15]. Из рек северо-восточного побережья наименее подвержена антропогенному воздействию р. Тулема, (Р общ. - 1030, Р мин. - 1-15 мкг/л). В воде рек Тулокса и Олонка, характеризующихся высокой освоенностью водосбора, содержание Р общ. - 40-140, Р мин. - 20-90 мкг/л. Широкий диапазон колебаний содержания фосфора отмечен в воде рек Паша, Оять и Сясь - Р общ. -20-100, Р мин. - 5-60 мкг/л, а наиболее высокие концентрации - в малых реках южного и югозападного побережья, особенно, р. Авлоге, где содержание Р общ. достигает 3 , а Р мин. - 1,5 мг/л. Концентрации общего азота в воде большинства рек находятся в пределах 600-900 мкг N/л, и только в воде рек южного и юго-западного побережья они чрезвычайно высоки: в р. Назии - около 2, в Авло-ге - 4,0-7,3 мг N/л, что, безусловно, связано со сбросом сточных вод. В большинстве рек преобладающей формой азота является органическая.

В фитопланктоне изученных рек обнаружено 503 вида водорослей [15]. Наиболее разнообразны Bacillariophyta (210), Chlorophyta (145), Cyanophyta (38) и Chrysophyta (31). Разнообразие речного фитопланктона определяется размером самих рек и размером озер, из которых они вытекают. Максимальное число видов (176-183) отмечено в Олонке и Видлице, а минимальное (54-46) -в малых реках. По числу видов во всех реках преобладают зеленые водоросли, преимущественно хлорококковые. Диатомовые и сине-зеленые водоросли более разнообразны в крупных реках. В реках северного и северо-восточного побережья (Ук-сун, Тулема) сине-зеленые практически отсутствуют. Для этих рек характерно максимальное разнообразие золотистых водорослей. Криптофито-вые, преимущественно виды рода Cryptomonas, наибольшим числом видов представлены в фитопланктоне рек восточного побережья. Наибольшее число видов эвгленовых водорослей отмечено в южных и юго-восточных притоках, что, по-видимому, связано с их более высокой минерализацией и загрязнением. Единственный вид рафидофитовых водорослей Gonyostomum semen найден во всех реках, кроме Хиитолана и Лавы. При этом максимального развития во всех реках Gonyostomum достигал в летне-осеннем планктоне. Наибольшие величины численности за период с 2000 по 2005 гг. отмечены в Тулеме, Ту-локсе, Морье, Иййоки, Мийноле и старом русле Вуоксы (табл. 1). Все эти реки характеризуются низкой минералиацией, повышенной цветностью Финляндии, где Gonyostomum широко распростра-и связаны с озерно-речными системами южной нен.

Таблица 1. Гидрологические и гидрохимические характеристики рек бассейна Ладоги и максимальная численность в них Gonyostomum semen (2000-2005 гг.)

|

Реки |

W, м3/сек |

Σ ионов, мг/л |

рН |

Цветность, град |

Р общ. |

N общ. |

Численность Gonyostom um кл./л |

|

Бурная |

613.0 |

42.0 |

6.5-7.2 |

<50 |

36 |

750 |

5000 |

|

Янис |

41.7 |

22.3 |

6.3-6.7 |

>50 |

15 |

1200 |

500 |

|

Уксун |

15.0 |

15.0 |

5.5-6.2 |

>150 |

17 |

690 |

3500 |

|

Тулема |

21.8 |

21.6 |

5.6-6.5 |

>150 |

24 |

450 |

6000 |

|

Видлица |

18.5 |

32.7 |

6.4-6.8 |

>100 |

47 |

350 |

7000 |

|

Тулокса |

8.6 |

27.9 |

5.8-6.5 |

>200 |

83 |

780 |

17000 |

|

Олонка |

35.2 |

52.6 |

5.2-6.7 |

>150 |

95 |

850 |

4000 |

|

Свирь |

661.0 |

36.5 |

6.7-7.1 |

<50 |

36 |

820 |

11000 |

|

Оять |

58.6 |

38.5 |

6.2-6.9 |

>100 |

58 |

590 |

4500 |

|

Паша |

73.7 |

52.3 |

6.2-7.1 |

>150 |

52 |

560 |

4500 |

|

Сясь |

63.8 |

116.3 |

6.7-7.8 |

>150 |

97 |

1150 |

500 |

|

Волхов |

535.0 |

150.2 |

6.8-7.5 |

<100 |

106 |

1340 |

5000 |

|

Вуокса |

24.2 |

38.5 |

6.6-7.3 |

<50 |

35 |

760 |

31000 |

|

Морье |

4.5 |

21.0 |

6.4-6.9 |

>250 |

150 |

1090 |

46000 |

|

Авлога |

1.8 |

105.7 |

7.2-7.5 |

>150 |

450 |

6110 |

1000 |

|

Хиитолан |

14.7 |

24.5 |

7.1-7.2 |

<50 |

35 |

800 |

- |

|

Иййоки |

1.5 |

36.8 |

6.8-7.5 |

>100 |

35 |

600 |

16000 |

|

Мийнола |

5.2 |

18.3 |

6.6-6.9 |

>150 |

24 |

1100 |

10000 |

|

Тохма |

9.2 |

24.3 |

6.7-7.2 |

>100 |

25 |

830 |

3000 |

|

Лава |

4.2 |

195.5 |

7.8-8.5 |

>100 |

100 |

- |

- |

|

Назия |

2.1 |

115.5 |

7.2-7.4 |

>150 |

65 |

1990 |

3000 |

Примечание: W – среднегодовой расход

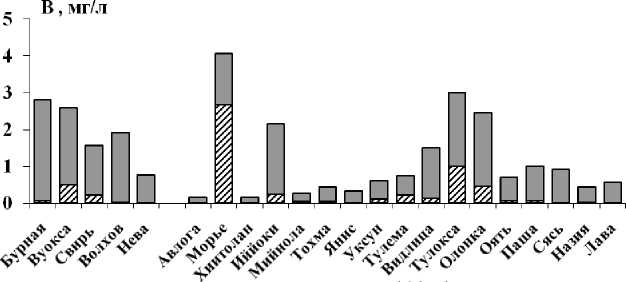

О Прочие И Rapludophyta

Рис. 2. Общая биомасса фитопланктона и биомасса рафидофитовых водорослей в летнем планктоне притоков Ладоги (средние данные за 2000-2005 гг.)

Средняя биомасса летнего фитопланктона исследованных притоков колебалась от 0,2 до 4,3 мг/л (рис. 2). Наиболее продуктивен фитопланктон р. Морье, который по уровню биомассы можно считать эвтрофным, а Олонку, Тулоксу, Видлицу, Иийоки и Вуоксу (1,2-2,3 мг/л) – мезотрофными [14]. Наиболее низкие величины биомассы характерны для рек Уксун, Тулема и большинства малых северных рек (0,2-0,6 мг/л), которые можно считать олиготрофными. Тем не менее и в этих реках Gonyostomum составляет значительную часть общей биомассы фитопланктона. Именно в этих реках Gonyostomum semen играет наибольшую роль в общей биомассе фитопланктона. Прослеживается прямая связь между средней за сезон биомассой фитопланктона и содержанием фосфора в реках, хотя и не такая четкая, как для озер. Важнейшие факторы формирования речного фитопланктона – его состав и продуктивность в истоке реки, характер и скорость течения, наличие по ходу реки озер или расширенных плесов с замедленным водообменом. В большинстве притоков по биомассе в течение сезона доминировали центрические диатомеи, криптофитовые и зеленые водоросли. В летне-осеннем планктоне рек восточного побережья зачительную роль играли рафидофитовые, которые ранее в бассейне Ладоги не отмечались. Эти реки отличаются высокой цветностью вод и связаны с болотными массивами и озерноречными системами Фенноскандии.

На протяжении периода исследований наблюдалось постепенное распространение Gonyos-tomum на водосборе Ладоги (табл. 2). В конце 90-х гг. вид регистрировался только в 5 реках. В небольших количествах вид отмечался в северовосточных притоках Уксун Тулема, Видлица, Ту-локса и Олонка с рН от 5,2 до 6,8 и цветностью выше 150º Pt/Co шкалы. В настоящее время в большинстве притоков Gonyostomum является обычным компонентом летнего планктона, достигая максимальной численности в июле-августе. В летнем фитопланктоне Gonyostomum semen составляет до 25% биомассы фитопланктона в реках восточного побережья, до 30-40% в северных, в фитопланктоне крупных рек – не более 10%. За период наблюдений роль этого вида в планктоне притоков год от года возрастала. Наибольшая численность вида (до 40-50 тыс. кл. /л) отмечена в гумифицированных притоках с повышенным содержанием фосфора, прежде всего р. Морье (с содержанием Робщ 0,15 мг/ л), где он составлял от 50 до 80% общей биомассы фитопланктона.

Таблица 2. Численность Gonyostomum semen (кл./л) в летнем планктоне притоков Ладоги в разные годы

|

Реки |

Годы |

||||||||

|

1998 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2011 |

2014 |

|

|

Бурная |

500 |

1000 |

5000 |

3000 |

6000 |

||||

|

Янис |

500 |

||||||||

|

Уксун |

500 |

2500 |

3000 |

3500 |

1000 |

2000 |

2000 |

1000 |

|

|

Тулема |

100 |

1000 |

1500 |

2000 |

4000 |

3000 |

6000 |

4000 |

5000 |

|

Видлица |

3500 |

2500 |

1500 |

1500 |

1500 |

7000 |

2000 |

1000 |

|

|

Тулокса |

1000 |

5000 |

14000 |

16500 |

3500 |

13000 |

7000 |

22000 |

3000 |

|

Олонка |

1000 |

1500 |

2400 |

2500 |

500 |

4000 |

4000 |

16000 |

|

|

Свирь |

1500 |

7000 |

11000 |

5500 |

1000 |

2000 |

1000 |

||

|

Оять |

1500 |

1500 |

4500 |

1000 |

3000 |

||||

|

Паша |

1500 |

500 |

4500 |

2000 |

1000 |

||||

|

Сясь |

500 |

||||||||

|

Волхов |

5000 |

1000 |

1000 |

||||||

|

Вуокса |

4000 |

5000 |

31000 |

4000 |

14000 |

2000 |

6000 |

||

|

Морье |

37000 |

45000 |

46000 |

50000 |

|||||

|

Авлога |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

|||||

|

Хиитолан |

|||||||||

|

Иийоки |

16000 |

1000 |

|||||||

|

Мийнола |

10000 |

500 |

15000 |

||||||

|

Тохма |

3000 |

2000 |

1000 |

1000 |

|||||

|

Лава |

|||||||||

|

Назия |

3000 |

1000 |

|||||||

Наблюдения 2011 и 2014 гг. показали, что в планктоне притоков северного побережья – Иийоки, Мийноле, Тулеме и Тохме рафидофитовые доминируют, составляя от 42% до 87% общей биомассы. Особенно возросла роль Gonyostomum в р. Мийно-ле, благодаря чему суммарная биомасса фитопланктона здесь достигла 6 мг/л. В Ояти Gonyostomum составлял 21%, в Тулоксе – 11%, в Волхове – до 4% общей биомассы. В Олонке развитие Gonyostomum (27%) обусловило максимальное значение биомассы фитопланктона за весь период наблюдений – 8,6 мг/л. Существенную долю Gonyos-tomum составлял в биомассе планктона рек Бурной, Вуоксы и Тулемы (18-46 %).

Многофакторный анализ зависимости структуры фитопланктона исследованных рек от факторов среды показал, что распространение ра-фидофитовых водорослей связано с размером рек, цветностью, и содержанием фосфора [16]. Ордина-ция методом главных компонент выявила преимущественное развитие Gonyostomum в малых и средних реках с низкой минерализацией, повышенной цветностью и повышенным содержанием фосфора, т.е. подтверждается стимулирующая роль эвтрофирования в распространении инва-зийного вида Gonyostomum в водоемах Северо-Запада России.

Выводы: рафидофитовая водоросль Gony-ostomum semen, впервые отмеченная в притоках Ладожского озера с середины 90-х гг. прошлого столетия, в настоящее время найдена во всех реках, кроме Хиитолана и Лавы, достигая максимального развития в летне-осеннем планктоне. Наибольшие величины численности за период с 2000 по 2005 гг. отмечены в Тулеме, Тулоксе, Мо-рье, Иийоки, Мийноле и старом русле Вуоксы. Все эти реки характеризуются низкой минералиацией, повышенной цветностью, рH<7 и связаны с озерно-речными системами южной Финляндии, где Gonyostomum semen широко распространен. На протяжении периода исследований наблюдалось постепенное распространение Gonyostomum на водосборе Ладоги. В последние годы отмечено заметное повышение численности вида и его роли в общей биомассе фитопланктона большинства рек. В ряде рек Gonyostomum составляет от 40 до 80% биомассы водорослей. Существенная роль в биомассе фитопланктона ряда притоков Ладоги Gonyostomum semen и расширение из года в год ее ареала в бассейне Ладоги показывают, что продолжается экспансия этого инвазийного вида, которая для водоемов Фенноскандии отмечается с 70-х годов прошлого столетия. Полученные данные подтверждают, что массовое развитие Gonyostomum semen стимулируется эвтрофирова-нием водоемов с высокой цветностью.

-

7.

-

8.

-

9.

Список литературы Распространение Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing в притоках Ладожского озера

- Sladkovodne Riasy/Ed. Frantishek Hindak. -Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľ-stvo, 1978. 725 pp.

- Водоросли. Справочник/С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др. -Киев: Наук. думка, 1989. 608 с.

- Cronberg, G. Mass Development of the Flagellate Gonyostomum semen (Raphydophyceae) in Swedish Forest Lakes/G. Cronberg, G. Lindmark, S. Bjork//Hydrobiologia. 1988. V. 161. P. 217-237.

- Heinonen, P. Quantity and Composition of Phytoplankton in Finnish Inland Waters//Publ. Water Res. Inst. Helsinki. 1980. V. 37. P. 1-31.

- Lepisto, L.J. The occurrence of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing in Finnish lakes/L.J. Lepisto, S. Antikainen, J. Kivinen//Hydrobiologia. 1994. V. 273 P. 1-8.

- Willen, E. Summer phytoplankton in 73 nutrient-poor Swedish lakes. Classification, Ordination and choice of long-term monitoring objects/E. Willen, S. Hajdu, Y. Pejler//Limnologica. 1990. V. 20. P. 217-227.

- Willen, E. Dominance patterns of planktonic algae in Swedish forest lakes//Hydrobiologia. 2003. V. 502. P. 315-324.

- Никулина, В.Н. Особенности фитопланктонных сообществ светловодно-ацидных и гумифицированных озер Южной Карелии//Реакция озерных экосистем на изменение биотических и абиотических условий. Под ред. А.Ф. Алимова. -СПб, Труды ЗИН РАН. 1997. Т. 272. С. 29-45.

- Комулайнен С.Ф. Альгофлора озер и рек Карелии. Таксономический состав и экология/С.Ф. Комулайнен, Т.А. Чекрыжева, И.Г. Вислянская. -Петрозаводск: Изд-во Кар. НЦ РАН, 2006. 78 с.

- Корнева, Л.Г. Экология массового развития рафидофитовых водорослей/Эколого-физиологические исследования водорослей и их значение для оценки состояния пресных вод; под ред. И.Л. Пыриной. -Ярославль, 1996. С. 48-53.

- Ветрова, З.И. Представители Raphydophyta в водоемах Советского Союза/З.И. Ветрова, А.Г. Охапкин//Ботанич. журн. 1990. Т. 75, №5. С. 631-636.

- Трифонова, И.С. Видовой состав и биомасса фитопланктона притоков Ладожского озера и реки Невы/И.С. Трифонова, А.Л. Афанасьева, О.А. Павлова//Ботанич. журн. 2001. Т. 86, № 11. С. 10-20.

- Состояние биоценозов озерно-речной системы Вуоксы. Монография/Отв. ред. И.С. Трифонова. -СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2004. 148 с.

- Трифонова, И.С. Оценка трофического состояния притоков Ладожского озера и р. Невы по фитопланктону//Трифонова И.С., Павлова O.A./Водные ресурсы. 2004. Т. 31, № 6. С. 732-741.

- Оценка экологического состояния рек бассейна Ладожского озера по гидрохимическим показателям и структуре биоценозов. Монография/Отв. ред. И.С. Трифонова. -СПб.: Изд-во "Лема", 2006. 130 с.

- Trifonova, I. Phytoplankton as an indicator of water quality in the rivers of the Lake Ladoga basin and its relation to environmental factors/I. Trifonova, O. Pavlova, A. Rusanov//Arch. Hydrobiol. Suppl. 2007. Bd. 167, N. 3-4. S. 527-549.