Распространение и экология скворца Sturnus vulgaris в Южной Сибири

Автор: Доржиев Ц.З., Саая А.Т.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 (27), 2024 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ литературных данных и собственных наблюдений за распространением и экологией скворца Sturnus vulgaris в Южной Сибири. До недавнего времени Прибайкалье и Западное Забайкалье считались восточными окраинами ареала данного вида, представленного S. v. pjltaraskyi. В настоящее время интенсивно идет формирование дальневосточной географической популяции в результате появления нового восточного направления миграционного пути из мест зимовок за счет части особей данной формы. Южносибирские и дальневосточные популяции в гнездовой период не имеют контактов, что важно иметь в виду в перспективе их изучения. В Южной Сибири в разных районах состояние популяций скворцов неоднозначное. Если в западных районах (Салаирско-Кузнецкий, Алтай) численность их относительно стабильна, то в юго-восточных и восточных окраинных районах (Тува, Забайкалье) характер распространения весьма неустойчив, в настоящее время численность низкая, местами близка к нулю. В Южной Сибири скворец - перелетная птица, пребывает здесь с конца марта до октября, в некоторых районах - с середины апреля до 20-х чисел сентября. В западных районах региона он охотно занимает природные и антропогенные биотопы, в том числе населенные пункты, в Туве и Забайкалье предпочитает естественные местообитания. Выводят птенцов один раз, в исключительных случаях может иметь два выводка. В общих чертах экология гнездования скворца в Южной Сибири существенно не отличается от других регионов Северной Евразии.

Скворец, распространение, экология гнездования, южная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/148328985

IDR: 148328985 | УДК: 598.294.1:591.9:591.5(571.5) | DOI: 10.18101/2542-0623-2024-1-33-49

Текст научной статьи Распространение и экология скворца Sturnus vulgaris в Южной Сибири

Несмотря на широкое распространение скворца на евразийском континенте, в ряде районов он изучен недостаточно. Это касается восточных окраин ареала, в частности Южной Сибири [Котов, 1977; Кучин, Кучина, Доржиев, 1984], где распространена форма Sturnus vulgaris pjltaraskyi. Интерес к биологии данной формы продиктован не только ее слабой изученностью, но и тем, что в последнее десятилетие на Дальнем Востоке идет активное формирование новых гнездовых популяций данного подвида — от Сахалина до Камчатки [Дугинцов, 2014; Аббакумов, 2015; Курякова, Рождественский, 2015; Синельнекова, 2017; Глущенко и др., 2021; и др.]. Кроме того, скворец в последнее время начал осваивать Южное Забайкалье, где раньше отмечался редко в период миграций [Щекин, 2007; Горошко, 2015]. Формирование гнездовых популяций скворца на Дальнем Востоке, вероятно, объясняется изменением миграционного пути частью птиц из мест зимовок и появлением восточного пролетного направления. Подобное предположение было высказано Ю. Н. Глущенко и др. (2021).

Цель настоящей работы — обобщить имеющиеся материалы о распространении и экологии скворца в Южной Сибири.

Районы исследований. Материал и методика

Охвачены практически все районы Южной Сибири. Материалом послужили литературные данные и собственные наблюдения, проведенные в разное время (70–90-е годы 20-го столетия и 2010–2023 гг.) в Восточном Прибайкалье и Забайкалье в пределах Бурятии, Тувы. Сбор материала нами проведен во время общих орнитологических исследований, за исключением 80-х годов, когда целенаправленно изучали скворцов в Баргузинской долине (Северо-Восточное Прибайкалье) и Западном Забайкалье. Методика исследований общепринятая [Новиков, 1953; Методики исследования... 1977].

Результаты и обсуждение

Статус в регионе. Обыкновенный скворец в Южной Сибири относится к перелетным, частичным типичным синантропным птицам. Степень синантропизации в разных районах региона, по-видимому, неодинакова и зависит от конкретных условий гнездования. В любом случае скворцы тяготеют к антропогенным ландшафтам, но гнездование в населенных пунктах зависит от наличия гнездовых укрытий, которыми служат в основном дупла и скворечники, и благоприятных кормовых стаций. В целом в населенных пунктах региона гнездится небольшая доля популяции, в Туве и прибайкальских районах Бурятии — менее 5–10 %, в южных и центральных степных районах обеих республик — единичные встречи, и то давние. Судя по публикациям [Кучин, Кучина, 1984], на Алтае доля синантропных птиц намного выше, чем в естественных ландшафтах, поскольку условия гнездования лучше и у местного населения есть традиция привлекать дуплогнездников в населенные пункты развешиванием скворечников.

Ареал и распространение в регионе. По происхождению скворец — европейская птица. По типу естественного ареала — евразийский полизональный вид. В настоящее время он интродуцирован на многих континентах (Северная Америка, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и острова Океании), с учетом этого его можно отнести к космополитам.

Еще недавно Л. С. Степанян [2003] очертил его естественный ареал следующим образом: Евразия от атлантического побережья к востоку до долины Амги, Западного Забайкалья, Хэнтэя, восточных отрогов Хангая и Монгольского Алтая, Восточного Тянь-Шаня, западной Кашкарии, Гималаи, к северу до Норвегии, Финляндии, Белого моря, низовьев Оби, долины верхней Лены.

В последние десятилетия естественный ареал скворца расширяется, появились новые районы гнездования на территории Азиатской России. Так, залетные и редко гнездящиеся птицы зарегистрированы в Верхнем Приамурье [Дугинцов, 2014], Магаданской области [Дорогой, 2011; Синельникова, 2017], Камчатке [Курякова, Рождественский, 2015], Сахалине, Кунашире [Аббакумов, 2015]. Причиной продвижения скворца по Дальнему Востоку могут быть связаны с изменением климата, который стал более мягким, а также с появлением дополнительных условий гнездования в антропогенных ландшафтах, где стало много заброшенных, полуразрушенных и малозаселенных поселков с огородами, полями, что способствовало появлению, как отмечали, нового миграционного пути.

В Южной Сибири по Восточному Забайкалью у обыкновенного скворца проходит восточная граница гнездового ареала, если не учесть спорадичные очаги гнездования на Дальнем Востоке. В настоящее время он встречается в Южной Сибири практически во всех районах. В некоторых южных и юго-восточных районах региона этот вид появился относительно недавно.

На Алтае обитает повсеместно в равнинах, предгорьях и низкогорьях, где есть подходящие местообитания [Равкин, 1973; Цыбулин, 1999; Кучин, 2007]. Избегает лишь глухих районов, сплошь покрытых тайгой [Кучин, 2007]. В начале 20-го столетия скворец отсутствовал в Северо-Восточном Алтае [Сушкин, 1938], но появился здесь позже, когда возникли условия гнездования в результате интенсивной вырубки лесов, появления открытых участков, новых поселений, увеличения животноводческих построек [Кучин, Кучина, 1984].

В северо-западных районах Южной Сибири (котловины и предгорья хребтов Кузнецко-Салаирской горной области, Минусинская котловина) скворец обычная и даже многочисленная птица [Гельд, 2010; Баранов, Воронина, 2013].

В некоторых котловинах Западного и Восточного Саян – малочисленная или редкая птица. Отмечается весьма спорадично. В частности, в долине р. Ока (Окин-ский район Бурятии) и Тункинской котловине (Бурятия) малочисленный вид [Дор-жиев и др., 2019].

В Туве скворец неравномерно встречается в Тувинской котловине только по поймам рек. В частности, зарегистрирован на гнездовье в городах Кызыл и Шагонар, в поймах р. Хадын, Улуг-Хем, Хендергей [Баранов, Воронина, 2013;

Сандакова, Куксина, 2020]. Известны редкие встречи в поймах рек на севере Убсунурской котловины,отсюда они проникли на юг в Монголию [Баранов, Воронина, 2013]. В настоящее время численность скворца в Туве катастрофически упала. Если 20–30 лет назад скворец гнездился чуть-ли не на каждом дуплистом тополе, то сейчас стал очень редким. Раньше предотлетные скопления вида достигали многих сотен особей, а сейчас — не превышают и первых десятков [Забелин, 2018].

В Прибайкалье скворец обитает на равнине и открытых предгорьях во всех районах. В горах и на участках, покрытых лесом, их нет. В Южном Прибайкалье (низовья р. Селенги), Северо-Восточном Прибайкалье (долина р. Баргузина) во второй половине 20-го столетия являлся малочисленным видом [Доржиев, 1984, 1997]. С 2000-х гг. его стало меньше, только в последние годы наблюдается подъем его численности и он местами становится обычной птицей. Восточная граница ареала скворца до 70-х годов 20-го столетия проходила по Прибайкалью, встречались они на восточном и северном побережьях Байкала. К югу и востоку от Байкала они начали встречаться позже.

В Забайкалье в настоящее время скворец редкий и даже очень редкий вид, распространен спорадично по поймам некоторых рек. Причем здесь места обитания не постоянны, не каждый год скворцов можно встретить на одних и тех же участках. Вероятно, это объясняется их редкостью. С другой стороны, непостоянство мест гнездования связано с изменениями кормовых стаций, которыми служат влажные луга. Состояние их весьма изменчиво в разные годы в зависимости от уровня весенних атмосферных осадков. Очевидно, зависимость от благоприятных условий для гнездования в степных районах Забайкалья, также как и в Туве, ограничивает широкое распространение здесь скворцов.

До 70-х годов 20-го столетия в Западном Забайкалье, как и по всему Забайкалью, обыкновенных скворцов не было. Имеется единственный факт добычи одного скворца 2 мая 1935 г. в с. Усть-Киран Кяхтинского района (самый южный район Бурятии), тушка которого хранится в Кяхтинском краеведческом музее [Дор-жиев и др., 1990]. В 1954 г. М. А. Прокофьев (1959) пытался акклиматизировать скворцов в Бурятии, привез в г. Улан-Удэ небольшую партию птенцов из Красноярска, выкормил и выпустил их. В следующем 1955 г. некоторые из них вернулись и загнездились в дуплах деревьев, но гнезда были разорены и они исчезли.

Только через 20 лет, в середине 1970-х гг., скворцы вновь начали встречаться в окр. г. Улан-Удэ и ближайших районах. Так, в 1974–1978 гг. их отмечали в долинах р. Оронгой, Убукун, Иволга, Уда. Впервые гнездящиеся пары найдены в окр. г. Улан-Удэ в 1976 г. в дуплах деревьев в березово-ивовой роще [Хабаева, Доржиев, 1980]. Позже (1989 г.) нами зарегистрирован небольшой очаг в тополев-никах в пойме р. Джиды. С тех пор до начала 2000-х гг. скворцы в Западном Забайкалье встречаются спорадично в разных районах. Распространение их определяется наличием в поймах рек и на приозерных территориях среди степных и лесостепных ландшафтов тополевников, крупных ив, березовых рощ с прилегающими участками сырых лугов, излюбленных кормовых стаций этих птиц. В последние двадцать лет с наступлением засухи, которая продолжалась почти до 2018 г., они практически исчезли из Западного Забайкалья.

С 70-х годов 20-го столетия они начали встречаться в Северо-Восточном Забайкалье (Муйско-Куандинская и Чарская котловины) [Толчин и др., 1979; Толчин, Пыжьянов, 1979], а в 2011 г. О. А. Горошко [2015] отметил их как обычные.

Очевидно, по причине сухого климата скворцы долгое время не осваивали Юго-Восточное Забайкалье. В 1985-2014 гг. в степной зоне очень редко в период миграций встречались стайки от 1 до 10 особей [Щекин, 2007; Горошко, 2015]. В эти годы единственная находка гнездящейся пары была зарегистрирована в 1987 г. в пойменном лесу на берегу р. Читинка у с. Верхняя Чита [Щекин, 2007]. В 2014 г. в поселках, пойменных лесах разных районов региона, включая самые южные районы, было отмечено не менее 30 гнездящихся пар [Горошко, 2015].

Таким образом, в настоящее время скворец стал гнездящейся птицей на всей территории Южной Сибири, только в южных степных районах Тувы и Забайкалья его пребывание неустойчиво, зависит от динамики климатических условий, в засушливые годы он может временно исчезнуть. Освоение степных районов Тувы и Забайкалья произошло относительно недавно. Причем расселение здесь шло в естественных местообитаниях.

Характер и продолжительность пребывания. В Южной Сибири передовые особи регистрируются в разных районах с конца второй декады марта до середины апреля: на Алтае — в конце второй — начале третьей декады марта, в некоторых районах чуть позже — в первой декаде апреля [Равкин, 1973; Котов, 1977; Кучин, Кучина, 1984], Туве — самая ранняя встреча 18 марта 2020 г., обычно в начале апреля [Арчимаева, Забелин, 2020; наши данные], Восточном Саяне и Прибайкалье — 30 марта — начале апреля [Богородский,1989; Фефелов и др., 2001; Ананин, 2006; Доржиев и др., 2019], Западном Забайкалье — в конце первой — второй декады апреля (наши данные). В зависимости от погодных условий весны прилет может сместиться на несколько дней в ту или иную сторону. При возврате холодов птицы могут погибнуть. Такой случай известен в Ташкаголе (Алтай). 3 апреля 1964 г. при снижении температуры после теплых дней до -36PоP находили погибших скворцов [Кучин, Кучина, 1984]. Даже при внезапном похолодании до -20PоP в начале апреля в Новокузнецке собирали мертвых птиц [Котов, 1977]. Неожиданные холода в конце марта и первой декаде апреля в Туве и Забайкалье — явление обычное, что несомненно сказывается на сроках прилета скворцов. Интенсивный прилет обычно происходит через 10–14 дней после появления первых особей.

Осенний отлет начинается в Забайкалье с конца августа — начала сентября и завершается в основном во второй декаде сентября [Доржиев, 1997], в других районах Южной Сибири — с первых чисел сентября и продолжается до начала октября, иногда затягивается до третьей декады месяца [Котов, 1977; Кучин, Кучина, 1984; Фефелов и др., 2001; Ананин, 2006]. В это время встречаются большие стаи, насчитывающие до 2–3 и более сотен птиц.

Продолжительность пребывания скворцов в районах гнездования — 5,0–6,5 месяца. В южных и восточных районах региона проводят меньше времени, чем на Алтае.

Распределение по местообитаниям. Как уже отмечали, в Южной Сибири скворец — птица равнинных и предгорных ландшафтов. Избегает горную тайгу и сплошные лесные массивы. Предпочитает пойменные и островные леса среди открытых ландшафтов, причем разреженные тополевники, древовидные ивняки, березовые рощи и т. д. Одним из главных требований к местам гнездования, кроме наличия дупел, искусственных гнездовий и других укрытий, является присутствие благоприятных кормовых стаций — участков сырых лугов. Если в западных районах Южной Сибири, в Саянах таких мест достаточно, то в южных и юго-восточных районах (Тува, Забайкалье) они разбросаны далеко друг от друга по поймам рек и озер.

Населенные пункты относятся к привлекательным местообитаниям на Алтае, где имеются подходящие условия для гнездования и кормления [Котов, 1977; Кучин, Кучина, 1984; Цыбулин, 1999]. Гнездятся чаще всего в крупных сельских поселениях среди лугово-степных низкогорий, города заселяют реже. В Туве, в частности в г. Кызыле, скворцы гнездятся на его окраине в пойме Енисея. В Восточном Саяне, в частности Тункинской котловине, богатой лугами, в сельских поселках скворцы гнездились регулярно при наличии дуплистых деревьев [Доржиев и др., 2019]. В Прибайкалье встречали в сельских поселках Степной Дворец, Ранжурово, на турбазах (дельта р. Селенги), в Нижнеангарске, Холодной (Северный Байкал) [Доржиев, 1997].

В степных районах Тувы и Забайкалья, как правило, гнездятся в поймах рек и озер, очень редко в населенных пунктах, причем в тех местах, где имеется хотя бы одно или несколько деревьев. Выбор населенных пунктов может зависеть не только от наличия гнездовых укрытий, но и кормовых стаций за пределами поселений. Подтверждением являются наши наблюдения [Доржиев, Тамир, Мункуева, 2009], проведенные в Дархатской котловине (южная часть Восточного Саяна, При-хубсугулье, Северная Монголия), где 5–9 июня 2009 г. в с. Ринчин-Лхумбо отмечали колонию скворцов из 11 пар, которая располагалась в укрытиях двухэтажного деревянного здания, рядом с которым росло несколько лиственниц, единственных в поселении. Птицы летали за кормом на луг в пойме небольшой речки, которая протекала в окрестностях села. В другом похожем селе Цагаан-Нуур этих птиц не встречали, там не было никаких древесно-кустарниковых насаждений и луговых участков поблизости.

В целом в Южной Сибири гнездовыми местообитаниями скворцов служат преимущественно пойменные леса и крупные сельские населенные пункты, имеющие в окрестностях увлажненные открытые участки с луговой растительностью.

Сроки размножения и число кладок. В Западном Забайкалье через 3–5 дней после прилета отмечали самцов, поющих около дупел. Обычно встречались уже сформировавшиеся пары. Одинокие птицы в это время образуют брачные пары. В западных районах Южной Сибири, где птицы прилетают в конце марта — начале апреля, брачный период соответственно начинается раньше.

Сроки откладки яиц зависят от сроков прилета и погодных условий. Поэтому в разных районах Южной Сибири они отличаются (табл. 1).

В западных районах (Салаирско-Кузнецкий район) скворцы приступают к откладке яиц почти на полмесяца раньше — 21–27 апреля, чем на востоке региона (Прибайкалье, Забайкалье) — 8–11 мая. Массовая откладка при благоприятных погодных условиях обычно происходит через 5–10 дней после появления первых яиц. Эти сроки часто зависятот состояния погоды.

Таблица 1

Сроки гнездования скворцов в разных районах Южной Сибири

|

Районы |

Ф s S 3 и 5 3 я 5 s a и « 5 5 4 S Л £ * ^ 1 © й лап 0 ^ © |

о 3 и § s ® я 4 3 м |

и я S ч и |

© * Си Ф F |

Источники |

|

Салаирско-Кузнецкий район |

? |

7–10.05 |

12–15.07 |

1, редко 2 |

Котов, 1977 |

|

24–27.04 |

1 |

Нехорошев, 2014 |

|||

|

21.04 |

? |

? |

? |

Родимцев, Ваничева, 2004 |

|

|

Алтай |

1–7.05 |

вторая декада мая |

конец июня до середины июля |

1 |

Кучин, Кучина, 1984 |

|

Прибайкалье и Забайкалье |

8–11.05 |

конец мая |

- |

1 |

Доржиев, 1977 |

Отладка яиц в одном районе длится около 25–35 дней, иногда и больше. Первые птенцы появляются через 19–20 дней от начала откладки яиц: в западных районах в конце первой декады мая, на востоке — в конце мая — первых числах июня. Массовое вылупление соответственно наблюдается во второй — третьей декаде мая и конце первой — второй декады июня. К середине июля завершается вылет птенцов из большинства гнезд, иногда у отдельных пар наблюдаются задержки.

Общая продолжительность гнездового периода скворца в Южной Сибири составляет 80–85 дней, а в отдельных районах — 65–75. У одной пары она длится 38–41 день.

В году пара выводит птенцов один раз. В исключительных случаях возможны две кладки на западе региона [Котов, 1977]. При потере кладки в период откладки яиц и начале насиживания пары могут возобновить кладку.

Структура гнездовых поселений. В Прибайкалье и Забайкалье в период гнездования скворцы образуют рыхлые небольшие агрегации или гнездятся одиночными парами. Структура их поселений зависит от условий размещения гнезд. В 13 поселениях обыкновенного скворца в Прибайкалье и Забайкалье максимальное число пар было 8, а минимальное — 2. Расстояние между ближайшими гнездами составляло от 4 до 50 м. Одиночные пары могут встречаться обособленно в нескольких километрах от других гнездящихся птиц [Доржиев, 1977].

В других районах Южной Сибири, где условия гнездования благоприятные, скворцы образуют более крупные колонии. При частой развеске скворечников пары гнездятся в нескольких метрах друг от друга [Родимцев, Ваничева, 2004].

Птицы, принадлежащие к одному поселению, относятся друг к другу относительно миролюбиво. Стычки, иногда переходящие в драки, происходят в начале гнездового периода, особенно заметны в период занятия гнездовых укрытий.

В дальнейшем агрессивность птиц снижается и проявляется вблизи гнезд (до 5–10 м). В период кормления птенцов хозяева гнезд агрессивны к соседям в непосредственной близости от гнезда.

Социальное поведение скворцов, в первую очередь возможность образовывать группировки, отсутствие ярко выраженного территориального поведения и стайность вне периода гнездования позволяют им при наличии подходящих условий образовать довольно плотные колонии.

Места расположения и строение гнезд. Скворец по характеру гнездования — дуплогнездник. В Южной Сибири так же, как и в большинстве районов ареала, гнездится в дуплах деревьев, а в населенных пунктах — в скворечниках, реже дуплах. При дефиците подобных укрытий может использовать другие закрытые гнездилища. Так, на Алтае, по данным А. П. Кучина и Н. А. Кучиной [1984], нередко выбирают для устройства гнезд карнизы и пустоты за наличниками жилых домов и хозяйственных построек. Такую же картину мы наблюдали, как упоминалось выше, в с. Ринчин-Лхумбо в Дархатской котловине [Доржиев, Тамир, Мункуева, 2009].

В исследованных нами регионах (Туве и Бурятии) скворцы устраивали гнезда исключительно в дуплах или искусственных гнездовьях, только в одном случае в дельте р. Селенги на турбазе Рыбачье гнездо располагалось в полости каркаса уличного фонаря на столбе.

Нам известно расположение 64 гнезд в Бурятии (табл. 2). Большинство гнезд было найдено в Прибайкалье (39), заметно меньше — в Забайкалье (13) и Тункин-ской котловине (12). Как видно, скворцы отдавали предпочтение дуплам деревьев, образовавшимся в основном в результате гниения древесины. Из 60 дупел только 8 образовали большие пестрые дятлы, остальные были естественного происхождения. В Бурятии, как отмечалось, не практикуется развешивание скворечников, за редким исключением. Их практически нет в населенных пунктах.

Места расположения гнезд скворца в Бурятии (Тункинская котловина, Прибайкалье и Забайкалье)

Таблица 2

|

Места расположения гнезд |

Число гнезд, абс./% (n=64) |

Высота расположения гнезд над землей, м |

|

Природные ландшафты (n=59) |

||

|

Дупла тополя |

33/51,6 |

1,5–9,5 |

|

Дупла сосны |

4/6,3 |

3,5 |

|

Дупла березы |

12/18,6 |

2,0–4,0 |

|

Дупла лиственницы |

1/1,6 |

4,0 |

|

Дупла ивы |

9/14,0 |

1,0–3,0 |

|

Населенные пункты (n=5) |

||

|

Укрытия в сооружениях человека |

1/1,6 |

7,0 |

|

Дупла деревьев |

1/1,6 |

6,0 |

|

Скворечники на деревьях |

2/3,1 |

5,0 |

|

Скворечники на шестах |

1/1,6 |

4,0 |

Выбор птицами вида деревьев зависит от типа леса и наличия в них дупел. В Бурятии в излюбленных местообитаниях скворцов — поймах рек — встречается больше тополей и ив, а местами около озер – березовые рощи с участием ив, иногда и других видов деревьев. Поэтому доля использования дупел в этих деревьях была высокой. Большинство дупел оказались естественными, некоторые образовали большие пестрые дятлы.

В отличие от Бурятии в природных условиях на Алтае скворцы часто используют другие укрытия для гнездования: норы в земляных обрывах, трещины скал, пустоты под камнями и даже найдено гнездо в промоине под корнями дерева [Кучин, Кучина, 1984]. Это свидетельствует о том, что гнездовой потенциал у данного вида высок.

В населенных пунктах птицы гнездились в дуплах или скворечниках. В Бурятии использование укрытий в постройках человека и других сооружениях, можно сказать, практически не отмечено, как, например, на Алтае [Кучин, Кучина, 1984]. Это, по-видимому, связано с низкой численностью скворцов в Бурятии, поэтому они не испытывают здесь дефицита в гнездовых укрытиях.

Гнезда, найденные нами, были расположены на различной высоте — 1,0–9,5 м, в среднем 3,4–4,0 м. В других районах Южной Сибири также наблюдалась различная высота гнезд. Птицы занимали скворечники, находящиеся на высоте даже 35 м [Родимцев, Ваничева, 2024]. В то же время есть находки гнезда в промоине под корнями дерева [Кучин, Кучина, 1984]. Это свидетельствует о высокой пластичности скворцов в выборе гнездовых укрытий.

Нами измерена глубина 5 дупел, где гнездились скворцы, что составляло от 23 до 39 см, в среднем 33,5 см. Строительный материал во всех исследованных гнездах, как и на всем протяжении ареала в Северной Евразии, состоял из сухих стебельков травы, перьев, пуха и в редких случаях шерсти зверей. В населенных пунктах помимо этого используются пакля, бумага, кусочки ткани, полиэтилен и даже окурки [Родимцев, Ваничева, 2004].

Количество гнездового материала сильно варьирует в разных гнездах. Это зависит от величины дупла или скворечника, от кратности использования их. В укрытиях, которые используются несколько лет, бывает больше материала, хотя значительная часть их выбрасывается. Средняя масса 19 измеренных гнезд равнялась 164 г [Родимцев, Ваничева, 2024]. Масса измеренного нами одного гнезда из дупла равнялась 16,5 г.

Величина кладки и морфометрия яиц. По наблюдениям А. А. Котова [1977] в Новокузнецке, откладка яиц происходит в первой половине дня, последующие — через 24 часа. Многие самки после откладки 2–3 яиц делают перерыв на 48 часов. Откладка яиц занимает от 4 до 8–9 дней.

В полных кладках скворцов в Бурятии и Новокузнецке находили от 4 до 7 яиц (табл. 3). Более половины кладок (54,8 %) содержали 5 яиц, почти одна пятая часть — 4 или 6 яиц. Только в некоторых гнездах обнаружены 3 яйца.

Яйца голубые, без пятен. Масса свежих и слабонасиженных яиц (n=25), измеренных в Прибайкалье и Забайкалье, — 5,9–6,9 г, в среднем 6,3 г. Размеры (n=36) яиц: длина — 26,2–29,8 мм, в среднем 28,0±0,13 мм; ширина — 20,2–21,4 мм, в среднем 20,8±0,08 мм. Примерно такие же данные приводятся из других районов Южной Сибири [Родимцев, Ваничева, 2004].

Таблица 3

Величина кладки скворца в некоторых районах Южной Сибири

|

Район |

Число кладок |

Число гнезд, содержащих в кладке яйца |

Источник |

||||

|

4 |

5 |

6 |

7 |

среднее |

|||

|

Бурятия |

35 |

5 |

20 |

9 |

1 |

5,2 |

Доржиев, 1997 |

|

г. Новокузнецк |

27 |

7 |

14 |

6 |

2 |

5,9 |

Котов, 1977 |

|

д. Ломачевка (Кемеровская обл.) |

- |

- |

- |

- |

- |

5,49±0,05 |

Нехорошев, 2019 |

|

Кузнецкая котловина |

- |

- |

- |

- |

- |

5,24±0,22 |

Родимцев, Ваничева, 2004 |

|

Всего |

62 |

12 |

34 |

15 |

3 |

5,3 |

- |

Насиживание кладки . Насиживают кладку оба родителя. Плотное насиживание начинается после откладки последнего яйца, иногда раньше. В гнездах, находящихся под нашим наблюдением, птенцы вылуплялись на 14-е сутки после откладки последнего яйца. А. С. Родимцев и Л. К. Ваничева [2004] пишут, что время от завершения кладки до появления первых птенцов составляет около 11 суток (266±4 часа). По данным других авторов [Котов, 1977], к концу 13-го дня на некоторых яйцах появляются трещины, а вылупление птенцов происходит на 14-е сутки. В одном гнезде обычно птенцы вылупляются в течение 1,5 суток.

Птенцы. Новорожденные птенцы покрыты сравнительно редким сероватым эмбриональным пухом длиной 8–15 мм, расположенным на головной, затылочной, спинной, плечевой, предплечевой, бедренной, голенной и брюшной птерилиях. Наиболее длинные пушинки располагаются на спинной птерилии. Кожа красная, клюв светло-желтый с темным концом, ротовая полость желтая, глаза и ушные отверстия закрыты. Яйцевой зуб белый, который на 5–6-й день отпадает Ушные проходы открываются на 3-и сутки, глаза начинают открываться на 6-е сутки [Доржиев, 1984].

Развитие оперения отражено в таблице 4.

Основные этапы развития оперения птенцов скворца

Таблица 4

|

Возраст птенцов, сутки |

Развитие оперения |

|

4–5 |

Под кожей на всех птерилиях видны зачатки перьев |

|

6–7 |

Появляются пеньки перьев на всех птерилиях, на крыловых только на первостепенных маховых. На следующий день разворачивается опахало |

|

8–9 |

Появляются пеньки на второстепенных маховых и рулевых, на второй день развертывается опахало |

|

10–18 |

Идет рост перьев. На 10–11-й день появляются кисточки на головной птерилии, разворачиваются трубочки маховых и верхних кроющих перьев крыла. К 16-18-м дням птенцы хорошо оперены. При вылете из гнезда в 19-дневном возрасте длина крыла достигает 70–75 % таковой взрослой птицы, хвоста — 67–74 % |

Зачатки перьев под кожей становятся заметными в 4-дневном возрасте птенцов и на следующий день появляются в виде пеньков и вскоре разворачивается опахало. Примерно на один день отстает видимый процесс развития маховых и рулевых перьев. В момент вылета слетки оперяются полностью, визуально не видны аптерии, отличаются от родителей короткими крыльями и хвостом, длина которых составляет примерно 70–75 % размера взрослых птиц.

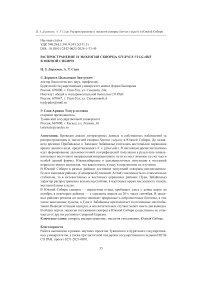

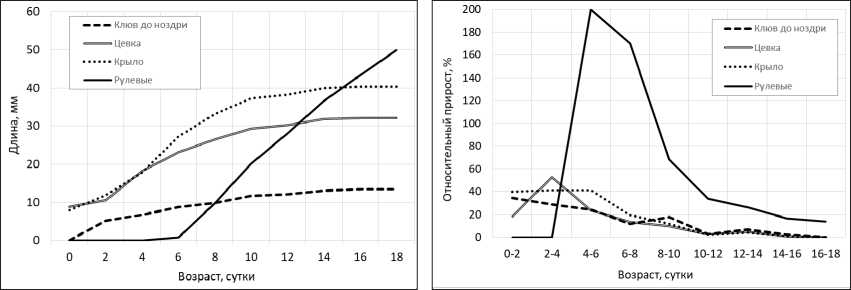

Особенности роста линейных размеров разных частей тела птенцов показаны на рис. 1 и 2. Клюв в первые 4–5 дней растет более интенсивно, относительный 20

–37 %, затем он падает до нуля к 16-му дню.

Рис. 1. Динамика роста гнездовых птенцов скворца в Забайкалье

Рис. 2. Относительный прирост линейных размеров птенцов скворца

Цевка в первые 10 дней увеличивается в длине, особенно интенсивно до 3-дневного возраста (относительный прирост 20–47 %), затем идет более или менее равномерный рост со снижением относительного прироста почти до нуля к 10-му дню. Дальше идет очень медленный рост и к 15-му дню он полностью прекращается.

Крыло (измерено с маховыми перьями) растет в течение всего гнездового периода и после вылета птенцов из гнезда. Наиболее заметный абсолютный рост наблюдается в первые 6 дней, в это время относительный прирост находится в пределах 20–40 % (в первые 4 дня выше, потом начинается падение). Затем идет равномерный рост, но со снижением относительного прироста от 20 % и ниже. Перед самым вылетом из гнезда практически оно не растет.

Рулевые в отличие от крыла с момента появления в виде пеньков в 6-дневном возрасте начинают расти очень интенсивно. Почти до 14-дневного возраста относительный прирост выше 20 %, а у 6–8-дневных птенцов он достигает 140–165 %. После 14-дневного возраста рост рулевых замедляется, но они продолжают расти и конечного результата достигают после вылета из гнезда.

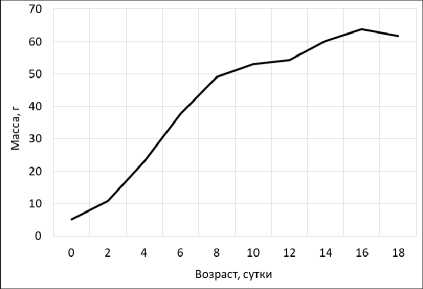

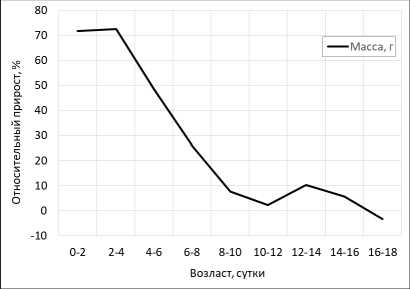

Масса интенсивно растет со дня вылупления вплоть до 8-дневного возраста, особенно в первые 3–4 дня (рис. 3, 4). В этот период относительный прирост выше 40 %. Затем масса более или менее равномерно растет до 14–15-дневного возраста, но относительный прирост постепенно падает до нуля к 15 дням. За два-три дня до вылета рост массы останавливается и даже перед вылетом становится меньше, чем было. В это время относительный прирост показывает цифру ниже нуля.

Рис. 3. Динамика роста массы гнездовых птенцов скворца в Забайкалье

Рис. 4. Относительный прирост массы птенцов скворца

Птенцы покидают гнездо на 19-е сутки вполне оперившимися и способными довольно хорошо летать. В целом общий характер развития птенцов скворца заметно не отличается от большинства других воробьиных птиц.

Выкармливание и питание гнездовых птенцов. В кормлении птенцов участие принимают оба родителя. Получено 37 пищевых проб с птенцов из двух гнезд, расположенных в березовой роще около оз. Щучье в Гусиноозерской котловине (Бурятия). Всего в этих пробах было обнаружено 223 экземпляра объектов, подавляющее большинство которых принадлежало насекомым (93,9 %) и небольшая доля — паукообразным (табл. 5). Из насекомых птенцы чаще получали от родителей жуков, прямокрылых и перепончатокрылых, которые вместе составляли более 70 % рациона. Одна десятая часть относится чешуекрылым.

Таблица 5

Рацион гнездовых птенцов скворца в Бурятии (37 проб) (по: Доржиев, 1984)

|

Объекты питания |

Число экземпляров, абс |

Встречаемость, % |

||

|

Всего |

Имаго |

Личинки |

||

|

Паукообразные |

7 |

7 |

- |

6,09 |

|

Насекомые: |

108 |

104 |

4 |

93,91 |

|

прямокрылые |

27 |

27 |

- |

23,49 |

|

жуки |

36 |

36 |

- |

31,32 |

|

клопы |

9 |

9 |

- |

7,83 |

|

сетчатокрылые |

3 |

3 |

- |

2,61 |

|

перепончатокрылые |

18 |

18 |

- |

15,66 |

|

двукрылые |

3 |

3 |

- |

2,61 |

|

чешуекрылые |

12 |

8 |

4 |

10,44 |

|

Всего |

223 |

115 |

8 |

100 |

Родители из шести гнезд, зарегистрированных нами в данной березовой роще, собирали корм за ее пределами на прибрежном лугу озера в пределах 200–400 м, но при этом близлежащие степные участки избегали. В утренние часы наблюдений в ясную погоду частота кормления птенцов 7–10-дневного возраста колебалась от 8 до 17 раз в час, за рабочий день птенцы получали в среднем 130– 140 порций.

Очевидно, частота кормления зависит от возраста птенцов, состояния погоды, расстояния сбора корма. По наблюдениям А. А. Котова (1977) в г. Новокузнецке, птицы за кормом летали за 1,5–2 км и приносили 5–6-дневным птенцам 130– 150 порций в сутки. В сельской местности (деревня Митино) приносили корм 190–220 раз в день из расстояния 200–330, редко 500 м. При гнездовании в центре Новокузнецка птицам приходилось летать за кормом на расстоянии аж до 5–7 км. Подобные случаи, вероятно, очень редки.

Эффективность гнездования (отношение числа вылетевших птенцов к числу отложенных яиц) скворцов в Южной Сибири наиболее хорошо изучена на севере Кузнецкого Алатау О. Г. Нехорошевым [2014]. Он исследовал их в течение ряда летв различных условиях (лес, пойма, пашни, сенокосы, населенный пункт) с привлечением птиц скворечниками. Успешность гнездования составила в среднем 54±1,7%. По годам она оказалась неодинаковой. Так, наименьшие показатели зарегистрированы в 1984, 1988 и 1991 годах (35–37%), наибольшие — в 1983, 1990, 1992, 1993, 1995 и 1996 годах (62–78%). Средние цифры получены в 1985– 1987, 1989 и 1994 годах (44–45 %). Анализ приведенных материалов показывает, что в годы низкой заселенности скворечников успешность гнездования скворцов в целом была выше, чем в годы высокой их плотности.

Различия также отмечены в различных биотопах: в лесах она была выше (60 %), чем на сельхозугодьях и в деревне (54 %), а самая низкая эффективность гнездования отмечена в пойме (35 %). Гибель яиц составила в среднем 18,3±1,5 %, птенцов — 33,6±1,7 %. Причины гибели их различные. В пойме, например, относительно часто гнезда уничтожались хищниками, меньше всего — в агроценозе и деревне. Вероятнее всего, наибольшую опасность для птенцов представляют сороки, в населенных пунктах — домашние кошки.

Заключение

При анализе литературных данных и собственных наблюдений за распространением и экологией скворца в Южной Сибири выявлены следующие особенности. До недавнего времени восточные районы (Прибайкалье и Западное Забайкалье) региона считались восточными окраинами ареала данного вида, представленного S. vulgaris pjltaraskyi . В настоящее время интенсивно идет формирование дальневосточной географической популяции в результате появления нового восточного направления миграционного пути из мест зимовок за счет части особей данной формы. Южносибирские и дальневосточные популяции в гнездовой период не имеют контактов, что важно иметь в виду в перспективе их изучения.

В Южной Сибири в разных районах состояние популяций скворцов неоднозначное. Если в западных районах (Салаирско-Кузнецкий, Алтай) численность их относительно стабильна, то в юго-восточных и восточных окраинных райо-нах(Тува, Забайкалье) характер распространения весьма неустойчив, в настоящее время численность низкая, местами близка к нулю.

В Южной Сибири скворец — перелетная птица, пребывает здесь с конца марта до октября, в некоторых районах — с середины апреля до 20-х чисел сентября. В западных районах региона он охотно занимает природные и антропогенные биотопы, в том числе населенные пункты, в Туве и Забайкалье предпочитает естественные местообитания. Выводят птенцов один раз, в исключительных случаях может иметь два выводка. В общих чертах экология гнездования скворца в Южной Сибири существенно не отличается от других регионов Северной Евразии.

Список литературы Распространение и экология скворца Sturnus vulgaris в Южной Сибири

- Аббакумов С. Н. Новые встречи обыкновенного скворца Sturnus vulgaris на Сахалине и первая встреча этого вида на Кунашире в 2014 году // Рус. орнитол. журн. 2015. № 24(1115). С. 816–818. Текст: непосредственный.

- Ананин А. А. Птицы Баргузинского заповедника. Улан-Удэ, 2006. 276 с. Текст: непосредственный.

- Арчимаева Т. П., Забелин В. И. Орнитофауна г. Кызыл (Республика Тыва) // Байкальский зоологический журнал. 2020. № 1(27). С. 32–44. Текст: непосредственный.

- Баранов А. А., Воронина К. К. Птицы интразональных лесных сообществ степной зоны Средней Сибири. Красноярск, 2013. 212 с. Текст: непосредственный.

- Богородский Ю. В. Птицы Южного Предбайкалья. Иркутск, 1989. 208 с. Текст: непосредственный.

- Гельд Т. А. Пространственно-временная динамика населения птиц зональных и трансформированных оросительными системами степей Минусинской котловины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан- Удэ, 2010. 19 с. Текст: непосредственный.

- Активное расселение обыкновенного скворца Sturnus vulgaris по острову Сахалин / Ю. Н. Глущенко, Д. В. Коробов, О. А. Бурковский [и др.]. // Рус. орнитол. журн. 2021. Т. 30(2123). С. 4711–4719. Текст: непосредственный.

- Горошко О. А. Первое массовое гнездование скворцов Sturnus vulgaris в Восточном Забайкалье // Байкальский зоологический журнал. 2015. № 1(16). С. 125–126. Текст: непосредственный.

- Каталог коллекции Кяхтинского краеведческого музея / Ц. З. Доржиев, Б. О. Юмов, Л. Н. Калинина [и др.]. Улан-Удэ, 1990. 72 с. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З. О распространении и экологии майны, серого и обыкновенного скворцов в Западном Забайкалье // Фауна и экология птиц Восточной Сибири. Иркутск, 1984. С. 26–33. Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З. Симпатрия и сравнительная экология близких видов птиц (бассейн озера Байкал). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997. 370 с Текст: непосредственный.

- Доржиев Ц. З., Тамир Ж., Мункуева Н. А. О птицах селитебных экосистем Дархатской котловины (Северная Монголия) в гнездовой период // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы IV Международной орнитологической конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009. С. 245–250. Текст: непосредственный.

- Дорогой И. В. Залеты белокрылой цапли Ardeola bacchus и обыкновенного скворца Sturnus vulgaris на юг Магаданской области // Рус. орнитол. журн. 2011. № 20(663). С. 1139–1142. Текст: непосредственный.

- Дугинцов В. А. О встречах обыкновенного скворца Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 на юге Верхнего Приамурья // Дальневосточный орнитол. журн. 2014. № 4. С. 63–68. Текст: непосредственный.

- Забелин В. И. Изменения фауны птиц города Кызыла (Республика Тува) и его окрестностей за последние 50 лет // Естественные науки и образование: достижения и перспективы: материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 55-летнему юбилею естественно-географического факультета Тувинского государственного университета. Кызыл, 2018. С. 18–23. Текст: непосредственный.

- Котов А. А. Экология скворца Sturnus vulgaris poltaratskyi в городе Новокузнецке // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1977. Т. 82, № 1. С. 18–22. Текст: непосредственный.

- Курякова О. П., Рождественский О. Ю. Первое наблюдение гнездования обыкновенного скворца Sturnus vulgaris на Камчатке // Рус. орнитол. журн. 2015. Т. 24, экспресс-вып. 1204. С. 3784–3786. Текст: непосредственный.

- Кучин А. П., Кучина Н. А. Материалы по распространению и гнездованию обыкновенного скворца в Алтайском крае // Научные основы охраны и рационального использования птиц: труды Окского государственного заповедника. Москва, 1984. С. 183–188. Текст: непосредственный.

- Кучин А. П. Птицы Алтая (воробьиные). Горно-Алтайск, 2007. 356 с. Текст: непосредственный.

- Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов: сборник статей / ответственный редактор Г. А. Носков. Вильнюс: Мокслас, 1977. 136 с. Текст: непосредственный.

- Нехорошев О. Г. Гнездование обыкновенного скворца и факторы среды // Рус. орнитол. журн. 2019. Т. 28(1838). С. 4959–4961. Текст: непосредственный.

- Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. Москва, 1953. 504 с. Текст: непосредственный.

- Прокофьев М. А. Опыт акклиматизации скворцов в Бурятской АССР // Охрана природы Сибири: материалы I Сибирской конференции. Иркутск, 1959. С. 74–75. Текст: непосредственный.

- Равкин Ю. С. Птицы Северо-Восточного Алтая. Новосибирск: Наука, 1973. 374 с. Текст: непосредственный.

- Родимцев А. С., Ваничева Л. К. Биология размножения птиц-дуплогнездников на юго-востоке Западной Сибири // Рус. орнитол. журн. 2004. Т. 13(266). С. 629–648. Текст: непосредственный.

- Рождественский О. Ю., Курякова О. П. Регистрации обыкновенного скворца Sturnus vulgaris и ходулочника Himantopus himantopus на Камчатке // Рус. орнитол. журн. 2012. Т. 21(805). С. 2542–2544. Текст: непосредственный.

- Сандакова С. Л., Куксина Д. К. Птицы селитебных ландшафтов северной части Центральной Азии (фауна, население, экология): монография. Тыва: Изд-во ТувГУ, 2020. 220 с. Текст: непосредственный. Текст: непосредственный.

- Синельникова Н. В. О распространении обыкновенного скворца Sturnus vulgaris на северо-запад Магаданской области // Рус. орнитол. журн. 2017. Т. 26, экспресс-вып. 1430. С. 1486–1488. Текст: непосредственный.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий. Москва: Академкнига, 2003. 808 с. Текст: непосредственный.

- Толчин В. А., Садков В. С., Попов В. Д. К фауне птиц межгорных котловин Северо-Восточного Забайкалья // Экология птиц бассейна оз. Байкал. Иркутск, 1979. С. 130–143. Текст: непосредственный.

- Толчин В. А., Пыжьянов С. В. Фауна птиц Верхне-Чарской котловины и ее зоогеографический анализ // Вопросы биогеографии Сибири. Иркутск, 1979. С. 3–33. Текст: непосредственный.

- Птицы дельты Селенги / И. В. Фефелов, И. И. Тупицын, В. А. Подковыров, В. Е. Журавлев. Иркутск, 2001. 320 с. Текст: непосредственный.

- Хабаева Г. М., Доржиев Ц. З. О гнездовании скворца в Западном Забайкалье // Фауна и ресурсы позвоночных бассейна озера Байкал. Улан-Удэ, 1980. С. 125–127. Текст: непосредственный.

- Цыбулин С. М. Птицы Северного Алтая. Новосибирск: Наука, 1999. 519 с. Текст: непосредственный.

- Щекин Б. В. Птицы Даурии. Чита, 2007. 500 с. Текст: непосредственный.