Распространение и клиническое проявление криптоспоридиоза у кошек в Тюмени

Автор: Окунев Александр Михайлович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение распространения криптоспоридиоза среди тюменских кошек, а также клинического проявления этой инвазии у данных животных. Исследование проводилось в период с 2018 по 2020 г. на базе ветеринарных клиник г. Тюмени, где были обследованы 134 кошки с признаками энтерита. На основе исследования фекалий методом нативного мазка и иммунохроматографического тестирования было выявлено в совокупности 23 кошки, пораженные криптоспоридиями, что составило 17,2 % от общего количества проверенных животных. Цифровые данные по возрастной структуре заболевания выявили, что криптоспоридиоз у животных в возрасте от 1 до 5 лет наблюдался у 60, 9 % кошек, в возрасте 6-9 лет - у 26,1 % особей и в возрасте 10-13 лет - у 13,0 % особей. Среди беспородных животных инвазированность простейшими (43,5 %) была выше, чем у чистопородных кошек (4,3-26,1 %). Патологическое действие криптоспоридий на организм инвазированных кошек сопровождалось изменениями в клеточном составе крови: снижением эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина, лейкоцитозом и повышением СОЭ (достоверно при P

Домашние кошки, криптоспоридиоз, распространение инвазии, возрастная и породная структура заболевания, морфологические и биохимические изменения в крови

Короткий адрес: https://sciup.org/140293555

IDR: 140293555 | УДК: 619:616.636(571.12)

Текст научной статьи Распространение и клиническое проявление криптоспоридиоза у кошек в Тюмени

Введение . Криптоспоридиоз кошек имеет повсеместное распространение в России. Надо отметить, что известный вид паразита Cryptosporidium parvum вызывает это заболевание и у людей, а значит, пораженные животные могут являться источниками их заражения. Поэтому данная инвазия имеет не только ветеринарное, но и медицинское значение [1, 2].

Криптоспоридии относятся к малоизученным паразитам кошек. Большинство исследований российских ученых были проведены на молодняке продуктивных животных и птицы. Однако известно, что кошки инвазируются при поедании зараженного корма или воды. Ооцисты криптоспоридий сохраняют жизнеспособность в окружающей среде при положительных температурах в течение нескольких месяцев. При попадании в организм паразиты начинают усиленно и активно размножаться, проходя несколько стадий развития (спорозоиты, трофозоиты, меро-зоиты), которое занимает 4–7 дней и составляет инкубационный период заболевания [3, 4].

Криптоспоридии являются внутриклеточными паразитами и поражают слизистую оболочку тонкого кишечника, а именно кишечные ворсинки – крипты. Состояние иммунитета определяет восприимчивость кошек к этой инвазии и тяжесть ее течения. Дисбаланс иммунокомпетентных клеток и подавление гуморального иммунитета может проявляться и как вторичное явление, на фоне нарушения всасывания питательных веществ в тонком кишечнике, а также интоксикации организма продуктами метаболизма паразитов [5–7].

При криптоспоридиозе, как и при других кишечных инвазиях, происходят серьезные изменения в общем и биохимическом составе крови животных. В частности наблюдается увеличение количества лейкоцитов и снижение содержания эритроцитов и гемоглобина, повышение СОЭ. В сыворотке крови уменьшается количество общего белка и гамма-глобулинов. Возрастает активность АСТ и АЛТ, что указывает на интоксикацию организма. Существенно изменяются обменные процессы в форме нарушения окислительно-восстановительных реакций, например расстройство углеводного обмена сопровождается снижением сахара в крови [8–10].

При подозрении на криптоспоридиоз необходима лабораторная диагностика заболевания, а именно обнаружение ооцист кокцидий в испражнениях кошек. Для выявления паразитов используют различные методы окраски мазков фекалий (карболфуксином по Цилю-Нильсену, азурэозином по Романовскому-Гимзе). В последнее время нашли широкое применение высокочувствительные серологические методы непрямой иммунофлюоресценции, иммунохроматографии и ИФА, а также ПЦР [4, 11].

Цель исследования – изучение распространения криптоспоридиоза среди тюменских кошек, а также клинического проявления этой инвазии у данных животных.

Объекты и методы. Исследование проводилось в период с 2018 по 2020 г. на базе ветеринарных клиник г. Тюмени и на кафедре незаразных болезней сельскохозяйственных животных Института биотехнологии и ветеринарной медицины. Всего было обследовано 134 кошки с признаками энтерита. После проведения осмотра и сбора анамнеза у больных кошек были отобраны образцы фекалий для лабораторного исследования на криптоспоридиоз. Копрологические исследования проводили в 2 этапа. Вначале на базе ветклиники «Мой любимчик» определяли содержание в испражнениях кошек ооцист паразитов методом нативного мазка (окраска карболфуксином). Затем отобранные об- разцы фекалий, вне зависимости от результатов собственных исследований, направляли в лабораторию INVITRO, где они были исследованы одностадийным иммунохроматографиче-ским методом с помощью полосок тест-системы для определения антигенов криптоспоридий [3, 5, 11]. Всего в результате использования 2 методов тестирования было выявлено 23 кошки, больных криптоспоридиозом. При анализе встречаемости заболевания у животных использовали собственные и литературные данные с учетом возрастного и породного состава.

Общий и биохимический анализ крови проводили в лаборатории гематологии института по общепринятым методикам. Для сравнения результатов исследования составили две группы беспородных животных в возрасте 1–2 года: 1-я опытная – 4 кошки с подтвержденным диагнозом на криптоспоридиоз и 2-я контрольная – 4 здоровые кошки. Полученные цифровые значения обрабатывали методом вариационной статистики, при этом достоверность разницы (td) для сравниваемых показателей определялась по критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. По данным некоторых авторов, в России пораженность молодняка домашних животных криптоспоридиозом в последние годы колебалась в пределах 5,8–38,5 % в зависимости от региона [1, 8].

Наши выборочные исследования показали, что в Тюмени уровень заражения кошек криптоспоридиями не превышает 17,2 %. Сравнительные данные по обнаружению паразитов у кошек выявили тот факт, что микроскопия нативных мазков фекалий не всегда дает положительные результаты. Повторное исследование тех же самых проб одностадийным иммунохро-матографическим методом обнаруживает антигены криптоспоридий в два раза чаще (рис. 1). Это связано с тем, что очень маленький размер ооцист паразитов (4–5 мкм) часто затрудняет их распознавание в мазках фекалий больного животного. Кроме того, с калом может выделяться небольшое количество ооцист и порционно, поэтому не в каждой пробе они обнаруживаются, что обусловлено цикличностью их полового размножения в кишечнике [2, 3, 5].

Кол-во проб

-

■ Перовичное исследование (метод нативного мазка)

-

■ Повторное исследование

(иммунохроматографический метод)

Рис. 1. Сравнительные данные по выявлению криптоспоридиоза у кошек микроскопическими серологическим методами

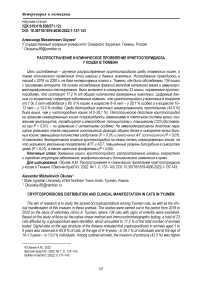

На рисунке 2 приведены цифровые данные по возрастной структуре заболевания. Из них следует, что криптоспоридиоз у животных в возрасте от 1 до 5 лет наблюдался у 14 кошек, в возрасте 6–9 лет – у 6 особей и в возрасте 10–13 лет – у 3 особей. Из приведенного материала следует, что у молодых кошек инвазия встречается чаще, чем у зрелых, то есть здесь прослеживается такая же тенденция, как и у продуктивных животных, у которых молодняк (ягнята, телята, поросята) страдает от простейших паразитов значительно чаще, чем взрослый скот [1, 5, 6].

Рис. 2. Соотношение возрастных групп кошек, больных криптоспоридиозом, %

Возраст 1-5 лет

Возраст 6-9 лет

Возраст 10-13 лет

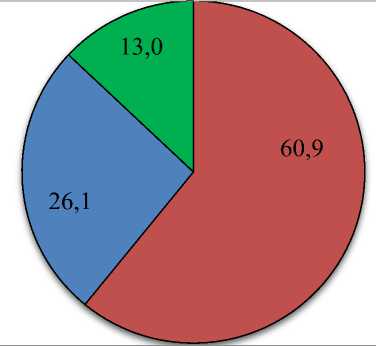

Встречаемость криптоспоридиоза среди разных пород зараженных кошек представлена на рисунке 3. Из нее следует, что среди беспородных животных инвазированность простейшими (43,5 %) была выше, чем у чистопородных кошек (4,3–26,1 %). Однако из этого нельзя делать вывод о том, что имеется генетическая предрасположенность у кошек различных пород. Такое соотношение, по-видимому, связано с тем, что в выборке животных, которые поступали в клиники с энтеритом, беспородных кошек было более 70 %, а чистопородные особи с похожей патологией встречались реже. Необходимо также учитывать, что содержание и кормление тех и других животных может значительно отличаться. Например, в частном секторе беспородные кошки имеют больше шансов заразиться паразитами при ловле грызунов, потреблении загрязненной воды и корма [1,4].

У больных животных наблюдалась интермиттирующая лихорадка с подъемом температуры до 40 °С и падением до 38 °С в течение суток. Из других симптомов отмечали диарею, метеоризм, булимию, дегидратацию, угнетенное состояние.

При исследовании крови у инвазированных кошек были выявлены изменения как в клеточном составе, так и в биохимических показателях. В частности у них наблюдалось некоторое снижение эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина, лейкоцитоз и повышение СОЭ по сравнению со здоровыми особями (табл.). Однако достоверное различие между цифрами отмечалось только в скорости оседания эритроцитов (P < 0,01), что свидетельствует о воспалительном процессе в кишечнике и возможном дисбактериозе, который часто развивается при паразитарных энтеритах [3, 6, 10].

Беспородная

Шотланская

Персидская

Тайская

Донской сфинкс

Рис. 3. Соотношение породных групп кошек, больных криптоспоридиозом, %

Показатели общего и биохимического анализа крови у здоровых и больных криптоспоридиозом кошек

|

Показатель |

Группа животных |

Уровень достоверности |

|

|

Здоровые |

Больные |

||

|

Эритроциты, 1012/л |

8,9±2,2 |

5,8±1,4 |

– |

|

Лейкоциты, 109/л |

6,2±1,3 |

8,1±1,9 |

– |

|

Тромбоциты, 109/л |

340,8±31,9 |

316,9±29,3 |

– |

|

Гемоглобин, г/л |

126,9±19,5 |

104,1±17,2 |

– |

|

СОЭ, мм/ч |

9±1,2 |

22±1,9 |

< 0,01 |

|

Белок общий, г/л |

64,7±6,1 |

58,0±8,2 |

– |

|

Альбумины, г/л |

34,1±2,1 |

36,1±2,4 |

– |

|

Глобулины, г/л |

30,6±3,0 |

21,9±1,8 |

< 0,01 |

|

Соотношение А/Г |

1,1±0,2 |

1,7±0,3 |

< 0,01 |

|

Креатинин, мкмоль/л |

116,4±14,5 |

128,5±24,3 |

– |

|

Билирубин общий, мкмоль/л |

2,7±0,8 |

12,9±1,6 |

< 0,01 |

|

АСТ, Ед/л |

31,2±3,1 |

58,9±6,2 |

< 0,01 |

|

АЛТ, Ед/л |

18,4±4,8 |

97,3±19,6 |

< 0,01 |

|

Щелочная фосфотаза, Ед/л |

22,4±3,8 |

47,6±9,3 |

< 0,05 |

|

Глюкоза, моль/л |

4,8±0,9 |

3,2±0,8 |

– |

При сравнительном анализе лабораторных данных отмечено некоторое снижение концентрации общего белка в сыворотке крови больных кошек и нарушение соотношений его фракций, а именно уменьшение количества глобулинов (P < 0,01) – источника иммунных тел в организме. Увеличение А/Г соотношения (P < 0,01) также свидетельствует о подавлении синтеза иммуноглобулинов в организме инвазированных особей. Из этого можно сделать вывод, что криптоспоридиоз приводит к ослаблению иммунитета у больных кошек. Снижение устойчивости таких животных к патогенным факторам отмечено и другими исследователями [2, 5, 7].

Достоверное увеличение показателей АЛТ и АСТ (P < 0,01), а также щелочной фосфатазы (P < 0,05) у больных кошек по сравнению с интактными животными говорит о дисфункции печени, так как эти внутриклеточные ферменты высвобождаются при разрушении гепатоцитов. Дополнительным подтверждением деструктивного действия криптоспоридий на ткани печени и эритроциты пораженных особей является повышенный уровень билирубина в крови (P < 0,01). Наши опытные данные согласуются с выводами других ученых об интоксикации организма животных продуктами метаболизма крип- тоспоридий, паразитирующих в слизистой оболочке тонкого кишечника [4, 5, 9].

Выводы

-

1. Инвазированность кошек в г. Тюмени криптоспоридиозом в среднем составляет 17,2 %, при этом чаще поражаются молодые беспородные животные (43,5 %) в возрасте от 1 до 5 лет (60,9 % случаев обнаружения паразитов).

-

2. Клиническая симптоматика при криптоспоридиозе у кошек характеризуется интермиттирующей лихорадкой с колебаниями температуры от 38 до 40 °С в течение суток, а также диареей, метеоризмом, булимией, дегидратацией, угнетением состояния.

-

3. Патологическое действие криптоспоридий на организм инвазированных кошек сопровождается изменениями в клеточном составе крови, а именно снижением эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина, лейкоцитозом и повышением СОЭ (достоверно при P < 0,01) по сравнению с интактными особями. На иммунодепрессивное действие паразитов указывает нарушение соотношений фракций общего белка в сыворотке крови больных кошек: уменьшение количества глобулинов (P < 0,01) – источника иммунных тел в организме и увеличение А/Г соотношения (P < 0,01).

-

4. Установлено деструктивное влияние криптоспоридий на ткани печени инвазирован-ных кошек, на что указывает увеличение показателей АЛТ и АСТ, повышенный уровень билирубина в сыворотке крови (P < 0,01), а также щелочной фосфатазы (P < 0,05).

Список литературы Распространение и клиническое проявление криптоспоридиоза у кошек в Тюмени

- Никитин В.Ф. Биолого-эпизоотологические особенности криптоспоридиоза домашних животных и его профилактика // Российский паразитологический журнал. 2007. № 1. С. 87-96.

- Криптоспоридии и макроорганизм: факторы, влияющие на развитие криптоспоридиоза / Е.Г. Старикова [и др.] // Вестник РАМН. 2017. № 76 (6). С. 420-427.

- Дехнич А.В. Клинические и микробиологические аспекты криптоспоридиоза. URL: http://www.antibiotic.ru/cmac/2000_2_3/051.htm.

- Криптоспоридиоз. URL: http://www.iqmed.ru/ pls/biblioteka/kishechnieinfectii/A07/A07.2.html.

- Калюжный С.И. Микробиологическое, иммунологическое и биохимическое обоснование комплексной терапии при криптоспоридиозе поросят: автореф. дис. ... д-ра ветеринар. наук: 03.02.11. Саратов, 2011. 42 с.

- Шишкарев С.А., Малунов С.Н. Сравнительная эффективность кокцидиостатиков при эймериозе телят в Ивановской области // Вестник КрасГАУ. 2019. № 9. С. 79-83.

- Petry F., Jakobi V., Tessema S. Host immune response to Cryptosporidium parvum infection. Exp Parasitol. 2010. No. 126 (3). 304-309.

- Бейер Т.В. Новое в изучении возбудителя криптоспоридиоза (Cryptosporidium, Sporo-zoa, Apicomplexa) // Вестник ветеринарии. Ставрополь, 1998. № 1. С. 48-52.

- Малахов Н.С., Васильев В.А. Биохимический состав сыворотки крови поросят при экспериментальном и спонтанном криптоспоридиозе // Российский паразитологический журнал. 2014. № 4. С. 64-68.

- Окунев А.М. Патологические изменения в организме собак при эхинококковой инвазии в Тюменской области // Вестник НГАУ. 2021. № 2 (59). С. 132-140.

- Garcia L. Laboratory identification of the microsporidia. Clin. Microbiol. 2002. V. 40. P.1892-1901.