Распространение и морфология бактерий-деструкторов в содовом озере Зун-Торей (Забайкалье)

Автор: Захарюк Анастасия Геннадьевна, Егорова Дарья Васильевна, Намсараев Баир Бадмабазарович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучено распространение и морфологическое разнообразие бактерий-деструкторов органического вещества в песчаном мате озера Зун-Торей. Показано, что численность первичных деструкторов на несколько порядков выше числа клеток вторичных деструкторов.

Бактерии-деструкторы, содовые озера, численность

Короткий адрес: https://sciup.org/148179571

IDR: 148179571 | УДК: 579.26

Текст научной статьи Распространение и морфология бактерий-деструкторов в содовом озере Зун-Торей (Забайкалье)

Бессточное солоноватое озеро Зун-Торей расположено на юге Забайкалья. Площадь водного зеркала 302 км2. В береговой зоне озера активно развиваются песчаные маты. Песчаный мат представляет собой рыхлую структуру, проросшую клетками цианобактерий. Ранее проведенные исследования [1, 2] показывают, что в песчаном мате озера активно протекают процессы продукции и деструкции органического вещества с участием различных физиологических групп бактерий. Деструкция органического вещества в содовых озерах идет до полного его разложения [3]. Процесс деструкции начинается с гидролиза полимерных соединений гидроли-тиками, из которых целлюлозоразлагающие бактерии играют важнейшую роль в цикле органического углерода. Метаногены и сульфатредук-торы являются терминальными деструкторами. В содовых озерах сульфатредукция является наиболее ярким и значимым процессом на заключительных этапах деструкции органического вещества [4].

Цель настоящей работы – изучение распространения и морфологии первичных и вторичных деструкторов в песчаном мате содового озера Зун-Торей.

Объекты и методы

Объектом исследования служил песчаный мат из содового озера Зун-Торей, расположенного на территории Забайкальского края.

Пробы песчаного мата по горизонтам отобраны в сентябре 2009 г. Максимальная толщина мата достигала 7 см.

В момент отбора проб вода в озере характеризовалась следующими значениями: t воды –

14 оС; рН – 9,49; общая минерализация – 7,0 г/дм3; концентрация карбонатов – 600 мг/дм3; концентрация гидрокарбонатов – 1,952 г/дм3.

Учет численности клеток микроорганизмов проводили методом предельных разведений на элективных средах.

Пробы высевали на жидкую или агаризован-ную минеральную среду состава (г/л):

КН2РО4 –0,2;

MgCl2 ˙ 6Н2О –0,1;

NH4Cl –0,5;

NaCl –15;

дрожжевой экстракт –0,05;

раствор микроэлементов по Пфеннигу – 1мл/л.

Для культивирования сульфатредуцирующих бактерий к вышеописанной среде добавляли (г/л): Na 2 SO 4 ˙ 10Н 2 О – 3; Na 2 S ˙ 9Н 2 О – 0,05; металлическую скрепку или FeSO4

В качестве субстратов вносили для целлюло-золитиков – полоски фильтровальной бумаги; для сульфатредукторов – лактат натрия (3 г/л).

Сапрофитные бактерии определяли на среде РПА:10.

Значение рН, соответствующее природному значению в озере, устанавливали соотношениями NaHCO 3 и Na 2 CO 3 .

Морфологию клеток изучали в световом микроскопе Ahiostar plus (Karl Zeiss, Германия) с фазовым контрастом при увеличении 1000х.

Результаты и обсуждение

Наличие органических и минеральных веществ в водной толще, донных осадках и песчаных матах содовых озер благоприятствует широкому распространению гидролитических бактерий.

В песчаном мате озера Зун-Торей в высокой численности выявлены сапрофитные бактерии-деструкторы и целлюлозолитические бактерии, осуществляющие аэробное и анаэробное разложение целлюлозы.

Численность аэробных и факультативно анаэробных сапрофитных бактерий в мате составила 3 млн КОЕ. Колонии сапрофитов на чашках отличались размерами и пигментацией. Выявлены кремовые, желтые и ярко-оранжевые колонии. Размеры колоний варьируют от 1 до 4-5 мм. Края колоний ровные, профиль выпуклый или каплевидный, реже плоский и вросший в агар.

Максимальная численность аэробных ЦРБ (1 млн кл/см3) зафиксирована в подповерхностном слое мата и на глубине 3-5 см. Наименьшее число клеток (10 тыс. кл/см3) выявлено в нижнем слое мата на глубине 5-7 см (табл. 1).

Численность анаэробных ЦРБ варьировала от 1 млн кл/см3 до 100 млн кл/см3. Наивысшая численность целлюлозолитиков зарегистрирована в поверхностном слое мата. С глубиной численность бактерий, гидролизующих целлюлозу, снижалась.

Образование гидролитическими бактериями низкомолекулярных органических веществ, присутствие сульфатов биогенного и абиогенного происхождения способствуют активной деятельности сульфатредуцирующих бактерий (СРБ).

Максимальная численность сульфатредукто-ров (100 тыс. кл/см3) отмечена в нижних слоях мата, на глубине 5-7 см (табл. 1). Резкое изменение численности СРБ по горизонтам не зафиксировано.

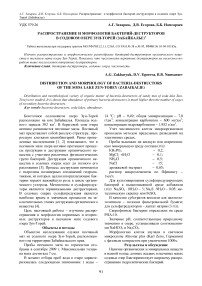

Таблица 1

Численность бактерий-деструкторов в песчаном мате оз. Зун-Торей

|

Проба, см |

Численность, кл/см3 |

||

|

ЦРБ |

СРБ |

||

|

аэробы |

анаэробы |

||

|

Песчаный мат |

105 |

108 |

104 |

|

0 -1 |

106 |

107 |

104 |

|

1-3 |

105 |

107 |

104 |

|

3-5 |

106 |

107 |

104 |

|

5-7 |

10 4 |

106 |

105 |

Проведенные микроскопические исследования накопительных культур целлюлозолитических бактерий выявили различные морфотипы клеток. В поверхностном слое мата в большом количестве присутствовали изогнутые палочки, нередко встречались тонкие подвижные палочки – спириллы. Отмечена большая плотность клеток. В нижних слоях песчаного мата преобладали длинные тонкие палочки со спорой, отдельные споры. Можно предположить, что целлюлозоразлагающие бактерии представлены подвижными спорообразующими палочками, что морфологически соответствует роду Clostridium.

Микроскопическое исследование СРБ показало доминирование подвижных вибрионов. Реже встречались одиночные палочки, отличающиеся размерами и подвижностью.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в щелочных условиях содовых озер Забайкалья активно функционирует микробное сообщество, в состав которого входят гидролитические бактерии, осуществляющие первичную деструкцию органического вещества и сульфатредукторы, разлагающие органические соединения на терминальных этапах. Показано, что число клеток первичных бактерий-деструкторов на несколько порядков выше числа клеток вторичных деструкторов.