Распространение и разнообразие сульфатредуцирующих бактерий в слабоминерализованных щелочных гидротермах Байкальской рифтовой зоны

Автор: Бархутова Д.Д., Раднагуруева А.А., Данилова Э.В.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (25), 2023 года.

Бесплатный доступ

В слабоминерализованных щелочных гидротермах Байкальской рифтовой зоны создаются условия для развития термофильных и мезофильных сульфатредуцирующих бактерий. Исследовано разнообразие и распространение сульфатредукторов с помощью культуральных и молекулярных подходов. Сульфидогенное сообщество представлено бактериями классов Nitrospira, Deltaproteobacteria, Clostridia и Thermodesulfobacteria. Среди них многочисленными были термофильные бактерии рода Thermodesulfovibrio (класс Nitrospira) и мезофильные бактерии рода Desulfarculus (класс Deltaproteobacteria), редкими - бактерии родов Desulfobacca, Desulfococcus (класс Deltaproteobacteria), Desulfotomaculum, Thermodesulfobium, Desulfurispora (класс Clostridia). Сульфидогенное сообщество участвует в восстановительной фазе цикла серы при температуре 30-75 °С в диапазоне рН от 7 до 10,5 в условиях щелочных гидротерм Байкальской рифтовой зоны. Полученные данные свидетельствуют о том, что многочисленные и редкие таксоны сульфатредуцирующих бактерий могут занимать разные экологические ниши и вместе сохранять экологическую значимость сульфатредуцирующих бактерий в щелочных гидротермах Байкальской рифтовой зоны.

Сульфатредуцирующие бактерии, бактериальная сульфатредукция, щелочные гидротермы, байкальская рифтовая зона

Короткий адрес: https://sciup.org/148328086

IDR: 148328086 | УДК: 579.26 | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-3-17-30

Текст научной статьи Распространение и разнообразие сульфатредуцирующих бактерий в слабоминерализованных щелочных гидротермах Байкальской рифтовой зоны

Бактериальный процесс сульфатредукции является ключевым звеном в глобальном биогеохимическом цикле серы и углерода и играет важную роль на терминальных этапах анаэробной деструкции органического вещества [Заварзин, 2003]. Сульфатредуцирующие прокариоты, восстанавливающие сульфат, универсальны с точки зрения условий роста и могут развиваться в самых разных условиях окружающей среды. Они получают энергию за счет переноса электронов между различными донорами (органическими соединениями, водородом или окисью углерода) с сульфатом, образуя сероводород [Muyzer and Stams, 2008]. Экстремальные гидротермальные системы являются источником сульфатредукторов, которые могут расти при повышенных температурах и различных значениях pH.

С помощью культуральных и молекулярных подходов на основании нуклеотидных последовательностей 16S рРНК и с использованием гена сульфитредук-тазы dsrAB установлено большое разнообразие сульфатредукторов. Сульфатре-дуцирующие прокариоты включают представителей четырех таксономических групп: 1) дельтапротеобактерии, содержащие разнообразные роды грамотрица-тельных мезофильных сульфатредуцирующих бактерий (СРБ); 2) грамположи-тельные спорообразующие СРБ, устойчивые к более высоким температурам, чем мезофильная группа (между 40 °C и 60 °C) [Aüllo et al., 2013]; 3) термофильные СРБ, обитающие в условиях высокой температуры, с оптимальной температурой роста от 65 °C до 70 °C; 4) термофильные сульфатредуцирующие археи, которые распространены при температуре выше 80° [Rabus et al., 2015].

Большое количество горячих источников с различными физико-химическими свойствами широко распространены в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ) [Борисенко, Замана, 1978]. Слабоминерализованные (минерализация от 200 до 920 мг/л) щелочные (рН от 8 до 10) гидротермы с температурой 41–90 °С являются наиболее известными среди них. Исследование изотопного состава сульфатной и сульфидной серы в азотных щелочных гидротерм БРЗ показало, что сульфидная сера обеднена тяжелым изотопом по сравнению с сульфатами, что возможно при бактериальной сульфатредукции [Замана и др., 2010].

Ранее приведенные исследования функционального разнообразия микробного сообщества и интенсивности биогеохимических процессов в микробных матах и осадках гидротерм БРЗ показали, что сульфатредукция является одним из ведущих процессов на терминальных этапах деструкции органического вещества [Намсараев и др., 2006; Лаврентьева и др., 2019: Бархутова и др., 2021]. Высокая скорость процесса сульфатредукции и образование сероводорода позволяют сделать вывод об важной роли сульфатредуцирующих бактерий в процессах анаэробной деструкции органического вещества и активной деятельности бактерий цикла серы в гидротермах.

Анализируя литературные данные, следует отметить слабую изученность сульфатредуцирующих бактерий щелочных гидротерм БРЗ. Настоящая работа была направлена на выявление СРБ из анаэробных зон слабоминерализованных щелочных гидротерм БРЗ с помощью культуральных и молекулярных подходов.

Исследование СРБ, обитающих в горячих источниках при щелочных значениях рН, является важным для расширения знаний о структуре и экологических функциях микробного сообщества в экосистемах горячих источников. Выявленные культивируемые бактерии открывают новые возможности для применения в биотехнологических процессах.

Методы исследований

В полевых условиях в местах отбора проб определялись температура, рН, минерализация, концентрация карбонат- и гидрокарбонат-ионов. В лабораторных условиях определяли сульфаты, хлориды, катионы натрия, калия, кальция, магния, сульфиды [Намсараев и др., 2005].

Учет численности и выделение мезофильных и термофильных сульфатредуци-рующих бактерий проводили на модифицированной среде Постгейта [Кузнецов, Дубинина, 1989]. В качестве индикатора процесса сульфатредукции использовалась металлическая скрепка или FeSO4, в качестве доноров электронов источника углерода — натриевые соли молочной или уксусной кислот. Для выявления мезофильных и термофильных СРБ инкубацию проводили при 30 °С и 50 °С соответственно.

ДНК выделяли с помощью коммерческого набора Genomic DNA from Soil (Macherey-Nagel, Германия). Для амплификации фрагментов гена 16S рРНК использовались праймеры 343F и 806R [Dubovskiy et al., 2016]. Секвенирование библиотеки на платформе MiSeq проводилось по протоколу производителя в ЦКП «Геномика» (ИХБФМ СО РАН, г. Новосибирск).

Результаты и обсуждение

Физико-химическая характеристика гидротерм

Объектами исследования были слабоминерализованные щелочные гидротермы БРЗ — Сеюя, Кучигер, Умхэй, Алла, Гарга, Уро, Гусиха, Горячинск.

Температура воды на изливе варьировала от 41 до 79 °С. Термальные воды имели щелочную реакцию — pH варьировал от 8,2 до 9,9. В основном для исследуемых гидротерм характерны сульфатно-гидрокарбонатные натриевые воды и восстановленные условия. По содержанию сероводорода исследуемые гидротермы подразделяются на сульфидные (концентрация H2S 1-26,3 мг/дм3) и бессульфидные (H2S ≤ 0,5 мг/дм3).

В таблице 1 показано изменение физико-химических параметров в горячих ручьях, которые образуются при выходе источника на земную поверхность.

Распространение сульфатредукторов в гидротермах

В осадках слабоминерализованных щелочных гидротерм была определена численность мезофильных и термофильных СРБ. При использовании в качестве единственного источника углерода и донора электронов лактата и ацетата численность термофильных достигала 106–108 кл/см3, максимальное количество было обнаружено в осадках гидротермы Горячинск. Численность мезофильных СРБ не превышала 106 кл/см3. Высокие численности термофильных и мезофильных СРБ выявлены в осадках гидротермы Кучигер и Горячинск. Численность СРБ в осадках из гидротерм Гарга, Сеюя, Гусиха и Алла не превышала 106 кл/см3 (табл. 2).

При этом в пробах осадков источников Сеюя и Алла численность сульфа-тредукторов, растущих на лактате, была выше, чем на ацетате.

Таблица 1

Характеристика физико-химических параметров (по изливу ручья источников)

|

Источник |

Станция |

t , ºС |

рН |

Eh, мВ |

H2S, мг/дм3 |

|

Алла |

Б-33 |

75,8 |

9,1 |

-172 |

11,4 |

|

Б-33с |

53 |

8,93 |

-100 |

1,3 |

|

|

Б-34 |

74 |

9 |

-178 |

8,4 |

|

|

Б-35 |

76,4 |

9,06 |

-154 |

18,4 |

|

|

Б-6 |

53 |

9,1 |

-150 |

16 |

|

|

Сеюя |

1 |

49 |

9,75 |

-96 |

2,5 |

|

2 |

45 |

9,74 |

-84 |

0,4 |

|

|

3 |

43 |

9,7 |

-20 |

0,01 |

|

|

Гусиха |

1 |

72 |

8,5 |

340 |

0,01 |

|

2 |

43 |

8,5 |

340 |

0,01 |

|

|

Гарга |

1 |

74 |

8,5 |

20 |

0,01 |

|

8 |

73 |

8,3 |

230 |

0,01 |

|

|

Горячинск |

1 |

51,1 |

8,95 |

-63 |

1,0 |

|

2 |

50 |

8,7 |

-63 |

1,0 |

|

|

3 |

47,6 |

8,72 |

60 |

1,0 |

|

|

4 |

19,3 |

7,43 |

100 |

1,0 |

|

|

Сухая |

1 |

48,4 |

7,92 |

-95 |

19,37 |

|

2 |

38,7 |

8,13 |

-66 |

7,77 |

|

|

Кучигер |

1 |

34 |

9,56 |

-180 |

23,0 |

|

2 |

41 |

9,72 |

-17 |

23,2 |

|

|

3 |

39,6 |

9,6 |

-70 |

16,5 |

|

|

4 |

33 |

9,85 |

-43 |

16,2 |

|

|

5 |

24,7 |

9,53 |

-40 |

26,3 |

Таблица 2

Численность СРБ в донных осадках гидротерм

|

Источник |

t °С |

рН |

Термофильные СРБ, кл/см3 |

Мезофильные СРБ, кл/см3 |

||

|

ацетат |

лактат |

ацетат |

лактат |

|||

|

Кучигер, 07 |

24–21 |

9,53–9,85 |

107 |

107 |

106 |

106 |

|

Сеюя, 08 |

49–33 |

9,1–9,4 |

103–105 |

104–106 |

103 –104 |

104–105 |

|

Горячинск, 08 |

49 |

9,0 |

106 |

108 |

104 |

105 |

|

Гарга, 08 |

74–45 |

8,1–8,2 |

103 –104 |

105–106 |

103 –104 |

103–105 |

|

Алла, 08 |

76–43 |

8,9–9,1 |

104–105 |

104–106 |

103 |

104–105 |

|

Гусиха, 08 |

63–43 |

8,1–8,2 |

103 |

104 |

103–104 |

104–105 |

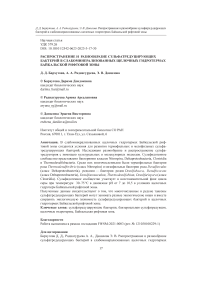

В гидротерме Умхэй численность термофильных СРБ не превышала 105 кл/ см3. Максимальная численность сульфатредукторов выявлена на глубине 6–7 см, при этом концентрация сульфидов осадках достигала 22,7 мг/дм3. Выявлена корреляция между распределением СРБ и содержанием сульфидов в осадках гидротермы Умхэй (рис. 1).

Рис. 1. Содержание H2S и lg численности СРБ в донных осадках источника Умхэй

Разнообразие сульфатредукторов

Микробное разнообразие гидротерм БРЗ, изученное нами с использованием высокопроизводительного секвенирования гена 16S, позволило выявить культивируемые и некультивируемые виды бактерий различных физиологических групп в микробных сообществах микробных матов и осадков [Лаврентьева и др., 2017, 2019; Бархутова и др., 2021; Будагаева и др., 2021]. Высокая доля термофильных бактерий филумов Acetothermia (до 58 %) и Deinococcus-Thermus (до 50 %) была выявлена в микробном сообществе в высокотемпературной зоне гидротерм Гарга и Алла. Экстремально термофильные представители филума Aquificae составляли до 10 %, археи типа Crenarchaeota — 4 % всего прокариотного сообщества. Представители Alphaproteobacteria , Bacteroidetes, Actinobacteria доминировали в осадках и в воде при снижении температуры. В микробных матах при высокой температуре доминировали аноксигенные бактерии Chloroflexi, при снижении температуры — оксигенные бактерии Cyanobacteria . В таблице 3 приведены доминирующие типы бактерий в микробном сообществе осадков (s) и микробных матов (m) гидротермы Алла.

Ранее нами было показано, что сульфатредукторы занимают значительную долю и могут составлять более трети эубактериального микробного сообщества (до 36 %) в осадках гидротермы Алла при температуре 73 °С [Раднагуруева и др., 2016]. Выявленные нуклеотидные последовательности сульфатредуцирующих бактерий, способных к диссимиляционной сульфатредукции, были родственны к культивируемым и некультивируемым термофильным бактериям рода Thermodesulfovibrio филотипа Nitrospirae.

Таблица 4

Многочисленные филотипы микробных сообществ гидротермы Алла

|

Источник, тип пробы |

t отбора, °С |

pH |

Минерализация, г/л |

Основные филотипы |

|

Al-1w Алла вода |

64,4 |

9,7 |

0,25 |

Deinococcus-Thermus 50 %, Chloroflexi 9,9 %, Aquifica e 7,7 % Gammaproteobacteria 5,9 %, Cyanobacteria/Chloroplast 5,4 % |

|

Al-0 Алла осадки |

68 |

9,8 |

0,28 |

Acetothermia 31,6 %, Firmicutes 28,6 %, Gammaproteobacteria 16 % |

|

Al-3s Алла осадки |

64 |

9,7 |

0,26 |

Acetothermia 57,9 %, Chloroflexi 6,3 %, Nitrospirae 4,6 % Crenarchaeota - 4 % |

|

Al-3w Алла вода |

58,1 |

9,6 |

0,34 |

Cyanobacteria/Chloroplast 70,7 %, Gammaproteobacteria 8 %, Chloroflexi 4,5 % |

|

Al-1m Алла мат |

41 |

9,6 |

0,25 |

Atribacteria 28,4 %, Nitrospirae 27 %, Chloroflexi 16,2 %, Alphaproteobacteria 7 %, Deinococcus-Th ermus (4,9 %) |

|

Al-3m Алла мат |

58,1 |

9,93 |

0,34 |

Chloroflexi 56 %, Nitrospirae 9,7 %, Deltaproteobacteria 2,1 %, Firmicutes 2,1 % |

|

Al-5m Алла мат |

34,4 |

9,26 |

0,35 |

Deltaproteobacteria 27 % , Gammaproteobacteria 26,4 %, Alphaproteobacteria 16,3 % Acidobacteria 17,5 % |

С использованием высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS) гена 16S рРНК было получено 27 506 и 9 483 нуклеотидных последовательностей в микробном мате и иловых отложениях гидротермы Алла соответственно. В таблице 4 представлены представители СРБ, выявленные в микробном сообществе Алла, которые относились к классам Nitrospira, Deltaproteobacteria, Clostridia и Thermodesulfobacteria. Бактериальные сообщества, как правило, неравномерны по численности и распределению: несколько видов с высокой численностью (многочисленные таксоны) и большинство с низкой численностью (редкие таксоны) [Pedrós-Alió, 2012].

Таблица 4

Наблюдаемые таксоны СРБ в микробных матах и осадках гидротермы Алла

|

Образцы |

Таксоны СРБ на уровне рода в порядке убывания численности (%) |

|

Микробный мат Al-1m (64,4 ºC, pH 9,7) |

Thermodesulfovibrio (36,2 %) Desulfarculus (0,5 %) Desulfovirgula (0,4 %) Desulfomonile (0,1 %) Desulfobacca (0,025) Desulfococcus (0,02 %) Desulfotomaculum (0,01 %) |

|

Осадки Al-1s (64,4 ºC, pH 9,7) |

Thermodesulfovibrio (0,6 %) Desulfovirgula (0,03 %) Thermodesulfobium (0,03 %) |

|

Микробный мат Al-3m (58,1ºC, pH 9,6) |

Thermodesulfovibrio (40 %) Desulfarculus (0,7 %) Thermodesulfobacterium (0,08 %) Desulfomonile (0,05 %) Desulfobacca (0,02 %) Desulfococcus (0,01 %) Desulfobulbus (0,01 %) |

|

Осадки Al-3s (58,1ºC, pH 9,6) |

Thermodesulfovibrio (14 %) Desulfarculus (1,1 %) Desulfovirgula (0,3 %) Thermodesulfobacterium (0,3 %) Desulfomonile (0,06 %) Desulfococcus (0,03 %) Desulfotomaculum 0,02 %) Desulfurispora (0,02 %) |

Наибольшее разнообразие СРБ выявлено в микробных матах. Многочисленными в микробном сообществе были представители рода Thermodesulfovibrio (класс Nitrospira). В микробных матах они составляли 36–40 %, в донных осадках их численность достигала 14 %. Следующими по численности были представители рода Desulfarculus (класс Deltaproteobacteria) (от 0,5 до 1,1 %), остальные СРБ были немногочисленны или встречались единично ( Desulfobacca, Desulfococcus, Desulfotomaculum, Thermodesulfobium, Desulfurispora ). Бактерии рода Thermodesulfobacterium (класс Thermodesulfobacteria) и Desulfurispora (класс Clostridia) были выявлены только в пробах образцов со станции с температурой при 58,1 °С.

Прогнозирование экологической функции микробов показывает, что многочисленные и редкие подсообщества по-разному реагируют на факторы окружающей среды, что позволяет предположить, что они могут занимать разные экологические ниши в горячих источниках. Редкие субсообщества могут играть более важную роль в деградации органического вещества, чем их многочисленные аналоги в горячих источниках [Jousset et al., 2017; Zhang et al., 2018].

Как правило, доминирующие таксоны демонстрируют сильную адаптацию к окружающей среде, но редкие таксоны становятся доминирующими при подходящих условиях окружающей среды. Также было обнаружено, что редкие таксоны обладают высокой активностью [Kurm et al., 2019]. Численность специализированных таксонов должна увеличиваться в ответ на конкретные изменения условий окружающей среды, которые приносят пользу им, а не другим таксонам.

Методом культивирования на элективных средах для выделения СРБ были показаны широкое распространение, высокая численность и морфологическое разнообразие мезофильных и термофильных СРБ в микробном сообществе щелочных гидротермах БРЗ.

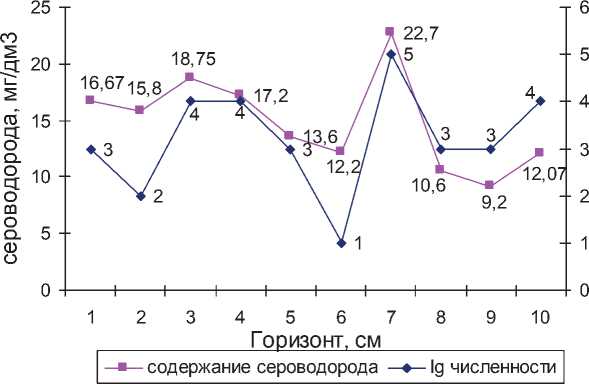

Накопительные культуры сульфатредуцирующих бактерий были выделены из микробных матов и донных осадков гидротерм Уро, Гарга, Горячинск, Умхэй, Сеюя и Гусиха (рис. 2, табл. 5).

а) б)

Рис. 2. Накопительные культуры Ga-1 (а) и Ur51L (б)

Таблица 5

Характеристика накопительных культур

|

Источник |

Культура (температура выделения, ° С) |

Тип пробы |

Морфотип клеток |

|

Уро |

Ur51L (30) |

д. ос. |

подвижные вибрионы, одиночные и сцепленные между собой |

|

Ur53L (30) |

д. ос. |

подвижные вибрионы, одиночные и сцепленные между собой |

|

|

Уро-10-ручей (30) |

д. ос. |

подвижные вибрионы, одиночные |

|

|

Уро-10-2 (55) |

д. ос. |

подвижные вибрионы, одиночные, иногда сцепленные по 2–4 клетки |

|

|

Уро-10-ручей (55) |

д. ос. |

подвижные вибрионы, одиночные, иногда сцепленные по 2–4 клетки |

Продолжение табл. 5

|

Источник |

Культура (температура выделения, ° С) |

Тип пробы |

Морфотип клеток |

|

Горячинск |

Гор-08-1-2 (30) |

м. м. |

подвижные вибрионы, одиночные |

|

Гор-10-1 (30) |

д. ос. |

неподвижные палочки, одиночные |

|

|

Гор-10-3 (30) |

д. ос. |

неподвижные палочки, одиночные |

|

|

Гор-10-1 (55) |

д. ос. |

неподвижные палочки , одиночные |

|

|

Гор-09 (55) |

д. ос. |

неподвижные палочки, одиночные и сцепленные по 2 клетки |

|

|

Гарга |

Га-07-2 (55) |

д. ос. |

тонкие прямые палочки, неподвижные, одиночные и сцепленные |

|

Га-10-3 (55) |

д. ос. |

тонкие слегка изогнутые палочки, одиночные, неподвижные |

|

|

Га-1 (55) |

д. ос. |

тонкие прямые палочки, неподвижные, одиночные и сцепленные |

|

|

Гусиха |

Гус-1-43 (55) |

м. м. |

тонкие изогнутые палочки, неподвижные, одиночные и сцепленные по 2 клетки |

|

Сеюя |

Se-08-1-2 (55) |

м. м. |

неподвижные палочки, одиночные |

|

Se-08-2 (55) |

д. ос. |

неподвижные палочки, одиночные |

Примечание: д. ос. — донный осадок, м. м. — микробный мат

В качестве доноров электронов и единственного источника углерода кроме лактата и ацетата СРБ могут использовать пируват, сукцинат, цистеин сахара и спирты (табл. 6).

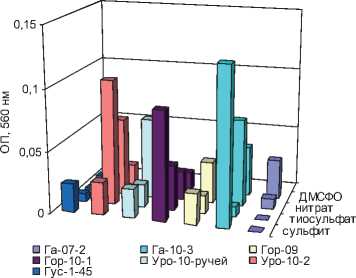

Большинство выделенных СРБ показало способность к росту при использовании сульфита, тиосульфата и нитрата в качестве единственного источника энергии и конечного акцептора электронов. Диметилсульфоксид могли использовать лишь некоторые СРБ (рис. 3).

0,12

0,08

0,04

ДМСФО нитрат тиосульфат сульфит

Ur51L Ur53L Уро-10-ручей Гор-10-1 Гор-10-3

Рис. 3. Рост СРБ на альтернативных акцепторах электронов: а) мезофильных; б) термофильных

Влияние различных субстратов на рост СРБ

Таблица 6

|

5 |

5 н CD я cd |

5 |

5 s H Ю |

5 К о s о Рч к |

Г) |

о к cd Н m |

cd s 2 |

cd О й |

cd О к к cd £ |

cd О к cd Рч |

ё s Рч о |

к s Рч о О |

к S CD Н О S д |

о

cd Н |

к S и cd Ц cd |

ё К S п к о |

ё S к |

|

|

Se-08-1-2 |

++ |

+ |

— |

++ |

— |

++ |

+ |

+ |

— |

++ |

+ |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

+ |

н. о. |

н. о. |

|

Se-08-2 |

++ |

++ |

+ |

— |

++ |

++ |

+ |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

++ |

н. о. |

н. о. |

|

Ga-1 |

++ |

+ |

— |

++ |

— |

++ |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

+ |

н. о. |

н. о. |

|

Um-09-1 |

++ |

— |

— |

— |

+ |

++ |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

н. о. |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

|

Um-09-2 |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

|

Um-09-3 |

++ |

+ |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

н. о. |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

|

Ur51L |

++ |

— |

— |

н. о. |

+ |

+ |

— |

++ |

— |

— |

— |

н. о. |

— |

++ |

+ |

н. о. |

+ |

+ |

|

Ur53L |

++ |

— |

+ |

н. о. |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

н. о. |

— |

+ |

— |

н. о. |

+ |

++ |

|

|

Уро-10-ручей (30) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

— |

+ |

++ |

+ |

— |

н. о. |

++ |

++ |

— |

н. о. |

+ |

+ |

|

|

Гор-10-1 (30) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

— |

— |

н. о. |

++ |

++ |

— |

н. о. |

+ |

++ |

|

Гор-10-3 (30) |

++ |

+ |

— |

н. о. |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

н. о. |

— |

++ |

— |

н. о. |

н. о. |

н. о. |

|

Уро-10-2 (55) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

+ |

+ |

— |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

++ |

+ |

— |

н. о. |

+ |

++ |

|

Уро-10-ручей (55) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

н. о. |

— |

++ |

— |

н. о. |

+ |

+ |

|

Га-10-3 (55) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

н. о. |

++ |

++ |

— |

н. о. |

+ |

+ |

|

Гор-10-1 (55) |

++ |

+ |

+ |

н. о. |

+ |

++ |

+ |

+ |

++ |

— |

+ |

н. о. |

— |

++ |

— |

н. о. |

+ |

+ |

Примечание: «++» — активный рост, «+» — слабый рост, «–» — рост не обнаружен, «н. о.» — не определялось

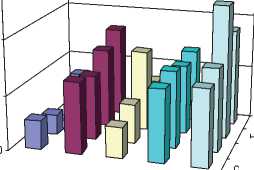

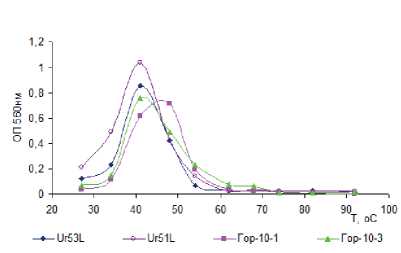

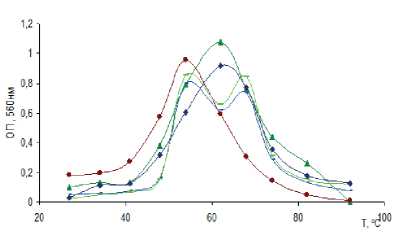

Все культуры СРБ, выделенные из щелочных гидротерм с различным температурным режимом, являются умеренными термофилами. Диапазон роста культур СРБ, выделенных при температуре 30 °С (рис. 4а), варьировал от 30 до 55 °С с оптимумом 40 °С, кроме Гор-10-1, у которого оптимум находился при температуре 45 °С. Диапазон роста культур СРБ, выделенных при температуре 55 °С, был шире — от 30 до 75 °С (рис. 4б) с оптимумом при 55 и 65 °С. Для бинарной культуры из микробного мата и осадка гидротермы Сеюя наблюдались два пика оптимума — первый при 55 °С , второй при 60 °С при диапазоне их развития 45–75 °С.

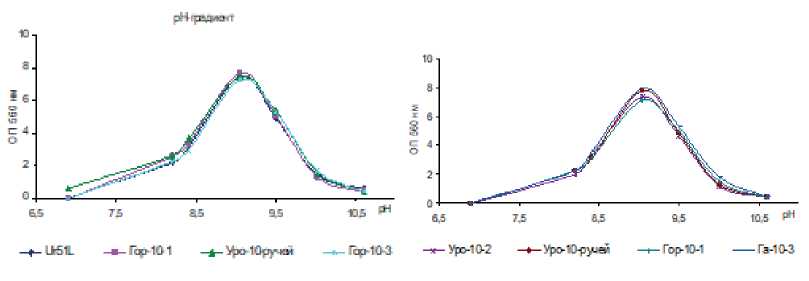

Культуры СРБ были способны развиваться в области рН от 7,0 до 10,5. Оптимальными значениями рН для роста исследуемых культур являются значения 9,0–9,2. По Вигелю [Wiegel, 1998], выделенные микроорганизмы относятся к алкалотолерантам.

Таким образом, культивируемое сульфидогенное сообщество слабоминерализованных щелочных гидротерм БРЗ представлено умеренно термофильными алка-лотолерантными СРБ.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Рост накопительных культур СРБ в зависимости от температуры (а,б) и рН (в,г)

Заключение

В этой работе мы использовали комбинацию культуральных и молекулярных подходов для получения новой информации о разнообразии микроорганизмов, участвующих в биогеохимическом цикле серы в микробных матах и осадках вдоль температурного градиента в слабоминерализованных гидротермах Байкальской рифтовой зоны. Классическими микробиологическими и молекулярными методами показано, что термофильные и мезофильные алкалотолерантные сульфатре-дуцирующие бактерии широко распространены в щелочных условиях горячих источников БРЗ. Сульфидогенное сообщество щелочных гидротерм БРЗ участвует в восстановительной фазе цикла серы температуре от 30 до 75 ºС в диапазоне рН от 7 до 10,5.

Методом высокопроизводительного секвенирования гена 16S рРНК показано, что бактерии, осуществляющие диссимиляционное восстановление сульфатов, представлены сульфатредуцирующими бактериями классов Nitrospira, Deltaproteobacteria, Clostridia и Thermodesulfobacteria. В популяции сульфидогенного сообщества гидротерм многочисленными были термофильные бактерии рода Thermodesulfovibrio (класс Nitrospira) и мезофильные бактерии рода Desulfarculus (класс Deltaproteobacteria), редкими были бактерии рода Desulfobacca ,

Desulfococcus (класс Deltaproteobacteria), Desulfotomaculum, Thermodesulfobium, Desulfurispora (класс Clostridia).

Полученные данные свидетельствуют о том, что многочисленные и редкие таксоны СРБ могут занимать разные экологические ниши и вместе сохранять экологическую значимость в щелочных гидротермах БРЗ. Различие между редкими и доминирующими таксонами и их реакцией на изменения окружающей среды может иметь особое значение при попытке предсказать изменения в составе и функционировании сообщества.

Экстремальная щелочная среда горячих источников Байкальской рифтовой зоны имеет большой потенциал для изоляции сульфатредуцирующих бактерий.

Список литературы Распространение и разнообразие сульфатредуцирующих бактерий в слабоминерализованных щелочных гидротермах Байкальской рифтовой зоны

- Борисенко И. М., Замана Л. В. Минеральные воды Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во. 1978. 162 с. Текст: непосредственный.

- Таксономический состав микробного сообщества горячего источника Алла (Байкальская рифтовая зона) / В. Г. Будагаева, А. А. Раднагуруева, А. В. Малыгин, Д. Д. Бар-хутова // Вестник Бурятского государственного университета. Биология. География. 2021. № 1. С. 3-11. DOI 10.18101/2587-7148-2021-1-3-11. Текст: непосредственный.

- Заварзин Г. А. Лекции по природоведческой микробиологии. Москва: Наука, 2003. 348 с. Текст: непосредственный.

- Изотопы сульфидной и сульфатной серы в азотных термах Баунтовской группы (Байкальская рифтовая зона) / Л. В. Замана, Ш. А. Аскаров, С. В. Борзенко [и др.] // Доклады Академии наук. 2010. Т. 435, № 3. С. 369-371. Текст: непосредственный.

- Кузнецов С. И. Дубинина Г. А. Методы изучения водных микроорганизмов. Москва: Наука, 1989. 288 с. Текст: непосредственный.

- Филогенетический анализ микробного мата в горячем источнике Гарга (Байкальская рифтовая зона) и разнообразие природных пептидаз / Е. В. Лаврентьева, А. А. Раднагуруева, Т. Г. Банзаракцаева [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017. Т. 21(8). С. 959-963. DOI 10.18699/VJ17.319. Текст: непосредственный.

- Микробное сообщество термального озера Умхей (Байкальская рифтовая зона) в зоне разгрузки подземных вод / Е. В. Лаврентьева, Т. Г. Банзаракцаева, А. А. Раднагу-руева [и др.] // Сибирский экологический журнал. 2019. Т. 26, № 6. С. 715-726. Текст: непосредственный.

- Полевой практикум по водной микробиологии и гидрохимии / Б. Б. Намсараев, В. М. Горленко, З. Б. Намсараев [и др.] ; ответственный редактор М. Б. Вайнштейн. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2005. 68 с. Текст: непосредственный.

- Микробные сообщества щелочных гидротерм / З. Б. Намсараев, В. М. Горленко, Намсараев Б. Б., Бархутова Д. Д. [и др.]. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 111 с. Текст: непосредственный.

- Органотрофные бактерии горячих источников Байкальской рифтовой зоны / А. А. Раднагуруева, Е. В. Лаврентьева, В. Г. Будагаева [и др.] // Микробиология. 2016. Т. 85, № 3. С. 347-360. Текст: непосредственный.

- Aüllo T., Ranchou-Peyruse A., Ollivier B. and Magot M. Desulfotomaculum spp. and Related Gram-Positive Sulfate-Reducing Bacteria in Deep Subsurface Environments. Front. Microbiol. 2013; 4: 362. doi: 10.3389/fmicb.2013.00362

- Barkhutova D. D., Buryukhaev S. P., Dambaev V B. et al. Taxonomical and Functional Diversity of Microbial Communities in Two Hot Springs of the Baikal Rift

- Zone. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021; 908: 012001. D01:10.1088/1755-1315/908/l/012001

- Dubovskiy I. M., Grizanova E. V, Whitten M. A. A. et al. Immuno-Physiological Adaptations Confer Wax Moth Galleria mellonella Resistance to Bacillus thuringiensis. Virulence. 2016; 7(8): 860-870. DOI: 10.1080/21505594.2016.1164367.

- Jousset A., Bienhold C., Chatzinotas A. et al. Where Less May Be More: How the Rare Biosphere Pulls Ecosystems Strings. ISME. 2017; 11: 853-862. doi: 10.1038/ismej.2016.174

- Kurm V, Geisen S., Hol W. H. G. A low Proportion of Rare Bacterial Taxa Responds to Abiotic Changes Compared with Dominant Taxa. Environ. Microb. 2019; 21: 750-758. 10.1111/1462-2920.14492

- Muyzer G., and Stams A. J. M. The Ecology and Biotechnology of Sulphate-Reducing Bacteria. Nature Reviews Microbiology. 2008; 6: 441-456. http://dx.doi.org/10.1038/ nrmicro1892

- Pedros-Alio, C. The Rare Bacterial Biosphere. Annu. Rev. Mar. Sci. 2012; 4: 449-466. doi: 10.1146/annurev-marine-120710-100948

- Rabus R., Venceslau S. S., Wohlbrand L. A Post-Genomic View of the Ecophysiology, Catabolism and Biotechnology Relevance of Sulfate-Reducing Prokaryotes. Advances in Microbial Physiology. 2015; 66: 55-321.

- Wiegel J. Anaerobic Alkalithermophiles, a Novel Group of Extremophiles. Extremophiles. 1998; 2: 257-267.

- Zhang Y., Wu G., Jiang H. et al. Abundant and Rare Microbial Biospheres Respond Differently to Environmental and Spatial Factors in Tibetan Hot Springs. Front. Microbiol. 2018; 9: 2096. doi: 10.3389/fmicb.2018.02096