Распространение и видовое разнообразие хвойно-широколиственных лесов хребта Чурки (Среднеамурская низменность)

Автор: Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье дается комплексная характеристика растительности хребта Чурки как типичного образования гор-изолятов Среднеамурской низменности. Приводятся оригинальные результаты геоботанических исследований растительного покрова, в первую очередь лесов с участием темнохвойных видов деревьев. Дается сравнительная характеристика видового разнообразия сосудистых растений 12-и пробных площадей и двух геоботанических профилей.

Растительность, хвойные растения, горы-изоляты, среднеамурская низменность, хребет чурки, видовое разнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/14328820

IDR: 14328820 | УДК: 581.9(571.621)

Текст научной статьи Распространение и видовое разнообразие хвойно-широколиственных лесов хребта Чурки (Среднеамурская низменность)

Средне амур окая низменность представляет собой крупную межгорную впадину длиной около 600 км, рельеф которой осложнен комплексом низкогорных хребтов и массивов. На левобережье Амура в центральной части Еврейской автономной области (ЕАО) находится Ульдуро-Биджанская цепь гор протяженностью более 130 км, включающая такие хребты, как Биджанские Остряки, Даур, Чурки, Ульдура. Южнее, практически параллельно, вдоль русла Амура располагается еще одна линия изолятов, состоящая из небольших сопок, - Венце-левские Высоты, Гомель, Петровские Сопки, Лумку-Ко-рань и Июнь-Корань. Среди перечисленных изолированных массивов наиболее значительный по площади и высоте - хребет Большие Чурки (максимальная высота 833 м) [1].

Мнения разных исследователей об особенностях растительного покрова гор-изолятов, его формировании сходятся. Ю.А. ЛиверовскийиБ.П. Колесников [5] считают, что большая часть дубовых и липовых, кленово-липовых и других формаций широколиственных лесов предгорий Сихотэ-Алиня и Восточно-Маньчжурской горной страны вторична. Они развились на месте различных хвойно-широколиственных лесов. Преобразование последних происходило под влиянием систематического и давнего воздействия на них лесных пожаров, постепенно полностью изгнавших из древесного полога хвойные породы. Специалисты утверждают, что место хвойных заняли более огнестойкие лиственные леса - дубняки, являющиеся «вторичными» лесами, возникшими в результате глубокого изменения всей географической среды под влиянием систематического воздействия огня и выборочной рубки хвойных пород. Г.Э. Куренцова [4] так же полагает, что нижние части горных склонов останцевых возвышенностей, многочисленные релки и приречные валы на Среднеамурской низменности покрыты лиственны ми лесами, преимущественно дубовыми, которые имеют в основном вторичный характер. Объясняется это тем, что дуб монгольский среди лиственных пород Приамурья экологически более пластичен, может произрастать в условиях (в частности на релках и крутых каменистых южных склонах), неблагоприятных для других пород. Представления о современном растительном покрове рассматриваемых территорий в литературе не имеются. За 50 лет с момента последних опубликованных данных растительность изолированных горных массивов, находящихся в окружении освоенных равнин, могла измениться. В то же время наши исследования показывают, что Приамурский геоботанический район широколиственных лесов с преобладанием дубовых, [3] охватывающий и горы-изоляты, выделяется среди других районов ЕАО наибольшим видовым разнообразием сосудистых растений - 950 видов [8].

Цель данной работы - выявить особенности распространения и видового разнообразия хвойно-широколиственных лесов изолированного горного образования Среднеамурской низменности хребта Чурки.

Материалы и методы. При проведении исследования растительности использовались методы описания пробных площадей лесной растительности, геоботанического профилирования, картографический и др. Материалами для проведения работ послужили данные лесоустройства Биробиджанского и Бобрихинского лесничеств [6], карта растительности Еврейской автономной области [3], материалы среднего пространственного разрешения со спутников Landsat 1-7, сенсоров MMS, ТМ, ЕТМ+, находящиеся в свободном доступе на сервере U.S. Geological Survey, результаты экспедиционных исследований.

Анализ картографических материалов (карта растительности Еврейской автономной области [3, 6]) пока- зал, что в Чурках преобладает лесная растительность, представленная в основном широколиственными и мелколиственными видами. На дубовые леса и редколесья с березой даурской, леспедецей и лещиной разнолистной на низкогорьях и нижних склонах приходится 40 % изучаемой территории. Смешанные широколиственные леса с примесью мелколиственных и хвойных пород на месте горных широколиственно-хвойных лесов занимают 20 %; смешанные широколиственные леса с преобладанием липы, длительно производные преимущественно по северным склонам -15 %; смешанные широколиственные леса со значительным участием дуба, на склонах разной экспозиции - 4 %. Травяные и кустарничково-травяные редколесья иногда с участием ели и пихты по горным склонам и вершинам на месте елово-пихтовых лесов распространены на 5 % площади склонов. Осиново-белоберезовые травяные леса с единичной лиственницей, иногда с дубом занимают 5 % территории. На редкостойные лиственничные леса с маньчжурской березой, преимущественно вейниково-осоковые, крупнокочкарные, моховые приходится около 1 % от площади хребта.

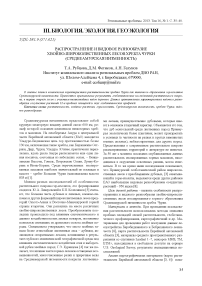

Камеральные исследования показали, что растительность с участием хвойных пород в Чурках сохранилась локально в наиболее труднодоступных местах (рис. 1). Из темнохвойных пород в естественных лесонасаждениях отмечаются молодняки ели Picea (в северо-западной части), средневозрастные кедры Pinus (в юго-восточной части). В культурах в северной части хребта указана лиственница Larix и повсеместно в ограниченном количестве - кедр. Наибольшее видовое разнообразие в древостое наблюдается на склонах юго-восточной части изучаемого горного массива. Здесь к дубу монгольскому Quercus mongolica, березам даурской Betula davurica и плосколистной Betula platyphylla, осине Populus tremula добавляются липа Tilia, тополь Populus, ольха Alnus, чо-зения Chosenia arbutifolia.

При проведении полевых исследований особое внимание уделялось проявлениям коренной растительности хребта Чурки. Временные пробные площади и геоботанические профили закладывались в массивах хвойно-широколиственных лесов с участием пихты белокорой Abies nephrolepis, елей аянской Picea ajanensis и сибир-

- геоботанический профиль

- профиль 1

- профиль 2

Стационарные

- временные пробные площади

- номер пробной площади Растительный покров:

Условные обозначения

Границы заказник Чурки

Полевые исследования:

Линейные леса с участием темнохвойных видов деревьев

Масштаб 1:200000

Рис 1. Местонахождения хвойно-широколиственных лесов, геоботанических профилей и пробных площадей хребта Чурки по материалам космоснимков и полевых исследований

Растительность (Куренцова, 1963)

Смешанные широколиственные леса с преобладанием липы, длительно производные преимущественно по северным склонам.

Описания пробных площадей лесной растительности (номера пробных площадей и названия растительных сообществ)

Широколиственно-пихтовь й разнокустарниковый вейниково-разнотравный лес.

Дубово-широколиственный разнокустарниковый золотарниково-разнотравный лес.

w

■ W'

Широколиственно-лиственничный разнокустарниковый разнотравно-вейниковый лес.

Широколиственно-еловый разнокустарниково-лимонниково-актинидиевый разнотравно-вейниковый лес.

Березово-лиственничный с елью в подросте рододендроновый разнотравно-вейниковый лес.

Березово-лиственничный рододендроновый вейниковый лес.

1 (37 в.)

6 (20 в.

3 (29 в.)

2 (29 в.)

5 (23 в.)

4 (29 в.)

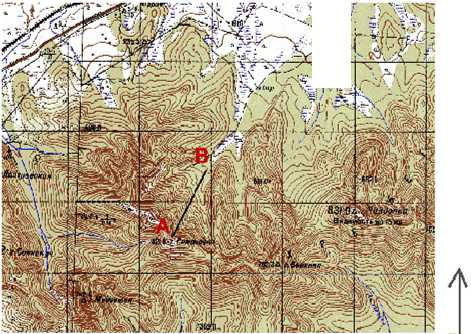

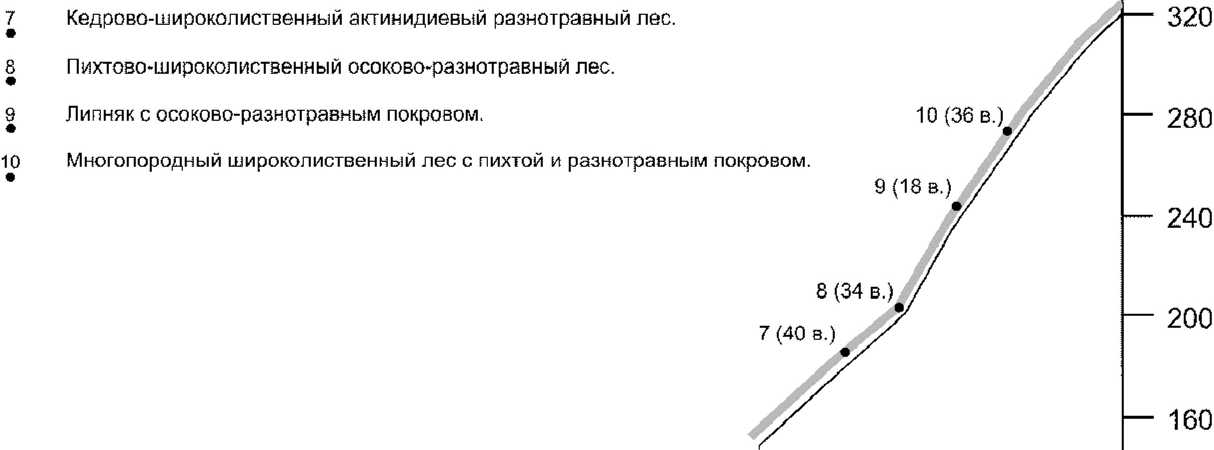

Рис. 2. Пробные площади и растительные ассоциации геоботанического профиля Xa 1 (на профиле в скобках - количество видов)

ской Pi се a obovata, лиственницы Каяндера Larix cajanderi, кедра корейского Pinus koraiensis; в широколиственных лесах, производных от хвойно-широколиственных, что подтверждалось участием в их составе традиционных спутников кедра - клена зеленокорого Acer tegmentosum, ореха маньчжурского Juglans mandshurica, чубушника тонколистного Philadelphus tenuifolius, дейции амурской Deutzia amurensis, актинидии коломикта Actinidia kolomikta и др.; в привершинных дубняках с покровом брусники Rhodococcum vitis-idaea, которые, по мнению А.П. Добрынина [2], являются производными от дубово-лиственничных лесов. Таким образом, было получено первое представление о коренном растительном покрове хребта Чурки и о его трансформации.

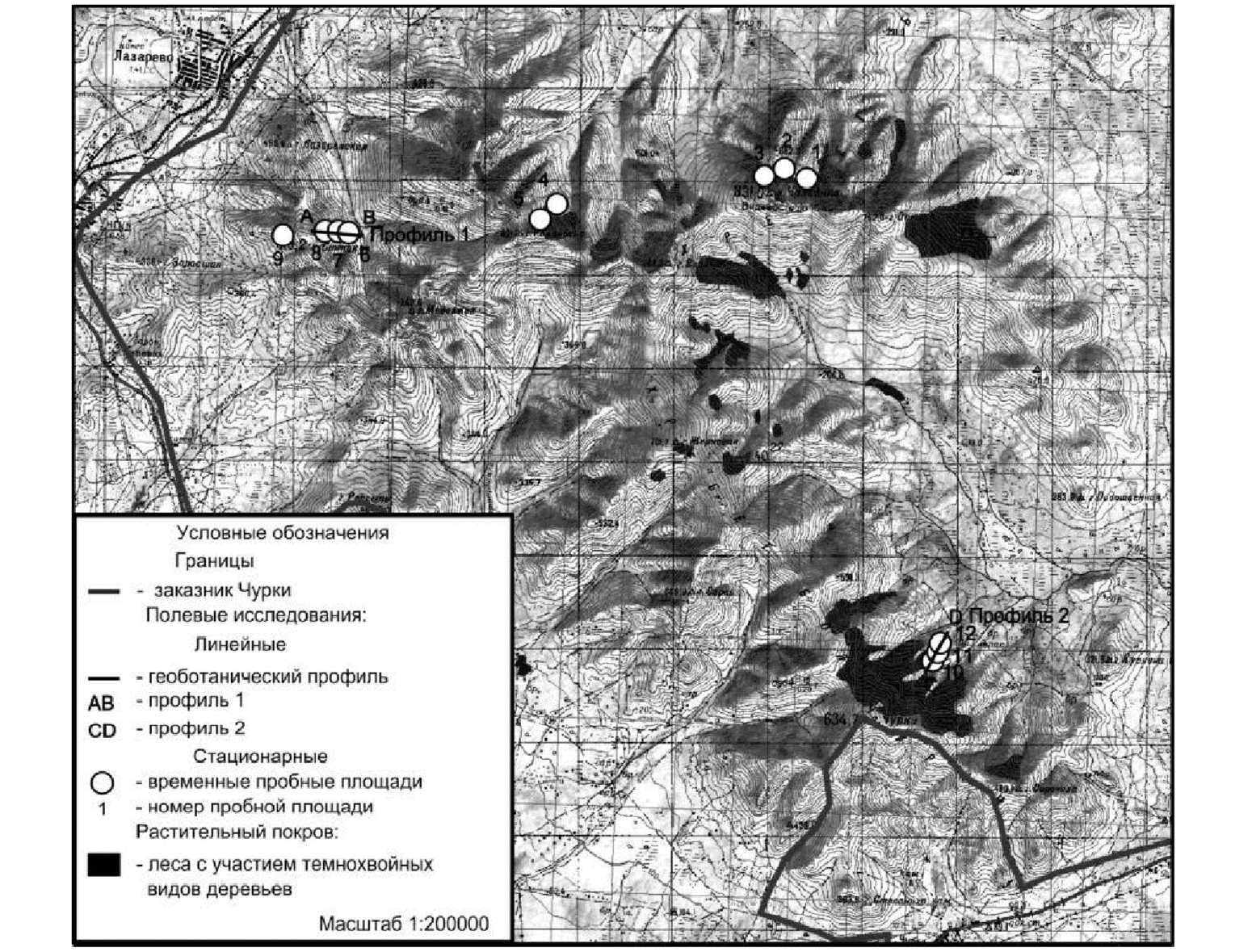

В период экспедиционных работ 2012 г. на хребте было заложено два геоботанических профиля с описаниями пробных площадей (рис. 1). Первый профиль располагается в северо-западной части хребта на северо-восточном склоне, второй - в южной части хребта на северо-западном склоне (рис. 2, 3).

В каждом ярусе пробных площадей геоботанических профилей выявлены доминирующие виды. В пробных площадях профиля № 1 среди них преобладают представители северных и среднегорных лесов, во втором профиле доминируют виды южных формаций (табл. 1).

Оба профиля охватывают леса с темнохвойными видами. При описании первого профиля с высоты более

500 м отмечены три интересующие нас ассоциации -широколиственно-пихтовый разнокустарниковый вейниково-разнотравный, широколиственно-еловый разноку-старниково-лимонниково-актинидиевый разнотравновейниковый лес, березово-лиственничный рододендроновый разнотравно-вейниковый лес с елью в подросте. При характеристике второго профиля были выявлены также три ассоциации с темнохвойными видами - кедрово-широколиственный актинидиевый разнотравный, пихтово-широколиственный осоково-разнотравный, многопородный широколиственный лес с пихтой и разнотравным покровом, которые расположены на высоте ниже 300 м.

Проведен сравнительный анализ видовых списков сосудистых растений ассоциаций, которые охватили оба профиля. Общее количество видов на пробных площадях профиля № 1 - 72, на профиле №2-90 видов. Количество сходных видов - 35. Коэффициент сходства (Жаккара) составляет 30 %, что свидетельствует о значительной разнице составов видов растений в северной и южной частях хребта, произрастающих на разных высотах и экспозициях горных склонов.

Наряду с закладкой геоботанических профилей, при проведении полевых работ на хребте Большие Чурки были сделаны описания дополнительных разрозненных пробных площадей в лесах, имеющих в древесном ярусе и подросте темнохвойные виды деревьев (сосна корейс-

Таблица 1

Доминирующие виды сосудистых растений в пробных площадях ярусов геоботанических профилей

В совокупности на пробных площадях в древостое лесов выявлено 25 видов деревьев, что составляет 50 % от количества видов деревьев в ЕАО [7]. Как видно из табл. 2, среди темнохвойных видов доминирующим является пихта белокорая. Высота деревьев от 8 м до 20 м, диаметр - от 10 см до 40 см. Ель аянская отмечена на трех проб ных площадях, средняя высота деревьев - от 10 м до 20 м; средний диаметр - от 15 см до 35 см. Взрослые представители ели сибирской и сосны корейской для хребта Чурки являются уникальными. Средняя высота деревьев ели сибирской 13 м, а диаметр 25 см; сосны корейской -12м и 30 см соответственно.

Из лиственных деревьев чаще других встречались клен зеленокорый с проективным покрытием до 25 %, клен желтый (до 5 % проективного покрытия), береза ребристая (до 20 %), ильм лопастный Ulmus laciniata (до 15 %), липа амурская (до 30 %). Все эти виды типичны для хвойно-широколиственных лесов, что указывает на их автохтонный характер произрастания. Десять видов деревье-вобнаружены только на одной пробной площади: тополь

Растительность (Куренцова, 1963)

Смешанные широколиственные леса с примесью мелколиственных и хозяйственных пород, на месте горных широколиственно-хвойных лесов.

Описания пробных площадей лесной растительности (номера пробных площадей и названия растительных сообществ)

С

Рис 3. Пробные площади и растительные ассоциации геоботанического профиля № 2 (на профиле в скобках - количество видов)

Та блиц а 2

Проективное покрытие темнохвойных видов дереввев в древостое и подросте на пробных площадях хр. Чурки, %

|

№ ПП * |

Высота местности, м |

Древостой |

Подрост |

||||||

|

Пихта белокорая |

Ель аянская |

Ель сибирская |

Сосна корейская |

Пихта белокорая |

Ель аянская |

Ель сибирская |

Сосна корейская |

||

|

1 |

355 |

30 |

15 |

5 |

1 |

||||

|

2 |

353 |

70 |

1 |

||||||

|

3 |

567 |

50 |

|||||||

|

4 |

327 |

25 |

2 |

||||||

|

5 |

340 |

60 |

6 |

||||||

|

б |

541 |

70 |

2 |

7 |

|||||

|

7 |

695 |

2 |

50 |

1 |

|||||

|

8 |

752 |

1 |

|||||||

|

9 |

567 |

15 |

5 |

2 |

1 |

||||

|

10 |

268 |

5 |

|||||||

|

11 |

204 |

20 |

1 |

||||||

|

12 |

186 |

7 |

7 |

1 |

|||||

Примечание: *ПП - пробная площадь.

дрожащий, ива козья Salix саргеа, дуб монгольский, орех маньчжурский, черемуха обыкновенная Padus avium, ольха волосистая и др.

В подросте изучаемых лесов на всех пробных площадях выявлено три вида темнохвойных деревьев (пихта белокорая, ель сибирская, ель аянская) (табл. 2). Из хвойных наиболее активное восстановление подростом наблюдается у пихты белокорой. Из лиственных деревьев преобладающие виды - клены желтый и зеленокорый. Редкими представителями в подросте на пробных площадях оказались черемуха обыкновенная, орех маньчжурский, маакия амурская Maackia amurensis, тополь душистый Populus suaveolens, липа маньчжурская ТШа mandshurica, береза плосколистная. Все эти виды являются также обычными для хвойно-широколиственных лесов.

В подлеске хвойно-широколиственной лесной растительности хребта Чурки всех пробных площадей отмечено 24 вида, это 30 % от количества кустарников ЕАО [7]. Их проективное покрытие составляет от 1 % до 10 %. Наиболее часто встречающиеся виды - актинидия коло-микта (на 11 -и пробных площадях), рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (на восьми пробных площадях). На семи пробных площадях были отмечены дейция амурская, элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus, чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius, бересклет малоцветковый Euonymus pauciflora, на шести - рододендрон даурский Rhododendron dauricum, лещина маньчжурская Corylus mandshurica, на пяти - шиповник иглистый Rosa acicularis, барбарис амурский Berberis amurensis, жимолость золотистоцветковаяВои/сега chrysantha. Все эти виды типичны и для подобных растительных формаций обширных, неизолированных горных образований. Самые редкие виды, отмеченные только на одной пробной площади: смородина маньчжурская Ribes mandshuricum, леспедеца двуцветная Lespedeza bicolor, карагана маньчжурская Caragana manshurica, таволга уссурийская Spiraea ussuriensis, шиповник корейский Rosa когеапа.

Они не являются характерными для хвойных лесов и, скорее всего, занесены с соседних формаций широколиственных и долинных лесов.

Общее количество видов, отмеченных при описании пробных площадей лесов, в травяно-кустарничковом ярусе -74 (от 7 до 27 видов на одной площади) при проективном покрытии от 1 % до 15 %. Преобладающими видами являются двулепестник альпийский, майник двулистный Maianthemum bifolium, жгун-корень Монье Cnidium monnieri, голокучник обыкновенный Gymnocarpium dryopteris, орлячок сибирский Diplazium sibiricum, ветровочник ypcKHEAnemonoides udensis, кислица обыкновенная Oxalis acetosella, золотарник тихоокеанский Solidago pacifica, вейник Лангсдорфа, волжанка азиатская Aruncus dioicus, брусника обыкновенная и др. Реже других встречаются линнея северная Linnaea borealis, княжик охотский Atragene ochotensis, дерен канадский Chamaepericlymenum canadense, хохлатка гигантская Corydalis gigantea, воронец заостренный Actaea acuminata, буковник обыкновенный Phegopteris connectilis, хвощ зимующий Equisetum hyemale, криво-кучник сибирский Camptosorus sibiricus, марена сердцелистная Rubia cordifolia, корневищник судетский Rhizomatopteris sudetica, пион обратнояйцевидный Paeonia obovata, подмаренник удивительный Galium paradoxum и др. Все эти виды либо редкие для хребта, либо нетипичные для сообществ хвойно-широколиственных лесов.

В целом в распространении растительного покрова хребта Чурки выявляются черты когда-то более выраженной высотной поясности, сходной с вертикальной зональностью Малого Хингана [9]. В нижних частях склонов были распространены лиственные леса; в распадках, в долинах ручьев - хвойно-широколиственные леса. С высотой они сменялись хвойно-широколиственными с участием кедра корейского и смешанными широколиственными лесами. В верхнем горном поясе преобладали темнохвойные леса с пихтой белокорой, которые на границе леса в привершинных частях сменялись лиственничным редколесьем с участием березы шерстистой и каменистыми россыпями с покровом из можжевельников даурского Juniperus davurica и сибирского Juniperus sibirica, горноколосника колючего Orostachys spinosa, щитовника пахучего Dryopteris fragrans, камнеломки гребенчато-реснитчатой Saxifraga bronchialis и др.

Таким образом, анализ современного видового состава сосудистых растений как растительности в целом, так и отдельных растительных сообществ, включая хвойно-широколиственные леса, хребта Чурки свидетельствует о более широком распространении темнохвойных видов деревьев в прошлом. В растительном покрове горного массива до сих пор прослеживаются элементы высотной поясности, сходной с вертикальной зональностью Малого Хингана. В настоящее время хвойные виды древесной растительности приурочены к горным склонам среднего пояса, к распадкам и долинам горных рек и ручьев. Среди хвойных деревьев широко представлена пихта белокорая, которая распространена повсеместно в местах произрастания темнохвойных видов. Ели аянская и сибирская встречаются спорадически в различных ценозах, в основном в верхних частях горных склонов. Кедр корейский отмечается преимущественно на внутренних склонах южных хребтов, на небольших высотах вблизи с водотоками, чаще единично. Наиболее благоприятный, равномерный подрост выявлен для пихты белокорой, спорадический - для елей сибирской и аянской, редкий -кедра корейского. К географическим предпосылкам сохранения участков произрастания коренных хвойно-широколиственных лесов и их видов-индикаторов в Чурках относятся значительная высота горного массива над уровнем моря, площадь хребта и его пространственные очертания, обеспечивающие наличие труднодоступных распадков и отрогов с различными режимами микроклимата, защищенных от активных внешних воздействий, в первую очередь, от пирогенного фактора.

Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН № 12-1-1130-14, № 12-III-A-09-195.

Список литературы Распространение и видовое разнообразие хвойно-широколиственных лесов хребта Чурки (Среднеамурская низменность)

- Аваряскин А.П. Рельеф/Вопросы географии Приамурья. Еврейская автономная область. Хабаровск, 1968. С. 11-18.

- Добрынин А.П. Дубовые леса российского Дальнего Востока (биология, география, происхождение). Владивосток: Дальнаука, 2000. 260 с.

- Куренцова Г.Э. Карта растительности Еврейской автономной области: Масштаб 1:300 000. Владивосток, 1963. 2 л.

- Куренцова Г.Э. Очерк растительности Еврейской автономной области. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1967. 62 с.

- Ливеровский Ю.А., Колесников Б.П. Природа южной половины советского Дальнего Востока. М.: государственное изд-во географической литературы, 1949. 382 с.

- Материалы лесоустройства Биробиджанского и Бобрихинского лесничеств Биробиджанского лесхоза (1998 г.).

- Рубцова Т.А. Дендрофлора Еврейской автономной области. Биробиджан: ДВГСГА, 2009. 98 с.

- Рубцова Т.А. Флора Малого Хингана. Владивосток: Дальнаука, 2002. 194 с.

- Фетисов Д.М. Антропогенная нарушенность природных ландшафтов российской части Малого Хингана//Вестник ДВО РАН. 2008. № 3. С. 51-57.