Распространение, миграции, численность, биология рогатого жаворонка Eremophila alpestris (L., 1758) на европейском северо-востоке России

Автор: Естафьев А.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена обычному и многочисленному виду на европейском Северо- Востоке России - рогатому жаворонку. На европейском Севере России антропогенная нагрузка на занимаемые птицами территории значительно возрастает, плотность населения птиц в пределах эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых снижается. На основе исследований автора (1965-2013 гг.) и опубликованных материалов представлен обзор состояния популяции с середины XIX в. В естественных местообитаниях численность вида в регионе остается на сравнительно высоком уровне.

Рогатый жаворонок eremophila alpestris (l, биология, экология, европейский северо-восток России

Короткий адрес: https://sciup.org/14992675

IDR: 14992675 | УДК: 598.283

Текст научной статьи Распространение, миграции, численность, биология рогатого жаворонка Eremophila alpestris (L., 1758) на европейском северо-востоке России

В 1960-х гг. в Финляндии отмечено «катастрофическое и почти полное сокращение численности вида в сезоны миграций», в Карелии – в первую половину 1970-х гг. рогатый жаворонок был обычным на пролете, в 1980-х – становится «очень редким, регистрируется не каждый год». Заметно снизилась численность вида на пролете и гнездовье в тундровой зоне и внутренних горных таежных районах Кольского п-ова. Сокращение численности птиц, возможно, произошло в связи с изменением путей пролета или вследствие ухудшения экологической ситуации [1–4]. В связи с этим особый интерес представляют проведенный анализ опубликованных работ с середины XIX столетия и материалы исследований автора, характеризующие состояние популяции рогатого жаворонка на европейском Северо-Востоке России, где численность вида сохранилась на сравнительно высоком уровне.

Материал и методы

Основной полевой материал по биологии и экологии вида собран во все сезоны 1965–2013 гг. стационарно и на маршрутах. Полевые работы про- должались свыше 62 мес. с большей продолжительностью в репродуктивный и миграционные периоды. В зоне тайги общая протяженность маршрутов составляла: пеших – 5.2, водных – 1.9 тыс. км; в восточноевропейской тундре наземные учеты проведены на площади около 120 км2, на Югорском п-ове – 32 км2. Учеты птиц в таежной зоне в период миграции выполнялись в полосе шириной 500 м в утренние и вечерние часы; в зоне тундры численность и гнездовая плотность определялись маршрутным методом по дальности обнаружения и площадным – на 1 км2, водным – с полосой охвата побережий озер и рек 60 м (с использованием бинокля с семикратным увеличением).

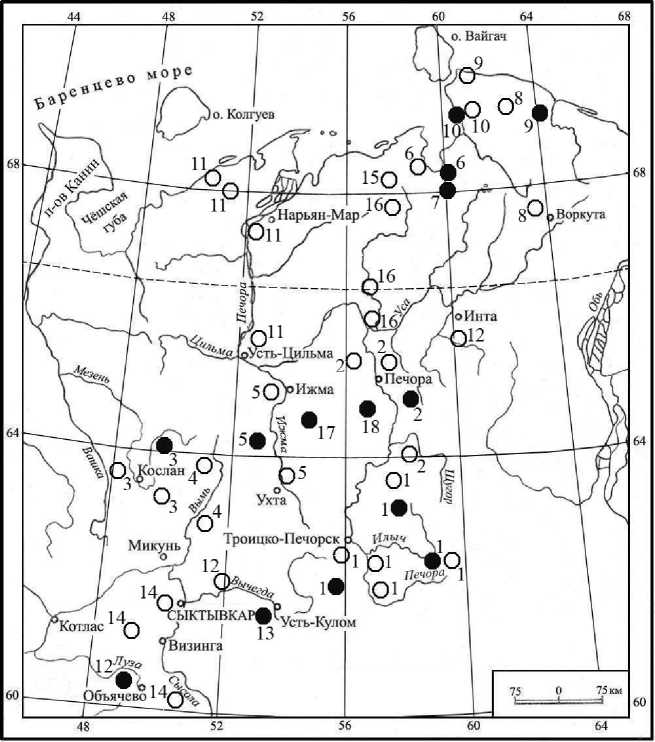

Районы стационарных исследований (см. рисунок). Зона тайги: Северный Урал и западное предгорье, бассейны рек Илыч, Северная Кельтма, Щугор; Приполярный Урал и западное предгорье, бассейны рек Печора, Большая Сыня, Щугор; Ти-манский Кряж; бассейн р. Мезень; бассейн р. Вымь; бассейн р. Ижма; бассейн рек Вишера, р. Луза; бассейн оз. Дон-Ты; окр. г. Сыктывкара; бассейн р. Ви-ледь; бассейн р. Курбат; бассейн р. Сотчем-ю. Зона предтундрового редколесья. Лесной «остров» в бассейне р.Море-Ю; р.Колва. Зона тундры . По-

Рис. Районы и годы исследований автора на европейском Северо-Востоке России. Методы исследования: ® – стационарный, о – полустационарный.

Зона тайги. 1. Северный Урал и западное предгорье, бассейны рек Илыч, Северная Кельтма, Щугор – 1965–1967, 1991 гг.; 2. Приполярный Урал и западное предгорье, бассейны рек Печора, Большая Сыня, Щугор – 1968–1974, 1994, 2001, 2003 гг.; Тиманский Кряж; 3. Бассейн р. Мезень – 1972–1974, 1976 гг.; 4. Бассейн р. Вымь – 1972, 1987–1990 гг.; 5. Бассейн р. Ижма – 1971–1972 гг.; 12. Бассейн рек Вишера – 1986 г., р. Луза – 1986-1987 гг.; 13. Бассейн оз. Дон-Ты – 1986–1991, 1996, 1998, 2000, 2002, 2007, 2009, 2013 гг.; 14. Окр. г. Сыктывкара – 1984–1991, 2001–2004, 2007–2013 гг.; бассейн р. Виледь – 1985; 17. Бассейн р. Курбат – 1999–2001 гг.; 18. Бассейн р. Сотчем-ю – 2001–2004, 2007 гг. Зона предтундрового редколесья. 7. Лесной «остров» в бассейне р.Море-Ю – 1978–1979 гг.; 16. Река Колва – 1996–1997 гг. Зона тундры . 6. Побережье Хайпудырской губы, бассейн р. Море-Ю – 1976–1977,1980 гг.; Югорский п-ов; 8. бассейн р. Большая Ою – 1981, пром.зона севернее г.Воркута – 1983 гг.; 9. Западное побережье Карской губы – 1982–1984, мыс Чайка – 1997 гг.; 10. Бассейн р.Лымбада-Яга – 1983–1984 гг.; 11. Побережье Сен-гейского пролива, бассейн оз. Урдюжское – 1978, 1982,1984 гг.; 15. Бассейн оз. Серья-ты – 1994 г.; 16. Бассейн р.Колва – 1996 г.

бережье Хайпудырской губы, бассейн р. Море-Ю; Югорский п-ов; бассейн р. Большая Ою; пром.зона севернее г.Воркута; западное побережье Карской губы, мыс Чайка; бассейн оз. Урдюжское; бассейн оз. Серья-ты; бассейн р.Колва; бассейн р.Лымбада-Яга; побережье Сенгейского пролива.

Районы маршрутных исследований. В зоне тайги пешими и водными маршрутами были охвачены долины рек: Печора с притоками Илыч, Подчерем, Щугор, Большой Паток, Большая Сыня, Северная Мылва; Ижма, Кедва, Вымь, Мезень (от верховий до с.Кослан); Вычегда с притоками – Сысола и Лок-чим, Луза; в зоне предтундровых редколесий: Кол- ва, низовья Печоры, Сула; в зоне тундры: Море-Ю, Яре-Яха, Пуче-Яха, Вакач-Шар, Колва, Науль-Яха, Лымбадаяга, Большая Ою, Сааяха; озерные системы – Нау-то, Хенде-то, Урдюжские, Сабу-то; окрестности крупных промышленных центров: Сыктывкар, Ухта, Печора, Воркута, Нарьян-Мар.

Для выяснения подвидовой систематики, линьки и степени роста оперения проводился полевой сбор шкурок птиц с последующим анализом в коллекциях Зоологического института РАН, Зоологического музея МГУ, Хельсинкского университета. Систематика, русские и латинские названия вида и подвида приняты по Л.С.Степаняну [5].

Основные результаты и обсуждение контурного оперения у большинства самцов начи-

Подвидовая систематика. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (L., 1758) – представитель рода Eremophila Boie, 1828 – Рогатые жаворонки . Тундры Евразии, о-ва Северного Ледовитого океана и Восточную Сибирь населяет тундряной рогатый жаворонок Eremophila alpestris flava Gm. , 1788 [6] (рис.). Изменчивость проявляется в степени развития желтой окраски в области горла и черного рисунка на голове и груди, общего тона оперения. Известно около 40 подвидов [5]. Отличается от других подвидов темной верхней стороной тела, желтым или беловато-желтым горлом, но не белым, как у E. a. brandti Dress , 1874. Желтизна на голове интенсивно выражена у E.a. flava Gm. поздней осенью и зимой.

Рис. Самец (слева) и самка (справа) рогатого жаворонка Eremophila alpes-tris flava Gm. в период размножения.

Статус. В зоне тундры и предтундровом редколесье – гнездящийся, в зоне тайги – пролетный вид. Гнездится в северной части Урала, на юг проникает, возможно, до 65° с.ш.

Размеры и масса. У особей с долин рек Вычегда, Большая Сыня и Море-Ю, западного побережья Карской губы длина крыла самцов (15) 104– 113, самок (8) 100-103, в среднем 108.4 и 101.5 мм; длина хвоста самцов 70–75, самок 65-67, в среднем 72.3 и 66.5 мм; цевки самцов 21.5-26.0, самок 21.5-25, в среднем 23.5 и 23.3 мм; длина клюва самцов 9.0-13.0, самок 10.2-11.0, в среднем 11.1 и 10.6 мм. Масса самцов составляет 34.5-40.0, самок 30.1 и 48.0, в среднем 37.4 и 37.3 г.

Линька. В восточноевропейской тундре и на островах Печорского и Карского морей на местах гнездовий взрослые жаворонки начинают линять в разные сроки, что зависит, в основном, от начала наступления весенних явлений и погодных условий в период размножения. На Югорском п-ове смена нается с середины июля, у самок – с середины июля и до середины августа. С начала августа происходит частичная смена рулевых и маховых перьев. Молодые птицы начинают линьку во взрослый наряд с середины июля. Птенцы во взрослом наряде отмечались с конца июля. В Тиманской тундре [7, с. 28]: «27 июня подлеток массой 27.5 г был с недоросшими перьями крыла (74 мм) и рулевыми. Молодая птица (37.9 г) 30 июля была уже во взрослом наряде. Взрослые птицы линяют во второй половине июля и в первой половине августа. 2 июля 1937 г. добыт самец с перелинявшим мелким оперением и с частично недоросшими двумя парами крайних рулевых и первых двух маховых перьев.

По С.С.Фолитареку, 15 августа 1929 г. самец был в той же степени линьки. Следовательно, линька происходит далеко не одновременно».

Распространение. Север Евразии: зона тундры, северная полоса предтундро-вого редколесья, горные области Восточной Сибири. На европейском Севере: восточноевропейские тундры, Югорский п-ов, п-ов Канин, острова Баренцева и Карского морей: Вайгач, Колгуев, Долгий, Большой Ляховский, Медвежий и ряд других меньших по размерам, южный п-ов архипелага Новая Земля. В Швеции на юг проникает до 63° с.ш., в Скандинавии до 64°с.ш.(?). На европейском Северо-Востоке: на п-ове Канин – до с.Семжа, низовий рек Мезень и Печора (65°30', севернее с. Усть-Цильма). В Предуралье до 65°40', на Урале – 65° с.ш. (?); в Восточной Сибири – 56° с.ш. [6–48].

В Зоологический музей Академии наук (г.Санкт-Петербург) Быстровым (Hern Bystrov) была передана шкурка с низовья р. Мезень (из рапорта М. Брандта: M. Brandt [9], 10 декабря 1841г.). По Харви Брауну [12,13], вид отмечен в бассейне р. Печора: у сел Усть-Цильма (65°26') с 15 апреля по 10 июня, Куя (67°45') – 18–19 июня, Алексеевка с 20 июня по 2 августа, Хабариха (65°47') – с 29 апреля по 11 июня, Становая Лахта – 26–28 июня, Двойник (68°28') – 22–30 июля; у населенных пунктов Чувинский (66°33') – 14 июня, Абрамов (66°42') – 15 июня, Виски (67°15') – 16–17 июня, Городок (67°31') – 17–18 июня, Юшина – 25 июня, Голаевская (68°53') – 13–14 июля; р. Ерса (66°13') – 13–14 июня.

На о-ве Вайгач и южном о-ве Новой Земли с конца XIX – начале XX в. был на гнездовье обычен и даже многочислен. На севере о-ва Новой Земли вид не найден [10, с. 116): “Wie weit sich ihr Verbrei-tungsbezirk auf der Nordinsel ausdehnt, kann ich nicht aufgeben” (M.Th. von Heglin an Bord der “Germania”, 18 september 1871). Об этом сообщали и другие авторы [11, 20–23, 27–29]. По Х.Т.Л. Шаанингу [28] и А.И. Толмачеву [33, с. 364], исследовавшему в июле-августе 1925 г. северо-восточную, восточную и юго-восточную части о-ва Колгуев, вид был «довольно обычен в тундрах северо-восточной части о-ва, но попадается здесь, как и вообще в пределах острова, в небольшом числе». Гнездящихся и молодых птиц он не нашел, но указывал: «достаточных оснований для сомнения в том, что он гнездится, по крайней мере, в части посещенных мест, нет». Т. Плеске [34], по данным О.Тревора-Бетти [17], Н.А.Смирнова [25, 56], Пирсона [H.J.Pear-son,19] и Маркхама [A.N.Markham, 14], указывал о нахождении вида на островах Колгуев, Вайгач и Новая Земля. По Г.П. Горбунову [35], на Новой Земле «обычен как вид», но численность мала, на северном острове он не видел.

-

Н. Зограф [N.Zograf, 16] привел находки вида на п-ове Канин. В 1913 и 1914 гг. на полуострове работали экспедиции Русского географического общества: с 30 июня по 8 августа 1913 г. от р. Сём-жа – до северной оконечности полуострова, в 1914г. по 8 августа – на юге полуострова от р.Сём-жа до рек Чёша и Чижи. Вид найден гнездящимся по всему полуострову, включая его «самую южную часть» и д. Сёмжа [37, с. 27].

В Тиманской тундре в 1951 г. был обычен на гнездовье у пос. Щелиха, от низовий р. Индига и р. Вельт – по результатам обработки коллекции Н.А. Гладковым [7] птиц разных видов указывается более 1200 экз.

В Большеземельской тундре, на Югорском п-ове и о-ве Вайгач гнездится «повсеместно от южной границы кустарниковых тундр, многочисленным становится лишь к северу от этой подзоны» [41,42], в 1958 г. в подзоне кустарниковых тундр в районе р. Сыр-Яха не встречен [49]. В 1960 г. найден обычным на островах Вайгач, Б.Воронов, Шокальского, на крупных Цинковых островах (14 августа) и в северной части Югорского п-ова [43]. В 70-х гг. ХХ в. нерегулярно наблюдался в районе г. Воркута [47], весной и летом 1976-2012 гг. у города и по берегам р. Воркута [48].

В Большеземельской тундре автором вид отмечен обычным на гнездовье: в 1976-1978 гг. на побережье Хайпудырской губы – в низовьях рек Море-Ю, Ярей-Яха, Вакач-Шар; в июне-июле 1974 г. и в июне-июле 1978–1979 гг. в среднем течении р. Море-Ю – в районе изолированного «лесного острова»; в 1992 г. – в долине оз. Науль-то и в верховье р. Науль-Яха. На Югорском п-ове в 1981 г. – в среднем течении р. Большая Ою; в 1982–1984 гг. на побережье Карской губы около озер Нау-то и Хенде-то, в 1981–1984 гг. на западном побережье в долинах рек Сед-Яга, Лымбада-Яга и в районе мыса Чайка. Группы и одиночные пары с брачным поведением встречены на побережье Сенгейского пролива южнее о-ва Колгуев в середине мая 1978 г. [46].

В зоне тайги с 1943 по 2013 гг. ежегодно весной и осенью вид регистрировали на пролете в бассейнах рек Северная Двина (и ее притоках – Выче- гда и Вымь), Печора, Мезень, Луза [36, 44–46, 50– 52]; данные автора за 1963–2013 гг.

Сезонные перемещения. Время , число стай и птиц в разные годы на Севере Европы существенно отличались в зависимости от успешности размножения в предыдущем году, погодных условий, сроков начала освобождения территории от снега весной, наступления заморозков и выпадения снега осенью.

Весенняя миграция. В орнитологической коллекции Зоологического института РАН есть экземпляр шкурки жаворонка, добытого (коллектор Роман?) 26 апреля 1935 г. у г. Чердынь (бывш.). Прилет первых стай по 15–20 особей отмечали в Кировской области в конце марта – начале апреля, массовый пролет – 11–13 мая, в Вехнекамском районе – 18 мая. Пролет длится обычно 4–10 дней в стаях по 30–60 особей, а в апреле 1990 г. у д. Исаковцы отмечена стая около 400 птиц [53, 55].

На аэродроме с. Глотово (бассейн р. Мезень) М.П. Венгеров видел 3 мая 1963 г. 15 особей, 25 мая – пролет стай с остановкой на аэродроме по 40-50 птиц.

По данным автора, в южных районах Республики Коми и у г. Сыктывкара встречается в конце апреля, массовый пролет – в первой декаде мая, когда появляются первые небольшие проталины. У д. Подтыбок (бассейн средней Вычегды), на поле, частично свободном от снега, при температуре ночью –5-60С, днем +4-60С, стая из 60 особей отмечена 4 мая 1990 г.; на асфальтированной дороге у пос. Подъельск – 26 апреля 2013 г. (в лесу и на полях высота снежного покрова около 1м, температура днем +18°С, ночью до -6оС). Группы по три и четыре самца питались насекомыми. Это самая ранняя встреча рогатых жаворонков (самцов) в бассейне р.Вычегда. На пашнях у с.Кедва и на прибрежных лугах р. Ижма отмечены 14 мая 1970 г. в стаи по 20-40 особей; в 1972 г. стаи по 100-150 и 150–240 особей наблюдались автором 20-25 мая на обводненных болотах в 5 км от с. Кедва в бассейне р. Ижма (долина р. Пипуель). В это время в лесу снег, на болоте – лед под водой. Свободны от снега были участки болота тундрового типа (где типичны карликовая березка, кустарниковая ива, угнетенные ель, сосна и береза). 22 мая 1972 г. ранним утром отмечены несколько стай, по 100150 особей, остановившихся на кормежку, на окраине с. Кедва – две стаи по 150 и 200 особей -остановки с кормежкой, 24 мая – две стаи по 40-50 особей – кормились на заливных лугах р. Кедва. На полях у с. Троицко-Печорска первые стаи до 100 особей отмечены автором в 1965 г. с 28 апреля, основную массу по 30-40 и 100-150 особей – 10-15 мая; в долине р. Сойва, притоке р. Северная Мылва – массовый пролет шел 13-19 мая. В районе аэропорта г. Печоры и взлетной полосы первые стаи по 6–30 особей наблюдались с 21 мая (1985 г.), массовый пролет в стаях по 8, 30, 40–80 и более – до 5 июня, в основном в утренние и вечерние часы. Из-за возврата холодов с конца мая направления пролета менялись с северо-восточного на восточный, западный и юго-западный. Средняя дата пролета за 14 лет от- мечена у пос. Якша в Печоро-Илычском заповеднике 3 мая (22 апреля - 19 мая) большими стаями, продолжительность достигает одного месяца [50]. В 1971 г. в бассейне р. Вымь (Гудыръельская площадь, р. Курбат – приток р. Ижмы) весной и летом автором птицы не наблюдались.

В горах Северного и Приполярного Урала вид многочислен на пролете. Основная масса птиц пролетает в стаях по 50-120 особей: в долине р. Б. Сыня – 13-25 мая; 23 мая 1970 г. в устье Кыдз-расъю с 4 до 10 час. – шесть стай по 40-50 особей; в верховье р. Большая Сыня весной 1971 г. птиц не встречали [44]. В северном Предуралье на силосных ямах и вдоль зимних дорог, по которым на лошадях вывозят силос, регулярно отмечались многочисленные стаи кормящихся пуночек, лапландских подорожников и рогатых жаворонков.

В Тиманской тундре первых семь особей встретили в долине р. Икчи 4 мая. С 5 мая отмечены пары и отдельные группы, позднее они стали обычными, держались вместе с пуночками до конца мая [7]. На побережье Сенгейского пролива южнее о-ва Колгуев прилет стай по 6-12, реже 18-24 особей и отдельных пар зарегистрирован автором в 1978 г. с 18 мая, когда территория еще была под снегом. С возвратом холодов в конце мая и в начале июня птиц не встречали.

В Большеземельской тундре первые птицы отмечались автором в первой декаде мая, прилет птиц заканчивался в начале июня, во второй половине июня встречались лишь одиночки и пары.

На Югорском п-ове у пос. Амдерма 19 мая (1957 г.) птицы были уже многочисленны, держались стайками и отдельными парами; пролет птиц на восток закончился в первых числах июня [42].

Прилет одиночек, пар и стаек по 6–18 особей (от снега в тундре были освобождены лишь небольшие участки склонов) в долину озер Нау-то и Хенде-то, в тундру перед озерной долиной на западном побережье Карской губы автором зарегистрированы с 20 мая по 12 июня; в районе оз. Сабу-то в 1983 г. – до 31 мая, в долине р. Лымбада-Яга – до 3 июня. С освобождением от снега (12–17 июня) и занятием птицами гнездовой территории встречи групп и стай жаворонков здесь были редкими. В районе г. Воркута стайки по шесть–восемь птиц в 1984 г. отмечены 7 июня.

В лесотундру и южную тундру п-ова Ямал рогатые жаворонки прилетают в начале–середине мая, останавливаясь на бесснежных вершинах холмов и берегах рек [54].

На европейском Северо-Востоке основной пролет птиц проходит по открытым местам при наличии даже небольших проталин, в основном, по обширным болотам, полям, лугам и берегам рек, в зоне тайги – в северном и северо-восточном, в восточноевропейских тундрах, на побережьях Печорского и Карского морей – в северо-восточном и восточном направлениях.

Летние кочевки. Сроки начала кочевок и осенней миграции почти полностью зависят от погодных условий и успешности размножения. При неудачном размножении и после вылета из гнезда птенцы и взрослые особи начинают кочевать.

На о-ве Колгуев кочевки небольших групп птиц наблюдались 5-15 июля [19]. В южной части о-ва Вайгач «выводки рогатых жаворонков довольно длительное время кочуют, не объединяясь. Первые небольшие стайки отмечены только 12 августа (1960 г.). В дальнейшем их число возрастало, а отдельные выводки попадались реже» [43, с.323].

По наблюдениям автора, в Большеземель-ской тундре, в низовье р. Море-Ю, первые кочующие семьи встречены на щебнистых участках ерни-ковой травянистой тундры 9–11 июля (1978 г.), к концу месяца число кочующих семей сократилось, встречались объединенные группы и стаи по 6-18 особей. Резкое похолодание, выпадение снега приводят к массовым откочевкам или гибели птиц. В долине оз. Серья-ты 18 августа в 1997 г. по этим причинам число взрослых птиц и семей сократилось, группы и стаи птиц не были встречены; в верховье р. Науль-Яхи это произошло еще раньше – в первой декаде июля (1992 г.). В 1982 г. с 20 июля в долине оз. Науль-то и в верховье р. Науль-Яха после выпадения снега и резкого похолодания в ночное время отмечались кочующие одиночные самцы, хотя в некоторых гнездах еще находились птенцы. На Югорском п-ове в долинах р. Большая Ою (1981 г.), озер Хенде-то и Нау-то кочующие одиночки, группы по две–три особи, объединенные выводки по 6-18 птиц встречались с 19 июля до начала августа (1982-1984 гг.), когда еще большое число птенцов находилось в гнездах. В долинах озер Хенде-то и Нау-то, на западном побережье Карской губы 7 июня в 1983 г., когда вся территория покрылась снегом (в результате трехдневной пурги и понижения температуры до -6°С), найдены мертвые жаворонки, тундряные чечетки и другие птицы. Из-за резкого похолодания встречаемость пар и семей жаворонков резко сократилась. В долине р. Лымбада-Яга и в районе оз. Сабу-то 14 августа 1984 г. видели взрослых птиц с плохо летающими птенцами, 20 августа – объединенные семьи по 7-12 птиц.

В южной полосе предтундрового редколесья и в зоне тайги кочующих стай, групп и одиночных рогатых жаворонков летом не встречали.

Осенняя миграция. У пос. Варнек (о-в Вай-гач) пролет первых объединенных семей зарегистрирован 26 августа (1960 г.), у пос. Амдерма массовый пролет – со 2 сентября, птицы летели семьями и стаями по 5-50 особей и до 10 сентября пролет «не ослабевал» [43].

В Большеземельской тундре в низовье р. Мо-ре-Ю массовый осенний пролет после резкого похолодания и выпадения снега автор наблюдал в 1978 г. – 20-26 августа в стаях по 40–60 особей. Птицы останавливались на кормежку на берегах реки. Пролет шел до 12 сентября. От г. Усинск до низовий р. Печора в 1997 г. в пойме, на обширных болотах с 28 августа по 17 сентября (дневная температура +8-140С) вид не был встречен.

В зоне тайги с конца сентября и до середины ноября (при задержке заморозков и выпадения снега) мигрирующие стаи по 30-120 и более особей концентрируются около хранилищ сена, силосных ям, на свободных от снега лугах и пашнях, животноводческих ферм вблизи населенных пунктов, где в достатке находят корм.

Осенний пролет птиц в Кировской области отмечался разными авторами с 1968 г. по 2005 г. (при температуре воздуха –90С) со 2 по 28 октября [55].

Местообитания. Численность.

Период размножения. В восточноевропейских тундрах, на Югорском п-ове, на южном о-ве Новой Земли, о-ве Вайгач и других крупных островах Печорского и Карского морей вид обычен, в ряде мест в периоды миграций и на гнездовье многочислен. Весной занимает проталины на лугах, полях, болотах и других открытых пространствах, встречается на шоссейных дорогах, по краям которых скапливаются семена и фрагменты растений, насекомые. Обычно гнездится на вершинах и склонах бугров в мохово-лишайниковой, редко-ивняковой, ерниковой тундре с каменистыми россыпями, песчаных обнажениях, на крутых берегах рек и неглубоких каменистых оврагах. Летом и в начале осени птицы кочуют по травянистым побережьям рек, озер и низинам в подножиях холмов.

Плотность населения вида в юго-западной части о-ва Вайгач выше у пос. Варнек, ниже – в окрестностях пос. Амдерма и «особенно на севере Вайгача». Число гнездящихся пар на 10 км маршрута: в окр. пос. Амдерма – 53.3, в окр. пос. Варнек – 71.1, в северной части о-ва Вайгач – 11.1. В июле– августе 1968 г. в кустарниковой тундре п-ова Канин послегнездовая численность птиц составляла три особи на 1 км2 [41–43, 57].

В период размножения численность птиц отличалась в предтундровом редколесье и зоне тундры, в которой она была значительно выше.

Большеземельская тундра (численность представлена в особях на 1 км2). 1976 г. Низовье р.Море-Ю, Хайпудырская губа. Травянистое побережье – 6.25; 1977 г. – 2.14; 1978 г. район «лесного острова» в среднем течении р. Море-Ю. Тундра: мохово-травянистая – 3.39; мохово-лишайниковая – 2.28. В 1979 г. этот вид здесь был редок и не попал в полосу учета; 1992 г. Зона кустарниковой тундры – долина оз. Науль-то и верховье р. Науль-Яха: ерниковая – 0.95, мохово-лишайниковая – 4.65, холмистая кустарниковая – 2.03; песчаные выдувы – 1.13; 1997 г. Зона кустарниковой тундры – верховье р. Колва: редкоивняковая – 3.0, в других местообитаниях не встречен.

Югорский п-ов: 1981 г. Тундра в среднем течении р. Большая Ою (север полуострова): редкоивняковая осоково-моховая – 16.23 особей, кустарничковая – 11.35, мохово-лишайниковая – 17.10; моховые низкорослые ивняки – 1.9; некомплексные мохово-травянистые болота – 3.64; крутые берега рек и каменистые неглубокие овраги, поросшие осокой и др. – 5.71; 1982 г. Тундра в районе озер Нау-то и Хенде-то (западное побережье Карской губы): редкоивняковая осоково-моховая – 8.38, осоково-моховая – 4.28; разнотравный низкорослый ивняк – 8.73; травянистое побережье озер – 4.65; 1983 г. – редкоивняковая осоково-моховая – 3.8; осоково-моховая – 10.47; 1984 г. Тундра в райне оз.

Сабу-то, в бассейне р. Лымбада-Яга (северо-запад Югорского п-ова): полигональная – 7.4, осоковомоховая – 2.1, каменисто-лишайниковая на вершинах холмов – 11.32, холмистая с травянисто-моховыми побережьями озер – 5.12, каменисто-галечниковая побережья Печорского моря – 3.27 особей.

На побережье Карской губы численность (на объединенный 1 км2) достигала: в районе озер Нау-то и Хенде-то в 1982 г. - 4.9, в 1983 г. - 2.8; в среднем течении р. Лымбада-Яга и около оз. Сабу-то в 1984 г. - 10.0, в 1985 г. - 14.8 особей [58].

Период миграции. По данным автора (1965– 2013 гг.), в зоне тайги и предтундровом редколесье мигрирующие группы и стаи по 12–180 особей останавливаются весной на кормежку и отдых на проталинах обширных болот, полей и пашен, прибрежных лугов, на свободных от снега участках относительно крутых берегах рек; кормятся насекомыми, семенами и частями растений на санных дорогах, по которым весной вывозят с лугов сено, с силосных ям – силос.

Под г. Сыктывкар, в низовье р. Сысола, на лугах и пашнях в полосе учета 500 м, с 16 до 20 час. отмечены (численность в особях):

11 мая 2000 г. – смешанные стаи по 60–120 самцов и самок; 6 мая 2007 г. – смешанные стаи по 20, 26, 39, 58 и около 160; 16 мая 2008 г. – смешанные стаи по 60–80; 15 мая 2009 г. – самцы стаи по 8, 24, смешанные стаи более 60; 4 мая 2010 г. – самцы, группы по 4–8 , 12–16 мая – смешанные стаи по 30–60; 12 мая 2011 г. – группы по 3–12 самцов, смешанные стаи по 40–60; 14 мая 2012 г. – смешанные стаи по 40–60, редко более 100; 16 мая 2013 г. – смешанные стаи по 18–30, 40–80.

В районе с. Выльгорт Е.В. Данилова (устное сообщение) видела 16 мая 2009 г. на пойменном лугу четыре особи. 30 апреля – 16 мая 2013 г. около с. Ыб на сельскохозяйственных полях стаи по 7– 25, несколько – по 30 и одну – 70 особей.

По данным автора, в бассейне Северной Мылвы, в устье р. Сойва, на приречных лугах стая из 200 особей встречена в 1965 г. – 2 мая, более 150 в стаях по 40, 50, 30, 23 – 13 мая, 24 особи – 17 мая; на берегу р. Печора у с. Троицко-Печорск 150 особей – 23 мая, на поле стаи по 15, 30, 50 и более особей – 25 мая. В верховье р. Илыч (Северный Урал) пролет стай до 30 птиц отмечен в 1967 г. 17-19 мая (задержка весны, местами снег). В верховье р. Большая Сыня (Приполярный Урал, гора Сундук, западные отроги хребта Сабля) 23 мая в 1968 г. (снежный покров, лишь местами проталины) с 4 до 10 час. утра наблюдали шесть стай по 40-50, реже по шесть-восемь особей. Пролет шел интенсивно до 28 мая [44]. В 1972 г. 20 мая с 6 до10 час. утра на проталинах и лугах на площади 100×150 м2 у пос. Кедва (р. Ижма, 63.5°с.ш.) встречены четыре стаи до 100 птиц, две стаи по 150–200, вечером с 20 до 23 час. на участках заливных лугов, свободных от снега, три стаи по 40–50 особей.

Гнездовый период. В Большеземельской тундре и на Югорском п-ове, по данным автора и опубликованным сведениям, наблюдается сокращение некоторых фаз: откладка яиц начинается в еще недостроенные гнезда, строительство которых заканчивается уже при полной кладке. В разных районах период откладки яиц длится в течение двух, иногда при задержке весенних явлений до трех недель. Брачные игры продолжаются вплоть до вылупления птенцов. В Тиманской тундре пение птицы начинали только через несколько дней после прилета – 9 мая, гнездовые участки они занимали в конце мая. Однако в это время еще встречались группы птиц «на несвойственных» местах для постройки гнезда [7].

По материалам автора размеры семенников отличались: в период пролета: 13 мая 1965 г. у с. Малая Сойва в бассейне р. Северная Мылва (62о с.ш.) от 3×2 до 5×5 и 6×3 мм, 23 мая 1970 г. в верховье р. Большая Сыня на северных отрогах хребта Сабля (под 65о с.ш.) от 5×5 до 7.5×5 мм; в период размножения на местах гнездования: в среднем течении р. Море–Ю (район «лесного острова») 27 июня 1978 г. в гнезде пять яиц. Семенники были – левый 5×5, правый 4×5 мм; 22 июня 1977 г. в низовье р. Море-Ю (68°20’ с.ш.) от 6×3 до 7×4 мм. 18 июня 1984 г. на западном побережье Карской губы (71°15’ с.ш.) от 6.5×5.5 до 7.8×5.7 мм, размеры яичников достигали 7×6 мм. Следовательно, физиологическая готовность к размножению достигается ко времени прилета, формирование пар происходит на местах размножения.

Полные кладки на севере Югорского п-ова содержали по четыре–шесть яиц. Размеры яиц (n=15): 22.0-23.9 × 15.25-16.8, в среднем – 22.87 × 16.29 мм. Масса яиц в конце июня (n=5) – 11.011.2 г. Цвет скорлупы яиц – бледно-бурый или зеленоватый с бурыми точками и крупными пятнами, венчик также из буроватых пятен.

Гнезда строят чаще в редкоивняковой мохово-лишайниковой и ерниковой кочкарниковой, осоково-моховой тундре на невысоких кочках, реже на щебнисто-галечниковых участках склонов холмов, оврагов, берегов рек под невысокими кустами или травой. В мохово-лишайниковом покрове делают небольшое углубление 4-6 см, диаметром 8-9 см. Гнездовая постройка двухслойная. Материалом для внешней части гнезда служат стебли растений. Второй слой – из сухих тонких травинок. Подстилка – обычно из семян пушицы, оленьей шерсти и редко перьев белой куропатки.

На южном о-ве Новой Земли (мыс Грибиони) 30 июля 1876 г. найдены два гнезда: одно – «с недавно вылупившимися, второе – с птенцами не способными к полету. Гнезда были во мху под кустиком ивы, внутри покрыты пухом пушицы» [11].

В Большеземельской тундре (данные автора), в среднем течении р. Море–Ю (район «лесного острова»), на глинисто-щебнистом участке лишайниково-моховой тундры, на вершине с крупными камнями, 27 июня 1979 г. в гнезде обнаружено пять яиц. Семенники самца составляли: левый – 5×5 мм, правый – 4×5 мм. На западном побережье Югорского п-ова, около оз. Сабу-то, на небольших проталинах с 3 июня в 1983 г. неоднократно отмечались одиночные поющие самцы, занявшие гнездовую территорию, пролет одиночных самцов и групп по четыре-шесть особей шел в северо-восточном направлении еще до 12 июня. На западном побережье Карской губы, в районе озера Нау-то, 29 июня в 1982 г. в одном гнезде было пять слабо насиженных яиц, 8 июля в шести гнездах находилось: в двух по четыре, в одном – пять, в трех – по шесть птенцов; одно гнездо птенцы покинули. 30 июня (холодно, весь день проливной дождь) многие самки плотно сидели в гнездах, некоторые пары отводили. В найденных гнездах находились: 3 июля рядом с гнездом три подлетка; 6 июля в одном – четыре, 8 июля в другом – три птенца, остальные покинули гнездо; 10 июля – в одном четыре птенца и одно яйцо с проклюнувшимся птенцом, в другом – один птенец, остальные покинули гнездо;

В 1982-1985 гг. продолжительность периода между прилетом птиц в тундру и началом гнездо-строения достигает двух–четырех недель, откладка яиц 9 июня – 5 июля, вылупление птенцов 24 июня – 20 июля, оставление птенцами гнезд 1-31 июля. Успешность размножения в разные годы отличалась. В 1982 г. при неблагоприятных погодных условиях (частые штормовые ветры) она составляла около 40% , в 1984 г. из-за гибели кладок и птенцов от хищников, при депрессии мышевидных грызунов не превышала 50%. В 1983 и 1985 гг. достигала 100%. Установлена зависимость успешности инкубации от гнездовой плотности. При низкой численности и дисперсном распределении успешность размножения была выше, но успешность выкармливания птенцов не зависела от гнездовой плотности. Период вождения птенцов на Югорском п-ове непродолжителен - около двух–трех недель [58].

В среднем течении р. Большая Ою на хребте Ямб-Пе, в увлажненной ивняково-моховой тундре (сфагновый мох, осока, ивняк высотой до 20 см, карликовая березка; на склоне оврага – каменистые россыпи, снег участками до 30–50 м2) в 1981 г. 6 июля автор наблюдал пару жаворонков, отводивших от гнезда с шестью яйцами, 5-6 июля нашел четыре гнезда с вылупившимися птенцами; 8 июля – несколько пар птиц с кормом. На подножии хребта, в каменистых россыпях, с моховыми участками 9 июля в гнезде было шесть птенцов с недоросшими рулевыми и маховыми перьями (через четыре–пять дней, возможно, они покинули гнездо).

В 1960 г. «выводки летных птенцов, которых кормили родители, наблюдались в северной и средней частях о-ва Вайгач до 19 августа. В окрестностях пос. Варнек 20 августа – уже вполне самостоятельные молодые рюмы. 17 и 20 июля на 4.5 км отмечено 20 семей с летными птенцами и 12 пар птиц, тревожащихся у гнезд с птенцами, но в одном гнезде было еще три яйца. Вылет птенцов из гнезд у пос. Амдерма произошел до 5 июля, плохо летающие птенцы встречались до 16 июля, хотя 14 июля найдено гнездо с четырьмя яйцами. Столь сильно растянутый период размножения позволяет предположить существование у рюма двух кладок в году, что особенно вероятно для Югорского п-ова и юго-западной части о-ва Вайгач» [43, с. 322–323]. На п-ове Дыроватом последние птенцы покинули гнезда 8 августа (1960 г.). Наши наблюдения за раз- множением рогатого жаворонка в северной полосе Тиманской и Большеземельской тундры, на юго-западе и севере Югорского п-ова, в некоторой степени, подтверждают предположение ранее приведенных исследователей. Однако, возможно, жаворонки вторую кладку делают после гибели первой или гибели птиц из размножающейся пары. Достоверные данные отсутствуют.

Заключение

С 60-х гг. ХХ в. в Финляндии, Карелии и на Кольском п-ове численность рогатого жаворонка на гнездовье и в периоды миграции резко сократилась. Достоверные материалы о причинах снижения численности этого вида остаются не выявленными. На европейском Северо-Востоке России антропогенная нагрузка на занимаемые птицами территории значительно возрастает, численность птиц в пределах разведанных и эксплуатируемых месторождений нефти, газа, угля, баритов и других полезных ископаемых снижается. На основе исследований (1965–2013 гг.) и анализа опубликованной литературы впервые представлен обширный материал по распространению, численности, гнездовой биологии и интенсивности миграции вида в регионе. Показаны современное состояние и динамика популяции вида с середины XIX столетия. Численность вида в естественных местообитаниях в гнез-довый период остается на сравнительно высоком уровне. В периоды миграции с давних пор птицы концентрируются на сельскохозяйственных угодьях, берегах водоемов, других открытых территориях, не исключая близости населенных пунктов. Показаны важнейшие пути миграции, предпочитаемые местообитания и гнездовая плотность птиц. Итоги многолетних исследований могут послужить основой для оценки и выявления причин снижения численности рогатого жаворонка в Скандинавии и западных районах европейского Севера России, а также для принятия мер по охране вида и его местообитаний.

Список литературы Распространение, миграции, численность, биология рогатого жаворонка Eremophila alpestris (L., 1758) на европейском северо-востоке России

- Jarvinen O., Koskimies P. Dуnamics of the status of threatened birds breeding in Finland 1935-1985//Ibis, 1990. № 3. Р. 84-87.

- Зимин В.Б., Сазонов С.В., Лапшин Н.В. и др. Орнитофауна Карелии. Петрозаводск: Карельский НЦ РАН, 1993. 220 с.

- Михайлов К.Е., Фильчагов А.В. Особенности распространения и расселения некоторых видов птиц в тундре Кольского полуострова//Орнитология,1984. Вып.19. С. 22-29.

- Семенов-Тян-Шанский О.И., Гилязов А.С. Птицы Лапландии. М., 1991. 288 с.

- Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М., 2003. 808 с.

- Дементьев Г.П. Семейство жаворонковые//Птицы Советского Союза. М., 1954. Т.5. С. 512-594.

- Гладков Н.А. Птицы Тиманской тундры//Сб. тр. Зоомузея. М., 1951. Т. VII. С.15-89.

- Gillett G. Vögel Novaja Zemlja,s//Ibis.1870. No.1(et.2). Einige ornithologische Bemerkungen über diese Inselgruppe theilte ich selbst in Peterman, s Geograf. Mitt. 1871. Р.66.

- Brandt H. Verzeichnis von der Herrn Bystrow in Mesen an das Zoologische Museum der Akademie gesandten Saugethier-und Vögel-balge. List of skins of mammals and birds (62 species) sent by Herr Bystrov of Mesen to Zool. Mus. of the Academy//Bull. Scient. de I'Academic de St. Petersbourg. V.X. 1842 P. 350-352.

- Heuglin M. Die Rosenthalische Expedition nach dem Nordpolarmeer//J. Ornitol. 1872. Jahrg. XX. Bd III. S. 113-128.

- Theel H. Note sur les oiseaux de la Nouvelle Zemble//Ann. Sci. Nat. 1876. Ser. 6. Zool. T. 4. P. 1-7.

- Brown J.A. Harvie. Sketch of the ornithology of the Lower Pechora//Proc. Hist. Soc. Glasgow. 1876. Jan. 25. P. 44-56.

- Brown J.A. Harvie. On the distribution of birds in North Russia//Mag. Natur. Hist. 1877. Ser. 4. Vol. 19. № 112. P. 277-290.

- Markham A.N. A polar Reconnaissance being the vojage on the «Jsbjоrn» to Novaja Zemlja in 1879 // Appedice. L. 1881. Feilden H.W. Note on the birds collected on the cruise of the «Isbjorn» to Novaja Zemlya in 1879 // Polar reconnaissance. 1881. P. 333-339.

- Zograf N. (Зограф Н.Ю.). Natural history observations made during a journey to the Kanin peninsula // Büll. Sci. Friendsof. Nat. Hist., Moscov, 1881. Vol.37. N.1. Р.79-81. (Естественно-исторические наблюдения во время поездки на Канин полуостров // Известия Имп. Общ-ва люб. естествознания, антроп. и этногр. 1881. Т.XXXVII. Вып.1 (протоколы заседаний).

- Trevor-Betty A. Ice bound on Kolguev//West-minster. 1895. P.421.

- Тревор-Бетти О. Во льдах и снегах (Путешествие на остров Колгуев). СПб.,1897. 216 с.

- Pearson H.J. Notes on birds observed in Russian Lapland, Kolguev and Novaja Zemlja, in 1895, with introductory remarks by Coll. H. W. Feilden. С M. Z. S.//Ibis. 1896. Ser. 7. Vol. 2. P. 199-225.

- Pearson H.J. Notes on the birds observed on Waigath, Novaja Zemlja and Dolgoi Island in 1897//Ibis. 1898. Ser. 7. Vol. 4. P. 185-208.

- Pophan H.L. Notes on birds near to Waigath//Ibis. 1898. Vol. 4. P. 458-459.

- Collet R., Nansen F. An account of the birds//The Norwegian North Polar expedition 1893-1896: Scient. Results/Ed. Fr. Nansen. L., 1899. Vol.1. 53 p.

- Jackson F.G. Noteshe birds of Franz-Joseph Land de the Jackson -Harmsworth Polar expedition, 1894 to 1897//A thousand days in the Arctic. L., 1899. P. 397-412.

- Seebhom H. Birds of Siberia. A record of a naturalist visits to the valley of the Petchora and Yenisey. L., 1901. 512 p.

- Смирнов Н.А. Охотничьи и промысловые млекопитающие и птицы Лапландии, Колгуева и Новой Земли//Журн. «Природа и охота». 1902. № 1-6; 1903. № 5-7.

- Schalow H. Fauna des Arctis.//Die Vögel des Arktis. 1904-1905. No.2. P.232.

- Бируля А.А. Очерки из жизни птиц полярного побережья Сибири//Зап. Акад. наук, физ.-мат. отд. Сер. 8. 1907. Т. 18. № 2. С. 1-157.

- Schaanning H.T. L. Vedrorend trakterne om Varangerfjorden specielt Sydvarangers fauna i aarene 1900-1906//Ostfinmarkens fuglefauna. Ornithologiske meddelelser. Bergen, 1907. P. 1-98.

- Schaanning H.T. L. Birdrag til Novaja Zemljas Fauna//Dansk Ornith. foreningstidskrift. 1916. Bd 10. S. 145-190.

- Молчанов Л.А. Орнитологические наблюдения летом 1907 г. в Архангельской губернии (На материке и Новой Земле)//Ежегодник Зоол. музея Акад. наук. 1908. Т. 13, № 3. С. 303-323.

- Sporer. Einige Bemerkungen zur Vogelfauna von Nowaja Semlja//J. Ornithol. 1917. 65 Jahrg. Bd 11. S. 334-335.

- Jordan A.V. Ein Beitrag zur Kennthis der Vogelwelt Nowaja Semljas//J. Ornithol. 1925. Bd 73. H. 3. S. 446-452.

- Толмачев А.И. К авифауне острова Колгуев//Ежегодник Зоол. музея АН СССР. Л., 1927 (1928). Т. XXVIII. Вып. 3. С. 355-365.

- Pleske Th. Birds of the Eurasian Tundra. Boston. 1928. V.6, n.3. Р.111-483+pl.38 (485 p.).

- Горбунов Г.П. Материалы по фауне млекопитающих и птиц Новой Земли//Тр. Ин-та по изучению Севера. М., 1929. Вып. 40. С. 169-239.

- Дмоховский А.В. Птицы Средней и Нижней Печоры//Бюлл. МОИП, отд. биол. 1933. Т. 42. Вып. 2. С. 214-242.

- Дементьев Г.П. Птицы полуострова Канин//Сб. тр. Гос. зоол. музея (при МГУ). М., 1935. Вып. II. С. 23-55.

- Дементьев Г.П. Опыт анализа основных элементов авифауны Восточной Палеарктики//Памяти акад. М.А. Мензбира. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 93-128.

- Клумов С.К. Остров Вайгач, его промысловая фауна и промысловые возможности//Советская Арктика. 1935. № 2. (Оттиск).

- Антипин В.М. Фауна позвоночных северо-востока Новой Земли//Проблемы Арктики, 1938. № 2. С. 153-171.

- Успенский С.М. Некоторые виды птиц на Северо-Востоке европейской части СССР//Орнитология. 1958. Вып. 197. С. 35-47.

- Успенский С.М. Птицы востока Большеземельской тундры, Югорского полуострова и острова Вайгач//Экология позвоночных животных Крайнего Севера. Свердловск, 1965. С. 65-102. (Тр. Ин-та биологии Уральского филиала АН СССР, вып. 38).

- Карпович В.Н., Коханов В.Д. Фауна птиц острова Вайгач и северо-востока Югорского полуострова/Тр. Кандалакшского заповедника. М., 1967. Вып. 5. С. 268-338.

- Естафьев А.А. Птицы западного склона Приполярного Урала/Тр. Коми фил. АН СССР. Сыктывкар, 1977. № 34. С. 44-101.

- Естафьев А.А. Фауна птиц европейского Северо-Востока (современное состояние, формирование и охрана): Дис. … д.б.н. в форме научн. доклада. СПб.: Зоологич. институт РАН, 1999. 61 с.

- Естафьев А.А. Особенности зонального распространения птиц на европейском Северо-Востоке России//Закономерности зональной организации комплексов животного населения европейского Северо-Востока России. Сыктывкар, 2005. С. 87-131. (Тр. Коми НЦ УрО РАН, № 177).

- Лобанов В.А. Изменение видового состава птиц в окрестностях г. Воркуты. М., 1978. (Деп. в ВИНИТИ 15.05.78, № 1599).

- Воркута -город на угле, город в Арктике. Второе дополненное и переработанное издание/Отв. ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2011. 512 с.

- Гладков Н.А. Материалы по птицам окрестностей Воркуты (восток Большеземельской тундры)//Орнитология. 1962. № 4. С. 15-28.

- Теплова Е.Н. Птицы района Печоро-Илычского заповедника//Тр. Печоро-Илычского гос. заповедника. 1957. Вып. 6. С. 5-115.

- Деметриадес К.К. Состав орнитофауны тайги Среднего Тимана//Животный мир европейской части СССР: Сб. науч. статей. Калинин, 1988. С. 15-23.

- Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. Птицы юго-восточной части Республики Коми//Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 132-154.

- Плесский П.В. К орнитофауне бассейна р. Летки//Тр. Вятского педагогического ин-та. 1928. Т. 3. Вып. 1. С. 31-57.

- Данилов Н.Н., Рыжановский В.Н., Рябицев В.К. Птицы Ямала. М., 1984. 332 с.

- Smirnow (Смирнов Н.А.). Zur Ornis des Barenzmeeres.//Ornithol. Jahrbuch, 1901. T.XII. Р.202-220.

- Зубцовский Н.Е., Рябицев В.К. К количественной оценке птиц полуострова Канина//Экология. 1973. № 2. С. 101-102.

- Кривцов С.К. К экологии воробьиных птиц Югорского полуострова//Экология животных европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар,1987. С. 22-26. (Тр. Коми фил. АН СССР, № 86).