Распространение нитрилконвертирующих бактерий в почвах Пермского края

Автор: Кузнецова М.В., Овечкина Г.В., Максимов А.Ю., Демаков В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Микробиология

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведен скрининг микрофлоры, утилизирующей нитрилы карбоновых кислот, в подзолистых, бурых и аллювиальных почвах, широко распространенных в Пермском крае. Обнаружено, что культуры бактерий, обладающие высокой нитрилазной активностью, в основном представлены грамотрицательными штаммами, а среди культур, продуцирующих нитрилгидратазы, преобладают нокардиоподобние актиномицеты. Выявлены сезонные колебания численности бактерий, проявляющих нитрилгидратазную и нитрилазную активность.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204423

IDR: 147204423 | УДК: 579.26:579.222.4

Текст научной статьи Распространение нитрилконвертирующих бактерий в почвах Пермского края

-

a Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

-

b Институт экологии и генетики микроорганизмов, 614081, Пермь, ул. Голева, 13

Проведен скрининг микрофлоры, утилизирующей нитрилы карбоновых кислот, в подзолистых, бурых и аллювиальных почвах, широко распространенных в Пермском крае. Обнаружено, что культуры бактерий, обладающие высокой нитрилазной активностью, в основном представлены грамотрицательными штаммами, а среди культур, продуцирующих нитрилгидратазы, преобладают нокардиоподобние актиномицеты. Выявлены сезонные колебания численности бактерий, проявляющих нитрилгидратазную и нитрилазную активность.

Некоторые нитрильные и амидные соединения являются промежуточными продуктами метаболизма или распада тканей у растений и ряда других организмов (Sibbesen et al., 1995). По-видимому, с этим связано разнообразие и широкое распространение в почве и водной среде микроорганизмов, главным образом прокариотических, активно утилизирующих нитрилы и амиды карбоновых кислот. В то же время сообщества бактерий очень чувствительны к токсическому действию нитрилов и некоторых амидов антропогенного происхождения (акриламид, бензамид) и их присутствие в среде может сильно изменять состав почвенной и водной микрофлоры. Поэтому представляет интерес изучение бактерий ^ активных деструкторов нитрилов и амидов, исследование метаболизма этих веществ у бактерий.

Цель настоящей работы – изучение биоразнообразия микроорганизмов, активно метаболизирующих нитрилы карбоновых кислот, в естественных и химически загрязненных почвах Пермского края.

Материалы и методы исследования

Материалом для выделения микроорганизмов служили образцы подзолистых, бурых и аллювиальных почв на суглинистой основе, вод естественной среды и антропогенно измененных почв (табл. 1). При учете сезонных колебаний численности бактерий образцы отбирали ежемесячно с мая по октябрь. Идентификацию бактерий проводили согласно определителю Берджи (1997), руководствам О.А. Нестеренко и соавт. (1985) и И.Б. Ившиной и соавт. (1987).

Штаммы Rhodococcus идентифицировали также с помощью видоспецифичных праймеров к генам 16S РНК в соответствии с последовательностями, представленными в базе данных Genbank. Синтез праймеров и секвенирование образцов ДНК проводилось в ООО «Евроген» (Москва).

Общее количество гетеротрофных бактерий в исследуемых почвах определяли методом питательных пластин (МПА) в сочетании с методом последовательных разведений (Методы…, 1991; Практикум…, 2004). Подсчет колоний производили на 3–5м разведении после инкубации чашек в течение 3 суток при 20°С. Нитрилгидролизущие бактерии подсчитывали высевая почвенный экстракт на минеральную солевую агаризованную среду в разведении 100, 10-1, 10-2. Колонии подсчитывали на 3–5-е сутки под малым увеличением (×10). Одновременно проводили высевы на богатую и селективную питательную среду. Численность микроорганизмов определяли как количество клеток в пересчете на 1 г сухой почвы.

Для выделения и культивирования нитрилконвертирующих бактерий применялись минеральная безазотная солевая среда N, содержащая в качестве селективного фактора 10 мМ ацетонитрил (Watanabe et al., 1987; Layh et al., 1997). Клетки бактерий выращивали в 100 мл среды в конических колбах объемом 250 мл при температуре 28°С и постоянном перемешивании со скоростью вращения 120 об/мин. Рост культуры бактерий оценивали по оптической плотности суспензии клеток при λ =540 нм с учетом разведения. Трансформацию нитрилов и амидов с использованием биомассы выделенных штаммов проводили аналогично опи-

санной ранее методике (Максимов и др., 2003).

Таблица 1

Характеристика модельных образцов почв

|

Характеристика почв |

Горизонты почв |

№ образца |

Глубина отбора проб, см |

Примечание |

|

Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва |

1 |

10 |

Пермский р-н, пос. Лобаново |

|

|

Бурая лесная (дерново-карбо-натная) тяжелосуглинистая кислая почва |

элювиальный иллювиальный |

2 3 |

5 30 |

Нытвенский р-н |

|

Аллювиальная луговая кислая почва |

дернина гумусовый |

4 5 |

5 30 |

Нытвенский р-н, пойменная зона р. Сюзьвы |

|

Поверхностно-подзолистая супесчаная почва |

6 |

10 |

г. Пермь, Закамск |

|

|

Бурая луговая тяжелосуглинистая кислая почва |

алфегумусовый глинистоиллювиальный |

7 8 |

5 30 |

Пермский р-н |

|

Аллювиальная болотная иловато-перегнойно-глеевая почва |

гумусовый переходный |

9 10 |

5 30 |

Нытвенский р-н, затопляемая пойменная зона р. Сюзьвы |

|

Иловые речные отложения |

11 |

р. Кама |

||

|

Химически-измененные почвы: дерново-боровая лесная почва |

11-15 16-20 |

10 10 |

г. Пермь, ФГУП "ПЗ им. С.М. Кирова"; г. Березники, ОАО «Бератон» |

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных исследований установлено, что бактерии, способные к утилизации нитрилов, достаточно часто встречаются в почвах естественной среды Пермского края.

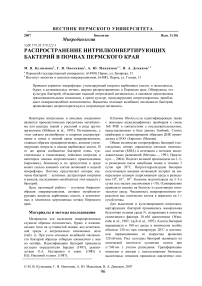

ис. 1. Содержание гетеротрофных (а) и нитрилутилизирующих (б) бактерий в почвах естественной среды

Их содержание варьирует около значения 103 клеток/г сух. почвы (рис. 1). В образцах бурой луговой почвы отмечена повышенная численность нитрилконвертирующих бактерий, что, вероятно, связано с наличием сильно развитой ризосферы травянистых растений, являющейся источником фитоген-ных нитрильных метаболитов. В то же время, в расположенных ниже серединных горизонтах аллювиальных почв доля бактерий, утилизирующих нитрилы, мала. По-видимому, это связано с высокой плотностью, малой проницаемостью и отсутствием аэрации в этих слоях.

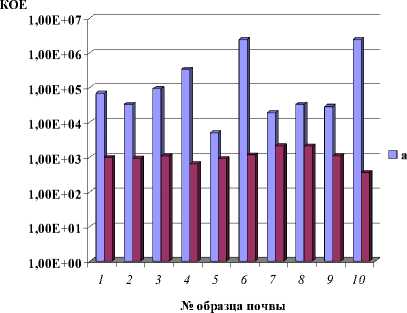

Отношение количества нитрилгидролизующих микроорганизмов к общему числу выделенных бактерий в большинстве проб почв естественной среды не превышало 10%, в основном составляло 1–2%. В исследованных почвах, отобранных с предприятий по производству акриламида, микроорганизмы, способные к утилизации нитрилов, составляли не менее 20%, а в ряде проб – более 40% от общего числа выделенных бактерий (рис. 2).

Наибольшее количество их обнаружено в местах непосредственного контакта почвы с химическим веществом (разливы акрилонитрила – почвы № 11, 12, 18, 19).

□а□б

Рис. 2. Содержание гетеротрофных (а) и нитрилутилизирующих (б) бактерий в антропогенно измененных почвах

Полученные данные подтверждают вывод, что микроорганизмы, конвертирующие органические соединения антропогенного происхождения, концентрируются и подвергаются естественной селекции в очистных сооружениях предприятий, а также в загрязненных почвах, местах складирования и использования этих соединений (Watanabe et al., 1987; Нетрусов и др., 2004). При определении численности микроорганизмов на богатых и селективных агаровых средах была проведена первичная оценка видового разнообразия микрофлоры исследуемых объектов.

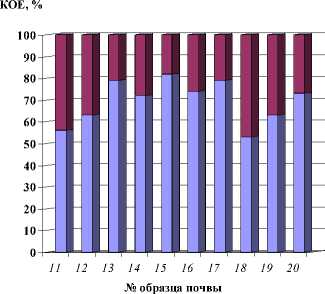

Гетеротрофы, высеваемые из почв естественной среды, отличаются большим морфологическим разнообразием при росте на полноценных средах (рис. 3). Наименьшее число фенотипических форм было в тяжелосуглинистых бурых почвах и образцах, отобранных из нижележащих серединных горизонтов (№ 1, 7, 8). Это связано с недостатком влаги, что приводит к снижению скорости минерализации, или «кислородным голоданием». И в том, и в другом случае на первый план выходят анаэробные бактерии, не регистрируемые в нашем исследовании.

число морфоформ, МПА

-■— число морфоформ, N

Рис. 3. Морфологическое разнообразие бактерий на полноценных и селективных средах: 1–10 – № образца почвы

Известно, что у бактерий существует два основных пути метаболизма нитрилов: 1) одностадийный гидролиз, осуществляемый ферментом нитрилазой с образованием соответствующей кислоты; 2) гидратация ферментом нитрилгидратазой до амида с последующим гидролизом амидазой амида до кислоты (Knowles, Collins, 1983; Kobayashi et al., 1992). У культур бактерий, выделенных на простых минеральных средах с нитрилом в качестве единственного источника углерода и энергии и/или азота, исследовано наличие нитрилазной и/или нитрил-гидратазно-амидазной ферментной системы (табл. 2). Обнаружено, что бактерии, обладающие высокой нитрилазной активностью, в основном представлены грамотрицательными штаммами (группа 4, грамотрицательные аэробные / микроаэ-рофильные палочки и кокки: роды Azomonas, Azoto- bacter, Acidovorax, Pseudomonas, в частности P. fluorescens и P. putida), а среди культур, продуцирующих нитрилгидратазы, преобладали нокар-диоподобние актиномицеты (группа 22, роды Nocardia, Rhodococcus, в том числе R. erythropolis, R. rhodochrous, R. ruber, R. luteus).

Таблица 2

Родовидовой состав характерных культур нитрилметаболизирующих бактерий образца подзолистой почвы

|

Род, вид |

Количество изолятов |

|

|

Нитрилгидра-тазная система |

Нитрилазная система |

|

|

Azomonas sp. |

4 |

4 |

|

Azotobacter sp. |

2 |

1 |

|

Acidovorax sp. |

1 |

2 |

|

Pseudomonas sp. |

1 |

5 |

|

P. fluorescens |

1 |

2 |

|

Arthrobacter sp. |

1 |

1 |

|

Bacillus sp. |

1 |

- |

|

R. erythropolis |

8 |

5 |

|

R. rhodochrous |

2 |

1 |

|

R. luteus |

1 |

- |

|

Nocardia sp. |

3 |

2 |

Особенность почвы как природного местообитания различных микроорганизмов состоит в том, что условия для жизнедеятельности биоты непостоянны, они меняются в зависимости от климатических и других факторов (Нетрусов, 2004). Динамика общей численности бактерий в исследуемых почвах имеет выраженный сезонный характер. Для всех исследованных почв характерно достоверное повышение числа микроорганизмов в августе–сентябре. Численность нитрилутилизирующих бактерий также подвержена резким сезонным колебаниям, и важными факторами, регулирующими жизнедеятельность их в изученной экологической нише, являются увеличение количества и метаболической активности травянистых растений, а также усиление процесса разложения органического вещества в почве, связанного с гибелью и распадом растений, которые становятся источником нитрильных метаболитов. Иные процессы происходят в почвах, отобранных в местах загрязнения нитрилами. Численность бактерий, утилизирующих нитрилы, в них была стабильна в течение всего периода исследования, и статистический анализ не выявил таких резких колебаний численности данной группы микроорганизмов (табл. 3).

Общее количество гетеротрофов в химически измененных грунтах варьировало в меньшей степени, чем в естественных почвах. По-видимому, определяющим фактором, ограничивающим общую численность микроорганизмов в данной экологической нише, является токсическое действие нитрилов, которое осуществляется постоянно (независимо от сезона).

|

Таблица 3 Сезонное распределение микроорганизмов в почвах с антропогенной нагрузкой на примере почвы 14 |

||

|

Срок отбора |

Количество бактерий (N x 104клеток/г сух. почвы) |

|

|

нитрилконвертирующих |

гетеротрофных |

|

|

Май |

0.51±0.03 |

2.12±0.80 |

|

Июнь |

0.80±0.02 |

2.30±0.43 |

|

Июль |

0.75±0.04 |

3.80±1.20 |

|

Август |

0.67±0.07 |

6.23±2.60 |

|

Сентябрь |

0.40±0.05 |

5.81±1.40 |

|

Октябрь |

0.72±0.06 |

2.42±0.48 |

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что штаммы бактерий, метаболизирующие нитрилы карбоновых кислот, широко представлены в различных типах почв Западного Урала. Их численность значительно повышается при загрязнении среды акрилонитрилом. Умелое использование свойств микробных сообществ может в значительной степени помочь процессу ремедиации загрязненных территорий, что будет способствовать развитию прикладного направления экологии микроорганизмов. В то же время, почвенная микрофлора является важнейшим биологическим ресурсом для получения культур бактерий, продуцирующих разнообразные ферменты, в частности, ферменты метаболизма нитрилов карбоновых кислот, и конструирования на их основе новых штаммов-продуцентов, используемых в биокаталитиче-ских процессах органического синтеза (Asano et al., 2002; Banerjee et al., 2002).

Работа поддержана программами Президиума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия России», Отделения биологических наук РАН «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами» и молодежного гранта УрО РАН.

Список литературы Распространение нитрилконвертирующих бактерий в почвах Пермского края

- Ившина И.Б., Пшеничнов Р.А., Оборин А.А. Пропанокисляющие родококки. Свердловск, 1987.

- Максимов А.Ю. и др. Влияние нитрилов и амидов на рост и нитрилгидратазную активность штамма Rhodococcus sp. gt1//Прикл. биохим. и микробиол. 2003. Т. 39, № 1. С. 63-68.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д.Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

- Нестеренко О.А., Красников Е.И., Ногина Т.М. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии. Киев: Наукова думка, 1985. 336 с.

- Определитель бактерий Берджи/Под ред. Дж. Хоулта. М.: Мир, 1997. Т. 1, 2.

- Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М.: Дрофа, 2004. 256 с.

- Экология микроорганизмов/Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Академия, 2004. 272 с.

- Asano Y. Overview of screening for new microbial catalysts and their uses in organic synthesis -selection and optimization of biocatalysts//J. Biotechnol. 2002. Vol. 94. P. 65-72.

- Banerjee A., Sharma R., Banerjee U.C. The nitriledegrading enzymes: current status and future prospects//Appl. Microbiol. Biotechnol. 2002. Vol. 60. P. 33-44.

- Knowles C.J., Collins P.A. The utilisation nitriles and amides by Nocardia rhodochrous//J. Gen. Microbiol. 1983. Vol. 129. P. 711-718.

- Kobayashi M., Nagasava T., Yamada H. Enzymatic synthesis of acrylamide: a success story not yet over//Trends Bioechnol. 1992. Vol. 10. P. 402-408.

- Layh N., Hirringer B., Stolz A., Knackmuss H.-J. Enrichment strategies for nitrile-hydrolysing bacteria//Appl. Microbiol. Biotechnol. 1997. Vol. 47. P. 668-674.

- Sibbesen O., Koch B., Rouze P. Biosynthesis of cyanogenic glucosides. Elucidation of the pathway and characterization of the cytochrome P-450 involved in amino acids and their derivatives in higher plants//Wallsgrove R.M. (ed.). Cambridge: University Press, 1995. P. 227-241.

- Watanabe I., Satoh Y., Enomoto K. Screening, isolation and taxonomical properties of microorganisms having acrylonitrile-hydrating activity//Agric. Biol. Chem. 1987. Vol. 51. P. 3193-3199.