Распространение популяции промежуточной формы елей европейской и сибирской в российской части ареала

Автор: Попов П. П.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная генетика и селекция

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается фенотипическая структура популяций елей европейской и сибирской в восточно-европейской части их ареала. По преобладанию особей промежуточных фенотипов определено географическое положение популяций промежуточной формы елей европейской и сибирской на территории России, которые могут быть перспективными для лесоводства.

Ель европейская и сибирская, фенотипы, популяции, промежуточная форма

Короткий адрес: https://sciup.org/143170882

IDR: 143170882 | УДК: 630.165.1:630.165.5 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.1.07

Текст научной статьи Распространение популяции промежуточной формы елей европейской и сибирской в российской части ареала

Для ссылок: –3083.2020.1.07

Попов, П. П. Распространение популяции промежуточной формы елей европейской и сибирской в российской части ареала / П. П. Попов . – DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.1.07. – Текст : электронный // Лесохоз. информ. : электронный сетевой журнал. – 2020. – № 1. – С. 69–75. URL:

В общем ареале елей европейской Picea abies (L.) Karst. и сибирской Picea obovata Ledeb. на востоке Европы под влиянием естественно-исторических и почвенно-климатических факторов по многим признакам образовалась большая группа популяций промежуточной формы. Эти популяции отличаются, прежде всего, наличием особей промежуточных фенотипов или форм [1, 2]. Предполагается, что основной причиной их образования является естественная гибридизация елей европейской и сибирской [3–5]. Ф. Федорович в свое время отметил: «Для объяснения существования переходных форм, я укажу весьма смелую, но не невозможную причину – перекрестное оплодотворение, на том основании, что северо-восточные и юго-западные ветры для Европы считаются господствующими» [3, с. 17]. Вероятно, он придавал большее значение ветрам, как фактору, способствующему переносу пыльцы ели. Промежуточные формы и их распространение в том или ином районе в большинстве случаев выявляют визуальным способом, определяя формы семенных чешуй, в частности их верхней части. В результате субъективной оценки признака часто получают несопоставимые результаты даже для одних и тех же районов [1–6]. Поэтому до сих пор нет четкой (объективной) картины распространения популяций промежуточной формы ели и их фенотипической структуры.

Цель настоящей работы – изучение фенотипической структуры и географического распространения популяций промежуточной формы елей европейской и сибирской на основе метрической оценки семенных чешуй. Район исследований — ареал ели от украинских Карпат до Урала. Дополнительно использовали шишки ели с территории Норвегии и Швеции, собранные С. П. Арефьевым и В. Р. Цибульским по методике автора [2, 7].

Объективной оценкой формы семенных чешуй может быть определение коэффициентов сужения (coefficient of narrowing – Cn) и вытянутости (coefficient of projection – Cp) их верхней части [7]. Более информативным показателем дифференциации особей и популяций елей европейской сибирской и их промежуточных форм является разность этих коэффициентов (Cn–Cp). На востоке Европы выделены 9 районов распространения популяций разных фенотипов (групп), различающихся в среднем на 10% показателя Cn–Cp [8]: P.e. – Picea europaea; P.eem. – Picea europaea-europaea-medioxima; P.em. – Picea europaea-medioxima; P.emm. – Picea europaea-medioxima-medioxima; P.m. – Picea medioxima; P.mms. – Picea medioxima-medioxima-sibirica; P.ms. – Picea medioxima-sibirica; P.mss. – Picea medioxima-sibirica-sibirica; P.s. – Picea sibirica.

Такую же градацию принимаем и для определения фенотипов особей в популяциях [9].

|

Фенотип особи |

e |

eem |

em |

emm |

m |

mms |

ms |

mss |

s |

|

Cn – Cp, % |

–50 |

–40 |

–30 |

–20 |

–10 |

0 |

10 |

20 |

30 |

Первый блок фенотипов ( e, eem, em ) представляет ель европейскую (evr), следующий блок ( emm, m, mms ) – промежуточную форму елей европейской и сибирской (med), последний блок ( ms, mss, s ) – ель сибирскую (sib). Такое разделение фенотипов соответствует сложившимся представлениям об интрогрессивной гибридизации елей европейской и сибирской, а также географической дифференциации популяций разных групп (фенотипов) в общем пространстве их ареала [8].

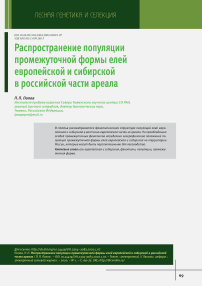

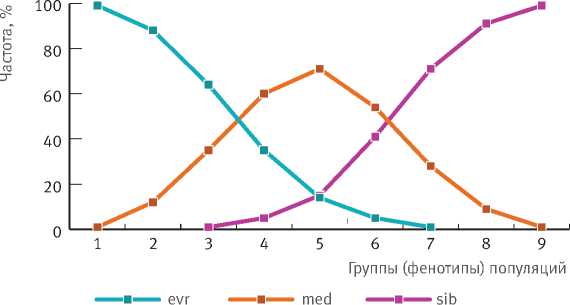

В пределах ареала елей европейской и сибирской наблюдается большая изменчивость структуры разных групп (фенотипов) популяций [8, 9] по частоте фенотипов особей (рис. 1). Группы популяций (1–9) существенно различаются и по блокам фенотипов особей (evr, med, sib). Кривые частот фенотипов пересекаются в точке, соответствующей частоте 50%. Популяции с частотой особей промежуточных фенотипов 50% и более представляют популяции промежуточной формы ели. Точка пересечения кривых, обозначающих блоки evr и med, соответствует положению между группами 3 и 4, пересечение кривых med и sib – между группами 6 и 7. Здесь и проходят юго-западная и северо-восточная границы популяций промежуточной формы елей европейской и сибирской (рис. 2). К западу и к востоку от нее в смежных районах располагаются популяции с частотой промежуточных фенотипов 30–35%, еще далее в тех же направлениях частота их резко снижается, а затем полностью исчезает. Популяции с частотой промежуточных фенотипов около 1/3 по существу являются переходными к елям европейской и сибирской.

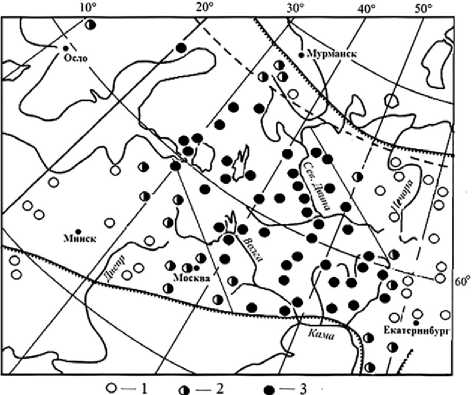

Популяции промежуточной формы включают блок med из трех фенотипов особей ( emm , m , mms ), заметно различающихся по частоте встречаемости (рис. 3). Соотношение частот фенотипов, как видим, практически одинаковое с преобладанием (29—30%) в группах 4, 5, 6 и несколько меньшей частотой (22–24%) в смежных группах. В группах 1–3 и 7–9 она резко снижается – до 8–10 и 1–4% соответственно.

Структура популяций промежуточной формы ели в некоторых ключевых пунктах исследований в целом соответствует средним показателям по группам (таблица).

Показатель разнообразия по частоте фенотипов (при их 9-классной градации) составляет значительную величину и также близок к средним по группам (6–7) при минимальных значениях (около 2–3) в группах 1 и 9 [9].

Популяции промежуточной формы ели распространены на обширной полосе территории от западной части Республики Карелии к основному руслу Камы с достаточно благоприятными почвенно-климатическими условиями: почвы примерно севернее 60-й параллели – дерновые, южнее – дерново-подзолистые, изотерма января в среднем близка к –16 °C, июля – +12...15 °С. Еловые древостои характеризуются классами бонитета: IV – на севере, III – в центральной части, II – в южной части ареала [10–12]; средними параметрами генеративных органов: средняя длина шишек – 7–9 см [13], масса 1 000 семян – 4,5–5,5 г, [14], число семядолей – 7–7,5 шт. [15]. Относительная высота семенного потомства популяций равна 113–138 (групп 4 и 5) и 88–113% (группа 6) [16]. В группах 4, 5, 6 зафиксирован наибольший показатель разнообразия по частоте фенотипов [9], наибольшая частота аллеля Gdh0.75 и промежуточное значение частоты аллеля Gpi0.80

Рис. 1. Частота особей фенотипов ели европейской (evr), промежуточной формы (med) и ели сибирской (sib) по группам популяций (1–9) на востоке Европы и в Сибири

Рис. 2. Частота промежуточных фенотипов (1 – до 20%; 2 – 30–35%; 3 – 50% и более) в популяциях елей европейской и сибирской на востоке Европы

Рис. 3. Изменение частоты особей промежуточных фенотипов (emm, m, mms) по группам популяций (1–9) на востоке Европы и в Сибири.

Фенотипическая структура популяций промежуточной формы елей европейской и сибирской

[17]. Высокая частота промежуточных фенотипов позволяет предположить относительно большее их соответствие условиям произрастания [18] и повышенные потенциальные возможности расселения ели в районы с большим разнообразием условий произрастания.

Таким образом, можно отметить, что на востоке Европы в российской части ареала ели европейской и сибирской существует обширный район распространения популяций с преобладанием особей промежуточных фенотипов. Он располагается в направлении с северо-запада

(Республика Карелия) на юго-восток до основного русла Камы в Пермском крае. К юго-западу и к северо-востоку от него на узкой полосе территории размещаются переходные популяции с частотой промежуточных фенотипов около 30%. В составе популяций, произрастающих далее – к юго-западу и к северо-востоку, – доля особей промежуточных фенотипов мала, или они полностью отсутствуют. Результаты исследования могут быть полезны для решения вопросов популяционно-географического разнообразия ели и его использования в лесоводстве.

|

Населенный пункт сбора шишек |

Число особей, N, шт. |

Разность коэффициентов, Cn–Cp |

Частота фенотипов, %, по группам |

Блоки фенотипов, ∑ |

Разнообразие по частоте фенотипов, M |

||||||||||

|

e |

eem |

em |

emm |

m |

mms |

ms |

mss |

s |

1–3 |

4–6 |

7–9 |

||||

|

Группа 3 |

|||||||||||||||

|

Сортавала |

164 |

-17 |

4 |

4 |

23 |

27 |

23 |

13 |

5 |

1 |

- |

31 |

63 |

6 |

6.57 |

|

Ладва |

175 |

-18 |

1 |

10 |

21 |

26 |

29 |

7 |

4 |

2 |

- |

32 |

62 |

6 |

6.39 |

|

Иваново |

210 |

-18 |

4 |

8 |

17 |

29 |

24 |

10 |

7 |

1 |

- |

29 |

63 |

8 |

6.78 |

|

Группа 5 |

|||||||||||||||

|

Реболы |

252 |

-13 |

- |

6 |

13 |

30 |

27 |

14 |

9 |

1 |

- |

19 |

71 |

10 |

5.99 |

|

Коноша |

130 |

-10 |

- |

3 |

13 |

22 |

26 |

23 |

11 |

2 |

- |

16 |

71 |

13 |

6.08 |

|

Кологрив |

739 |

-13 |

1 |

3 |

14 |

27 |

28 |

15 |

10 |

2 |

- |

18 |

70 |

12 |

6.46 |

|

Группа 6 |

|||||||||||||||

|

Кемь |

160 |

-2 |

- |

1 |

8 |

16 |

19 |

24 |

17 |

12 |

3 |

9 |

59 |

32 |

6.97 |

|

Горка |

200 |

1 |

- |

1 |

2 |

11 |

14 |

31 |

25 |

13 |

3 |

3 |

56 |

41 |

6.44 |

|

Ижевск |

150 |

3 |

- |

1 |

3 |

5 |

19 |

27 |

25 |

15 |

5 |

4 |

51 |

45 |

6.57 |

Примечание. Географическое расположение пунктов: Сортавала, Ладва, Реболы, Кемь – в Республике Карелия; Иваново – в Ивановской обл.; Коноша, Горка – в Архангельской обл.; Кологрив – в Костромской обл.; Ижевск – в Республике Удмуртия.

Работа выполнена в рамках госзадания: проект № АААА-А17-117050400146-5 НИР Тюменского научного центра СО РАН.

Список литературы Распространение популяции промежуточной формы елей европейской и сибирской в российской части ареала

- Правдин, Л. Ф. Ель европейская и ель сибирская в СССР / Л. Ф. Правдин. - М.: Наука,1975. - 200 с.

- Попов, П. П. Распространение особей промежуточной формы в популяциях елей европейской и сибирской / П. П. Попов // Сиб. лесн. журн. - 2018. - № 4. - С. 13-19.

- Федорович, Ф. Новые наблюдения над сибирской елью (Picea obovata Ledeb.) / Ф. Федорович // Лесн. журн. - 1876. - Вып. 1. - С. 15-26.

- Данилов, Д. Н. Изменчивость семенных чешуй Picea excelsa / Д. Н. Данилов // Ботан. журн. - 1943. - Т. 28. - № 5. - С. 191-202.

- Бобров, Е. Г. Интрогрессивная гибридизация в роде Picea A. Dietr. / Е. Г. Бобров // Труды ин-та ЭРиЖ УНЦ АН СССР. - 1974. - Вып. 90. - С. 60-66.

- Орлова, Л. В. К систематике и географическому распространению ели финской (Picea fennica (Regel) Kom., Pinaceae) / Л. В. Орлова, А. А. Егоров // Новости систематики высших раст. - 2010. - Т. 42. - С. 5-23.

- Попов, П. П. Географическая изменчивость формы семенных чешуй ели в Восточной Европе и Западной Сибири / П. П. Попов // Лесоведение. - 1999. - № 1. - С. 68-73.

- Попов, П. П. Фенотипическая структура популяций Picea abies и P. obovata (Pinaceae) на востоке Европы / П. П. Попов // Ботан. журн. - 2013. - Т. 98. - № 11. - С. 1384-1402.

- Попов, П. П. Структура и разнообразие популяций елей европейской и сибирской по фенотипам / П. П. Попов // Экология. - 2017. - № 5. - С. 325-330.

- Цепляев, В. П. Леса СССР / В. П. Цепляев. - М.: Сельхозиздат, 1961. - 216 с.

- Атлас лесов СССР. - М.: ГУГК, 1973. - 222 с.

- Рысин, Л. П. Еловые леса России / Л. П. Рысин, Л. И. Савельева.- М.: Наука, 2002. - 335 с.

- Попов, П. П. Популяционно-географическая изменчивость шишек ели европейской и сибирской / П. П. Попов // Лесоведение. - 2011. - № 5. - С. 54-60.

- Попов, П. П. Популяционно-географическая изменчивость семян ели / П. П. Попов // Лесн. хоз-во. - 2006. - № 5. - С. 25-26.

- Попов, П. П. Популяционно-географическая изменчивость числа семядолей у всходов ели европейской и сибирской / П. П. Попов // Лесоведение. - 2013. - № 1. - С. 9-15.

- Попов, П. П. Изменчивость некоторых морфометрических показателей и фитомассы двухлетних сеянцев Picea abies и P. obovata (Pinaceae) разного географического происхождения / П. П. Попов // Растит. ресурсы. - 2007. - Т. 43. - № 4. - С. 32-41.

- Гончаренко, Г. Г. Популяционная и эволюционная генетика елей Палеарктики / Г. Г. Гончаренко, В. Е. Падутов. - Гомель: Институт леса НАНБ, 2001. - 197 с.

- Грант, В. Видообразование у растений / В. Грант. - М.: Мир, 1984. - 528 с.