Распространение пузырника ломкого (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.) на территории Индерского солянокупольного района и прилегающих территорий Северного Прикаспия

Автор: Ахмеденова С.Г., Головачв И.В., Лактионов А.П., Ахмеденов К.М.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приводятся сведения о распространении папоротника Cystopteris fragilis (L.) Bernh. на территории Индерского солянокупольного района и прилегающих к нему территорий Прикаспийской низменности. Дается информация об особенностях экологии C. fragilis в его характерных местообитаниях в виде колодцеобразных карстовых воронок. Указывается, что C. fragilis в пределах Прикаспийской низменности предположительно является реликтом третичного периода, имеющим дизъюнктивный ареал и сохранившимся во времена Хвалынской трансгрессии на солянокупольных возвышенностях-рефугиумах Биш-чохо, Индер и Большое Богдо.

Индерский солянокупольный район, флора, карстовые формы рельефа, возвышенность биш-чохо, устюрт, богдинско-баскунчакский солянокупольный район, прикаспийская низменность, северный прикаспий, реликт, рефугиум, третичный период

Короткий адрес: https://sciup.org/148331765

IDR: 148331765 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-1-6-15

Текст научной статьи Распространение пузырника ломкого (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.) на территории Индерского солянокупольного района и прилегающих территорий Северного Прикаспия

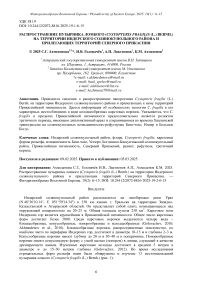

Индерский солянокупольный район располагается на левобережье реки Урал (N 48°36'10.14'', Е 051°59'14.34'') в 350 км южнее г. Уральска на территории ЗападноКазахстанской и Атырауской областей. Он представляет собой плато, возвышающееся над окружающей поверхностью на 20–25 м. Общая площадь купола 250 км2. Карстовое поле Индерских гор является крупнейшим в Прикаспийской низменности. Общее число карстовых форм достигает более 5000. Среди карстовых воронок выделяются четыре вида – блюдцеобразные, конусообразные, понорообразные и колодцеобразные (Golovachev, 2010; Akhmedenov et al., 2018). Блюдцеобразные воронки, распространенные повсеместно, но наиболее часто по периферии Индерских гор, достигают в диаметре 10–15 м и глубины 2–3 м. Конусообразные воронки имеют глубину до 20 м и 30–40 м в поперечнике. Понорообразные воронки имеют конусовидную форму с узкой щелью (понором) в днище, служащей в качестве дренирующего канала. Изученные карстовые колодцы достигают в среднем 5 метров в диаметре и до 15–30 метров глубины (Golovachev, 2012). Во время исследования отрицательных форм рельефа нами были обнаружены и изучены 13 местонахождений пузырника ломкого ( Cystopteris fragilis (L.) Bernh.) (рис. 1).

М АТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Во время комплексных экспедиций нами проводились исследования карстовых форм рельефа, флоры и растительного покрова на территории Индерского солянокупольного района. В общей сложности с 2015 по 2024 гг. в Индерском карстовом районе нами было обследовано более 300 карстовых воронок и котловин, а также выявлено и описано 18 пещер (Golovachev, 2012, 2018). В результате исследований были обнаружены и изучены (проведена топосъёмка пещер, выявлен видовой состав флоры и особенности экологии) 13 местонахождений C. fragilis. Во всех случаях координаты произрастания C. fragilis фиксировались с помощью GPS-навигатора Garmin. Все номенклатурные комбинации упомянутых растений предлагаются в современном их представлении, согласно таксономическим базам International Plant Names index (IPNI, 2025), Plants of the World online: (POWO, 2025). Списки семейств представлены согласно последней версии Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG-IV.

Карстовые колодцеобразные воронки исследовались в полевых условиях натурными измерениями, для которых использовались рулетка (10 м) и угломер. Рулеткой измерялся диаметр колодцев в верхней, средней и нижней частях, а также высота уровня произрастания папоротника. Глубина воронок замерялась при помощи рулетки и угломера, затем пересчитывалась по таблицам Брадиса с точностью до второго знака после запятой. Фотосъёмка производилась цифровым фотоаппаратами Olympus Tough и Canon EOS 70D.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Первое упоминание о Cystopteris fragilis в Индерском солянокупольном районе мы находим в работе ботаника Казанского государственного университета С.М. Смирнова (Smirnov, 1870: 15): « На дне большого овражистого провала - запутанная расщелина. Это - целое сборище разнообразных трущоб. Они не широки, - идут прямо вглубь, - и сверху, местами, закрыты грудой гипса, или же сплетением шиповника. На глубине их и в полдень сумерки. Здесь стены бывают убраны темной зеленью мхов; и среди их, как гигант из толпы пигмеев, поднимается папоротник; наклонив свои изящные вайи, он словно дремлет в мягком полумраке, укрытый от зноя и ветра ». Таким образом, мы продолжили изучение популяции Cystopteris fragilis на территории как Индерского солянокупольного района, так и всей Прикаспийской низменности.

Ранее на территории Прикаспийской низменности нами были обнаружены ещё 3 местонахождения C. fragilis (рис. 1) .

Первое расположено на территории Богдинско-Баскунчакского солянокупольного района, где C. fragilis произрастает по обнажениям закарстованного гипса на стенках входного 15метрового карстового колодца пещеры Кристальная (северо-восточный берег оз. Баскунчак), обнаруженного и обследованного в 1986 году астраханскими спелеологами, а в 1998 году было изучено астраханскими ботаниками (Golovachev, Golovacheva, 2014; Laktionov et al., 2008, 2022, 2024) (Рис. 1). Второе место произрастания C. fragilis также было обнаружено астраханскими спелеологами и изучено А.П. Лактионовым в ходе экспедиционных работ в мае 1998 года на гипсовой стенке колодцеобразной карстовой воронки глубиной 5 м, расположенной в центральной части возвышенности Биш-чохо (Golovachev, 2010). Третье местонахождение C. fragilis расположено на склонах чинка горы Жельтау, относящейся к Северному Устюрту (Smelyansky et al., 2018).

Вне Прикаспийской низменности C. fragilis известен с Южного Урала и Средней Волги (Vasjukov, Saksonov, 2007; Mochalov et al., 2010). Плюрирегиональный, тенелюбивый, литофильный C. fragilis встречается обычно в трещинах затененных скал, по выходам горных пород различного происхождения (Askerov, 2001). Не исключением являются и пещеры, так как повышенная влажность создаёт оптимальные для произрастания условия (Abdullin et al., 2012).

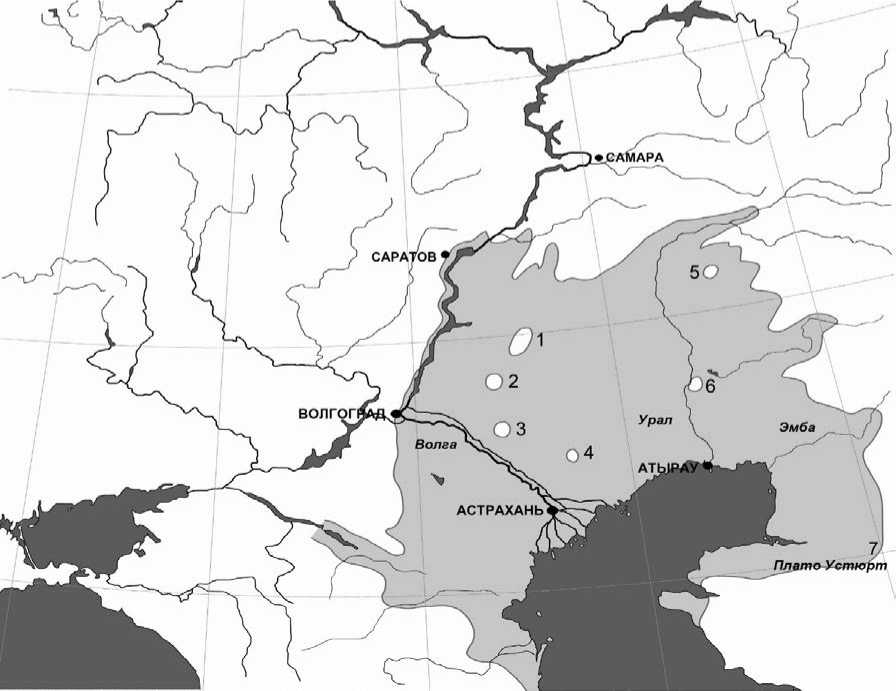

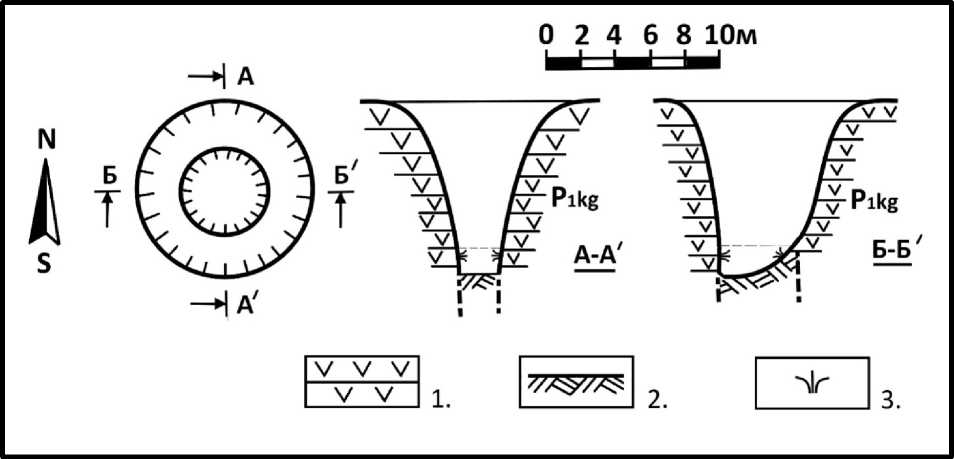

На солянокупольных возвышенностях Северного Прикаспия C. fragilis произрастает в колодцеобразных воронках, где необходимая влажность в трубе колодца обеспечивается вертикальной нисходящей циркуляцией карстовых вод с поверхности вглубь гипсового массива и восходящим влажным воздухом из глубины пещеры (Golovachev, Golovacheva, 2014). Зона произрастания папоротника в колодце находится на глубинах 5–10 м. На возвышенности Биш- чохо папоротник произрастает на глубине всего 3 м от поверхности, занимая полосу шириной 1 м. Но при этом ширина колодца в основании всего около 1 м при длине 2 м.

Рис. 1. Очертания Каспийского бассейна во время Раннехвалынской трансгрессии. Острова: 1. Джаныбек; 2. Улаган; 3. Б. Богдо; 4. Биш-чохо; 5. Сасай; 6. Индерские горы. 7. Северный Устюрт (возвышенность Жельтау).

Fig. 1. Outlines of the Caspian Basin during the Early Khvalynian Transgression. Islands: 1. Zhanybek; 2. Ulagan; 3. Bolshoye Bogdo; 4. Bish-choho; 5. Sasai; 6. Inder Mountains; 7. Northern Ustyurt (Zheltau Uplift).

В ходе обследования поверхности Индерского закарстованного плато были выявлены и нанесены на космический снимок места произрастания Cystopteris fragilis (таблица, рис. 2).

Это позволило обратить внимание на проявившуюся закономерность в их расположении. Так, например, точки 7–13 (рис. 2) располагаются линейно вдоль оси серповидно изогнутого активно закарстованного участка, южной оконечностью выходящего к чаше озера Индер. Можно предположить, что эти места произрастания размещаются над каким-то карстовым каналом, дренирующим карстовые воды, собранные с поверхностного рельефа в сторону озера Индер. Точки 3–6 (рис. 2) также располагаются линейно. Севернее них находится овраг Кызылжыра, который во время высоких половодий (более 11 м!) на реке Урал принимал и отводил в карстовый массив речные воды (Golovachev, Bukhariytsin, 2024). Вероятно, точки 3–6 также располагаются над дренирующим карстовым каналом, откуда получают дополнительную восходящую влагу (рис. 3–6). Для подтверждения или опровержения подобного предположения требуются дальнейшие исследования.

Если «папоротниковый пояс» расположен неглубоко, не более 5–7 от поверхности, то в сообществе с Cystopteris fragilis произрастают Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Minuartia regeliana (Trautv.) Mattf., Adonis aestivalis L., Falcaria vulgaris Bernh., Pseudosedum lievenii (Ledeb.) A. Berger, Nepeta cataria L., Verbascum phoeniceum L., Galium spurium L., Rubia tatarica (Trev.) Fr. Schmidt, Artemisia vulgaris L., Rubus caesius L., Spiraea hypericifolia L., Ballota nigra L. и другие степные, пустынно-степные и степные виды (рис. 7). При более глубоком залегании «папоротникового пояса» в нем кроме самого папоротника и мхов более ничего не растет. Всего в карстовых колодцеобразных воронках в Индерском карстовом районе нами отмечено произрастание 32 видов сосудистых растений. Видовой состав мхов карстовых воронок требует дополнительного изучения специалистами.

Таблица. Географические координаты местонахождений Cystopteris fragilis (L.) Bernh в карстовых формах рельефа, расположенных на территории Индерского солянокупольного района

Table. Geographical coordinates of Cystopteris fragilis (L.) Bernh localities in karst landforms located in the Inder salt dome area

|

Точка наблюдения (т.н.) |

Широта |

Долгота |

Карстовая форма рельефа |

|

078 |

48°34'22.74'' |

051°55'48.12'' |

воронка |

|

079 |

48°35'18.90'' |

051°50'51.66'' |

колодец |

|

082 |

48°35'23.28'' |

051°48'03.72'' |

колодец |

|

083 |

48°35'22.92'' |

051°48'04.26'' |

колодец. |

|

084 |

48°34'23.82'' |

051°47'47.28'' |

колодец |

|

085 |

48°34'23.46'' |

051°47'47.58'' |

колодец |

|

087 |

48°33'52.26'' |

052°02'37.98'' |

колодец |

|

088 |

48°33'56.16'' |

052°02'32.52'' |

колодец |

|

089 |

48°33'58.98'' |

052°02'29.82'' |

колодец |

|

090 |

48°34'01.56'' |

052°02'32.16'' |

колодец |

|

092 |

48°33'41.70'' |

052°02'48.24'' |

колодец |

|

093 |

48°33'42.06'' |

052°02'48.36'' |

колодец |

|

096 |

48°35'04.50'' |

052°01'23.22'' |

колодец |

Рис. 2. Индерская денудационно-карстовая возвышенность с указанием местообитаний Cystopteris fragilis на ее территории.

Fig. 2. Inder Denudation-Karst Upland with Indication of Cystopteris fragilis Habitats on Its Territory.

Рис.3. Вид колодцеобразной карстовой воронки (т.н. 082). Фото Е.А. Лисицы

Fig. 3. View of a Well-Like Karst Sinkhole (o.p. 082). Photo by E.A. Lisitsa.

Рис. 4. Схема колодцеобразной карстовой воронки (т.н. 082).

Условные обозначения: 1 – гипс (P 1 kg); 2 – делювиальные отложения; 3 – зона роста Cystopteris fragilis

Fig. 4. Diagram of a Well-Like Karst Sinkhole (o.p. 082).

Legend: 1 – Gypsum (P 1 kg); 2 – Deluvial deposits; 3 – Cystopteris fragilis growth zone

Рис. 5. Вид колодцеобразной карстовой воронки (т.н. 083). Фото Е.А. Лисицы

Fig. 5. View of a Well-Like Karst Sinkhole (o.p. 083). Photo by E.A. Lisitsa

Рис. 6. Схема колодцеобразной карстовой воронки (т.н. 083). Условные обозначения: 1 – гипс (P 1 kg); 2 – делювиальные отложения; 3 - зона роста Cystopteris fragilis

Fig. 6. Diagram of a Well-Like Karst Sinkhole (o.p. 083). Legend: 1 - Gypsum (Pikg); 2 - Deluvial deposits; 3 – Cystopteris fragilis growth zone

Исходя из того, что на территории Прикаспийской низменности все местонахождения C. fragilis приурочены к солянокупольным возвышенностям, то можно предположить, что до наступления Хвалынской трансгрессии C. fragilis встречался и на других формах карстового рельефа, чья высота не превышала 45 м (максимальный уровень Хвалынской трансгрессии) над уровнем Мирового океана, таких как М. Богдо, Чапчачи и т.д. (Yanina et al., 2018).

Таким образом C. fragilis, по-видимому, является реликтовым видом, имеющим дизъюнктивный (разорванный) ареал на территории Прикаспийской низменности. Его немногочисленные популяции сохранились на солянокупольных возвышенностях (Индер, Биш-чохо, Б. Богдо), которые были островами-рефугиумами в Хвалынском море около 24–25 тысяч лет назад (Yanina et al., 2018).

К группе реликтов с C. fragilis мы также относим и такие виды солянокупольных возвышенностей как Diarthron vesiculosum (Fisch. et C.A. Mey. ex Kar. et Kir.) C.A. Mey., Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) Schischk. ex B. Fedtsch., Thymus eltonicus Klokov et Des.-Shost., Allium inderiense Fisch. ex Bunge, Artemisia semiarida (Krasch. et Lavrenko) Filatova , Poacynum kazakevichii Mavrodiev, Laktionov et Yu.E. Alexeev, Tragopogon marginifolius Pavlov и др. (Laktionov et al., 2021; Akhmedenova et al., 2022).

Во время трансгрессий C. fragilis мог вполне сохраниться по обнажениям горных пород и многочисленным балкам, нисходящим с горы Б. Богдо и других положительных карстовых форм рельефа.

Рис. 7. Cystopteris fragilis (L.) Bernh на стенках колодцеобразной карстовой воронки (т.н. 089). Фото И.В. Головачёва

Fig. 7. Cystopteris fragilis (L.) Bernh on the Walls of a Well-Like Karst Sinkhole (o.p.089). Photo by I.V. Golovachev.

З АКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проведенных с 1998 по 2024 годы исследований солянокупольных возвышенностей на территории Северного Прикаспия, можно предположить, что C. fragilis встречался до Хвалынской трансгрессии гораздо шире. С большой вероятностью он произрастал не только на Индерской и Богдинско-Баскунчакской солянокупольных возвышенностях и возвышенности Биш-чохо, но и на других положительных карстовых формах рельефа, таких как возвышенности Чапчачи, Малое Богдо и т.д., чья высота превышала максимальный уровень Хвалынской трансгрессии и не позволила им её пережить. Мы считаем, что C. fragilis является третичным реликтом, пережившим Хвалынскую трансгрессию на наиболее высоких солянокупольных возвышенностях Северного Прикаспия, таких как Биш-чохо, Индерские горы и гора Б. Богдо.

Данное исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № BR21882122). Авторы благодарят к.б.н., доцента кафедры прикладной биологии и микробиологии Астраханского государственного технического университета В.Е. Афанасьева за помощь в оформлении материалов статьи.