Распространенность артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста

Автор: Шупина М.И., Турчанинов Д.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения

Статья в выпуске: 3-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Показаны значительная распространенность и негативная динамика артериальной гипертензии и других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц молодого возраста (18-27 лет) в условиях крупного промышленного центра, обоснованы необходимость внедрения мониторинга АГ, структура и перечень соответствующих информационных потоков для выработки управленческих решений и возможности целенаправленного проведения профилактических мероприятий.

Артериальная гипертензия, факторы риска, молодой возраст, мониторинг, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14919550

IDR: 14919550 | УДК: 616.12-008.331.1-036.22-053.81

Текст научной статьи Распространенность артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте – ключевой фактор в сохранении здоровья взрослых и увеличения продолжительности их жизни. Необходимость коррекции факторов риска, неблагоприятно влияющих на здоровье, чрезвычайно актуальна. Особенно это важно в отношении артериальной гипертензии (АГ), распространенность которой высока, а эффективность контроля – недостаточна. Этим обусловлен рост таких ее осложнений, как мозговой инсульт, инфаркт миокарда, определяющих высокую смертность и инвалидизированность населения.

АГ – трудно распознаваемое на ранних стадиях заболевание, особенно у лиц молодого возраста. Официальная статистика при оценке распространенности заболевания опирается именно на анализ обращаемости, когда факт заболевания уже случился, а профилактические меры не столь эффективны. Показатели зарегистрированной заболеваемости у взрослого населения в 2,3 раза ниже, чем фактическая распространенность данной патологии [3]. Таким образом, анализ обращаемости не позволяет оценить весь объем проблемы, стоящей перед практическим здравоохранением. Наиболее полное представление о распространенности заболевания, его структуре, тяжести могут дать эпидемиологические исследования, а разработка новых профилактических технологий, подходящих для конкретной возрастной группы, может быть реализована лишь на анализе реально существующей эпидемиологической ситуации.

Цель исследования: оценка распространенности и динамики АГ и факторов риска сердечно-сосудистых за- болеваний у лиц молодого возраста для разработки научно-обоснованных подходов к их мониторингу.

Материал и методы

Объектом изучения явилось население в возрасте 18– 27 лет, проживающее на территории Омска, крупного административно-промышленного центра Западной Сибири.

Проведено одномоментное эпидемиологическое исследование организованной популяции мужчин и женщин 18–27 лет – студентов и учащихся учебных заведений разного профиля (медицинского, педагогического, технологического, технического, экономического), расположенных в Центральном и Советском административном округах Омска, выполненное в период с сентября 2000 по май 2001 гг. сплошным методом на основании поименного списка учащихся учебных заведений: n=12783 человека, из них 4451 юношей (возраст V05=19,0 лет; V025=18,0; V075=20,0) и 8332 девушек (медиан, а возраста V, 05=19,0 ле, т; V025=18,0; V075=21,0), отклик на исследован, ие составил 8,4,7%. Числ,енность населения, необходимого для исследования, была рассчитана с помощью приложения StatCalc программы EpiInfo (версия 6) с учетом численности генеральной совокупности и ожидаемого уровня распространенности АГ (15,3%).

Динамика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и оценка потребности учащейся молодежи в профилактических вмешательствах изучались в открытом проспективном (7 лет) когортном исследовании систематической выборки из числа участников одномоментного исследования с учетом обеспечения 95% надежно- сти исследования, мощности исследования 80%, численность обследуемых составила 2928 человек при минимально необходимой – 2624. Все участники дали информированное согласие на участие в исследовании. Программа исследования включала уточнение паспортных данных, анамнестических сведений, оценку объема физической активности, курительного поведения и иных факторов образа жизни (анкетные, опросные методы); стандартизованное измерение уровня артериального давления (АД) [1]; измерение роста и веса с подсчетом индекса массы тела; забор крови для определения уровня липидов крови в утренние часы, натощак.

Диагностика АГ основывалась на выявлении систолического АД 140 мм рт. ст. и выше и/или диастолического АД 90 мм рт. ст. и выше у лиц, не принимавших антигипертензивную терапию. В процессе исследования пациенты совершали 3–6 визитов с интервалом от 1 до 3 недель, во время которых методом Н.С. Короткова после 30минутного отдыха трехкратно измерялось АД в покое. В итоге у каждого молодого человека в ходе всех визитов АД измерялось не менее 10, а при выраженных колебаниях уровня АД – до 20 раз. Выделяли диастолическую АГ при повышении диастолического АД ≥ 90 мм рт. ст., независимо от уровня систолического АД, и изолированную систолическую АГ – при систолическом АД ≥ 140 и диастолическом АД<90 мм рт. ст. Определяли категории оптимального, нормального и высокого нормального АД [1]. Исключение симптоматических форм АГ осуществляли в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) [1].

Оценивалась взаимосвязь АД с факторами риска (семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний – ССЗ, курение, дислипидемия, ожирение), а также факторами образа жизни (низкая физическая активность – НФА).

К активно курящим относили лиц, выкуривших за свою жизнь более 100 сигарет и курящих на настоящий момент каждый день или иногда, а также лиц, курящих на настоящий момент реже 1 раза в неделю. Оценка мотивации к отказу от курения и степени никотиновой зависимости проводилась на основе тестов, рекомендованных Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины. Пассивное курение фиксировалось при наличии курящих родственников, проживающих совместно с респондентами. Избыточная масса тела регистрировалась при индексе массы тела (ИМТ) ≥ 25,0 кг/м2, в том числе ожирение – при ИМТ ≥ 30,0 кг/м2. Низкая физическая активность фиксировалась в случае, если молодые люди имели физические нагрузки только в рамках занятий в учебном заведении не более 2 часов в неделю.

Накопление, корректировка, систематизация и визуализация полученных результатов проводилась в электронных

30,0

25.0

20,0

10,0

таблицах “Excel”. Биометрический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 6.0.

Проверка нормальности распределения производилась с использованием критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилки. Средние выборочные значения количественных признаков приведены в тексте в виде M±SD, где М – среднее выборочное, SD – стандартное отклонение. В случае наличия ненормального распределения значений в ряду указывалась медиана (V0,5), 25-й процентиль (V0,25) и 75-й процентиль (V0,75). ,

Опис, ательно-оценочные эпид,емиологические исследования проводились с учетом традиционного алгоритма эпидемиологического анализа [2].

Результаты и обсуждение

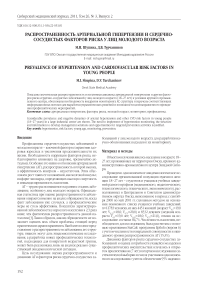

По результатам исходного иследования (2000-2001 гг.) распространенность АГ среди учащейся молодежи 18-27 лет составила 11,5% (мужчины - 17,9%, женщины – 8,6%). Отмечена статистически значимая выраженная тенденция к росту распространенности АГ с возрастом (рис. 1).

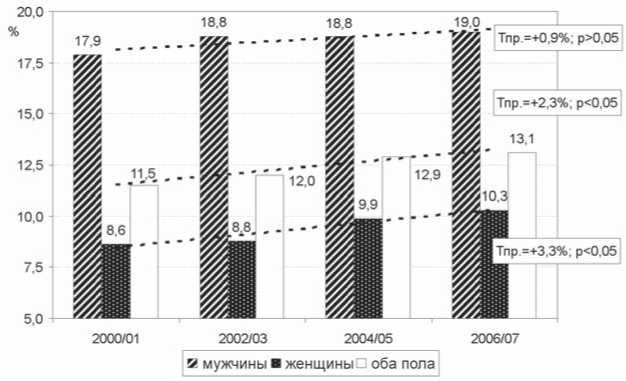

В структуре АГ преобладала АГ 1-й степени – 86,9%, реже встречались АГ 2-й степени (12,5%) и АГ 3-й степени (0,6%), причем у мужчин частота повышения АД 2-й степени была статистически значимо больше, чем в популяции женщин (15,4% против 9,8% соответственно, р=0,048). Темп прироста (Тпр.) частоты АГ 2-й степени с возрастом у мужчин составил 8,3% (р<0,001), у женщин – 10,8% (р<0,001).

О наличии АГ знали лишь 19,3% обследованных, а повышение уровня АД впервые было выявлено при прохождении военно-врачебной комиссии или на профосмот-рах при поступлении в учебное заведение. По обращаемости повышенное АД было выявлено лишь в 3,1% случаев.

В среднем медиана длительности АГ составляла V05=2,0 года (V025=1,0; V075=4,0). У большинства молодых лю, дей длительн,ость АГ с,оставила от 2 до 6 лет (54,8%), а

21,6

20,3

18.6 *

. ' 25,0

23,8

20,0

20,8 20,3

16.7д ,.--'18,2

20,0

▲ 15,6

■ 14,3

♦ 13,6 12.2 а 134 - * ' ' А 13,1 1214

А 11.0 ----

10,2

♦ мужчины (Тпр.=+20,2%;р<0,001)

■ женщины (Тпр.=+10,6%;р<0,001)

▲ оба пола (Тпр.=+14,8%;р<0,001)

Рис. 1. Распространенность АГ в отдельных возрастных группах учащейся молодежи Омска (2000–2001 гг., %)

в 20,1% случаев превышала 6-летний рубеж. Гипотензивная терапия не проводилась ни в одном из случаев.

По результатам открытого проспективного когортного исследования динамики распространенности АГ в обследованной группе населения на протяжении 7 лет (в 4 исследовательских точках) отмечен умеренный статистически значимый рост этого показателя с 11,5% в 2000/ 2001 гг. до 13,1% в 2006/2007 гг. (Тпр.=+2,3%; p<0,05; рис. 2). Распространенность АГ у мужчин оставалась стабильно высокой, в то время как у женщин отмечен умеренный прирост (Тпр.=+3,3%; p<0,05).

При динамическом наблюдении обнаружены существенные изменения в структуре АГ (рис. 3). Так, на фоне снижения доли лиц с АГ 1-й степени выявлено увеличение численности мужчин и женщин с АГ 2-й и АГ 3-й степени.

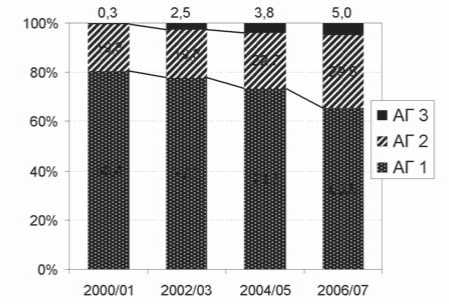

За анализируемый период удельный вес лиц с нормальным АД в молодежной популяции оставался стабильным, однако существенно уменьшилась доля с оптимальным АД (p=0,022) и увеличилась – с высоким нормальным АД, что было характерно, в первую очередь, для женской части популяции (p<0,005, рис. 4).

Частота новых случаев АГ в динамике увеличилась с 0,4 до 2,4% без существенных гендерных различий. Появление новых случаев АГ в течение всего периода на-

Рис. 2. Данные мониторинга АГ в репрезентативной выборке молодых людей Омска (2000/2001 – 2006/2007 гг., %)

блюдения составило 0,3% у мужчин с оптимальным АД, 1,1% у мужчин с нормальным АД и 10,5% – с высоким нормальным АД. В женской популяции эти показатели составили соответственно 0,2; 2,3 и 7,2% (p>0,05).

Распространенность курения среди обследованного населения в целом увеличилась с 44,6 до 60,0% (Тпр.=+5,0; р<0,001; таблица 1). Распространенность регулярного курения (не менее 1 сигареты в день) по итогам 4 обследований среди мужчин оставалась стабильной (19,3; 20,2; 19,2, 19,8% соответственно; р>0,05). Доля регулярно курящих женщин существенно увеличилась (11,0; 12,8; 15,3 и 18,6%; р<0,001). Наряду с этим установлено увеличение доли молодых лиц, курящих “иногда” (более 1 сигареты в неделю, но не каждый день): у мужчин – 46,1; 50,5; 50,7 и 54,4% (р<0,001); у женщин – 32,0; 35,9; 40,7 и 43,6% соответственно (р<0,001). Среди лиц с АГ на фоне увеличения доли курящих мужчин с АГ (Тпр.=3,10%; р<0,001) оставалась стабильно высокой распространенность курения среди женщин (Тпр.=1,03%; р>0,05).

Распространенность избыточной массы тела в общей популяции молодых мужчин за рассматриваемый период оставалась стабильной – 6,3–6,5% (табл. 1). Вместе с тем выявлено увеличение численности мужчин с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) – с 4,4 до 11,0% (р<0,001). В женской группе населения, напротив, отмечался выраженный рост распространенности избыточной массы тела с 7,9 до 17,2% (Тпр.=+12,8%; р<0,001) и умеренная тенденция к росту частоты ожирения – с 4,5 до 5,4% (Тпр.=+3,6%; р<0,05). Доля молодых мужчин и женщин с оптимальными значениями ИМТ за анализируемый период уменьшилась существенно (р<0,001).

За 7-летний период распространенность гиперхолестеринемии (ГХС) в общей популяции молодых мужчин и женщин возросла с 4,4 до 6,7% (Тпр.=+7,0%; р<0,001, таблица 2). Причем у мужчин с АГ частота ГХС возросла с 16,0 до 19,4% (Тпр.=+3,2%; р<0,001), у женщин – с 4,0 до 9,7% соответственно (Тпр.=+14,1; р<0,001). Следует подчеркнуть, что во всех возрастных группах наблюдался только умеренно повышенный уровень общего холестерина – ОХС – (5,0–5,9 ммоль/л). Высокого (>6,0 ммоль/л; ВНОК,

Таблица 1

Результаты мониторинга курения, ожирения и избыточной массы тела среди обследованного населения 18–27 лет

|

Период наблюдения |

Курение |

Ожирение |

Избыточная масса тела |

||||||

|

муж. |

жен. |

оба пола |

муж. |

жен. |

оба пола |

муж. |

жен. |

оба пола |

|

|

2000/01 |

58,2 |

38,6 |

44,6 |

4,4 |

4,5 |

4,2 |

6,3 |

7,9 |

7,4 |

|

2002/03 |

59,6 |

41,0 |

46,9 |

6,1 |

4,4 |

5,0 |

5,9 |

9,5 |

8,3 |

|

2004/05 |

60,4 |

46,1 |

51,0 |

9,0 |

5,2 |

6,5 |

6,7 |

10,5 |

9,2 |

|

2006/07 |

77,5 |

51,8 |

60,0 |

11,0 |

5,4 |

7,2 |

6,5 |

17,2 |

13,8 |

|

Темп прироста, % |

4,6 |

5,0 |

5,0 |

14,9 |

3,6 |

9,2 |

1,1 |

12,8 |

10,4 |

Примечание: показатели темпа прироста являлись статистически значимыми, p<0,05.

Рис. 3. Структура обследованных лиц по уровню АД

Рис. 4. Структура молодежной популяции по уровню АД в динамике (2000–2007 гг., %)

Таблица 2

Результаты мониторинга низкой физической активности (НФА) и гиперхолестеринемии (ГХС) среди обследованного населения 18–27 лет

|

Период наблюдения |

НФА |

ГХС |

||||

|

муж. |

жен. |

оба пола |

муж. |

жен. |

оба пола |

|

|

2000/01 |

68,0 |

79,5 |

75,9 |

6,4 |

3,5 |

4,4 |

|

2002/03 |

70,7 |

82,0 |

78,4 |

6,6 |

3,9 |

4,8 |

|

2004/05 |

71,8 |

83,5 |

79,5 |

7,0 |

4,5 |

5,4 |

|

2006/07 |

74,6 |

84,6 |

81,4 |

8,8 |

5,8 |

6,7 |

|

Темп прироста, % |

1,5 |

1,0 |

1,1 |

5,3 |

8,5 |

7,0 |

Примечание: показатели темпа прироста являлись статистически значимыми, p<0,05.

2008) уровня ОХС среди молодых лиц, в том числе с АГ, обнаружено не было.

Распространенность низкой физической активности (НФА) в общей популяции молодых людей по итогам проспективного наблюдения имела умеренную тенденцию к росту (Тпр=+1,1%; р<0,05), причем за счет мужчин (Тпр.=+1,5%; р<0,05, таблица 2). За анализируемый пе- риод в 3,7 раза (с 5,5 до 28,1%; р<0,001) увеличилась доля женщин и в 1,7 раза (с 9,3 до 20,6%; р<0,001) доля мужчин, освобожденных от занятий физической культурой по медицинским показаниям. Среди лиц с АГ также отмечен рост распространенности НФА: доля мужчин возросла с 69,1 до 79,1% (Тпр.=+2,1; р<0,05), женщин – с 79,3 до 87,7% (Тпр.=+1,6%; р<0,05). С 2000 по 2007 гг. в 3,3 раза увеличилась численность молодых гипертоников, освобожденных от занятий физкультурой в связи с повышением АД (с 11,3 до 37,5%; р<0,001), что отражает недостаточное понимание медицинскими работниками проблемы АГ у молодых.

Анализ динамики частоты суммарного сердечно-сосудистого риска (ССР) у пациентов с АГ выявил снижение удельного веса лиц со средним риском (с 74,1 до 58,3%; p<0,001) и повышение доли лиц с высоким риском (с 16,7 до 34,4%; p<0,001) без отличий по полу. Доля лиц с низким риском оставалась стабильной (7,3–9,2%; p>0,05). Важно, что численность лиц со средним и высоким суммарным ССР в группе без АГ в целом была также существенной (40,1 и 8,8% соответственно) и имела негативную динамику (для группы с высоким риском Тпр.=+6,7%; p<0,05).

Заключение

В проспективном эпидемиологическом исследовании на открытой когорте молодых людей 18–27 лет (учащаяся молодежь) показана высокая распространенность АГ и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ), существенное ухудшение ситуации в динамике, определены группы риска среди молодых.

Полученные данные позволяют констатировать чрезвычайно высокую актуальность проблемы АГ в молодежной популяции, обусловливают настоятельную необходимость в профилактике и ее потенциальную эффективность, дают возможность совершенствования системы многоуровневой профилактики для эффективного управления проблемой АГ у молодых.

По мнению ВОЗ, основой успешной профилактики и управления здоровьем населения являются информационно-аналитические системы [4], следовательно, эффективная первичная профилактика невозможна без реализации мониторинга АГ и ФР CCЗ. Информационная подсистема мониторинга должна включать информацию о патогенных факторах (факторах риска), популяции молодых (численность, структура, группы риска, восприимчивость и др.), факторах природной и социальной среды, качестве и эффективности лечебной и профилактической помощи населению, проявлениях заболеваемости, смертности, инвалидизации населения от АГ и CCP и других характеристиках здоровья. Все предлагаемые показатели отвечают необходимым требованиям, а отсутствие любого из них в системе мониторинга делает ее работу недостаточно диагностически эффективной. Аналитическая подсистема включает проведение эпидемиологической диагностики.

Материалы, полученные в исследовании, позволяют разработать мероприятия по управлению факторами риска, включая их мониторинг (первичная профилакти- ка), и определяют необходимость детального изучения особенностей клинических проявлений АГ у молодых в целях ранней диагностики (вторичный уровень профилактики).

Список литературы Распространенность артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста

- Всероссийское научное общество кардиологов. Национальные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии. -М.: Медицина, 2000. -32 с.

- Далматов В.В., Готвальд Р.Н., Стасенко В.Л. Применение методов математической статистики при проведении эпидемиологического анализа. -Омск, 2002. -68 с.

- Турчанинов Д.В. Питание и здоровье сельского населения Сибири в современных социально-экономических условиях: автореф. дис.... докт. мед. наук. -Омск: ОмГМА, 2009. -42 с.

- Ерофеев Ю.В., Новиков А.И., Турчанинов Д.В. и др. Эпидемиологический подход к оценке здоровья сельского населения/под общ. ред. профессора В.В. Далматова. -М.: Медицинская книга, 2005. -334 с.