Распространенность хронических заболеваний вен нижних конечностей у работающего населения Г. Петропавловска-Камчатского

Автор: Мазайшвили К.В., Чен В.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Статья в выпуске: 2 т.3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ распространенности хронических заболевания вен нижних конечностей. Обследован 331 работник предприятий г. Петропавловска-Камчатского. Признаки патологии вен имелись у 48,9% обследованных. Чаще болели женщины. В структуре хронических заболеваний вен имеется абсолютное преобладание первого клинического класса по СЕАР - телеангиоэктазий и ретикулярных вен.

Хронические заболевания вен нижних конечностей, распространенность, камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/140187680

IDR: 140187680

Текст научной статьи Распространенность хронических заболеваний вен нижних конечностей у работающего населения Г. Петропавловска-Камчатского

«Вавилонская Башня воздвигалась потомками Ноя чтобы достичь небес. Однако Бог наказал заносчивых людей, смешав их языки и рассеяв по свету. Американский Венозный Форум попытался заново собрать эту Библейскую Башню и создать классификацию СЕАР как общий язык для понимания хронических венозных расстройств...»

-

B. Eklof [10]

Распространенность патологии вен с развитием хронической венозной недостаточности (ХВН) сохраняется на высоком уровне во всем мире. Между тем, разные методологические подходы к ее оценке, существовавшие в прошлом и имеющие место в настоящем, не дают возможность точно оценить истинную эпидемиологическую картину, сложившуюся в нашей стране. Эту разность в подходах чаще всего обусловливает неодинаковое толкование понятия ХВН разными авторами. При этом происходит подмена термина «хронические заболевания вен нижних конечностей» (ХЗВНК) и ХВН.

Любая классификация начинается с определения классифицируемого явления. В разных классификациях для понятий ХВН и ХЗВНК определения даются несколько разнообразно. В англоязычной литературе при описании затронутой нами проблемы на сегодняшний день имеется два термина. Первый – «chronic venous disorders», который можно перевести как «хронические венозные расстройства» (не заболевания). Сюда включается весь спектр как анатомических, так и функциональных расстройств венозной системы нижних конечностей от телеангиоэктазий (ТАЭ) до трофических язв. Термин

«расстройства» здесь достаточно правомочен, потому что ТАЭ могут встречаться у совершенно здоровых людей, для которых слово «болезнь» применить не вполне уместно. Следует отметить, что первоначально в принятой классификации СЕАР был термин «chronic venous disease» [12], т.е. хронические заболевания вен, которые авторы определили как: «Нарушение нормального функционирования венозной системы, вызванное недостаточностью клапанов с или без нарушения венозного оттока, которое может влиять на поверхностную, глубокую или на обе венозные системы сразу». Затем, под воздействием указанных выше обстоятельств, термин «болезнь» (disease) был заменен на «расстройство» (disorders). Второй термин – «chronic venous insufficiency» – полностью соответствует нашему понятию ХВН. Он подразумевает под собой клинически выраженные расстройства, такие как отек, пигментация и др., вполне подпадающие под формулировку «болезнь». В нашей стране наиболее известно определение ХВН, приведенное в руководстве под редакцией В.С. Савельева [4] – «Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей – синдром, характеризующийся нарушением кровотока в этом венозном бассейне». И дальше: «ХВН – относительно самостоятельное патологическое состояние, первопричиной которого является инициированный венозным стазом каскад патологических изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Такие симптомы, как варикозная трансформация подкожных вен и трофические нарушения кожи, являются частым, но необязательным признаком данной патологии». Кроме приведенного, существуют другие формулировки понятия ХВН и классификации ХЗВНК. В согласительном документе по СЕАР определения ХВН нет, но указывается, что «мягкая степень ХВН выражается в появлении расширения вен в подлодыжечной области».

В каждом новом определении понятия ХВН делается попытка все более глубоко и точно раскрыть суть этой патологии. Но создать идеальные определение и классификацию, которые отражали бы все элементы этиологии, патогенеза, клиники, анатомии и др. и, в то же время, были достаточно компактны и удобны для повседневного использования, по-видимому, невозможно. Определение и классификация не могут быть привязаны только к одной концепции, взгляду на развитие патологического процесса. Они должны освещать все стороны раскрываемой ими проблемы. Поэтому, в 1994 году Международным согласительным комитетом была принята классификация, в которой вообще отсутствовало определение ХВН, т.е. вместо ответа на вопрос: «ХВН – это …», была представлена достаточно простая описательная схема, в которой вместо ХВН, появился термин ХЗВНК, а данный вопрос был видоизменен на другой: «ХЗВНК – это когда …». На основании опыта лечения десятков тысяч больных были отобраны главные клинические признаки ХЗВНК. Эти признаки были разделены на 6 клинических классов («С»), по возрастанию тяжести (а не стадиям), от ТАЭ до трофической язвы. Кроме клинической части, появился этиологических раздел («Е»), указывающий, первичен ли данный процесс или нет. Третья, анатомическая часть классификации, («А») разделила всю венозную систему нижних конечностей на 18 относительно обособленных сегментов. Это позволяет достаточно точно указать на локализацию поражения венозной системы нижних конечностей. Последний, патофизиологический раздел («Р») указывает на наличие рефлюкса и/или обструкции в пораженном венозном сегменте. Предложил эту схему, основываясь на ассоциациях с известной классификацией злокачественных опухолей – tumor, node, metastasis (TNM), John Porter в 1993 году на 5-м ежегодном заседании Американского Венозного Форума [10]. После года напряженных дискуссий на 6-й ежегодной встрече Американского Венозного Форума, состоявшейся в феврале 1994 года, комитет специалистов принял первый согласительный документ по CEAP. Имея такую понятную и достаточно простую описательную классификацию, в идеале, любой врач из любой страны может установить диагноз пациенту с ХЗВНК и будет точно понят своим коллегой в любой другой точке мира. Данная классификация по- могает преодолеть значительную долю субъективизма при постановке диагноза.

Хотелось бы отметить, что и классификация СЕАР не лишена недостатков. В частности, несмотря на видимую простоту, СЕАР состоит из 7 клинических классов, 3 патофизиологических видов, 18 анатомических сегментов и 3 этиологических вариантов. Исходя из этого, использовать ее в полном виде в ежедневной клинической практике достаточно трудоемко. Появляющиеся в последние годы предложения разбить некоторые разделы классификации на подразделы [8, 10], кроме важной, быть может, детализации, сделают классификацию СЕАР, на наш взгляд, еще более громоздкой и неудобной в ежедневном обращении.

В классификации СЕАР к клиническому классу С1 отнесены ТАЭ. Трудно найти женщину после 40 лет, которая не имела хотя бы единичной ТАЭ, при отсутствии других признаков ХЗВНК. Это обусловлено тем, что в возникновении и развитии ТАЭ наиболее весомый вклад вносят гормональные, в первую очередь, эстрогенные влияния [8]. Можно дискутировать, являются ли ТАЭ заболеванием или нет. Однако, учитывая, что пациенты с ТАЭ все равно обращаются на прием к флебологу, необходимость проведения эпидемиологического исследования с включением в него людей, имеющих ТАЭ, не вызывает сомнения.

Сложившиеся обстоятельства привели к идее по-новому изучить распространенность ХЗВНК в различных регионах страны. Начать такое исследование мы решили с самого восточного форпоста Российской Федерации – г. Петропавловска-Камчатского.

Материалы и методы

Обследованы жители г. Петропавловска-Камчатского, работники его предприятий: ОАО «Кампиво», ОАО «Камчатскэнерго», ГУП «Пожарная охрана», ГУП «44 Электросети ВМФ».

Обследование проводилось в 2007 г. во время ежегодного профилактического осмотра, в него включались все сотрудники предприятий, независимо от наличия или отсутствия у них каких-либо жалоб. Всего обследован 331 человек, что составляет 0,2% от популяции или 0,3% работающего населения. Из них – 208 мужчин и 123 женщины. Учитывая, что по данным различных авторов распространенность ХЗВНК колеблется в очень широких пределах (табл. 2), для оценки размеров выборки, необходимой для получения статистически значимого результата, мы определили меру изменчивости признака в 35%. Величину вероятности приняли в 0,99 при допустимой ошибке в 0,05 [2]. При таком дизайне исследования и математическом допущении исследуемую выборку можно считать случайной и достаточно репрезентативной [5] применительно к работающей части населения г. Петропавловска-Камчатского.

Обследование проводили в первой половине дня. Оно заключалось в сборе жалоб, определении особен- ностей работы и образа жизни, физикального осмотра. Средний возраст составил 42,9 ± 11,6 – от 19 до 70 лет.

Для оценки тяжести симптомов ХЗВНК в выборке в целом пользовались показателем «С» классификации СЕАР [12]. Для удобства математических вычислений мы использовали показатель «С», допуская, что «С» может принимать вид не только целого значения, но и дроби. Значения «С» присваивали каждому отдельному обследуемому лицу, исходя из максимального выявленного клинического показателя на одной из конечностей.

Результаты и обсуждение

Всего признаки ХЗВНК имелись у 48,9% обследованных. ХЗВНК чаще встречалась у женщин (67,5%), чем у мужчин (41,3%) (p<0,01). Тяжесть заболевания была более выражена у женщин (С=0,8), у мужчин – (С=0,6) при p<0,05. Распространенность ХЗВНК указана в таблице 1.

Признаки ХЗВНК отсутствовали (С=0) у 162 человек (48,9%). Подавляющее большинство пациентов – 129 (38,9%) – имели только телеангиоэктазии и ретикулярные вены (С=1). Клинически значимые признаки ХЗВНК (С≥2) имелись у 40 человек (12,1%). Таким образом, основное количество работающих жителей города имело проблемы в основном косметического характера, связанного с наличием телеангиоэктазий и ретикулярных вен. У женщин они встречались практически в два

Табл. 1. Распределение обследованных по классам «С» классификации СЕАР в зависимости от пола

Из указавших на характер своей трудовой деятельности как работу, связанную с длительным стоянием (73 человек), среднее «С» было 0,9 против 0,5 из 113 человек, указавших на характер своей работы как сочетание различных нагрузок (р=0,001). Статистически значимой разницы между числом указавших свою работу, как связанную с хождением (69 человек) и связанную с длительным сидением (76 человек), нет. Распределение обследованных работников по характеру трудовой деятельности приведено в таблице 3.

Табл. 3. Распределение обследованных работников по характеру трудовой деятельности

|

Характер выполняемой работы |

Количество |

Процент |

|

Длительное стояние |

73 |

22,1 |

|

Сочетание различных нагрузок |

113 |

34,1 |

|

Длительное сидение |

76 |

23,0 |

|

Ходьба |

69 |

20,8 |

|

Всего: |

331 |

100,0 |

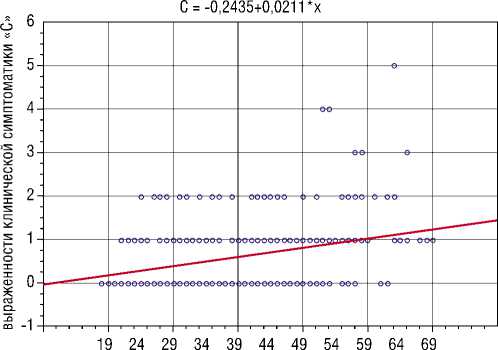

Учитывая, что вероятность приобрести ХЗВНК увеличивается с возрастом, на основе полученных данных был построен график этой зависимости, описываемый уравнением: С = -0,2435+0,0211*х; где х – возраст в годах. Таким образом, имеется четкая линейная связь между возрастом лиц, страдающих патологией венозной системы, и развитием симптомов ХВН. Зависимость выраженности клинической симптоматики «С» от возраста указана на рис. 1.

Несмотря на то, что исследование проводилось на малой выборке из работников промышленных предприятий, его результаты согласуются с выводами, полученными другими авторами, например, в большом когортном исследовании, проведенном в 24 городах Италии в 2005 году [7]. Таким образом, результаты, представленные в данной работе, отражают реальную эпидемиологическую

Табл. 2. Частота встречаемости ХЗВНК по данным различных авторов

|

№ |

Автор |

Год |

Страна |

Частота у женщин ХЗВН % |

Частота у мужчин ХЗВН % |

Где опубликовано |

|

1. |

Наши данные |

2007 |

РФ, Камчатка |

67,5 |

41,3 |

|

|

2. |

Beebe-Dimmer J.L., Pfeifer J.R., Engle J.S., Schottenfeld D. |

2005 |

США |

1–73 |

2–56 |

Ann. Epidemiol. – 2005. – V.15. – N.3. – P. 175–184. |

|

3. |

Chiesa R., Marone E.M., Limoni C. et al. |

2005 |

Италия |

79,4 |

64,0 |

Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. – 2005. – V.30. – P. 422–429. |

|

4. |

Кириенко А.И., Богачев В.Ю., Гаврилов С.Г. и соавт. |

2004 |

РФ, Москва |

67,5 |

50,4 |

Ангиол. и сосуд. хир.. – 2004. – .Т. 10. – №1. – С. 77 |

|

5. |

Criqui M.H., Jamosmos M., Fronek A., et al. |

2003 |

США |

89,0 |

66,4 |

Am. J. Epidemiol. – 2003. – V.158. – N.5 – P. 448–456 |

|

6. |

Rautio T. T., Per sia J. M., Wiik H. T., et al. |

2002 |

Финляндия |

32 |

18 |

J. Vasc. Intervent. Radiol. – 2002. – V. 13. – P. 569–575. |

|

7. |

Hafner J. |

2001 |

Швейцария |

10–40 |

Schweiz. Rundsch. Med. Prax. – 2001. – V.90. – N.6. – P. 197–204. |

возраст

Рис. 1. Зависимость выраженности клинической симптоматики «С» от возраста ситуацию, сложившуюся в отношении ХЗВНК в одном из регионов России. В среде работающего населения признаки ХЗВНК можно обнаружить практически у половины лиц. Однако в структуре ХЗВНК имеется абсолютное преобладание первого клинического класса по СЕАР – телеангиоэктазий и ретикулярных вен.

Список литературы Распространенность хронических заболеваний вен нижних конечностей у работающего населения Г. Петропавловска-Камчатского

- Кириенко А.И., Богачев В.Ю., Гаврилов С.Г. и соавт. Хронические заболевания вен нижних конечностей у работников промышленных предприятий г. Москвы//Ангиол. и сосуд. хир. -2004. -.Т. 10, № 1. -С. 77.

- Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. -М., 1961. -479 с.

- Стойко Ю.М., Лыткин М.И., Шайдаков Е.В. Венозная гипертензия в системе полых вен. -СПб., 2002. -276 с.

- Флебология/Под ред. В.С.Савельева -М.: Медицина, 2001. -664 с.

- Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология/Пер. с англ. -М.: Медиа Сфера, 1998. -352 с.

- Beebe-Dimmer J.L., Pfeifer J.R., Engle J.S., Schottenfeld D. The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins//Ann. Epidemiol. -2005. -V.15. -N.3. -P. 175-184.

- Chiesa R., Marone E.M., Limoni C. et al. Cronic Venous Insufficiency in Italy//Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. -2005. -V.30. -P. 422-429.

- Cornu-Thenard A., Uhl J.-Fr., Carpentier P.H. Do we need a better classification than CEAP?//Acta Chir. Belg. -2004. -V. 104. -P. 2276-2282.

- Criqui M.H., Jamosmos M., Fronek A. et al. Chronic Venous Disease in an Ethnically Diverse Population//Am. J. Epidemiol. -2003. -V. 158. -№ 5 -P. 448-456.

- Eklof B. Revision of the CEAP classification//Medicographia. -2006. -V. 28. -№ 2. -P. 175-180.

- Hafner J. Conservative therapy in varicose symptom complex//Schweiz. Rundsch. Med. Prax. -2001. -V.90. -N.6. -P. 197-204.

- Porter J.M., Moneta G.L. Reporting standards in venous disease: an update//J. Vasc. Surg. -1995. -V. 21. -P. 635-645.

- Rautio T.T., Perälä J.M., Wiik H.T. et al. Endovenous Obliteration with Radiofrequency-resistive Heating for Greater Saphenous Vein Insufficiency//J. Vasc. Intervent. Radiol. -2002. -V. 13. -P. 569-575.