Распространенность и клинические особенности сердечно-сосудистых заболеваний у ветеранов Великой Отечественной войны

Автор: Липатова Т.Е., Денисова Т.П., Шульдяков В.А., Алипова Л.Н., Хайбекова Т.В., Юанов А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Юбилей

Статья в выпуске: 1 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе суммируются результаты многолетних исследований параметров кардиального здоровья у ветеранов войн г. Саратова и Саратовской области. Изучены структура сердечно-сосудистой патологии и ее возрастные аспекты у ветеранов войн. Систематизированы особенности клинической картины и течения наиболее распространенных форм сердечно-сосудистой патологии у ветеранов войн, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, достигших возраста долгожительства.

Ветераны войн, сердечно-сосудистая патология, старение, эпидемиология неинфекционных заболеваний

Короткий адрес: https://sciup.org/14918084

IDR: 14918084

Текст научной статьи Распространенность и клинические особенности сердечно-сосудистых заболеваний у ветеранов Великой Отечественной войны

-

1 Вв едение. В настоящее время среди всей патологии внутренних органов первое место в большинстве стран мира заняли сердечно-сосудистые заболевания, а учитывая их влияние на продолжительность жизни и трудоспособность населения, они приобрели устойчивый статус социально значимых [1, 2]. Ущерб от них таков, что они стали глобальной социальной проблемой [3].

За XX век произошло существенное изменение структуры патологии внутренних органов, как среди всего населения, так и среди лиц позднего возраста. Но самые значимые изменения затронули именно возрастную структуру населения: произошел существенный рост пожилых и старых лиц, и их доля продолжает расти во всех станах мира, в том числе в Российской Федерации.

Ветераны войн являются особенной категорией пациентов, у которых формирование и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии происходило (происходит) на фоне выраженных психофизиологических, метаболических постстрессовых расстройств, перенесенных ранений [4–8]. Несмотря на перечисленное, часть ветеранов Великой Отечественной войны успешно достигли возраста долгожительства.

Цель : дополнить и уточнить представление о клиническом течении сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов старших возрастных групп на основе обобщения многолетних исследований эпидемиологических и клинических особенностей сердечно-сосудистой патологии у ветеранов войн, в том числе достигших возраста долгожительства.

Материал и методы. Объектом исследования являлись официальные статистические отчеты по лечебной работе Саратовского областного госпиталя для ветеранов войн за последние 20 лет, результаты обследования ветеранов войн, находившихся на лечении в Саратовском областном госпитале для ветеранов войн. В анализ включены как результаты ретроспективного исследования параметров кардиального здоровья ветеранов войн на основании систематизации архивных историй болезни, так и материалы поперечного сплошного исследования ветеранов войн.

Для анализа использовали данные 22259 ветеранов войн. Результаты представлены в виде абсолютных и относительных частот (распространенности). Проверка статистических гипотез осуществлялась с использованием критерия Хи квадрат. Нулевая гипотеза отвергалась с достигнутым уровнем значимости p<0,05.

Результаты. В сформированной выборке ветеранов войн 5818 человек были зрелого возраста, что составило 26,1%, 5354 пациента относились к возрастной категории пожилых людей (24,1%). Неудивительно, что самой представительной группой оказались пациенты старческого возраста (49,5%). 65 пациентов (0,3% от всех обследованных ветеранов войн) продемонстрировали «успешное» старение, достигнув и пережив 90-летний рубеж.

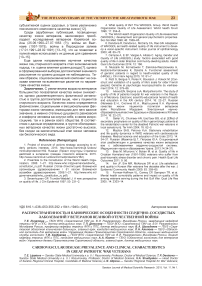

Наиболее часто в структуре клинического диагноза у ветеранов войн выявлялись артериальная гипертензия, хронические формы ишемической болезни сердца и нарушения сердечного ритма. Сопоставление частот встречаемости наиболее частых форм сердечно-сосудистой патологии представлено на рис. 1. При этом у ветеранов войн старческого возраста наиболее часто диагностировались хронические формы ишемической болезни сердца, тогда как у пациентов зрелого и пожилого возраста — артериальная гипертензия.

Рис. 1. Структура наиболее распространенных в сформированной выборке форм сердечно-сосудистой патологии у ветеранов войн

Распространенность нарушений ритма сердца как постоянных, так пароксизмальных увеличивалась с возрастом с 31,2% в зрелом возрасте до 52,6% в старческом (p<0,05). Исключением стали лица, достигшие возраста долгожительства.

Аналогичные тенденции отмечены в группе ветеранов войн, переживших 90-летний рубеж, в частности это касается частоты артериальной гипертензии. Обращают на себя внимание у пациентов старческого возраста множественные верифицированные патологические процессы сердечно-сосудистой системы, диагностированные одномоментно, т.е поли-морбидность в пределах одной системы.

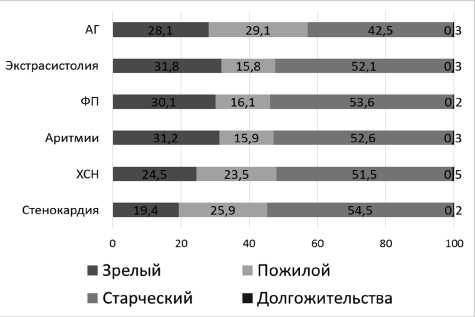

У ветеранов Великой Отечественной войны, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, выявлено преобладание в анамнезе сердечно-сосудистой патологии (по имеющейся на руках медицинской документации, рис. 2). В спектре диагнозов доминировала ишемическая болезнь сердца, на втором месте была артериальная гипертензия. Обратило не себя внимание несовпадение частот нозологий уточненного диагноза по данным медицинской документации и частот нозологий, подтвержденных при обследовании. При этом наибольшая разница была достигнута в группе долгожителей относительно хронических форм ИБС и сахарного диабета.

Рис. 2. Структура перенесенных заболеваний ветеранов Великой Отечественной войны, достигших периода долгожительства: 1 — нет данных (не помнит, не переносил); 2 — сердечно-сосудистая патология; 3 — сахарный диабет; 4 — инфекции; 5 — поражение опорно-двигательного аппарата; 6 — травмы; 7 — патология желудочно-кишечного тракта;

8 — патология бронхолегочного аппарата

Стенокардия напряжения была диагностирована у 8,4% людей, достигших периода долгожительства. У 9,6% обследованных долгожителей в документах фигурировал перенесенный инфаркт миокарда. Особого внимания заслуживают клинические особенности проявлений коронарной недостаточности. Так, описанные атипичные формы стенокардии встречались лишь у 20% пожилого и у 15% пациентов старческого возраста, а частота «немого» течения стенокардии достигала 15 и 12% соответственно. Наиболее частым клиническим проявлением ишемической болезни сердца в старческом возрасте была кардиалгия.

Клинические особенности артериальной гипертензии у пациентов старших возрастных групп мало отличались от описанных в литературе, однако, по результатам собственных наблюдений, вслед за любым, даже на первый взгляд незначительным, раздражением (госпитализация, очередь в процедурной) в 98% случаев следовал гипертонический криз.

При оценке клинико-инструментальной картины ХСН ветеранов войн установлено снижение частоты клинических симптомов и признаков сердечной недостаточности с возрастом. У обследованных старческого возраста преобладала малосимптомная ХСН, практически не беспокоящая больного, сопровождающаяся минимальными неспецифическими жалобами (утомляемость, слабость). В 61,1% случаев фракция выброса левого желудочка была 50% и выше. Распространенность ХСН в сформированной выборке составила 0,4%.

Отечный синдром, как правило, характеризовался скудностью, его выраженность не коррелировала со степенью снижения сократительной способности миокарда. Среди обследованных ветеранов войн старше 90 лет с доказанной ХСН преобладало нарушение преимущественно диастолической функции миокарда. Среди ветеранов войн старческого возраста на фоне практически полного отсутствия медикаментозной поддержки было отмечено относительно «доброкачественное» течение ХСН. 73,48% ветеранов старше 90 лет не помнили день последнего визита к врачу, госпитализации или диспансерного осмотра (при относительной сохранности когнитив-но-мнестических функций).

Заслуживает внимания обнаружение деформации клинической картины большинства форм патологии сердца и сосудов в условиях сенильной полиморбидности у ветеранов войн. Так, при наличии анемического синдрома выявлено достоверное снижение функционального класса стенокардии (на 1 ф.к., p<0,05), нарастание частоты и тяжести течения аритмий, прежде всего желудочковой экстрасистолии. Сочетание сердечно-сосудистой патологии и хронической обструктивной болезни легких вызывало увеличение частоты приступов стенокардии (moda 1 vs moda 2, p<0,05), значимое увеличение безболевой ишемии миокарда, прогрессирующее течение хронической сердечной недостаточности с клиническими признаками застоя как по большому, так и по малому кругу кровообращения.

Общим для всех возрастных групп ветеранов войн были существенные затруднения при сборе жалоб и анамнестических данных, что до известной степени может быть объяснено сочетанием механизмов психологического вытеснения и инволюционных когнитивно-мнестических нарушений.

Обсуждение. В процессе старения кардиоваскулярная система претерпевает инволюционные изменения, предрасполагающие к развитию кардиальной патологии. Так, увеличение частоты нарушений сердечного ритма с возрастом, среди которых на первое место выходят наджелудочковые и желудочковые эктопии, может рассматриваться как индикатор прогрессирующего морфологического и электрофизиологического ремоделирования миокарда.

Проведенный анализ позволяет предположить возможность «доброкачественного» течения ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, в отдельных случаях позволяющих достичь дожития практически до предела видовой продолжительности жизни человека.

Вероятно, в позднем возрасте обычные раздражители становятся стрессорными, что требует более взвешенного отношения к госпитализации и, по возможности, использования внегоспитальных форм лечения. С возрастом происходит как количественное изменение целостной системы, так и перестройка внутренних связей, что ведет к качественно иной ре- акции старого организма на многие внешние и внутренние влияния.

В сформированной выборке ветеранов войн с возрастом нарастала частота сердечно-сосудистой патологии таким образом, что в старческом возрасте каждый пациент страдал внутрисистемной поли-морбидностью, т.е. сочетанием минимум трех патологических процессов сердца и сосудов. К периоду долгожительства диагностировалась, как правило, монопатология на фоне проявлений, которые расценивались как результат сформированного сенильного сердца. При анализе симптомов, клинических признаков и объективных признаков дисфункции сердца вероятная ХСН была выявлена лишь у 0,4% ветеранов войн, что существенно ниже результатов обследования долгожителей городской агломерации Саратов — Энгельс — 11,9% [9].

Среди ветеранов войн старше 90 лет констатирована низкая распространенность хронической сердечной недостаточности. Дожитие ветеранов до периода долгожительства требует изучения механизмов адаптации организма к различным внешним факторам, их силе и кратности воздействия. Интерес к патоморфологическим [10] особенностям людей, достигших предела видовой продолжительности жизни и к распространенности феномена долгожительства, не ослабевает [11–13], а проведенные исследования указывают на появление необычного спектра внутренней патологии у столетних людей.

Одним из немногих завершенных исследований людей, достигших столетнего возраста, стало исследование столетних — NECS. Важный итог этого большого проекта — выявление того факта, что лица, достигшие 100-летнего возраста, даже если у них и развивалась та или иная форма ССП, умирали не от нее [14]. В условиях сложившейся модели современного здравоохранения доля долгожителей, чья смерть наступила в стационаре, ничтожна. Практики аутопсии пациентов старческого возраста, скончавшихся вне лечебного учреждения, практически нет. Поэтому в рамках проведенных исследований, а также суммируя большой клинический опыт, мы можем согласиться с результатами NECS, исходя их факта снижения распространенности важнейших форм ССП с возрастом.

Разработки теорий самоорганизации, порядка и хаоса, эволюции сложных систем оказались весьма кстати для осмысления процессов старения [15] и формирования поздновозрастных форм патологии сердечно-сосудистой системы. Множество существовавших теорий старения оказались лишь описаниями отдельных механизмов этого сложного комплексного процесса. Однако практически все они перекликаются с теориями атерогенеза. В последние годы предлагается выделять три стадии физиологического старения сердечно-сосудистой системы, усугубляющиеся гиподинамией: 1) нарушение кровенаполнения левого желудочка в диастолу; 2) снижение адренергического ответа на катехоламины; 3) возрастание жесткости артериальной стенки [16].

Заключение. На протяжении двадцати лет наблюдения среди ветеранов войн сохраняется высокая распространенность основных форм сердечно-сосудистой патологии. С возрастом происходит изменение структуры сердечно-сосудистой патологии за счет роста хронических форм ишемической болезни сердца и уменьшения распространенности артериальной гипертензии, формирование своеобразного полиморбидного состояния — одновремен- ного существования трех и более форм патологии сердца и сосудов.

В обследованной выборке ветеранов войн сочетание кардиоваскулярной патологии с анемическим синдромом или с хронической обструктивной болезнью легких «деформирует» клиническую картину сердечно-сосудистых заболеваний и сопровождается увеличением частоты выявляемых нарушений ритма и ХСН.

Важнейшим итогом является выделение направлений лечебно-профилактических мероприятий в указанной категории пациентов: совместная работа с клиническим психологом при формировании системы «врач — больной», скрупулезный сбор анамнестических и объективных данных, ориентация на диагностику и лечение наиболее вероятных с учетом возраста форм сердечно-сосудистой патологии, учет коморбидных состояний.

Список литературы Распространенность и клинические особенности сердечно-сосудистых заболеваний у ветеранов Великой Отечественной войны

- Бойцов С.А., Никулина H.H., Якушин С.С. и др. Высокая смертность от ИБС в Российской Федерации: проблемы формирования статистических данных (по результатам Российского многоцентрового эпидемиологического исследования заболеваемости, смертности, качества диагностики и лечения острых форм ИБС -РЕЗОНАНС). Сердце 2010; 9: 19-25

- Харченко В.И., Какорина Е.П., Корякин М.В. и др. Смертность от болезней системы кровообращения в России и в экономически развитых странах: необходимость усиления кардиологической службы и модернизации медицинской статистики в Российской Федерации (аналитический обзор официальных данных Госкомстата, МЗ и СР России, ВОЗ и экспертных оценок по проблеме). Рос кардиол журн 2005; 2: 5-17

- Оганов P.Г., Погосова Г.В., Колтунов И.Е. и др. РЕЛИФ -регулярное лечение и профилактика -ключ к улучшению ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России: результаты Российского многоцентрового исследования. Часть II. Кардиология 2007; 47: 30-39

- Traum АН, Wilcox ВВ. Cardiovascular disease among veterans of World War II; a survey of 19,870 cases. N Engl J Med 1946;234:82-6

- Peckerman A, LaManca JJ, Smith SL, et al. Cardiovascular stress responses and their relation to symptoms in Gulf War veterans with fatiguing illness. Psychosom Med 2000; 62: 509-16

- Peckerman A, Dahl K, Chemitiganti R, et al. Effects of posttraumatic stress disorder on cardiovascular stress responses in Gulf War veterans with fatiguing illness. Auton Neurosci 2003; 108:63-72

- Falger PR, Op den Velde W, Hovens JE, et al. Current posttraumatic stress disorder and cardiovascular disease risk factors in Dutch Resistance veterans from World War II. Psychotherapy and psychosomatics 1992; 57: 164-71

- Cohen BE, Marmar C, Ren L, et al. Association of cardiovascular risk factors with mental health diagnoses in Iraq and Afghanistan war veterans using VA health care. JAMA 2009; 302: 489-92

- Малинова Л.И., Денисова Т.П., Довгалевский П.Я., Прохоров С.А. Хроническая Сердечная Недостаточность у долгожителей. Сердечная Недостаточность 2005; 6: 83-84

- Bernstein AM, Willcox BJ, Tamaki H, et al. First autopsy study of an Okinawan centenarian: absence of many age-related diseases. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004; 59: 1195-9

- Franceschi C, Valensin S, Bonafe M, et al. The network and the remodeling theories of aging: historical background and new perspectives. Exp Gerontol 2000; 35: 879-96

- Perls TT, Bochen K, Freeman M, et al. Validity of reported age and centenarian prevalence in New England. Age Ageing 1999; 28: 193-7

- Evert J, Lawler E, Bogan H, Perls T. Morbidity profiles of centenarians: survivors, delayers, and escapers. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003; 58: 232-7

- Perls T. Genetic and environmental influences on exceptional longevity and the AGE nomogram. Ann N Y Acad Sci 2002; 959: 1-138.

- Гиттерман M., Хэлперн В. Фазовые превращения: краткое изложение и современные приложения: М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2006; 128 с.

- Schulman SP Cardiovascular consequences of the aging process. Cardiol Clin 1999; 17: 35-49.