Распространенность и принципы лечения эрозии молочных зубов у детей

Автор: Щербакова Е.С., Маслак Е.Е.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 (31), 2011 года.

Бесплатный доступ

Провели кроссекциональное исследование детей (391 чел.) в возрасте 2-5 лет. Для оценки эрозии молочных зубов использовали индекс O'Sullivan. Выявили, что распространенность эрозии молочных зубов у детей 2- 5 лет составляла 30,4 % (95 % доверительный интервал 24,9-35,9). Представлены основные принципы лечения эрозии молочных зубов у детей.

Кроссекциональное исследование, эрозия зубов, индекс o''sullivan, дети, молочные зубы, лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142148913

IDR: 142148913 | УДК: 616.314-002.446-053.2

Текст научной статьи Распространенность и принципы лечения эрозии молочных зубов у детей

Одной из недооцениваемых проблем стоматологического здоровья детей является проблема эрозии зубов [2]. Эрозия приводит к необратимой потере твердых тканей зубов вследствие кислотной деминерализации, развивающейся, в отличие от кариеса, без участия микроорганизмов. Клинически эрозия проявляется постепенным разрушением твердых тканей зуба: эмаль становится тусклой, теряет блеск и структуру, слой за слоем растворяется, просвечивающий дентин придает коронке зуба желтоватый оттенок; после полного стирания эмали обнаженный дентин приобретает желто-коричневый цвет. Эрозивное растворение дентина может привести к обнажению пульпы и развитию пульпита, стать причиной полного разрушения коронки и потери зуба [4].

По данным эпидемиологических исследований, проведенных в зарубежных странах в течение последних двух десятилетий, распространенность эрозии молочных зубов у детей в возрасте 2—7 лет составляла 6—50 %, в постоянных зубах у детей 5—9 лет — 14 %, 9—17 лет — 11—100 % [3, 8, 11].

Лонгитюдные исследования выявили повышение на 12—27 % заболеваемости детей эрозиями зубов через 1,5—5 лет наблюдения [1].

В нашей стране проблеме эрозии зубов у детей уделяется недостаточное внимание. Мы проанализировали врачебные записи в 41211 амбулаторных картах стоматологических пациентов в возрасте от 1 до 18 лет, посещавших стоматологические поликлиники Волгограда в 2005—2009 гг., и ни в одной карте не обнаружили выставленного диагноза «эрозия зубов» (код по МКБ-10 К03.2).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение распространенности эрозии молочных зубов у детей в возрасте 2—5 лет и разработка принципов лечения данной патологии.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

На проведение исследования получено разрешение регионального этического комитета. В кроссекцио-нальном исследовании участвовали дети в возрасте

2—5 лет, постоянно проживающие в Красноармейском районе Волгограда. Предварительно у родителей было получено письменное информированное согласие на участие детей в исследовании. В 2010 г. проведено стоматологическое обследование 391 ребенка в возрасте 2—5 лет: 105 чел. — двухлетние, 86 чел. — трехлетние, 98 чел. — четырехлетние, 102 чел. — пятилетние. Обследование проводили с использованием стандартного набора стоматологических инструментов при искусственном освещении. На каждого ребенка заполняли карту обследования, в которой отмечали эрозивные дефекты эмали в соответствии с индексом O’Sullivan E. A. [9]. Принципы лечения детей с эрозией молочных зубов были разработаны на основании современных данных об этиологии и патогенезе заболевания [6, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

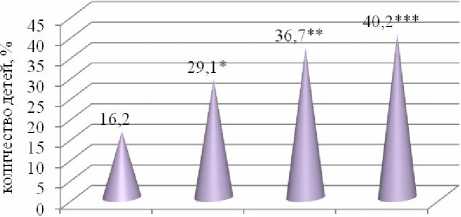

Эрозии твердых тканей молочных зубов были выявлены у 119 детей (рис. 1). Распространенность патологии была наименьшей (16,2 %) у двухлетних детей, затем достоверно увеличивалась с возрастом: трехлетние — 29,1 %, четырехлетние — 36,7 %, пятилетние — 40,2 %. В среднем распространенность эрозии твердых тканей молочных зубов у детей в возрасте 2—5 лет составляла 30,4 % (95 % доверительный интервал — 24,9—35,9).

2 года 3 года 4 года 5 лет возраст

* Достоверность различий по сравнению с двухлетним возрастом, p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Рис. 1. Распространенность эрозии молочных зубов у детей 2—5 лет

У 119 детей было выявлено 453 молочных зуба, имевших эрозивные дефекты, в среднем 3,8 зуба на одного ребенка. Наименьшее количество пораженных зубов, 2,9 на одного ребенка, было выявлено у двухлетних детей. У детей в возрасте 3, 4 и 5 лет количество зубов с эрозиями было одинаковым: 3,9; 4,0 и 3,9 зубов в среднем на одного ребенка соответственно.

Глубина (тяжесть) эрозивного разрушения молочных зубов у детей была различной (рис. 2). Наиболее часто встречались начальные формы патологии — 67,1 % случаев. Из них 37,7 % составили поражения в виде участков матового цвета с незначительной убылью эмали без потери контуров коронки зуба, 29,4 % — убыль эмали, ведущая к потере контуров коронки зуба, но без обнажения дентина.

Рис. 2. Распространенность различной глубины (тяжести) эрозивного разрушения твердых тканей зубов

Реже встречались более тяжелые формы эрозий с вовлечением в патологический процесс дентина — 32,9 % случаев. Из них в 21,2 % случаев была выявлена потеря эмали с обнажением эмалево-дентинного соединения, в 9,5 % — разрушение нижележащего дентина, который приобретал желтоватый или коричневатый цвет. В 2,2 % случаев эрозивное разрушение дентина привело к обнажению пульпы зуба.

В отличие от кариозного поражения, эрозивное разрушение не сопровождалось размягчением твердых тканей зубов: при зондировании определялась плотная гладкая блестящая поверхность эмали и дентина. В то же время эрозивная стираемость зубов была выявлена в 28,5 % случаев (129 из 453 зубов с эрозиями).

Эрозии встречались одинаково часто в резцах, клыках и молярах: 33; 30,6 и 36,4 % случаев соответственно. Чаще всего эрозии локализовались в области режущих краев резцов и бугров клыков верхней и нижней челюстей (41,4 % случаев) и на жевательной поверхности моляров (21,4 % случаев). Локализация эрозий в резцах и клыках верхней челюсти на вестибулярной поверхности встречалась в 13,6 % случаев, на небной поверхности — в 8 %, в молярах на вестибулярной поверхности — в 6,3 %. Сочетанные и множественные эрозивные дефекты различных поверхностей зубов встречались в 9,3 % случаев. Большинство (89,6 %) эрозивных участков занимали менее половины площади пораженной поверхности, распространение эрозии на большую часть поверхности встречалось редко — 10,4 % случаев.

Таким образом, выявлена высокая распространенность эрозии молочных зубов у детей в возрасте 2—5 лет, а каждый третий случай протекал с вовлечением в патологический процесс дентина.

Принципы лечения эрозии молочных зубов у детей были разработаны с учетом современных данных о роли внешних и внутренних факторов в развитии патологии, а также об эффективности различных препаратов в предупреждения эрозивного разрушения твердых тканей зубов. Был предложен алгоритм проведения комплекса мероприятий, который включал 4 этапа.

I этап — установление причинных факторов развития у ребенка эрозии твердых тканей зубов. Внеш- ние причинные факторы представлены кислыми материалами, поступающими в полость рта с пищей и закусками, напитками и лекарствами (например, рН апельсинового сока составляет 3,7; кока-колы — 2,6; черешни — 3,2; лимона — 2,3) [5, 10]. Внутренние причины развития эрозии зубов связаны с желудочной кислотой и могут проявиться после рвоты, срыгивания, заброса в полость рта содержимого желудка [4, 12]. Эрозия твердых тканей зубов — важный клинический признак нарушения моторики желудка и двенадцатиперстной кишки, поэтому детям с данной патологией необходима консультация гастроэнтеролога для исключения или подтверждения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Возможно также влияние эндокринных, психоневрологических, метаболических нарушений на состояние гомеостаза полости рта, поэтому необходимые направления к специалистам должны быть своевременно выданы родителям детей.

II этап лечения направлен на устранение или уменьшение влияния причинных факторов на развитие эрозии зубов у детей. Несомненно, лечение у детей выявленной соматической патологии, а также ограничение приема лекарственных средств с низким значением водородного показателя будут способствовать уменьшению риска дальнейшего развития эрозивного разрушения не только молочных, но и постоянных зубов. Так как повышенное содержание кислот в полости рта ребенка в сочетании с интенсивным применением абразивных зубных паст и щеток играет главную роль в развитии эрозий зубов у детей, родителям необходимы рекомендации по питанию и гигиене полости рта ребенка:

– ограничить или исключить, в зависимости от степени тяжести эрозивного разрушения зубов, из питания ребенка наиболее повреждающие продукты и напитки: свежие фруктовые и цитрусовые соки, сладкие газированные напитки, уксус, сырые кислые овощи, ягоды и фрукты;

-

– уменьшить частоту приема и время контакта с зубами кислых продуктов и напитков (употреблять только во время основных приемов пищи, не держать кислое долго во рту, не пропускать между зубами и т. д.);

-

– нейтрализовать кислоты в полости рта путем приема молока, не содержащего сахар йогурта, жевания сыра, употребления других продуктов, содержащих казеин;

-

– стимулировать слюноотделение с помощью леденцов или жевательных резинок с ксилитом для ускорения выведения и нейтрализации кислот из полости рта;

-

– воздержаться от немедленной чистки зубов после приема кислого (продукты, напитки, лекарства), после кислой отрыжки, рвоты и других кислотных воздействий, из-за опасности механического удаления деминерализованного кислотами слоя твердых тканей зубов;

-

– сразу после кислотного воздействия прополаскивать рот водой для уменьшения количества кислоты, затем нейтрализовать кислотные остатки путем полоскания 2%-м раствором питьевой соды;

-

– детям, умеющим полоскать рот, предлагать фторидные полоскания после кислотных воздействий (целесообразно применять средства, содержащие аминофториды, которые быстро распространяются в полости рта благодаря высокой поверхностной активности и способствуют реминерализации поврежденных тканей зубов);

-

– усилить предварительную защиту зубов с помощью мягкого фторидного средства (зубная паста, гель или полоскание), содержащего аминофторид, особенно при невозможности устранения кислотных воздействий; аминофторид с первых секунд формирует на поверхности зубов защитный слой фторида кальция, выделяющий при кислотной атаке свободные ионы кальция и фтора, препятствующие развитию кислотной деминерализации эмали и дентина;

-

– использовать зубную щетку с мягкой щетиной и низкоабразивные зубные пасты для ежедневной чистки зубов утром и вечером.

III этап лечения предусматривает профессиональные меры, направленные на повышение резистентности твердых тканей зубов к кислотным воздействиям, восстановление деминерализованных участков, устранение сопутствующих эрозии симптомов гиперестезии. С этой целью проводили курсы реминерализующей терапии и флюоризации зубов, подбирая препараты в зависимости от состояния зубов и возраста пациентов. Применяли широкий спектр средств: аппликации флюокаля (Fluocal gel, Fluocal solution, Septodont), глюконата кальция (Calcium gluconate solution for injections 10 %), геля рокс (R.O.C.S.® Medical Minerals); втирание мусса рекалдент (GC Tooth Mousse, Recaldent™); нанесение глуфторэда (ВладМиВа); покрытие зубов лаками нанофлюор (ВладМиВа), бифлюо-рид (Bifluorid 12, Voco), фторлак прозрачный (Омега), фторол (лак «Радуга»), дюрафат (Colgate Duraphat®). Среди современных препаратов наиболее удобными в применении у детей раннего и дошкольного возрастов оказались фторидный лак дюрафат, не требующий высушивания зубов до и после нанесения, а также реминерализующий гель рокс и мусс рекалдент, которые безопасны при проглатывании.

IV этап лечения направлен на восстановление существенных эрозивных дефектов молочных зубов. После гигиенической очистки и медикаментозной обработки дефекты твердых тканей зубов закрывали биологически активными материалами, такими как стеклоиономерные цементы фуджи (Fuji-IX, GC), аргецем (ВладМиВа) и др. После устранения ситуации, способствовавшей эрозивной деминерализации, восстанавливали утерянные ткани зубов с помощью светоотверждаемых материалов: Vitremer™ (3M ESPE), X-flow (Dentsplay) и др. При значительном разрушении зубов направляли детей на профилактическое протезирование коронками. Диспансерное наблюдение проводится у детей в возрасте 2—3 лет каждые 1—2 мес., 4—5 лет — 2—3 мес., что позволяет корректировать схему лечебно-профилактических мероприятий.

Предложенный алгоритм лечения эрозии молочных зубов у детей, основанный на выявлении и устранении этиопатогенетических факторов, позволяет не только остановить прогрессирование заболевания, но и предупредить развитие патологии в постоянном прикусе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эрозии молочных зубов встречаются у каждого третьего ребенка в возрасте 2—5 лет, распространенность патологии достоверно увеличивается с возрастом детей. Лечение эрозий зубов требует, с одной стороны, ежедневных усилий ребенка и его родителей, направленных на устранение причинных факторов заболевания, так как без изменения привычек питания и гигиены полости рта трудно достичь контроля над дальнейшим развитием патологии. С другой стороны, для успешного лечения эрозии зубов необходимо выявление и устранение соматической патологии, проведение курсов реминерализующей терапии и флюоризации зубов, своевременная реставрация дефектов зубов, диспансеризация детей.