Распространенность нарушений ритма и проводимости сердца у юных спортсменов

Автор: Балыкова Л.А., Варлашина К.А., Власова Е.И., Ивянский С.А., Лазарева Д.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 2 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования стала оценка распространенности нарушений ритма и проводимости сердца у юных непрофессиональных атлетов. Среди обследованных 250 спортсменов различные аномалии ЭКГ имели место почти у половины. Распространенность аритмий составила 54,4%. Преимущественно выявлялись синусовая брадикардия и неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Потенциально опасные нарушения на ЭКГ выявлены у 14,6% атлетов. Клинически значимые аритмии, удлинение и укорочение интервала QT, фибрилляция / трепетание предсердий диагностированы у 4,8% спортсменов.

Нарушения проводимости сердца, нарушения ритма, спортсмен

Короткий адрес: https://sciup.org/147249727

IDR: 147249727 | УДК: 616.12-008.1

Текст научной статьи Распространенность нарушений ритма и проводимости сердца у юных спортсменов

Особо пристальное внимание уделяется процессам ремоделирования миокарда, в основе которого лежит целый комплекс факторов: высокая интенсивность динамической нагрузки, морфологические изменения в виде гипертрофии, дилатации, фиброза миокарда, приводящие к изменению его электрофизиологических свойств (нейро-гуморальный и электролитный дисбаланс), малые аномалии развития и предшествующие заболевания сердца, особенности функционирования стресс-лимитирующих и иммунной систем, травмы и др. [4-6]. Данные клинические проявления варьируются достаточно широко: от бессимптомной гипертрофии и дилатации миокарда до значительного снижения работоспособности и развития сердечных аритмий [3-5; 7]. Последние представляют чрезвычайно серьезную проблему. «Злокачественные» желудочковые тахиаритмии, к счастью, встречаются не часто, однако требуют временного или постоянного отвода от занятий спортом и адекватного лечения, ибо представляют реальную угрозу для жизни атлета, являясь наиболее частой причиной внезапной смерти молодых спортсменов [8-10].

Для оценки степени «доброкачественности» аритмии и допуска к спортивной деятельности существует множество отечественных и зарубежных рекомендаций, однако, тактика лечения нарушений ритма, назначение классических антиаритмиков зачастую оказывает угнетающее действие на хроно- и инотропную функцию миокарда, замедляет проводимость, что в условиях нагрузки крайне нежелательно. Кроме того, большинство препаратов ограничено регламентом Всемирного антидопингового агентства [6; 10]. В этой связи становится актуальным использование метаболических средств, обладающих антиаритмическим эффектом, не входящих в запрещенный список и имеющих принципиально иной механизм действия, не оказывающих кардиодепрессивного действия.

Цель исследования: оценить распространенность нарушений ритма и проводимости сердца у юных непрофессиональных атлетов.

Материалы и методы исследования. Клиническое исследование проведено на базе АУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» и ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница». Все дети были обследованы согласно приказу Минздрава РФ №134Н от 1.03.2016 г.

Проведена оценка распространенности и характера нарушений ритма и проводимости сердца у юных спортсменов в сравнении с детьми аналогичного пола и возраста не занимающимися спортом. В результате комплексного углубленного обследования было отобрано 250 юных спортсменов 11-15 лет - учеников детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) в межсоревновательный период во время базового цикла подготовки.

Критерии включения: наличие информированного согласия спортсмена и/или родителей, спортивный стаж не менее 3-5 лет с интенсивностью тренировок не менее 8-10 часов в неделю.

Критерии невключения: острые и обострение хронических заболеваний на момент проведения исследования, прием любых лекарственных препаратов.

Результаты. Среди обследованных 250 спортсменов было 169 мальчиков и 81 девочка, (средний возраст 13,8±2,5 лет). 37 детей занимались футболом, 51 – спортивной гимнастикой 43 – шорт-треком, 40 – фигурным катанием, 39 – легкой атлетикой, 40 – биатлоном.

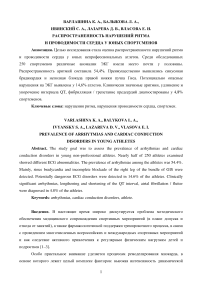

Различные аномалии ЭКГ имели место почти у половины юных спортсменов. По данным стандартной ЭКГ «доброкачественные» для спортсменов признаки были выявлены у 47,2% из 250 юных атлетов (рис. 1).

Рис. 1. «Доброкачественные» аритмии и ЭКГ-феномены у юных спортсменов 11–15 лет в сравнении с нетренированными сверстниками.

Примечание: * - достоверность отличий показателей от группы контроля при р < 0,05.

Пограничные изменения в виде одиночной экстрасистолии обнаруживались у 10 (4%) атлетов и не выявлялась у нетренированных. У каждого пятого указанные признаки сочетались с умеренными нарушениями реполяризации и критериями гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ).

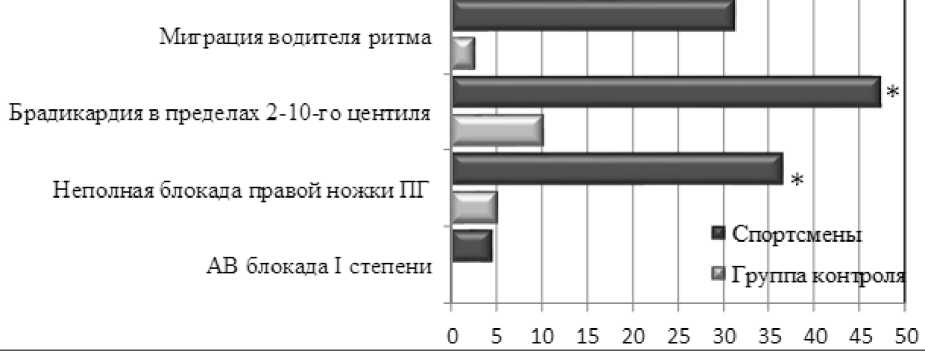

Редкие, «потенциально опасные» аритмии и/или ЭКГ-феномены, которые могут быть маркерами патологического спортивного ремоделирования (стресс-индуцированной кардиопатии) или органических болезней миокарда, выявлялись у 36 (14,4%) спортсменов (чаще у мальчиков) и не встречались у нетренированных детей (рис. 2). Обращает на себя внимание нередкое выявление удлинения и, особенно, укорочения интервала QTc на стандартной ЭКГ, которое, безусловно требовало исключения первичных электрических болезней миокарда. Фибрилляция/трепетание предсердий выявлена у 1 биатлониста.

Фибрилляция тепетание предсердий

Укорочение QTc < 360 мс

Брадикардия ниже 2-го центиля

Синдром предвозбуждения желудочков

Полная блокада левой ножки пучка.

Удлинение интервала QTc > 460 мс

%

Рис. 2. Редкие «потенциально опасные» аритмии и ЭКГ-феномены у юных атлетов 9-16 лет.

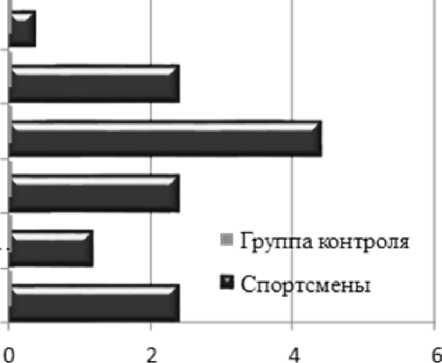

По результатам проведенного холтеровского мониторирования (ХМ) среднее ЧСС в дневное и ночное время было значительно ниже, чем у нетренированных детей, а также у большинства юных спортсменов установлена высокая выявляемость вагозависимых аритмий и нарушений проводимости: эпизоды миграции водителя ритма, предсердного ритма, синоатриальной (СА)-блокады и атрио-вентрикулярной (АВ) диссоциации (в 34,8-63,0% против 2,5-15% у нетренированных подростков, p<0,05). Выраженность признаков дисфункции синусового узла и нарушений проводимости (среднее число эпизодов брадиаритмий, АВ диссоциации и АВ блокады I-II ст типа Мебиц 1) за время наблюдения у юных спортсменов были значимо выше, чем у нетренированных, что доказывает адаптационноприспособительное повышение активности парасимпатической нервной системы в ответ на интенсивные и длительные тренировки, но не является патологическим для спортсменов. Эктопические аритмии определялись у 52,4% (131) атлетов и у 11 (22%) нетренированных детей (p<0,05) соответственно. Однако выраженность их проявлений у большинства детей не вызывала опасений.

У атлетов в 2 раза чаще, чем в контроле, регистрировались одиночная менее 100 в сутки (52+8 в сутки, преимущественно в дневное время) экстрасистолия (в 35,6% против 16% в контроле) (p>0,05). А пограничное (100-2000 в сутки) и клинически значимое, в соответствии с клиническими рекомендациями, число желудочковых экстрасистол (более 2000 в сутки), определялось у 23 (9,2%) и 15 (6%) детей, занимающихся преимущественно шорт-треком, биатлоном и футболом и не определялось у нетренированных . Среднее число экстрасистол, бессимптомные эпизоды желудочковой тахикардии/желудочкового ускоренного ритма и фибриляции/трепетания предсердий имели место у 2 футболистов и 1 биатлониста (0,8% и 0,4%) соответственно и не определялись у нетренированных.

Наджелудочковый ускоренный ритм/тахикардия в сочетании с одиночной экстрасистолией выявлялись у 9 атлетов (3,6%) и только у 3 (6%) нетренированных детей.

При пробе с дозированной физической нагрузкой (ФН) эктопические нарушения ритма (одиночные экстрасистолы, бигеминия)и блокады проведения (АВ-блокады I и II степени) имели место в 29 (11,6%) и 18 (7,2%) случаях и не определялись у нетренированных детей. Нарушения чаще возникали в периоде «врабатывания» на I ступени нагрузки или в раннем восстановительном периоде.

В целом, согласно нашему исследованию, распространенность аритмий среди непрофессиональных юных атлетов составила 54,4%. По данным стандартной ЭКГ преимущественно выявлялись номотопные аритмии (синусовая брадикардия) и блокады проведения по типу неполной блокады правой ножки пучка Гиса. Эктопические желудочковые аритмии, эпизоды наджелудочковой тахикардии были обнаружены при проведении ХМ.

Углубленное комплексное обследование (с использованием магнитно-резонансной томографии, сцинтиграфии миокарда и иммунологического обследования) позволило установить у 4,8% (12 из 250) юных атлетов нарушения ритма и проводимости в сочетании с врожденными пороками сердца и сосудов, кардитами, первичными кардиомиопатиями, первичными электрическими болезнями миокарда (синдром удлиненного интервала QT). Данные изменения носили идиопатический характер, однако требовали проведения специфической антиаритмической терапии.

Комплексное обследование потенциально-опасных ЭКГ нарушений (удлинение и укорочение интервала QTc, полная блокада левой ножки пучка Гиса) у 24 молодых спортсменов не выявило значимой патологии, а период временного детренинга привел к нормализации ЭКГ картины.

Выявление желудочковых аритмий в пограничном и патологическом количестве в сочетании с другими признаками сердечного ремоделирования позволило диагностировать аритмический вариант кардиомиопатии стрессорного и физического перенапряжения согласно модифицированым нами критериям у 41 (16,4%) атлетов, что потребовало проведения реабилитационных мероприятий с временным отводом от спортивной деятельности.

Таким образом, распространенность нарушений ритма и проводимости у юных непрофессиональных спортсменов, а также степень их выраженности варьирует в широких пределах [10].

У 3 из 12 атлетов ЖЭ высоких градаций, желудочковая тахикардия, фибрилляция/трепетание предсердий, были расценены нами как идиопатические. У 24 детей, потенциально опасные ЭКГ нарушения не были ассоциированы с болезнями сердца и каналопатиями и нивелировались в периоде детренинга, что доказывает их связь с ремоделированием сердца.

Заключение.

-

1. Различные нарушения ритма и проводимости (миграция водителя ритма, синусовая брадиаритмия, нарушение внутрижелудочковой проводимости) выявляются более чем у половины юных атлетов, но у большинства из них носят доброкачественный характер.

-

2. Потенциально опасные нарушения на ЭКГ выявлены у 14,6% атлетов. Клинически значимые, в том числе потенциально жизнеугрожаемые, сопряженные с первичными электрическими болезнями сердца и органическими болезнями миокарда, аритмии, удлинение и укорочение интервала QT, фибрилляция / трепетание предсердий диагностированы у 4,8% спортсменов.

Список литературы Распространенность нарушений ритма и проводимости сердца у юных спортсменов

- Спортивная медицина: национальное руководство / под ред. С. П. Миронова, Б. А. Поляева, Г. А. Макаровой. - 2012. - 1184 с. EDN: PYFOOH

- Авторские лекции по педиатрии: сборник под редакцией В. Ф. Дёмина, С. О. Ключникова, Л. А. Балыковой, А. С. Самойлова. - М.: Буки Веди, 2017. - 472 с.

- Макаров Л. М. Внезапная сердечная смерть в спорте // Кардиология. - 2010. - № 1. - C. 46.

- Гаврилова Е. А. Спортивное сердце: стрессорная кардиопатия. - М.: Советский спорт, 2007. - 200 с. EDN: QLPUNJ

- Шарыкин А. С., Бадтиева В. А., Павлов В. И. Спортивная кардиология. Руководство для кардиологов, педиатров, врачей функциональной диагностики и спортивной медицины, тренеров. - М.: ИКАР, 2017. - 328 с. EDN: XSNARN

- Panhuyzen-Goedkoopd N. M., Wilde A., Neth A. M. Athletes with channelopathy may be eligible to play // Heart J. - 2018. - Vol. 26 (3). - P. 146-153.

- Смоленский А. В., Михайлова А. В., Борисова Ю. А., Белоцерковский З. Б., Любина Б. Г., Татаринова А. Ю. Особенности физиологического ремоделирования спортивного сердца // Лечебная физкультура и спортивная медицина. - 2012. - Vol. (6) - P. 9-14. EDN: OXTDKZ

- Biffi A., Maron B., Culasso F. Patterns of ventricular tachyarrhythmias associated with training, deconditioning and retraining in elite athletes without cardiovascular abnormalities //Am. J. Cardiol. - 2011. - Vol. 107. - P. 697-703.

- Carbone A., Riegler A., Scarafile R., Pezzullo E., Martone F., America R., Liccardo B., Galderisi M., Bossone E., Calabr R. Cardiac damage in athlete's heart: When the «supernormal» heart fails // World. J. Cardiol. - 2017. - Vol. 9 (6). - P. 470-480.

- Комолятова В. Н., Макаров Л. М., Колосов В. О., Киселева И. И., Федина Н. Н. Электрокардиографические особенности у элитных спортсменов // Педиатрия. - 2013. - № 13. - С. 136-140.