Распространённость диабетической ретинопатии и опыт применения сулодексида в комплексной терапии

Автор: Алферьев Д.В.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В терапии диабетической ретинопатии активно применяются различные подходы, среди которых значительное место занимает комплексная терапия, направленная не только на контроль гликемии, но и на улучшение микроциркуляции и стабилизацию сосудистой стенки сетчатки. Сулодексид — препарат с ангиопротекторным и антикоагулянтным эффектами, доказавший свою эффективность при лечении различных сосудистых заболеваний, включая осложнения сахарного диабета. Клинические исследования показывают, что применение сулодексида в составе комплексной терапии диабетической ретинопатии способствует улучшению микроциркуляторных нарушений и снижению прогрессирования поражения сетчатки. Данная статья посвящена анализу распространенности диабетической ретинопатии и оценке опыта применения сулодексида в комплексной терапии у пациентов, что отражает современные тенденции в управлении данной патологией. Особое внимание уделяется эпидемиологическим аспектам и клиническим результатам терапии, что позволяет подчеркнуть значимость комплексного подхода в снижении риска тяжелых осложнений и улучшении качества жизни пациентов с диабетической ретинопатией. Диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, сулодексид, ангиопротекторная терапия. Таким образом, учитывая рост числа пациентов с диабетом и связанной с ним ретинопатией, а также важность своевременного и адекватного лечения, исследование опыта применения сулодексида в комплексной терапии является актуальным и востребованным направлением в офтальмологии и эндокринологии.

Диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, сулодексид, ангиопротекторная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14133784

IDR: 14133784 | УДК: 616.379-008.64-06:617.735-085 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/35

Текст научной статьи Распространённость диабетической ретинопатии и опыт применения сулодексида в комплексной терапии

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.379-008.64-06:617.735-085

Диабетическая ретинопатия (ДР) является одной из ведущих причин слепоты среди трудоспособного населения во всем мире. Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (IHME), бремя болезней, связанных с диабетом, в 2017 году составляло 1014,24 случая на 100 000 населения, что на 17,63% больше, чем в 1999 году, когда этот показатель был 862,2 на 100 000 населения [2]. Такая тенденция роста заболеваемости диабетом наблюдается и в странах СНГ. В частности, в Республике Казахстан в период с 2016 по 2018 год зарегистрировано значительное увеличение заболеваемости всеми формами сахарного диабета (СД). По состоянию на 2018 год уровень заболеваемости СД 2 типа составил 223,93 на 100 000 мужчин и 311,50 на 100 000 женщин. Заболеваемость диабетической ретинопатией в этой же популяции достигла 11,91 на 100 000 мужчин и 17,93 на 100 000 женщин [8].

Глобально, по данным Международной диабетической федерации (IDF), число людей с сахарным диабетом превысило 537 миллионов в 2021 году и прогнозируется рост до 643 миллионов к 2030 году и до 783 миллионов к 2045 году . Диабетическая ретинопатия встречается у примерно третьей части всех пациентов с диабетом, причем значительная часть из них подвергается риску прогрессирующей потери зрения. В мировой практике раннее выявление и адекватное лечение ДР позволяют значительно замедлить или предотвратить развитие тяжелых осложнений и инвалидизации по зрению [1].

Диабетическая ретинопатия (ДР) — одно из наиболее частых и тяжёлых микроангиопатических осложнений сахарного диабета (СД), представляющее собой прогрессирующее поражение сосудов сетчатки, способное приводить к полной и необратимой потере зрения. На сегодняшний день ДР занимает лидирующие позиции среди причин слепоты и значительного снижения остроты зрения у лиц трудоспособного возраста, что обуславливает не только медицинскую, но и выраженную социально-экономическую значимость проблемы [3].

Согласно данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году число людей, живущих с сахарным диабетом, превысило 537 миллионов человек по всему миру. Прогнозируемый рост к 2030 году составит до 643 миллионов, а к 2045 — до 783 миллионов пациентов [4]. Диабетическая ретинопатия выявляется у приблизительно 30–35% всех больных СД, при этом у 10% из них развивается зрительно-значимая форма заболевания, включая пролиферативную ретинопатию и диабетический макулярный отёк, что требует немедленного вмешательства [5].

Ситуация усугубляется тем, что ДР может длительное время протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Это затрудняет раннюю диагностику и своевременное начало терапии. Недостаточная осведомлённость пациентов, низкая доступность офтальмологических скринингов в ряде стран, а также коморбидное течение с другими сосудистыми и метаболическими нарушениями существенно повышают риск инвалидизации [6]. Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (IHME), бремя заболеваний, связанных с сахарным диабетом, в глобальном масштабе возросло на 17,63% за период с 1999 по 2017 год [7].

В странах СНГ также наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости как сахарным диабетом, так и его сосудистыми осложнениями. Например, в Республике

Казахстан в период с 2016 по 2018 год заболеваемость СД 2 типа составила 223,93 на 100 000 мужчин и 311,50 на 100 000 женщин, тогда как частота выявления диабетической ретинопатии в этой же популяции достигла 11,91 на 100 000 мужчин и 17,93 на 100 000 женщин .

Современные принципы ведения пациентов с ДР включают комплексный подход, предполагающий не только достижение компенсации углеводного обмена, но и воздействие на патофизиологические механизмы сосудистого поражения сетчатки: улучшение микроциркуляции, снижение проницаемости сосудистой стенки, предотвращение пролиферации и образования новообразованных сосудов. Особый интерес в этом контексте представляет применение ангиопротекторных средств, обладающих также антикоагулянтным и противовоспалительным действием.

Сулодексид — это гликозаминогликановый препарат, обладающий выраженными ангиопротекторными, антитромботическими и противовоспалительными свойствами. Он зарекомендовал себя в терапии сосудистых осложнений при диабете, таких как диабетическая нефропатия, ангиопатии нижних конечностей, а в последнее десятилетие всё активнее изучается его эффективность при ретинопатии. Согласно результатам ряда клинических исследований, применение сулодексида способствует снижению уровня сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), улучшению реологических свойств крови и снижению выраженности отёка сетчатки [8, 9].

Таким образом, в условиях нарастающей глобальной распространённости диабета и его тяжёлых офтальмологических осложнений, исследование эффективности комплексной терапии с использованием сулодексида представляет собой актуальное и перспективное направление. Оно имеет значение как для клинической практики, так и для оптимизации стратегии ведения пациентов с ДР, направленной на снижение риска слепоты и улучшение качества жизни больных.

Цель: оценить клиническую эффективность применения препарата сулодексид в составе комплексной терапии у пациентов с диабетической ретинопатией.

Материал и методы исследования

Настоящее исследование базируется на анализе данных, полученных в процессе наблюдения и лечения пациентов с диагнозом, диабетическая ретинопатия (ДР) на базе офтальмологического лазерного центра. Исследование включало как ретроспективный анализ статистических показателей, так и проспективную оценку клинической эффективности комплексной терапии с применением препарата Вессел Дуэ Ф (сулодексид).

-

1. Анализ статистических данных. Проанализированы данные по обращаемости пациентов с сахарным диабетом и осложнённой диабетической ретинопатией в медицинском центре за последние 3 года. Учитывались показатели первичного выявления ДР, количество направлений на лечение, а также доля пациентов, проходивших курс терапии с применением ангиопротекторов.

-

2. Применение препарата Вессел Дуэ Ф. На базе офтальмологического центра был проведён курс комплексного лечения пациентов с различными стадиями ДР с использованием препарата Вессел Дуэ Ф. Схемы терапии разрабатывались индивидуально, с учётом стадии ретинопатии, сопутствующих патологий и общего состояния пациента.

-

3. Офтальмологическое наблюдение — циклоскопия. Всем пациентам с ДР, участвующим в исследовании, проводилась циклоскопия (осмотр сетчатки и заднего сегмента глаза с использованием широкоугольных методов визуализации) до и после курса лечения Вессел Дуэ Ф. Оценивались следующие параметры: выраженность микроаневризм и кровоизлияний, наличие и степень отёка макулы, состояние сосудистой стенки, динамика пролиферативных изменений.

-

4. Сравнительный анализ с группой пациентов, прошедших лазерное лечение.

Группа 1: Пероральный приём — по 1 капсуле 2 раза в день в течение 50 дней.

Группа 2: Внутримышечные инъекции — 2 мл препарата в течение 10 дней, затем пероральный приём по 1 капсуле 2 раза в день в течение 50 дней.

Группа 3: Подкожные инъекции в височную область — по 1 мл с каждой стороны в течение 10 дней, затем пероральный приём по аналогичной схеме.

Дополнительно была сформирована группа пациентов, которым проводилось лазерное коагуляционное лечение ДР. Им также выполнялась циклоскопия до и после процедуры, с аналогичной оценкой морфофункционального состояния сетчатки. Это позволило провести сравнительный анализ эффективности лазерной терапии и медикаментозного ангиопротекторного лечения.

Методы статистической обработки:

-

– для количественной оценки результатов использовались методы описательной статистики, включая расчёт средних величин, стандартных отклонений и доверительных интервалов.

-

– для сравнения параметров до и после лечения применялись парные t-тесты и U-критерий Манна–Уитни.

-

– достоверность различий принималась при уровне значимости p < 0,05.

Обработка данных проводилась с использованием программы Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США) и Microsoft Excel.

При анализе обращаемости пациентов на циклоскопию за трёхлетний период (2020– 2022 гг.) отмечалась тенденция к росту заболеваемости диабетической ретинопатией как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Таблица 1

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ ПО ДАННЫМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА за 2020–2022 гг.

|

Год |

Всего пациентов |

Из них с ДР |

% пациентов с ДР |

|

|

2020 |

2351 |

280 |

11,9 |

|

|

2021 |

2 154 |

337 |

15,6 |

|

|

2022 |

2 464 |

413 |

16,8 |

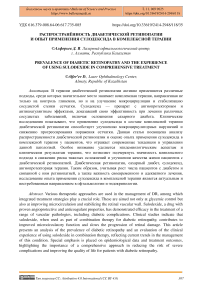

Анализ данных, представленных в Таблице 1, свидетельствует о стабильной тенденции к увеличению удельного веса пациентов с диабетической ретинопатией среди всех обратившихся. Если в 2017 году доля пациентов с ДР составляла 11,9%, то уже в 2019 году она увеличилась до 16,8 %, что указывает на рост выявляемости заболевания либо на общее ухудшение течения сахарного диабета в популяции пациентов, проходящих офтальмологическое обследование. Рост показателей может быть обусловлен как увеличением общей численности пациентов с длительным анамнезом СД, так и улучшением методов диагностики и скрининга, включая циклоскопию. Эти данные подчёркивают необходимость своевременного выявления ретинопатии и раннего начала патогенетически обоснованной терапии, включая применение ангиопротекторных препаратов. Диаграмма ниже иллюстрирует распределение пациентов с диабетической ретинопатией по различным стадиям и фазам на основании собственных данных (%) (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение пациентов с диабетической ретинопатией

Анализ распределения пациентов с диабетической ретинопатией по стадиям и фазам, представленный на диаграмме, свидетельствует о том, что наибольший удельный вес приходился на пациентов с непролиферативной стадией заболевания — 36,4 %. Это указывает на то, что большинство больных обращаются за медицинской помощью на ранних этапах развития ретинопатии, когда преобладают микроаневризмы, точечные кровоизлияния и минимальные признаки нарушения сосудистой проницаемости.

На втором месте по частоте встречаемости находились пациенты с экссудативногеморрагической фазой — 29,3 %. Эта фаза характеризуется более выраженными изменениями сосудистой стенки, наличием твердых и мягких экссудатов, кровоизлияний в сетчатку и стекловидное тело, что свидетельствует о прогрессировании патологического процесса.

Третью позицию заняли пациенты с экссудативной фазой препролиферативной стадии — 15,7 %. Данная стадия считается предвестником тяжёлых осложнений, включая развитие пролиферативной ретинопатии и необратимой утраты зрения.

Таким образом, приведённые данные подчёркивают важность раннего выявления диабетической ретинопатии, регулярного офтальмологического контроля и своевременного начала комплексного лечения, направленного на стабилизацию сосудистой стенки и улучшение микроциркуляции в сетчатке. Пациентам проводилось лечение по одной из трёх схем введения препарата Вессел Дуэ Ф (сулодексид), отличающихся по способу и кратности введения показана в Таблице 2.

Таблица 2

СХЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУЛОДЕКСИД

|

Способ введения |

Описание |

|

|

Схема 1 |

Внутримышечно + перорально |

Внутримышечно по 2 мл в течение 10 дней, затем внутрь по 2 капсулы в сутки 25 дней. |

|

Схема 2 |

Подкожно (виски) + внутримышечно + перорально |

По 0,5 мл подкожно с обеих сторон (всего 1 мл), оставшиеся 1 мл — внутримышечно. Курс 10 дней, затем внутрь по 2 капсулы в сутки 25 дней. |

|

Схема 3 |

Подкожно (виски) + перорально |

По 1 мл с каждой стороны в височную область (всего 2 мл в сутки) в течение 10 дней, затем внутрь по 2 капсулы в сутки 25 дней. |

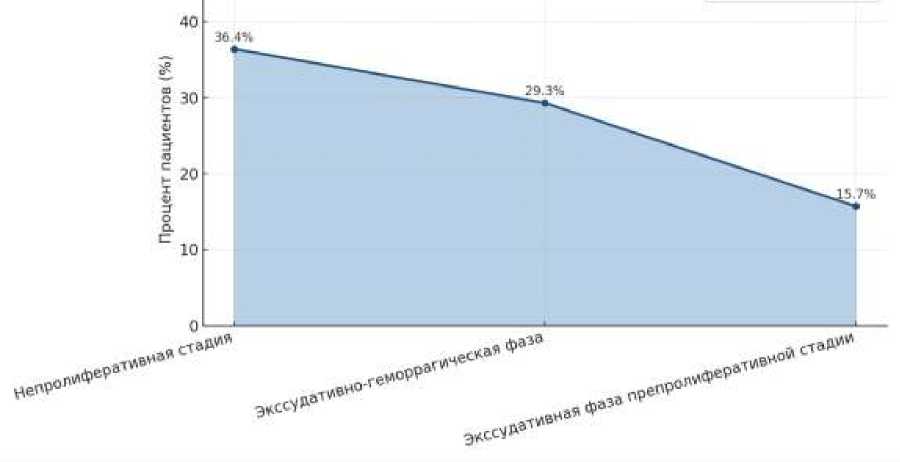

На Рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая распределение пациентов в зависимости от схемы консервативного лечения препаратом Вессел Дуэ Ф, выраженное в процентном соотношении.

Рисунок 2. Результаты консервативного лечение Вессел Дуэ Ф (%)

-

■ подкожно в область виска + перорально

-

■ внутримышечно + перорально

-

■ перорально

Наиболее распространённой оказалась комбинированная схема, включающая внутримышечное введение препарата с последующим пероральным приёмом, — данный вариант был применён у 57,1% пациентов. Подкожное введение Вессел Дуэ Ф в височную область с последующим пероральным приёмом использовалось у 26,8% пациентов. Минимальная доля (16,2%) пришлась на исключительно пероральное применение препарата. Полученные данные свидетельствуют о преимущественном использовании парентеральнопероральных схем, вероятно, в связи с их большей клинической эффективностью. Лазерное лечение ДР проводилось у пациентов с препролиферативной и пролиферативной стадией. Перед операциями проводилось консервативное лечение Вессел Дуэ Ф по 3 схеме.

Рисунок 3 Состояние глазного дна до консервативного и лазерного лечения

Рисунок 4 Состояние глазного дна после консервативного и лазерного лечения

Результаты лечения.

По завершении курса консервативной терапии все пациенты отмечали улучшение общего состояния, у части из них наблюдалось уменьшение выраженности болевого синдрома в нижних конечностях, что способствовало повышению уровня повседневной активности и качества жизни. В ходе клинического и офтальмологического наблюдения зафиксировано достоверное снижение выраженности макулярного отёка, уменьшение количества и площади ретинальных геморрагий, а также твёрдого экссудата.

Наиболее выраженный терапевтический эффект отмечен при применении третьей схемы лечения, включающей подкожное введение препарата в височную область с последующим пероральным приёмом. Однако данная схема характеризуется повышенной болезненностью инъекций, связанной с объёмом вводимого препарата, что ограничивает её применение у пациентов с низким болевым порогом.

Проведение консервативной терапии позволило значительно сократить количество сеансов лазерной коагуляции сетчатки — с 5–6 до 2–3, что указывает на стабилизацию патологического процесса и повышение эффективности медикаментозного вмешательства. У пациентов с непролиферативной стадией диабетической ретинопатии зафиксировано улучшение остроты зрения на 10–20%, у больных с препролиферативной стадией — на 5– 10%. У пациентов с пролиферативной формой заболевания острота зрения в ходе медикаментозного лечения оставалась без существенной динамики, однако положительный эффект (до 10%) был зарегистрирован после проведения сеансов лазерной коагуляции (Рисунок 3).

Вывод

Применение препарата Вессел Дуэ Ф в составе комплексной терапии диабетической ретинопатии способствует снижению активности патологического ангиоретинального процесса, уменьшению площади поражения сетчатки и, как следствие, необходимости в проведении объемного лазерного вмешательства, что подтверждает его высокую клиническую эффективность.