Расселенческие стратегии кавказских общин Волгоградской области: последняя треть ХХ - начало XXI века

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 2 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является исследование геодемографической динамики и основных стратегий расселения ведущих кавказских диаспор Волгоградской области. Исследование обнаружило, что ускоренный демографический рост кавказских общин региона в последней трети ХХ - начале XXI в. определялся в первую очередь не их естественной динамикой, а притоком мигрантов. Учебная и трудовая миграция уроженцев Кавказа в регион в 1950-1960-х гг. сформировала небольшие этнические группы, состоявшие преимущественно из мужчин, значительная часть которых концентрировалась в городах. Основными причинами ускоренного роста областных диаспор народов южного Кавказа в конце советского периода становятся социально-экономические проблемы и рост межнациональной напряженности в республиках Закавказья. Эти же факторы способствовали быстрому демографическому росту данных общин и в 1990-е годы. Центральным драйвером количественного роста ряда северокавказских диаспор в 1970-1980-е гг. стало развитие пастбищного животноводства в засушливых сельских районах области. Данная хозяйственная ниша существенно изменила расселенческие и социодемографические характеристики северокавказских общин. При быстром росте численности у них существенно снижался уровень урбанизации, но параллельно выправлялся гендерный дисбаланс. Начало XXI в. для большинства кавказских диаспор области стало временем количественной стабилизации и оптимизации уже сложившихся ареалов расселения.

Волгоградская область, кавказские общины, геодемографическая динамика, ареал расселения, поселенческая сеть, социопрофессиональные ориентации мигрантов

Короткий адрес: https://sciup.org/149131970

IDR: 149131970 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.2.13

Текст научной статьи Расселенческие стратегии кавказских общин Волгоградской области: последняя треть ХХ - начало XXI века

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2020. Расселенческие стратегии кавказских общин Волгоградской области: последняя треть ХХ – начало XXI века // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 2. С. 131–147. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

Сфера геодемографических процессов, этно-национальной и миграционной динамики населения Волгоградской области привлекала внимание многих специалистов, представлявших различные научные дисциплины. В поле исследовательского интереса включались общие аспекты демографической ситуации в регионе [Деточенко, Лобанова, 2018; Латышевская, 2012; Леденева, Кулакова, 2016; Варакин, 2011; Розин, Сущий, 2011; Сущий, Митрофанова, 2016]; особенности государственной миграционной политики в области [Голод, 2014], вопросы естественного воспроизводства [Алпатов, Рубинштейн, 2016; Крапивенский, Карабанов, 2012; Сабанов и др., 2012]. С помощью математических моделей был выполнен прогноз количественной динамики населения области [Лихоманов, Лапина, Лихоманова, 2017], осуществлено долгосрочное сценарное моделирование динамики демографических процессов [Зайцева, 2013].

Тем не менее многие аспекты данного обширного проблемного комплекса по-прежнему нуждаются в более детальном изучении. Одним из таких вопросов является количественная, пространственная, расселенческая динамика в регионе народов Кавказского макрорегиона.

Прежде чем приступить к анализу геоде-мографической динамики областных кавказских общин, уточним, что под стратегией расселения мы не имеем в виду организованный характер миграционной активности национальных сообществ, предполагающий наличие у них некоего планирующего «командного центра», разрабатывающего и целенаправленно реализующего определенную программу действий по освоению новых территорий. Речь идет о стихийной миграционной инициативе значительного множества представителей данного народа, их хозяйствен- ных приоритетах, задающих основные пространственные направления переселенческой активности, ее масштабы и темпоритм.

Очевидно, что эти приоритеты, в свою очередь, задаются социально-экономической динамикой страны, особенностями историко-культурного развития национальных сообществ, миграционной политикой, проводимой центральной и региональными властями, и другими факторами, оказывающими влияние на переселенческую активность и ее пространственные векторы. Однако, складываясь под воздействием суммы данных факторов, сеть территориальных общин народа постепенно сама начинает оказывать воздействие на его последующую миграционную активность, формирует более или менее устойчивый расселенческий алгоритм, воспроизводящий и поддерживающий уже сложившуюся поселенческую систему. Иными словами, расселенческая стратегия, будучи сформированной, обладает определенной инерцией, которая, как правило, оказывается тем выше, чем дольше данная стратегия работала, чем обширней созданная при ее реализации поселенческая сеть.

Группы представителей народов Кавказа начали появляться в Волгоградской области уже в 1920–1930-е годы. Однако размеры их до конца 1960-х гг. оставались незначительными. Общая численность этнических представителей Кавказа в регионе в 1970 г. составляла только 7,2 тыс. чел. (0,3 % населения области). Из них 41,5 % приходилось на армянскую диаспору – единственную, размеры которой превышали 1 тыс. человек (табл. 1). Именно два последних советских десятилетия становятся периодом взрывного количественного роста многих кавказских общин в Волгоградской области. В 1989 г. общая численность уроженцев Кавказа уже составляет 38,8 тыс. человек. Планку в 1 тыс. к этому времени преодолевают 7 кавказских общин. Причем три из них имеют размеры больше

-

6 тыс., а одна (чеченская диаспора) – превышает 11 тыс. человек. Данный стремительный рост был прежде всего связан с активизацией межреспубликанских и межрегиональных миграционных процессов, а также с широким хозяйственным освоением представителями ряда северокавказских народов сельских территорий области.

Системный кризис и распад СССР самым существенным образом отразились на динамике и основных направлениях миграционной активности кавказских народов в регионе. Динамические тренды постсоветского времени заметным образом различались для отдельных национальных сообществ. Но в целом общая численность представителей кавказских народов выросла в области за 1989–2010 гг. почти в два раза и достигла 75,2 тыс. чел. (2,9 % населения), 11 общин имели размеры более 1 тыс. человек. В десятке крупнейших диаспор региона оказались три кавказские общины, еще четыре вошли во вторую десятку. Таким образом, кавказские народы стали хорошо различимой этнической компонентой областного населения, что увеличивает актуальность изучения особенностей их геоде-мографической и расселенческой динамики. Учитывая, что около 90 % всех этнических представителей Кавказа приходится на 7 крупнейших общин, представляется возможным сосредоточиться на анализе данной группы.

Геодемографическая динамика и расселенческие стратегии общин народов Южного Кавказа

Армяне . Армяне являлись крупнейшей кавказской общиной области в 1950–1960-е гг., уже в 1959 г. их численность составляла 1,91 тыс. человек. К концу советского периода данная цифра выросла до 6,8 тысяч. Однако, несмотря на такой динамичный рост, диаспора была уже только третьей в демографическом рейтинге региональных кавказских общин.

Порядка 60–70% прироста диаспоры на протяжении всех постсоветских десятилетий обеспечивалось миграционном притоком, масштабы которого существенно вырастают во второй половине 1980-х гг. в связи с обострением межнациональных отношений в Азербайджанской ССР и началом Карабахского конфликта. Но своего пика миграция армян в пределы Волгоградской области достигает уже в 1990-е годы. За 1989–2002 гг. областная диаспора выросла в 4 раза, достигнув 27 тыс. человек и переместившись с 12-й на 5-ю позицию в демографическом рейтинге народов региона. Показательно, что переселенцы концентрировались не только в региональной столице и других городах (что было ожидаемо), но со второй половины 1980-х гг. начали более активно селиться и в сельской местности (табл. 2).

Таблица 1

Численность народов Кавказа в Волгоградской области, 1970–2010 гг. (чел.)

|

Народы |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

Армяне |

2 898 |

4 229 |

6 784 |

26 974 |

27 846 |

|

Азербайджанцы |

905 |

2 630 |

7 708 |

14 257 |

14 398 |

|

Чеченцы |

814 |

4 890 |

11 140 |

12 256 |

9 649 |

|

Турки-месхетинцы |

14 |

18 |

28 |

4 090 |

5 367 |

|

Грузины |

764 |

2 630 |

2 241 |

3 536 |

2 760 |

|

Даргинцы |

102 |

343 |

1 901 |

2 604 |

3 501 |

|

Аварцы |

208 |

469 |

1 334 |

2 118 |

2 290 |

|

Лезгины |

202 |

408 |

1 718 |

2 046 |

2 146 |

|

Остальные |

1 291 |

2 162 |

5 963 |

6 591 |

7 213 |

|

Всего |

7 198 |

17 779 |

38 817 |

74 472 |

75 170 |

Примечание . Таблицы 1–8 составлены по: [Всесоюзные переписи населения 1970–1989 гг., 1989; Всероссийские переписи населения 2002–2010 гг., 2010].

Таблица 2

Форма расселения и половая структура армян Волгоградской области, 1970–2010 гг.

|

Территории |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

Форма расселения, % |

|||||

|

Волгоград |

93,1 |

61,5 |

56,0 |

55,2 |

54,1 |

|

Остальные города |

31,5 |

31,6 |

30,0 |

29,1 |

|

|

Сельская местность |

6,9 |

7,0 |

12,4 |

14,8 |

16,8 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на 100 женщин) |

|||||

|

Вся область |

175 |

216 |

165 |

125 |

124 |

|

Города |

170 |

212 |

162 |

123 |

121 |

|

Сельская местность |

270 |

288 |

195 |

136 |

138 |

Одна из основных причин опережающего абсолютного и удельного роста сельских армян заключалась в обстоятельствах, породивших данную миграционную волну. Переселенцы, зачастую вынужденные покидать Закавказье в «эвакуационном» режиме, обустраивались на новом месте в зависимости от своих материальных возможностей и других факторов, которые далеко не всегда позволяли им селиться в региональном центре или даже в менее крупных центрах. Как результат, областная армянская община в последнее советское десятилетие заметно снизила уровень своей «столичности» и общей ур-банизированности, хотя последний и оставался на очень высоком уровне (87,6 %).

На протяжении всего советского периода диаспора отличалась заметным мужским перевесом (среди трудовых мигрантов, доминировавших в миграционном притоке, основную массу составляли именно мужчины). Особенно ощутимым этот перевес был в сельской местности, которую армяне в 1960–1970-е гг. только начинали осваивать. Миграционная волна конца ХХ в. внесла существенные коррективы в половую структуру общины. Среди переселенцев постсоветской волны мужчины также количественно доминировали, но этот перевес уже не был значительным – часть мигрантов прибывала целыми семьями. И данное пополнение заметно выправило гендерный дисбаланс.

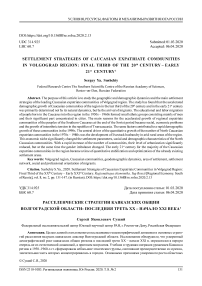

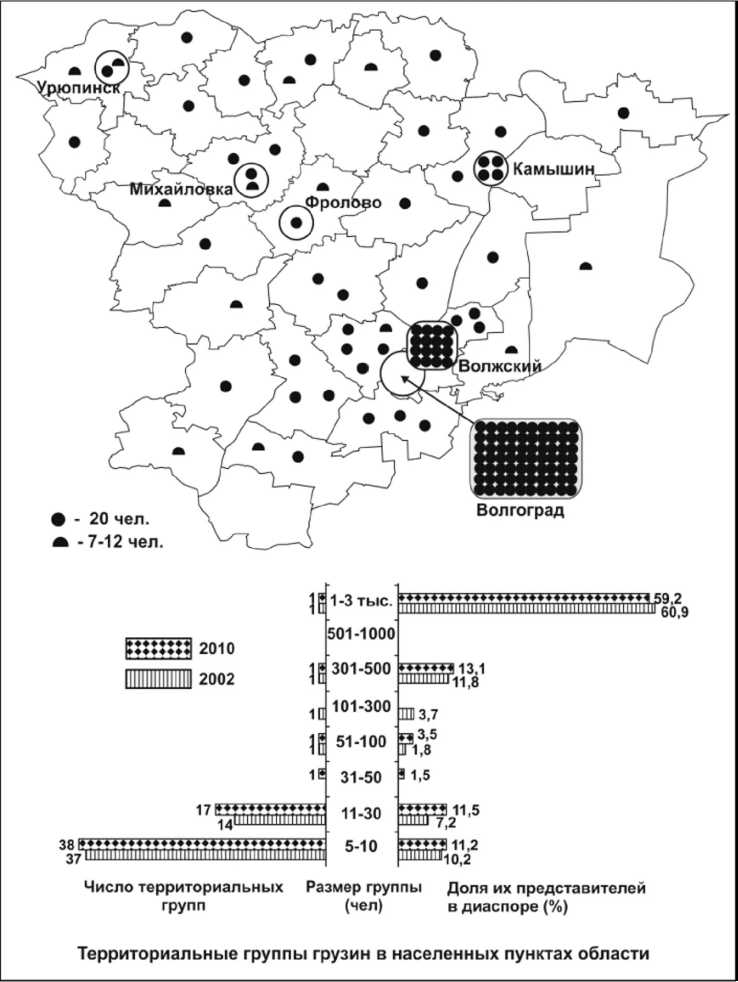

Стремительный количественный рост общины сопровождался значительным расширением ее расселенческого ареала. При этом диаспора по-прежнему демонстрирует высокую степень пространственной концентрации – в 2010 г. более 54 % ее представителей было сосредоточено в региональной столице, а с учетом Волжского и прилегающих сельских территорий столичная агломерация заключала около 3/4 всего армянского населения региона. Но и по другим сельским субреги- онам области система расселения армян была достаточно равномерной (см. рис. 1). В 2002 г. они проживали в 249 населенных пунктах (17,6 % поселенческой сети). К 2010 г. число таких поселений сократилось до 226, что, очевидно, было связано с оптимизацией стремительно выросшего в 1990-е гг. расселенческого ареала общины. Часть мигрантов постсоветской волны в начале XXI в. перемещалась в пределах региона в поисках более комфортных условий жизни и больших возможностей для трудовой деятельности.

В 2010 г. армянская община по своему размеру являлась третьей в области, уступая только казахской и украинской, но к концу второго десятилетии XXI в. должна была выйти на вторую позицию в связи с интенсивной ассимиляцией местного украинского населения.

Азербайджанцы . Небольшие группы азербайджанцев появляются в Волгоградской области уже в первые советские десятилетия. Но даже в 1950–1960-е гг. диаспоры, как устойчивого этнического сообщества, плотно укоренного в жизнедеятельные циклы региона, не образуют. Вплоть до конца 1970-х гг. речь преимущественно идет об одиноких мужчинах, сосредоточенных в городах (на 100 женщин приходилось 600– 640 мужчин) (табл. 3).

Это неустойчивое этническое множество формировалось трудовыми мигрантами и отчасти учащейся молодежью, состав которых на протяжении ряда лет менялся в самой значительной степени. В последние советские десятилетия данная группа стремительно идет в рост – за 1970–1989 гг. число азербайджанцев Волгоградской области увеличивается в 8,5 раза (с 0,9 тыс. до 7,7 тыс. чел.). При этом происходит процесс ее гендерной оптимизации, связанный с изменением структуры вновь прибывающих мигрантов. В 1980-е гг. учебно-трудовую миграцию предыдущих десятилетий сменяет поток переселенцев,

Таблица 3

Форма расселения и половая структура азербайджанцев Волгоградской области, 1970–2010 гг.

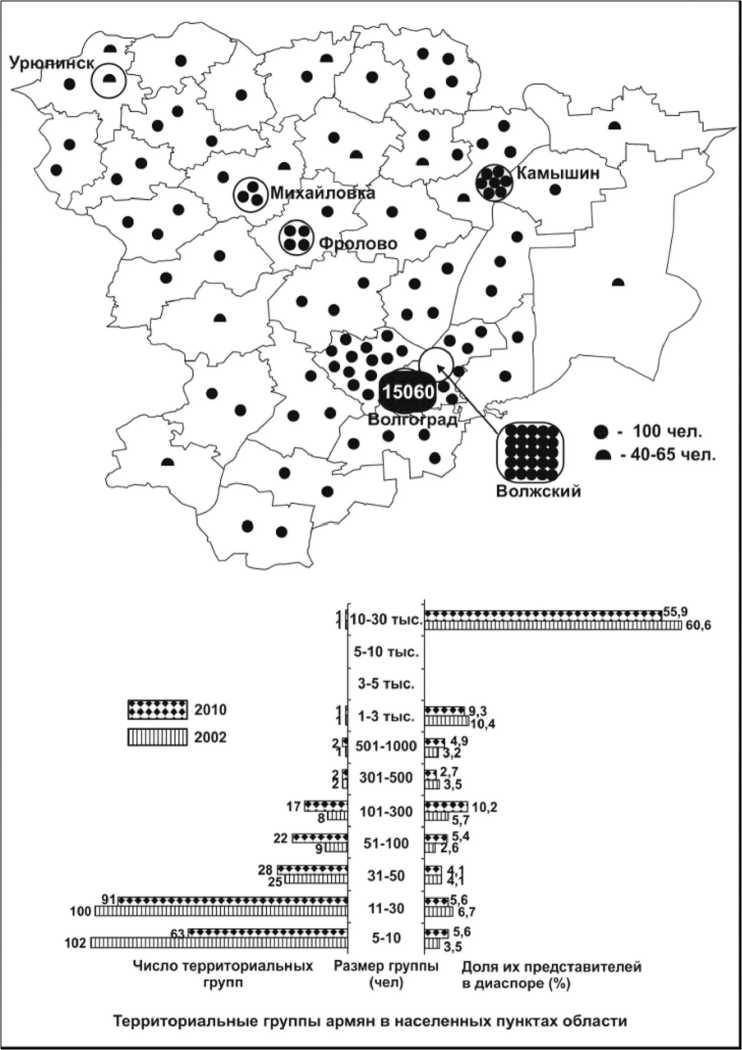

Меняется и пространственное направление миграции, которая со второй половины 1980-х гг. в значительно большей степени начинает включать сельские территории, а парал- лельно все более отчетливо ориентируется на региональную столицу (см. рис. 2). В существенной степени это было связано с трудовыми ориентациями различных групп новых мигрантов. Переселенцы, искавшие профессиональную нишу в различных сегментах агропрома, предпочитали селиться в сельской местности, тогда как занятые в торговле и других сферах третичного сектора экономики ориентировались на Волгоград.

Рис. 1. Структура поселенческой сети и география армян в Волгоградской области, 2010 г. Примечание. Рисунки 1–7 составлены по: [Всероссийская перепись населения 2010 г., 2010].

В результате произошла своего рода «растяжка» системы расселения азербайджанцев на верхние и нижние уровни поселенческой сети. Если в 1979 г. в городских центрах области без Волгограда проживало 57 % всех представителей региональной общины, то в 2010 г. – только 28,3 %. При этом удельный вес столичной территориальной группы вырос в полтора раза – до 46,4 %, а с учетом Волжского (вторая территориальная община) доля «столичных» азербайджанцев в области составляла 57,5 %.

В первом десятилетии XXI в., после 30-летнего периода быстрого демографического роста, размеры диаспоры стабилизируются. Приобретает известную устойчивость и ареал ее расселения. По переписи 2010 г. группы азербайджанцев численностью от трех человек были зафиксированы в 327 населенных пунктах (23,3 % поселенческой сети региона). При этом, несмотря на некоторое снижение уровня урбанизации, крупнейшие территориальные группы общины по-прежнему относились к городам (шесть из первой десятки).

Рис. 2. Структура поселенческой сети и география азербайджанцев в Волгоградской области, 2010 г.

Грузины . Грузинская община Волгоградской области оставалась незначительной почти до конца советского периода. Количественный ее рост существенно ускоряется во второй половине 1980-х гг. (в целом за 1979–1989 гг. она выросла более чем на 88 %). Как и в случае с двумя другими диаспорами из Южного Кавказа, основным фактором роста грузинской общины в последнее советское десятилетие являлся системный кризис СССР. Но в большей степени его социально-экономические последствия, а не усиление межнациональной напряженности, и потому миграционный приток по-прежнему формировался в основном мужчинами, которые в первую очередь ориентировались на города, и прежде всего – региональный центр. Уровень «столичности» (и в целом урбанизированности) грузинской общины вырастает еще больше. В 1989 г. почти 88 % ее представителей сосредоточено в городах области (табл. 4).

Быстрый количественный рост диаспоры за счет миграции продолжился и в 1990-е годы. Но теперь в составе переселенцев уже доминировали полные семьи, и к началу XXI в. община, достигнув своего максимального размера, сумела существенно выправить гендерный дисбаланс. На дальнейшую геодемографическую динамику диаспоры оказало влияние резкое ухудшение взаимоотношений между Россией и Грузией. После событий 2008 г. часть грузинского населения покидает область (перепись населения 2010 г. зафиксировала его сокращение в регионе на 22 % относительно уровня 2002 г.).

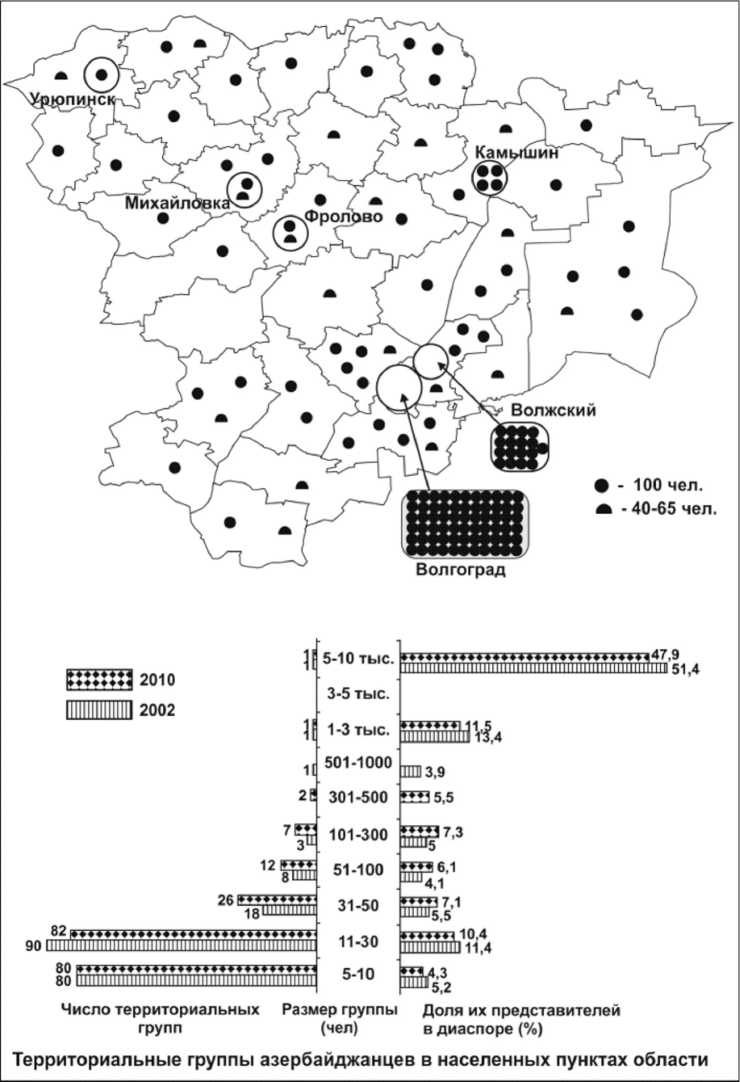

Но данные изменения почти не отражались на уровне «столичности» общины. Более половины ее представителей на протяжении 1970– 2000-х гг. оставалось сосредоточено в Волгограде, что было связано с ориентацией на трудовую деятельность в различных городских профессиональных сообществах (сфера услуг, образование, здравоохранение и др.). Социопрофес- сиональные предпочтения определяли и общий высокий уровень урбанизации, устойчиво составлявший более 80 % (в десятку крупнейших средоточий грузинского населения области входило 8 городов и два поселка городского типа).

Соответственно, общий ареал расселения общины оставался достаточно узким – перепись 2010 г. обнаружила грузин (в количестве от трех человек и более) только в 120 населенных пунктах области (8,5 % поселенческой сети). Значительная часть таких поселений располагалась в южных районах области, тяготея к столичной агломерации. При этом только в 20 населенных пунктах региона численность грузин превышала 10 человек (см. рис. 3).

Существенно и то, что процесс комплексного укоренения грузинской общины в области по-прежнему нельзя считать завершенным. На это, в частности, указывает сохранявшийся ощутимый перевес мужчин, как у городского, так и сельского грузинского населения региона. Несмотря на определенную оптимизацию гендерной структуры диаспоры в 1990-е гг., на рубеже 2000–2010-х гг. мужчин в ней по-прежнему было почти в два раза больше, чем женщин.

Геодемографическая динамика и расселенческие стратегии общин народов Северного Кавказа и турок-месхетинцев

Чеченцы. Фаза активного становления и роста областной чеченской общины пришлась на два последних советских десятилетия, в течение которых она вырастает в 14 раз (с 0,8 тыс. до 11,1 тыс. чел.). При этом на первом этапе (1970-е гг.) произошла ощутимая дезурбанизация, связанная с трансформацией ее социального состава и расселенческой структуры. Небольшая группа местных чеченцев, в 1950–1960-е гг. состоявшая преимущественно из учащихся и отдельных

Таблица 4

Форма расселения и половая структура грузин Волгоградской области, 1970–2010 гг.

|

Территории |

1970 г. |

1979 г. 1 |

1989 г. 1 |

2002 г. |

2010 г. |

|

Форма расселения, % |

|||||

|

Волгоград |

88,6 |

49,8 |

54,6 |

51,6 |

50,9 |

|

Остальные города |

33,1 |

32,7 |

28,8 |

29,9 |

|

|

Сельская местность |

11,4 |

17,1 |

12,8 |

18,6 |

19,2 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на 100 женщин) |

|||||

|

Вся область |

264 |

261 |

260 |

180 |

182 |

|

Города |

256 |

268 |

251 |

179 |

177 |

|

Сельская местность |

335 |

234 |

328 |

184 |

206 |

трудовых мигрантов, пополняется стремительно растущим числом сельских мигрантов, ориентированных на засушливые приволжские левобережные районы, удобные для пастбищного животноводства. Таким образом, чеченские переселенцы становились естественными конкурентами местному казахскому населению, занимавшему ту же хозяйственную нишу.

Уровень урбанизации чеченцев за 1970– 1979 гг. снижается в три раза, при том что число горожан в общине за этот период выросло с 280 до 500 чел. (см. табл. 5). Многие мигранты прибывали семьями, что определяло более сбалансированную, чем у чеченцев-горожан, половую структуру локальных сельских групп, приуроченных к самым нижним уровням областной поселенческой сети. В 1970 г. у сельских чеченцев в области на 100 женщин приходилось 140 мужчин, а у городских – более 660. В дальнейшем столь существенная разница сокращалась, но сельская часть общины сохраняла более сбалансированную половозрастную структуру, что отчасти свидетельствовало и о более высоком уровне ее укоренения в своих территориальных сообществах.

Стремительный количественный рост чеченской общины привел к ее быстрому подъему в демографическом рейтинге народов области (с 17-й позиции в 1970 г. она переместилась на

Рис. 3. Структура поселенческой сети и география грузин в Волгоградской области, 2010 г.

7-е место в 1989 г.). К концу 1980-х гг. чеченцы формируют в пределах области обширный рас-селенческий ареал, охватывающий юго-восточные и восточные районы (практически все волжское левобережье). Вместе с прилегающим к этому ареалу Волгоградом здесь было сосредоточено около 70 % всех представителей диаспоры. При этом ее расселенческие и гендерные характеристики в 1980-е гг. определенным образом трансформируются. В частности, предыдущее снижение уровня урбанизации сменяется определенным его ростом, а параллельно среди городских представителей региональной общины постепенно возрастает доля столичной территориальной группы (если в 1989 г. среди чеченцев-горожан было только 35 % жителей Волгограда, то в 2010 г. – уже 45 %).

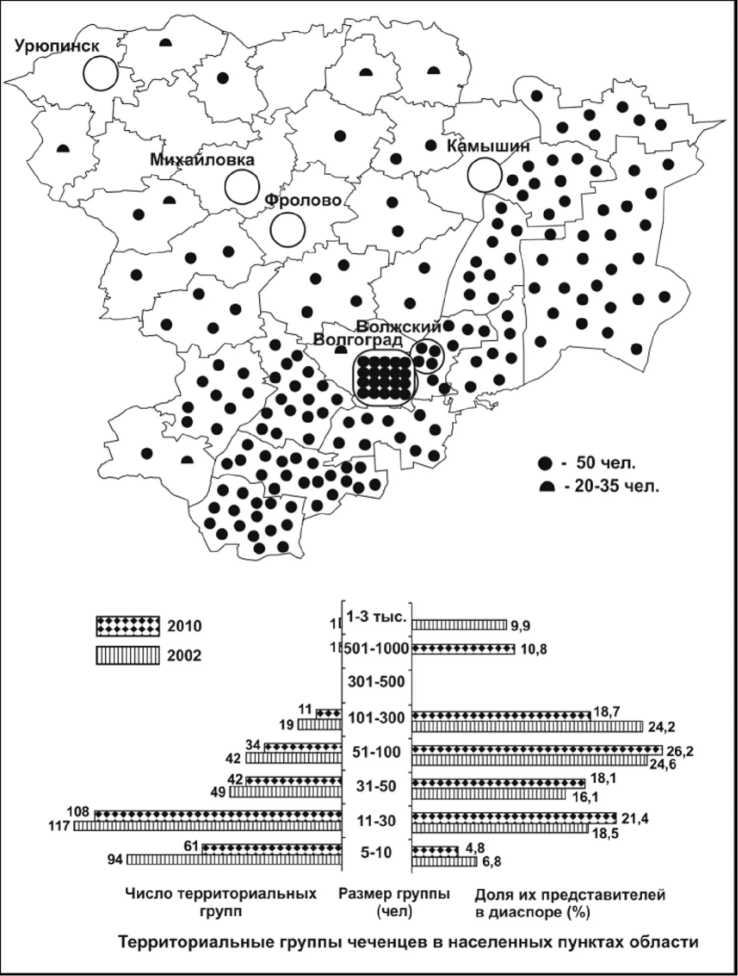

Продолжила свой рост диаспора и в первое постсоветское десятилетие. Однако темпы этого роста были весьма ограниченными и в начале XXI в. сменились сокращением. В 2002–2010 гг. число чеченцев в области сократилось с 12,3 тыс. до 9,7 тыс. человек. Данное сокращение в полной мере распространилось на все ее территориальные группы, в том числе и юго-восточное пространственное ядро общины. Во всех входивших в его состав девяти районах число чеченцев в 2000-е гг. упало, хотя и в разной степени. При этом совокупный вес данной ядерной зоны даже несколько вырос. С учетом столичной агломерации на юго-восток в 2010 г. приходилось почти 80 % чеченцев области (см. рис. 4).

Значительным оказалось и общее «сжатие» географии диаспоры, фиксируемое на всех уровнях областной системы расселения. Число поселений, в которых проживали группы чеченского населения (от 6 чел.), за 2002–2010 гг. сократилось с 32 до 257. Причем максимальные потери понесли локальные средоточия представителей диаспоры – количество территориальных групп чеченцев в 6–10 чел. сократилось в области более чем на треть (с 94 до 61).

Даргинцы . Территория Волгоградской области включается в расширяющийся ареал даргинского переселенческого движения в 1980-е годы. Причем формируемые в данное время на юго-западе области очаги расселения являлись частью более обширной расселенческой зоны, охватывавшей уже освоенное к этому времени даргинцами волжское правобережье Астраханской области, юго-восток Ростовской и запад Калмыкии. Таким образом, колонизационное движение ориентировалось не на административные границы, а на ландшафтно-климатические и поселенческие характеристики осваиваемых территорий.

Миграция даргинцев в пределы Волгоградской области учитывала и сложившийся здесь к этому времени расселенческий ареал чеченцев. Вследствие системной близости хозяйственной специализации двух общин мигранты из Дагестана старались по возможности пространственно дистанцироваться от чеченских территориальных групп, чтобы избежать прямой конкуренции за земельные ресурсы, и это им в значительной степени удалось. В пределах области только Котельниковский район стал одним из расселен-ческих эпицентров сразу для обеих общин.

Включение Волгоградской области в переселенческий ареал даргинцев, профессионально ориентированных на пастбищное животноводство, уже известным нам образом трансформировало расселенческую и половозрастную структуру их региональной этнической группы, в 1960–1970-е гг. составленную из учащихся и небольшого числа трудовых мигрантов. Уровень урбанизации областной общины в 1980-е гг. резко падает, но параллельно резко сокращается и гендерный дисбаланс. В отличие от городских территориальных групп, формируемых преимущественно мужчинами,

Таблица 5

Форма расселения и половая структура чеченцев Волгоградской области, 1970–2010 гг.

|

Территории |

1970 г. \ |

1979 г. |

1989 г. \ |

2002 г. |

2010 г. |

|

Фор |

ма расселения, % |

||||

|

Волгоград |

25,0 |

8,2 |

4,2 |

9,9 |

10,5 |

|

Остальные города |

7,8 |

13,1 |

12,8 |

||

|

Сельская местность |

75,0 |

91,8 |

88,0 |

77,0 |

76,7 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на 100 женщин) |

|||||

|

Вся область |

192 |

192 |

134 |

130 |

123 |

|

Города |

663 |

437 |

211 |

139 |

163 |

|

Сельская местность |

141 |

120 |

122 |

115 |

113 |

сельские даргинцы в своей массе были представлены семьями. И если в 1979 г. на 100 женщин у областных даргинцев приходилось 920 мужчин (причем в городах – 1 460), то в конце 1980-х гг. – только 246 (табл. 6).

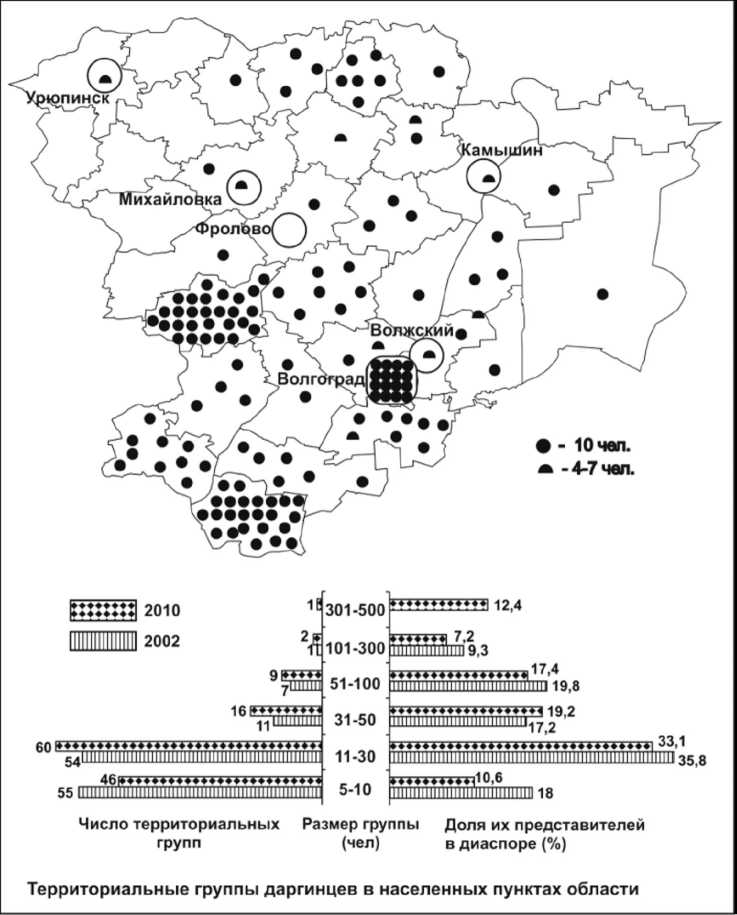

В постсоветский период после демографической «заминки» в первой половине 1990-х гг. даргинская община снова пошла в рост, который продолжился и в 2000-е годы. При этом община устойчиво сохраняла сельскую систе-

Рис. 4. Структура поселенческой сети и география чеченцев в Волгоградской области, 2010 г.

Таблица 6

Форма расселения и половая структура даргинцев Волгоградской области, 1979–2010 гг.

|

Территории |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

Форма расселения, % |

||||

|

Волгоград |

42,0 |

24,5 |

10,4 |

11,5 |

|

Остальные города |

11,7 |

10,0 |

||

|

Сельская местность |

58,0 |

75,5 |

77,9 |

78,5 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на |

100 женщин) |

|||

|

Вся область |

920 |

246 |

144 |

120 |

|

Города |

1 460 |

800 |

244 |

156 |

|

Сельская местность |

380 |

172 |

123 |

112 |

му расселения – за последние 20–25 лет ее уровень урбанизации практически не изменился. Таким образом, если пространственная эволюция областной диаспоры включала постепенное перемещение части ее представителей на более высокие уровни поселенческой сети, то происходило это в пределах сельской местности (из малых поселений – в средние и большие, включая районные центры).

Динамика половой структуры общины также указывала на постепенное укоренение даргинцев в принимающих территориальных сообществах, как в городах, так и в сельской местности. Причем у сельских даргинцев к началу 2010-х гг. соотношение полов было уже максимально приближено к сбалансированному.

Количественный рост диаспоры сопровождался некоторым расширением ее географии при сохранении общих контуров уже сложившегося расселенческого ареала, включавшего юг области, а также часть центральных и северных районов. В 2010 г. даргинцы численностью от трех человек проживали почти в 190 поселениях областей (13,6 % ее поселенческой сети).

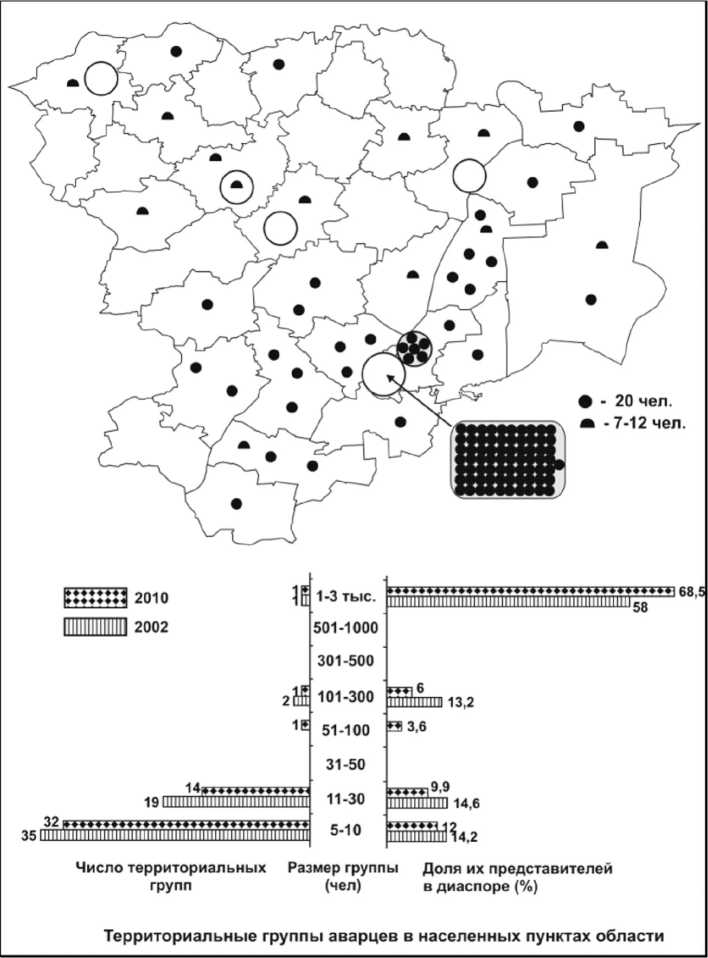

Аварцы . Крупнейший народ Дагестана широко включился в процесс демографического и хозяйственного освоения сопредельных регионов Юга России только в последнее советское десятилетие. Советский колонизационный период для аварцев, по сути, оказался ограниченным несколькими годами. Уже во второй половине 1980-х гг., по мере нарастания кризисных явлений в стране,

Рис. 5. Структура поселенческой сети и география даргинцев в Волгоградской области, 2010 г.

переселенческий поток из Дагестана идет на спад. Тормозило миграционную активность аварцев и то, что наиболее удобные для пастбищного животноводства территории области уже были заняты чеченцами и отчасти даргинцами. Иными словами, 5–10-летняя задержка стала серьезным лимитирующим фактором демографического роста региональной аварской общины по «пастбищному» сценарию.

Соответственно, ограниченным в 1980-е гг. оставался приток сельских мигрантов. И хотя уровень урбанизированности общины заметно сократился, более половины областных аварцев в конце советского периода были горожанами. Ав постсоветский период вектор миграции аварской общины был переориентирован почти исключительно на городскую систему региона. Если число сельских аварцев в области за 1989–2002 гг. выросло на 24,2 % (с 595 до 739 чел.), то горожан стало больше в 2,3 раза (соответственно 641 и 1 477 чел.). К началу XXI в. уровень урбанизированности общины вырос до 69,7 %, а в 2010 г. составил 76,6 % (табл. 7).

Ориентация на городскую систему определяла многие социальные характеристики мигрантов, в том числе их образовательный уровень и социопрофессиональные предпочтения. Аварцы, пополнявшие в 1990–2000 гг. областную общину, в значительной части состояли из молодежи, приехавшей учиться в вузах Волгограда, а также включали определенное число квалифицированных специалистов, не сумевших по разным причинам (узость рынка труда, развития практика семейственности и др.) трудоустроиться в пределах своей республики. Причем эта трудовая миграция также формировалась преимущественно полными семьями, что позволило областной общине существенно сократить мужской перевес.

Таким образом, используемая расселенчес-кая стратегия позволила аварцам увеличивать свою численность, не вступая в хозяйственную конкуренцию с другими крупными северокавказ- скими общинами. Соответственно, существенной спецификой отличался и ареал расселения аварской диаспоры, имевший четко выраженный эпицентр, совпадающий с региональной столицей (см. рис. 6). По своей численности аварцы Волгограда превосходили вторую территориальную группу общины (г. Волжский) более чем на математический порядок. А сельский ареал диаспоры был очень узким, отличался высокой дисперсностью и не совпадал с территориальным размещением чеченцев и даргинцев. В 2010 г. в области было всего 14 поселений с группами аварского населения размером 11–17 чел., еще в 32 их численность составляли 6–10 человек.

Таким образом, исключение из расселен-ческой стратегии «пастбищного» фактора позволило аварской общине существенно трансформировать основные параметры своего территориального распространения в регионе.

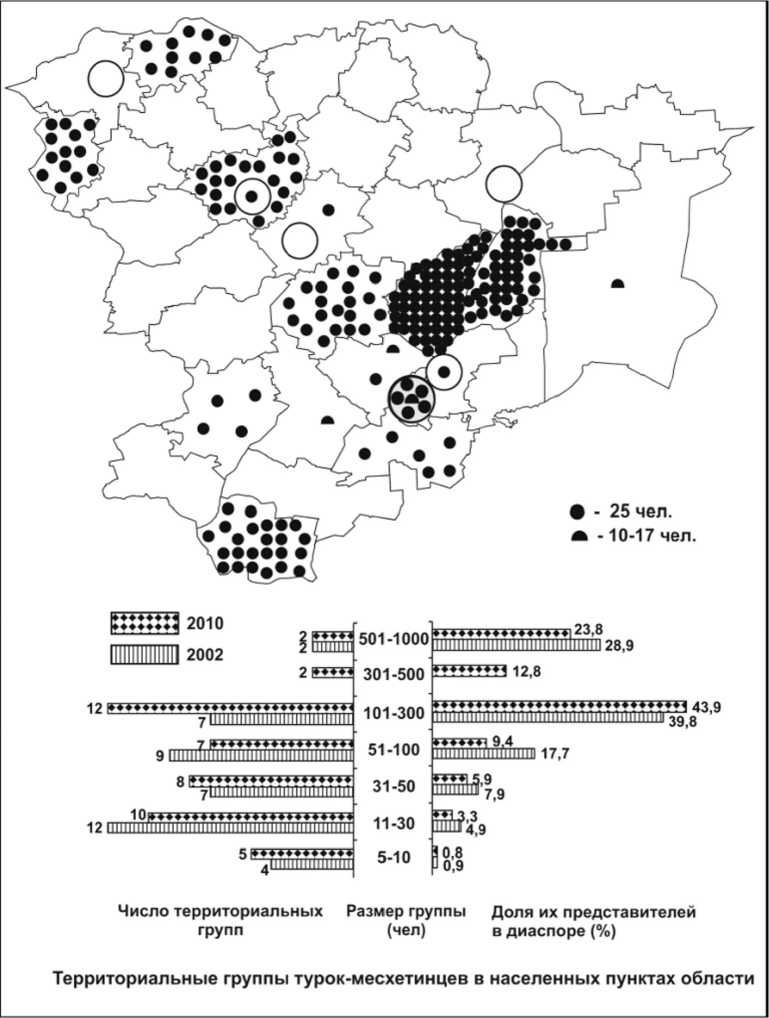

Турки-месхетинцы. Период стремительного роста областной турецкой общины приходится на первую половину 1990-х гг., в течение которой численность турок-месхетинцев в области выросла на два математических порядка. В 2002 г. размеры общины уже превышали 4 тыс. человек. Группы переселенцев появились сразу в нескольких районах региона, не формируя единого ареала расселения. Таким образом, география общины представляет несколько территориальных очагов, разнесенных в пространстве. Крупнейший из них расположен к северу от региональной столицы и включает три сопредельных с ней района (Илов-линский, Дубовский и Быковский), в которых проживает более 56 % месхетинцев области. Еще в трех районах (Котельниковский, Михайловский и Кумылженский) проживает в сумме 26,5 % представителей общины (рис. 7).

Формируя региональную диаспору, месхетинцы сохраняли основные черты своей рассе-ленческой стратегии, характерные и для всех других регионов Юга России: почти исключительную

Таблица 7

Форма расселения и половая структура аварцев Волгоградской области, 1970–2010 гг.

|

Территории |

1970 г. \ 1979 г. \ |

1989 г. \ |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

Форма расселения, % |

|||||

|

Волгоград |

84,6 |

69,1 |

55,4 |

54,2 |

63,5 |

|

Остальные города |

15,5 |

13,1 |

|||

|

Сельская местность |

15,4 |

30,9 |

44,6 |

30,3 |

23,4 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на 100 женщин) |

|||||

|

Вся область |

530 |

384 |

215 |

161 |

146 |

|

Города |

552 |

733 |

313 |

171 |

148 |

|

Сельская местность |

433 |

148 |

143 |

142 |

140 |

ориентацию на сельскую местность и поселение крупными территориальными группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Причем «привязка» областных месхетинцев к сельским поселениям продолжала усиливаться и в 2000-е гг., когда уже сформированная диаспора перешла к процессу своего комплексного социально-экономического укоренения. За период 2002–2010 гг. размер общины вырос более чем на 30 % (с 4,1 до 5,4 тыс. чел.), но количество турок-горожан в области сократилось с 680 до 460 человек. Иными словами, даже из того небольшого числа месхетинцев, которые первоначально осели в городах области, в начале XXI в. заметная часть перебралась в сельскую мест- ность. Низкий уровень урбанизации общины за 2002–2010 гг. сократился почти в 2 раза (см. табл. 8), а параллельно в городской части диаспоры существенно вырос мужской перевес, поскольку именно полные семьи покидали городские центры в первую очередь и в городах оставались преимущественно трудовые мигранты.

«Крупнообщинный» характер расселения турок предопределял очевидную узость их рас-селенческого ареала. В 2010 г. группы турок (от 6 чел.) проживали только в 50 поселениях области. Таким образом, их география по своей широте уступала ареалу расселения даргинцев почти в три раза, при том что месхетинцев в регионе было почти в 1,5 раза больше.

Рис. 6. Структура поселенческой сети и география аварцев в Волгоградской области, 2010 г.

Рис. 7. Структура поселенческой сети и география турок-месхетинцев в Волгоградской области, 2010 г.

Таблица 8

Форма расселения и половая структура турок-месхетинцев Волгоградской области, 1970–2010 гг.

|

Территории 2002 2010 |

||

|

Фо |

рма расселения, % |

|

|

Волгоград |

2,0 |

8,8 |

|

Остальные города |

14,5 |

|

|

Сельская местность |

83,5 |

91,2 |

|

Гендерное соотношение (число мужчин на 100 женщин) |

||

|

Вся область |

106 |

106 |

|

Города |

128 |

170 |

|

Сельская местность |

103 |

102 |

Выводы

Геодемографическая динамика и расселен-ческие стратегии кавказских общин в Волгоградской области в последние десятилетия ХХ – начале XXI в. в самой значительной степени определялись миграцией, ее масштабом и результирующим вектором; социальной, половозрастной структурой переселенцев, их социопро-фессиональными ориентациями, которые, в свою очередь, зависели от обширного причинного комплекса.

Учебная и трудовая миграция 1950–1960х гг. формировала в регионе небольшие этнические группы, составленные преимущественно из мужчин, значительная часть которых концентрировалась в Волгограде и других городах. Центральной причиной ускоренного роста областных общин народов южного Кавказа в конце советского периода становится нарастающий кризис СССР – его социально-экономические последствия и рост межнациональной напряженности в республиках Закавказья. Данные факторы продолжали работать на быстрый демографический рост этих общин и в 1990-е годы. С системным кризисом Советского Союза связано и появление в области крупной общины турок-месхетинцев.

Для целого ряда северокавказских диаспор центральным фактором, «включившим» в 1970-е – первой половине 1980-х гг. их стремительный количественный рост, стало развитие в пределах пустынных территорий области пастбищного животноводства. Данная хозяйственная ниша существенно изменила расселенческие и социо-демографические характеристики этих общин. При быстром росте общей численности у них существенно снижался уровень урбанизации, но параллельно выправлялся гендерный дисбаланс. Заметную роль в их геодемографической динамике играл и фактор времени – общины, раньше приступившие к освоению земельных ресурсов области, получали преимущество при расширении своего расселенческого ареала.

Список литературы Расселенческие стратегии кавказских общин Волгоградской области: последняя треть ХХ - начало XXI века

- Алпатов А. В., Рубинштейн Е. Ю., 2016. Статистический анализ динамики рождаемости в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. № 3 (36). С. 41–49.

- Варакин С. В., 2011. Особенности развития демографической ситуации в Волгоградской области // Альтернативы регионального развития. № 2 (2). С. 291–305.

- Всероссийские переписи населения 2002–2010 гг. Численность населения России, субъектов Российской Федерации, городов и районов, 2010. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus0210_reg1.php (дата обращения: 07.02.2020).

- Всероссийская перепись населения 2010 г. Национальный состав поселений Волгоградской области, 2010. URL: http:// vpnmicrodata.gks.ru (дата обращения: 08.05.2015).

- Всесоюзные переписи населения 1970–1989 гг. Численность наличного населения СССР по районам и городам, 1989. URL: http://www.demoscope.ru/ weekly/ssp/rus_pop_70-89.php (дата обращения: 07.02.2020).

- Голод П. В., 2014. Основные направления государственной миграционной политики, проводимой в Волгоградской области // Известия Волгоградского государственного технического университета. Т. 18, № 16 (143). С. 85–88.

- Деточенко Л. В., Лобанова Н. А., 2018. Демографическая ситуация в Волгоградской области на рубеже XX–XXI вв. // Известия Волгоградского государственного университета. Исторические науки и археология. № 2. С. 190–196.

- Зайцева Ю. В., 2013. Сценарное моделирование динамики демографических процессов (на примере Волгоградской области) // Проблемы прогнозирования. № 6. С. 67–80.

- Крапивенский А. С., Карабанов С. Н., 2012. Анализ основных социальных факторов естественного изменения демографической ситуации в 2009– 2011 гг. на территории Волгоградской области // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). № 6 (14). URL: www.sisp.nkras.ru.

- Латышевская Н. И., 2012. О демографической ситуации в Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. № 4 (21). С. 163–165.

- Леденёва М. В., Кулакова С. А., 2016. Воспроизводство человеческого капитала как элемента национального богатства (на примере Волгоградской области) // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. № 1 (34). С. 39–45.

- Лихоманов О. В., Лапина М. С., Лихоманова М. А., 2017. Статистический анализ и краткосрочный прогноз численности населения Волгоградской области // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 3 (51). URL: https:eee-region.ru/article/5101.

- Розин М. Д., Сущий С. Я., 2011. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ – начало XXI в.). Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ. 358 с.

- Сабанов В. И., Грибина Л. Н., Емельянова О. С., Иванникова Н. С., 2012. Динамика естественного движения населения и младенческой смертности в Волгоградской области в 2006–2011 гг. // Волгоградский научно-медицинский журнал. № 2. С. 3–5.

- Сущий С. Я., Митрофанова И. В., 2016. Этнодемографический потенциал и миграционная динамика в Волгоградской области: тренды и прогнозы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика». Вып. 4. С. 60–74.