Расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ в микрохирургии аневризм задней нижней мозжечковой артерии в остром периоде кровоизлияния (клинический случай)

Автор: Джинджихадзе Р.С., Лазарев В.А., Камбиев Р.Л., Поляков А.В., Богданович И.О., Древаль О.Н., Ермолаев А.Ю., Чехонацкий В.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нейрохирургия

Статья в выпуске: 2 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: на примере клинического наблюдения описать особенности нового метода хирургического лечения аневризм в устье задней нижней мозжечковой артерии (ЗНМА), в области переднего и латерального медуллярных сегментов. Несмотря на широкий спектр традиционных хирургических и мини-доступов, нет единого мнения в выборе конкретного доступа при церебральных аневризмах. Предложенные показания и противопоказания к методам лечения аневризм различаются от автора к автору исследований. Используемый нами расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ является безопасным и эффективным и может быть хорошей альтернативой в микрохирургии аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния. В данном клиническом примере нами показан новый хирургический подход к лечению аневризм в устье ЗНМА на основе опыта, сформировавшегося в клинике со значительным объемом пациентов (более 200 ежегодно), оперированных в первые 48 часов после кровоизлияния, который может быть использован в практике и позволяет добиться максимально быстрой ранней активизации больного и уменьшить сроки медико-социальной реабилитации.

Аневризма головного мозга, микрохирургия, расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149141141

IDR: 149141141 | УДК: 616.134.95-007.64-005.1-036.11-089.819(045)

Текст научной статьи Расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ в микрохирургии аневризм задней нижней мозжечковой артерии в остром периоде кровоизлияния (клинический случай)

1 Введение. Аневризмы ЗНМА встречаются в 0,5– 3% из всех внутричерепных аневризм и в 18-20% среди вертебробазилярных аневризм [1, 2]. У большинства пациентов аневризмы ЗНМА проявляются субарахноидальным кровоизлиянием. Близость аневризм ЗНМА к 4-му желудочку может отождествляться с высоким риском интравентрикулярных кровоизлияний и гидроцефалии [3–5].

Несмотря на смещение парадигмы лечения вертебробазилярных аневризм в сторону эндоваскулярных методов, в лечении аневризм ЗНМА микрохирургия по-прежнему играет значимую роль. В остром периоде кровоизлияния выбор микрохирургического метода оправдан по причине необходимости санации цистерн от сгустков крови и восстановления ликворо-циркуляции как профилактики развития ангиоспазма, гидроцефалии и неблагоприятных исходов [6].

Сложность микрохирургического лечения данных аневризм заключается в глубокой и узкой ране, близости ствола мозга и каудальной группы черепных нервов. Именно поэтому доступ является важным этапом операции и может определить исход хирургического лечения.

Микрохирургическое лечение включает разные подходы в зависимости от вариабельной анатомии ЗНМА [7], ее проекции по отношении к большому отверстию (БО), проекции аневризматического мешка, размера аневризмы, наличия кровоизлияния, состояния пациента и наличия симптомов повышения внутричерепного давления [3].

Доступ к аневризмам ЗНМА в остром периоде кровоизлияния должен обеспечивать ранний проксимальный контроль, возможность свободной манипуляции между IX–XII черепными нервами, доступ к отверстию Мажанди. Традиционно для аневризм ЗНМА используется ретросигмовидный субокципитальный доступ [3]. Однако классический ретросигмовидный доступ в остром периоде кровоизлияния ограничивает возможность быстрой релаксации мозжечка и раннего проксимального контроля на фоне отека. Тракция полушария мозжечка, в свою очередь, может приводить к повреждению и риску интраоперационного разрыва. R. C. Heros предложил использо- вать крайний латеральный субокципитальный доступ с ламинэктомией С1-позвонка [8].

Цель — на примере клинического наблюдения описать особенности нового метода хирургического лечения аневризм в устье задней нижней мозжечковой артерии, в области переднего и латерального медуллярного сегментов.

Описание клинического случая. На использование непосредственно относящихся материалов и информации при описании клинического случая от пациентки получено информированное добровольное согласие.

Пациентка М., 44 лет, поступила нейрохирургическое отделение по линии скорой медицинской помощи с жалобами на внезапно возникшую головную боль накануне, с развитием напряжения в шейно-затылочной области. На фоне головной боли появилась тошнота, рвота, боль в глазах. Из анамнеза известно, что похожие головные боли, но меньшей интенсивности она отмечала несколько недель назад.

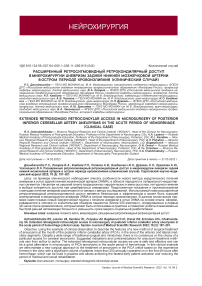

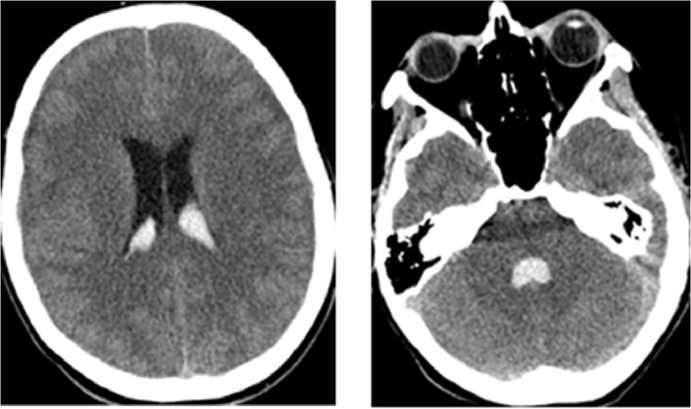

При компьютерной томографии головного мозга выявлено массивное субарахноидальное кровоизлияние с наличием крови в желудочковой системе (рис. 1), при компьютерной томографической ангиографии выявлена мешотчатая аневризма в устье ЗНМА слева (рис. 2).

По экстренным показаниям проведено оперативно лечение по предлагаемой методике — выполнен расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ, клипирование шейки аневризмы.

Техника выполнения предлагаемого доступа. Из положения пациентки на боку по типу «park-bench» выполняли слегка дугообразный разрез кожи 9–10 см в заушной области, ретромастоидально (рис. 3).

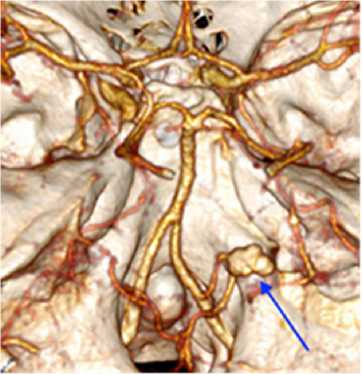

Фрезевое отверстие накладывали в области асте-риона. Выполняли классическую ретросигмовидную трепанацию, верхней границей которой являлась проекция хода поперечного синуса, латеральной границей — проекция хода сигмовидного синуса, размером 4×4 см. Далее осуществляли дополнительную диссекцию и рассечение мышц над большим отверстием, контролируя V3-сегмент позвоночной

Рис. 1. Компьютерная томограмма больной М. с аневризмой задней нижней мозжечковой артерии с массивным внутрижелудочковым кровоизлиянием

Рис. 2. Компьютерная томографическая ангиограмма больной М. с аневризмой задней нижней мозжечковой артерии (выделена стрелкой)

Рис. 3. Положение пациентки на операционном столе с локализацией разреза

а б

в г

Рис. 4. Интраоперационные фотографии: а — выполнен расширенный ретросигмовидный доступ с резекцией полукольца БО (стрелка); б — вскрытие твердой мозговой оболочки над краниовертебральным переходом, в области полушария мозжечка субпиальные кровоизлияния; в — доступ к большой мозговой цистерне, которая визуализирована сразу после вскрытия твердой мозговой оболочки (стрелка); г — осуществлена санация большой мозговой цистерны от крови, удалены сгустки из 4-го желудочка, стрелкой показан продолговатый мозг артерии, резецировали заднее полукольцо большого отверстия вплоть до затылочного мыщелка с его парциальной резекцией.

Твердую мозговую оболочку вскрывали основанием к сигмовидному синусу, продолжая разрез на область краниовертебрального перехода. После вскрытия твердой мозговой оболочки сразу визуализировали и вскрывали большую затылочную цистерну, что позволяло быстро дренировать ликвор и релаксировать мозжечок (рис. 4 а, б, в, г).

Параллельно идентифицировали позвоночную артерию для проксимального контроля и удаляли

а

б

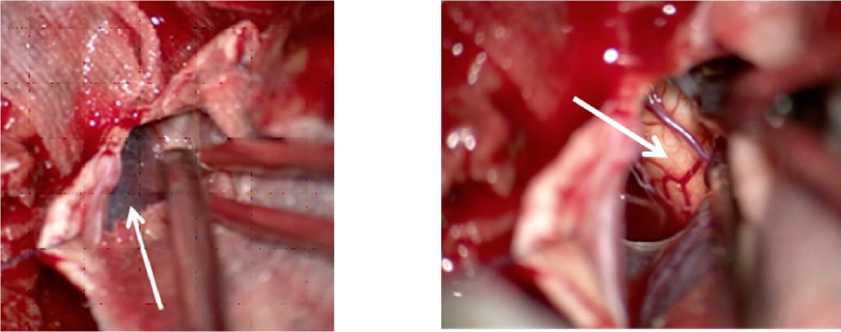

Рис. 5. Клипирование аневризмы: а — интраоперационное фото положения клипсы на аневризме; б — послеоперационная компьютерная томограмма — визуализируется клипса (показана стрелкой), аневризмы нет

сгустки крови из отверстия Мажанди. После обнаружения, мобилизации аневризмы провели ее клипирование (рис. 5 а, б).

В послеоперационном периоде отмечались умеренные бульбарные расстройства, которые значительно регрессировали к моменту выписки на 12-е сутки. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Выписана на 7-е сутки после операции.

Обсуждение. Микрохирургическое лечение аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния является сложной и актуальной проблемой. Безопасность и эффективность оперативного вмешательства обеспечивается наличием оптимального доступа, ранним проксимальным контролем, возможностью свободного доступа к отверстию Мажанди, наличием пространства для диссекции нейроваскулярных структур и работы в условиях интраоперационного разрыва.

В начале эволюции хирургического лечения аневризм позвоночной артерии и ее ветвей использовали единственный доступ — срединную субокципитальную краниоэктомию [9–13].

Первая значимая модификация субокципитального доступа, ставшая впоследствии классической, принадлежит R. C. Heros, который описал латеральный субокципитальный доступ, дополненный резекцией части БО и гемиламинэктомией С1-позвонка [8]. Позже V. Rohde, C. Schaller, W. Hassler предложили дополнять крайний латеральный доступ парциальной резекцией мыщелка затылочной кости [14]. P. Seoane с соавт. в 2017 г. предложили использовать транскон-дилярный доступ при аневризмах ЗНМА, за исключением локализации аневризм в области переднего и латерального медуллярных сегментов [15].

G. C. Viswanathan с соавт. анализировали результаты лечения 27 пациентов с аневризмами ЗНМА за девятилетний период. 63% пациентов оперированы спустя более чем пять суток после эпизода субарахноидального кровоизлияния. 10 больных оперированы в сроки от двух до пяти дней. Авторы отдают большее предпочтение «skull base» — доступам. Хорошие результаты отметили у 88,9% больных. Ухудшение зафиксировано в 22% случаев. Авторы ото- ждествляют послеоперационное ухудшение больше с развитием гидроцефалии нежели с дисфункцией черепных нервов [16].

В работе Y. Pilipenko с соавт. проанализированы результаты микрохирургического лечения 80 пациентов с аневризмами позвоночной артерии и ЗНМА. Срединный субокципитальный доступ использован в 73,8%. Ретросигмовидный доступ применен у 25% больных. При этом авторы отмечают как достаточный ретросигмовидный доступ для проксимальных аневризм малого размера. Следует отметить, что в первые 14 дней были оперированы 12 (15%) больных. Тотальная окклюзия аневризм достигнута в 93,5% наблюдений. В 71,3% случаев появление нового неврологического дефицита не отмечено. Ведущим осложнением была дисфункция IX и X черепных нервов, что отмечено в 17,5% наблюдений. Постгеморрагическая гидроцефалия развилась в 18,7% случаев. В заключении исследования авторы не рекомендуют использование расширенных доступов для большинства аневризм позвоночной артерии и ЗНМА [17].

H. Deora с соавт. использовали крайний латеральный и срединный субокципитальные доступы в лечении 20 пациентов с аневризмами ЗНМА в первые 48 часов после кровоизлияния. Гидроцефалия выявлена в 30% наблюдений. В 75% случаев пациенты были функционально независимы после операции. Осложнения отмечены у четырех пациентов в виде мозжечковых расстройств, гемипареза и бульбарного синдрома. В двух наблюдениях было выполнено отсроченное вентрикулоперитонеальное шунтирование по поводу развывшейся гидроцефалии [18].

В настоящее время спектр доступов к аневризмам ЗНМА включает срединную субокципитальную краниотомию, ретросигмовидный доступ и крайний латеральный доступ с его модификациями. В ряде работ представлены результаты использования ре-тросигмовидного и срединного субокципитального доступов в зависимости от конкретной нейровизуа-лизационной картины [16–20]. Выбор доступа может отличаться от автора к автору.

Заключение. В данном клиническом случае представляем собственный опыт микрохирургического лечения аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния с использованием расширенного ретросигмовидного ретрокондилярного доступа. Основные цели данного доступа, который по сути является прообразом латерального субокципитального доступа, — получение раннего проксимального контроля, безретракционный доступ к большой затылочной цистерне и выходу из 4-го желудочка. Мы также считаем, что нет прямого обоснования к рутинной резекции мыщелка затылочной кости, что увеличивает время оперативного вмешательства и может отождествляться с риском сопутствующих осложнений. Однако важным принципом доступа является обязательная резекция части БО, особенно в остром периоде кровоизлияния, когда первично отмечается отек полушария мозжечка с возможным пролапсом в трепанационный дефект, особенно у больных с гидроцефалией. У этих пациентов тракция полушария без проксимального контроля сопровождается риском интраоперационного разрыва. В то же время на фоне резекции части БО открывается достаточно пространства для раннего проксимального контроля и расширяются микрохирургические коридоры между краниальными нервами.

Расширенный ретросигмовидный ретрокондиляр-ный доступ безопасен и эффективен и может быть хорошей альтернативой в микрохирургии аневризм ЗНМА в остром периоде кровоизлияния. На наш взгляд, данный доступ обоснован при локализации аневризм в устье ЗНМА, в области переднего и латерального медуллярного сегментов.

Список литературы Расширенный ретросигмовидный ретрокондилярный доступ в микрохирургии аневризм задней нижней мозжечковой артерии в остром периоде кровоизлияния (клинический случай)

- Brown RD Jr, Broderick J. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, natural history, management options, and familial screening. The Lancet Neurology 2014; 13 (4): 393–404.

- Cebral J, Castro M, Burgess J. et al. Characterization of cerebral aneurysms for assessing risk of rupture by using patientspecific computational hemodynamics models. American Journal of Neuroradiology 2005; 26 (10): 2550–9.

- Spetzler RF, Kalani YS, Nakaji P. Neurovascular surgery. 2nd edition. N. Y.: Thieme medical publishers, 2015; 1238 р.

- Starmoni D, Maduri R, Al Taha K, et al. Ruptured PICA aneurysms: presentation and treatment outcomes compared to other posterior circulation aneurysms. A Swiss SOS study. Acta Neurochirurgica 2019; (161): 1325–34.

- Williamson RW, Wilson DA, Abla AA, et al. Clinical characteristics and long-term outcomes in patients with ruptured posterior inferior cerebellar artery aneurysms: A comparative analysis. J Neurosurg 2015; (123): 441–5.

- Rutledge CW, Lawton MT. Basilar artery aneurysm: role for open surgery. In: Veznedaroglu E, ed. Controversies in vascular neurosurgery. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016; р. 83–92.

- Fomkina OA. Morphology of intracranial parts of vertebrates, basilar, cerebellar and posterior cerebral arteries in adults of different ages and sexes: PhD diss. Volgograd, 2006; 123 p. Russian (Фомкина О. А. Морфология внутричерепных частей позвоночных частей позвоночных, базилярной, мозжечковых и задних мозговых артерий у взрослых людей различного возраста и пола: дис. … канд. мед. наук. Волгоград, 2006; 123 с.).

- Heros RC. Lateral suboccipital approach for vertebral and vertebrobasilar circulation artery lesions. J Neurosurgery 1986; (64): 559–62.

- Winn H, Jane J, Taylor J, et al. Prevalence of asymptomatic incidental aneurysms: review of 4568 arteriograms. Journal of Neurosurgery 2002; 96 (1): 43–9.

- Aboukaïs R, Zairi F, Boustia F, et al. Vertebral arteryposterior inferior cerebellar artery convergence aneurysms treated byendovascular or surgical treatment: Mid- and long-term outcome. Neurochirurgie 2016; 62 (2): 72–7.

- Éliava ShSh, Pilipenko IuV, Shekhtman OD, et al. Microsurgical treatment of aneurysms of vertebral and posteriorlower cerebellar arteries: surgical approaches, exclusion options, treatment results. Burdenko’s Journal of Neurosurgery 2019; 83 (4): 5–17. Russian (Элиава Ш. Ш., Пилипенко Ю. В., Шехтман О. Д. и др. Микрохирургическое лечение аневризм позвоночных и задних нижних мозжечковых артерий: хирургические доступы, варианты выключения, результаты лечения. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н. Н. Бурденко 2019; 83 (4): 5–17).

- Wong J, Tymanski R, Radovanovic I, et al. Minimally invasive microsurgery for cerebral aneurysms. Stroke 2015; 46 (9): 2699–706.

- Hammon WM, Kempe LG. The posterior fossa approach to aneurysms of the vertebral and basilar arteries. J Neurosurg 1972; 37 (3): 339–47.

- Rohde V, Schaller C, Hassler W. The extreme lateral transcondylar approach to aneurysms of the vertebrobasilar junction, the vertebral artery, and the posterior inferior cerebellar artery. Skull Base Surg 1994; (4): 77–180.

- Seoane P, Kalb S, Clark JC, et al. Far-lateral approach without drilling the occipital condyle for vertebral artery-posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurgery 2017; (81): 268–74.

- Viswanathan GC, Menon G, Nair S, et al. Posterior inferior cerebellar artery aneurysms: Operative strategies based on a surgical series of 27 patients. Turkish Neurosurgery 2014; 24 (1): 30–7.

- Pilipenko Y, Eliava S, Okishev D, et al. Vertebral artery and posterior inferior cerebellar artery aneurysms: Results of microsurgical treatment of eighty patients. Surg Neurol Int 2019; (227): 1–11.

- Deora H, Nayak N, Dixit P, et al. Surgical management and outcomes of aneurysms of posterior inferior cerebellar artery: Location-based approaches with review of literature. J Neurosci Rural Pract 2020; (11): 34–43.

- Singh KR, Behari S, Kumar V, et al. Posterior inferior cerebellar artery aneurysms: Anatomical variations and surgical strategies. Asian J Neurosurg 2012; (7): 2–11.

- Dashiyan VG, Senko IV. Microsurgical treatment of distal aneurysms of the posterior inferior cerebellar artery. Neurosurgery 2019; (21): 12–23. Russian (Дашьян В. Г., Сенько И. В. Микрохирургическое лечение дистальных аневризм задней нижней мозжечковой артерии. Нейрохирургия 2019; (21): 12–23).