Растительность памятника природы «Урочище Нарат-Саз»

Автор: Мартыненко Василий Борисович, Мулдашев Альберт Акрамович, Баишева Эльвира Закирьяновна, Бикбаев Ильнур Гатиатович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3-4 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится краткая характеристика растительности болотного массива Нарат-Саз (Башкирское Предуралье, Мишкинский р-н Республики Башкортостан). Комплексный растительный покров массива, сформированный сообществами шести классов эколого-флористической классификации, представляет значительный флористический и геоботанический интерес.

Растительность, болото, предуралье, памятник природы, нарат-саз

Короткий адрес: https://sciup.org/148201998

IDR: 148201998 | УДК: 502.75

Текст научной статьи Растительность памятника природы «Урочище Нарат-Саз»

Территория Республики Башкортостан (РБ) относится к слабо заболоченным регионам. На долю болот в разных районах приходится от 0.1 до 6-11% площади, составляя в среднем по республике менее 0.4% [1]. Основные массивы болот сосредоточены на северо-западе РБ (в междуречье Камы и Белой), а также в высокогорной части Южного Урала, где в климатическом отношении складываются наиболее благоприятные условия для болотообразования. В РБ встречаются все 3 типа болот: низинные (эвтрофные), переходные (мезотрофные), верховые (олиготрофные). Из них преобладающая часть приходится на низинные болота. На настоящий момент значительная часть болотных массивов равнинной части РБ существенно нарушена в результате осушения или других видов антропогенной деятельности. Относительно хорошо сохранившимися являются лишь небольшие участки, не имеющие большого хозяйственного значения, или же болотные массивы, находящиеся в малодоступных местах горно-лесной зоны [2].

Исследователями отмечалось, что в Башкортостане значительный интерес с точки зрения болотоведения представляют гетеротрофные болота, характеризующиеся наличием элементов различного питания [3-4]. Наиболее хорошо сохранившимся болотным массивом этого типа является учрежденный в 2005 г. [5] памятник природы «Урочище На-рат-Саз», который находится на территории Миш-кинского р-на РБ в 2 км к юго-западу от д. Сабаево и занимает площадь около 600 га. Урочище представляет собой комплекс низинных болот, расположенных в долине реки Бирь. По характеру питания болото является ключевым, развившимся из озера, питаемого ключевыми водами. По всем признакам оно возникло в результате напорного заболачивания. Для болота характерно обилие извести [3].

По природному районированию РБ А.А. Мулдаше-ва [5] территория относится к Забельскому району широколиственных лесов. Район находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине, сложен пермскими и четвертичными отложениями. Широко представлены карстовые формы рельефа. Преобладают оподзоленные серые лесные почвы. Климат умеренно континентальный, тёплый, незначительно засушливый. Среднегодовое количество осадков составляет 550-600 мм. Средняя температура года 2.5-3.00С .Средняя температура воздуха в январе составляет -14,50С, максимальная -48,10С, в июне +18,50С, максимальная +360С.

Известный украинский болотовед Е.М. Брадис [3], обсуждая растительность двух болотных массивов (Черношарского болота и Нарат-Саз), писала: «…Растительный покров болот описанного характера представляет большой интерес. Прежде всего интересна на этих болотах их комплексность, чередование на небольшой площади участков, вернее фрагментов, ассоциаций, относящихся к различным по питанию типам болот. Эта комплексность и заставила нас выделить особый тип растительности болот, гетеротрофный, то есть совмещающий одновременно свойства или всех трех типов, олиготрофного, мезотрофного и эвтрофного, или каких-либо двух из них…».

В статье кратко охарактеризована растительность массива, обследование которого было проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и охраны растительности ИБ УНЦ РАН в 2010-2011 гг. Геоботаническое обследование выполнялось путем закладки двух профилей в соответствии с общепринятой методикой. Размер площадок для лесных болот составлял от 100 до 400 м2. Описание мочажин и кочек проводилось в естественных границах, в таких случаях размер площадок варьировал от 1 до 10 м2. В описаниях для каждого вида указывалось проективное покрытие (ПП) по следующей шкале: r – вид встречается единично; + – вид встречается чаще, но его ПП не превышает 1%; 1 – число особей велико, ПП от 1 до 5%; 2 – ПП от 6 до 25%; 3 – ПП от 26 до 50%; 4 – ПП от 51 до 75%; 5 – ПП выше 75%.

Наиболее типичные описания выявленных сообществ приведены в таблице. Приведем их крат-

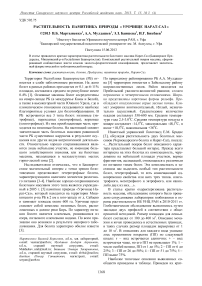

Таблица. Типовые описания растительных сообществ болотного массива Нарат-Саз

|

Номер описания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Table number |

29 |

65 |

36 |

62 |

38 |

23 |

12 |

33 |

46 |

20 |

|

Площадь описания (м2) |

100 |

400 |

400 |

400 |

400 |

400 |

100 |

25 |

25 |

6 |

|

Проективное покрытие (%): |

||||||||||

|

Древесного яруса |

50 |

80 |

50 |

20 |

60 |

5 |

15 |

|||

|

Кустарникового яруса |

15 |

5 |

5 |

7 |

25 |

10 |

||||

|

Травяного яруса |

100 |

80 |

70 |

100 |

60 |

30 |

40 |

25 |

20 |

30 |

|

Мохового яруса |

1 |

1 |

1 |

5 |

50 |

20 |

70 |

90 |

100 |

|

|

Betula pubescens -t1 Alnus glutinosa -t1 Alnus incana -t1 Pinus sylvestris -t1 Alnus incana -t2 Alnus glutinosa -t2 Pinus sylvestris -t2 Betula pubescens -t2 . Betula pubescens -t3 . Pinus sylvestris -t3 Alnus glutinosa -t3 Padus avium -t3 Populus tremula -t3 Alnus incana -t3 Диффе Phragmites australis -hl 5 Frangula alnus -s1 . Galium palustre -hl Poa palustris -hl + Lathyrus palustris -hl + Lysimachia vulgaris -hl + Scutellaria galericulata -hl r Naumburgia thyrsiflora -hl + Carex cespitosa -hl . Thelypteris palustris -hl . Urtica dioica -hl . Humulus lupulus -s1 . Rubus saxatilis -hl Filipendula ulmaria -hl . Viburnum opulus -s1 . Sanguisorba officinalis -hl . Galium uliginosum -hl . Tomentypnum nitens -ml . Molinia caerulea -hl Salix myrsinifolia -s1 |

Д . . . . . . . . . . . . . ренциа 2 2 1 + + + + 1 2 2 + + . 2 + + + . . . |

ревесн 2 2 2 . . . . . + r . ция оп . + + + r + + + 1 + + . . . . . + |

ый яру . 4 . . . + . . . . + r . . исанн . + . . + - + ! 3 . 2 . . . . . . |

с 2 . . . 3 . . . . . . . . . х соо 2 - + r . r + 1 1 + + 1 + + . . |

2 . . + . . . + r r . . r . ществ + . . . . . . + . . . 2 + + r 1 r r |

. . + 3 . . + 1 2 . . . r r + 1 . . . . . . . 2 + + + r r |

. . . . . . . . 1 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . + r + 1 + |

. . . . . . . . + r . . . . 1 r . . . . . . . . . . . . . . . + 1 . |

. . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . + . . . . |

. . . . . . . . + 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . + r + . . |

|

Campylium stellatum |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

4 |

3 |

. |

|

Limprichtia cossoni |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

+ |

3 |

. |

|

Carex panicea |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

1 |

+ |

+ |

. |

|

Parnassia palustris |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

+ |

r |

|

Carex juncella |

-hl |

2 |

r |

. |

. |

. |

1 |

. |

. |

. |

. |

|

Carex pseudocyperus |

-hl |

2 |

. |

2 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Comarum palustre |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Lythrum salicaria |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Stellaria crassifolia |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Calamagrostis neglecta |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Epilobium palustre |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Scirpus lacustris |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Agrostis gigantea |

-hl |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Lycopus europaeus |

-hl |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Agrostis stolonifera |

-hl |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Viola epipsila |

-hl |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carex acuta |

-hl |

. |

+ |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Vicia cracca |

-hl |

. |

+ |

r |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carex riparia |

-hl |

. |

. |

3 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carex elongata |

-hl |

+ |

. |

2 |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Solanum kitagawae |

-s1 |

r |

. |

1 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Impatiens noli-tangere |

-hl |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Poa pratensis |

-hl |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Thyselium palustre |

-hl |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Calamagrostis canescens |

-hl |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Cirsium setosum |

-hl |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Rubus caesius |

-s1 |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Poa nemoralis |

-hl |

. |

. |

. |

2 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Ribes nigrum |

-s1 |

. |

+ |

. |

1 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Galium aparine |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Galium rivale |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Dryopteris cristata |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Dryopteris filix-mas |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Athyrium filix-femina |

-hl |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Eupatorium cannabinum |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Poa remota |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Moehringia lateriflora |

-hl |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Geum rivale |

-hl |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Carex appropinquata |

-hl |

. |

. |

+ |

. |

2 |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Salix cinerea |

-s1 |

. |

. |

r |

. |

1 |

+ |

r |

. |

. |

. |

|

Galium boreale |

-hl |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Valeriana officinalis |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Melica nutans |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Angelica sylvestris |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Cirsium oleraceum |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Trientalis europaea |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Pyrola rotundifolia |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

+ |

. |

. |

. |

r |

|

Juniperus communis |

-s1 |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

. |

. |

. |

1 |

|

Pleurozium schreberi |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

3 |

. |

. |

. |

. |

|

Vaccinium vitis-idaea |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

1 |

. |

. |

. |

. |

|

Potentilla erecta |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

r |

. |

. |

|

Chamaenerion angustifolium |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Calamagrostis arundinacea |

-hl |

. |

. |

. |

r |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Calamagrostis epigeios |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

|

Cladium mariscus |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

. |

. |

. |

|

Schoenus ferrugineus |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

2 |

. |

. |

|

Eriophorum polystachyon |

-hl |

.. |

. |

. |

.. |

+ |

1 . . |

||||

|

Carex lasiocarpa |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

|

Triglochin palustre |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

1 |

+ |

|

Epipactis palustris |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

1 |

. |

|

Eleocharis quinqueflora |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

|

Carex diandra |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

|

Carex dioica |

-hl |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

+ |

. |

|

Dactylorhiza russowii |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

|

Sphagnum fuscum |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

5 |

|

Empetrum hermaphroditum |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

2 |

|

Salix rosmarinifolia |

-s1 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

1 |

|

Phalaroides arundinacea |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

1 |

|

Oxycoccus microcarpus |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

+ |

|

Oxycoccus palustris |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

|

Drosera rotundifolia |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

|

Прочие виды мхов |

|||||||||||

|

Amblystegium serpens |

-ml |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Brachythecium mildeanum |

-ml |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Bryum pseudotriquetrum |

-ml |

. |

. |

+ |

. |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

. |

|

Calliergonella cuspidata |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

+ |

. |

. |

. |

|

Drepanocladus aduncus |

-ml |

+ |

+ |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Lophocolea heterophylla |

-ml |

. |

+ |

+ |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Sanionia uncinata |

-ml |

. |

+ |

. |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Brachythecium reflexum |

-ml |

. |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Chiloscyphus polyanthos |

-ml |

. |

+ |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Leptobryum pyriforme |

-ml |

. |

+ |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Callicladium haldanianum |

-ml |

. |

+ |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Dicranum scoparium |

-ml |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Pohlia nutans |

-ml |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiothecium denticulatum |

-ml |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Bryum subelegans |

-ml |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiothecium cavifolium |

-ml |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Leskea polycarpa |

-ml |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiomnium ellipticum |

-ml |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiomnium cuspidatum |

-ml |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Brachythecium salebrosum |

-ml |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Leskeella nervosa |

-ml |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiothecium laetum |

-ml |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Dicranum bonjeanii |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Chiloscyphus pallescens |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Aulacomnium palustre |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

+ |

|

Helodium blandowii |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

. |

. |

|

Hypnum pratense |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

|

Plagiomnium rostratum |

-ml |

. |

. |

. |

. |

+ |

r |

. |

. |

. |

. |

|

Geocalyx graveolens |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

. |

. |

. |

. |

|

Riccia fluitans |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

. |

|

Fissidens adianthoides |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

+ |

. |

. |

|

Riccardia species |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

. |

. |

|

Cephaloziella elachista |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

+ |

|

Cephalozia connivens |

-ml |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

r |

|

Paludella squarrosa |

-ml . |

.. |

. |

. |

.... |

+ |

|||||

Синтаксоны: 1 – Phragmites australis-Carex juncella ; 2 – Phragmitis australis-Alnus glutinosa ; 3 – Carici elonga-tae-Alnetum glutinosae ; 4 – Urtica dioica-Alnus incana ; 5 – Phragmites australis-Betula pubescens ; 6 – Filipendula ulmaria-Pinus sylvestris ; 7 – Campylium stellatum-Cladium mariscus ; 8 – Campylium stellatum-Schoenus ferrugi-neus ; 9 – Triglochin palustre - Campylium stellatum ; 10 – Oxycoccus palustris - Empetrum hermaphroditum

В южной части болота имеется небольшой мас- elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926 того же сив черноольшатников ассоциации Carici союза. В отличие от предыдущих сообществ, они кую характеристику. Значительные площади в болотном массиве занимают ольховые и ольховоберезовые леса, которые образуют своеобразное кольцо по внешней части болота. Леса представлены сообществами трех типов. Сообщества Phrag-mitis australis-Alnus glutinosa распространены практически по всей периферии болота. Они относятся к союзу низинных эутрофных черноольховых и пушистоберезовых болот Alnion glutinosae Malcuit 1929, порядка Alnetalia glutinosae R.Tx. 1937 класса Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Wes-

thoff et al. 1946. В древесном ярусе, общее проективное покрытие (ОПП) которого составляет около 50 %, доминируют ольха черная и береза пушистая. Хорошо развиты кустарниковый (с преобладанием Frangula alnus) и травяной ярусы. ОПП травяного яруса достигает 80%, в нем доминируют типичные болотные виды – Thelypteris palustris , Carex cespito-sa, Phragmitis australis, Filipendula ulmaria и др. Моховый ярус практически не развит. Уровень болотных вод (УБВ) относительно глубокий и составляет около –30 см.

менее дренированы, УБВ составляет -10-12 см. В древесном ярусе доминирует только ольха черная, которая создает довольно сильное затенение с проективным покрытием до 80%. Травяной ярус высокий и хорошо развит (ОПП достигает 70%). В нем доминируют осоки ( Carex riparia , C. pseudocyperus, C. elongata ).

По западной границе болотного массива, при выходе к реке Бирь преобладают леса из ольхи серой сообщества Urtica dioica-Alnus incana . Они формируются в еще более дренированных местообитаниях и относятся к ольхово-черемуховым неморальным лесам союза Alnion incanae Pawłowski et al., 1928 порядка Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al., 1928 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. В травяном ярусе этих лесов высока доля видов неморального комплекса (табл. 1).

Небольшим участком в южной части болота, недалеко от мелководного озерка встречается высокотравное сообщество Phragmites australis-Carex juncella , которое, видимо, следует относить к союзу Magnocaricion elatae Koch 1926 порядка Mag-nocaricetalia Pignatti 1953 класса водных и около-водных сообществ Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941. Описанное сообщество маловидовое, но с очень плотным травяным ярусом, проективное покрытие которого достигает 100%, при средней высоте 180-200 см. Основным доми-нантом является Phragmites australis , высокое постоянство имеет Carex juncella и C. pseudocyperus . УБВ составляет от 0 до -2 см.

По направлению от периферии болотного массива к центру черноольхово-березовые сообщества сменяются на березняки, которые образуют кольцо вокруг центральной, наиболее сложной части болота. Данные березняки отнесены к сообществу Phragmites australis-Betula pubescens союза Alnion glutinosae Malcuit 1929. Высота берез небольшая, обычно не превышает 15-17 м, ОПП древесного яруса составляет 20-40%. Травяной ярус хорошо развит (ОПП 60-80%). Доминируют Rubus saxatilis , Phragmites australis, Filipendula ulmaria и разные виды осок. УБВ составляет -15-18 см.

Центральная часть болотного массива представляет собой сложное сочетание нескольких типов растительности – выровненных участков с меч-травой, сосняков на возвышенных участках, сообществ мочажин и кочек и т.д.

Сосняки представлены двумя основными вариантами, что, по-видимому, связано с УБВ, это сосняки бруснично-зеленомошные и сосняки багульниково-сфагновые. Первые отнесены к сообществу Filipendula ulmaria-Pinus sylvestris. Деревья имеют небольшую высоту (12-14 м), ОПП древесного яруса составляет 40-60%. В качестве содоминанта чаще всего выступает береза. В большинстве случаев хорошо развит кустарниковый ярус, представленный преимущественно Juniperus communis и Fran-gula alnus. Моховый ярус сформирован зелеными мхами и хорошо развит. Травяной ярус представля- ет собой смесь бореальных и болотных видов. Отнесение таких сосняков к какой-либо высшей единице классификации растительности очень затруднено. УБВ составляет -22-28 см.

Сосняки багульниково-сфагновые сообщества Ledum palustre-Pinus sylvestris имеют еще меньшую высоту и приурочены к более олиготрофным участкам с УБВ до -35-40 см. Кустарниковый ярус также хорошо развит. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Ledum palustre , Vaccinium vitisi-daea , Molinia caerulea , с высоким постоянством встречается вид олиготрофных болот – Oxycoccus palustris . Моховый ярус хорошо развит, в нем доминируют различные виды рода Sphagnum . Данные сосняки следует относить к союзу Ledo-Pinion R. Tx. 1955 порядка Vaccinietalia uliginosi R. Tx. 1955 класса Vaccinietea uliginosi R. Tx. 1955.

В пониженных элементах рельефа в центральной части массива распространены высокотравные сообщества с меч-травой Campylium stellatum-Cladium mariscus . Это маловидовые сообщества, которые следует относить к союзу Caricion daval-lianae Klika 1934 порядка Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 класса Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937. Травяной ярус кажется неразвитым (ОПП варьирует от 20 до 40%), но в сообществах наблюдалось много прошлогодней суши. Доминируют Phragmites australis и Cladium mariscus , с высоким постоянством встречается вид минеротрофных болот – Schoenus ferrugineus . Моховый ярус хорошо развит и представлен Campylium stellatum и Lim-prichtia cossoni . УБВ колеблется в пределах -5-7 см.

Среди сообществ с меч-травой периодически попадаются небольшие участки с доминированием Schoenus ferrugineus и Campylium stellatum . Мы отнесли их к сообществу Campylium stellatum-Schoenus ferrugineus союза Caricion davallianae . УБВ может колебаться в пределах -5-2 см.

В центральной части болота имеются мелкие озерки, вокруг которых сформировались сообщества мочажин и кочек. Одно озеро практически идеально круглое, имеет большую глубину с ледяной водой голубого цвета, откуда вытекает небольшой ручей, который впоследствии теряется в болоте.

В мочажинах (сообщество Triglochin palustre - Campylium stellatum ) единичными деревьями представлена береза, в кустарниковом ярусе встречаются различные виды рода Salix . Травяной ярус слабо развит, его ОПП обычно не превышает 20-30%. Доминирует Phragmites australis , высокое постоянство имеют Epipactis palustris и Triglochin palustre . Моховый покров хорошо развит (ОПП может достигать 100%), в нем доминируют Campylium stella-tum и Limprichtia cossoni. УБВ составляет -7-8 см. Данное сообщество, по-видимому, следует также относить к союзу Caricion davallianae.

Кочки имеют высоту от 30 до 50 см и обычно формируются в основании небольших деревьев сосны или березы (сообщество Oxycoccus palustris - Empetrum hermaphroditum ) Моховый ярус (ОПП

100%) обычно представлен ковром из Sphagnum fuscum. В травяно-кустарничковом ярусе (ОПП 1545%) часто доминирует Empetrum hermaphroditum . Высокое постоянство имеют типичные виды олиготрофных болот – Oxycoccus palustris , O. microcarpus, Drosera rotundifolia. Данное сообщество, несомненно, относится к союзу сфагновых верховых болот Охусоссо-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Du Rietz 1954 порядка Sphagnetalia magellanici Kästner et Flössner класса Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R.Tx. ex Westhoff et al. 1946.

Таким образом, растительный покров болотного массива Нарат-Саз очень разнообразен и включает в себя сообщества шести классов экологофлористической классификации растительности. Поскольку синтаксономия болотной растительности Республики Башкортостан еще не разработана, многие синтаксоны описаны на уровне безранго-вых сообществ.

Проведенные исследования могут служить основой для мониторинга динамики растительности болотного массива.

Список литературы Растительность памятника природы «Урочище Нарат-Саз»

- Гареев А.М., Максютов Ф.А. Болота Башкирии. Уфа, 1986. 144 с.

- Баишева Э.З., Мулдашев А.А., Мартыненко В.Б., Минаева Т.Ю., Широких П.С. Флора карстовых болот Башкирского Предуралья//Ботан. журн. 2012. Т. 97. № 8. С. 26-55.

- Брадис Е.М. Торфяные болота Башкирии: Дис.. д-ра биол. наук. Киев, 1951. 687 с.

- Матюшенко В.П. Обследование болот Башреспублики//Торфяное дело. 1929. № 2. С. 82-83.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Уфа, 2010. 414 с.