Растительность природного комплекса «Болото «Без названия № 8» – ручей Глубокий – озеро Пичерское» (Ульяновская область) и рекомендации по режиму охраны

Автор: Благовещенский Иван Викторович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена растительность природного комплекса «Болото «Без названия № 8» – ручей Глубокий – озеро Пичерское». Дана оценка современного состояния экосистем этих природных объектов и предложены меры по их охране и рациональному использованию.

Растительность, флора, охрана водно-болотных объектов, болото, гидромелиорация

Короткий адрес: https://sciup.org/14112842

IDR: 14112842 | УДК: 581.526.33

Текст научной статьи Растительность природного комплекса «Болото «Без названия № 8» – ручей Глубокий – озеро Пичерское» (Ульяновская область) и рекомендации по режиму охраны

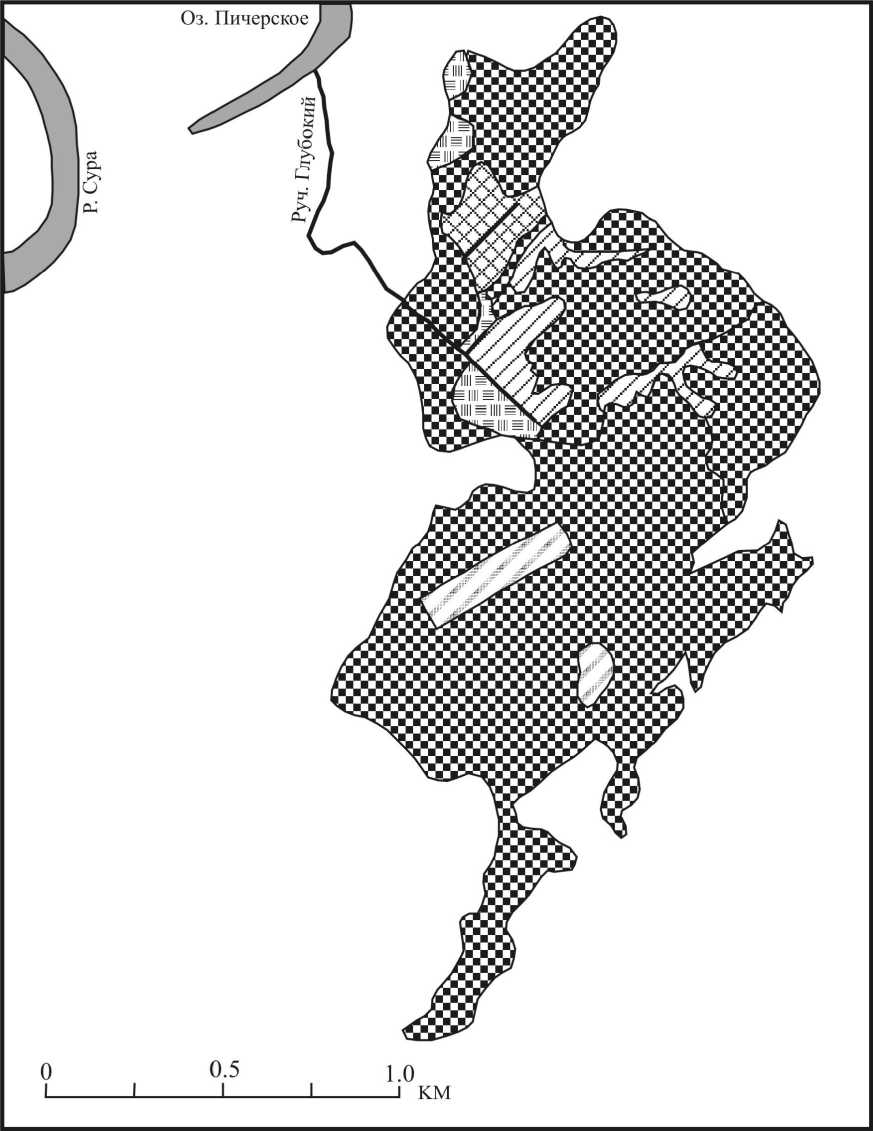

Введение. Как известно, эффективная охрана природных объектов, имеющих статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), возможна лишь при использовании принципа целостности природных комплексов, т.е. охране должны подлежать не отдельные природные объекты, а некоторая их совокупность, образующая генетически связанный природный комплекс. Несоблюдение этого принципа рано или поздно приводит к нежелательным экологическим последствиям и хозяйственным противоречиям. Примеров тому немало, в т.ч. и в Ульяновской области. При организации памятника природы «Озеро Пичерское» с реликтовыми участками леса в кварталах 15, 23 и 24 Сурского лесничества не была должным образом оценена роль природных объектов, гидрологически связанных с озером, – ручья Глубокий и болота «Без названия № 8». Последнее является важным источником водного питания озера Пичерское и соединяется с ним через ручей Глубокий (рис. 1). Ни ручей Глубокий, ни болото «Без названия № 8» не вошли в состав памятника природы и даже не попали в границы его охранной зоны.

Цель исследования. С целью оценки роли экосистем болота «Без названия № 8» и ручья Глубокий в ландшафте, а также для корректировки границ памятника природы «Озеро Пичерское» автором были проведены комплексные геоботанические и флористические исследования на территории названных объектов.

Материалы и методы. Работы проводились по общепринятым методикам [4]. Латинские названия растений даны по С.К. Черепанову [7].

Результаты и обсуждение. Болото «Без названия № 8» расположено в 5,2 км к северо-востоку от р.п. Сурское, в 34–38 кварталах Сурского лесничества Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области. В геоморфологическом отношении болото находится в пределах первой правобережной надпойменной террасы р. Суры. Площадь болота в нулевых границах торфяной залежи составляет 144,5 га, в границах промышленной залежи (по глубине 0,7 м) – 99,27 га. Средняя мощность торфа – 1,15 м, максимальная – 2,9 м. Ранее, несколько десятилетий назад, болото подвергалось осушению, о чем свидетельствует сохранившаяся на торфянике сеть осушительных канав (в настоящее время их глубина местами достигает 1,5 м). В связи с этим современная растительность болота имеет вторичный характер.

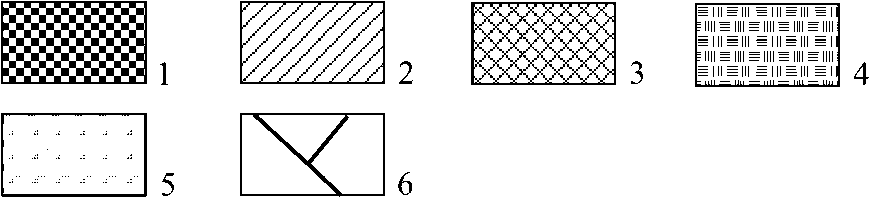

Рис. 1. Карта-схема растительности болота «Без названия № 8» Сурского района Ульяновской области: 1 – сообщества из Betula pubescens и B. pendula ; 2 – сообщество Phragmites australis + Urtica dioica + Carduus crispus + Filipendula ulmaria + Lysimachia vulgaris; 3 – сообщество Urtica dioica + Calamagrostis epigeios; 4 – фрагменты сообществ из Betula pendula, B. pubescens и Salix cinerea среди сообществ из Phragmites australis, Urtica dioica, Carduus crispus, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris и Calamagrostis epigeios ; 5 – культуры сосны; 6 – дренажные канавы, заросшие гидрофильной растительностью

Проведенные автором геоботанические и флористические исследования коснулись в основном северной половины болота. Здесь чередуются участки растительных сообществ из болотного разнотравья с незначительным участием деревьев и аналогичные участки, но с более или менее развитым древесным ярусом (рис. 1). Одними из наиболее распространенных являются тростниково-крапивно-чертополоховые сообщества (Phragmites australis + Urtica dioica + Carduus crispus). С позиций эколого-флористической классификации они относятся к ассоциации Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Bal.-Tul. 1978. Это двухъярусные сообщества: верхний ярус образован Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud . , его высота 2–2,5 м, покрытие в среднем 80 %; второй ярус высотой 1–1,5 м образован Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (5 %), Lysimachia vulgaris L. (3 %), Urtica dioica L. (30 %), Carduus crispus L. (20 %), Humulus lupulus L. (2 %), Carex cespitosa L. (1 %). Все эти виды имеют высокое постоянство. С меньшим постоянством и небольшим покрытием встречаются Lycopus exaltatus L. fil. (1 %), Scutellaria galericula-ta L. (1 %) , Polemonium coeruleum L. (2 %) , Galium aparine L. (<1 %) , Marchantia poly-morpha L. (<1 %) (последняя – по дренажным канавам). Данное сообщество характерно для участков с сохранившейся торфяной залежью мощностью не менее одного метра и уровнем грунтовых вод глубже одного метра. Здесь же встречаются сообщества, аналогичные вышеописанным, но с разреженным древесным ярусом из Betula pubescens Ehrh. Высота последней до 20 м, диаметр ствола 15–30 см. Береза почти не суховершинит.

Заметное участие в сложении растительного покрова болота принимают и крапивновейниковые сообщества (Urtica dioica + Calamagrostis epigeios). В рамках экологофлористической классификации они относятся к ассоциации Urtico-Filipenduletum Klotz et Kock 1986. Покрытие вейника наземного составляет 60 %, крапивы двудомной – 50 %. Грунтовые воды выходят на поверхность (УГВ +10… +20). Повсеместно встречаются крупные сухие и суховершинящие экземпляры Betula pubescens, их высота 20–25 м, диа- метр ствола 20–30 см. По-видимому, проведенное несколько десятилетий назад осушение болота способствовало развитию на нем древесного яруса из березы. Последующее прекращение добычи торфа, зарастание и заиление дренажной сети привело к вторичному затоплению болота и постепенной деградации древесного яруса, последние стадии этого процесса и наблюдаются в настоящее время. Кроме того, сейчас этот участок болота наиболее обводнен. По-видимому, это связано с выбранным здесь ранее торфом и с общим уклоном местности с юга на север, что в условиях слабого дренажа привело к подтоплению. Южнее, где обводненность болота меньше, береза почти не угнетена. В центральной и южной частях болота господствуют сообщества из Betula pubescens и B. pendula Roth. Современная флора изучаемого болота, по предварительным данным, насчитывает 35 видов сосудистых растений.

О коренной растительности болота можно в какой-то мере судить по данным обследования, проведенного Куйбышевской областной торфоустроительной конторой в 1937 г. [2]. Из материалов обследования следует, что на болоте господствовали сообщества с древесным ярусом из березы. Формула древостоя Б 10, высота 8–20 м, диаметр ствола 8–18 см. В кустарниковом ярусе встречаются ивы (в основном в западной части болота). Травяной ярус образован тростником и осоками, моховой ярус выражен повсеместно, представлен гипновыми мхами. Микрорельеф кочковатый, высота кочек – 0,2 м, диаметр – 0,3–0,4 м, кочки занимают 40 % площади. Преобладающие виды торфа – осоково-древесный с тростником, тростниково-осоково-древесный, древесно-осоковый. Наибольшее содержание древесины отмечено в верхнем полуметровом слое торфа – 56 %. Это говорит о том, что на поздних стадиях в растительном покрове болота господствовали березово-осоково-тростниковые сообщества.

Из северо-западной части болота вытекает ручей Глубокий. Его длина всего 0,8 км, он впадает в озеро Пичерское с южной стороны. Таким образом, болото «Без названия № 8» служит важным источником водного питания озера и стабилизирует его гидрологиче- ский режим. Ручей Глубокий, несмотря на свою небольшую протяженность, представляет весьма существенный интерес в научном и эстетическом отношении, является важным связующим звеном между экосистемами болота и озера. Особое своеобразие экосистеме ручья Глубокий придают три бобровые плотины, которые образуют своего рода каскад из небольших запруд. Старые бобровые «погрызы» встречаются и на склоне дренажной канавы, соединяющей болото с ручьем. Следует подчеркнуть, что в организации экосистем малых рек, в поддержании их стабильности определяющая роль принадлежит популяциям речного бобра – «эдификатора» гетеротрофа подобных экосистем. Нарушение таких популяций или их уничтожение на малых реках приводит к существенному сокращению стаций водно-болотных видов и по площади, и по разнообразию. Подобное мнение неоднократно высказывалось в литературе [3]. Флора ручья Глубокий включает 52 вида сосудистых растений. Разнообразие видов здесь даже выше, чем на болоте «Без названия № 8». Это связано с проявлением экотонного эффекта: в узкой долине ручья создаются условия для произрастания и типично водных, и прибрежно-водных, и лесных видов растений. Среди них встречается немало лекарственных и довольно редких для области видов растений.

В настоящей статье не рассматривается флора и растительность озера Пичерское. Отметим лишь, что на последнем зарегистрировано 65 видов сосудистых растений, среди них редкие и исчезающие для области виды ( Iris pseudacorus L . , Nymphaea tetragona Georgi и др.). Некоторые сведения о данном озере имеются в работе В.А. Юсова [8].

В свете вышесказанного нельзя согласиться с предпринимаемыми в последнее время попытками организовать на болоте «Без названия № 8» разработку торфа на топливо и связанные с этим осушительные работы. При этом предполагается сброс дренажных вод производить через ручей Глубокий, предварительно расчистив и углубив его, а в качестве водоприемника использовать озеро Пичерское. Подобное отношение к данным природным объектам недопустимо. Болото

«Без названия № 8» частично находится в водоохранной зоне реки Суры. Его осушение негативно повлияет на гидрологический режим и реки Суры, и озера Пичерское. Кроме того, в процессе осушения и торфоразработок полностью уничтожается болото как биогеоценоз, что особенно нежелательно для Ульяновской области, где болота – нетипичный компонент ландшафта. Заболоченность территории составляет лишь 0,43 %, включая болота, разработанные в прошлые десятилетия [6]. По мнению ряда болотоведов [1], в зоне южной тайги и особенно в зоне лесостепи и степи охране подлежат в той или иной форме практически все болота. Это связано с тем, что болот здесь немного в силу сложившихся природных условий и особенно потому, что болота здесь используются очень давно и интенсивно (до 75 % их осушено). В лесостепи (куда относится Ульяновская область) и степи, помимо указанных причин охраны болот, на первый план выступает их гидрологическая роль. Хотя болот здесь немного, они очень важны для поддержания водного баланса территории и многообразия экологических ниш ландшафта. Изолированные участки болот являются местообитаниями исчезающих видов растений и животных.

Недостаточная эффективность проведенных в прошлом гидромелиоративных и лесомелиоративных работ на болотах, исчезновение биотопов, необходимых для существования многих видов животных и растений, способствовали тому, что в последнее время в ряде регионов России предпринимаются попытки по восстановлению болот, нарушенных осушительными работами, разработаны и соответствующие рекомендации [5]. Восстановление осушенного болота достигается увеличением его обводненности путем засыпки дренажных канав и строительства плотин. Не разумнее ли изначально сохранять болота, избегая ненужных экологических и экономических потерь? Кроме того, осушенные болота представляют потенциальную угрозу из-за возможности возникновения торфяных пожаров.

Сброс дренажных вод в озеро Пичерское может привести, помимо изменения гидрологического режима, к дальнейшей евтрофика- ции водоема, поскольку сбрасываемые воды будут содержать большое количество органики в виде торфяной взвеси, а возможно, и других загрязняющих веществ. Все это может негативно сказаться на флоре и фауне озера Пичерское. Использование ручья Глубокий в качестве дренажной канавы, помимо полного уничтожения уникальной экосистемы с речным бобром, приведет к тому, что паводковые воды будут стекать по углубленному ручью очень быстро, не успевая прогреться. Более короткий и бурный паводок, а также пониженная температура воды значительно ухудшат условия для нереста рыб в озере.

Рекомендации по режиму охраны памятника природы «Озеро Пичерское» и прилегающих территорий:

-

1. Включить в границы этого памятника природы ручей Глубокий с прилегающими лесными и болотными участками: квартал 33 – выдел 1; квартал 34 – выделы 1–3, 4 (частично), 11, 12 (частично), 13 (частично), 14; квартал 37 – выдел 4. На территории этих выделов, как и на остальной части территории памятника природы, запретить все виды хозяйственной деятельности: все виды рубок (в отдельных случаях допустимы санитарные рубки), пастьбу скота, строительные и гидромелиоративные работы, охоту и др.

-

2. Болоту «Без названия № 8» (34–38 кварталы) придать статус территории, имеющей ограничения на некоторые виды хозяйственной деятельности: гидромелиоративные работы, разработку торфа, строительные работы. В то же время допускаются необходимые лесотехнические мероприятия, сенокошение, охота.

-

3. Провести оценку состояния реликтовых участков леса в кварталах 15, 23 и 24 и при необходимости скорректировать их границы.

Выводы:

-

1. Болото «Без названия № 8», ручей Глубокий и озеро Пичерское образуют единый в гидрологическом и биогеоценотиче-ском отношении природный комплекс.

-

2. Болото «Без названия № 8» выполняет важнейшую роль в стабилизации гидрологического режима как озера Пичерское, так и прилегающих к нему территорий. Водоохранная роль болота во многом определяется достаточно мощной торфяной залежью.

-

3. Ручей Глубокий является важнейшим связующим звеном между экосистемами болота «Без названия № 8» и озера Пичерское. Здесь сохранилась популяция речного бобра, благодаря которой поддерживается стабильность данной экосистемы и обеспечивается разнообразие стаций водно-болотных видов.

-

1. Боч М. С., Мазинг В. В. Экосистемы болот СССР. Л. : Наука, 1979. 189 с.

-

2. ГАУО (Государственный архив Ульяновской области). Ф. Р-1181. Оп. 1. Ед. хр. 145.

-

3. Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. 2-е изд. М. : Изд. ЦОДП СоЭС, 1999. Вып. 1. 52 с.

-

4. Понятовская В. М. Полевая геоботаника : в 5 т. Т. 3. Учет обилия и характера размещения растений в сообществах / под общ. ред. Е. М. Лав-ренко, А. А. Корчагина. Л. : Наука, 1964. 530 с.

-

5. Рекомендации по восстановлению болот, нарушенных осушительными работами / А. Л. Мищенко [и др.] ; Союз охраны птиц России. М., 2002. 17 с.

-

6. Торфяной фонд РСФСР / отв. ред. Н. И. Прохоров. М., 1957. 774 с.

-

7. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. : Мир и семья – 95, 1995. 992 с.

-

8. Юсов В. А. Озеро Пичерское с реликтовыми участками леса в кварталах № 15, 23, 24 Сурского лесничества // Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. Ульяновск : Дом печати, 1997. С. 39–40.

NATURAL VEGETATION COMPLEX "SWAMP "UNTITLED NUMBER 8" – CREEK DEEP – LAKE PICHERSKOE" (ULYANOVSK REGION) AND RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION REGIME

Ulyanovsk State University

Список литературы Растительность природного комплекса «Болото «Без названия № 8» – ручей Глубокий – озеро Пичерское» (Ульяновская область) и рекомендации по режиму охраны

- Боч М. С., Мазинг В. В. Экосистемы болот СССР. Л.: Наука, 1979. 189 с.

- ГАУО (Государственный архив Ульяновской области). Ф. Р-1181. Оп. 1. Ед. хр. 145.

- Критерии и методы формирования экологической сети природных территорий. 2-е изд. М.: Изд. ЦОДП СоЭС, 1999. Вып. 1. 52 с.

- Понятовская В. М. Полевая геоботаника: в 5 т. Т. 3. Учет обилия и характера размещения растений в сообществах/под общ. ред. Е. М. Лавренко, А. А. Корчагина. Л.: Наука, 1964. 530 с.

- Рекомендации по восстановлению болот, нарушенных осушительными работами/А. Л. Мищенко [и др.]; Союз охраны птиц России. М., 2002. 17 с.

- Торфяной фонд РСФСР/отв. ред. Н. И. Прохоров. М., 1957. 774 с.

- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: Мир и семья -95, 1995. 992 с.

- Юсов В. А. Озеро Пичерское с реликтовыми участками леса в кварталах № 15, 23, 24 Сурского лесничества//Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. Ульяновск: Дом печати, 1997. С. 39-40.