Растительный покров и динамика приозерного болота у оз. Логмозеро (Южная Карелия)

Автор: Миронов Виктор Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена структура растительного покрова приозерных болот у озера Логмозера. На основании стратиграфии озерно-болотных отложений в ряде участков, установлены основные этапы их динамики.

Короткий адрес: https://sciup.org/148200816

IDR: 148200816 | УДК: 581.524.32:551.438.222(470.22)

Текст научной статьи Растительный покров и динамика приозерного болота у оз. Логмозеро (Южная Карелия)

Приозерные болота (61º51'23'' с.ш., 34º17'41'' в.д.) располагаются в западной части котловины Логмозера и постепенно переходят в плавневолиторальные (по терминологии Дубына [1]) биотопы. Котловина Логмозера сформировалась в результате синклинального прогиба земной коры [7], позже она была заполнена мощным слоем глин, отложенных Праонежским озером [5]. В настоящее время котловина продолжает заполняться наносами реки Шуя, а также органическими отложениями приозерных болот. Окружающая местность представляет собой озерную равнину. Коренные породы выходят на дневную поверхность только на юге и юго-востоке котловины, формируя сравнительно крутые берега. Длина Логмозера составляет 8 км, а ширина – 3 км; форма овально-удлиненная, акватория - 1800 га [3]. Глубины озера не превышают 2 м. От Онежского озера Логмозеро отделяется коротким Соломенским проливом, ширина которого составляет 100 метров, а глубина достигает 4 метров. Колебание уровня озера за вегетационный сезон 2010 года, по нашим данным, составило около 50 см. Воды Логмозера евтрофицированы, что связано с интенсивной хозяйственной деятельностью в пределах его водосбора.

Мелководность, евтрофность, хорошая проточность, а также выраженная сезонная динамика уровенного режима водоема обусловили развитие приозерных болот, а также плавнево-литоральных биотопов. Наибольшие их площади отмечаются в северной и юго-западной частях озера. Нами было обследовано болото, примыкающее к Логмозеру с юго-запада. С севера оно ограничено рекой Томи-ца, а с востока – искусственно вырытой траншеей. Общая площадь болота составляет 75 га. Оно занимает один из бывших заливов Логмозера и имеет слабый уклон в его сторону. Растительность болота носит исключительно эвтрофный характер и представлена несколькими полосами сообществ мозаичного строения. На основе выполненных описаний растительности, с использованием эколого-фитоценотического метода, был выделен ряд растительных сообществ (ассоциаций), их характеристика дана нами ранее [6].

Вдоль зоны контакта с суходолами располагается полоса подтопленного леса шириной около 40 метров и уровнем грунтовых вод (УГВ) 40-50 см. Ее занимают черноольховые болотно-травяные сообщества. В древесном ярусе преобладает Alnus glutinosa 1, реже встречается Betula pubescens . Общая сомкнутость древесного яруса 50 %. На невысоких приствольных кочках, которые возвышаются над уровнем воды на 10-20 см, представлены сфагновые ( Sphagnum central e2, S. teres, S. squarrosum ) и зеленые мхи ( Pleurozium schreberi, Dicranum sco-parium, Aulacomnium palustre ), а также лесные и болотные кустарники и травы. В топких межкочьях встречаются виды гипновых мхов, Equisetum fluviatile и Carex rostrata ; несколько раз был встречен краснокнижный вид Malaxis monophyllos .

По мере снижения УГВ, черноольховые болотно-травяные ценозы сменяются на березовые болотно-травяные. Ширина полосы варьирует от 30 до 80 метров. Диаметр стволов березы – 4-8 см, высота – 6-9 м, сомкнутость крон - в среднем 10-15 %; встречаются единичные особи Alnus glutinosa . Жизненность большинства экземпляров Betula pu-bescens сильно ослаблена, примерно 20-25 % особей составляют сухостой. Возобновление происходит преимущественно за счет формирования поросли. Имеются отдельные экземпляры Salix phyli-cifolia и S. pentandra . В травяном ярусе преобладают Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre и Calamagrostis canescens . УГВ находится на 10 см выше торфяной залежи.

Вслед за этой полосой следуют сообщества Salix spр. - Menyanthes trifoliata + Comarum palustre, Salix spр. - Carex diandra + Calamagrostis canescens. Они плавно переходят друг в друга, ширина их от 30 до 80 м. Деревья представлены низкими (2-4 м), преимущественно усохшими экземплярами Betula pubescens , диаметр ствола 3-5 см, сомкнутость – 23 %; кустарники представлены ивами Salix phylici-folia, S. lapponum, S. rosmarinifolia . УГВ у ивово-осоково-вейниковых сообществ примерно совпадает с поверхностью торфа, а у ивово-травяных залегает на 5 см выше поверхности залежи.

Миронов Виктор Леонидович , аспирант, e-mail: 1 Названия сосудистых растений по: Черепанов [8]

Центральную часть болота занимают травяные и осоковые сообщества. Из травяных обычны Men-yanthes trifoliata + Carex chordorhiza и Carex diandra + Comarum palustre, а из осоковых чаще встречаются Carex lasiocarpa + Equisetum fluviatile, Carex acuta + Comarum palustre, Carex aquatilis - Warnstor-fia fluitans, Carex rostrata + Equisetum fluviatile [6]. По следам нарушений от гусеничной техники распространен Typha latifolia . Мозаика сообществ отчетливо просматривается на космических снимках. Ширина центральной части составляет немногим более 500 метров. УГВ варьирует от 0 до 30 см над поверхностью торфа. На поверхности воды в сообществе Carex acuta + Comarum palustre был найден краснокнижный вид печеночника Ricciocarpos flui-tans .

Со стороны озера травяные и осоковые сообщества четко оконтурены сообществом Phragmites australis – Carex rostrata, образующим густые заросли. Сомкнутость тростника составляет 70-80 %. Особи Phragmites australis имеют высокую жизненность, их высота составляет 3 метра. Сообщество тростника расположено на сплавине, неравномерно прикрепленной к дну, поэтому УГВ резко сменяется. В участках с высоким УГВ (15-50 см) доминируют гидрофиты Lemna trisulca и Hydrocharis morsus- ranae; при меньшем обводнении (0-15 см) доминируют Carex rostrata, Comarum palustre и, местами, Sphagnum teres. Степень развития тростника свидетельствует о благоприятных гидроэдафических условиях озера и хорошей проточности.

Вслед за тростниковым следуют плавневолиторальные сообщества Phragmites australis + Scir-pus lacustris, которые располагаются на торфяноглинистых отложениях. Они имеют своеобразный микрорельеф: сами плавни сформированы видами Phragmites australis и Scirpus lacustris , а в окнах между ними преобладают гипновые мхи, Carex acuta и нейстофиты Alisma plantago-aquatica, Pota-mogeton sp., Nuphar luteum, Nymphaea candida.

Для исследования динамики растительности болота, через него в сторону озера был проложен профиль, по ходу которого пробурено 7 скважин и проанализировано на ботанический состав 85 образцов торфа и озерно-болотных отложений. Мощность торфяной залежи почти на всем протяжении варьирует незначительно, в среднем составляя 1 м. Суммарный объем отложений - 750000 м3. Залежь сложена низинными торфами, отложенными травяными сообществами. Генезис приозерных участков восстановлен на основе ботанического состава отложений трех скважин.

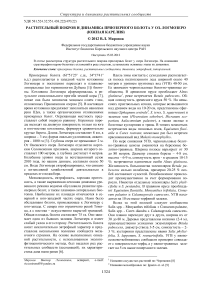

Рис.1 . Диаграмма ботанического состава торфа (скважина 1)

Скважина 1 (рис.1) выполнена в плавневолиторальном тростниково-камышовом сообществе. Верхние 50 см занимает вода, под ней располагается пласт органо-минеральных отложений, в составе которых преобладают растительные остатки. Снизу органо-минеральные отложения подстилаются суглинками и глинами с обилием животных остатков. На основе данных стратиграфии можно выделить три стадии в динамике растительности данного участка. Сначала (стадия I) основу палеосообщества составляли Phragmites australis и гипновые мхи ( Calliergon spp., Drepanocladus spp. ( Warnstorfia spp. )) . Scirpus lacustris встречался в виде примеси.

Гипново-тростниковое сообщество сформировалось после окончательного ограждения залива береговым валом от правого рукава р. Шуя. С этим же связано уменьшение содержания суглинка в торфе. На следующем этапе (стадия II) произошло незначительное снижение роли тростника в сообществе и увеличение роли камыша. Содержание гипнов при этом меняется несущественно, что связано с сильной обводненностью. Верхний слой торфа (стадия III) соответствует современному тростниково-камышовому сообществу, в котором, помимо тростника и камыша, значительна роль гип-нов, гелофитов и нейстофитов.

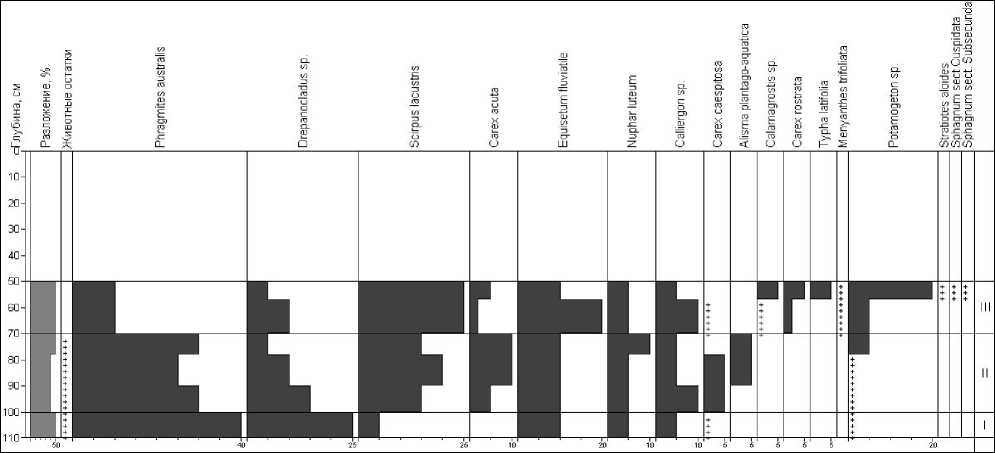

Скважина 2 (рис.2) выполнена в тростниковом сообществе, УГВ составляет +15 см. Верхний ярус занят тростником, его сомкнутость 60 %. В нижнем ярусе отмечено значительное количество Comarum palustre (30 %). Много реже встречаются Carex diandra, Thyselium palustre, Galium palustre. Из мохообразных разрозненными подушками встречаются Sphagnum teres, S. squarrosum, S. sect. Subsecunda. Органические отложения представлены заиленными торфами с незначительной примесью мелкого песка. Динамика растительности на участке насчитывает 5 стадий развития. Первые две носили кратковременный характер, на что указывают тонкие слои отложенного торфа. Базальный слой торфа (стадия I) имеет толщину 7 см, он сильноразложен и заилен. Его отложило гелофитно-гипновое сообщество, в составе которого преобладали Equisetum fluviatile, Scirpus lacustris, Phragmites australis. Гипны были представлены видами Calliergon и Drepanocladus. Следующие 9 см торфа (стадия II) составлены в основном остатками тростника, тогда как содержание хвоща и камыша заметно падает. Гипны также существенно сокращают свое обилие. На этом этапе в сообщество внедряются виды осок, а также Sphagnum teres и S. sect. Subsecunda. Данная смена сообществ носила, видимо, лимногенный характер и была связана с кратковременным снижением уровня воды в озере. Вслед за этим (стадия III) произошло увеличение продукции камыша и хвоща, а роль тростника незначительно сократилась. На заключительном этапе видовое разнообразие увеличилось, появились Calamagrostis neglecta и Carex lasiocarpa, а вместе с тем произошел переход к типично болотной растительности. На IV стадии происходит разрастание осок, вейника и сфагнов. Тростник преобладает в верхнем ярусе. Тростниково-осоковое сообщество отложило 50 см торфа. Верхние 20 см торфа содержат много остатков S. teres, значительно меньше тростника, вейника и осок. Это не согласуется с данными по сообществу в целом, но отражает локальную специфику флоры вокруг скважины.

Рис.2 . Диаграмма ботанического состава торфа (скважина 2)

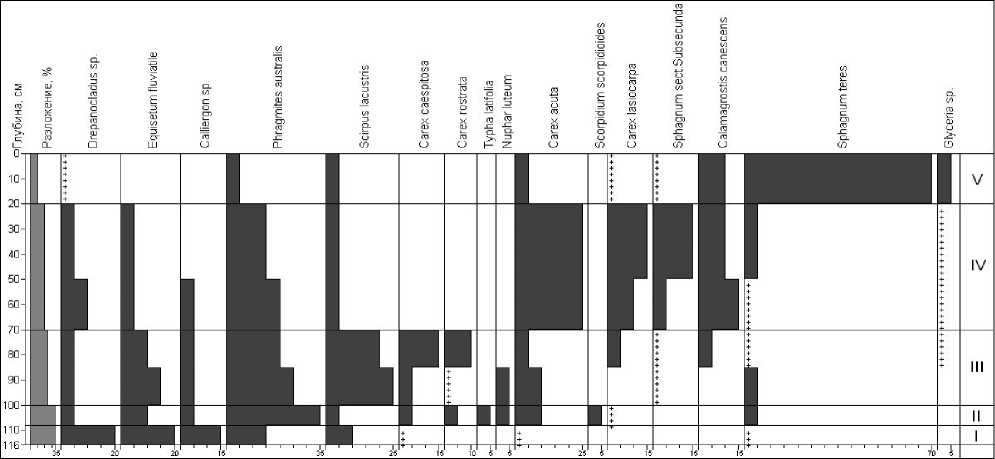

Скважина 3 (рис.3) была выполнена в травяноосоковом сообществе с УГВ +10 см. В современном сообществе основу сообщества составляют Carex acuta - 30 %, C. lasiocarpa - 25 %, Menyanthes trifoliata - 30 %, Comarum palustre - 20 %, Calama-grostis neglecta - 5 %. Динамика растительности данного участка насчитывает 3 стадии развития. Базальный слой торфа (стадия I) составлен в основном остатками тростника (60 %), также имеются незначительные примеси хвоща и гипновых мхов. Данный состав торфа формировался сообществом тростника высокой сомкнутости в литоральных условиях, поэтому лишен остатков плавающих гидрофитов и камыша. Тростниковое сообщество просуществовало недолго, и, судя по современным данным, было смещено на 10 метров в сторону озера, где проходит современная его граница. Вслед за ним (стадия II) получило развитие осоково- гипновое сообщество, которое отложило 105 см торфа. На первом этапе (a) в основном доминировал Calliergon spp., а на втором (b) - Drepanocladus spp.. Верхний слой торфа (стадия III) был отложен осоково - травяным сообществом. В нем доминируют Carex acuta и Calamagrostis neglecta; так же в значительной степени появляется Typha latifolia, что вероятно связано с нарушением растительного покрова человеком.

Возраст базальных слоев торфа приозерных болот Логмозера нами не определялся, но на противоположном берегу, у мыса Петрушин Наволок, придонные слои торфа на глубине 85 см имеет возраст 1120±70 (ЛЕ-7397: [5]). Активное заторфовы-вание мелководий Логмозера, вероятно, стало возможным после падения уровня Онежского озера примерно на один метр около 1600 л.н. [2, 4].

Рис.3 . Диаграмма ботанического состава торфа (скважина 3)

Работа выполнена в рамках ФЦП (контракт № 02.740.11.0700)

Список литературы Растительный покров и динамика приозерного болота у оз. Логмозеро (Южная Карелия)

- Дубына Д.В. Классификация болотной растительности плавнево-литорального ландшафта Причерноморья//Вопросы классификации болотной растительности/Под ред. М.С. Боч. Спб «Наука», 1993. С. 130 -139

- Елина Г.А., Филимонова Л.В. Этапы развития растительности и климата в восточном Заонежье в позднеледниковье -голоцене//Труды Карельского научного центра РАН. Вып. 1. Петрозаводск, 1999. С. 21 -27.

- Каталог озер и рек Карелии/Под ред. Н.Н. Филатова и А.В. Литвиненко. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. 286 с.

- Кузнецов О.Л., Бразовская Т.И., Стойкина Н.В. Флора, растительность и генезис болот в охранной зоне музея-заповедника «Кижи»//Труды Карельского научного центра РАН. Вып. 1. Петрозаводск, 1999. С. 48 54.

- Лаврова Н.Б., Демидов И.Н., Спиридонов А.М., Герман К.Э., Мельников И.В. К вопросу о начале земледелия на севере Онежского озера по палинологическим данным//Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 10. Петрозаводск, 2007. С. 194 -206.

- Миронов В.Л., Кузнецов О.Л. Травяные ассоциации приозерных болот южной Карелии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 6 (119). ПетрГУ, 2011. С. 24 -27.

- Синькевич Е.И., Экман И.М. Донные отложения озер восточной части Фенноскандинавского кристаллического щита. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1995. 177 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Спб «Мир и семья-95», 1995. 990 с.

- Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. et. al. Check-list of mosses of East Europe and North Asia//Arctoa, Vol. 15. 2006. 130 p.