Растительный покров Нижне-Чажминских термальных источников (Восточная Камчатка)

Автор: Нешатаева В.Ю., Нешатаев В.Ю., Якубов В.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые приводится геоботаническая характеристика растительных сообществ и группировок термальных полей Нижне-Чажминских горячих источников Кроноцкого государственного заповедника (Восточная Камчатка). Выявлено ценотическое разнообразие термофильных сообществ, представленное 38 сообществами, отнесенными к 11 эколого-ценотическим группам. В составе термальных сообществ выявлены редкие и охраняемые виды сосудистых растений, занесенных в Красные книги России и Камчатского края. Установлены закономерности горизонтальной структуры растительного покрова в связи с градиентами температуры и увлажнения. Составлен геоботанический план растительного покрова термальных полей.

Термофильная растительность, нижне-чажминские горячие источники, кроноцкий заповедник, камчатка

Короткий адрес: https://sciup.org/148314610

IDR: 148314610 | УДК: 581.526.326

Текст научной статьи Растительный покров Нижне-Чажминских термальных источников (Восточная Камчатка)

Одним из специфических проявлений современного вулканизма на полуострове Камчатка являются гидротермы – территории с многочисленными выходами горячих минеральных источников в местах разгрузки гидротермальных систем. Гидротермальные системы – это термоаномалии, формирующиеся в верхних слоях земной коры в областях современного вулканизма. Они возникают при внедрении в водоносные слои глубинного теплоносителя – магмы или водного флюида (Сугробов, Яновский, 1991). Циркуляционные системы термальных вод образуются в вулканотектонических депрессиях, грабенах или кальдерах. Эндогенные тепловые потоки нагревают вышележащие горные породы, а холодные инфильтрационные воды поглощают тепло и по трещинам поднимаются вверх (Пампура, 1985). Различные типы гидротермальных проявлений (горячие источники, газопаровые струи, гейзеры, кипящие озерки, грязевые котлы, парящие земли и др.) встречаются в пределах термальных полей, находящихся в зонах тектонических разломов и трещин (Белоусов, Сугробов, 1976). Термальные местообитания отделяются от фоновых по изотерме +20 °С на глубине 1 м. Поверхность почвы теплая на ощупь, температура почвы увеличивается с глубиной, а также при приближении к выходам горячих источников. Термальные источники имеют различную температуру воды, что связано с подтоком холодных грунтовых вод и их смешиванием с нагретыми водами. Значения почвенных температур в термальных местообитаниях непостоянны: они зависят от сезона года, суточных колебаний температур воздуха, процессов снеготаяния, мощности почвенного горизонта, степени обводненности субстрата и др. В окрестностях горячих источников формируются специфические местообитания на химически измененных породах, существенно отличающиеся от окружающих терри-

торий по микроклимату, температурному режиму почв, рН, геохимии субстратов.

К гидротермальным местообитаниям приурочены термофильные растительные сообщества и группировки, значительно отличающиеся по флористическому составу и структуре от окружающей фоновой растительности. Своеобразие растительности горячих ключей Камчатки отмечал еще С.П. Крашенинников, который в марте 1739 г. посетил Нижне-Семячикские термальные источники. Он описывает «горячую речку, что близ реки Шемеч находится» и отмечает: «Теплота ее на устье подобна летней воде, а на вершине вышеописанной речки, по берегам ее в марте месяце росли зеленые травы, в том числе некоторые и в цвету были» (Крашенинников, 1755: 183).

Первое описание флоры термальных местообитаний Камчатки привел В.Л. Комаров (1912), который подчеркивал экологическую специфичность термофильных видов. Он выдвинул гипотезу о возможности заноса семян термофильных растений с юга перелетными птицами (Комаров, 1940). Характеристику флоры и растительности окрестностей ряда термальных источников Южной Камчатки приводит Э. Хультен (Hultén, 1927, 1974), посетивший в 1921–1922 гг. Голыгинские, Озерновские и Ункановичские ключи и отметивший своеобразие флористического состава термальных сообществ. С.Ю. Липшиц (1936) выделял в составе флоры термальных источников Камчатки три компонента: термофильный (включающий эндемичнотермогенную и реликтово-термофильную группы), сорный и болотный. Он выдвинул гипотезу о сохранении во флоре термальных местообитаний реликтовых видов.

На полуострове Камчатка в настоящее время известно более 150 групп термальных источников с температурой воды 35–98 °С, расположенных в четырех геотермальных провинциях (Пийп, 1937; Белоусов, Сугробов, 1976; Сугробов, Яновский, 1991). Данные по флоре и растительности некоторых термальных источников Камчатки приведены в работах ряда авторов (Комаров, 1912, 1940; Новограбленов, 1929, 1931; Липшиц, 1936; Трасс, 1963; Hultén, 1974; Трулевич, Плотникова, 1974; Плотникова, Трулевич, 1975; Рассохина, Чернягина, 1982; Смазнова, 1982; Делемень, 1989; Манько, Сидельников, 1989; Чернягина, 2000; Рассохина, 2002; Самкова, 2007, 2009; Завадская и др., 2012 и др.). Нами изучены растительные сообщества целого ряда термальных источников Восточной и Южной Камчатки (Нешатаева, 1994, 2009; Нешатаева и др., 1997, 2005, 2009, 2013, 2015; Нешатаева, Нешатаев, 1999 и др.). В то же время, растительность большинства групп термальных источников Камчатки до сих пор остается неизученной.

Многие авторы полагали, что, в связи с неодинаковым химическим составом термальных вод и различным температурным режимом многочисленных групп термальных источников, термофильные растительные сообщества весьма разнообразны, а их сочетания для каждой группы источников специфичны. При этом отмечалось, что в окрестностях многих термальных источников Камчатки нередко встречаются сходные термофильные сообщества и группировки с преобладанием одних и тех же видов. Для выявления важнейших закономерностей дифференциации растительного покрова термальных местообитаний необходимо провести сравнительный анализ состава и структуры растительного покрова различных групп источников с разным химизмом термальных вод.

В настоящей работе приведена характеристика растительного покрова термальных полей Нижне-Чажминских углекислых горячих ключей, до сих пор изученных очень слабо. Первое краткое геоботаническое обследование растительного покрова Нижне-Чажминских источников было проведено в 1977 г. участниками Камчатской геоботанической экспедиции Ленинградского государственного университета (Нешатаева, 1994). Детальное флористическое изучение окрестностей источников впервые выполнено В.В. Якубовым в 1981 г. (Якубов, 1996).

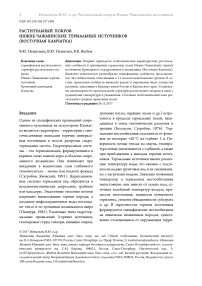

Рис. 1. Географическое положение Нижне-Чажминских термальных источников.

Условные обозначения: т – термальные ис- точники

Geographical position of Nizhne-Chazhminskiye Hot Springs.

Conventional symbols: – hot springs

Характеристика района исследований

Нижне-Чажминские источники расположены в устье р. Большая Чажма, на южном берегу Чажминского лимана, впадающего в бухту Чажма Камчатского залива Тихого океана, близ кордона «Чажма» Кроноцкого государственного заповедника (рис. 1). Их краткая характеристика впервые приведена вулканологом Б.И. Пийпом (1937).

Источники расположены в границах мощного, обширного по площади теплоносного пласта, который простирается вдоль правого берега реки и заходит на смежную приморскую террасу. Дебит видимой разгрузки источников составляет 30 л/сек, а скрытой разгрузки – 120 л/сек. Часть термальных струй фильтруется через океанский пляж, что наглядно видно при отливах. Температура воды источников 30–56 °С. Нижне-Чажминские горячие ключи заметно отличаются по химическому составу термальных вод от большинства термальных источников Восточной Камчатки. В отличие от кислых сернистых термальных источников Кроноцкого заповедника, содержащих сероводород (H2S), Нижне-Чажминские источники углекислые, с высоким содержанием радиоактивного элемента – радона (Rn). Вода в источниках щелочная, слабо газированная, слабоминерализованная, обладает целебными свойствами. Термальные воды кремнистые слабоминерализованные сульфатно-хлоридные натриевые, щелочные, азотные. Значения рН – 8,7–9,1. Общая минерализация воды 0,6–0,7 г/л. Анионы: Cl – 46, SO4 – 38–44, (CO3+HCO3) – 9–16. Катионы: Na – 83–86, Ca – 13–14. Специфические компоненты: кремниевая кислота (H2SiO3) – 78 мг/л (по данным отчетов Камчатской гидрогеологической экспедиции – ныне ООО «Камчатбургеотермия»).

По климатическому районированию Камчатки (Кондратюк, 1974) устье р. Большая Чажма и окрестности Нижнее-Чажминских источников относятся к району юговосточного побережья Восточной приморской подобласти Камчатской климатической области. Климат морской, влажный, отличается мягкой многоснежной зимой и умеренно-теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +1,9 °С, годовая амплитуда температур составляет 20–25 °С. Средняя температура января – 7,5 °С, средняя температура августа + 13 °С. Для района характерны обильные осадки, мощный снежный покров, большое количество дней с низкой облачностью и туманом. Среднегодовое количество осадков 1240 мм. Высота снежного покрова 1,5–2 м, в низинах и речных долинах – более 3 м. Снежный покров держится в среднем 193 дня – с начала ноября до конца мая. Безморозный период составляет около 148 дней, вегетационный период (со среднесуточными температурами выше +5 °С) – 136 дней (Кондратюк, 1974; Науменко и др., 1986).

Нижне-Чажминские источники известны местному населению с давних пор. Вблизи них археологами обнаружено несколько неолитических поселений. В 1960–1970 гг. близ источников располагалась водолечебница Усть-Камчатского рыбокомбината, были оборудованы купальни и ванны. В 1967 г., после восстановления Кроноцкого государственного заповедника, территория Нижне-Чажминских источников вошла в его состав. В настоящее время здесь находится кордон

«Чажма» Кроноцкого государственного заповедника. Около 10 лет назад (точная датировка отсутствует) под влиянием сильных штормов произошел размыв узкой перемычки между восточным берегом термального озера и Чажминским лиманом, в результате которого воды озера были спущены, произошло подтопление термальных сообществ засоленными водами лимана. В настоящее время термальные ручьи впадают непосредственно в Чажминский лиман в его приустьевой части.

Материалы и методы

В июле 2015 г. нами проведены геоботанические и флористические исследования на территории Нижне-Чажминских термальных источников. Изучение термофильных сообществ проводили методом линейных трансект, которые были заложены на термальных полях и ориентированы вдоль температурного градиента (от мест разгрузки термальных вод до мест их впадения в лиман). Через каждые 10 м каждая трансекта была размечена колышками-пикетами. В точках пикетов закладывали пробные площадки размерами 1×1 м и проводили измерения температуры воды в термальных ручьях с помощью максимального ртутного термометра. На 41 пробной площадке выполнены детальные геоботанические описания. На площадках проводили детальный учет флористического состава сосудистых растений и мохообразных, определяли проективное покрытие каждого вида и суммарное проективное покрытие по ярусам. С помощью почвенного термометра измеряли температуру корнеобитаемого слоя почвы (на глубине 5 см). По результатам измерений установлено, что в настоящее время температура воды в источниках составляет от 28 до 56 °С. В местах разгрузки гидротерм температура воды 56 °С. Средняя температура воды в термальных ручьях 42–44 °С. В приустьевой части ручьев, близ их впадения в Чажминский лиман, температура воды 28– 32 °С.

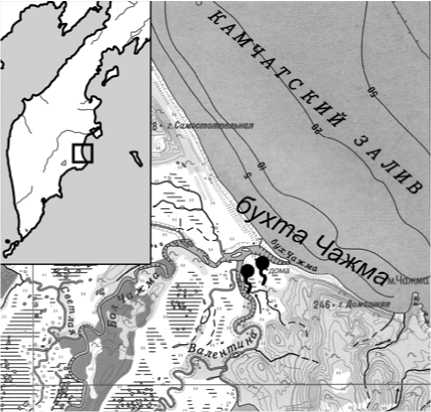

Проведено глазомерно-инструментальное картографирование растительного покрова термальных полей. В процессе картографирования проводили поконтурное описание растительного покрова. Составлен геоботанический план термальных полей в масштабе 1 : 200. В камеральный период были составлены фитоценотические таблицы и проведена табличная обработка описаний методом эко-лого-фитоценотического анализа (Нешатаев, 1989) в программе EXCEL. Выделено 11 групп термофильных растительных сообществ и группировок. Названия видов сосудистых растений приведены по В.В. Якубову и О.А. Чернягиной (2004), мхов – по И.В. Чернядьевой (2012).

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований получены новые данные по флоре и растительности Нижне-Чажминских источников. Проведена повторная инвентаризация конкретной флоры (КФ) низовьев р. Большая Чажма. Установлено, что за 35 лет, прошедших с момента первой инвентаризации флоры, проведенной в 1981 г. (Якубов, 1996, 1997), из ее состава исчезла часть заносных видов (Chenopodium album, Brassica napus, Lamium barbatum, Lepidotheca suaveolens), ранее встречавшихся в КФ устья р. Большая Чажма и произраставших у жилых построек кордона. Из состава локальной флоры (ЛФ) термальных источников также выпали водные макрофиты, ранее произраставшие в термальном озере, ныне не существующем: Batrachium trichophyllum, Mypiophyllum si-biricum, Potamogetonpectinatus, P. perfoliatus, Scirpus tabernaemontani, Zostera marina. Кроме того, в составе ЛФ не были обнаружены Platanthera camtshatica, занесенная в Красную книгу Камчатки (2007), ранее отмечавшаяся в зарослях Filipendula camtschatica у термального озера (Якубов, 1997) и Mentha arvensis, ранее произраставшая по берегам термального ручья. В настоящее время в составе ЛФ Нижне-Чажминских термальных источников насчитывается 87 видов сосудистых растений. На термальных полях встречаются редкие и эндемичные виды, занесенные в Красную книгу Камчатки (2007): Fim- bristylis ochotensis, Ophioglossum thermale, Lycopus uniflorus, Bolboschoenus planiculmis, Scutellariayezoensis.

В результате проведенных исследований отмечены изменения в растительном покрове термальных источников, произошедшие за 38 лет. Растительные группировки окрестностей Нижне-Чажминских горячих ключей были кратко описаны в июле – августе 1977 г. участниками Камчатской геоботанической экспедиции Ленинградского государственного университета под руководством Ю.Н. Нешатаева (Нешатаева, 1994). Нами (при участии Г.Ю. Нешатаевой, и Н.Н. Хабаровой) были заложены на термальных полях 5 учетных площадок размерами 1×1 м и проведено общее описание растительного покрова источников. По берегу термального озера (ныне исчезнувшего) ранее тянулся микропояс Eleocharis kamtschatica шириной 0,5–1 м, далее от озера располагался микропояс Agrostis scabra шириной 1–1,5 м, доминировавшей на фоне сфагнового ковра. На наиболее нагретых влажных участках были распространены сообщества с преобладанием Ophioglossum thermale и участием Scutellaria yesoensis, My-osotis caespitosa, Plantago asiatica, Artemisia opulenta, Potentilla stolonifera. По берегам горячего ручья, впадающего в термальное озеро, находилось травяно-сфагновое сообщество, тянувшееся полосой шириной 30 см, образованное Agrostis scabra, Galeopsis bifida, Scutellaria yesoensis и Mentha arvensis, аспек-тировавших на фоне сфагнового ковра (проективное покрытие Sphagnum sp. – 80%). В настоящее время (июль 2015 г.) Mentha ar-vensis нами не обнаружена. В 10–15 м от термального ручья было описано термофильное сообщество с участием Stachys aspera, Scutellaria yesoensis, Equisetum arvense, E. hyemale, Myosotis cespitosa, Trisetum sibiricum, Plan-tago asiatica, P. major, Agrostis scabra, Iris se- tosa, Sphagnum sp. и др. (Нешатаева, 1994). Все перечисленные виды и ныне встречаются в составе термальных сообществ. В устье горячего ручья находилась полоса шириной 1 м с господством Cicuta virosa и Carexpyrophila.

В настоящее время (июль 2015 г.) сохранились лишь отдельные небольшие контуры с преобладанием Cicuta virosa , однако Carex pyrophila на термальных полях нами не обнаружена. Возможно, ее отсутствие также связано с исчезновением теплого озера, в котором ранее были отмечены обширные заросли (размерами 4×10 м) Potamogetonpectinatus – вида, характерного для термальных водоемов Камчатки (Якубов, Чернягина, 2004). За прошедшее десятилетие с момента осушения, дно бывшего термального озера заросло крупноосоковыми сообществами с доминированием Carex cryptocarpa , относящимися к ассоциации Magnocaricetum caricosum cryptocarpae (Нешатаева, 2009). В травяном ярусе встречаются также Calamagrostis purpurea, Arctopoa eminens , Triglochin tpalustre , Potentilla anserina ssp. egedii. Из мхов отмечен Aulacomnium palustre. Сообщества ассоциации встречаются по низким берегам Чажминского лимана, в маршевых местообитаниях, заливаемых морскими водами во время сильных штормов и сизигийных приливов.

В результате проведенного анализа геоботанических описаний пробных площадей на термальных полях выделено 5 типов термальных местообитаний (отмечены римскими цифрами), на которых отмечено 12 групп сообществ, перечисленных ниже (обозначены арабскими цифрами). Состав термальных сообществ приведен в фитоценотических таблицах (табл. 1–3). Их синтаксономическая принадлежность в дальнейшем будет уточняться.

Список растительных сообществ термальных полей

-

I. Сухие прогретые местообитания

-

1. Лапчатково-подорожниковая ( Plantago kamtschatica , Potentilla stolonifera )

-

1.1. Лишайниковое ( Stereocaulonpaschale , Cladonia arbuscula , C. rangiferina )

-

1.2. Политрихово-лишайниковое ( Polytrichumpiliferum , Stereocaulonpaschale )

-

вар. наумбургиевый ( Naumburgia thyrsiflora )

-

III. Сырые слабопрогретые местообитания

-

7. Разнотравно-осоковая ( Carex cryptocarpa )

-

7.1. Разнотравно-осоковое ( Carex cryptocarpa )

-

-

7.2. Лапчатково-осоковое

вар. веховый ( Cicuta virosa )

вар. подорожниковый ( Plantago major )

вар. горцевый ( Persicaria amphibia )

вар. рудеральнотравный вар. вейниковый (Calamagrostispurpurea)

-

IV. Дренированные слабопрогретые местообитания

-

8. Рудерально-разнотравные сообщества

-

8.1. Рудерально-разнотравно-чиновое ( Lathyruspilosus )

-

8.2. Рудерально-подорожниково-лапчатковое ( Plantago kamtschatica , Potentilla anserina subsp. egedii )

-

8.3. Лапчатково-лютиковое ( Ranunculus repens , Potentilla anserina subsp. egedii )

-

8.4. Бодяково-полынное ( Artemisia opulenta , Cirsium kamtschaticum )

-

8.5. Рудерально-разнотравно-полынное ( Artemisia opulenta )

-

8.6. Пырейное ( Elytrigia repens )

-

-

V. Периферическиеучастки термальных полей

-

9. Разнотравные луга (у подножья 1-й приморской террасы)

-

9.1. Василистниково-майниковый луг ( Maianthemum dilatatum , Thalictrum minus )

-

9.2. Гераниево-василистниковый луг ( Thalictrum minus , Geranium erianthum )

-

-

10. Приморские луга

-

10.1. Чиново-канареечниковое ( Phalaroides arundinacea , Lathyrusjaponicus )

-

10.2. Тростниковое ( Phragmites australis )

-

10.3. Ситниковое ( Juncus haenkei )

-

-

11. Приморские марши

-

11.1. Крупноосоковое маршевое сообщество ( Carex cryptocarpa )

-

-

12. Ситниковые группировки ( Juncus bufonius )

-

12.1. Ситниковая термофильная группировка ( Juncus bufonius )

-

Анализ геоботанического плана показыва ет, что горизонтальная структура растительного покрова термальных полей характеризуется мелкоконтурным сложением. В растительном покрове отмечены микрокомбинации, представленные микропоясными рядами и микрокомплексами.

Таблица 1. Термофильные сообщества прогретых местообитаний

Thermophilic plant communities of hot habitats

|

Группы сообществ |

Лапчатково-подорожниковая |

Гипновая |

Сфагновая |

Фимбристи-лисовая |

|||||||||

|

Сообщества |

Лишайниково-лапчатково-подорожниковое |

Лапчат-ково-подо-рожни-ковое |

Гипно во – ужов нико-вое |

Разнотравно-гипно-вое |

Болот-ницево-гипно-вое |

Зюзни-ково-гипно-вое |

Разнотравно-подо-рожни-ково-гипно-вое |

Болотни-цево-полын-носфаг-но-вое |

Осоко- вопо- лыннос-фагно-вое |

Сфагновое |

Разнотравно-фимбристили-совое |

||

|

№ контура на карте |

13.1 |

4.3 |

15.2 |

2.1 |

11.2 |

1.4 |

16.0 |

1.3 |

1.1 |

17.1 |

3.1 |

1.6 |

19 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Травяно-кустарничковый ярус, ОПП, % |

40 |

30 |

75 |

75 |

40 |

50 |

40 |

40 |

50 |

65 |

25 |

80 |

80 |

|

Ophioglossum thermale |

60 |

1 |

+ |

||||||||||

|

Plantago kamtschatica |

25 |

20 |

45 |

1 |

10 |

+ |

20 |

+ |

<1 |

+ |

5 |

||

|

Artemisia opulenta |

+ |

1 |

1 |

5 |

7 |

2 |

2 |

20 |

25 |

10 |

3 |

||

|

Festuca rubra |

<1 |

1 |

<1 |

+ |

7 |

20 |

+ |

1 |

<1 |

||||

|

Cardaminopsis lyrata |

<1 |

<1 |

+ |

<1 |

1 |

+ |

|||||||

|

Carex microtricha |

5 |

1 |

1 |

<1 |

|||||||||

|

Potentilla stolonifera |

10 |

7 |

50 |

15 |

|||||||||

|

Fimbristylis ochotensis |

7 |

5 |

60 |

45 |

|||||||||

|

Agrostis scabra |

+ |

+ |

<1 |

<1 |

7 |

3 |

<1 |

1 |

20 |

20 |

|||

|

Lycopus uniflorus |

+ |

35 |

<1 |

7 |

1 |

1 |

|||||||

|

Scutellariayesoensis |

5 |

<1 |

1 |

<1 |

<1 |

30 |

|||||||

|

Stachys aspera |

+ |

5 |

<1 |

<1 |

+ |

<1 |

+ |

<1 |

|||||

|

Epilobiumglandulosum |

+ |

+ |

5 |

<1 |

1 |

<1 |

+ |

+ |

|||||

|

Galium trifidum |

+ |

2 |

<1 |

1 |

10 |

5 |

1 |

<1 |

1 |

||||

|

Myosotis caespitosa |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

10 |

2 |

1 |

3 |

<1 |

15 |

|||

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 11

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Eleocharis kamtschatica |

15 |

3 |

20 |

<1 |

10 |

15 |

+ |

||||||

|

Carex cryptocarpa |

<1 |

<1 |

+ |

20 |

+ |

||||||||

|

Equisetum arvense |

<1 |

3 |

|||||||||||

|

Lathyruspilosus |

<1 |

<1 |

<1 |

2 |

|||||||||

|

Carexgmelinii |

<1 |

<1 |

|||||||||||

|

Naumburgia thyrsiflora |

1 |

+ |

|||||||||||

|

Lathyrusjaponicus |

1 |

2 |

+ |

||||||||||

|

Sedumpurpureum |

<1 |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Picris kamtschatica |

<1 |

2 |

1 |

||||||||||

|

Cirsium kamtschaticum |

2 |

<1 |

2 |

+ |

5 |

2 |

|||||||

|

Elytrigia repens |

<1 |

10 |

+ |

||||||||||

|

Bromopsispumpelliana |

1 |

<1 |

|||||||||||

|

Moehringia lateriflora |

+ |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

||||||||

|

Equisetum hyemale |

<1 |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Rumex acetosella |

<1 |

<1 |

|||||||||||

|

Eleocharispalustris |

10 |

||||||||||||

|

Мхи, ОПП, % |

2 |

10 |

5 |

40 |

60 |

50 |

60 |

70 |

65 |

80 |

100 |

5 |

10 |

|

Polytrichumpiliferum |

+ |

10 |

|||||||||||

|

Paludella squarrosa |

40 |

60 |

20 |

5 |

1 |

||||||||

|

Aulacomniumpalustre |

1 |

1 |

60 |

20 |

1 |

1 |

5 |

5 |

|||||

|

Drepanocladus aduncus |

20 |

||||||||||||

|

Sanionia uncinata |

10 |

+ |

1 |

||||||||||

|

Climacium dendroides |

50 |

<1 |

|||||||||||

|

Sphagnum spp. |

40 |

80 |

97 |

||||||||||

|

Helodium blandowii |

20 |

1 |

|||||||||||

|

Brachythecium sp. |

5 |

+ |

+ |

||||||||||

|

Pohlia sp. |

<1 |

5 |

12 Нешатаева В.Ю. и др. Растительный покров Нижне-Чажминских источников

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

Hepaticae |

2 |

5 |

|||||||||||

|

Лишайники, ОПП, % |

40 |

10 |

1 |

||||||||||

|

Stereocaulon sp. |

20 |

7 |

|||||||||||

|

Cladonia arbuscula |

10 |

3 |

+ |

||||||||||

|

Cladonia spp. |

<1 |

<1 |

|||||||||||

|

Peltigera sp. |

2 |

+ |

Прим. Единично встречены (здесь и далее указаны номер столбца и проективное покрытие): Plantago major – 10 (<1); Persicaria amphibia – 11 (+); Geranium erianthum – 4 (<1); Castilleapallida – 4 (<1); Bolboschaenus planiculmus – 7 (<1); Comarum palustre – 9 (+); Rhorippa palustris – 9 (+); Ptarmica camtschatica – 8 (1); Calliergon sp. – 10 (<1); Ceratodon purpureus – 2 (<1); Abietinella abietina – 2 (<1); Bryum sp. – 14 (3); Cladonia rangiferina – 2 (5); Cladonia uncialis – 2 (3); Cetraria sp. – 3 (<1); Cladoniagranulans – 5 (<1)

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 13

Таблица 2. Термофильные сообщества слабопрогретых переувлажненных термальных полей

Thermophilic plant communities of slightly warmed waterlogged habitats

14 Нешатаева В.Ю. и др. Растительный покров Нижне-Чажминских источников

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Potentilla anserina ssp. egedii |

1 |

10 |

10 |

25 |

5 |

+ |

1 |

1 |

<1 |

15 |

30 |

15 |

||

|

Bolboschoenusplaniculmus |

<1 |

50 |

25 |

45 |

25 |

60 |

15 |

10 |

+ |

<1 |

||||

|

Calamagrostispurpurea |

1 |

<1 |

1 |

<1 |

<1 |

<1 |

+ |

40 |

||||||

|

Plantago major |

15 |

35 |

<1 |

25 |

+ |

|||||||||

|

Equisetum arvense |

+ |

5 |

<1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Lathyruspilosus |

30 |

10 |

+ |

1 |

<1 |

7 |

<1 |

|||||||

|

Juncus haenkei |

1 |

10 |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Juncus bufonius |

1 |

+ |

<1 |

20 |

1 |

1 |

||||||||

|

Carexgmelinii |

<1 |

1 |

<1 |

1 |

||||||||||

|

Naumburgia thyrsiflora |

30 |

2 |

+ |

+ |

||||||||||

|

Iris setosa |

<1 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

Sium suave |

+ |

+ |

2 |

+ |

<1 |

+ |

||||||||

|

Cicuta virosa |

25 |

+ |

<1 |

|||||||||||

|

Ranunculus repens |

<1 |

<1 |

1 |

|||||||||||

|

Persicaria amphibia |

+ |

20 |

||||||||||||

|

Seneciopseudoarnica |

<1 |

+ |

||||||||||||

|

Ligusticum scoticum |

<1 |

1 |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Phalaroides arundinacea |

1 |

<1 |

1 |

+ |

5 |

+ |

||||||||

|

Lathyrusjaponicus |

+ |

10 |

3 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Picris kamtschatica |

1 |

+ |

||||||||||||

|

Cirsium kamtschaticum |

<1 |

+ |

||||||||||||

|

Poapratensis |

+ |

+ |

||||||||||||

|

Angelicagmelinii |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Rumex crispus |

3 |

+ |

<1 |

<1 |

||||||||||

|

Hieracium umbellatum |

<1 |

<1 |

||||||||||||

|

Gnaphalium uliginosum |

+ |

+ |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 15

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Мхи, ОПП, % |

5 |

2 |

30 |

15 |

5 |

|||||||||

|

Aulacomniumpalustre |

5 |

<1 |

<1 |

|||||||||||

|

Drepanocladus aduncus |

15 |

|||||||||||||

|

Sanionia uncinata |

<1 |

1 |

||||||||||||

|

Climacium dendroides |

10 |

|||||||||||||

|

Sphagnum spp. |

5 |

5 |

||||||||||||

|

Hepaticae |

5 |

+ |

Прим. Единично встречены: Festuca rubra – 14 (+); Fimbristylis ochotensis – 3 (1); Leymus mollis – 9 (<1); Sedumpurpureum – 13 (+); Taraxacum ceratophorum – 11 (+); Senecio cannabi-folius – 11 (+); Rhorippa palustris – 11 (+); Filipendula kamtschatica – 11 (+); Comarum palustre – 13 (+); Myrica tomentosa – 5 (1); Stellaria radians – 6 (<1); Limosella aquatica – 7 (+); Paludella squarrosa – 4 (1); Warnstorfia exannulata – 3 (<1); Rhytidiadelphus squarrosus – 5 (5); Philonotis sp. – 11 (5)

16 Нешатаева В.Ю. и др. Растительный покров Нижне-Чажминских источников

Таблица 3. Термофильные сообщества слабопрогретых рудеральных и приморских местообитаний

Thermophilic plant communities of slightly warmed ruderal and coastal habitats

|

Группы сообществ |

Рудерально-разнотравная |

Разнотравные луга |

Приморские луга |

Марши |

Ситниковая |

|||||||||

|

Cообщества |

Разно-трав-нохво-щевое |

Подо-рож-ни-ково-лап-чатко-вое |

Разно-трав-ночи-новое |

Лап-чат-ково-лютиковое |

Бодя-ково-по-лын-ное |

Руде-ра-льно-полынное |

Пырей-ное |

Васи-лист-никово-майни-ковое |

Герани-ево-васили-стнико-вое |

Чиново-канаре-ечнико-вое |

Тро-стни-ковое |

Ситниковое с Juncus haenkei |

Осочник из Carex crypto-carpa |

Ситниковое с Juncus bufonius |

|

№ контура на карте |

8.2 |

4.1 |

18.2 |

8.1 |

16.3 |

11.3 |

11.1 |

14.2 |

14.1 |

18.1 |

6 |

7.1 |

12.1 |

7.2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Всходы древесных пород, ОПП, % |

5 |

+ |

1 |

1 |

||||||||||

|

Alnus hirsuta , всходы |

5 |

|||||||||||||

|

Salixpulchra , всходы |

+ |

|||||||||||||

|

Rosa amblyotis |

1 |

1 |

||||||||||||

|

Травяно-кустарничковый ярус, ОПП, % |

70 |

50 |

80 |

50 |

99 |

30 |

70 |

95 |

85 |

85 |

75 |

65 |

95 |

50 |

|

Plantago kamtschatica |

1 |

20 |

7 |

2 |

+ |

2 |

+ |

|||||||

|

Artemisia opulenta |

10 |

1 |

+ |

80 |

15 |

2 |

1 |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Festuca rubra |

+ |

<1 |

3 |

1 |

<1 |

5 |

||||||||

|

Cardaminopsis lyrata |

1 |

1 |

+ |

|||||||||||

|

Carex microtricha |

1 |

1 |

10 |

|||||||||||

|

Agrostis scabra |

+ |

<1 |

||||||||||||

|

Stachys aspera |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 17

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Epilobiumglandulosum |

<1 |

+ |

||||||||||||

|

Galium trifidum |

1 |

<1 |

<1 |

+ |

||||||||||

|

Myosotis caespitosa |

3 |

+ |

<1 |

<1 |

+ |

|||||||||

|

Eleocharis kamtschatica |

<1 |

7 |

3 |

1 |

+ |

1 |

||||||||

|

Carex cryptocarpa |

5 |

<1 |

5 |

5 |

1 |

1 |

<1 |

<1 |

80 |

<1 |

||||

|

Potentilla anserina ssp. egedii |

5 |

20 |

10 |

20 |

+ |

1 |

5 |

+ |

||||||

|

Bolboschaenus planiculmus |

5 |

<1 |

<1 |

<1 |

||||||||||

|

Calamagrostispurpurea |

<1 |

5 |

<1 |

<1 |

+ |

<1 |

2 |

1 |

||||||

|

Plantago major |

10 |

3 |

+ |

|||||||||||

|

Equisetum arvense |

7 |

1 |

2 |

+ |

||||||||||

|

Lathyruspilosus |

20 |

45 |

1 |

<1 |

+ |

+ |

||||||||

|

Juncus haenkei |

1 |

3 |

1 |

2 |

50 |

|||||||||

|

Juncus bufonius |

<1 |

<1 |

<1 |

+ |

50 |

|||||||||

|

Carexgmelinii |

<1 |

1 |

<1 |

+ |

1 |

<1 |

<1 |

|||||||

|

Naumburgia thyrsiflora |

<1 |

<1 |

||||||||||||

|

Iris setosa |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Cicuta virosa |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Ranunculus repens |

1 |

25 |

<1 |

|||||||||||

|

Persicaria amphibia |

+ |

+ |

||||||||||||

|

Phragmites australis |

40 |

<1 |

||||||||||||

|

Seneciopseudoarnica |

<1 |

10 |

<1 |

|||||||||||

|

Ligusticum scoticum |

<1 |

<1 |

5 |

<1 |

<1 |

|||||||||

|

Phalaroides arundinacea |

+ |

+ |

40 |

25 |

2 |

|||||||||

|

Lathyrusjaponicus |

+ |

3 |

<1 |

+ |

1 |

+ |

+ |

<1 |

25 |

5 |

5 |

|||

|

Leymus mollis |

+ |

+ |

<1 |

<1 |

5 |

18 Нешатаева В.Ю. и др. Растительный покров Нижне-Чажминских источников

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Sedumpurpureum |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Picris kamtschatica |

10 |

+ |

<1 |

2 |

+ |

+ |

||||||||

|

Cirsium kamtschaticum |

25 |

5 |

3 |

<1 |

<1 |

|||||||||

|

Elytrigia repens |

3 |

60 |

5 |

|||||||||||

|

Bromopsispumpelliana |

2 |

3 |

+ |

<1 |

||||||||||

|

Poapratensis |

<1 |

5 |

1 |

1 |

||||||||||

|

Moehringia lateriflora |

1 |

<1 |

1 |

|||||||||||

|

Galium boreale |

+ |

3 |

<1 |

|||||||||||

|

Geranium erianthum |

+ |

1 |

10 |

|||||||||||

|

Thalictrum minus |

+ |

20 |

45 |

|||||||||||

|

Taraxacum ceratophorum |

+ |

<1 |

1 |

|||||||||||

|

Viola sachalinensis |

3 |

<1 |

1 |

|||||||||||

|

Maianthemum dilatatum |

85 |

3 |

||||||||||||

|

Equisetum hyemale |

+ |

<1 |

<1 |

|||||||||||

|

Castilleapallida |

<1 |

+ |

||||||||||||

|

Allium strictum |

+ |

<1 |

||||||||||||

|

Elymus kamtschadalorum |

+ |

<1 |

||||||||||||

|

Rumex crispus |

+ |

<1 |

5 |

|||||||||||

|

Senecio cannabifolius |

1 |

<1 |

||||||||||||

|

Rhorippapalustris |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Arctopoa eminens |

10 |

|||||||||||||

|

Мхи, ОПП, % |

10 |

5 |

||||||||||||

|

Aulacomniumpalustre |

<1 |

<1 |

+ |

|||||||||||

|

Brachythecium sp. |

10 |

2 |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 19

Прим. Единично встречены: Ophioglossum thermale - 3 (+); Potentilla stolonifera - 7 (1); Lycopus uniflorus - 6 (<1); Scutellaria yesoensis - 2 (<1); Angelica gmelinii - 2 (<1); Rumex acetosella - 7 (<1); Hieracium umbellatum - 9 (+); Angelica genuflexa - 6 (+); Triglochin palustre - 14 (+); Rumex aquaticus - 14 (+); Rumex lapponica - 9 (+); Ranunculus propinquus - 9 (1); Dactylorhiza aristata - 9 (<1); Pedicularis resupinata - 9 (+); Chamerion angustifolium - 9 (1); Trisetum sibiricum - 9 (<1); Fritillaria camtschatcensis - 9 (<1); Lagedium sibiricum - 5 (<1); Mertensia maritima - 5 (+); Centaurea sp . (культивар) - 8 (+); Poa nemoralis - 10 (+); Sanionia uncinata - 2 (<1); Hypnum sp. - 10 (1); Sciuro-hypnum sp. - 10 (2)

20 Нешатаева В.Ю. и др. Растительный покров Нижне-Чажминских источников

Рис. 2. Геоботанический план термальных полей Нижне-Чажминских источников. Номера контуров на плане соответствуют номерам сообществ, приведенным в таблицах.

Large-scale map of thermal field vegetation of Nizhne-Chazhminskiye Hot Springs. Numbers in the contours on the map correspond to the numbers of plant communities in the tables.

1f 3

12-3

вода тропы баня и др.

аг „

1^

15 20 м

HQ 123

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 4 21

Заключение

На основании исследований растительного покрова Нижне-Чажминских термальных источников, проведенных через 38 лет после первичного обследования, установлено, что аборигенное ядро конкретной флоры осталось практически неизменным. При этом из ее состава исчезли термофильные виды Pota-mogeton pectinatus , P. perfoliatus , Eleocharis acicularis , Scirpus tabernaemontanii , Zostera marina , ранее произраставшие в теплом озере, ныне не существующем. В настоящее время в составе локальной флоры термальных источников насчитывается 87 видов сосудистых растений. Флористический состав сообществ термальных полей практически не изменился, за исключением того, что в 2015 г. не были обнаружены Mentha arvensis , Carex pyrophila и Platanthera camtshatica , отмечавшиеся здесь ранее (Якубов, 1996; Нешатаева, 1994). Из состава конкретной флоры исчез ряд сорных видов: Chenopodium album , La-mium barbatum , Fallopia convolvulus , Brassica napus и Lepidotheca suaveolens , ранее произраставших у жилья. В настоящее время здесь появились другие заносные виды: в 2015 г. обнаружены интродуценты Lupinus sp. – в культуре, Caragana arborescens – по краю огорода, Ribes nigrum – в культуре, Fragaria sp. – в культуре, Centaurea jacea – у жилого дома.

Растительный покров Нижне-Чажминских источников отличается значительным цено-тическим разнообразием и мелкоконтурной горизонтальной структурой. На термальных полях нами выделено 5 типов термальных местообитаний, отличающихся по увлажнению субстрата и температурному режиму. Выявлено 35 растительных сообществ, объединенных в 12 эколого-ценотических групп. На термальных полях с высоким обилием встречаются редкие и эндемичные виды: Fim-bristylis ochotensis, Ophioglossum thermale, Lycopus uniflorus, Bolboschoenus planiculmis, Scutellaria yezoensis, занесенные в Красные книги Камчатки (2007) и Российской Федерации (2008). Многие редкие виды – обли- гатные термофиты, формирующие специфические термофильные сообщества и группировки.

Растительность Нижне-Чажминских термальных источников подвержена длительному антропогенному воздействию. Источники в течение многих лет использовались в лечебных целях. Неподалеку от них, на второй приморской террасе, обнаружены остатки неолитических поселений восточных ительменов. В 1930–1950 гг. здесь находилась погранзастава. В 1960-х гг. на территории источников в летнее время действовали водолечебница и пионерский лагерь. Были оборудованы купальни и ванны, следы которых сохранились до наших дней. В настоящее время на территории источников отмечены также антропогенные нарушения: близ жилых построек кордона устроена купальня с ваннами, вырыт искусственный термальный пруд (диаметр 3 м, глубина около 1,5 м). В период бурь и осенних штормов морем на термальные поля заносятся бревна, бочки, пластик и различный бытовой мусор, которые накапливаются у подножия 2-й приморской террасы, засоряя редкие сообщества облигатных тер-мофитов. Флора и растительность Нижне-Чажминских источников требуют дальнейшего изучения и дополнительных мер охраны.

Авторы выражают глубокую признательность администрации Кроноцкого государственного заповедник а, в особеннос ти директору заповедника Т.И. Шпиленку и начальнику научного отдела Д.М. Паничевой за организацию экспедиции, а также сотрудникам полевого отряда Л.Н. Бельдиман и А.С. Кобякову, принимавшим участие в полевых исследованиях.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга».

Список литературы Растительный покров Нижне-Чажминских термальных источников (Восточная Камчатка)

- Белоусов В.И., Сугробов В.М. Геологическая и гидрогеотермическая обстановка геотермальных районов и гидротермальных систем Камчатки. Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976, с. 5-22.

- Делемень И.Ф. Изменения в структуре растительного покрова при эксплуатации Паужетского гидротермального месторождения. Вопр. географии Камчатки, 1990, вып. 10, с. 121-126.

- Завадская А.В., Яблоков В.М., Прозорова М.В. Геоинформационное картографирование термальных полей по структуре растительного покрова (на примере долины р. Гейзерной). Тр. Кроноцкого гос. заповедника. Вып. 2. Петропавловск-Камчатский, Камчатпресс, 2012, с. 103-119.

- Комаров В.Л. Путешествие по Камчатке в 1908-1909 гг. Камчатская экспедиция Ф.П. Рябушинского. Ботан. отд. 1912, вып. 1, с. 1-456.

- Комаров В.Л. Ботанический очерк Камчатки. Камчатский сб. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940, с. 5-52.