Разделение программ цифрового радиовещания в условиях мобильного приема

Автор: Стефанов Александр Михайлович, Стефанова Ирина Алексеевна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 1 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возможности временного и частотного методов разделения радиовещательных программ с точки зрения качества приема мобильным приемником в условиях межсимвольной интерференции. Приводятся рекомендации по использованию этих методов в системе цифрового радиовещания.

Цифровое радиовещание, многопрограммное цифровое радиовещание, связь с подвижными объектами, проскальзывания

Короткий адрес: https://sciup.org/140191460

IDR: 140191460 | УДК: 621.396.97

Текст научной статьи Разделение программ цифрового радиовещания в условиях мобильного приема

Постановка задачи

Качество приема цифровых радиовещательных сигналов мобильным приемником снижается вследствие многолучевого характера распространения радиоволн, обусловливающего межсимвольную интерференцию. Однако возможно и другое его проявление – проскальзывания, то есть выпадения (пропуск) или вставки (повторение) элементов цифрового сигнала. Проскальзывания вызывают сбой цикловой синхронизации. Частота проскальзываний при прочих равных условиях зависит только от длительности тактового интервала T , что в значительной степени определяется методом разделения программ вещания.

При ограничении ширины полосы частот наиболее эффективным с точки зрения пропускной способности парциальных каналов является метод временного разделения. Однако при этом T может оказаться недостаточной для обеспечения требуемого качества приема. С этой позиции более привлекателен частотный метод разделения. Но его эффективность ограничена полосой пропускания канала и может оказаться недостаточной для передачи запланированного количества информации. Разделение же по форме нецелесообразно по следующим причинам. Во-первых, усложняется приемная аппаратура, что в условиях массового производства крайне нежелательно. Во-вторых, структура мешающих и полезных сигналов совпадает, поскольку они занимают одинаковую полосу частот, имеют одинаковую длительность и их форма определяется, как правило, одними и теми же параметрами.

Таким образом, метод разделения программ во многом определяет важнейшие показатели системы цифрового радиовещания, вследствие чего требуются обоснованные рекомендации по использованию временного и частотного методов разделения программ вещания.

Временной метод разделения программ

В этом случае все программы передаются в едином цифровом потоке. При стандартной скорости цифрового потока V цп = 2048 кбит/С имеет место T = 0,5 мкС. В этих условиях радикальным средством минимизации влияния на качество приема межсимвольной интерференции является направленная антенна. Оценим возможности временного метода разделения с точки зрения качества приема мобильным приемником при учете проскальзываний. Мерой качества будем считать средний интервал времени между щелчками. По нормам, принятым в системах цифрового радиовещания, прием может считаться высококачественным лишь при условии, что щелчки возникают в среднем не чаще, чем один раз в час [1].

Известно [2], что в зависимости от ориентации улиц относительно передающей антенны преобладающим по мощности лучом на каждой отдельно взятой улице может быть как прямой, так и любой из отраженных. Причем напряженность электромагнитного поля на различных улицах различна. Тогда при движении подвижного объекта (ПО), например, по улице A с преобладающим по мощности лучом a на перекрестке с улицей B (преобладающий по мощности луч P ) приемник будет принимать сначала луч P , если его интенсивность больше интенсивности луча a , а затем снова a. В результате возможны проскальзывания. При этом они разделены значительным числом циклов, поэтому никак не могут компенсировать друг друга в пределах цикла, что ведет к сбою цикловой синхронизации и, как следствие, перепутыванию разрядов отсчетов исходного звукового сигнала. В итоге принятая часть сообщения воспринимается на слух как щелчок. Частота таких щелчков зависит в основном от расстояний между перекрестками улиц, соотношений параметров лучей, преобладающих на этих улицах, длин перекрестков и скорости движения ПО.

С целью определения этой зависимости рассмотрим отрезок пути по улице A, расположенной не строго радиально по отношению к передаю- щей антенне. Этот отрезок включает перекресток улиц A и B длиной /п , а также половины кварталов ^ ii и Lai , расположенных, соответственно, слева и справа от перекрестка. Таким образом, общая длина l рассматриваемого отрезка пути движения ПО составляет: / =/д|/2 +/j2/2 +/п. Пусть в пределах iti / преобладающим является луч a, , в пределах 14I!2 a2, а в пределах /п — P , опережающий во времени лучи a, и a, на величину t, и т2 соответственно и превышающий их по мощности. Так как площадь рассматриваемого отрезка пути ПО значительно меньше площади зоны обслуживания, а архитектура застройки в пределах половины квартала, как правило, неизменна, без потери общности можно допустить, что относительное время запаздывания лучей постоянно. Для определенности предположим, что ПО пересекает улицу B слева направо. То есть при приеме произойдет чередование лучей с a, на p , затем с P на a2 .

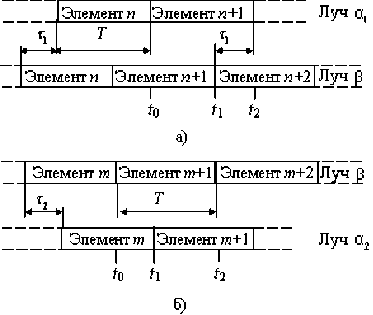

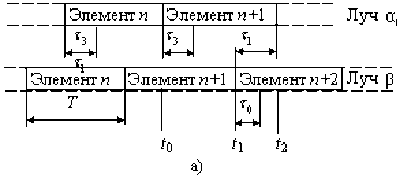

Далее будем считать, что решение о значении принятого элемента сигнала принимается анализатором приемника в момент окончания тактового интервала. Данное предположение вполне естественно, так как в этот момент времени достигается наибольшее значение отношения «сигнал/шум». Первое чередование лучей происходит при приеме n -го элемента сигнала (см. рис. 1а). Тогда в момент времени ^0 в наихудшем случае может быть принято лишь ошибочное решение о значении n -го элемента сигнала.

Рис. 1. Проскальзывания на перекрестках улиц в системе с временным разделением программ

В силу инерционности устройства тактовой синхронизации следующий отсчет сигнала будет произведен в момент времени ^ . Если при этом ^2 — L > L — ^o , то есть Т1 >\до,1, где ^1,ДОП – допустимое время задержки луча (X । относительно луча p, то энергия, накопленная анализатором приемника к моменту времени ^] ) полностью компенсируется энергией (n + 2)-го элемента сигнала. В результате будет принят не (n + 1)-ый, а (n + 2)-ый элемент, то есть произойдет выпадение элемента сигнала. Вероятность этого события равна -^>{'Г1 >Т1.доп }.

Переключение с луча p на луч a2 пусть происходит при приеме m -го элемента сигнала (рис. 1 б). Как и в предыдущем случае, в момент ?O , по крайней мере, может быть принято ошибочное решение. В силу инерционности устройства тактовой синхронизации следующий отсчет сигнала будет произведен в момент времени ^2 . Если при этом L ^o > ^2 L , то есть T2 > Т2,доп , где ^2,доп – допустимое время задержки луча ^2 относительно луча p , то принят будет не ( m +1)-ый, а опять m -ый элемента сигнала, то есть произойдет вставка элемента сигнала. Вероятность этого события равна ^{T2 > Т2,доп } .

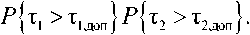

В общем случае значения как T, И T^ , так и ^Ьдоп ^ ^2, доп различны. Поэтому на данном перекрестке может произойти один щелчок (либо T1 > Чдоп , либ0 Ч > Чдоп ), два щелчка ( ^1 > Т1,лоп и Т2 > ^2.доп ) или ни одного щелчка ( Т1 — Т1.доп и ^2 — ^2,доп ). Следовательно, соответствующая вероятность щелчка ( P щ,п) определяется как

^{т2>Чдоп}(1-Р{т,>т1доп})+ (1)

На следующем перекрестке в зависимости от соотношения параметров (мощности и времени запаздывания) лучей а,, аэ и р щелчка может и не быть. Поскольку параметры лучей зависят от многих причин (ориентации кварталов и их удаленности от передающей антенны, архитектуры застройки и т.д.), можно считать возникновение или отсутствие щелчков на различных перекрестках событиями независимыми. Кроме того, P щ,п была определена в предположении, что ПО движется по не строго радиальной улице. При движении по радиальной улице с большой вероятностью щелчков не будет. В первом приближении можно считать, что число радиальных (или почти радиальных) и поперечных (или почти поперечных) улиц в городе одинаково. Исходя из этих посылок, вероятность щелчка P щ при движении ПО в условиях города P щ = P щ,п /2.

На рассмотренном выше отрезке пути ПО может находиться в течение времени

Г0=/1/(2^) + /2/(2-И2) + /п/(2.Кп) + /с, (2)

где V1, V2 и Vп – скорость движения ПО на отрезке l1, l2 и lп соответственно, а tс – время, затрачиваемое ПО на вынужденную остановку, например, на светофоре. Поскольку все указанные величины случайны, можно представить (2) в усредненном виде: го=(/к+/п)/г, где 4 и к – средняя длина квартала и перекрестка соответственно, а у– средняя скорость движения ПО. Учитывая, что рассмотренные отрезки являются частью общего маршрута движения ПО, средний интервал времени между щелчками такого рода составит т^=то/рщ=(к^к)К^ Рщ,п Л- (3)

С целью определения P щ,п естественно положить, что ^1,доп ^2,доп ^ 7^/2 . В силу использования направленной антенны влиянием межсимвольной интерференции можно пренебречь. Тогда выражение (1) примет вид:

рщ,и=рУ>т/<2-р^>т/^. (4)

Как показывают результаты экспериментальных исследований [3], на радиальных или почти радиальных по отношению к передающей антенне улицах напряженность электромагнитного поля на 15-20 дБ выше, чем на поперечных. Кроме того, указывается, что хорошей аппроксимацией функции плотности распределения вероятностей времени задержки лучей т может служить экспоненциальное распределение:

^(т) = ехр(-т/т0)/т0, (5)

где параметр То (среднее время запаздывания отраженных лучей) может принимать значения 0,125…0,75 мкС. Согласно другим экспериментальным данным [4], при частоте несущей 800 МГц и приеме на направленную антенну т0 = 0,37 мкС, а на штыревую антенну – т0 = 0,5 мкС в соответствии с распределением (5)

Частотный метод разделения программ

В этом случае каждая стереопрограмма передается на специально выделенной для этого несущей частоте. При этом целесообразно использовать двукратную фазоразностную модуляцию.

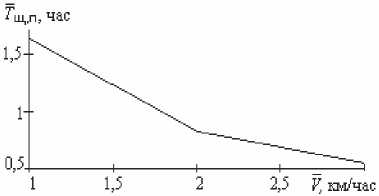

Рис. 2. Зависимость качества приема от средней скорости движения ПО при временном разделении цифровых радиовещательных программ

В соответствии с [5] парциальную скорость цифрового потока V цп достаточно принять равной 320 кБит/С, то есть скорость передачи моноканала на каждой несущей составит 160 кБод. Таким образом, длительность тактового интервала (элемента сигнала) равна 6,25 мкС. Это значительно больше среднего времени запаздывания отраженных лучей. Поэтому для защиты от межсимвольной интерференции можно использовать метод защитного временного интервала [6] и прием осуществлять на штыревую антенну.

Элемент m Элемент m+1 Элемент т+2 | Луч р

| Элемент m Элемент m+l"f" Луч Q.

Р{т>7/2} = 1- |^(т)с!т = ехр(-7/2т0).

° (6)

После подстановки в (3) выражения (4) при учете (6) получаем

Рис. 3. Проскальзывания на перекрестках улиц в системе с частотным разделением программ

- _ /к + Zn

щ'" 0,5 У (2-ехр(-Т/2т0))-ехр(-Т/2т0)

На рис. 2 приведена кривая зависимости Ущ1| от У при 7 = 20 м, 7 = 350 м, T = 0,5 мкС и = 0,37 мкС. Видно, что в условиях города требуемое качество приема обеспечивается при скорости движения ПО не более 1,7 км/ч.

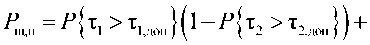

Оценим возможности данного метода разделения. Пусть первое чередование лучей (с а, на Р) происходит при приеме n-го элемента сигнала (рис. 3а). Выпадение произойдет, если в момент времени t2 будет принято решение о приеме (n + 2)-го элемента сигнала и тактовый синхронизатор приемника «сдвинется» вправо. Учтем, что в течение т0 (n + 1)-й и (n + 2)-й элементы интерфе- рируют, а в течение защитного интервала т3 анализ не производится. Тогда, как видно на рис. 3а, выпадение элемента сигнала произойдет при условии Т] Т0 > tX tg Т3 или в более удобном виде т, >(^-т3+т0)/2=т| доп.

При переходе с луча Р на луч ^2 (рис. 3б) вставка элемента сигнала произойдет, если /2 — /, < /( — /0 — тз или т2 >(7 + т3)/2= т2доп. Отсюда и в соответствии с (5) вероятность выпадения элемента сигнала на перекрестке улиц р {т, > Т, д01]} = 1 - J RT)dT = exp

О а вероятность вставки

1-ехр

Т - т3 + т0

2т0

+ ехр

^-^3 +Т0 ) 2' т0 J

Заметим, что согласно данным [4], т3= 1,25 мкС позволяет избавиться от межсимвольной интерференции, создаваемой лучами интенсивностью большей –10 дБ относительно основного.

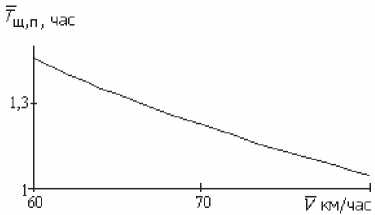

Рис. 4. Зависимость качества приема от средней скорости движения ПО при частотном разделении цифровых радиовещательных программ

Значение т3 = 2 мкС позволяет практически пренебречь влиянием межсимвольной интерференции на качество приема.

Кривая зависимости от V , рассчитанная в соответствии с (3) при учете (7) для т0 = 0,5 мкС, Т3 = 2 мкС, T = 6,25 мкС, 1п = 20 м и 1К = 350 м, приведена на рис. 4. Как видно, в условиях города требуемое качество приема практически не зависит от скорости движения ПО.

Вывод

Временной метод разделения программ целесообразен при работе приемников в стационарном состоянии (домашних приемников-тюнеров), тогда как частотный позволяет обеспечить хорошее качество приема с помощью приемников любого типа.

Список литературы Разделение программ цифрового радиовещания в условиях мобильного приема

- МККР. Отчет 647-2, 1982.

- Ли У.К. Техника подвижных систем связи. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1985. -392 с.

- Джеймс У.К., Редник Д.О., Иех О.С. и др. Связь с подвижными объектами в диапазоне СВЧ. Пер. с англ. М.: Связь, 1979. -520 с.

- Бахарев Д.А., Лесман М.Я., Синильников Г.М. Характеристики многолучевости радиоканала метровых волн в системе ЦРВ//Техника средств связи. Сер. ТРПА. Вып. 3, 1984. -С. 17-22.

- Ковалгин Ю.А., Вологдин Э.И. Цифровое кодирование звуковых сигналов. СПб.: КОРОНА-принт, 2004. -240 с.

- Гинзбург В.В., Гиршов В.С., Кустов О.В. и др. Аппаратура передачи дискретной информации «МС-5». М.: Связь, 1970. -82 с.