Разграничение темпоральных значений в глагольной синтагмеме

Автор: Путилина Евгения Александровна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 3 (5), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема объективации темпоральности акциональными глаголами в рамках морфотемного подхода, который представляет глагол как триединую семантическую структуру - синтагмему. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи грамматической и логико-семантической темпоральности в глагольной синтагмеме и на особенностях их объективации, что позволяет уточнить и дополнить положения традиционной лингвистики о грамматической категории времени и способе действия.

Синтагмема, морфотемный подход, способ действия, грамматическая темпоральность, логико-семантическая темпоральность

Короткий адрес: https://sciup.org/14219278

IDR: 14219278

Текст научной статьи Разграничение темпоральных значений в глагольной синтагмеме

Процесс глагольной темпорализации затрагивает два основных аспекта: соотнесенность действия с моментом речи и длительность этого действия. Первый аспект определяется противопоставлением словоформ глагольной лексемы ( читаю, читал, буду читать ). Рассматриваемая с этой стороны категория времени определяется относительно момента речи говорящего, что позволяет эксплицировать ситуацию речи и временной план сообщения. Длительность действия, его протяженность во времени раскрывается за счет тех категориальных компонентов лексического значения глагола, которые присущи ему как представителю определенного семантического класса и связаны с самим характером глагольного действия. Семантика глаголов задает внутренние параметры ситуации: протяженность действия, фазовость, наличие/отсутствие временных границ действия – моментов начала и конца действия, скорость, ритм и частотность действия. Эти признаки лежат в основе способов действия, которые определяют, как происходит обозначенное действие в его «внутреннем» времени с точки зрения достижения/не-достижения или вообще отсутствия предела [5, с. 139].

В отечественной и зарубежной лингвистике уже не раз звучала мысль о неразде-лимости темпорального значения (дуратив-ности) и некоторых способов действия. Многие исследователи выделяют темпоральные способы действия: начинательный, финитив-ный, комплетивный, пердуративный, делими-тативный (Маслов, 1984; Ставницка). Говоря о категории глагольной множественности, Плунгян [2] отмечает, что она состоит из частных категорий: темпоральной и дистрибутивной. Темпоральная множественность возникает за счет повторения действий во времени, она неоднородна «…в силу того, что в ней представлена множественность в пределах од- ной ситуации и множественность самих ситуаций» [6, с. 77].

В целом, лингвисты сходятся во мнении, что акциональные признаки временного порядка (способы действия) надстраивают тем-поральность другого типа – «скрытограмматическую», обусловленную семантикой глагола. Приведем примеры: « Юрка молчит некоторое время »; « Неделю, наверное, Андрей Ерин жил , как во сне »; « Около автобусной станции допоздна работал ларек… » [7]. Очевидно, что в предложении глагол-сказуемое берет на себя функцию темпорального центра, ведь с точки зрения темпоральной ориентации сообщения важно не только то, когда действие или состояние произошло (в настоящем или в прошлом), но и то, что это действие или состояние длилось какое-то время ( некоторое время, неделю, допоздна ).

На наш взгляд, проблема темпоральной объективации глаголов требует более глубокого рассмотрения как с логико-семантической, так и с формальной стороны. С точки зрения морфотемного подхода [4], языковые единицы рассматриваются как многоуровненые элементы, объективация которых начинается с формирования синтагмемы – глубинной линейной семантической структуры.

Глагольная синтагмема представляет собой комплекс логико-семантических признаков, прежде всего акциональности, темпораль-ности (дуративности) и локальности, который модифицируется признаками предельности/ непредельности действия и частными акцио-нальными признаками (способами действия), а затем формантизируется грамматически по виду и времени [1].

Такое определение глагольной синтаг-мемы подразумевает, с одной стороны, синкретизм темпоральности, способов действия, аспектуальности, а с другой – необходимость семантического квантования глаголов и опре-

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

деления тех особенностей их структур, за счет которых происходит выражение соотнесенности действия с моментом речи и длительности действия.

Более детальное рассмотрение глагольной синтагмемы акциональных глаголов позволяет представить ее как структуру, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов (см. рис. 1):

-

1) релятива;

-

2) акционала;

-

3) акциентива.

Ср. также:

настраивал (прибор) – 1) «проводил» (релятив), 2) «настройку» (акционал) (какого-либо объекта: прибора), 3) «целого / или его части» (акциентив: холотив/меротив);

работали – 1) «осуществляли» (реля-тив), 2) «работу» (акционал), 3) «по созданию чего-либо» (акциентив: фактитив);

вытаскивали (чемоданы) – 1) «осуществляли» (релятив), 2) «вынос» (акционал) (вещей: чемоданов), 3) «из какого-то пространства» (акциентив: эксклюзив);

ловлю – 1) «осуществляю» (релятив), 2) «ловлю» (акционал) (чего-либо: рыбы), 3) «как совокупное количество» (акциентив: квантитатив).

Универсальным компонентом глагольной синтагмемы, образующим ее грамматическое ядро, является релятив.

Релятив выражает основную идею осуществления действия, перемещения или состояния, стремящегося/не стремящегося к пределу или уже достигшего предела, ср. (проводит/ провел; осуществляет/осуществил; выполняет / выполнил).

Акционал выражает субъектно и объектно ориентированные признаки, а также признаки пространственно-временного порядка, указывающие на наличие или отсутствие исчерпанности действия в пространственно-временном плане. Среди таких признаков можно выделить: 1) моментанность разового (неповторяющегося, однократного) действия или движения ( бросил – бросит, чихнул – чихнет );

-

2) процессуальность неповторяющегося, однородного или разнородного совокупного действия или движения ( читает – читал – будет читать );

-

3) инхоативность как пространственно-временное начало действия ( запел – запоет, закричал – закричит );

-

4) финальность как пространственно-временная исчерпанность действия ( дочитал – дочитает, сгорел – сгорит, построил – построит );

-

5) фреквентативность как признак повторяющихся, разнонаправленных действий или движений с практически отсутствующим или очень малым временным интервалом между ними ( машет – махал – будет махать, красит – красил – будет красить );

-

6) итеративность как признак повторяющихся через определенные промежутки времени однонаправленных действий или движений, часто с изменением пространственной сферы ( звонит – звонил – будет звонить, возит – возил – будет возить, навещает – навещал – будет навещать );

-

7) дуративность статического отношения или местонахождения ( лежит – лежал – будет лежать, ждет – ждал – будет ждать ).

Глагольный предикат с непредельным ре-лятивом содержит промежуточные акциональ-ные признаки процессуальности, фреквентатив-ности и итеративности. Глагольный предикат с предельным релятивом сопровождается признаками моментанности, инхоативности и общере-зультативности (финальности) действия.

Объективацию процессуального способа действия можно продемонстрировать на следующих примерах: « Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали » [7, с. 61]; « Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал » [7, с. 278]; « Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству » [7, с. 50].

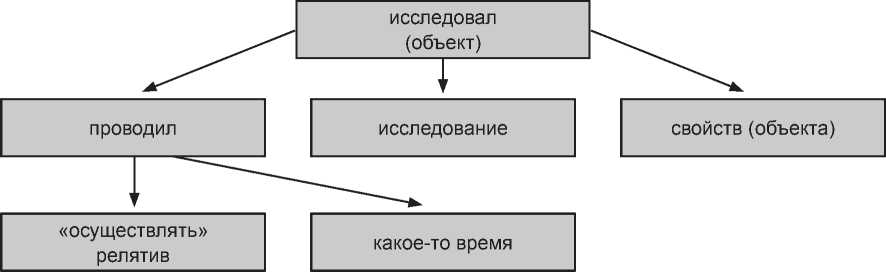

Синтагмема глаголов процессуального способа действия совмещает в себе акцио-нальную и темпоральную структуру (см. рис. 2).

«осуществлять» релятив

«строить»

«постройку» акционал

«объекта (дома)» акциентив

Рис. 1.

Компоненты акциональной синтагмемы «строить»

Рис. 2.

Синтагмема глаголов процессуального способа действия

Акциональная составляющая представлена акционалом «исследование» и предици-руемым квалитативным признаком (акциенти-вом) «на наличие каких-либо свойств». Темпоральная составляющая объективируется реля-тивом «проводил» акциональной синтагмемы. Темпоральная структура образована взаимодействием событийной темпоральности ( когда происходило действие?) и дуративности ( как долго продолжалось действие?).

Важно подчеркнуть, что временная составляющая не накладывается на действие (ак-ционал). В рассматриваемом примере темпоральная перспектива связывается со временем и длительностью проведения исследования, а акциональная перспектива – с качеством самого исследования, которое может быть комплексным, тщательным, с использованием каких-либо инструментов и т. д.

Событийно-временной аспект высказывания (планы настоящего, прошедшего и будущего времени), объективируемый релятивом, можно обозначить термином грамматическая темпоральность .

Дуративный признак как поэтапную объективацию синтагмемного признака темпораль-ности можно обозначить термином логико-семантическая темпоральность .

Обобщая сказанное о глаголах процессуального способа действия, отметим, что применение морфотемного подхода позволило по-новому взглянуть на проблему глагольно-предикатной объективации темпорально-сти. Анализ показал, что глагольный релятор немыслим без темпоральной и аспектуальной категоризации. Это применимо не только к глаголам процессуального способа действия, но и к другим (глаголы фреквентативного, итера- тивного, инхоативного, общерезультативного способов действия) [1].

Кроме того, возможность проведения семантического квантования глаголов позволила определить два типа глагольной темпо-ральности: грамматическую (событийно-временную) и логико-семантическую (дуратив-ную), объективация которых осуществляется релятивом глагольной синтагмемы. Таким образом, морфотемный подход в изучении языковых явлений помогает дополнить и уточнить положения традиционной грамматики о категории времени.

-

1. Блинова Е. А. Морфотемный анализ темпо-ральности как категории языкового сознания и речевого мышления в русском и английском языках : дис. … канд. филол. наук. Великий Новгород, 2009. 170 с.

-

2. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику : учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. М. : Едиториал УРСС, 2003. 384 с.

-

3. Ставницка Я. Темпоральные и фазовые способы глагольного действия. URL : http://www. filologija.vukhf. Lt.

-

4. Фефилов А. И. Морфотемный анализ единиц языка и речи. Ульяновск : УлГУ, 1997. 246 с.

-

5. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике. 2-е изд., испр. М. : Русский яз., 2000. 355 с.

-

6. Шубина Е. С. К гносеологическому и онтологическому анализу категории времени // Романо-германские языки. 1977. Вып. 7. С. 76–80.

-

7. Шукшин В. М. В профиль и анфас / сост. и под-гот. текста Л. Федосеевой-Шукшиной ; вступ. ст. Е. Черносвитова // Жил человек… : Рассказы. М. : Художественная лит., 1991. 494 с.

Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 3(5). 2013

Список литературы Разграничение темпоральных значений в глагольной синтагмеме

- Блинова Е.А. Морфотемный анализ темпоральности как категории языкового сознания и речевого мышления в русском и английском языках: дис.. канд. филол. наук. Великий Новгород, 2009. 170 с.

- Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику: учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. М.: Едиториал УРСС, 2003. 384 с.

- Ставницка Я. Темпоральные и фазовые способы глагольного действия. URL: http://www.filologija.vukhf.Lt.

- Фефилов А.И. Морфотемный анализ единиц языка и речи. Ульяновск: УпГУ, 1997. 246 с.

- Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. 2-е изд., испр. М.: Русский яз., 2000. 355 с.

- Шубина Е.С. К гносеологическому и онтологическому анализу категории времени//Романо-германские языки. 1977. Вып. 7. С. 76-80.

- Шукшин В.М. В профиль и анфас/сост. и подгот. текста Л. Федосеевой-Шукшиной; вступ. ст. Е. Черносвитова//Жил человек.: Рассказы. М.: Художественная лит., 1991. 494 с.